阿片受体的功能差异与镇痛药的选择

- 格式:ppt

- 大小:2.24 MB

- 文档页数:63

阿片受体拮抗剂阿片受体拮抗剂本身对阿片受体并无激动效应,但对四受体有很强的亲和力,对K受体、8受体和。

受体也有一定的亲和力,可移除与这些受体结合的阿片类镇痛药物,从而产生拮抗效应。

目前的研究表明,阿片受体不仅存在于中枢神经系统,包括脑和脊髓,而且广泛存在于外周神经等部位。

一般的阿片受体拮抗剂全身应用对中枢和外周阿片受体均有作用,在拮抗阿片药物外周作用的同时,也减弱了中枢镇痛作用,主要包括纳洛酮、纳曲酮和纳美芬;而新型的外周阿片受体拮抗剂仅与外周阿片受体结合,与中枢阿片受体几乎不结合,可以拮抗阿片药物的外周作用,但不减弱阿片药物的中枢镇痛效应,主要包括甲基纳曲酮和Alvimopan。

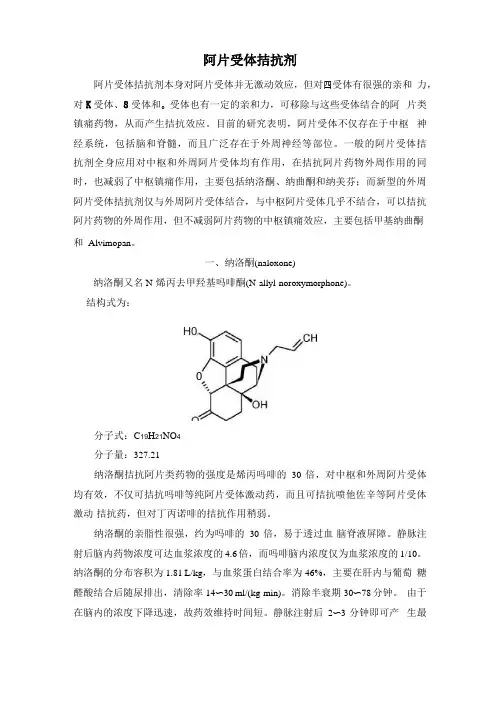

一、纳洛酮(naloxone)纳洛酮又名N-烯丙去甲羟基吗啡酮(N-allyl-noroxymorphone)。

结构式为:H0分子式:C19H21NO4分子量:327.21纳洛酮拮抗阿片类药物的强度是烯丙吗啡的30倍,对中枢和外周阿片受体均有效,不仅可拮抗吗啡等纯阿片受体激动药,而且可拮抗喷他佐辛等阿片受体激动-拮抗药,但对丁丙诺啡的拮抗作用稍弱。

纳洛酮的亲脂性很强,约为吗啡的30倍,易于透过血-脑脊液屏障。

静脉注射后脑内药物浓度可达血浆浓度的4.6倍,而吗啡脑内浓度仅为血浆浓度的1/10。

纳洛酮的分布容积为1.81 L/kg,与血浆蛋白结合率为46%,主要在肝内与葡萄糖醛酸结合后随尿排出,清除率14〜30 ml/(kg-min)。

消除半衰期30〜78分钟。

由于在脑内的浓度下降迅速,故药效维持时间短。

静脉注射后2〜3分钟即可产生最大效应,作用持续时间约45分钟;肌内注射后10分钟产生最大效应,作用持续时间约2.5〜3小时。

纳洛酮主要应用于主要用于:①拮抗阿片药物急性中毒的呼吸抑制;②全麻的手术结束后,用以拮抗阿片药物的残余作用;③娩出的新生儿因受其母体中阿片药物影响而致呼吸抑制,可用纳洛酮拮抗;④纳洛酮可激发阿片药物成瘾者的戒断症状,具有诊断价值。

(续)ICU病人镇痛镇静治疗指南(初稿)ICU病人镇痛镇静治疗的方法与药物选择一.镇痛治疗疼痛治疗包括两方面:即药物治疗和非药物治疗。

药物治疗主要包括阿片类镇痛药、非阿片类中枢性镇痛药、非甾体抗炎药(NSAIDS)及局麻药。

非药物治疗主要包括心理治疗、物理治疗。

(一).镇痛药物治疗1.阿片类镇痛药理想的阿片类药物应具有以下优点:起效快,易调控,用量少,较少的代谢产物蓄积及费用低廉。

临床中应用的阿片类药物多为相对选择μ受体激动药。

所有阿片受体激动药的镇痛作用机制相同,但某些作用,如组织胺释放,用药后峰值效应时间,作用持续时间等存在较大的差异,所以在临床工作中,应根据病人特点、药理学特性及副作用考虑选择药物。

阿片类药物的副作用主要是引起呼吸抑制、血压下降和胃肠蠕动减弱[1];在老年人尤其明显。

阿片类药诱导的意识抑制可干扰对重症病人的病情观察,在一些病人还可引起幻觉、加重烦躁。

治疗剂量的吗啡对血容量正常病人的心血管系统一般无明显影响。

对低血容量病人则容易发生低血压,在肝、肾功能不全时其活性代谢产物可造成延时镇静及副作用加重。

芬太尼具有强效镇痛效应,其镇痛效价是吗啡的100-180倍,静脉注射后起效快,作用时间短,对循环的抑制较吗啡轻。

但重复用药后可导致明显的蓄积和延时效应。

快速静脉注射芬太尼可引起胸壁、腹壁肌肉僵硬而影响通气[2]。

瑞芬太尼是新的短效μ受体激动剂,在ICU可用于短时间镇痛的病人,多采用持续输注[3-5]。

瑞芬太尼代谢途径是被组织和血浆中非特异性酯酶迅速水解。

代谢产物经肾排出,清除率不依赖于肝肾功能。

在部分肾功不全病人的持续输注中,没有发生蓄积作用[3,6,7]。

对呼吸有抑制作用,但停药后3-5分钟恢复自主呼吸。

舒芬太尼的镇痛作用约为芬太尼的5-10倍,作用持续时间为芬太尼的两倍。

一项与瑞芬太尼的比较研究证实,舒芬太尼在持续输注过程中随时间剂量减少,但唤醒时间延长[8]。

哌替啶(杜冷丁)镇痛效价约为吗啡的1/10,大剂量使用时,可导致神经兴奋症状(如欣快、瞻妄、震颤、抽搐),肾功能障碍者发生率高,可能与其代谢产物去甲哌替啶大量蓄积有关。

阿片受体1. 什么是阿片受体?阿片受体是指存在于人体神经系统中的一类蛋白质。

它们作为神经递质的受体,与内源性阿片肽或外源性阿片类药物相互作用,从而产生各种生理和药理效应。

阿片受体主要分为三类,包括μ(mu)、κ(kappa)和δ(delta)受体。

这些阿片受体在中枢神经系统和周围组织中广泛存在,对疼痛传导、情绪调节、褒奖机制等生理过程起着重要的调控作用。

2. 阿片受体的种类和功能2.1 μ(mu)受体μ受体是阿片受体家族中最为重要的一类受体,也是致幻类药物、镇痛药和成瘾药物等的作用靶点。

μ受体主要存在于神经元和胶质细胞表面,在疼痛传导、呼吸、消化和进食行为等方面发挥着重要的生理功能。

与μ受体的结合可以减轻疼痛感知并产生镇痛作用。

2.2 κ(kappa)受体κ受体主要存在于大脑的皮层、海马和尾侧脑室中,与κ受体的结合可以抑制无痛性刺激的传递,对疼痛的感知有一定的作用。

此外,κ受体还参与了情绪调控、抑郁和焦虑等过程。

最近的研究发现,激活κ受体还能够减轻阿片类药物的成瘾程度。

2.3 δ(delta)受体δ受体在中枢神经系统中存在于神经元和胶质细胞上,并参与了对痛觉的调节。

与δ受体的结合可以产生镇痛作用,并可能与镇痛药物的耐受性和成瘾相关。

3. 阿片受体与药物成瘾阿片受体与药物成瘾之间存在密切的关系。

阿片类药物如吗啡和海洛因可以与μ受体结合,激活μ受体从而产生强烈的欣快感和成瘾效应。

而大剂量的阿片类药物使用会导致受体的耐受性和依赖性,长期滥用还会损害阿片受体系统的正常功能。

近年来,研究人员对于阿片受体的功能和药物成瘾的机制有了较为深入的了解。

这为探索阿片受体的调控机制和开发新型药物治疗成瘾提供了新的思路和机会。

例如,利用μ受体拮抗剂可以减少阿片类药物的滥用和成瘾风险。

同时,对于κ受体和δ受体的研究也有望为开发新的成瘾治疗靶点提供启示。

4. 总结阿片受体作为神经系统中重要的调控因子,对于疼痛传导、情绪调节和成瘾过程具有重要的生理和药理作用。

阿片受体激动-拮抗剂的镇痛作用及不良反应研究进展Δ陈泽权1*,肖国伟1,敖健1,蒋为薇2 #(1.巫山县中医院骨伤科,重庆 404700;2.重庆医科大学附属第二医院药学部,重庆 400010)中图分类号 R971+.1文献标志码 A 文章编号 1001-0408(2023)18-2299-06DOI 10.6039/j.issn.1001-0408.2023.18.23摘要阿片受体激动-拮抗剂是一类对阿片受体兼有激动和拮抗作用的药物。

已经上市的这类药物主要包括喷他佐辛、布托啡诺、纳布啡、丁丙诺啡和地佐辛等。

与吗啡、芬太尼等单纯阿片受体激动剂相比,该类药物具有镇痛效果较强,成瘾性较弱,咳嗽、瘙痒以及呼吸抑制等副作用少的优点。

由于阿片受体激动-拮抗剂在不同内源性阿片受体(μ、κ、δ等)间具有不同的倾向性作用,基于不同受体亚型,可在情绪影响、药物依赖方面表现出不同甚至相反的作用,因此合理地使用这类药物可以有效地减少阿片类药物导致的不良反应以及药物滥用的发生。

随着学界对内源性阿片各受体亚型及相关药物研究的深入,阿片受体激动-拮抗剂在改善阿片类药物不良反应和提高患者药物依从性方面有着广泛的应用空间和前景。

关键词阿片受体激动-拮抗剂;内源性阿片受体;镇痛;不良反应Research progress on analgesic effect and adverse drug reactions of opioid receptor agonist-antagonists CHEN Zequan1,XIAO Guowei1,AO Jian1,JIANG Weiwei2(1. Dept. of Orthopaedics,Wushan County Hospital of Traditional Chinese Medicine,Chongqing 404700,China;2. Dept. of Pharmacy,the Second Affiliated Hospital of Chongqing Medical University, Chongqing 400010, China)ABSTRACT Opioid receptor agonist-antagonists are a class of drugs which have both agonistic and antagonistic effects on opioid receptors. These drugs already on the market mainly include pentazocine,butorphanol,nalbuphine,buprenorphine,dezocine and so on. Compared with pure opioid receptor agonists such as morphine and fentanyl,these drugs have strong analgesic effects,less addictive,and less side effects such as cough,itching and respiratory depression. Due to the different tendentious effects of opioid receptor agonists-antagonists among different endogenous opioid receptors (μ,κ,δ,etc.),different receptors of subtypes can exhibit different or even opposite effects in terms of affecting emotions and drug dependence. Therefore,the rational use of these drugs can effectively reduce the occurrence of adverse reactions and drug abuse caused by opioid drugs. With the deepening of research on various endogenous opioid receptor subtypes and related drugs in the academic community,opioid receptor agonists-antagonists have broad application space and prospects in improving adverse reactions to opioid drugs and enhancing patient drug compliance.KEYWORDS opioid receptor agonists-antagonists; endogenous opioid receptors; analgesia; adverse drug reactions阿片类药物是最常用的镇痛治疗药物,自应用于临床以来,极大地改善了疼痛患者的主观感受和生活质量,已广泛用于围手术期镇痛以及癌痛等的治疗。

瑞芬太尼与芬太尼在全身麻醉术中应用对比分析引言全身麻醉术是一种常见的手术麻醉方式。

在进行全身麻醉术时,麻醉师会选择一种或多种药物,以控制病人的痛觉、意识和自主呼吸等生理功能。

芬太尼和瑞芬太尼是常用于全身麻醉术的镇痛药物。

本文将对这两种药物在全身麻醉术中的应用进行对比分析。

药理作用芬太尼的药理作用芬太尼是一种强效的吗啡类药物,属于μ型阿片受体激动剂。

它与神经元上的μ阿片受体结合后,能够抑制神经元的兴奋性,减少或消除疼痛的感觉。

芬太尼还可以减少自主神经系统和心肺系统的活动,使病人的心率和呼吸变慢,降低氧气消耗量和二氧化碳产生量。

瑞芬太尼的药理作用瑞芬太尼是一种氮芥类的仿生阿片类镇痛药,属于κ型阿片受体激动剂。

它与神经元上的κ阿片受体结合后,能够产生镇痛作用。

瑞芬太尼与芬太尼相比,具有较低的呼吸抑制作用,能够更好地维持病人的呼吸功能。

此外,瑞芬太尼还具有一定的肌肉松弛作用,可以改善手术区域的可操作性。

应用比较功效比较芬太尼和瑞芬太尼在疼痛控制方面的效果相似,都能够提供较好的镇痛作用。

但在控制呼吸方面,瑞芬太尼比芬太尼更为安全,因为瑞芬太尼在较大剂量下也不会对呼吸产生重大影响。

此外,瑞芬太尼还具有肌肉松弛作用,可以改善手术操作的舒适性。

药代动力学比较芬太尼和瑞芬太尼的药代动力学参数有所不同。

芬太尼的半衰期约为3-5小时,而瑞芬太尼的半衰期约为1-2小时。

这意味着,瑞芬太尼的效果会更快地消失,需要更频繁地进行补充剂量。

芬太尼的生物利用度高达80-90%,而瑞芬太尼的生物利用度仅为40-50%。

这意味着,同等剂量下,瑞芬太尼的效果会远不如芬太尼。

安全性比较芬太尼和瑞芬太尼在安全性方面有所不同。

芬太尼在高剂量下具有强大的呼吸抑制作用,容易导致呼吸衰竭。

而瑞芬太尼在使用高剂量时,也会发生呼吸抑制,但它的副作用要相对轻微得多。

此外,瑞芬太尼的作用时间相对较短,可以更快地从身体中排出,降低对身体的毒性作用。

临床应用芬太尼和瑞芬太尼在临床应用中根据患者的具体病情、手术类型以及麻醉医师的经验等情况进行选择。

阿片受体激动-拮抗药阿片受体激动-拮抗药(opioid agonist-antagonists)是一类对阿片受体兼有激动和拮抗作用的药物。

这类药主要激动κ受体,对σ受体也有一定的激动作用,而对μ受体则有不同程度的拮抗作用。

由于对受体的作用不同,这类药与纯粹的阿片受体激动药相比有以下一些区别:镇痛强度较小;呼吸抑制作用较轻;很少产生依赖性;可引起烦躁不安、心血管兴奋等不良反应。

根据其拮抗作用的程度不同,这类药中有些药物(如喷他佐辛、丁丙诺啡、纳布啡等)主要用作镇痛药,另一些药物(如烯丙吗啡)主要用作拮抗药。

一、喷他佐辛喷他佐辛(pentazocine)商品名镇痛新(Talwin),为苯吗啡烷类(benzmorpans)合成药。

喷他佐辛的镇痛强度约为吗啡的1/4~1/3,即此药30~40mg相当于吗啡10mg。

肌内注射后20min起效,持续约3h。

此药不产生欣快感,剂量较大时反可激动σ受体而产生焦虑、不安等症状。

由于它兼有弱的拮抗效应,很少产生依赖性。

此药的呼吸抑制作用与等效吗啡相似,主要也是使呼吸频率减慢。

对心血管的影响不同于吗啡,可使血压升高,心率增快,血管阻力增高和心肌收缩力减弱,故禁用于急性心肌梗死时镇痛。

对胃肠道的影响与吗啡相似,但较少引起恶心、呕吐,升高胆道内压力的作用较吗啡弱。

没有缩瞳作用。

口服后容易吸收,但通过肝脏的首过消除大,生物利用度仅20%。

口服后1~3h、肌内注射后15~45min达血浆峰浓度,与血浆蛋白结合率35%~64%。

此药亲脂性较吗啡强,在体内分布广泛,分布容积3L/kg。

容易透过血-脑脊液屏障,也可透过胎盘。

此药主要在肝内经受生物转化,其甲基氧化成醇,再与葡萄糖醛酸结合,代谢物随尿排出。

约5%~25%以原形从尿排出,不到2%随胆汁从粪便排出。

消除半衰期2~3h。

对大剂量喷他佐辛引起的呼吸抑制和中毒症状,不能用烯丙吗啡对抗,但可用纳洛酮对抗。

喷他佐辛主要用于镇痛。

临床麻醉中与地西泮合用,可实施改良法神经安定镇痛,但由于此药可引起烦躁不安、血压升高、心率增快等不良反应,已很少应用。