网络传播学概论(第四版)课件第一章网络传播学的发展

- 格式:ppt

- 大小:2.30 MB

- 文档页数:19

第一课1.1998年5月,联合国新闻委员会正式把互联网定义为继报纸、广播、电视之后的第四媒体。

2.国际互联网的发展经历了4个阶段:1969—1985:初步形成阶段;1985—1995:渐进发展阶段;1995—2003:规模高速扩张阶段:2003年至今:两大方向:在“网内”实现Web2.0式传播;在“网外”呈现媒体融合状态。

3.互联网的起源与发展:P1—P71958年:雏形;1969年:阿帕计算机网诞生;1977—1979:TCP/IP体系结构和协议;1986年:Internet名称正式开始使用;1988年:互联网对外开放;1989年:互联网开始商业运作;1989年:CERN雏形HTML;1991年:商业用户超过学术界用户;1995年互联网开始高速发展:(表现在3个方面:一是:个人电脑迅速普及;二是:电子商务蓬勃发展;三是:网络媒体功能凸显。

)1992年:全球第一份网络报纸;1996年以后:出现了BBS、聊天室等;1995年:美国广播公司首先利用互联网进行全球广播;1997年:网络新闻订阅开始;1998年:克林顿绯闻事件;2003年以后:进入Web2.0时代;2003年以来,手机媒体作为新媒体的代表异军突起,拉开了媒体融合的序幕。

4.我国互联网的开发建设比美国晚20年左右;1995年,基本上与世界网络保持了同步的态势。

发展历史分3个阶段:20世纪80年代初开始筹划至1994年4月正式接入互联网;1994年至2001年“三网融合”目标的提出;“三网融合”目标的实施与发展阶段。

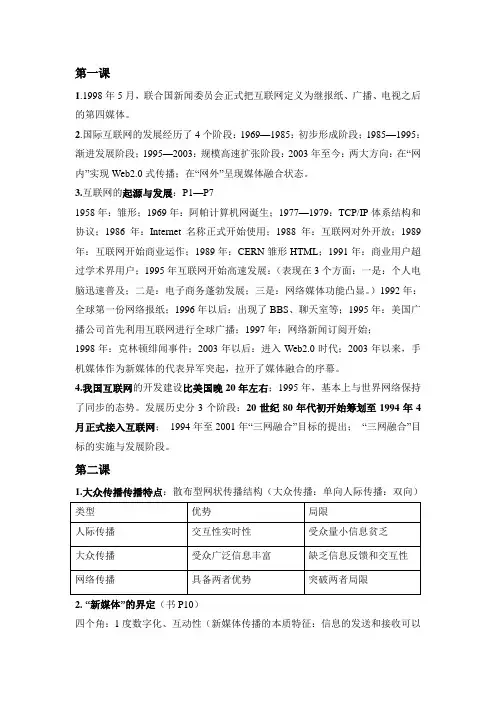

第二课1.大众传播传播特点:散布型网状传播结构(大众传播:单向人际传播:双向)2.“新媒体”的界定(书P10)四个角:1度数字化、互动性(新媒体传播的本质特征:信息的发送和接收可以是同步的,也可以是异步进行,如楼宇媒体,车载电视缺乏互动性不属于新媒体);2相对的概念(今日之新而非昨日之新或明日之新);3国际标准为依据(国人看来是新发达国家早就有了,不能成为新媒体);4宽泛(目前,新媒体主要包括网络媒体、手机媒体、网络电视等媒体形态)第三课1.以浏览器为特征的“一对多”式的传播网站称为第一代网站Web1.0;以聚合内容技术Rss和标签技术Tag为特征的个性化传播网站称为第二代网站Web2.0。

《网络传播概论》第四版笔记整理网络传播概论第四版第一章互联网的演进及对传媒业的影响第一节计算机网络:互联网的技术基础第一节主要讲计算机网络系统的组成、分类、网络协议、技术,不用深究。

第二节连接的演进:互联网发展的内在逻辑互联网的本质是“连接”。

互联网构成连接的基本要素以及连接的方式在不断发生变化,但“连接”始终是互联网的要义。

因此,互联网的演进也是“连接”的演进。

一、机器与机器的连接:互联网诞生互联网的雏形阿帕网(ARPAnet)于1969 年诞生于美国,它是美国国防部的高级计划研究署的一个实验性网络,最初阿帕网只有 4 台计算机相连。

为了应付可能的战争,阿帕网的设计目标之一是,即使它受到外来袭击,仍然能正常工作,即计算机可以通过任意路由而不是固定路由发送信息。

为实现这一目标,这一网络采用了“分布式”结构,正是“分布式”的网络结构,为互联网成为一种“去中心化”的、分权的新兴媒体奠定了基础。

这种结构不仅使网络具有很高的安全性与可靠性,也造就了信息传播的多样化与控制的复杂化。

在一些人眼里,这种分权结构因此蒙上了一层乌托邦的色彩。

一些人认为,网络具有一种重新赋权的能力,因而可能成为一种民主的工具。

1974 年,文顿·瑟夫和罗伯特·卡恩提出了TCP(Transmission Control Protocol)和IP(InternetProtocol)。

在TCP/IP 提出10 年后的1983 年,TCP/IP 才被指定为互联网的标准协议,为所有的网络所采纳。

这意味着互联网世界有了统一的“语言”。

TCP/IP 成为互联网的标准协议,是互联网技术史上的第一次飞跃。

这也被认为是全球互联网正式诞生的标志。

文顿·瑟夫和罗伯特·卡恩因此被一些人称为互联网之父。

二、内容与内容的连接:互联网走向媒体化万维网:欧洲粒子物理实验室的蒂姆·伯纳斯-李在1989 年提出的WWW (world wide web——万维网,亦可称为Web)的技术构想,从根本上改变了商用互联网存在较高技术门槛的现象,也从根本上为互联网成为一种大众传播媒介奠定了基础。