第二章-金属电沉积PPT优秀课件

- 格式:ppt

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:97

金属电沉积理论2⑴.降低游离金属离子浓度,是平衡电位负移。

电位负移程度与金属络离子稳定性有关,络离子越稳定,则平衡电位负移越显著。

金属络离子稳定性由络合物不稳定常数K不表征,当电离平衡为:ML(n-km)=Mn++Lm-K不=[Mn+][Lm-]/[ML(n-km)]⑵.提高阴极还原的电化学极化。

金属络离子的界面反应历程,通常是先经过表面转化形成低配位数的表面络合物,如多核络离子或缔合离子,然后放电。

放电前配体的变换和配位数的降低涉及能量变化,导致还原所需活化能的升高,因而表现出比简单金属离子更大的电化学极化。

络合物对电化学极化的贡献取决于配体界面性质和不稳定常数两个因素。

当配体具有对电极过程起阻化作用的性质时,K不越小的配体转化所须的活化能越大,则阴极极化增大效应越显著。

如配体对电极过程起活化作用则很难通过K 不来预测阴极极化效果。

络合剂具有选择性。

根据软硬酸碱的原理,形成络合物的稳定性服从"软亲软,硬亲硬"的规律。

金属离子和配体分别当作广义碱时的软硬划分可以软硬势标镀为据。

金属的电子构型对络合物的影响较大。

满d壳层的d10类金属(如Cd,Sn,Pb,Cu,Zn,Ag等),一般只能形成活性络合物,可选用络合能力很强的络合剂。

d6,d8,d13等类金属(如Fe,Co,Ni,Cr等),与K不小的配体移形成惰性络合物而难以还原析出。

金属离子浓度提高时,界面浓度与交换电流均相应增加,一般会降低电化学极化,故无论在单盐还是络盐溶液中提高金属离子浓度,都具有减小形核率并伴随着镀层粗糙的趋势。

但浓度降低导致浓差极化增强,极限电流也随之下降。

3.游离络合剂游离酸存在于单盐溶液中,并依其含量高低可分为高酸度和低酸度两类镀液。

在高酸度镀液中,游离酸能在一定程度上提高阴极极化,并防止主盐水解或氧化,提高镀液电导率。

但游离酸浓度过高时,主盐溶解度下降,浓差极化趋势增强。

低酸度镀液中,游离酸浓度过低易引起主盐水解或发生沉淀;过高则导致大量析氢,电流效率下降。

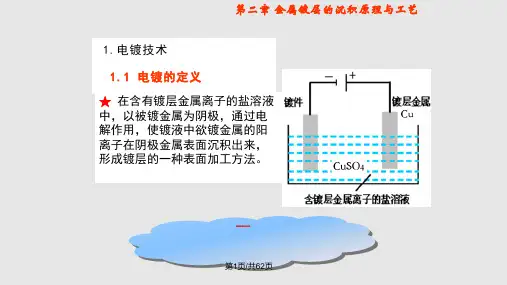

金属的电沉积过程电镀过程是镀液中的金属离子在外电场的作用下,经电极反应还原成金属原子并在阴极上进行金属沉积的过程。

图4.4是电沉积过程示意图,完成电沉积过程必须经过液相传质、电化学反应和电结晶三个步骤。

电镀时以上三个步骤是同时进行的,但进行的速度不同,速度最慢的一个被称为整个沉积过程的控制性环节。

不同步骤作为控制性环节,最后的电沉积结果是不一样的。

(1)液相传质步骤液相传质使镀液中的水化金属离子或络离子从溶液内部向阴极界面迁移,到达阴极的双电层溶液一侧。

液相传质有三种方式:电迁移、对流和扩散。

在通常的镀液中,除放电金属离子外,还有大量由附加盐电离出的其他离子,使得向阴极迁移的离子中放电金属离子占的比例很小,甚至趋近于零。

因此,电迁移作用可略去不计。

如果镀液中没有搅拌作用,则镀液流速很小,近似处于静止状态,此时对流的影响也可以不予考虑。

扩散传质是溶液里存在浓度差时出现的一种现象,是物质由浓度高区域向浓度低区域的迁移过程。

电镀时,靠近阴极表面的放电金属离子不断地进行电化学反应得电子析出,从而使金属离子不断地被消耗,于是阴极表面附近放电金属离子的浓度越来越低。

这样,在阴极表面附近出现了放电金属离子浓度高低逐渐变化的溶液层,称为扩散层。

扩散层两端存在的放电离子的浓度差推动金属离子不断地通过扩散层扩散到阴极表面。

因此,扩散总是存在的,它是液相传质的主要方式。

假如传质作为电沉积过程的控制环节,则电极以浓差极化为主。

由于在发生浓差极化时,阴极电流密度要较大,并且达到极限电流密度i d时,阴极电位才急剧地向负偏移,这时很容易产生镀层缺陷。

因此,电镀生产不希望传质步骤作为电沉积过程的控制环节。

图4.4电沉积过程(2)电化学反应步骤电化学反应水化金属离子或络离子通过双电层,并去掉它周围的水化分子或配位体层,从阴极上得到电子生成金属原子(吸附原子)的过程。

水化金属离子或络离子通过双电层到达阴极表而后,不能直接放电生成金属原子,而必须经过在电极表面上的转化过程。