地震概论复习题

- 格式:doc

- 大小:41.00 KB

- 文档页数:3

Chapter 1.地震学的研究范围和历史1.序言:1.1填空题:二十世纪全球有200w人死于地震,二十一世纪全球预估1500w人死于地震,每年约有500w次,20世纪以来我国发生了800多次6级以上的地震,平均每年史次;历史记载全球死亡超过20万人的地震有旻次,其中中国就有生次1.2思考题:地震是有百害而无一利的自然现象吗?答:地震有两面性,虽然是一种自然灾害,但人们对地球内部的了解主要来自地震给我们带来的信息。

地球具有不可入性,到目前为止,地震光是唯一能够穿透地球内部的波动,地震相当于一盏照亮地球内部结构的明灯。

2.什么是地震学?1.1填空题:地震概论是一门物理类课程而不是地质类课程3.地震学的研究范围和主要的研究方面:1.1填空题:地震学的研究比较广泛,主要有宏观地震学、地震波的传播理论、测震学三个大方面,后两者共称为微观地震学。

4.地震学的基本名词和概念:1.1填空题:1)某一个地震的震中距是1500公里,那么这个地震属于远震(按震中距分:地方震-100公里-近震-1000公里-远震)2)一个地震震源深度为400公里,那么这个地震称为幽地震(按深度划分:浅源-60公里-中源-300公里-深源)5.古代人类对地震的认识:1.1填空题:1)在古代,日本人认为地震是由缝鱼引起的(中国:占代鳌鱼翻身、日本:绘鱼尾巴甩、占希腊:气动说)2)古代地震史料最丰富的国家是史国3)中国古代建筑抗震智慧的精髓是以柔克刚1.2思考题:讨论题:在古代,为什么不同国家或地区的人对地震成因的看法不同?(环境不同)答:在科学不发达的过去,人们对地震的成因,往往用神话来解释。

“酷”与“年”都是为了震灾而产生。

6.地震学发展简史:1.1填空题:1)地震学一门独立的学科登上现代科学的舞台的标志是地震仪出现并且广泛使用2)1966年3月,河北邢台发生了灾害性的大地震,损失巨大,为了统一地震工作的部署和加强领导,1971年成立了国家地震局(现改名为中国地震局)3)地震学是一门相对年轻的科学,其定量研究只有100年左右的时Chapter 1.章测试1.全球每年约发生大小不等的地震500w次2.二十一世纪全球预估1500w人死于地震3.历史记载全球死亡超过20万人的地震有旻次,其中中国就有生次4.某一个地震的震中距是600公里,那么这个地震属于近震(按震中距分:地方震・100公里■近震・1000公里■远震)5.一个地震震源深度为15公里,那么这个地震称为壁地震(按深度划分:浅源-60公里-中源・300公里-深源)6.在古希腊,人们认为地震是山气引起的(中国:古代鳌鱼翻身、日本:酷鱼尾巴甩、古希腊:气动说)7.古代地震史料最丰富的国家是史国8.中国古代建筑抗震智慧的精髓是以莱克刚9.地震学是一门相对年轻的科学,其定量研究只有100年左右的时间10.1966年3月,河北邢台发生了灾害性的大地震,损失巨大,为了统一地震工作的部署和加强领导,1971年成立了国家地震局(现改名为中国地震局)1.波的性质简述:1.1填空题:1)频率为3000Hz的声波,以1560m/s的传播速度沿一波线传播, 经过波线上的A点后,再经13cm而传至B点。

地震概论答疑集录走滑断层的左旋和右旋?如果一个观察者站在断层的一侧,面向断层,另一边的岩块向他左方滑动,那它就叫左滑断层;向右就是右旋或者说,从上往下看,顺时针是右旋,逆时针是左旋面波比体波衰减慢、振幅大、周期长、传播远。

在宏观烈度大体相同条件下,处于大震级远离震中的高耸建筑物的震害比中小级震级近震中距的情况严重的多。

正如第8章课件上说的,高耸建筑物受低频震荡的影响较大,而低矮建筑受高频震荡的影响较大.所以,汶川的高建筑倒塌的少,低矮的建筑夷为平地.北京CBD震感强烈,北大却没有什么感觉.为什么面波衰减得更慢,就对高层建筑的影响更大呢?这是必然的,因为这时面波很强啊,高层建筑对面波本来就敏感阿.至于具体的物理机制,跟共振有关系.第四章震源辐射图案很简单的,因为两盘相对错动了,所以断层面和其垂面把地球分为四个区域,两个是挤压区,初动方向向上冲,用黑色记;另两个是舒张区,初动向下凹用白色记。

图案就像bea chball.上学期试卷填空题第2题.看懂书61页的图和那段话1,先画两个同心圆,半径分别为r,R2,画出小圆的一条半径3, 做出此半径在小圆圆周那一点的切线4,小于180度的那个小圆的圆心角记为sita (约等于103度)5,应用三角函数关系搞定6,结果为r=R*cos(sita / 2)地震仪记录的是位移,也就是地面运动量,这个量是矢量,相当于三维空间里面的一个矢量。

三分量记录是指地震仪分别记录了三个垂直方向上的地面运动量的投影,即东西分量,南北分量和垂直分量。

解答这道题需要些空间思维,但是不难,相信你可以搞定。

1.下面这句话问什么是错的?“1989年10月17日17时4分旧金山(西八区)附近发生里氏6.9级地震,位于东三区的地震台发布的报告说地震发生于当地时间10月16日4时4分。

”2.板块边界的三种类型是否有两种命名方法?一种是『分离型、汇聚型、平错型』,一种是『扩散边界、汇聚边界、转换边界』,这两种说法是一回事么?1,东三区当时的时间是10月18日4时4分因为西八区和东三区差11个时区,即11个小时再因为东区在前(左西右东),因此时间早一些即17 + 11 - 24 = 4时但天数多了一天~~得证。

防震减灾知识竞赛的试题与答案试题一1. 什么是地震?- 地震是地球上地壳发生的一种自然现象,是地球内部能量释放的结果。

2. 地震的主要原因是什么?- 地震的主要原因是地壳板块运动引起的地壳应力积累和释放。

3. 什么是震源?- 震源是地震能量释放的地点,通常位于地壳深处。

4. 什么是震中?- 震中是震源在地表上的垂直投影点,也是地震发生的地点。

5. 地震的强度如何衡量?- 地震的强度可以通过震级来衡量,常用的震级标准有里氏震级和矩震级。

试题二1. 什么是地震烈度?- 地震烈度是描述地震对地面破坏程度的指标,常用的烈度标准有中国大陆地区的《地震烈度表》。

2. 震中附近地震烈度最高的地方通常是什么样的地形?- 震中附近地震烈度最高的地方通常是软弱地基或受侵蚀的地层,如河床沖积层、湖底沉积物等。

3. 什么是地震波?- 地震波是地震能量在地球内部传播的波动,主要包括纵波和横波。

4. 什么是地震预警?- 地震预警是利用地震波传播速度较慢的特点,在地震发生前几秒到几十秒的时间内提前发出警报,以便采取防护措施。

5. 震中附近的地区在地震发生后可能遭受到哪些次生灾害?- 震中附近的地区在地震发生后可能遭受到次生灾害,如地震海啸、地震火灾、地震滑坡等。

试题三1. 在地震发生时,我们应该如何保护自己?- 在地震发生时,我们应该迅速躲避到安全的地方,如桌子底下、门窗旁边等,保护好头部和颈部。

2. 地震过后,我们应该如何处理伤员?- 地震过后,我们应该迅速组织救援力量进行伤员救助,将伤员转移到安全地点进行治疗。

3. 什么是避震设防?- 避震设防是指在建筑物设计、建设和使用过程中采取的一系列措施,以提高建筑物的抗震能力和减轻地震灾害损失。

4. 地震烈度越高,建筑物所受到的破坏程度越大,是否正确?- 正确。

5. 震中附近的地区在地震发生前是否可以通过一些迹象预测地震?- 是的,地震前常会出现一些地震前兆,如地震云、地下水位变化、地磁异常等,可以用于地震预测。

地震会考什么呢?不知道啊...那就打在下面的会考,没有看的不考吧!绪言:1.地震灾害具有频度高、强度大、分布广、震源浅、灾害重的特点。

2.地震学的应用:(1)地震观测是研究地球内部结构最基本的方法。

(2)利用地震波在不同岩层分界面上所产生的反射、折射或衍射来确定这些几何界面的几何关系,从而寻找地下的地质构造,特别是储油构造。

(3)地震波还可以用作传递信息的工具。

(4)科学家用地震波资料研究地球内部结构,用地震波探测地下矿产资源,并形成了一门应用科学——地震勘探。

(5)地震学者还在核爆监测及维护世界和平中做出了重要贡献。

【地震学,即对地震的科学研究,与化学、物理学或地质学相比较是一个年轻的学科;然而在仅仅100年里,它在解释地震成因、地震波的性质、地震强度的显著变化以及整个地球的地震活动明显的分区特征等方面取得了显著进步。

地震学是探测地球内部的嘴有效的深部探测器。

近年来,通过地震波可以探测出地球内部岩石密度和刚度小到10%的变化,这些新研究进展大多依靠层析成像方法。

】第一章。

地震队人类社会的重大影响1.华县地震——有历史记载伤亡之最※损失巨大的原因:(1)震中区位于河谷盆地和冲积平原,松散沉积物厚,地下水位高,地基失效,黄土窑洞极易倒塌;且地震发生在午夜时分,人们丝毫没有准备。

(2)地震前两年关中地区大旱,岁荒粮歉,地震后完全丧失了抗御灾害的能力,疾病等次生灾害严重。

(3)位于华县地震极震区东西两端的是渭南和潼关两个黄土塬,在地震的触发和强烈振动作用下,造成沿黄土塬边缘发生了巨大的构造滑坡。

(4)黄土崩塌了窑洞造成伤亡。

(5)震中区的地裂缝吞噬民众。

(6)地裂缝、砂土液化和地下水系的破坏,使灾情进一步扩大,水灾、火灾等次生灾害严重,加上社会治安混乱,谣言四起,灾民惶惶不可终日。

2.海城地震——世界上唯一成功准确预报的主震型地震。

3.减轻震害措施(1)减轻震灾的工程性措施:①加强工程结构抗震设防,提高现有工程结构的抗震能力。

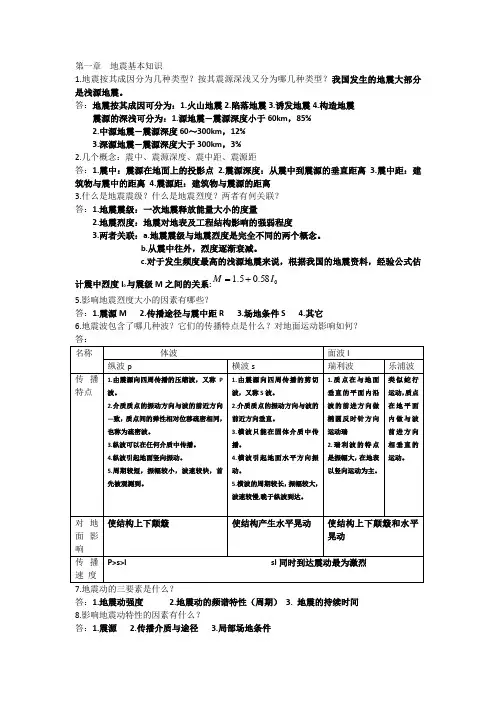

第一章 地震基本知识1.地震按其成因分为几种类型?按其震源深浅又分为哪几种类型?我国发生的地震大部分是浅源地震。

答:地震按其成因可分为:1.火山地震2.陷落地震3.诱发地震4.构造地震震源的深浅可分为:1.源地震—震源深度小于60km ,85% 2.中源地震—震源深度60~300km ,12% 3.深源地震—震源深度大于300km ,3% 2.几个概念:震中、震源深度、震中距、震源距答:1.震中:震源在地面上的投影点 2.震源深度:从震中到震源的垂直距离 3.震中距:建筑物与震中的距离 4.震源距:建筑物与震源的距离 3.什么是地震震级?什么是地震烈度?两者有何关联? 答:1.地震震级:一次地震释放能量大小的度量2.地震烈度:地震对地表及工程结构影响的强弱程度3.两者关联:a.地震震级与地震烈度是完全不同的两个概念。

b.从震中往外,烈度逐渐衰减。

c.对于发生频度最高的浅源地震来说,根据我国的地震资料,经验公式估计震中烈度I 0与震级M 之间的关系:58.05.1I M +=5.影响地震烈度大小的因素有哪些?答:1.震源M 2.传播途径与震中距R 3.场地条件S 4.其它6.地震波包含了哪几种波?它们的传播特点是什么?对地面运动影响如何?7.地震动的三要素是什么?答:1.地震动强度 2.地震动的频谱特性(周期) 3. 地震的持续时间 8.影响地震动特性的因素有什么?答:1.震源 2.传播介质与途径 3.局部场地条件9.世界的主要地震分布带。

答:1.环太平洋地震带2.欧亚地震带10.我国的主要地震分布带。

答:在这6个区域:1.台湾及附近海域2.东南沿海地带(福建、广东、浙江、江苏)3.华北地区(沿着太行山两侧经京津到冀东延伸到辽西)4.新疆的天山地区5.西藏喜马拉雅区主要(一直延伸到云南横断山)6.南北地震带(银川-兰州-成都-昆明)我国地震活动的基本特征:1.频次高、强度大2.起伏式发展强烈地震的发生具有偶然性、突发性。

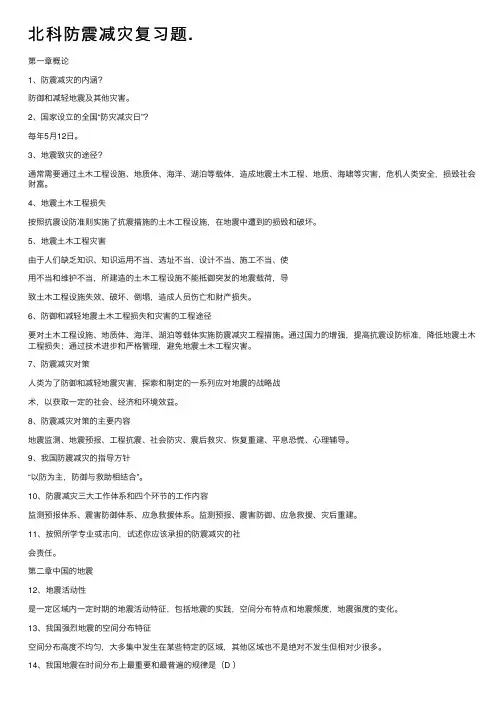

北科防震减灾复习题.第⼀章概论1、防震减灾的内涵?防御和减轻地震及其他灾害。

2、国家设⽴的全国“防灾减灾⽇”?每年5⽉12⽇。

3、地震致灾的途径?通常需要通过⼟⽊⼯程设施、地质体、海洋、湖泊等载体,造成地震⼟⽊⼯程、地质、海啸等灾害,危机⼈类安全,损毁社会财富。

4、地震⼟⽊⼯程损失按照抗震设防准则实施了抗震措施的⼟⽊⼯程设施,在地震中遭到的损毁和破坏。

5、地震⼟⽊⼯程灾害由于⼈们缺乏知识、知识运⽤不当、选址不当、设计不当、施⼯不当、使⽤不当和维护不当,所建造的⼟⽊⼯程设施不能抵御突发的地震载荷,导致⼟⽊⼯程设施失效、破坏、倒塌,造成⼈员伤亡和财产损失。

6、防御和减轻地震⼟⽊⼯程损失和灾害的⼯程途径要对⼟⽊⼯程设施、地质体、海洋、湖泊等载体实施防震减灾⼯程措施。

通过国⼒的增强,提⾼抗震设防标准,降低地震⼟⽊⼯程损失;通过技术进步和严格管理,避免地震⼟⽊⼯程灾害。

7、防震减灾对策⼈类为了防御和减轻地震灾害,探索和制定的⼀系列应对地震的战略战术,以获取⼀定的社会、经济和环境效益。

8、防震减灾对策的主要内容地震监测、地震预报、⼯程抗震、社会防灾、震后救灾、恢复重建、平息恐慌、⼼理辅导。

9、我国防震减灾的指导⽅针“以防为主,防御与救助相结合”。

10、防震减灾三⼤⼯作体系和四个环节的⼯作内容监测预报体系、震害防御体系、应急救援体系。

监测预报、震害防御、应急救援、灾后重建。

11、按照所学专业或志向,试述你应该承担的防震减灾的社会责任。

第⼆章中国的地震12、地震活动性是⼀定区域内⼀定时期的地震活动特征,包括地震的实践,空间分布特点和地震频度,地震强度的变化。

13、我国强烈地震的空间分布特征空间分布⾼度不均匀,⼤多集中发⽣在某些特定的区域,其他区域也不是绝对不发⽣但相对少很多。

14、我国地震在时间分布上最重要和最普遍的规律是(D )A、地震活动周期性和复杂性B、地震活动普遍性和重复性C、地震活动普遍性和复杂性D、地震活动周期性和重复性15、我国地震灾害特点?频度⾼,震级⼤,分布⼴,灾害重。

第一章地震工程学概论一、选择题1、建筑抗震设防烈度是根据下列哪一项确定:[C]A. 多于地震烈度B.罕遇地震烈度C. 基本地震烈度D. 震级2、下列哪些为抗震概念设计的范畴?[ABCE]A.房屋的高宽比限制;B. 抗震结构体系的确定;C.保证女儿墙与主体结构的连接;D.构件截面尺寸的确疋;E.选择有利场地。

3、下列设防烈度的说法中,哪条是不正确的?[D]A.设防烈度并非是基本烈度;B.设防烈度大都是基本烈度;C. 设防烈度是该地区今后一段时间内,可能遭受的最大的地震产生的烈度;D. 设防烈度不能根据建筑物的重要性随意提高。

4、通常生命线系统的建筑,包括医疗、广播、通信、交通、供电、供气、消防、粮食等建筑,在抗震规范中列为下列何种?[B]A.甲类建筑B. 乙类建筑C. 丙类建筑D. 丁类建筑5、延性结构的设计原则为[B]A. 小震不坏,大震不倒;B. 强柱弱梁,强剪弱弯,强节点、强锚固;C. 进行弹性地震反应时程分析,发现承载力不足时,修改截面配筋;D. 进行弹塑性地震反应时程分析,发现薄弱层、薄弱构件时进行设计。

二、填空题1、世界上主要地震带分别为环太平洋地震带和欧亚地震带。

2、工程抗震设防的基本原则可以概括小震不坏、中震可修、大震不倒。

3、建筑应根据其使用功能的重要性分为四个抗震设防类别,这些类别是甲、乙、丙、丁。

4、《建筑抗震设计规范》适用的抗震设防烈度的范围是6、7、8、9度。

5、地震波在地球内部以体波的形式传播,它又可以分为纵波和横波。

&在设防烈度为6度时,除规范有具体规定外,对乙、丙、丁类建筑可不进行地震作用计算。

7、对甲类建筑的地震作用值应按地震安全性评价结果确定。

8、地震动的三要素为最大加速度、频谱成分和持续时间。

、名词解释震级:反映一次地震本身大小的等级,用M表示log A ,式中A表示标准地震仪距震中100k m纪录的最大水平地动位移,单位为微米。

地震烈度:度量某一地区地面和建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。

1. 论述地球内部圈层的划分依据及划分结果。

(8分)答:地球内部圈层的划分主要依据地震波在地球内部的传播及其特征.地震波是由地震激发出来的弹性波,它分为体波和面波.其中,面波是沿地表面传播的,对地球内部圈层划分意义不大。

体波根据波的传播方向和介质的质点振动方向又进一步分为纵波(P波)和横波(S波),在同一介质中传播过程中,P波较S波快,S波在液体中不能传播.从地表向下大陆平均约33km处P波从7。

00km/s 突然增加到8。

10km/s,横波也有突然的增加,这是一个全球性的波速不连续面,即莫霍面。

把莫霍面之上的固体地球部分称为地壳,莫霍面之下的部分称为地幔。

在大约2890km深处,P波从13。

6km/s突然降到7。

98km/s,S波向下消失了,这个面称为古登堡面,把古登堡面之上、莫霍面之下的部分称为地幔,古登堡面之下的部分称为地核。

根据地震波还可以把地球内部进一步划分为更多的次级圈层,如软流圈等.2。

论述地层接触关系及其构造运动意义。

(7分)答:地层接触关系是指新老地层(或岩石)在空间上的相互叠置状态。

它可以分为整合接触和不整合接触两大类,其中不整合接触可进一步分为平行不整合接触和角度不整合接触。

地层之间不同的接触关系反映了不同的构造运动特点.⑴整合接触是指新老两套地层的产状完全一致,时代连续的接触关系。

它表明在地壳稳定下降或升降运动不显著的情况下,沉积作用是连续进行。

⑵平行不整合接触(又称假整合接触),其特点是新老两套地层的产状基本平行,但时代不连续,其间有反映长期沉积间断和风化剥蚀的剥蚀面存在.它反映的是地壳下降接受沉积,接着地壳上升遭受风化剥蚀,然后地壳再下降接受沉积。

平行不整合反映地壳一次显著的升降运动。

⑶角度不整合是指新老两套地层产状不一致,以一定角度相交,两套地层时代不连续,其间有代表长期风化剥蚀与沉积间断的剥蚀面存在。

它反映了地壳下降接受沉积,接着地壳发生水平挤压运动,使岩层产生褶皱、断裂等变形,岩层伴随着水平方向缩短的同时,在垂直方向上升,在陆上环境下,变形的地层遭受长期风化剥蚀,形成凹凸不平的剥蚀面,然后地壳重新下降,接受沉积。

(完整版)北京大学《地震概论》重点知识点地震概论笔记(2016春)第一章地震学的研究范围和历史1. 地震是一种常见的自然现象,全球每年约发生500万次地震。

全球有6亿多人生活在强震带上,20世纪约有200万人死于地震,预计21世纪将约有1500万人死于地震。

我国是多地震国家,历史记载死亡人数超过20万人的地震,全球6次,中国4次。

2.地震的两面性:①自然灾害②给人类了解地球内部的信息3.地震:地球内部介质(岩石)突然破坏,产生地震波,并在相当范围内引起地面震动。

破坏开始的地方称为震源(地球内部发生地震的地方。

理论上看成一个点,实际上是一个区)震源深度:将震源看做一个点,此点到地面的垂直距离称为震源深度。

4.震中:震源在地表上的垂直投影。

震中距:观测点与震中的大圆弧距离(在地面上,从震中到任一点沿大圆弧测量的距离)可证明是两点间的最短距离。

烈度:宏观,实际的破坏程度(我国12度烈度表)震级:微观标准表示地震能量大小,仪器测量(地震差一级,能量相差32倍(101.5),两级相差1000倍:log E=11.8+1.5M,E:能量,M:震级)两者都反映地震大小5.分类:地震序列:①主震型(一个主震,多个余震)②震群型按震源深度分:①浅源:震源深度< 60km ②中源:60-300km ③深源:> 300km 按震中距分:①地方震:震中距<100km ②近震:<1000km ③远震:>1000km (以观测点为圆心,1000km为半径)6. 地震学是应用物理类课程。

地震学只有100多年的历史,中日美在地震学三足鼎立第二章地震波第一节波的性质简述1.液体、气体只能传播纵波,固体可以传播横波(S波)、纵波(P波)2.波线和波阵面垂直3.远离波源的球面波波面上任何一小部分视为平面波第二节地震波1. P波和S波的主要差异总结:vP=√3vS(1)P波的传播速度比S波快,地震图上总是先出现P波。

一、地球科学概况1、地震学:研究地震及其相关现象2、四大起源问题:行星(宇宙)、地球、生命、人类3、C.S.H: Composition(组成):同位素地球化学.Structure(构造):全球构造.History(历史):全球变化.4、地学发展:水火不相容(Werner水成论与Hutton火成论)——均变与灾变——固定论与活动论固定论:海洋与陆地永恒不变5、极地科学:全球变化;海平面变化;气候与生态演变二、宇宙演化1、哈勃发现非稳衡宇宙红移:相互背离,频率变小由此宇宙是由一个基点爆炸而得2、宇宙大爆炸理论的证据:2.7K的发现3、哥白尼原理:宇宙中各点是平权的,有限无边的宇宙没有中心三、太阳系1、行星顺序:水金地火木土天海,Pluto是矮行星绪论2、太阳系的轨道特征:近圆性同向性共面性3、行星运动三大规律:(1). 行星在椭圆轨道上运动,太阳位于其中一个焦点上.(2). 行星与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积.(3). 行星公转周期的平方与轨道半长径的立方成正比.4、体积密度卫星表面类地行星小大少固体类木行星大小多非固体5、彗星结构:慧发、慧核、慧尾6、太阳系起源假说及发展:Kant-Laplace星云说(18世纪Kant, 1755《自然通史和天体理论》Laplace, 1796《宇宙体系论》)无法解释角动量分配异常灾变说和爆发说新星云说补充:Laplace星云说中太阳系形成的过程:炽热的气体云—分离环—团块—行星7、地球的早期演化:地球形成期(约46亿年前) ——放射熔融期——小天体碰撞期——熔流外溢期——.板块构造发育期8、金星温室效应严重,不适合开发9、月球公转与自转周期一致,导致月球仅有一面面向地球第一章地震学的研究范围和历史1、全球7.0以上强震约13次,15%在大陆,2、中国西部地震较频发,中国每年4.7级以上地震平均50次3、地震频发性低于气象灾害,而由于其突发性和毁灭性使得财产损失和人员伤亡高居所有自然灾害之首。

自然灾害学概论复习题1、地球约99.99997%大气圈的质量集中在离海平面km的大气圈之中,有人这个位置看作地球和外界空间的边界,把它叫做线。

2、地震发生原因最基本的假说是假说。

3、在一个喷发过的火山附近,能否找到,可以作为火山喷发的猛烈程度判断依据。

4、对于所有的自然灾害而言,灾害越大,发生的频度越。

5、狭义的地质灾害包括:崩塌、滑坡、泥石流、等。

6、海啸大致可分为两类:一类是海啸,也叫做本地海啸,另一类是海啸。

7、我国是崩塌和滑坡比较的的国家,其造成的危害有、、、等。

8、气象学中把沙尘暴分成四个等级,分别为、、、和。

9、提供了火山和地震的能量,来自的能量导致了台风(飓风)灾害的产生,而是产生泥石流和滑坡灾害的主要原因。

10、根据板块学说,绝大多数地质活动都集中在板块边界上,按照两个板块沿边界发生的相对运动可以把板块边界分成发散边界、、三类。

11、火山喷出的物质主要有三种:、、。

12、灾害是指那些由于、或的原因,对人类生存和社会发展造成损害的各种现象。

13、全球四大沙尘暴发生地有中北非、、、。

14、海啸有海啸波的、、等特点。

15、泥石流的形成条件一般有地形条件、和水文气象条件;完整的泥石流的流域包括形成区、和。

16、震源深度是指,当其他条件相同时一般情况下,震源越,造成的破坏越大。

17、地震波主要包括和两大类。

18、标度地震大小最基本物理量主要有和两种。

19、崩塌、滑坡、泥石流的防治原则是,而对于我国的滑坡和泥石流集中分布在两个带上,一是,另一是中国东部山区、低山丘陵和平原过渡带上。

20、以下哪个不都是减灾的非工程性措施?A、灾害救济与社会捐助B、灾害保险与基金修建大坝C、灾害立法灾害教育D、灾害规划灾害风险管理对策21、()一次洪水过程中通过某个测站断面的最大流量,称为__________。

A、洪峰流量B、洪水总量C、洪水历时D、洪水过程线22、()台风属于下列哪一种天气系统?A、热带气团B、热带气旋C、热带反气旋D、温带气旋23、()根据板块构造学说,海底生成年代越新的部分应当位于下列哪个边界?A、转换边界B、汇聚边界C、发散边界D、活动边界24、()下面关于地震的说法正确吗?一般地下核试验产生的地震波波形和天然地震产生的地震波波形是一样的25、()从世界自然灾害统计来看,下列自然灾害中造成的经济损失最大的是哪个?A、地震B、气象.洪水C、火山D、冰雹26、()据美国全国广播公司报道,当地时间8月29日清晨6时10分,飓风“卡特里娜”裹胁狂风暴雨在美国墨西哥湾沿岸登陆,登陆时风速达到了每小时145英里(约233千米),淹没新奥尔良市的数个居民区,造成重大人员伤亡。

第2章习题答案一、简答题1、什么是地震烈度,与地震震级有何关系?2、划分烈度的依据是什么?3、什么是基本地震烈度、研究基本烈度有什么意义?4、简述我国基本地震烈度状态,并分析我国地震危险性,说明抗震烈度的意义。

5、什么是抗震烈度?6、利用地震烈度知识,解释分析唐山地震和汶川地震的震灾情况。

二、填空题1、1883年,第一个烈度表是由_罗西、__弗瑞尔_____制定,分___七____级。

2震级和烈度的含义不同。

震级是衡量地震__能量大小_的级别。

地震释放的能量越大,震级就__越大_ ___。

一次地震只有一个震级。

烈度是指某地区受地震影响的__强弱或破坏程度__。

破坏越严重,烈度就越大。

3、防震减灾三大体系是_监测预报、震害防御_和应急救援。

4、抗震设防目标总概括是为:“小震不坏,中震可修大震不倒”。

5、上网查寻《我国主要城市设防烈度》,查找你的家乡是_____ ___、当地的设防烈度为,基本烈度为____ __。

6、划分不同烈度地区的线称为等烈度线,简称等震线。

正常情况下,地震烈度随震中距离的增加而递减。

通常等震线是封闭的。

7、某地区基本烈度是6度,在该地区建水库、大坝设防烈度应为7度、建小学校防烈度应为__6度___。

三、选择题1、在地震灾情分析,怎样定量描述各地方人对地震感受不同,建筑物破坏程度?(B )A用震级 B 用地震烈度 C 用发震时间段 D 用本区地质构造条件2、中国第三代地震烈度区划图发布施行时间是( B )A、1956年 B 1990年 C 1977年3、反映某地区地震风险用(C )衡量A震级 B 烈度 C 基本烈度D抗震设防烈度4、反映某建筑物质量用( D )衡量A震级 B 烈度 C 基本烈度D抗震设防烈度一、填空题1、密度,弹性性质2、一致,垂直3、逆进椭圆4、东西向,南北向,垂直向5、震中距,地震波走时二、选择题1、C;2、B;3、C;4、A;5、A第4章习题答案一、填空题1、地震基本参数有发震时刻、震中经度、震中纬度、震源深度、震级。

名词解释:

1、地震:是复杂的地质现象,根据引起地震的原因不同,可将其分为人为地震和天然地震。

2、震中距离:地面上任何一点到震中的直线距离称为震中距离、

3、地震波走时:地震波从震源到观测点所需的时间

4、地震预测:是根据地震地质、地震活动性、地震前兆异常和环境因素等多种手段的研究

成果综合地震前兆监测信息对未来可能发生的地震进行预测的现代减灾科学。

故称其为地震综合预测。

5、地震预警:指在地震发生后,利用地震波传播速度小于电波传播速度的特点,提前对地

震尚未到达的地方进行预警。

6、地震烈度:是表示地面及房屋等建筑物遭受地震影响破坏的程度。

7、基本烈度:是具有一定发生概率的烈度值,用统计学方法计算得来的综合烈度,表明一

个地区发生这个地震烈度的可能性比较大。

8、构造地震:由于地下构造应力作用使地壳地质构造产生运动,从而导致地下岩石断裂错

动引起的地震。

9、断层:地壳岩石因受力超过岩石的抗控或拉剪程度而发生破裂,并沿破裂面有明显相对

移动的构造或强线性流变带称为断层。

10、弹性回跳理论:由里德提出,此学说认为地震波是由于断层面两侧岩石发生整体的

弹性回跳而发生的,来源于断层面。

11、零级地震:伍德—安德森标准地震仪在震中距等于100km处,如果记录的两水平分

向最大振幅的算术平均值是1μm,那么此次地震的震级为零级。

论述题

1、为什么说地震预测是世界难题

•第一,地球的不可入性。

大家知道上天容易入地难,我们对地下发生的变化,只能通过地表的观测来推测;

•第二,地震孕育规律的复杂性。

通过专家多年的研究,现在逐渐认识到地震孕育、发生、发展的过程十分复杂,在不同的地理构造环境、不同的时间阶段,不同震级的地震都显示出相当复杂的孕律过程;

•第三,地震发生的小概率性。

大家可能都感觉到,全球每年都有地震发生,有些还是比较大的地震。

但是对于一个地区来说,地震发生的重复性时间是很长的,几十年、几百年、上千年,而进行科学研究的话,都有统计样本。

而这个样本的获取,在有生之年都非常困难。

2、我国发布地震预报的权限和程序是如何规定的?

•1998年12月12日国务院发布的《地震预报管理条例》对发布地震预报的程序作出明确规定。

⑴全国性的地震长期预报和地震中期预报,由国务院发布。

⑵省、自治区、直辖市行政区域内的地震长期预报、中期预报、短期预报和临震预报,由省、自治区、直辖市人民政府发布。

3、防震减灾,到底怎么防震,怎么减灾?(不准确)

一、工程性措施

1. 加强工程结构抗震设防,提高现有工程结构的抗震能力的工程性措施

2. 开展地震安全性评价工作。

3. 开展重大工程与生命线工程的抗震设防。

二、非工程性措施

1. 建立健全有关的法律。

2. 做好防震减灾规划的编制。

3. 制订地震应急预案。

4、、地震烈度与地震震级的区别与联系:区别,震级代表地震本身的大小强弱,它由震源发出的地震波能量来决定,对于同一次地震只应有一个数值。

烈度在同一次地震中是因地而异的,它受着当地各种自然和人为条件的影响。

联系:对震级相同的地震来说,如果震源越浅,震中距越短,则烈度一般就越高。

同样,当地的地质构造是否稳定,土壤结构是否坚实,房屋和其他构筑物是否坚固耐震,对于当地的烈度高或低有着直接的关系。

填空选择知识点地震波

1、死亡人数最多的中国地震——华县地震,全球最大的地震——智利地震极震区,极震区的概念。

揭开中国地震监测预报序幕的地震—邢台地震。

推动封建统治者革除弊政的地震—三河、平谷地震.世界上唯一成功准确预报的主震型地震—海城地震.20世纪全球最大的地震劫难——唐山.稳定社会的震后地震趋势预报—南黄海地震.促进全面建设小康社会,启动农村安居工程的地震—九江地震.共和国为平民的生命哀悼—汶川8.0级大地震.促进地震研究发展和地震安全性评价立法的美国旧金山地震.震后次生灾害远远大于主震灾害的日本关东地震.引发跨太平洋海啸的智利地震.启发人们健全防灾预警系统、与自然和谐相处的印度尼西亚大地震

极震区:震中附近振动最强烈,破坏比也最严重的地区称为极震区。

2地震体波及面波的类型?

答:体波两种类型:P波和S波;面波最重要的两种:R波和L波(包括瑞利面波和勒夫面波)

9、

3、地震波的波序?答:P波,S波,L波,R波

4、地球分层结构及分层界面?

答:分层结构:地壳、地幔、外核及内核

分层界面:莫霍界面(壳幔界面)、古登堡面(内外核界面)

5、地震过程

•四个活动阶段:孕震、临震、发震、余震

6、地震分类

按地震强度分类:

近震:震中距小于1000km 或10°

地方震(震中距小于100km)

近震(震中距在100km—1000km之间)

远震:震中距大于10°

远震(震中距10 °--105 °)

极远震(震中距105 °--180 °)

7.地震基本参数:(时间、地点、震级)

发震时刻: H

震中位置:经度λ,纬度

震源深度: h

地震大小: M (震级)

8、余震的三个规律:

第一条定律叫“Gutenberg-Richter关联式”: 由“里氏震级”的定义者Gutenberg和Richter总结出:余震的级数每降低一级,余震的次数就会增加10倍。

第二条为“Bath定律”: 平均说来,最大的余震,其震级比主震小1.2倍。

第三条是“Omori定律”: 讲的是余震频率的衰减,即发生余震的概率随时间基本上呈倒数曲线减少,所以余震的衰减还是蛮快的。

9、断层三大主要形式:平移断层、正断层、逆断层。

10、地下水宏观异常的现象?

答:井水陡涨陡落、变色变味、翻花冒泡、温度升降,泉水流量的突然变化,温泉水温的突然变化。

12、我国抗震设防目标总概括为小震不坏、中震可修、大震不倒。

13、中国地震灾害特点:中国地震活动频度高,强度大、震源浅、分布广,是一

个灾情严重的国家。

14、位于地球表面的恰又位于该点之上那点称为震源,地震波最初从地球内的一点发

出,这点就叫做震中。

15、我国地震,除在大西洋、东太平洋有深源地震外,其他的差不多都是发生在地壳内

部的浅源地震,在表层的尤多,与地壳构造运动关系比较直接。

16、瑞利波的质点运动轨迹为入射面内的逆进椭圆。

其短轴的走向与波的前进方向一

致,长轴则垂直于地面,因此,•瑞利波在水平、垂直分向均有能量分配,通常,垂直分量能量为水平分量能量的1.47倍。

另外,从理论上可证明,瑞利波的波速略小于同一层介质中横波速度。

(SV波)

17、勒夫波的质点振动方向与地表平行且垂直于波的传播方向。

其传播速度大于层中

横波速度,小于层下横波波速,且不同频率的勒夫波其波速一般也不同。

若频率低的波速度快,频率高的波速度慢,则为正频散,反之则为反频散。

(SH波)。