离心泵轴向力的平衡方法总结

- 格式:docx

- 大小:15.45 KB

- 文档页数:3

第三节离心泵的轴向力一、轴向力的产生双吸叶轮由于叶轮对称布置,轴向力相互平衡,所以不存在轴向力。

但是单吸叶轮不具备像双吸叶轮那样的对称性,由于作用在叶轮两侧的压力不等,故有轴向力存在。

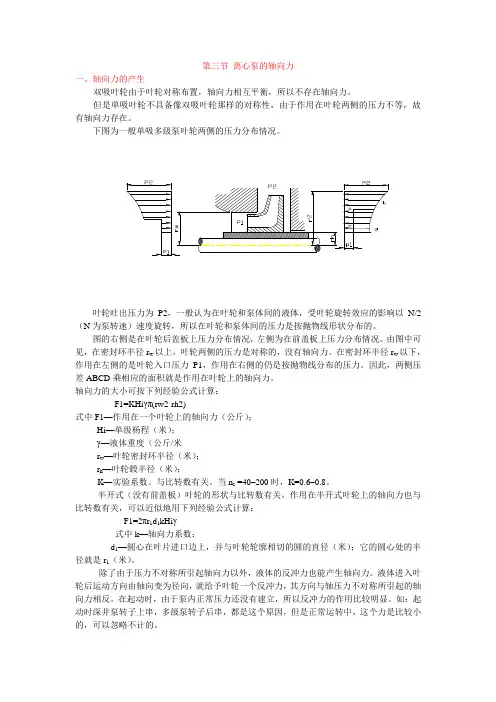

下图为一般单吸多级泵叶轮两侧的压力分布情况。

叶轮吐出压力为P2,一般认为在叶轮和泵体间的液体,受叶轮旋转效应的影响以N/2(N为泵转速)速度旋转,所以在叶轮和泵体间的压力是按抛物线形状分布的。

图的右侧是在叶轮后盖板上压力分布情况,左侧为在前盖板上压力分布情况。

由图中可见,在密封环半径r w以上,叶轮两侧的压力是对称的,没有轴向力。

在密封环半径r w以下,作用在左侧的是叶轮入口压力P1,作用在右侧的仍是按抛物线分布的压力。

因此,两侧压差ABCD乘相应的面积就是作用在叶轮上的轴向力。

轴向力的大小可按下列经验公式计算:F1=KHiγπ(rw2-rh2)式中F1—作用在一个叶轮上的轴向力(公斤);Hi—单级杨程(米);γ—液体重度(公斤/米r w—叶轮密封环半径(米);r h—叶轮毂半径(米);K—实验系数。

与比转数有关。

当n s =40–200时,K=0.6–0.8。

半开式(没有前盖板)叶轮的形状与比转数有关。

作用在半开式叶轮上的轴向力也与比转数有关,可以近似地用下列经验公式计算:F1=2πr1d1kHiγ式中k—轴向力系数;d1—圆心在叶片进口边上,并与叶轮轮廓相切的圆的直径(米);它的圆心处的半径就是r1(米)。

除了由于压力不对称所引起轴向力以外,液体的反冲力也能产生轴向力。

液体进入叶轮后运动方向由轴向变为径向,就给予叶轮一个反冲力,其方向与轴压力不对称所引起的轴向力相反。

在起动时,由于泵内正常压力还没有建立,所以反冲力的作用比较明显。

如:起动时深井泵转子上串,多级泵转子后串,都是这个原因,但是正常运转中,这个力是比较小的,可以忽略不计的。

除了由于叶轮外部压力分布不对称相起轴向力外,叶轮内部压力不对称也级引起轴向力。

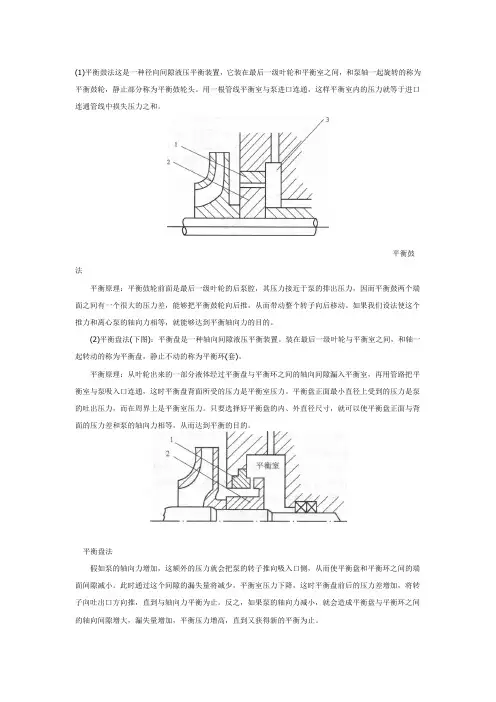

(1)平衡鼓法这是一种径向间隙液压平衡装置,它装在最后一级叶轮和平衡室之间,和泵轴一起旋转的称为平衡鼓轮,静止部分称为平衡鼓轮头。

用一根管线平衡室与泵进口连通,这样平衡室内的压力就等于进口连通管线中损失压力之和。

平衡鼓法平衡原理:平衡鼓轮前面是最后一级叶轮的后泵腔,其压力接近于泵的排出压力,因而平衡鼓两个端面之间有一个很大的压力差,能够把平衡鼓轮向后推,从而带动整个转子向后移动。

如果我们设法使这个推力和离心泵的轴向力相等,就能够达到平衡轴向力的目的。

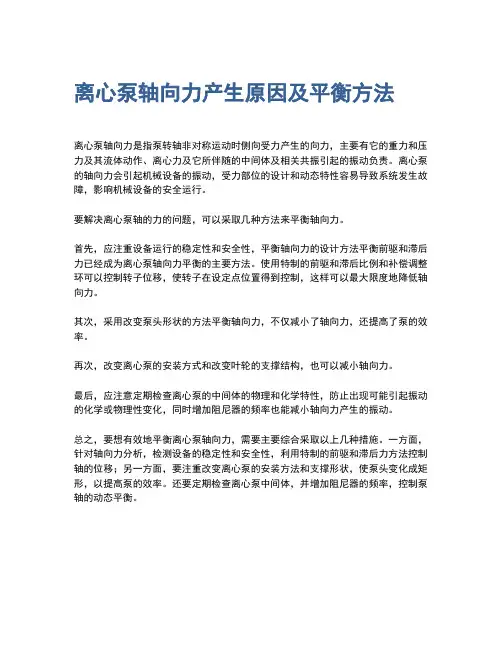

(2)平衡盘法(下图):平衡盘是一种轴向间隙液压平衡装置。

装在最后一级叶轮与平衡室之间,和轴一起转动的称为平衡盘,静止不动的称为平衡环(套)。

平衡原理:从叶轮出来的一部分液体经过平衡盘与平衡环之间的轴向间隙漏入平衡室,再用管路把平衡室与泵吸入口连通,这时平衡盘背面所受的压力是平衡室压力。

平衡盘正面最小直径上受到的压力是泵的吐出压力,而在周界上是平衡室压力。

只要选择好平衡盘的内、外直径尺寸,就可以使平衡盘正面与背面的压力差和泵的轴向力相等,从而达到平衡的目的。

平衡盘法假如泵的轴向力增加,这额外的压力就会把泵的转子推向吸入口侧,从而使平衡盘和平衡环之间的端面间隙减小。

此时通过这个间隙的漏失量将减少,平衡室压力下降,这时平衡盘前后的压力差增加,将转子向吐出口方向推,直到与轴向力平衡为止。

反之,如果泵的轴向力减小,就会造成平衡盘与平衡环之间的轴向间隙增大,漏失量增加,平衡压力增高,直到又获得新的平衡为止。

(3)平衡盘与平衡鼓组合法(下图):平衡盘与平衡鼓组合实际上是一种径向、轴向液压平衡装置。

高压多级离心泵普遍采用此法,平衡效果好,组合法的平衡原理与上述两法相同。

平衡盘与平衡鼓组合法(4)叶轮对称布置平衡法:在多级水平中开式离心泵中通常采用叶轮对称布置平衡法来平衡轴向力,使成组叶轮的吸人口方向正好相反,从而起到平衡轴向力的作用。

在泵上也要安装止推轴承。

离心泵轴向力产生原因及平衡方法

离心泵轴向力是指泵转轴非对称运动时侧向受力产生的向力,主要有它的重力和压力及其流体动作、离心力及它所伴随的中间体及相关共振引起的振动负责。

离心泵的轴向力会引起机械设备的振动,受力部位的设计和动态特性容易导致系统发生故障,影响机械设备的安全运行。

要解决离心泵轴的力的问题,可以采取几种方法来平衡轴向力。

首先,应注重设备运行的稳定性和安全性,平衡轴向力的设计方法平衡前驱和滞后力已经成为离心泵轴向力平衡的主要方法。

使用特制的前驱和滞后比例和补偿调整环可以控制转子位移,使转子在设定点位置得到控制,这样可以最大限度地降低轴向力。

其次,采用改变泵头形状的方法平衡轴向力,不仅减小了轴向力,还提高了泵的效率。

再次,改变离心泵的安装方式和改变叶轮的支撑结构,也可以减小轴向力。

最后,应注意定期检查离心泵的中间体的物理和化学特性,防止出现可能引起振动的化学或物理性变化,同时增加阻尼器的频率也能减小轴向力产生的振动。

总之,要想有效地平衡离心泵轴向力,需要主要综合采取以上几种措施。

一方面,针对轴向力分析,检测设备的稳定性和安全性,利用特制的前驱和滞后力方法控制轴的位移;另一方面,要注重改变离心泵的安装方法和支撑形状,使泵头变化成矩形,以提高泵的效率。

还要定期检查离心泵中间体,并增加阻尼器的频率,控制泵轴的动态平衡。

离心泵轴向力分析和平衡方法探讨曹昆朋摘要:在离心泵工作的过程中,转子会受到一个轴向推力,其和轴心线相互平行。

如果该力得不到有效的控制,在其作用下转子可能会出现一种轴向窜动的情况,这时就会引发转动部件以及固定部件之间直接接触,当这种情况发生就会引发泵零部件非正常运行。

对离心泵的轴向力产生和平衡方法作了详细的叙述,希望可以起到一定的作用。

关键词:离心泵;轴向力分析;平衡方法前言:高速离心泵的轴向力平衡方法有平衡孔、平衡管、背叶片、平衡鼓及平衡盘等方式。

背叶片通过降低叶轮盘侧流体压力,从而来减少叶轮盘侧的方向指向进口的轴向力,但会增加轴功,致使效率降低,不是高速泵轴向力平衡的首选方法。

叶轮对称分布是多级高速泵较有效的轴向力平衡方法,但结构较复杂,因此也不是理想的轴向力平衡方法。

在本文中对平衡方法进行了相关的探讨。

1.离心泵工作原理及基本性能1.1工作原理离心泵起到主要作用的是叶轮,液体能量主要是依靠叶轮旋转来获得的,其减速液体动能在蜗壳中被收集起来,将液体所具有的动能转变成压力能,而起到压送液体的作用。

当离心泵内充满液体的情况下,叶轮旋转产生离心力,在离心力作用下叶道内部的液体借助于叶片的作用甩向外围流进泵壳,通过排出管排出;另外液体还会受到离心力的作用从中心高速向四周流动,于是叶轮的中心部位压力降低,形成真空状态,且低于大气压力;因此,液体在这个压力差的作用下,由吸液池进入泵内,使离心泵能连续不断地进而进行一系列液体的吸入和流出。

1.2离心泵基本性能(1)离心泵的特点是具有大流量,而且相对稳定,但是需要注意的是可能会随着扬程发生变化。

(2)扬程在这一原理中的主要作用就是决定了离心泵当中的叶轮外径,以及叶轮自身的转速大小。

(3)扬程不仅仅与叶轮的外径与转速有关系,还与轴功率与流量之间存在一种对应关系。

(4)离心泵的吸入高度通常比较小,在实际操作当中可能会出现汽蚀现象。

(5)具有很高的转速,而且如果相对流量比较低,那么就会降低效率,如果相对流量比较高,效率也就会提高。

泵轴的轴向力平衡一、引言泵轴是泵的重要组成部分,负责将电机的动力传递给泵的叶轮,使其转动。

在泵的运行过程中,泵轴所受的轴向力是一个重要的问题,它会影响泵的稳定性、工作效率和使用寿命。

本文将就泵轴的轴向力平衡进行探究。

二、泵轴的轴向力产生原因泵轴的轴向力产生主要有以下几个原因: 1. 叶轮不平衡:泵运行时,叶轮可能存在不平衡情况,导致泵轴承受轴向力。

2. 泵的进口和出口压力差:泵的进口和出口之间存在压力差,这会产生轴向力。

3. 流体介质的温度变化:流体介质的温度变化会引起泵轴的轴向热膨胀,从而产生轴向力。

4. 泵轴和轴承的磨损:泵轴和轴承的磨损也会导致轴向力的产生。

三、泵轴的轴向力平衡方法为了保证泵的稳定运行和延长泵的使用寿命,需要对泵轴的轴向力进行平衡处理。

以下是几种常见的泵轴的轴向力平衡方法:1. 叶轮调平通过对叶轮进行精确的动平衡处理,可以减小轴向力的产生。

叶轮调平可以采用动平衡机进行操作。

2. 轴向力调节装置安装轴向力调节装置,可以通过调节装置对轴向力进行控制和平衡。

常见的轴向力调节装置有液力轴向力平衡装置、弹簧轴向力平衡装置等。

3. 使用自平衡泵自平衡泵是一种能够自动平衡轴向力的泵型。

其设计采用了特殊的结构和工作原理,能够减小或抵消泵轴的轴向力。

四、泵轴的轴向力平衡设计思路在泵轴的轴向力平衡设计过程中,需要考虑以下几个因素:1. 泵的工作条件根据泵的工作条件,包括流量、扬程、介质温度等参数,确定泵轴的轴向力大小和平衡要求。

2. 泵轴和轴承的选择选择合适的泵轴和轴承,能够减小泵轴的轴向力。

需要考虑材料的强度、刚度以及耐磨性等因素。

3. 叶轮的调平对泵的叶轮进行精确的动平衡处理,能够减小泵轴的轴向力。

调平时需要考虑叶轮的结构和几何参数。

4. 轴向力调节装置的设计根据泵轴的轴向力大小和平衡要求,设计合适的轴向力调节装置,对轴向力进行控制和平衡。

五、结论泵轴的轴向力平衡是确保泵运行稳定和延长泵使用寿命的重要因素。

单级离心水泵轴向力该如何均衡

单级离心水泵包含泵体,泵盖,带输出轴的电机,在泵体内装设的泵轴、轴承座、叶轮、机封与机封压盖。

而单级离心水泵在运作的流程中,介质从叶轮中间吸入,而延与其大概垂直的方向在离心力的用处下甩出,在与轴同向的介质引入的时候会发生一个轴向力。

单级离心水泵轴向力的均衡办法有:

一、在小型单级离心水泵中使用推力滚动轴承来平轴向力。

二、使用均衡孔法:在叶轮的后盖板上开有,从叶轮出口流出的介质,经过后盖板上的均衡孔流的吸入口,使用处在叶轮吸入面上的压头与用处在后的压头基本相等。

为了解除由于加工误差引起的轴向力,可在泵上装配止推轴承。

三、均衡管法:这种办法是将高压侧密封环泄露出的介质,经过一根外接管路返回泵的吸人口,这根管路称为均衡管,工作原理与均衡孔法基本相同。

四、使用双吸叶轮:使用双吸叶轮时,作在叶轮盖板两侧压头p排相同,用处在叶轮两侧吸人面上压p吸相同,基本上解除了轴向力。

另外,可在泵上装配止拍承来克服由于加工误差而引起的轴向力。

单级离心水泵轴向力的大小对泵的平稳运作有直接关系,其决定推力缝隙的大小,往往轴向力的均衡处在一种动态的均衡中,需要有均衡鼓及均衡盘承受轴向力使其在合理的窜动量间平稳运作。

因而调控、定位均衡盘缝隙的大小就成了泵运作的一个关键原因。

离心泵轴向力的平衡方法总结离心泵轴向力的平衡方法总结如果不设法消除或平衡作用在叶轮上(传到轴上)的轴向力,此轴向力将拉动转子轴向串动,与固定零件接触,将造成泵零件的损坏以致不能工作。

一般常用以下7大方法来平衡泵的轴向力。

一、推力轴承对于轴向力不大的小型泵,采用推力轴承承受轴向力,通常是简单而经济的方法。

即使采用其他平衡装置,考虑到总有一定的残余轴向力,有时也装设推力轴承。

二、平衡孔或平衡管如图1所示,在叶轮后盖板上附设密封环,密封环所在直径一般与前密封环相等,同时在后盖板下部开孔,或设专用连通管与吸入侧连通。

由于液体流经密封环间隙的阻力损失,使密封下部的液体的压力下降,从而减小作用在后盖板上的轴向力。

减小轴向力的程度取决于孔的数量和孔径的大小。

在这种情况下,仍有10~15%的不平衡轴向力。

要完全平衡轴向力必须进一步增大密封环所在直径,需要指出的是密封环和平衡孔是相辅相成的,只设密封环无平衡孔不能平衡轴向力;只设平衡孔不设密封环,其结果是泄漏量很大,平衡轴向力的程度甚微。

图1平衡孔示意图(具体见2楼)采用这种平衡方法可以减小轴封的压力,其缺点是容积损失增加(平衡孔的泄漏量一般为设计流量的2~5%)。

另外,经平衡孔的泄漏流与进入叶轮的主液流相冲击,破坏了正常的流动状态,会使泵的抗汽蚀性能下降。

为此,有的泵体上开孔,通过管线与吸入管连通,但结构变得复杂。

采用上述平衡方法,轴向力是不能达到完全平衡的,剩余轴向力需由泵的轴承来承受。

用平衡孔平衡轴向力的结构使用较广,不仅单级离心泵上使用,而且多级离心泵上也使用。

但由于轴向力不能完全平衡,仍需设置止推轴承,且由于多设置了一个口环,因而泵的轴向尺寸要增加,因此仅用于扬程不高,尺寸不大的泵上。

三、双吸叶轮单级泵采用双吸式叶轮后,因为叶轮是对称的,所以叶轮两边的轴向力互相抵消。

但实际上,由于叶轮两边密封间隙的差异,或者叶轮相对于蜗室中心位置的不对中,还是存在一个不大的剩余轴向力,此轴向力需由轴承来承受。

泵的轴向力产生及解决方法黄洋泵的轴向力尤其是多级离心式泵的轴向力不平衡在日常生产中常常遇到,较好的了解泵的轴向力的产生对于生产中有效缓解轴向力,延长设备使用寿命,从而提高设备的经济运行能力十分有必要。

产生轴向力的定义:离心泵在运转时,在其转子上产生一个很大的作用力,由于此作用力的方向与离心泵转轴的轴心线相平行,故称为轴向力。

离心泵产生的轴向力有以下几方面的原因:(1)水泵叶轮的前后盖板上液体压力作用的面积大小不相等,前后泵腔中液体压强的分布也不对称。

因此,作用于叶轮前盖板上的液体压力和作用于吸入口的压力在轴向上不能与作用在后盖板上的液体压力相平衡,从而造成一个轴向的力,这个力是轴向力的主要组成部分。

(2)液体从叶轮吸入口流入又从叶轮出口流出,其速度大小和方向均不相同,液体动量的轴向分量发生了变化。

因此,根据动量定理,在轴向方向作用了一个冲力,或称动反力,此力指向叶轮后面。

(3)轴台、轴端等结构因素引起的轴向力,其方向视具体情况而定。

(4)转子重量引起的轴向力,与转子的布置方式有关。

(5)影响轴向力的其它因素。

简单的对轴向力定义可以这样:转子沿着轴方向受到的合力。

轴向力的分力有:1、叶轮进出口流体的压力差差生的轴向力;2、转子对流体做功而受到流体的反作用力的轴向分力;3、转子安装后重心与几何中心的偏差产生的轴向分力;4、轴承以及电机不平衡传递至转子的轴向力;轴向力平衡方法在大多数情况下,泵内的轴向力值是比较大的。

因此,必须设法平衡或消除作用在叶轮上的轴向力,否则,它将使转子串动甚至与固定零件接触,造成零部件损坏。

平衡轴向力的方法有:(1)用止推轴承平衡离心泵轴向力。

如果止推轴承能可靠的承受轴向推力,这将是最有效的解决方法。

但由于轴向力通常较大,用止推轴承来平衡轴向力就会使泵的结构非常复杂。

所以,最好用水力方法来平衡轴向力。

但是这样就只有在降低离心泵效率的情况下才能做到这一点。

(2)用背(副)叶片方法平衡轴向力。

离心泵轴向力平衡方法全解 1 / 4

离心泵轴向力平衡方法汇总

如果不设法消除或平衡作用在叶轮上(传到轴上)的轴向力,此轴向力将拉动转子轴向串动,与固定零件接触,将造成泵零件的损坏以致不能工作。

一般常

用以下7种方法来平衡泵的轴向力。

1. 推力轴承

对于轴向力不大的小型泵,采用推力轴承承受轴向力,通常是简单而经济的方法。

即使采用其他平衡装置,考虑到总有一定的残余轴向力,有时也装设推力轴承。

2. 平衡孔或平衡管

在叶轮后盖板上附设密封环,密封环所在直径一般与前密封

环相等,同时在后盖板下部开孔,或设专用连通管与吸入侧连通。

由于液体流经密封环间隙的阻力损失,使密封下部的液体的压力下降,从而减小作用在后盖板上的轴向力。

减小轴向力的程度取决于孔的数量和孔径的大小。

在这种

情况下,仍有10~15%的不平衡轴向力。

要完全平衡轴向力必须

进一步增大密封环所在直径,需要指出的是密封环和平衡孔是相辅相成的,只设密封环无平衡孔不能平衡轴向力;只设平衡孔不设密封环,其结果是泄漏量很大,平衡轴向力的程度甚微。

采用这种平衡方法可以减小轴封的压力,其缺点是容积损失增加(平衡孔的泄漏量一般为设计流量的2~5%)。

另外,经平衡孔的泄漏流与进入叶轮的主液流相冲击,破坏了正常的流动状态,会使泵的抗汽蚀性能下降。

为此,有的泵体上开孔,通过管线与吸入管连通,但结构变得复杂。

采用上述平衡方法,轴向力是不能达到完全平衡的,剩余轴向力需由泵的轴承来承受。

用平衡孔平衡轴向力的结构使用较广,不仅单级离心泵上使用,而且多级离心泵上也使用。

1-1推力轴承 1-1平稳孔

2-2平衡管。

单级离心泵平衡轴向力的方法1. 什么是轴向力?首先,我们得搞清楚什么是轴向力。

简单来说,轴向力就是泵在运转过程中,沿着轴线方向的力量。

想象一下,一个离心泵就像是一个正在高速旋转的旋转木马,木马上那根长长的杆子就是泵轴。

这个杆子不仅要支撑整个木马的重量,还要承受木马旋转时产生的各种力量。

轴向力就是那种沿着这个杆子方向推拉的力量。

如果不处理好这些力量,泵可能就会像是掉链子的自行车一样,跑不远了。

2. 为什么要平衡轴向力?有句话说得好,“万事开头难”。

离心泵在工作时,这个轴向力如果不平衡,就像车轮上跑了个坑,结果整个泵的运行就会变得摇摇晃晃,甚至出现问题。

轴向力平衡不佳,不但会造成轴承磨损加速,还可能引发泵的振动,影响泵的寿命。

这就像一个不听话的孩子,老是捣乱,最终谁都得受累。

平衡轴向力的目的是为了让泵能够平稳运行,减少磨损,延长使用寿命,让它像个乖乖的小学生一样,听话又持久。

3. 如何平衡轴向力?3.1 调整叶轮位置首先,最直接的方法就是调整叶轮的位置。

咱们可以把它理解成调节一个人站的位置,让他站得更稳。

叶轮的位置调整可以改变流体的流动方向和速度,从而减少轴向力。

操作的时候就像在调音一样,需要一点点地调整,直到找到那个最佳的平衡点。

千万别一上来就大刀阔斧,慢慢来,才能避免“调成了四不像”。

3.2 采用平衡装置另一种方法是使用平衡装置,比如平衡盘。

这个装置的工作原理就像是给离心泵加了一对“平衡鞋”,帮助它在运行时保持稳定。

这些平衡装置可以在泵的设计阶段就加上,也可以在使用中后期进行安装。

就像我们给车子换轮胎一样,平衡装置能够有效地分散轴向力,使泵能够平稳运转。

别小看这一步,有了平衡装置,离心泵就像换了新鞋一样,轻松自如。

3.3 定期维护检查最后,定期维护检查也是至关重要的。

这就像给咱们的爱车定期保养一样,及时发现问题并解决,能够避免很多不必要的麻烦。

通过检查泵的运行状况、轴承的磨损情况,甚至叶轮的损坏程度,都可以及时调整和处理。

漫谈离心泵轴向推力及其平衡来源: 泵沙龙前言关醒凡老师《现代泵理论与设计手册》中指出:泵在运转中,转子上作用着轴向力,该力将拉动转子轴向移动。

因此,必须设法消除或平衡此轴向力,方能使泵正常工作。

泵转子上作用的轴向力,由下列各分力组成:1)叶轮前、后盖板不对称产生的轴向力,此力指向叶轮吸入口方向;2)轴台、轴端等结构因素引起的轴向力,其方向视具体情况而定;3)转子重量引起的轴向力(如立式泵),与转子的布置方式有关;4)影响轴向力的其它因素;5)动反力,此力指向叶轮后面。

本文主要内容来自于KSB网站,看看欧洲人是如何理解轴向推力的。

轴向推力的构成轴向推力是作用在泵转子上的所有轴向力(F)的合力,参见图1。

图1:单级离心泵的轴向推力对于单级离心泵,作用在转子上的轴向推力包括:1)叶轮轴向力(F1):是吐出侧叶轮盖板(F d)和吸入侧叶轮盖板(F s)上的轴向压力之差,即F1 = F d-F s2)动量(F J):是一种持续作用于特定空间中流体的力(可参见流体力学中的动量守恒原理),其计算如下:F J= ρ·Q·ΔV ax式中,ρ为泵送介质的密度Q为泵送流量ΔV ax为叶轮进口和出口处绝对速度轴向分量之间的差值3)在轴封处轴的横截面Ass上由轴封上游和下游的静压产生的合成压力,即F Wd = A Wd·Δp Wd4)特殊的轴向力,例如,在泵启动过程中,叶轮和壳体之间的间隙(侧隙)中的涡流条件发生变化时产生的轴向力。

5)其它的轴向力,例如非卧式离心泵上的转子重量(F W)或电动机中的磁拉力(F mech)等。

对于非水力平衡的闭式叶轮的轴向推力构成(如图2叶轮轴向推力的计算):式中,α为轴向推力系数(基于经验)ρ为泵送介质密度g为引力常数(重力加速度)H为扬程D2m为平均叶轮直径,轴向推力系数基本上取决于比转速(n s,泵沙龙注:此处为欧盟所用的比转速)。

对于径向和混流叶轮,以下计算公式适用于6 rpm < n s < 130 rpm的范围:α=0.5 ×(D sp/D2m)3+ 0.09 ≈ 0.1 ~ 0.3式中,D sp为吸入侧叶轮盖板处受控间隙的直径。

泵轴向力的平衡方法一、推力轴承对轴向力不大的小型泵,我们常采用推力球轴承来平衡轴向力,这里特别要提醒的是,安装向心推力轴承有方向要求,如果装反,不但不起平衡轴向力的作用,而且使轴失去定位而使转子窜动,轻则烧毁电机,重则酿成重大事故,绝对不能掉以轻心。

二、平衡孔这种结构就是在叶轮后盖板靠近轮义处轴对称地开几个小孔,使后盖板处得高压液体返到叶轮进口处,从而降低叶轮后盖处的压力,达到平衡轴向力的作用。

这种结构要求叶轮后盖板处有密封环,就是说对后盖板处无密封环结构的泵不宜采用,因为这时泵的泄露量较大,扬程损失严重。

这种结构平衡能力与平衡孔的数量和大小有关。

因为我们无法精确计算,所以这种方法也不能完全平衡轴向力,仍有10%20%的轴向力无法平衡。

平衡孔的总截面积为口环间隙环形截面积的3~6倍。

三、双吸叶轮双吸叶轮因为是对称结构,所以能平衡轴向力。

四、背叶片背叶片就是在叶轮后盖板(外侧)上有类似于叶片样的筋(有的像叶片一样弯曲,有的是直立的),它就像另一个叶轮一样抽送叶轮后面的液体,使后盖板处得液体压力降低,从而达到平衡轴向力的目的。

这种方法平衡的能力与叶轮和泵盖的间隙及背叶片的高度以及背叶片的长度等有关系,叶轮和泵盖的间隙越大,平衡效果越差,间隙越小,平衡效果越好。

但设计间隙太小,因加工、装配等的误差,就有可能使叶轮与泵盖产生摩擦或碰撞,影响运行,一般设计时给定的值为间隙0.5~3mm,大泵取大值。

五、对称布置叶轮多级泵因为叶轮级数多,所以轴向力更大,有时设计时采用对称布置叶轮的方法使它们产生的轴向力相互抵消,从而达到平和轴向力的目的。

实际上双吸叶轮就是特殊的对称布置叶轮。

六、平衡鼓和平衡盘平衡鼓和平衡盘都是多级泵中用来平衡轴向力的装置,装在末级叶轮后面。

也有将两者一起安装的。

离心泵叶轮轴向力自动平衡新方法摘要:离心泵的作用是抽吸输送液体,原动机可提供机械能,而离心泵能够将机械能转变为液体动能以及压力能,为液体提供一定的压力,使得液体在流动过程中能够克服阻力。

在离心泵运行过程中可产生轴向推力,可对离心泵产生较大冲击,使得离心泵振幅增加,要求采用适宜的平衡方式进行调节。

对此,本文首先对轴向推动力的产生原因进行介绍,然后对离心泵叶轮轴向力自动平衡方法进行探究。

关键词:离心泵;叶轮;轴向力;平衡在流体机械中,离心泵的应用比较常见,在离心泵运行过程中,叶轮会形成轴向力,与离心泵转轴的轴心保持平行,可对离心泵运行稳定性以及使用年限造成不良影响。

另外,如果轴向力比较大,还会导致轴承被烧毁,密封性能受到严重破坏,因此,需对离心泵轴向力进行有效控制,保证离心泵处于稳定运行状态。

一、轴向推力的产生(一)作用在叶轮前、后盘上的压力不平衡。

单机叶轮轴向力作用形式如图1所示,在叶轮入口位置,压强比较低,为低压P1,而出口位置压强比较高,为高压P2,在离心泵运行中,叶轮持续旋转,并流出高压水,部分高压水通过间隙回流至叶轮前后盘外侧。

在叶轮半径R2至缝隙R1之间,前后轮盘压强分布为对称分布形式,并且可相互抵消,而在缝隙R1与轮毂半径Rg之间,叶轮左侧为入口低压,而右侧为出口高压,因此,在叶轮两侧压强并不平衡,此时即可产生轴向推力。

图1 单级叶轮轴向推力(二)叶轮内水流动量发生变化。

当水在叶轮内流动时,速度方向可沿轴向逐渐转变为径向,随着速度不断发生变化,动量也会随之变化,进而对叶轮产生较大冲击力。

通常情况下,这一冲击力比较小,如果与叶轮前后轮盘所受到的压力处于不平衡状态,则会产生轴向力。

(三)大小口环磨损严重。

随着离心泵使用年限的不断增加,大小扣环磨损越来越严重,泄漏量持续增加,与此同时,叶轮前后轮盘压强分布也随之调整,导致轴向力增加。

通常情况下,这一轴向力比较小,但是,如果离心泵处于非正常运行状态,则轴向力比较大[1]。

离心泵叶轮轴向力自动平衡新方法摘要:离心泵结构简单、适用范围广、维修方便,其是泵产品系列的主力军。

本文详细论述了离心泵叶轮轴向力自动平衡的新方法。

关键词:离心泵;叶轮;轴向力;自动平衡在泵类机械中,轴向力是泵设计、运行中必须考虑的重要因素。

另外,在泵的运行中若存在较大的轴向力,将使泵在工作时存在事故隐患,引发安全事故,从而影响生产,导致巨大的经济损失。

所以,开展对离心泵轴向力自动平衡的研究不仅极其必要,而且具有重大的现实意义。

1离心泵叶轮概述离心泵叶轮一般由叶片、前盖板、后盖板和轮毂等四部分组成。

根据干版的庆幸,可分为闭式叶轮、半开式叶轮和开式叶轮等三种结构。

①闭式叶轮是指叶轮流道相对封闭,在前盖板、后盖板与叶片形成封闭的流道。

它适于输送养成高、清洁的液体场合。

闭式叶轮又有单吸式叶轮和双吸式叶轮两种结构。

②半开式叶轮是指叶轮流道半封闭,与闭式叶轮相比没有前盖板,适用于输送含有固体颗粒或杂质的液体。

③无前、后盖板的叶轮称为开式叶轮,适用于输送浆状或纤维状的介质。

2斜流式叶轮轴向力平衡原理当轴向力从叶轮后盖板指向前盖板时,叶轮在此轴向力作用下沿泵轴向进口方向移动,直至端面密封静环的位置,此时端面密封如同机械密封作用,叶轮前盖板处的液体压力达到最高,斜流式叶轮上将产生反向轴向力而推开叶轮,使叶轮进口的密封端面出现间隙,叶轮前盖板处的高压液体通过间隙向叶轮进口流动,其液体压力随之降低,叶轮上的轴向力自动平衡。

上述过程是一个动态的平衡过程,通常只要叶轮进口的端面密封存在间隙,叶轮前盖板处的液体压力就会明显降低,使叶轮自动到达平衡位置,而不必担心叶轮会过量向后移动。

叶轮轴向力自动平衡的关键在于叶轮进口的端面密封处于类似机械密封的工作状态时,叶轮的轴向力方向能否从叶轮前盖板指向后盖板。

3斜流式离心泵叶轮上的轴向力分析3.1端面密封处于密封状态时的叶轮轴向力当叶轮进口的密封端面紧密接触而处于密封状态时,叶轮前后的各种轴向力分布如图1所示。

离心泵轴向力的平衡方法总结

如果不设法消除或平衡作用在叶轮上(传到轴上)的轴向力,此轴向力将拉动转子轴向串动,与固定零件接触,将造成泵零件的损坏以致不能工作。

一般常用以下7大方法来平衡泵的轴向力。

一、推力轴承

对于轴向力不大的小型泵,采用推力轴承承受轴向力,通常是简单而经济的方法。

即使采用其他平衡装置,考虑到总有一定的残余轴向力,有时也装设推力轴承。

二、平衡孔或平衡管

如图1所示,在叶轮后盖板上附设密封环,密封环所在直径一般与前密封环相等,同时在后盖板下部开孔,或设专用连通管与吸入侧连通。

由于液体流经密封环间隙的阻力损失,使密封下部的液体的压力下降,从而减小作用在后盖板上的轴向力。

减小轴向力的程度取决于孔的数量和孔径的大小。

在这种情况下,仍有10~15%的不平衡轴向力。

要完全平衡轴向力必须进一步增大密封环所在直径,需要指出的是密封环和平衡孔是相辅相成的,只设密封环无平衡孔不能平衡轴向力;只设平衡孔不设密封环,其结果是泄漏量很大,平衡轴向力的程度甚微。

图1平衡孔示意图(具体见2楼)

采用这种平衡方法可以减小轴封的压力,其缺点是容积损失增加(平衡孔的泄漏量一般为设计流量的2~5%)。

另外,经平衡孔的泄漏流与进入叶轮的主液流相冲击,破坏了正常的流动状态,会使泵的抗汽蚀性能下降。

为此,有的泵体上开孔,通过管线与吸入管连通,但结构变得复杂。

采用上述平衡方法,轴向力是不能达到完全平衡的,剩余轴向力需由泵的轴承来承受。

用平衡孔平衡轴向力的结构使用较广,不仅单级离心泵上使用,而且多级离心泵上也使用。

但由于轴向力不能完全平衡,仍需设置止推轴承,且由于多设置了一个口环,因而泵的轴向尺寸要增加,因此仅用于扬程不高,尺寸不大的泵上。

三、双吸叶轮

单级泵采用双吸式叶轮后,因为叶轮是对称的,所以叶轮两边的轴向力互相抵消。

但实际上,由于叶轮两边密封间隙的差异,或者叶轮相对于蜗室中心位置的不对中,还是存在一个不大的剩余轴向力,此轴向力需由轴承来承受。

四、背叶片。