苏州文物古迹保护案例分析 七里山塘优秀课件

- 格式:ppt

- 大小:7.61 MB

- 文档页数:19

制图教室丨从“保护”的角度出发,让山塘街焕然一新hello各位亲爱的小伙伴,一周一会的制图教室如约而至。

本期我们邀请到了陈同学跟大家分享她的课程设计,相信很多同学都会遇到类似的题目,一定能给大家一些灵感和启发~那么,下面就有请我们陈同学来为大家带来她的设计~项目背景当时学校给这个项目定的课题总称为“bridge building”,很多同学似乎都会被“bridge”这个单词所困住。

因此大部分同学采用的设计方式都是拆除河对岸两端的旧建筑,然后新建自己的可以横跨山塘河面的建筑。

而我采用了装置建筑的想法,在尽可能保留原有建筑的基础上结合景观和城市设计完成此次方案。

设计前期该方案的设计场地位于苏州山塘街,极具江南水乡特色。

我和同学初次去现场进行场地调研的时候,因为走错路,我们不小心拐进了居民区,然而正是这一次的“走错路”,让我看见了以往从没见过的山塘街景象。

我看见了坐在门口晒太阳的老人,着急去接小孩放学的叔叔,牵着狗放松的和朋友交谈的阿姨。

我当时就有了一个很强烈的想法,如果山塘街有一个专门的区域可以让游客更好地感受到苏州本地居民的生活该是是一件多棒的事。

作为游客,我们经常会抱怨一些景区被过度开发丧失了它本来应该有的生活气息。

然而仔细探究山塘街这个场地你会发现,在商业街的背后是充满烟火气息的居民生活区。

山塘街是一个完美地平衡了旅游商业和本地居民生活的历史文化保护案例。

所以在设计初期,我的出发点就和所有同学不一样。

在和老师商量之后,我做了一个决定,尽可能不拆毁任何一栋建筑,然后思考怎么在保留现有居民生活氛围的情况下加入可以让游客参观游览的区域。

设计构思装置组件构成1、引入伞状装置建筑我的设计从“保护”山塘街的角度出发,引入了雨伞的形体概念。

苏州多雨,雨伞的上部反转一下也可以作为一个集雨器装置。

这个雨伞形态的装置就成为了整体设计的基础元素构件。

从下图这张手绘的模型分析图我们可以看出,不同排列组合方式地伞状装置可以形成一系列多样化的空间。

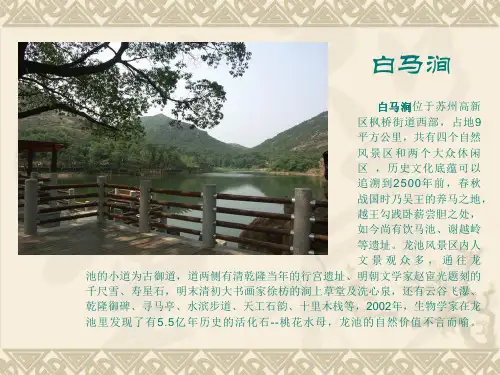

山塘街景点介绍山塘街,又称“七里山塘” ,山塘历史文化街区位于苏州古城两北角闾门外,东起渡僧桥,西至虎丘山。

山塘街是唐代诗人白居易的任职地,也是明朝吴一鹏的故乡。

山塘街被评为“中国历史文化名街”,作为大运河苏州段遗产点,入选世界文化遗产名录。

首批“中国历史文化街区” ,是苏州城市文化旅游的特色名片,是国家AAAA级旅游景区。

清时期的山塘街是姑苏城内最繁华的地段,东连“红尘中一二等富贵风流之地”的阊门,西接“吴中第一名胜”的虎丘,被誉为“姑苏第一名街”。

渡僧桥在苏州阊门外古运河上。

相传三国东吴时本无桥,人们靠摆渡来往。

当时有一和尚募钱修建了此桥,故称渡僧桥。

山塘街位于江苏省苏州市姑苏区。

又称“七里山塘”,是京杭运河进入苏州的门户地区,中国历史文化名街,素有“姑苏第一名街”“神州第一古街” 的美誉。

山塘街因河而生、因河而兴,南起渡僧桥,北至虎丘,东临上海,南接浙江,西临无锡,长3600 米,约为七里,所以称为七里山塘。

一、历史沿革山塘街因山塘河而命名[6]。

唐宝历元年(825),诗人白居易任苏州刺史,对苏州城外西北河道进行疏浚,利用自然河浜开挖成直河(由阊门外护城河直达虎丘山麓),称山塘河,便于行舟。

又把挖出泥土填堆成长堤,长堤宽阔成路,也直通虎丘,当时虎丘称武丘,山上有武丘寺,故诗人笔下直称为武丘寺路,后人称“白公堤”,堤长七华里,又称七里山塘。

因介于阊门闹市与名胜虎丘之间,逐渐成为繁华的旅游商业街。

20世纪50年代,改为弹石路。

1956年,自渡僧桥至山塘桥段拓宽,改为沥青路面。

1981年,山塘桥至白姆桥段砌花岗条石路面。

1985年自普济桥至西山庙桥段砌石驳岸,铺小方石路面。

1992年,虎丘以西210米段进行改造,形成明清风格的商业街。

1996-1997年,自白姆桥至普济桥段,改建为六角道板路面。

现主要路面全为条形石板铺就,门牌总数为948号。

2002年6月18日启动保护性修复以来,严格遵循“保护风貌、修旧如旧、延年益寿、有机更新”和“分级分类保护”的原则,先后完成了整体风貌保护工作、重要节点修复工作、基础设施建设工作、文化内涵挖掘工作,得到了各级领导、专家和市民群众的一致好评,被誉为“老苏州的缩影、吴文化的窗口、天堂里的街市”。

最新的江苏七里山塘导游词范文明清民居竖为路,横为进,进与进之间往往有天井使每进都保持一定的距离。

天井是中国民居中的重要组成部分。

天井的表层功能是通风、采光、排水。

其深层功能则是精神上的要求。

天井把人们的视线观念引至苍天,天、地、人三者在视线和思维上成一直线,从而产生天人共在的感觉。

在中国,南方和北方都有天井。

但是我们现在所看到的道路两旁的小天井却是苏州特有的。

她叫蟹眼天井。

小巧玲珑而别开生面。

你们看,在咫尺隙地上种着几丛青篁,形成一个小小的天井,阳光从上面漏下来,照得簇簇竹叶生气勃勃,如同一幅充满生趣的小品画。

蟹眼天井体现了苏州人的生活情趣和巧思妙想,就像一张报纸的版面,大块文章中嵌入一方小小的图案,使本来显得沉闷的版面有了生气,有了灵气。

____升官发财梯---------在玉涵堂景点内走出天井右转我们上楼,那么我们发现这个楼梯是两边的,左右是有含义的:左升官右发财所谓升官发财梯。

043魁星踢斗图---------在玉涵堂景点内魁星就是文曲星,文曲星是主科举的,而“踢斗”就是踢中北斗星,有“独占鳌头”的意思。

这也是赶考的举子们玩的一种藏字图游戏。

044一门三鼎甲---------在玉涵堂景点内我国的科举制度是从隋朝开始,到清末结束的。

科举考试的前三名称之为三鼎甲,也就是状元、榜眼和探花。

在一千多年的时间里,全国共出了____名状元,而苏州就有____名。

尤其是清代,苏州占全国状元总数的近四分之一。

所以,有人开玩笑说,苏州的土特产之一就是——状元。

苏州不仅状元多,而且父子、兄弟都考中进士的情况也很多。

比如这幅一门三鼎甲图,讲的就是苏州昆山的徐氏三兄弟“三鼎甲”入仕,他们的母亲顾氏是明末清初著名思想家顾炎武的妹妹,丈夫游学在外,她督促____个儿子“课诵恒至夜午不辍,”3兄弟早年即以才学闻名乡里,后来徐氏3兄弟同时考中状元、榜眼和探花,这在整个中国科举考试史中实乃罕见。

045文武升官图---------在玉涵堂景点内这是当年赶考的举子们玩的一种游戏,游戏方法有点象现在的飞行棋。

山塘历史街区保护

“上有天堂,下有苏杭,杭州有西湖,苏州有山塘”。

山塘街位于苏州古城西北部,其范围东起“红尘中一二等富贵风流之地”阊门,西至“吴中第一名胜”虎丘,全长3600米,约七华里,因此被称作“七里山塘”。

山塘历史街区是苏州古迹最多的街区,拥有国家、省、市级文保单位11处,市级控保建筑16处,古牌坊9处,其他古迹40余处。

历史上的山塘街曾是苏州商贸业最为发达的地区之一,由于战乱等原因,山塘街区很多历史人文景观遭到不同程度的破坏。

2002年开始,苏州市实施了山塘保护性修复工程,取得了较明显的阶段性成效,初步展示了“老苏州的缩影,吴文化的窗口”的风貌和神韵。

现今的山塘街汇集了松鹤楼、采芝斋、黄天源、五芳斋、绿阳馄饨店等苏州传统小吃和刺绣、玉雕、石雕、紫檀雕刻、桃花坞木刻年画等苏州传统手工艺精品。

设有商会博物馆、绍兴会馆、古戏台、安泰救火会、江南衣馆、玉涵堂、通贵桥等景点。

山塘街的保护修复和合理利用赢得了中外人士的总体好评,2003年,世界建筑大师贝聿铭先生就对山塘保护性修复工作给予了充分肯定。

第28届世界遗产大会期间,世界遗产中心主任巴达兰先生专程考察了山塘街,对山塘历史街区保护给予了高度评价,并表达了“真想在山塘多呆一些时间”的眷恋之情。

苏州山塘历史街区山塘街位于苏州古城西北部,始建于唐代宝历年间,公元825年白居易奉命到苏州任刺史。

上任不久,他坐了轿子到虎丘去,看到附近的河道淤塞,水路不通,回衙后,立即找来有关官吏商量,决定在虎丘山环山开河筑路,并着手开凿一条山塘河。

它东起阊门渡僧桥附近,西至虎丘望山桥,长约7里,故俗称“七里山塘到虎丘”。

这条河在阊门与运河相接。

在河塘旁筑堤,即山塘街。

山塘河的开凿和山塘街的修建,大大便利了灌溉和交通,这一带成了热闹繁华的市井。

苏州百姓非常感激白居易,他离任后,百姓即把山塘街称之为白公堤,还修建了白公祠,以作纪念。

山塘街路面以石板铺装,北侧有众多小支弄,宽度均在3米以下,部分支弄不足1米。

山塘河南北两侧联系仅依靠新民桥、星桥、万福桥、普济桥、虎阜桥和望山桥,交通不便利。

历史街区古迹众多,有古桥、宅院、牌坊、碑刻等,极具历史文化价值:1、古桥山塘河上有许多古桥梁,据传白公、白姆两桥如夫妇,青山、绿水两桥如姐妹,同善、引善两桥如弟兄,大小普济桥如父子,通贵桥如老儒,星桥如老商,西山庙桥如老僧,斟酌桥如风流才子。

新民桥:跨山塘街河之立交桥,始建于清末民初,1927年和1966年重修。

星桥:单孔石级拱桥,乾隆《府志》:“新桥,一名星桥,明成化二十年重修。

”桥栏刻“同治五年六月里人捐资重建”。

白姆桥:一名白马桥,或泰定桥,单孔石板桥,桥栏刻“重建白姆桥”,“光绪癸卯”,今佚。

桐桥:古名胜安桥,北宋治平元年(1064)里民金守暹同母王氏捐建。

曾为山塘最高之单孔石拱桥。

1964年拆除,其北通十字洋之支流亦随之填塞,现仅存东、西桐桥圩地名。

评弹《玉蜻蜓》有“桐桥得子”精彩片断。

清•顾禄《桐桥倚棹录》,记虎丘山塘事,其详,“是书以桐桥为虎阜最著名之处,故名”。

万福桥:跨街河之立交桥,1998年建。

彩云桥:又名半塘桥。

因地处半塘彩云里而得名,宋《吴郡志》作“綵云桥”。

明《半塘小志》:“天禧四年增起旧址,建石桥,名曰彩云”。

苏州七里山塘苏州·七里山塘“洪武赶散”是明朝洪武年间江南地区发生的一次大规模移民迁徙事件,据说明太祖朱元璋为了抑制江南地区富豪望族的势力,惩治曾激烈抵抗朱元璋部队的“吴王”张士诚旧部,也为了快速恢复经过战乱后人少地多的江淮地区经济,遂将苏州城内数十万百姓遣散至江淮地区。

迁徙的苏州百姓正是从山塘街阊门码头集中登记造册,编队登船,被迫迁徙到江淮流域。

虎墩崔氏始祖元三公,生活在元朝末年(公元1300-1358年),世居苏州阊门石头巷,为山塘豪门大族。

我族虎墩崔氏二世祖大亨,1380年左右随伯父九六公、叔父元季公,渡江北上,至明南直隶(清代江南省)淮扬道泰州府海安县海北凤山一带。

崔氏一支自此入籍虎墩(今东台富安),居西场一带。

重九公为我族虎墩崔氏一世祖。

《红楼梦》第一回称“阊门外有个十里街,街内有个仁清巷”;清代徐扬《姑苏繁华图》重点描绘了自西向东,由乡入城的一村(山前)、一镇(苏州)、一街。

这“十里街”和“一街”都指苏州山塘街。

山塘街,是唐代大诗人白居易在苏州任刺史期间,在吴中主持疏浚塘河堆土修筑的一条长堤,后人称之为“白公堤”。

山塘街呈“水陆并行,河街相邻”格局,因此既指山塘街,又指山塘河。

从陆路上看,山塘街上会馆、公所、名人故居、寺庙、祠堂、牌坊、墓葬鳞次栉比,店铺林立,百业兴旺,市井熙攘。

从水路上看,山塘河逶迤而行,东段水面幽深宁静,民居临水构筑,水榭水阁,参差错落,各种河埠石级依次掠出水面;西段水面疏朗宽阔,夹岸花木扶疏,绿树浓荫。

古桥或高或低,形态各异,游船穿梭往来。

山塘街东西偏北走向,石板路面。

据《长洲县志》和《苏州市志》记载,山塘街东起渡僧桥,西到虎丘,全长3829米,俗称“七里山塘到虎丘”。

这“七里”又传说为“七狸”。

说是朱元璋得天下后,听闻苏州山塘河有龙,将出天子与自己争王位,于是派军师刘伯温在山塘沿河七座桥堍,设七只石狸镇守山塘,从此,朱元璋果然稳坐龙椅。

山塘街文物古迹荟萃,古桥多、会馆多、名人故居也多。

江苏七里山塘导游词【篇一】山塘街始建于唐代宝历年间,公元820xx年白居易奉命到苏州任刺史。

上任不久,他坐了轿子到虎丘去,看到附近的河道淤塞,水路不通,回衙后,立即找来有关官吏商量,决定在虎丘山环山开河筑路,并着手开凿一条山塘河。

它东起阊门渡僧桥附近,西至虎丘望山桥,长约7里,故俗称“七里山塘到虎丘”。

这条河在阊门与运河相接。

在河塘旁筑堤,即山塘街。

山塘河的开凿和山塘街的修建,大大便利了灌溉和交通,这一带成了热闹繁华的市井。

苏州百姓非常感激白居易,他离任后,百姓即把山塘街称之为白公堤,还修建了白公祠,以作纪念。

山塘街一头连接苏州的繁华商业区阊门,一头连着花农聚集的虎丘镇和名胜虎丘山,所以,自唐代以来它一直是商品的集散之地,南北商人的聚集之处。

清乾隆年间,著名画家徐扬创作的《盛世滋生图》长卷(也称《姑苏繁华图卷》),画了当时苏州的一村、一镇、一城、一街,其中一街画的就是山塘街,展现出“居货山积,行云流水,列肆招牌,灿若云锦”的繁华市井景象。

曹雪芹在《红楼梦》第一回中也把阊门、山塘一带称为“最是红尘中一二等富贵风流之地”。

苏州是个水乡,河道多,桥多,而山塘街是最具苏州街巷特征的典型。

它中间是山塘河,山塘街则紧傍河的北侧,通过一座座石桥与另一侧的街道连接。

山塘街上店铺、住家鳞次栉比,这里的房屋多为前门沿街,后门临河,有的还建成特殊的过街楼,真是朱栏层楼,柳絮笙歌。

山塘街又是一条典型的水巷,河上装载着茉莉花、白兰花及其它货物的船只来来往往,游船画舫款款而过。

这里的房屋沿河有石级,妇女们就在河边洗衣洗菜。

那时有些商贩还摇着小船在河中做生意,卖米、卖柴不说,还有卖点心、小吃、油盐酱醋的。

住在楼上的也不须下楼,只要用绳子把盛东西的篮子吊下去,就可以买到你需要的东西。

山塘街可以分为东西两段,东段从阊门渡僧桥起至半塘桥,这一段大多是商铺和住家,各种商店一家挨着一家,东段又以星桥一带最为热闹繁华。

山塘街的西段指半塘桥至虎丘山。

古城苏州:“七里山塘河”古桥传奇知多少古城苏州是著名的江南水乡,城内水港交错,街衢纵横,苏州山塘街,被称誉为“姑苏第一名街”。

山塘街独具苏州街巷特征。

它中间是山塘河,山塘街则紧傍河的北侧,通过一座座石桥与另一侧的街道连接。

山塘河上原有大小桥梁40座,现存19座。

山塘古桥的形成,是与山塘地域的治理开拓紧密相联的,早在唐宝历元年(825),诗人白居易在苏州任刺史时,在虎丘(山塘)与阊门之间开凿河渠,并治河筑堤为武丘路,后称白公堤,即闻名遐迩的七里山塘。

“自开山寺路,水陆往来频”。

道路的形成,河床的疏浚,桥梁的架设,促使货畅其流,商业鼎盛,民居稠密。

在漫长岁月中,令人神往的古桥,发挥了独特的功能。

虽然几经历史沧桑,不少古桥已消失,但由于前人对桥梁的不断重建、修建、改建,使不少古桥一直保存至今。

当然有的已改为平板桥、钢筋混凝土梁桥(如渡僧桥、山塘桥等)。

横卧在古老的山塘河上桥梁尚有:山塘桥、通贵桥、星桥、彩云桥、普济桥、望山桥、西山庙桥,共七座。

纵向建在古朴的山塘河上桥梁还有八座:白姆桥、毛家桥、桐桥、白公桥、青山桥、绿水桥、斟酌桥、万点桥。

而新民桥既横跨山塘街,又横跨山塘河。

正好是“横七竖八”。

古迹仅存的三孔拱石桥普济桥位于苏州阊门外山塘街,跨山塘河。

桥始建于清康熙四十九年(1710年),桥侧有康熙四十九年所建普济堂,因以名桥(今社会福利院),“济”字有助困扶危和渡诃的双重含义,以普济为桥和善堂取名,寓意更深。

而普济桥为苏州市区仅存之三孔拱石桥,横跨山塘河,高大巍峨,气势不凡。

1982年列为市文物保护单位。

该桥始建于清康熙四十九年(1710年)历经乾隆、道光、同治年间和民国时期重修。

此三孔石拱桥,花岗石砌筑,南北走向,拱券纵联分节并列砌筑。

全长38.69米,中孔净跨9.16米,矢(直度)高4.37米,桥面中宽4.05,堍宽4.8米。

南次孔跨5.31米,矢高2.6米,北次孔跨5.29米,矢高2.54米。

浅析苏州山塘老街历史街区的保护与设计1.摘要通过这个学期对城市设计课的学习,对于一个学城市规划的我来说,确实是受益匪浅的,而又听了吴老师通过他的实际工程项目来解说城市设计的课程,从区位空间下对城市设计的审视,到城市设计与建筑设计的思考,再到后来的滨水城市设计案例,以及关于传承历史文化名城特质的城市设计案例等等,这些实际经验使我越来越大对城市设计产生了浓厚的兴趣,特别是在前段时间去苏州、上海为期10天的关于城市设计的认知实习的经历,基于历史街区审视下的城市设计探讨在街坊改造和更新过程中,如何运用城市设计的手段去发现并找回失去的历史街区。

关键词:历史街区保护更新Abstract:Through the study of urban design in this semester, for a student of studyurban design , really is beneficial, and listened to the teacher Wu through his actual project to illustrate urban design course, from the space location of city design, to look at urban design and architectural design thinking, to later waterfront city design case, as well as the historical and cultural city of inheriting the qualities of urban design case, etc., the practical experience make me more and more urban design to have a strong interest in, especially in some time ago to go to Suzhou , Shanghai the ten day about urban design cognitive practice experience, based on the historical block scrutiny of urban design to discuss the neighborhood transformation and renewal process, how to use the method of urban design.Key words:historical block protect renew正文苏州的历史街区:山塘街一.背景的资料问题的提出:城市历史街区作为一种历史文化,在传承古代人们的审美、社会、技术价值观的同时体现了相当高的历史价值、美学价值、技术价值和社会价值,它是保持一个城市文脉延续性的标志。

大运河遗产地苏州七里山塘展开全文山塘街位于苏州古城阊门外西北,东至红尘中“一二等富贵风流之地”阊门,西至“吴中第一名胜”虎丘,全长约3600米,约合7华里,故称“七里山塘到虎丘”。

山塘街可以分为东西两段,东段从阊门渡僧桥起至半塘桥,西段指半塘桥至虎丘山。

唐宝历二年(825年),白居易任苏州刺史,对苏州城外西北河道进行疏浚,开挖成山塘河,傍河而建的古街被称为山塘街,沿街均为古建筑。

山塘街上河道多、桥多的特征充分体现了苏州这个水城的街巷特点。

其河道逶迤平行,绵延至虎丘长达七里。

山塘河的东、段民居大多都是临水构筑,水榭和水阁都是由木桩支撑着的。

河的西段水面则疏朗宽阔,两岸种植花木绿树。

水面上横跨的古桥或平或拱、或单孔或三孔。

山塘沿街两侧的大多数古建筑,大多是晚清和民国时期的建筑,为几落几进构成的建筑群体,纵向为落,横向为进。

其单门面种类有:石库门、栅板门、遮堂门、矮挞门、雀宿檐门等。

建筑入口有门厅、轿厅、花厅、楼厅等三到五进,有些住宅则拥有七进,其前后两巷相通。

在纵贯线上,明代的建筑几乎都是一路的,但到了清代,随着经济实力的提高,人们开始崇尚奢侈,所以就出现了三路、五路。

备弄的设立在纵横交错的各路之间,往往是由备弄隔开的。

弄不但是建筑的前后进通道,又起到了各路间的消防作用。

古往今来,山塘向来是帝王国君、文人墨客的钟爱之地。

无论是乾隆康熙,亦或是伯虎秋香,都曾流连于山塘河两岸。

清乾隆帝到七里山塘曾御笔书写“山塘寻胜”,如今山塘寻胜御碑亭仍然保存完好,这里应该宝地,皇帝到过的地方。

载入中学语文课本中提到的《五人墓碑记》、弹词名篇《玉蜻蜓》中的经典段落《桐桥得子》、国际著名建筑大师贝聿铭和他家的祖祠、中国近代史上第一个革命文化团体“南社”、野芳浜处的陈圆圆董小宛,皆与山塘有关。

《吴门表隐》中说道:“平江路古名十泉里,有古井十口,华阳桥南一,奚家桥南一,苑桥北一”,证实山塘街为居民区。

清乾隆年间,画家徐扬创作的《盛世滋生图》长卷(也称《姑苏繁华图卷》),画了当时苏州的一村、一镇、一城、一街,其中一街画的就是山塘街,展现出“居货山积,行云流水,列肆招牌,灿若云锦”的市井景象。