第十讲 英国的相对衰落

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:4

题型:选择,判断,名词解释,填空名词解释重点整理如下:英国经济的相对衰落:英国已经历了经济的下降,因为1945.But这是一个相对而不是绝对的下降。

英国是富裕和更富有成效的,比它在1945年,但由于其他国家的发展更为迅速,从第二大经济体,第六下滑。

私有化在1908s:英国经济在20世纪70年代经历了一个特别恶劣的时期,高通胀率和英镑贬值,因此,在20世纪80年代,当根据撒切尔夫人的保守党执政时期,一个广泛的方案。

进行了私有化。

许多国有企业(如钢铁,电信,天然气,航空航天)到了私人公司的私有化是在控制通货膨胀取得了成功,但同时失业率迅速上升。

英国经济的主要部门:主要行业,如农业,渔业和采矿,制造这些初级产品的复杂商品的第二产业;和大专(或服务)的产业,如:英国国家经济可以划分成三个主要领域银行,保险,旅游业和零售业。

综合学校:综合学校是在英国最流行的中学,这些学校承认不参考他们的学术能力的儿童提供普通教育的学生可以学习一切从喜欢文学,喜欢烹饪的实用科目的学科。

文法学校。

文法学校在英国中学的类型选择通过一个名为“11 - PULS”考试在11岁以下的儿童,这些儿童与最高分去文法学校,这些学校打好重点上先进的学科,而不是更普遍的综合学校的课程,并期望他们的学生去上大学。

俗称独立学校:独立学校是公立学校,这实际上是私人学校接收他们通过私营部门和学费率的资金,与一些政府援助的独立学校是不是国民教育体系的一部分,但教学的质量和标准。

通过参观女王陛下的学校督察保持这些学校限制学生的父母都比较丰富。

公开大学:。

开放大学是在英国成立的1960年为人们谁可能不会得到经济和社会原因高等教育机会的它是对所有人开放,并并没有要求在同一个正式的其他大学教育资格大学其次通过电视,广播,通信,视频和Q研究中心的净工作课程,公开大学学业结束。

成功的学生将被授予大学学位。

邦联条:独立战争胜利后,美国新的国家是一个虚弱的国民政府组织联合会章程协议下的所谓国会,每个国家都有自己的政府,其自身的规律。

![[终稿]英国衰落历史的启示](https://uimg.taocdn.com/82551434bdd126fff705cc1755270722192e59a1.webp)

现代英国衰落的历史启示(转)从十九世纪末起, 现代英国史的一个主要问题就是对英国衰落原因的探讨。

在经历了将近一个世纪的探讨之后,国外学术界对此的兴趣仍未衰减,各种有关的学术著作仍在陆续出版。

从研究的趋势看,学者们早已从单纯的经济角度转为了从政治,经济,社会,文化等多角度的综合研究。

而且随着其它社会科学的进展,各种各样的新方法和新的视野也被引入了研究之中。

对英国衰落原因的探讨也越来越深入,越来越全面。

在英国的国际地位下降后,对英国衰落原因的探讨仍能激发出学术界持久的热情,这本身就是一个值得探讨的现象。

这当然在很大程度上与英国的现实有关,因为无论是工党还是保守党,无论它们是在什么情况下执政的,他们想使英国经济发展的速度赶上他的邻国的努力都失败了。

这使人们不得不认为,所谓的" 英国病"有很长的历史渊源。

" 英国病并不仅仅是过去十年或是二十多年的事,……而是一个可以回朔到一个多世纪以前的现象。

"问题的错综复杂使得人们更加清楚地认识到,导致英国衰落的根源存在于民族的社会结构与精神世界中。

只要英国衰落的趋势没有逆转,学者们对此的探索也就不可能停止。

然而问题并未到此为止,对英国衰落原因的探讨之所以能够成为学者们长期关注的课题,一个很重要的原因在于英国是第一个工业化的大国,也是第一个衰落的现代西方工业国家,因而研究英国衰落的意义也就超越了英国本身的范畴,它实际上是关系到整个西方工业文明的命运问题。

从斯宾格勒到汤因比,一直到近来的保罗·肯尼迪等西方学者都在自己的研究中流露出这种深切的关怀,因而对英国衰落原因的探讨也就具有了一种更广泛的意义。

在中国进一步走向世界,开始成为一个真正意义上的大国时, 回顾对这一问题所进行的理论探索,对开阔我们的视野,尽可能避免他人在发展过程中的失误,无疑具有某种积极的意义。

一, 英国衰落的经济因素英国衰落的具体表现首先是一种经济现象,因而人们对此现象的探索也一般从经济本身的因素着手。

综合国力的较量(一)作者:暂无来源:《坦克装甲车辆》 2014年第6期杨拓自从肯尼迪的《大国的兴衰》一书问世,就在全世界,尤其是中国掀起了一场以探讨国家的兴衰为表现,以探索综合国力对比为重要工作的“战略热”。

从某个方面来说,这是因为中国自身恰恰处于一个复兴与崛起的时期,大国的兴衰这样的话题最能触动中国人的神经。

全世界200个国家,对于其它198个而言,这样的课题只不过是一个学术课题,因为不管是缅甸人还是斯洛伐克人都不会对于本国是否能成为超级大国而有丝毫的疑惑,这根本不是他们所需要思考的事。

但对于中国人来说,这个问题却有着非同一般的意义,因此这个话题倍受关注毫不奇怪。

在肯尼迪看来,影响大国兴衰的主要因素是“国防费用与安全、社会与消费者的需要、增长的投资,这三者形成了一个争夺自然资源的三角”。

他认为,要取得三者的绝对平衡是不大可能的,能做到的最好的办法就是保持大致的协调。

他认为,如果在国防、消费和投资3个方面不能保持大致均衡的话,一个大国就不大可能长期维持它的大国地位。

实际上,近年来美国就面临着这样的挑战。

更进一步,肯尼迪提出了他对大国兴衰的一个根本性的观点,当一个世界性的强国对外扩张所需要的成本超出了这种扩张所带来的收益,这个大国将走入一个下降的通道,并最终衰落并被后起的新兴强国所取代。

为此作者详细回顾和分析了从哈布斯堡王朝开始的世界历史,逐个点评了西班牙、荷兰、英国,直到美国这些世界强国的兴衰。

数据详实,论证严谨,让很多读者都不由得相信他的论断。

这本书在国内流行的时间,正好赶上中国打开国门后寻找自己的历史和国际定位的时期,十几亿中国人都正在对本国在经济、科技和社会的落后忧心忡忡,并对中国重新崛起满怀憧憬,因此在这个问题上进行了全民性的深入思考和争论。

在此期间,一个概念被广泛采用和接受,那就是综合国力。

事实上这个概念被迫捧的本身也反映了中国的尴尬,中国很大,但很多领域并不强,中国有很多做得不错的地方,但整体却不发达,各种层面上极大的落差使得中国人急于寻找到对本国本民族的定位,而综合国力恰恰可以比较好地提供这样一个坐标。

英国经济从1870以后就出现了衰落迹象,而且这种相对衰落存在于整体绝对优势之中。

实际上,像英国这样的国家,如果不能保持领先的发展速度,绝对的落后就是迟早的事。

那么,英国相对衰落的原因是什么呢?第一,丧失了科技的优势。

麦格劳将工业革命分为三段,毫无疑问,英国是第一次工业革命的绝对领先者。

同其他依然停留在农业经济的国家来说,英国的变化是无与伦比的。

但据1851年的英国人口调查,农业依然是英国最大的行业,从业人口179万人,煤矿业和棉纺织业是当时的主要工业部门,分别有52.7万人和24.6万人;手工业者依然占很大的比例,比如鞋匠就有27.4万人,比棉纺织业的人数还要多。

所以,第一次工业革命也被许多学者称为古典工业革命。

有的西方学者甚至指出:英国在1870年以前或许已经一直在快速地工业化,但它仍然是一种农业经济。

第二次工业革命无论是在广度还是在深度上都远超过第一次工业革命,尤其是科学技术的发展,极大地推动着工业化的进程。

在第二次工业革命中,英国虽然也有一些发明,如合成染料、贝氏炼钢法、蒸汽涡轮等,但内燃机、柴油机、汽车、发电机和电动机等多是德国人的发明或改造,美国发明了环锭纺纱机、打字机、白炽灯和电话等。

事实表明,技术创新的主要力量已不是英国;即使英国有一些新技术成果,也因思想保守而没有及时加以利用,墙内开花墙外红。

例如,英国人在70年代末发明了从廉价的铁矿石中提炼钢的方法,但英国却长期沿用旧的炼钢法,1886年和1893年,英国的钢产量分别被采用新办法的美国和德国超过。

第二次工业革命的标志是电力、化工、石油、电器、汽车等行业,在这些领域英国都未能跟上。

19世纪最后25年里电力和电机产品在一些国家受到重视,但英国有运行良好的蒸汽机,因此英国人问:“煤价很低廉,它对于我的父辈一直很合用,现在我为什么要改弦更张呢?”这听起来似乎很有道理!第二,未进行产业更新。

第一次工业革命的四大支柱产业是棉纺、煤炭、钢铁和造船,它们是保住英国经济优势的几个关键部门。

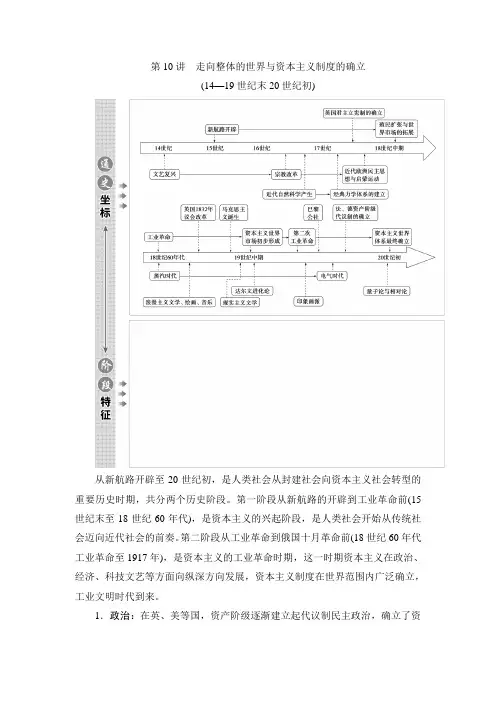

第10讲走向整体的世界与资本主义制度的确立(14—19世纪末20世纪初)从新航路开辟至20世纪初,是人类社会从封建社会向资本主义社会转型的重要历史时期,共分两个历史阶段。

第一阶段从新航路的开辟到工业革命前(15世纪末至18世纪60年代),是资本主义的兴起阶段,是人类社会开始从传统社会迈向近代社会的前奏。

第二阶段从工业革命到俄国十月革命前(18世纪60年代工业革命至1917年),是资本主义的工业革命时期,这一时期资本主义在政治、经济、科技文艺等方面向纵深方向发展,资本主义制度在世界范围内广泛确立,工业文明时代到来。

1.政治:在英、美等国,资产阶级逐渐建立起代议制民主政治,确立了资产阶级的统治地位,为资本主义的发展创造了前提条件。

在工业革命的影响下,资本主义民主政治制度继续在欧洲大陆发展;社会主义运动兴起,大大推动了人类的民主化进程。

2.经济:出现了资本主义萌芽,资本主义逐步发展到工场手工业时期;伴随着新航路的开辟,世界市场的雏形开始出现;伴随着西方国家的殖民扩张,世界市场得到拓展。

两次工业革命大大提高了生产力的发展水平,工业文明向纵深方向发展,将人类历史推进到“蒸汽时代”“电气时代”,世界市场最终形成。

3.思想文化:文艺复兴、宗教改革和启蒙运动高举人文主义的大旗,批判封建思想,起到了思想解放的作用;思想解放运动推动了欧洲近代科学逐渐形成并得到发展;蕴含人文精神的文学艺术逐渐兴起。

近代科学技术成为推动社会生产力发展的主要动力。

在工业革命的影响下,文学艺术出现了新的成就。

阶段一工场手工业时期的文明(15世纪至18世纪60年代)政治方面(1)1688年,英国“光荣革命”结束了封建专制统治;1689年英国议会颁布《权利法案》,确立君主立宪制度。

此后,逐步出现了责任制内阁和两党制,君主立宪制进一步发展。

(2)北美独立战争胜利后,美国颁布了1787年宪法,确立了立法、行政、司法三权分立的政治体制,确立联邦共和制度,成为历史上伟大的创新。

20世纪英国由盛转衰的过程、原因与启示(一)过程。

1840年工业革命结束后不久。

盛世英国就步人了相对衰落的进程。

19世纪下半叶,资本主义工业化进人以重工业为主和以电气为动力的新时期,英国面临着美、德等国的强劲竞争。

随之,工业实力排位开始下滑。

第一次世界大战后,英国国际地位进一步下降,国力处于相对衰落之中;20世纪60年代下半叶.英国还患上了所谓的“英国病”,经济发展停停走走,通货膨胀、失业率高、国际收支危机多发等,国内生产总值世界排名呈下降趋势。

(二)原因。

19世纪下半叶发生了新的技术革命,英国没有及时改造技术装备,逐渐丧失了工业领域的垄断地位。

当德、美、法等国工业得到快速发展时,英国仍旧惯性地实行自由贸易政策,对本国工业没有及时采取保护措施。

英国保留着浓厚的封建社会因素,如王室制度,贵族阶层影响较大,这使英国社会比较保守,在技术创新和管理方面存在墨守成规、不思进取的倾向;英国大量人口移民海外,以及人口增长速度变缓,使本土劳动生力军缺乏;庞大的海外帝国需要有足够的军事力量保护,军费开支过大,影响了经济发展;当殖民地逐渐摆脱英国控制获得独立时,英国的大国地位就下降了;英国是一一个面积不大的岛国,当其他大国工业发展起来后,英国的竞争力就会相对下降。

(三)启示。

国内的钱乘旦、陈晓律等学者认为,生产力是社会发展的根本动力,人是生产力中的决定性因素。

在工业社会,工人阶级是人口的主体,工人阶级社会地位低下、生活困窘,必然妨碍整个社会可持续发展的后劲。

英国的历史提供了令人深思的经验和教训:(1)一个国家即使得到快速发展,甚至实现了崛起,如果广大下层民众生活困苦,则不能做到长盛不衰。

随着工人阶级坚持不懈的斗争,19世纪后期至20世纪上半叶,英国工人阶级的生活状况逐渐得到改善;第二次世界大战后,更是建立了福利制度。

这在一定程度上缓解了社会矛盾,解放和发展了生产力,使这个老牌资本主义国家迄今保持者一定的发展活力。

(2)新技术更新换代时必须紧抓机遇。

第十讲英国的相对衰落第十讲英国的相对衰落“英国”的正式名称是“大不列颠和北爱尔兰联合王国”(在爱尔兰于1921年独立以前称为“大不列颠和爱尔兰联合王国”)简称联合王国。

其地理范围主要指大不列颠岛的英格兰、威尔士和苏格兰及北爱尔兰。

“大不列颠”是指大不列颠岛的英格兰、威尔士和苏格兰,又有英伦三岛之称,是联合王国的主体。

“英帝国”或“大英帝国”是英国及其所辖殖民地和自治领的总称。

自从1867年加拿大第一个获得自治领地位以后,澳大利亚(1901年)、新西兰(1907年0、纽芬兰(1917年)、南非联邦(1910年)、爱尔兰(1921年)等先后取得自治领地位。

1926年的帝国会议承认自治领和英国都是英联邦内地位平等的自治成员。

本文讲的英国的衰落主要指英帝国的土崩瓦解,英国经济和军事实力及与之相关的国际影响力的下降。

所谓衰落不是绝对意义上的衰落,而是相对衰落,是实力地位的相对下降,主要是指其发展速度比其他国家慢,因而造成英国在国力对比上先后落到了美、日、德、法等国家的后面。

但就英国本身而言,其绝对实力不仅没有衰落,而且还有很大发展。

一、走过巅峰时期鼎盛时期的英国19世纪中期的英国充当了世界霸主,它不仅是世界上第一工业大国,也是最大的商业大国、海运大国.世界金融中心、最大的殖民帝国。

一战前夕,英国在海外有50多块殖民地,其面积达3350万平方公里,相当于本土面积的130多倍,殖民地人口3.935亿人,等于本国人口的8.6倍。

那时,英国的米字旗在世界各大洲飘扬,英国被称作“日不落帝国”。

工业霸权的丧失好景不长,到19世纪80年代,英国在工业生产方面就被美国超过,20世纪初又被德国超过,沦为第三工业强国。

帝国的余威不过,这时的英国虽然丧失了工业霸权地位,但综合国力仍然强大。

伦敦仍然是国际金融中心,英国仍然是最大债权国,它拥有世界最强大的海军,在国际事务中占有举足轻重的地位。

二、两次大战之间的衰退一战的损失第一次世界大战是英国综合国力全面下降的一个转折点。

英国衰落的原因19世纪下半叶,资本主义工业化进入以重工业为主和以电气为动力的新时期,英国面临着美、德等国的强劲竞争。

随之,工业实力排位开始下滑。

第一次世界大战后,英国国际地位进一步下降,国力处于相对衰落之中;20世纪60年代下半叶,还患上了所谓的“英国病”,经济发展停停走走、通货膨胀、失业率高、国际收支危机多发等等,国内生产总值世界排名呈下降趋势。

英国作为世界第一强国的时间是非常短暂的,在历史长河中可谓“昙花一现”。

那么,这个曾经的“日不落帝国”为什么没能保持长盛不衰呢?英国衰落或曰相对衰落的原因究竟是什么?关于这一点,国内外学术界已有不少探讨。

主要观点有:19世纪下半叶发生了新的技术革命,英国没有及时改造技术装备,逐渐丧失了工业领域的垄断地位;当德、美、法等国工业得到快速发展时,英国仍旧惯性地实行自由贸易政策,对本国工业没有及时采取保护措施;英国保留着浓厚的封建社会因素,如王室制度,贵族阶层影响较大,这使英国社会比较保守,在技术创新和管理方面存在墨守成规、不思进取的倾向;英国大量人口移民海外,以及人口增长速度变缓,本土劳动生力军缺乏;庞大的海外帝国需要有足够的军事力量保护,军费开支过大,影响了经济发展;当殖民地逐渐摆脱英国控制获得独立时,英国的大国地位就下降了;英国是一个面积不大的岛国,当其他大国工业发展起来后,英国的竞争力就会相对下降。

这些观点都有一定的道理。

但笔者以为,英国工业革命完成后迅速“由盛转衰”,还有一个往往被忽视的重要因素,那就是工业革命期间,广大工人阶级遭受了深重的苦难。

关于英国工业革命时期工人阶级的状况,史学界有不少的讨论,并存在一定的分歧和争议。

但工厂制度下,工人们遭受工厂主的残酷剥削和压迫,却是无法否认的事实。

主要表现有:工作时间长,劳动强度大,“一年到头都在天刚亮或天未亮的四五点钟的时候起床,夜间休息还没有使他们的精神恢复过来,就匆匆地吞咽了一顿饭,或者什么东西也没吃,就赶到工厂去”;居住在贫民区,房屋拥挤,阴暗潮湿,往往一家数人挤住一个房间;经常遭受严厉的罚款,如曼彻斯特的一家纺织工厂规定,织工在机器转动时缺工,按其管理的机器数每台每小时罚款3便士,一经发现和别人说话、吹口哨或唱歌,罚款6便士;存在着大量童工,尤其在棉纺织厂和煤矿,童工每天工作10多个小时,工作环境恶劣,常常受到监工的虐待和罚款,童工的健康深受影响;妇女地位也十分低下,在煤矿中,女工们不得不像男工一样干活,许多青年妇女因工资低而沦为妓女;妇女由于自身身体健康问题和没有时间照顾幼儿,贫困家庭儿童死亡率极高。

英国近现代外交演变-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1一.英国外交政策的历史渊源1.均势外交传统概念:由于人们已经把近现代西方历史的开端定在15世纪和16世纪之交,这时正值英国的都铎王朝(Tutor dynasty)。

这既是近代欧洲国家体系孕育生发,也是英国主权国家形成确立的重要时期。

对于英国近代均势外交(Balance of Power Diplomacy)传统源头的探寻,也理应定格于此。

都铎王朝的君主们,面对欧陆诸强逐鹿争雄的局面,为这个国家“度身定制”了这样的角色:成为一个欧陆大棋局的天然平衡者。

均势外交具有极大的弹性,能够确保作为维持平衡的一方,左右逢源而位居不败之地,这也是对外政策所要达到的一种境界。

均势外交政策对于英国而言,包含两方面的政策取向:其一是所谓的“光荣孤立”(Splendid Isolation)政策。

“孤立”的要义并非“隔绝”,而是英国不订立约束自己行动的同盟条约,更不承诺为此承担军事义务,只是在欧陆诸强的力量对比势态趋于平衡时,放任其展开激烈角逐而不加干涉。

从这个意义上讲,“孤立”政策更为合理的解释应该是一种“责任有限”政策,或者是一种保持行动自由的政策。

这使得“八百余年来英国本土未曾受过外敌的蹂躏……”。

其二是以结盟,分而治之,操纵等为重要手段的干预政策。

这种政策定位意味着,当欧陆诸强间的力量对比天平发生倾斜并出现一国独大的趋势时,作为平衡者的英国绝不会袖手旁观,重新促成力量平衡,以防欧洲大陆内部崛起一个足以对自己构成威胁的强权。

从拿破仑帝国崛起到二战结束,由于欧洲大陆的力量均衡总是被打破,英国外交从保持均势的需要出发,频繁地变换结盟对象,甚至不惜与昔日的敌手缔结同盟协定。

马克思对此曾做过深刻的揭露:“英国大臣们即使在打仗期间,以及在有关战争的一些问题上,都是同敌人勾结在一起的。

”如此翻云覆雨而朝秦暮楚,罔顾信誉而甘冒天下之大不韪,尽显英国外交为求己利、摆弄均势的恣意妄为。

高二历史西方国家知识点:英国概述英国是一个位于欧洲西北部的岛国,由英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰四个地区组成。

英国以其悠久的历史、文化和对世界政治、经济的影响力而闻名于世。

历史背景在公元前5世纪左右,英国岛上居住着凯尔特人。

公元43年,罗马帝国入侵并征服了英国,持续了近400年。

罗马帝国衰落后,盎格鲁-撒克逊人(Angles、Saxons和Jutes)开始迁入英国。

9世纪时,丹麦人也开始征服英国。

在11世纪时,诺曼底公爵威廉征服了英国,建立了诺曼底王朝,成为英国第一位诺曼国王。

英国帝国的崛起英国的帝国崛起始于16世纪。

经过著名的航海家哥伦布的探险,英国海军开始扩展其势力范围,并建立了殖民地。

17世纪时,英国成为世界上第一个工业化国家。

英国工业革命18世纪末到19世纪初,英国经历了一次工业革命。

这场革命彻底改变了英国的经济、社会和政治面貌。

工业化促进了城市化,提高了生产效率,加速了商品生产和贸易发展。

其中的关键因素包括煤炭和铁路的发展,以及著名的发明家和创业家如詹姆斯·瓦特(蒸汽机)和乔治·斯蒂芬森(蒸汽火车)的贡献。

英国的政治制度英国的政治制度是一个君主立宪制,国家元首是君主(目前是女王伊丽莎白二世),而政府事务由首相领导。

英国议会是英国政治的核心,由下议院和上议院组成。

下议院由全国选举产生的议员组成,上议院包括由君主任命的贵族和选举产生的主教。

英国的文化与文学英国拥有丰富多样的文化遗产和文学作品。

莎士比亚、乔叟和狄更斯等作家的作品被广泛翻译和阅读。

英国音乐和剧院也享誉世界,如贝多芬的交响乐和莎士比亚戏剧的演出。

英国的科学和发明英国在科学和发明方面也有重要贡献。

牛顿的引力理论和达尔文的进化论都是英国科学的里程碑。

英国还发明了许多实用的物品,如蒸汽机、电灯、电话、电视和计算机。

英国的帝国衰落20世纪初,随着其他国家的实力崛起,英国的帝国势力开始衰落。

两次世界大战对英国经济和社会造成了巨大冲击。

第一单元第一次世界大战⒈第一次世界大战(1914- 1918)的背景原因及条件:⑴资本主义发展的不平衡引起列强对世界市场和世界霸权争夺的矛盾;⑵列强的三大矛盾(法德矛盾、俄奥矛盾、英德矛盾)最终形成了两大军事集团,它们的对峙导致了世界大战的爆发;⑶科技进步成果和巨大的生产力被应用于军事领域,使战争能在更大范围内进行,从而形成世界性大战;⑷军国主义和极端民族主义的泛滥使两大军事集团相互仇视,推动了战争的爆发;⑸导火线(直接原因):萨拉热窝事件促使两大军事集团主要成员国相继宣战,导致第一次世界大战全面爆发。

⒉人类历史为什么发展到20世纪才会出现世界大战?⑴客观条件:20世纪的世界已基本上形成为一个整体,各国联系日益加强,形成“牵一发而动全身”的局面;⑵可能条件:科技进步成果和巨大的生产力被应用于军事领域,使战争能在更大范围内进行,从而形成世界性大战;⑶现实条件:完成工业革命的主要列强,争夺殖民地的斗争或战争会影响到它们的殖民地或半殖民地,进而影响整个世界。

⒊交战双方:同盟国:德、奥匈、奥斯曼、保加利亚共4国;协约国:英、法、俄、意、日、比等,后美、中等加入,共27⒋时间:1914年——1918年⒌主战场:欧洲⒍主战线:西线(决定性作用):英法比——德东线:俄——奥匈德南线:⒎经过:第一阶段:1914年主动权在德方实施“施里芬计划”西线马恩河战役,(首次重大战役)东线俄军进攻东普鲁士战役,德速战速决计划破产;第二阶段:1915—1916年主动权转移到协约国一方三大陆战一大海战:西线的凡尔登(时间最长最惨烈)、索姆河战役(坦克)(规模最大)和东线的俄军夏季攻势;英德日德兰海战(最大的海战);第三阶段:1917—1918年美、中等国参战(原因、影响);俄国退出战争(原因、影响);1918年11月德宣布投降⒏为什么在1917年4月美国对德宣战,加入协约国集团?⑴美国与英法存在着传统的历史文化联系⑵美国与协约国之间巨大的贸易贷款联系⑶俄国二月革命后的战争形势变化⑷德国“无限制潜艇战”的参战契机⒐分析同盟国集团失败的原因:⑴经济实力处于劣势;⑵军事战略上的失误;⑶内部与国内矛盾的尖锐;⑷国际力量对比不利于同盟国。

英国殖民时代帝国的崛起与衰落在世界历史的长河中,英国殖民时代的帝国兴衰是一段引人深思的篇章。

它的崛起并非偶然,而是多种因素共同作用的结果;其衰落也并非突如其来,而是在时代的变迁中逐渐显现。

英国能够崛起成为强大的殖民帝国,首先得益于其优越的地理位置。

英国位于欧洲大陆之外,拥有众多天然良港,这为其发展航海业提供了得天独厚的条件。

凭借着强大的航海能力,英国得以开拓广阔的海外市场,将贸易触角伸向世界各地。

政治制度的革新也是关键因素之一。

英国较早地建立了相对稳定和有效的君主立宪制度,为国家的发展提供了稳定的政治环境。

这种制度在一定程度上保障了公民的权利和自由,激发了人们的创造力和积极性。

经济方面,英国率先开展了工业革命。

机器生产取代了手工劳动,大大提高了生产效率,使英国能够大规模地生产商品。

这些商品不仅满足了国内的需求,还大量出口到其他国家,为英国积累了巨额财富。

军事力量的强大是英国殖民扩张的重要保障。

英国拥有强大的海军,能够在全球范围内保护其贸易航线和殖民地。

其陆军也具备较高的战斗力,能够在殖民战争中取得胜利。

在殖民扩张的过程中,英国采取了多种策略。

有时通过武力征服,直接占领殖民地;有时则通过经济手段,如贸易垄断、控制资源等,逐步实现对其他地区的控制。

然而,盛极必衰,英国殖民帝国最终也走向了衰落。

第一次世界大战和第二次世界大战对英国造成了巨大的冲击。

战争带来了巨大的人员伤亡和财产损失,削弱了英国的经济实力和军事实力。

民族解放运动的兴起也是导致英国殖民帝国衰落的重要原因。

随着世界各地民族意识的觉醒,被殖民地区的人民纷纷奋起反抗,争取独立和自由。

国际形势的变化也对英国产生了影响。

美国和苏联等新兴大国的崛起,使得英国在国际舞台上的地位相对下降。

经济结构的不合理也是一个问题。

过度依赖殖民地的资源和市场,导致英国自身的产业升级和创新动力不足。

在英国殖民帝国的兴衰历程中,我们可以看到,一个国家的崛起需要多方面的因素共同作用,而衰落也往往是多种问题积累的结果。

19 世纪末20 世纪初英国外交政策的变化卜婷(兰州大学世界历史与国际关系研究所,兰州730000)摘要:英国是历史上一直被视为奉行“均势外交”的典型国家,19 世纪末20 世纪初,英国步入了相对衰落的历史发展时期,逐步放弃了建立在绝对优势基础上的“光荣孤立”政策。

第一次世界大战给参战国带来了巨大的损失,也引起了国际关系的一系列调整。

本文旨在论述19 世纪末20 世纪初,特别是第一次世界大战以后英国外交政策的变化,主要是第一次世界大战以后英国与法国、德国和苏俄的外交政策上的一系列变化和调整。

关键词:19 世纪末20 世纪初;英国;外交政策;变化一个国家的外交政策是一定历史条件和环境的产物,随着国际环境和一个国家自身利益、政治、经济和社会状况的发展变化,这一国家的对外政策和目标、原则、重点以及实施的方法与手段都需要不断的调整与变革,以此来适应国内外现实情况不断发展变化的需要。

西方近代外交是与欧洲资本主义的诞生同步发展的,或者可以说是与欧洲民族国家的形成发展相伴而行的。

英国早在17 世纪就进行了资产阶级革命,同时又是产业革命的发祥地,是欧洲最早形成的民族国家之一。

英国外交历史久远,经验丰富,被认为是一个奉行“均势外交”政策的典型国家。

三十年战争以及之后签订的《威斯特伐利亚和约》标志着近代国际关系史的开端,欧洲因此进入了威斯特伐利亚时代。

《威斯特伐利亚和约》是各交战国相互妥协的产物,它勉强调和了错综复杂的利害关系,在欧洲建立了一个相对均势的国家体系,但也为以后列强发起新的战争埋下了隐患。

人们一般认为英国现代均势外交发端于15 世纪末16 世纪初都铎王朝早期的对欧关系,经过300多年的征战和外交实践,英国逐步形成了均势外交传统。

1914 年以萨拉热窝事件为导火线的第一次世界大战爆发,大战是从兴高采烈的群众和开拔的士兵高唱《马赛曲》、《在故乡》或《蒂珀蕾里》等歌曲开始的。

1918 年11 月11 日,一战西线战场实现了停火。

近代英国崛起到衰落的标志性事件(⽆限接近完全版)英国经济从1870以后就出现了衰落迹象,⽽且这种相对衰落存在于整体绝对优势之中。

实际上,像英国这样的国家,如果不能保持领先的发展速度,绝对的落后就是迟早的事克伦威尔时期本应被视为英国崛起的开端,这不仅在于英吉利共和国实际取得的成就,更在于“克伦威尔触摸到了⼀个更深远更持久的国家强盛概念的奥秘,即⼀个建⽴在贸易和殖民地、法律和宽容、节俭和创业之基础上的帝国,它将打开通往海洋并最终环绕全球的通道”。

然⽽,由于此后30年⾥的事态发展,英吉利共和国的强⼤最多只能被看做英国崛起为⼤国的序幕⽽⾮其正式的开端(来⾃南京⼤学历史系教授计秋枫)1688年,光荣⾰命,当时以丹⽐伯爵为⾸的托利党、辉格党等七位权贵(包含威廉·卡⽂迪许在内,后来被称为“不朽的七⼈”),秘密邀请威廉夫妇成为英王。

于是威廉三世【1688年时,威廉为了避免英法未来再度联兵攻荷,果断地发动光荣⾰命、当上英王,反⽽促成1710年代荷兰的海上霸权最终转移给英国的结果。

】看准时机,亲率2.1万⼤军渡过英吉利海峡,登陆英国。

虽然詹姆⼠任命亲信约翰·丘吉尔率领三万英军,在陆上迎击威廉;但英国⼈纷纷倒⼽(包括主帅约翰·丘吉尔),使威廉轻⽽易举地攻下了伦敦,将岳⽗詹姆斯⼆世赶到了法国。

与其妻玛丽⼆世并称为英王后,其对英国内部进⾏了⼀番改⾰,使英国实⼒开始有⼤幅提升。

巨⼤的讽刺现象是,当初英国因为嫉妒荷兰的富裕⽽发动三次英荷战争,结果战场上虽然多次输给荷兰,最后反⽽是因为受荷兰⼈统治(威廉三世)和资助(荷兰贷款),变成超越荷兰的商贸强权兼海上霸主。

⽽光荣⾰命亦视为英国崛起的标志;1688-1692年,⼤同盟战争【1692年,拉和岬海战,成为⼤西洋上最强的海上势⼒,英国成为世界第⼀的海上霸权(由荷兰⼈资助),让她在以后的两百多年中,能够保持对欧陆强权的优势(参见马汉与其海权论)。

】战后英国由⼆流上升为准⼀流;1701-1714年,西班⽛王位继承战争,【⾸先,1702年10⽉23⽇,维哥湾海战,⼏乎全⾯法国在⼤西洋的海上⼒量,近乎垄断了⼤西洋海域;其次,1704年8⽉13⽇,布伦汉姆战役更是整场西班⽛王位继承战争的转折点,奥格斯同盟透过这场决定性的胜利,确保了维也纳的安全,成功防⽌联盟出现崩溃。

第十讲英国的相对衰落“英国”的正式名称是“大不列颠和北爱尔兰联合王国”(在爱尔兰于1921年独立以前称为“大不列颠和爱尔兰联合王国”)简称联合王国。

其地理范围主要指大不列颠岛的英格兰、威尔士和苏格兰及北爱尔兰。

“大不列颠”是指大不列颠岛的英格兰、威尔士和苏格兰,又有英伦三岛之称,是联合王国的主体。

“英帝国”或“大英帝国”是英国及其所辖殖民地和自治领的总称。

自从1867年加拿大第一个获得自治领地位以后,澳大利亚(1901年)、新西兰(1907年0、纽芬兰(1917年)、南非联邦(1910年)、爱尔兰(1921年)等先后取得自治领地位。

1926年的帝国会议承认自治领和英国都是英联邦内地位平等的自治成员。

本文讲的英国的衰落主要指英帝国的土崩瓦解,英国经济和军事实力及与之相关的国际影响力的下降。

所谓衰落不是绝对意义上的衰落,而是相对衰落,是实力地位的相对下降,主要是指其发展速度比其他国家慢,因而造成英国在国力对比上先后落到了美、日、德、法等国家的后面。

但就英国本身而言,其绝对实力不仅没有衰落,而且还有很大发展。

一、走过巅峰时期鼎盛时期的英国19世纪中期的英国充当了世界霸主,它不仅是世界上第一工业大国,也是最大的商业大国、海运大国.世界金融中心、最大的殖民帝国。

一战前夕,英国在海外有50多块殖民地,其面积达3350万平方公里,相当于本土面积的130多倍,殖民地人口3.935亿人,等于本国人口的8.6倍。

那时,英国的米字旗在世界各大洲飘扬,英国被称作“日不落帝国”。

工业霸权的丧失好景不长,到19世纪80年代,英国在工业生产方面就被美国超过,20世纪初又被德国超过,沦为第三工业强国。

帝国的余威不过,这时的英国虽然丧失了工业霸权地位,但综合国力仍然强大。

伦敦仍然是国际金融中心,英国仍然是最大债权国,它拥有世界最强大的海军,在国际事务中占有举足轻重的地位。

二、两次大战之间的衰退一战的损失第一次世界大战是英国综合国力全面下降的一个转折点。

但这次战争不仅没有增强英国在国际上的地位,反而加快了英国衰落的过程。

战争使英国在人力财力上遭受了重大损失。

战前英国是美国的主要债权国,战后却变成了美国的主要债务国。

英国在世界上的金融地位被削弱,世界金融中心从伦敦转移到了美国的纽约。

第一次世界大战和俄国十月革命的胜利促进了殖民地人民的觉醒,推动了民族解放运动的发展。

战后,印度、埃及、阿富汗、伊拉克和爱尔兰等地掀起了争取民族独立斗争的新高潮。

战后,英国与自治领的政治经济关系发生了根本变化。

1931年的英国议会通过《威斯敏斯特法》,从法律上肯定了此前帝国内部关系的变化,承认了自治领在立法、独立制定外交政策、同其他国家建立外交关系和缔结国际协定的权利。

这一事件标志着,由英国及其殖民地和自治领组成的英联邦已经形成。

经济增速相对缓慢两次世界大战之间的20年是充满危机的年代。

三、殖民帝国的瓦解第二次世界大战的影响第二次世界大战使英国的经济实力进一步削弱。

英国虽然是第二次世界大战的战胜国,但在经济上蒙受了巨大损失。

英国债台高筑,甚至变成英联邦自治领的债务国。

战争使英国进一步衰落,在国际上的地位继续下降。

英国沦为二等强国。

殖民体系基本崩溃战争结束时,英国经济濒临破产的边缘,实力严重削弱,维持殖民地统治的能力下降。

社会主义苏联在反法西斯战争中发挥的巨大作用及战后亚洲和东欧一系列国家社会主义革命的伟大胜利,鼓舞了殖民地人民争取民族独立的斗争。

在大战期间,美国趁英国困难之机,将势力进一步渗透到英国过去的势力范围之内。

这也是加速英国殖民体系解体的一个因素。

经济比较发达的自治领“离心”倾向进一步加强,这也加速了英帝国的解体。

加拿大从其自身的经济利益出发,战后更加依赖美国。

澳大利亚、新西兰出于经济和军事上的原因也向美国靠拢。

南非联邦在1961年5月宣布为共和国,退出英联邦(1994年重新加入)。

在50、60年代,在各个殖民地到处都燃起了民族解放斗争的硝烟,在风起云涌的解放斗争浪潮下,许多殖民地纷纷宣布独立,大英帝国迅速土崩瓦解。

“英国病” 二战结束后,英国经济总量仅次于美国,居世界第二位。

由于英国经济增速过慢,经济实力很快被德国、日本、法国超过,并一度被意大利超过。

西方经济学家把通货膨胀和经济停滞并存的现象称为滞胀,又把英国以滞胀为特征的经济困难叫作“英国病”。

在60和70年代,英国一直受“英国病”困扰。

经济史学家们对20世纪英国经济相对衰落的原因作了大量的探讨,作出了各种不同的解释,归纳起来主要有以下几点。

工业垄断地位的丧失,背上了先行者的包袱。

英国在生产的组织管理方面落后于美、德等国家。

英国的教育制度存在一定缺陷,主要是存在重文科、轻工科和轻工程,重理论、轻实践的趋向。

帝国遗产的消极影响。

与美、德、日比较起来,英国在研究与开发(R&D)方面的投入少,投资率低,在新技术开发方面落后于其他发达国家。

英国金融界与工业界缺乏建设性的联系。

体制上的缺陷英国政府和资本家没有处理好劳资关系。

世纪末的复兴虽然在20世纪的大部分时间里,英国的经济实力相对下降,但它并没有一蹶不振,进入80年代以后,英国经济增长速度加快,在90年代甚至赶上和超过了欧洲大陆国家和日本。

在主要发达国家中,其GDP的位次也从第6位提高到第4位。

1979年保守党在大选中获胜后,撒切尔夫人上台执政。

实行以下几项主要政策:第一,放弃执行多年的凯恩斯主义,转而采纳货币主义政策,极力控制货币发行量,减少公共开支,治理通货膨胀,稳定英镑币值和物价。

第二,大力推行非国有化政策。

在撒切尔夫人上台执政时的1979年,国有化企业占国内生产值的10.5%。

她认为,国有化是英国经济衰退的原因之一。

她把实行私有化作为其经济政策的核心。

保守党政府鼓励职工买企业股票,改善私人企业的经营环境,扩大资本主义的社会基础。

撒切尔政府倡导所谓“人民资本主义”,采取廉价出售和赠送股票的办法,把劳动者变民企业股东。

把工人变成企业的股东有利于稳定社会秩序,减少罢工,调动工人的积极性,增加企业赢利,刺激经济发展。

这一措施还可以把选民拉到保守党一边来,削弱工党的社会基础,因此此举具有鲜明的政治色彩。

第三,削弱工会力量。

她认为工会力量过于强大是妨碍企业提高经济效益的障碍,因此采取了削弱工会力量的策略。

第四,改革税制,减少企业所得税和个人所得税,并削减福利开支,减少教育经费,其目的在于节省公共开支,刺激投资和增加国内需求。

第五,调整产业结构,发展高新技术。

调整产业结构主要是压缩采煤、钢铁、造船、纺织等“夕阳工业”,发展技术含量高的新兴产业和服务业。

以撒尔夫人为首的保守党政府进行的一系列改革取得了相当的效果,使英国经济出现了新的生机,结束了相对衰退的状态。

在渡过1979—1981年的经济危机后,经济连续9年保持增长势头,在1981—1989年之间,国内生产总值年均增长3.6%,1988年国内生产总值增长了4.5%,这不仅是战后英国经济增长最快的时期,而且也高于美国、西德、法国和意大利,仅次于日本。

从1982年开始,持续多年的两位数通货膨胀率也降了下来,在1982年——1989年期间摇摆于3.3%至7.8%之间。

私有化和减税政策刺激了投资积极性,使企业恢复了活力,劳动生产率提高。

在1980—1990年期间,英国制造业人均值年均增加4.6%,高于其他主要西方国家。

由于出售国有企业股份和资产及市政公房的收入,加上公共支出和失业津贴的减少,财政出现20年来少有的赢余。

对外贸易在1980—1985年连续6年顺差。

北海石油的开采对改善英国的经济状况也起了不小作用。

北海石油不仅改变了石油靠进口的局面,而且还大量出口,石油收入改善了国际收支状况。

英国经济的病态得到初步治理。

撒切尔政府取得的经济成就令世人瞩目,使保守党连续执政达18年之久,这是战后英国历史上少有的现象。

在工党政府执政期间,经济发展比较平稳。

据联合国公布的材料,1990-2001年,英国的人均GDP增长率为2.5%,同期美国为2.1%,法国为1.5%,德国为1.2%,意大利为1.4%,日本为1.0%。

从布莱尔上台至今的情况看,他所推行的“第三条道路”的内外政策,在取得一定成绩的同时,也出现了不少新问题。

贫富差距的不断扩大便是表现之一。

从现在的情况来看,英国相对衰落的趋势似乎已经得到遏制,但随着许多发展中国家的崛起,英国在国际经济和政治中的地位还可能下降。

不过,英国本身绝对不会止步不前,它一定会沿着人类共同发展的道路继续前进。

作为一个曾经在近代世界经济、政治和文化发展史上发挥过重要作用的国家,英国在未来国际社会的地位和作用仍然不可小视。

思考和练习一、选择题1、1867年()第一个获得自治领地位。

A 加拿大B 澳大利亚C 纽芬兰D新西兰2、在1961年5月宣布为共和国,退出英联邦,1994年又重新加入的是()A新西兰 B 印度C 爱尔兰 D 南非联邦3、()从其自身的经济利益出发,二战后更加依赖美国。

A爱尔兰 B 澳大利亚C 加拿大 D 新西兰4、二战后,()出于经济和军事上的原因也向美国靠拢。

A 澳大利亚B 新西兰C 南非D 印度5、英伦三岛指的是()A 苏格兰B 英格兰C威尔士 D 爱尔兰6、英国的正式名称是()A 英帝国B 英联邦C 大不列颠和北爱尔兰联合王国D 联合王国二、判断题1、1926年的帝国会议承认自治领和英国都是英联邦内的地位平等的自治成员()2、19世纪中期,英国是世界上的第一工业大国和第一农业大国,充当了世界霸主。

()3、英国的教育制度存在一定缺陷,主要是重文科,轻工科和轻工程、重理论、轻实践。

()三、名词解释1、“英国病”2、“日不落帝国”3、英国四、简答题1、概述英国的衰落2、简述一战后巩固的损失3、简述20世纪英国经济相对衰落的原因。

五、论述题英国在20世纪末的复兴。