优选非小细胞肺癌诊治进展

- 格式:ppt

- 大小:3.96 MB

- 文档页数:28

我国在非小细胞肺癌研究终于获重大进展引言非小细胞肺癌(Non-Small Cell Lung Cancer,NSCLC)是一种常见的恶性肿瘤,占据了肺癌的绝大多数病例。

虽然在过去几十年里,我们取得了一些进展,但治疗NSCLC仍然具有挑战性。

然而,近年来,我国在NSCLC研究中获得了重大的突破,为患者带来了希望。

1. 分子靶向治疗分子靶向治疗是近年来肿瘤治疗的重要发展方向之一,而在NSCLC 领域中,我国的研究人员取得了一系列重要的突破。

1.1 靶向药物的研发和应用我国的研究人员在NSCLC的靶向药物研发方面取得了重要进展。

例如,EGFR(表皮生长因子受体)是NSCLC中常见的突变基因,我国的科学家发现了EGFR突变体的新型抑制剂,该药物可以减少肿瘤细胞生长和繁殖,对EGFR突变型NSCLC患者表现出显著的治疗效果。

此外,针对其他靶向基因的药物研发也取得了重要进展,如ALK (异源性酪氨酸激酶)突变型NSCLC的治疗药物,以及ROS1(ROS原癌基因1)突变型NSCLC的治疗药物等。

这些研究为NSCLC患者提供了更精确、更有效的治疗选择。

1.2 靶向治疗的个体化我国的研究人员还在靶向治疗的个体化方面做出了重要贡献。

通过对NSCLC患者基因突变的检测,研究人员可以根据患者的基因特征为其制定个性化的治疗方案。

这种个体化治疗的方法被证明在提高治疗效果和减少副作用方面非常有效。

2. 免疫治疗免疫治疗是另一种在NSCLC领域取得重大进展的治疗方法。

我国的研究人员在该领域做出了重要贡献。

2.1 PD-1抑制剂的研发和应用PD-1/PD-L1信号通路在抗肿瘤免疫应答中起关键作用,而PD-1抑制剂的研发和应用被证明在NSCLC的治疗中非常有效。

我国的科学家在PD-1抑制剂的研发和临床应用方面取得了重要进展。

目前,我国已经有多个PD-1抑制剂进入临床试验,取得了显著的治疗效果,为NSCLC患者带来了新的希望。

2.2 个体化免疫治疗与靶向治疗类似,免疫治疗也可以根据患者的基因特征和免疫状态进行个体化治疗。

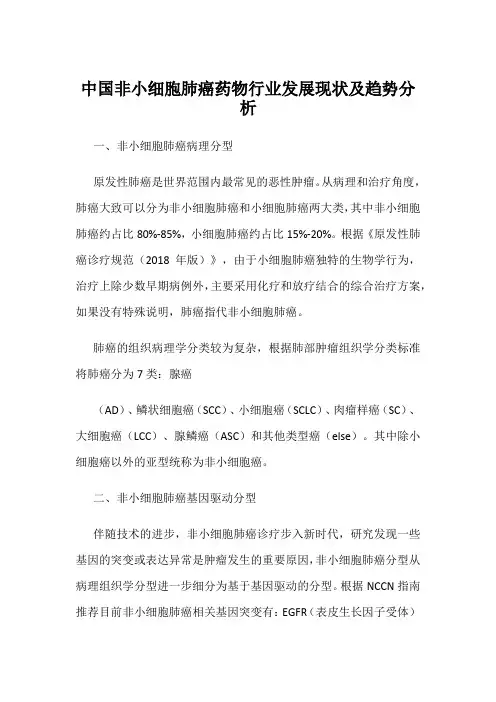

中国非小细胞肺癌药物行业发展现状及趋势分析一、非小细胞肺癌病理分型原发性肺癌是世界范围内最常见的恶性肿瘤。

从病理和治疗角度,肺癌大致可以分为非小细胞肺癌和小细胞肺癌两大类,其中非小细胞肺癌约占比80%-85%,小细胞肺癌约占比15%-20%。

根据《原发性肺癌诊疗规范(2018年版)》,由于小细胞肺癌独特的生物学行为,治疗上除少数早期病例外,主要采用化疗和放疗结合的综合治疗方案,如果没有特殊说明,肺癌指代非小细胞肺癌。

肺癌的组织病理学分类较为复杂,根据肺部肿瘤组织学分类标准将肺癌分为7类:腺癌(AD)、鳞状细胞癌(SCC)、小细胞癌(SCLC)、肉瘤样癌(SC)、大细胞癌(LCC)、腺鳞癌(ASC)和其他类型癌(else)。

其中除小细胞癌以外的亚型统称为非小细胞癌。

二、非小细胞肺癌基因驱动分型伴随技术的进步,非小细胞肺癌诊疗步入新时代,研究发现一些基因的突变或表达异常是肿瘤发生的重要原因,非小细胞肺癌分型从病理组织学分型进一步细分为基于基因驱动的分型。

根据NCCN指南推荐目前非小细胞肺癌相关基因突变有:EGFR(表皮生长因子受体)基因突变、ALK(间变性淋巴瘤激酶)基因重排、ROS1(ROS原癌基因1)基因重排、BRAF(B-Raf原癌基因)点突变、KRAS(KRAS原癌基因点)突变、Met(Met14)外显子突变、RET(RET融合基因)重排、ERBB2(HER2 )基因突变等。

三、非小细胞肺癌药物定义与分类非小细胞肺癌的药物治疗包括化疗、分子靶向治疗以及免疫治疗,伴随致癌驱动基因的相继确定,众多研究表明靶向治疗药物可极大地改善和延长携带相应驱动基因的非小细胞肺癌患者的预后和生存。

近年来,免疫检查点抑制剂已经证实可用于治疗局部晚期或转移性非小细胞肺癌,中国首个PD-1抑制剂纳武利尤单抗被获批用于驱动基因阴性的晚期非小细胞肺癌患者。

四、中国非小细胞肺癌药物行业市场规模随着中国经济的迅速发展,居民收入水平的提高,居民用于医疗健康的费用也逐渐上升。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 非小细胞肺癌靶向治疗的新进展(下)(DOC)非小细胞肺癌靶向治疗的新进展(下) 非小细胞肺癌靶向治疗的新进展(下) 上海交通大学附属胸科医院韩宝惠非小细胞肺癌是一种恶性程度较高,易复发、转移的恶性肿瘤,超过半数以上的患者在确诊时已属相对晚期,治疗必须采用针对全身兼顾局部的多学科治疗方法(包括手术、放疗、化疗、免疫治疗及靶向治疗)。

肿瘤分子靶向治疗是指针对参与肿瘤发生发展过程的细胞信号转导和其它生物学途径的治疗手段。

靶向治疗在晚期 NSCLC 的治疗中发挥了极其重要的作用,有些已经按循证医学的原则进入了国际肿瘤学界公认的标准治疗方案的规范,越来越多的研究成果有理由使我们相信,目前晚期 NSCLC 的药物治疗正从单纯细胞毒药物转化到分子靶向治疗的时代。

肺癌的靶向治疗经过近十多年来的研究,取得了许多具有里程碑意义的成就。

例如 2003 年 5 月美国FDA 批准 gefitinib(Iressa,易瑞莎)用于泰素/顺铂治疗后晚期 NSCLC 的治疗;虽然由于 ISEL 的阴性结果, FDA 修改了 gefitinib 的适应证, 2006 版 NCCN 指南也撤回了对 gefitinib 的推荐,但鉴于 gefitinib在东方人中显示出的良好疗效,仍可作为临床的选择;BR21 研究中,erlotinib (Tarceva,特罗凯)在总生存期方面明显优于安慰剂,2004 年 11 月FDA 批准其作为晚期 NSCLC 的二、三线治疗,2006 年 NCCN 也作了1 / 7同样的推荐; ECOG-E4599 研究首次显示在标准的一线泰素/卡铂方案基础上联合 bevacizumab (Avastin,贝伐单抗)能提高疗效,2006 年NCCN 对符合适应证的患者推荐优先选择;在我国YH-16(Endostar,恩度)联合诺维本/顺铂化疗也通过了 SDA 的审批。

少见突变晚期非小细胞肺癌治疗进展(全文)随着肺癌驱动基因的发现及药物研发的快速发展, 晚期非小细胞肺癌(non-small-cell lung cancer, NSCLC)靶向治疗取得长足的进步, 也大大降低了近十年来NSCLC的死亡率, 成为精准医学的范例。

EGFR、ALK这两个NSCLC常见驱动基因的治疗已经逐渐成熟及趋向更加精准化。

相比之下, 少见突变晚期NSCLC的治疗仍然面临很大挑战。

在2020年, ROS1、MET、RET、HER2及EGFR 20外显子插入这几个少见突变的治疗取得突破性进展, 有望改变少见突变晚期NSCLC的治疗格局。

1ROS1基因融合ROS1基因融合在NSCLC的发生率为1%~2%, 多见于年轻、不吸烟的腺癌[2]。

目前, 美国食品药品监督管理局(Food and Drug Administration, FDA)及中国国家药品监督管理局(National Medical Products Administration, NMPA)均已批准克唑替尼应用于治疗ROS1基因融合阳性晚期NSCLC, 而entrectinib也已获得FDA批准。

克唑替尼获批主要基于PROFILE 1001和OO12-01两项前瞻性临床试验结果, 以西方人群为主的PROFILE 1001研究显示克唑替尼治疗ROS1阳性晚期NSCLC的客观缓解率(objective response rate, ORR)为72%、无进展生存期(progression-free survival, PFS)为19.2个月[3]。

OO12-01是针对东亚人群ROS1阳性晚期NSCLC最大样本量的临床研究, 克唑替尼治疗后的ORR为88%、PFS为13.4个月[4]。

Entrectinib是靶向ROS1/NTRK/ALK的多激酶抑制剂(multikinase inhibitor, MKI), ALKA-372-001、STARTRK-1及STARTRK-2三项Ⅰ/Ⅱ期临床研究汇总结果显示, entrectinib治疗ROS1基因融合阳性晚期NSCLC的ORR达77%, 中位PFS为19个月, 中位缓解持续时间(duration of response, DoR)24.6个月, 颅内病灶ORR 为55%, 基线存在脑转移患者的PFS为13.6个月[5]。

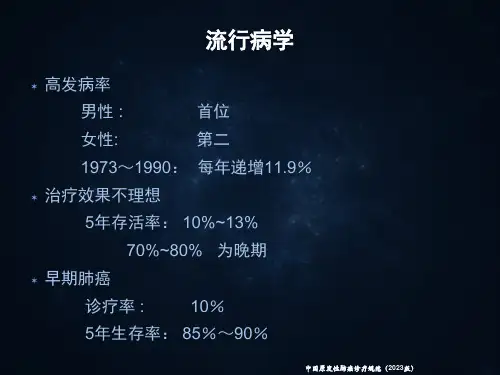

非小细胞肺癌免疫治疗进展一、概述1. 非小细胞肺癌的概述及流行现状非小细胞肺癌(NonSmall Cell Lung Cancer,NSCLC)是肺癌中最常见的类型,主要包括腺癌、鳞癌和大细胞癌等组织类型。

与小细胞肺癌相比,非小细胞肺癌的癌细胞生长和扩散相对较慢,但其发病隐匿,往往在疾病进展到一定程度后才被发现,给治疗带来一定的难度。

非小细胞肺癌的发病率在全球范围内呈上升趋势,尤其在发展中国家,其增长速度更为显著。

这主要归因于吸烟、大气污染、职业暴露等环境因素的加剧,以及人口老龄化等因素的影响。

随着诊断技术的进步和公众健康意识的提高,越来越多的非小细胞肺癌患者被早期发现,这也使得非小细胞肺癌的流行现状更加复杂。

非小细胞肺癌的临床表现多样,早期症状往往不明显,常见的症状包括咳嗽、呼吸困难、胸痛等。

随着病情的进展,患者可能出现体重下降、恶病质等全身症状。

由于非小细胞肺癌的恶性程度较高,且容易发生远处转移,因此其预后往往较差,给患者的生命健康带来严重威胁。

非小细胞肺癌的治疗手段主要包括手术、放疗、化疗和免疫治疗等。

免疫治疗作为近年来兴起的一种新型治疗方式,通过激活患者自身的免疫系统来攻击肿瘤细胞,已经取得了显著的疗效。

随着研究的深入和技术的进步,免疫治疗在非小细胞肺癌治疗中的地位将越来越重要。

2. 免疫治疗在非小细胞肺癌治疗中的重要性在非小细胞肺癌(NSCLC)的治疗领域,免疫治疗以其独特的机制和显著的疗效,日益成为重要的治疗手段。

本章节将重点探讨免疫治疗在非小细胞肺癌治疗中的重要性。

特别是免疫检查点抑制剂的应用,为非小细胞肺癌的治疗开辟了新的途径。

这类药物通过阻断肿瘤细胞逃避免疫系统识别的能力,恢复机体对肿瘤的正常免疫反应,从而实现对肿瘤的有效控制。

与传统的化疗和放疗相比,免疫治疗具有更高的特异性和更低的副作用,为患者提供了更好的生活质量。

在晚期非小细胞肺癌的治疗中,免疫单药一线治疗已经取得了显著的成果。

非小细胞肺癌治疗现状及进展摘要:在我国恶性肿瘤发病率中肺癌处于第一位,其中以非小细胞肺癌为主要类型,约占80%以上,非小细胞肺癌的治疗方式越来越多样化,治疗方案从单纯外科治疗发展到以外科为主的多学科综合治疗时代。

关键字:非小细胞肺癌;治疗进展随着我国经济的快速发展,导致环境污染加重,在我国肺癌的发病率正快速增长, 肺癌已成为我国恶性肿瘤死亡率的首位。

其中,非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)是肺癌的主要类型,占80%以上,NSCLC起病隐匿,就医时多数已经处于中晚期,5年生存率低,其中高龄患者占多数,约50%肺癌患者年龄>65 岁[1]。

随着诊疗技术的不断发展,非小细胞肺癌的治疗方式越来越多样化,治疗方案从单纯外科治疗发展到以外科为主的多学科综合治疗时代。

1.外科手术治疗目前非小细胞肺癌的治疗以多学科综合治疗模式为最有效治疗方法,目前外科手术主要有以下几种方式:肺段切除术或楔形切除术、肺叶切除手术、袖式肺叶切除术、全肺切除术、扩大切除术、微创手术治疗。

随着术前诊断技术的不断提高,特别是纵膈镜、PET-CT等应用于临床,对于非小细胞肺癌能够进行准确的分期,为临床治疗提供有效的治疗指导。

目前对于非小细胞肺癌除Ⅲb、Ⅳ期外,应以外科手术治疗为主,只要患者身体素质良好,基本手术原则均应为解剖性肺叶切除+肺门纵膈淋巴结清扫术,也可在微创技术下行解剖性肺叶切除+淋巴结清扫术,Ⅲa期如肿瘤过大或侵犯周围重要器官可在行新辅助化疗后,根据化疗后复查结果考虑是否行肺癌根治术,Ⅳ期、Ⅲb期及部分Ⅲa不可手术者均应以化疗及放疗为主[2]。

2.常规化疗非小细胞肺癌起病隐匿,发现时患者多数已处于晚期,很多病人因此错过手术最佳时期,化疗成为晚期肺癌重要治疗方式,其次ⅢA-ⅢB非小细胞肺癌,常因肿瘤体积或位置原因侵犯或包绕邻近组织或器官,导致常规手术很难将其彻底切除,使用化疗可降低TNM分期,提高手术疗效。

非小细胞肺癌的治疗进展滚潭明(广西三江县人民医院内科,广西三江545500)关键词:癌,非小细胞肺;治疗;研究中图分类号:R734.2文献标识码:A文章编号:1001-5817(2007)02-0267-04非小细胞肺癌(non-small-cell lung cancer,NSCLC)约占肺癌总数的80%左右,就诊时多数患者已失去手术机会,仅有20%可以接受手术治疗,术后复发和转移率仍高达50%以上。

常规放射治疗难以提高病灶靶区照射剂量,局控率与5年生存率极低[1]。

三维适形放射治疗(three-dimensional confor mal r a-diation therapy,3DCRT)在提高局控率和改善生存质量上尤显优势[2,3],但不能明显降低远处转移,从而影响其远期疗效。

联合化疗已成为治疗N SCL C的趋势[4]。

现就NSCLC的治疗综述如下:1手术治疗手术治疗仍然是目前治疗NSCLC最理想的方法。

根据1997年国际T NM分期标准,对较早期非小细胞肺癌(Ñ、Ò期)行手术切除治疗的疗效已被认同并达成共识。

然而对中、晚期肺癌(Ó、Ô期),由于总体治疗效果较差,对其手术介入治疗的必要性存在较大争议[5]。

随着科学技术的进步,肺外科治疗已获得迅速的发展,对Ó期N SCLC目前主张仍以手术治疗为主的综合治疗。

M ountain[6]报道Ó期NSCL C术后5年生存率达30%。

肿瘤的扩大性切除和术后的综合治疗能明显提高Ó期N SCL C肺癌的治疗效果。

覃忠卫[7]等对31例Ó期NSCL C行手术治疗,术后3年生存率为28.6%,术后并发症和病死率不高于其它期手术。

局部治疗(手术或放疗)之前行化疗称之为新辅助化疗,被看作为一种细胞减量治疗,即通过术前化疗,缩小肿瘤体积,减轻肿瘤负荷,从而提高手术完全性切除率,延长患者生存期[8]。

贝伐珠单抗应用于非小细胞肺癌中的研究进展

贝伐珠单抗是一种基于抗原特异性的免疫疗法,已成为非小细胞肺癌(NSCLC)治疗中的一种有效药物。

该药物通过与肿瘤细胞表面的EGFR(表皮生长因子受体)结合,阻断肿瘤生长信号,并激活免疫系统杀伤癌细胞,从而达到治疗的目的。

贝伐珠单抗的临床应用研究表明,它能有效地治疗EGFR突变型NSCLC病人。

EGFR突变型是NSCLC中最常见的致癌机制之一,与患者通常呈现出较高的临床反应率和较长的无进展生存期。

贝伐珠单抗能够在治疗这类NSCLC病人中起到较好的疗效,尤其是在一线治疗方案中应用。

此外,贝伐珠单抗还被用于治疗EGFR野生型NSCLC病人。

因为贝伐珠单抗能够阻断EGFR与其他配体结合,从而激活了免疫系统,使其能够杀死癌细胞。

研究表明,贝伐珠单抗可在EGFR野生型NSCLC病人中缓解症状,在多种化疗方案中也能起到较好的疗效。

此外,贝伐珠单抗是一种单克隆抗体,并且与靶向药物不同,其以多种方式影响肿瘤细胞,从而提高了治疗效果。

贝伐珠单抗还能够调节免疫系统,防止其攻击正常细胞,并增强患者的免疫功能,从而提高身体对癌症的免疫力。

总的来看,贝伐珠单抗在NSCLC治疗中得到了广泛应用和认可。

随着普及和进一步研究的发展,贝伐珠单抗在NSCLC病人中的潜在疗效将会得到更充分的展现,并为病人提供更好的治疗选择和希望。