钠离子储能电池电极材料研究

- 格式:doc

- 大小:13.43 KB

- 文档页数:3

钠离子电池储能技术研究现状与发展随着科技的发展,各种电子设备得以广泛应用。

充电问题成为人们烦恼的事情。

目前,电动汽车的快速发展引起了人们对能源存储技术的关注。

新能源储存技术中,钠离子电池技术备受瞩目。

本文将介绍钠离子电池储能技术的现状和发展趋势。

一、钠离子电池技术的基本原理和优势钠离子电池是一种储能电池,与锂离子电池类似,但是其正极材料为钠离子化合物。

钠离子电池的充放电机理与锂离子电池相似,但其独特的正极材料使其具有一定的优势。

钠正极材料的选择主要依据其离子扩散性能。

在当前材料中,钠镍钴铁氧化物(NFC)被认为是最具潜力的正极材料。

其特点是高容量、安全性高、容易制备等。

钠离子电池与锂离子电池相比,其优势在于相对较低的成本和更好的可再生性。

它们的材料都更为丰富和廉价,这意味着它们的维护成本和建造成本都会降低。

此外,由于钠离子电池的循环寿命比较长,因此其使用寿命更长。

二、钠离子电池技术的应用现状目前,钠离子电池技术已经应用于一些商业化的领域,包括家用储能和电动汽车。

在家用储能方面,钠离子电池的市场份额不断扩大,但由于成本和性能问题,其与锂离子电池的竞争仍然很激烈。

在电动汽车领域,由于钠离子电池具有高容量和长寿命等优点,因此被认为是一种有潜力的替代锂离子电池的技术。

三、钠离子电池技术的未来发展虽然钠离子电池已经应用于一些领域,但其在商业化方面仍面临一些挑战。

目前,该技术的主要问题是电池寿命和性能。

研究人员正在寻找一些新型材料和设计,以优化钠离子电池的性能。

一个解决方案是使用多种材料混合,以妥善处理其容量和循环寿命之间的平衡。

同时,市场需求对钠离子电池的使用寿命、性能和可再生等提出了更高的要求。

总的来说,虽然钠离子电池技术刚起步,但其具有潜在的市场前景。

在未来,我们可以看到其在储能设备、电动汽车和其他项目中得到更广泛的应用。

未来钠离子电池技术的发展将是一个不断迭代的过程,当我们看到它正在成为更好的、更可靠的替代能源存储技术时,我们将会期待。

钠离子电池研究随着全球经济的持续发展与人们生活水平的提高,对能源的需求越来越大,而电池作为能量的储存与转化装置,也变得越来越重要。

近年来,围绕着电池的研究越来越火热,其中,钠离子电池研究更是备受关注。

本文将分步骤为大家阐述钠离子电池的研究进展。

一、理论研究1.钠离子电池的基本原理钠离子电池与锂离子电池不同,其正极材料是由Na离子构成的,负极材料则是由碳、硅等材料构成的。

在充电时,钠离子从正极材料中释放出来,通过电解质到达负极材料进行储存,同时在负极材料上的离子也被电解质带到正极材料中。

在放电时,这一过程则是正好相反。

2.钠离子电池的优缺点相比于锂离子电池,钠离子电池的优点在于其材料更加普遍而且价格更为亲民,具有很大的发展潜力,同时其在高温环境下的性能表现更加稳定。

不过其电化学稳定性相对较差,循环寿命也不如锂离子电池。

二、实验研究1.钠离子电池的制备制备钠离子电池需要选择合适的材料,包括正负极材料、电解质等。

目前主流的研究方向是基于石墨材料的负极以及由水溶性电解质膜组成的电解质。

2.钠离子电池的性能测试性能测试主要包括电化学测试和物理化学测试。

需要对其放电容量、放电曲线、循环寿命等进行测试分析。

三、应用研究1.钠离子电池在新能源汽车领域的应用钠离子电池具有储能密度高、温度影响小、寿命长等优点,非常适合用于新能源汽车中。

目前,国内外相关企业已经开始投入大量资金进行钠离子电池研究,用于新能源汽车领域的推广。

2.钠离子电池在能源存储领域的应用钠离子电池储存能力强,是储能领域一种很适合的能源储存方式,其可以应用于家庭、工业、商业等领域的储能系统,以及市政建设、医疗设备等领域的应急电源。

综上所述,围绕钠离子电池的研究在不断深入和拓展,相信随着技术的发展,钠离子电池的优点将得到进一步地挖掘和利用,为人们的生活和工作带来更多便利与效益。

《钠离子电池正极材料普鲁士蓝的合成及性能研究》篇一一、引言随着人们对可再生能源和绿色能源的日益关注,电池技术作为其关键组成部分,也得到了广泛的研究。

其中,钠离子电池因其资源丰富、成本低廉、环境友好等优点,成为了研究的热点。

普鲁士蓝(Prussian Blue, PB)作为一种具有高理论比容量的正极材料,在钠离子电池中具有巨大的应用潜力。

本文将详细介绍钠离子电池正极材料普鲁士蓝的合成方法及其性能研究。

二、普鲁士蓝的合成普鲁士蓝的合成主要采用共沉淀法。

首先,将适量的铁源(如FeCl3)和亚铁源(如FeSO4)以及氰化物(如K4[Fe(CN)6])按照一定比例溶解在水中,形成混合溶液。

然后,在剧烈搅拌下,将碱(如NaOH或KOH)溶液缓慢加入混合溶液中,使溶液的pH值逐渐升高,从而形成普鲁士蓝的前驱体。

接着,通过离心、洗涤、干燥等步骤,得到普鲁士蓝粉末。

最后,将普鲁士蓝粉末进行高温煅烧,以提高其结晶度和纯度。

三、普鲁士蓝的性能研究1. 结构与形貌通过X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)等手段,对合成的普鲁士蓝进行结构和形貌分析。

结果表明,普鲁士蓝具有立方相结构,且颗粒分布均匀,形貌规整。

2. 电化学性能将普鲁士蓝作为钠离子电池正极材料,进行电化学性能测试。

在半电池体系中,以金属钠为对电极,测试普鲁士蓝的充放电性能、循环性能和倍率性能。

测试结果表明,普鲁士蓝具有较高的初始放电比容量和较好的循环稳定性。

在充放电过程中,普鲁士蓝的电压平台稳定,且具有较高的库伦效率。

3. 物理性能对普鲁士蓝的物理性能进行研究,包括其密度、振实密度、粒度分布等。

结果表明,普鲁士蓝具有较高的密度和振实密度,有利于提高电池的能量密度和功率密度。

此外,普鲁士蓝的粒度分布较窄,有利于提高电池的倍率性能。

四、结论本文采用共沉淀法成功合成了普鲁士蓝,并对其结构和形貌进行了分析。

通过电化学性能测试和物理性能研究,表明普鲁士蓝具有较高的初始放电比容量、良好的循环稳定性和较高的库伦效率。

电极材料的储钠性能研究随着电子设备的迅速发展和能源需求的增长,储能技术的研究变得越来越重要。

锂离子电池由于其高能量密度和长寿命而成为目前市场上应用最为广泛的储能设备之一。

然而,随着电子设备发展到更高性能水平,传统的锂离子电池逐渐暴露出容量无法满足需求的问题。

为了解决这个问题,科学家们开始研究替代性的储能电池,其中钠离子电池成为备受关注的领域之一。

钠离子电池作为锂离子电池的替代品,具有很多优势。

首先,钠储能材料更为丰富,钠在地壳中的丰度远高于锂。

这意味着开发钠离子电池材料有更多的选择,有助于减低材料制备成本和提升电池性能。

其次,钠离子电池的电荷和离子尺寸与锂离子电池相似,因此现有的锂离子电池研究成果可以为钠离子电池研究提供很好的借鉴。

在研究钠离子电池材料时,电极材料的储钠性能是一个关键因素。

电极材料的储钠性能主要由两个因素决定:储钠容量和循环稳定性。

理想的电极材料应该具备高储钠容量和较好的循环稳定性。

近年来,科学家们在电极材料的储钠性能研究中取得了很多进展。

以钠离子电池的正极材料为例,传统的锂离子电池的正极材料通常是锰酸锂、钴酸锂、三元材料等,而钠离子电池的正极材料研究主要集中在钠离子插层化合物上。

例如,V2O5作为一种典型的钠离子插层材料,具有较高的储钠容量。

但是,由于其体积变化较大,在循环过程中容易发生结构破坏,导致电池循环稳定性差。

为了解决这个问题,科学家们通过掺杂、包覆、纳米化等方法对V2O5进行改性,显著提高了材料的循环稳定性。

此外,钠离子电池的负极材料也是研究的热点之一。

传统的锂离子电池负极材料主要是石墨,但钠离子电池中的石墨由于钠离子尺寸较大,导致储钠容量较低。

因此,科学家们在负极材料的研究中寻求新的突破。

有研究表明,金属纳米颗粒和硫化物等材料作为负极材料在钠离子电池中表现出良好的储钠性能。

这些材料具有较高的储钠容量和良好的循环稳定性,因此有望成为未来钠离子电池的理想负极材料。

总的来说,电极材料的储钠性能是钠离子电池研究中的重要问题。

钠离子电池储能系统设计及其应用研究钠离子电池储能系统设计及其应用研究一、引言近年来,随着电动汽车市场的快速发展,储能技术成为了能源领域研究的热点之一。

钠离子电池储能系统作为一种新型的储能技术,具有高能量密度、长循环寿命、较低成本等优点,受到了广泛关注和研究。

本文将对钠离子电池储能系统的设计原理和应用进行详细介绍。

二、钠离子电池储能系统的设计原理钠离子电池储能系统是通过钠离子在电极之间的迁移来存储和释放电能的。

储能系统主要由电极材料、电解质和隔膜组成。

1. 电极材料钠离子电池的正极材料通常采用含有钠离子可逆嵌入/脱嵌的过渡金属氧化物或磷酸盐,例如钠镍酸盐、钠锰酸盐等。

负极材料一般选择硅合金等材料,能够实现更高的能量密度。

电极材料的选择对电池的能量密度、循环寿命和安全性等性能有着重要影响。

2. 电解质电解质是连接正负极的导电介质,主要通过离子导电来实现钠离子在电极之间的迁移。

传统的电解质主要采用有机液体,但存在着易燃、挥发性大等安全隐患。

近年来,固态电解质材料逐渐受到关注,其具有较好的稳定性和安全性。

3. 隔膜隔膜用于阻止正负极之间的直接接触,防止电池短路。

隔膜要具有较好的离子传导性能,同时保证杂质和水分的阻隔能力。

常见的隔膜材料是可撕裂的聚合物薄膜。

三、钠离子电池储能系统的应用研究1. 电动汽车钠离子电池作为一种高能量密度的储能技术,具有较长的续航里程和较低的充电时间,在电动汽车领域有着广阔的应用前景。

相比于传统的锂离子电池,钠离子电池具有较低的成本,可以降低电动汽车的制造成本。

2. 储能电站钠离子电池储能系统可以作为储能电站的核心组件,用于电网调峰填谷和应对突发负载。

钠离子电池具有较高的能量密度和循环寿命,能够有效提高储能电站的运行效率。

此外,钠离子电池储能系统还可以与可再生能源发电设备相结合,实现可再生能源的稳定输出。

3. 家庭储能系统随着分布式能源的快速发展,家庭储能系统需求逐渐增多。

钠离子电池储能系统可以安装在家庭中,储存太阳能电池板或风力发电机等设备产生的电能,供家庭用电。

《钠离子电池正极材料普鲁士蓝的合成及性能研究》篇一一、引言随着能源危机和环境污染问题的日益严重,新型储能技术的研究与开发显得尤为重要。

钠离子电池作为一种具有潜力的储能技术,其正极材料的研究成为了关键。

普鲁士蓝(Prussian Blue, PB)因其丰富的化学成分、优良的物理性能以及较高的电化学活性而成为近年来研究的热点。

本文将围绕普鲁士蓝作为钠离子电池正极材料的合成工艺和性能展开详细的研究与讨论。

二、普鲁士蓝的合成方法普鲁士蓝的合成方法主要包括固相反应法、溶液法等。

在本研究中,我们主要采用溶液法中的共沉淀法来合成普鲁士蓝。

具体步骤如下:1. 原料准备:准备相应的铁盐、亚铁盐和K+源等原料。

2. 溶液制备:将铁盐和亚铁盐按照一定比例溶于适量的去离子水中,制备成混合溶液。

3. 沉淀反应:在搅拌条件下,向混合溶液中加入沉淀剂(如氢氧化钠等),调节pH值至适当范围,形成普鲁士蓝的前驱体沉淀。

4. 分离与洗涤:通过离心分离的方式将前驱体沉淀从溶液中分离出来,并用去离子水洗涤数次,以去除杂质离子。

5. 干燥与煅烧:将洗涤后的前驱体在恒温干燥箱中干燥,再在高温下进行煅烧处理,得到普鲁士蓝正极材料。

三、普鲁士蓝的性能研究1. 结构与形貌分析:通过X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)等手段对合成的普鲁士蓝进行结构与形貌分析,了解其晶体结构和微观形貌。

2. 电化学性能测试:将普鲁士蓝作为钠离子电池的正极材料,进行充放电测试、循环伏安测试(CV)等电化学性能测试,评估其电化学性能。

3. 性能分析:根据测试结果,分析普鲁士蓝的充放电容量、循环稳定性、倍率性能等电化学性能指标,并探讨其性能优劣的原因。

四、结果与讨论1. 结构与形貌结果:XRD和SEM测试结果表明,合成的普鲁士蓝具有典型的立方相结构,且颗粒分布均匀,形貌规整。

2. 电化学性能结果:充放电测试和CV测试显示,普鲁士蓝作为钠离子电池正极材料具有较高的充放电容量、良好的循环稳定性和较高的倍率性能。

钠离子储能电池正极材料的调控制备及性能研究一、本文概述随着能源需求的持续增长和环境保护的迫切要求,高效、环保的储能技术已成为当前科研和工业领域的研究热点。

钠离子储能电池作为一种新型的二次电池,以其资源丰富、成本低廉、环境友好等优点,被认为是大规模储能领域的重要候选者。

钠离子储能电池在实际应用中仍面临正极材料性能不足、能量密度偏低等挑战。

研究钠离子储能电池正极材料的调控制备及其性能优化,对于推动钠离子储能电池的商业化进程具有重要意义。

本文旨在探讨钠离子储能电池正极材料的调控制备方法,分析其结构与性能之间的关系,并提出优化策略。

通过综述国内外相关文献,总结不同正极材料的制备技术和性能特点,揭示当前研究的热点和难点。

在此基础上,本研究将采用先进的材料制备技术,如溶胶凝胶法、高温固相法等,结合表征手段和电化学性能测试,深入探究正极材料的结构与性能之间的关系,为钠离子储能电池的进一步优化提供理论支撑和实践指导。

本文的研究内容主要包括以下几个方面:介绍钠离子储能电池的工作原理和正极材料的性能要求,为后续研究奠定基础综述不同正极材料的制备方法和性能特点,分析其优缺点接着,重点介绍本研究所采用的调控制备方法,包括材料配方设计、制备工艺优化等通过电化学性能测试和表征手段,评估所制备正极材料的性能,并提出改进策略。

本文的研究成果将为钠离子储能电池正极材料的优化和商业化应用提供有力支持,同时为推动新型储能技术的发展提供有益参考。

二、钠离子储能电池概述钠离子储能电池(Sodiumion batteries, SIBs)是近年来备受关注的一种新型储能技术。

其工作原理与锂离子电池(LIBs)类似,但使用钠离子(Na)替代锂离子(Li)作为电荷载体。

由于钠在地球上的储量丰富,价格相对较低,且钠离子电池的工作电压适中,使得钠离子储能电池在大规模储能领域具有巨大的应用潜力。

钠离子储能电池由正极、负极、电解液和隔膜等部分组成。

正极材料是决定电池性能的关键因素之一。

研究和优化钠离子电池的电化学性能钠离子电池(Sodium-ion battery,简称SIB)是一种新型的二次电池技术,其正极材料采用钠化合物,负极采用类石墨材料,电解液中使用钠盐。

与锂离子电池相比,钠离子电池具有较低的成本、较高的储能密度和较宽的工作温度范围。

本文将从正负极材料的研究和优化、电解液的优化以及电池设计与组装等方面对钠离子电池的电化学性能进行研究和讨论。

首先,正负极材料的选择对电池性能至关重要。

正极材料需要具有较高的导电性、良好的钠离子嵌入/脱嵌能力以及较高的循环稳定性。

当前常用的正极材料有钠离子石墨、钠钴酸盐、磷酸盐等。

其中,钠钴酸盐具有较高的比容量和较好的循环稳定性,但其价格较高。

因此,寻找性能更优、成本更低的正极材料是一个值得研究的方向。

负极材料主要用类石墨材料,具有良好的导电性和嵌入/脱嵌性能。

当前常用的负极材料有钠离子石墨、石墨烯等。

石墨烯作为一种二维材料,具有较高的比表面积和导电性,对提高钠离子嵌入性能具有潜在的应用前景。

其次,电解液的优化对于提高钠离子电池的电化学性能至关重要。

常用的电解液是聚合物电解质和无机盐。

聚合物电解质具有较高的离子导电性和较好的界面稳定性,但其与钠离子的配位能力相对较弱。

因此,设计合适的电解质配方以提高电解液的导电性和稳定性是关键。

最后,电池的设计与组装对于实现优化的电化学性能也具有重要意义。

电池的设计需要考虑到电极材料的配比、电极的厚度、电池的封装等因素。

电池的组装需要保证电极与电解液的充分接触,并保证电解液的稳定性和安全性。

总结以上几点,钠离子电池的电化学性能可以通过研究和优化正负极材料、电解液以及设计与组装等方面来实现。

其中,正负极材料的选择和电解液的优化是当前研究的热点和难点。

通过结合实验和理论模拟的方法,不断深入研究钠离子电池的电化学过程,可以为改善钠离子电池的性能提供重要的理论指导和技术支持。

钠离子电池负极材料研究进展20世纪70年代,钠离子电池和锂离子电池几乎被同时开展研究,后来由于锂离子电池的成功商业化推广,钠离子电池的研究有所停滞。

直到2010年后,随着对可再生能源利用的大量需求以及对大规模储能技术的迫切需要,钠离子电池再次迎来了它的发展黄金期。

钠离子电池的原理与锂离子电池类似,同属于“摇椅式电池”,同样由正极、电解液、隔膜和负极组成。

其负极材料根据储钠机理同样可以分为嵌入反应材料、转换反应材料、合金反应材料。

一、嵌入反应材料嵌入反应材料主要为碳基材料,包括石墨、纳米碳材料、软碳和硬碳材料等。

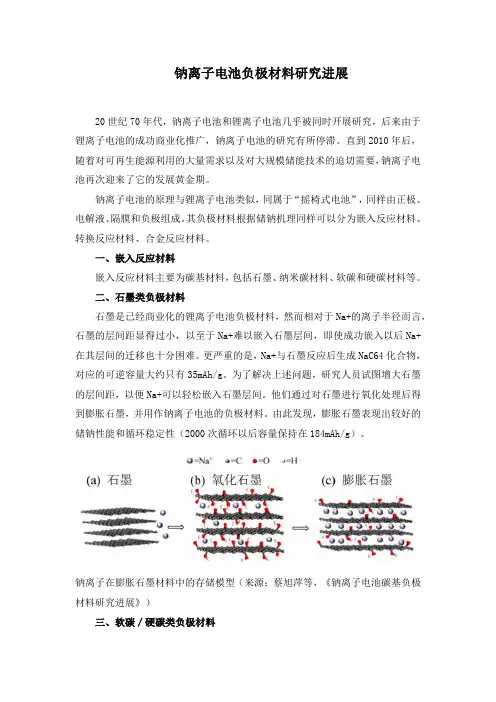

二、石墨类负极材料石墨是已经商业化的锂离子电池负极材料,然而相对于Na+的离子半径而言,石墨的层间距显得过小,以至于Na+难以嵌入石墨层间,即使成功嵌入以后Na+在其层间的迁移也十分困难。

更严重的是,Na+与石墨反应后生成NaC64化合物,对应的可逆容量大约只有35mAh/g。

为了解决上述问题,研究人员试图增大石墨的层间距,以便Na+可以轻松嵌入石墨层间。

他们通过对石墨进行氧化处理后得到膨胀石墨,并用作钠离子电池的负极材料。

由此发现,膨胀石墨表现出较好的储钠性能和循环稳定性(2000次循环以后容量保持在184mAh/g)。

钠离子在膨胀石墨材料中的存储模型(来源:蔡旭萍等,《钠离子电池碳基负极材料研究进展》)三、软碳/硬碳类负极材料硬碳和软碳材料被认为是最具有潜力的钠离子电池负极材料。

该类材料不具备石墨化的结构特征,其石墨微晶自由取向,即结构上短程有序、长程无序。

同时,结构内部含有大量的缺陷,十分有利于储存离子半径较大的Na+,因此其储钠容量比石墨大很多。

此外,使用软碳和硬碳构筑复合材料也是目前重要的发展方向之一。

石墨烯、硬炭、软炭和石墨示意图(来源:蔡旭萍等,《钠离子电池碳基负极材料研究进展》)四、新型纳米碳材料自20世纪60年代以来,包括碳纳米管、石墨烯等新型碳材料被开发出来。

碳纳米管具有独特的一维度管状结构,且具有很大的长径比;石墨烯(氧化还原石墨烯)具有超薄的二维片层结构,有利于缓和在充放电过程中的体积变化。

《钠离子电池正极材料普鲁士蓝的合成及性能研究》篇一一、引言随着对可再生能源和储能技术的日益关注,钠离子电池因其成本低廉、资源丰富等优势,逐渐成为锂离子电池的潜在替代品。

其中,普鲁士蓝(Prussian Blue,简称PB)因其良好的电化学性能、结构稳定性和环境友好性,成为钠离子电池正极材料的理想选择。

本文将重点探讨普鲁士蓝的合成方法以及其电化学性能。

二、普鲁士蓝的合成1. 材料与试剂合成普鲁士蓝所需的材料包括铁源(如硫酸亚铁)、钴源(如硝酸钴)、碱源(如氢氧化钠)以及模板剂(如聚乙烯吡咯烷酮)。

所有试剂均需为分析纯,且在使用前应进行适当的处理。

2. 合成步骤(1)将铁源、钴源按一定比例混合,制备出混合金属盐溶液;(2)将碱源加入到混合金属盐溶液中,调节pH值;(3)加入模板剂,通过共沉淀法合成普鲁士蓝前驱体;(4)将前驱体进行热处理,得到普鲁士蓝粉末。

三、普鲁士蓝的结构与性能1. 结构分析普鲁士蓝具有立方晶系结构,其分子式可表示为Fe(III)Co(II)Prussian Blue。

通过X射线衍射(XRD)分析,可以确定其晶体结构。

扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)可以观察其微观形貌和颗粒大小。

2. 性能分析(1)电化学性能:通过恒流充放电测试、循环伏安测试等方法,评估普鲁士蓝的电化学性能。

结果表明,普鲁士蓝具有较高的比容量、良好的循环稳定性和较高的库伦效率。

(2)物理性能:普鲁士蓝具有良好的热稳定性、机械性能和化学稳定性。

在高温、高湿等恶劣环境下,其性能仍能保持稳定。

四、结论本文成功合成了普鲁士蓝,并对其结构和性能进行了深入研究。

结果表明,普鲁士蓝具有优异的电化学性能、良好的物理性能以及结构稳定性。

因此,普鲁士蓝是一种具有潜力的钠离子电池正极材料。

未来,我们将进一步优化普鲁士蓝的合成工艺,提高其电化学性能,以满足实际应用的需求。

同时,我们还将研究普鲁士蓝与其他材料的复合,以提高其综合性能,为钠离子电池的发展提供更多可能性。

一、概述钠离子电池作为一种新型的能源储存设备,具有成本低、资源丰富等优势,已经受到广泛关注。

金属氧化物作为钠离子电池的负极材料之一,具有较高的钠离子储存能力,对于钠离子电池的性能具有重要影响。

本文主要讨论钠离子电池金属氧化物负极材料的研究现状及发展趋势。

二、钠离子电池金属氧化物负极材料的研究现状1. 碳基材料碳基材料作为一种优良的电化学负极材料,其导电性能和稳定性较好,已经成为钠离子电池负极材料的研究热点。

通过掺杂或调控碳基材料的结构,可以有效提高其钠离子储存性能。

2. 金属氧化物金属氧化物具有较高的理论储钠容量和较好的结构稳定性,因此在钠离子电池中具有广泛的应用前景。

目前,钛酸钠、锰氧化物、钒氧化物等金属氧化物负极材料的研究较为深入,取得了一定的进展。

三、钠离子电池金属氧化物负极材料的性能提升策略1. 结构调控通过合成方法和工艺优化,调控金属氧化物的晶格结构和形貌,可以有效提高其导电性能和离子扩散速率,从而提高钠离子储存性能。

2. 杂质掺杂通过掺杂合适的杂质元素,可以改变金属氧化物的电子结构和晶格稳定性,提高其钠离子储存的动力学性能。

3. 纳米化将金属氧化物材料制备成纳米级粒径,可以增加其比表面积,提高其钠离子储存的活性位点,从而提高电池的性能。

四、钠离子电池金属氧化物负极材料的发展趋势1. 复合材料将金属氧化物与碳基材料等复合,可以充分发挥两者的优势,进一步提高钠离子电池的能量密度和循环寿命。

2. 多功能材料研发具有多功能性能的金属氧化物材料,如兼具钠离子储存和催化氧化还原性能的材料,可以拓展钠离子电池的应用领域。

3. 理论计算结合第一性原理计算和材料模拟技术,预测和设计新型金属氧化物材料的结构和性能,加快新材料的开发和应用。

五、结论钠离子电池金属氧化物负极材料的研究仍处于探索阶段,但已经取得了诸多进展。

未来在结构调控、材料设计和合成方法等方面的不断创新将进一步提高钠离子电池的性能和稳定性,推动钠离子电池在能源储存领域的应用。

钠离子电池材料普鲁士蓝类正极材料研究报告钠离子电池是一种新兴的高能量密度储能技术,其具有低成本、丰富资源、高电压平台等优点,因此受到了广泛的关注。

而作为钠离子电池中的正极材料,普鲁士蓝类材料由于其良好的电化学性能和可调控的结构,成为了研究的热点之一普鲁士蓝是一类具有Prussian Blue结构的化合物,其化学式为A_xFe[Fe(CN)_6],其中A表示钠、铯或亚铁,x为数值(通常x=1)。

普鲁士蓝类材料的结构由若干层Prussian Blue单元组成,这些单元之间通过钠离子或其他金属离子进行交换,形成了三维结构。

普鲁士蓝类材料具有较高的离子扩散速率和较大的比表面积,从而有利于提高电池的反应动力学响应。

钠离子在普鲁士蓝类材料中的嵌入和脱嵌过程是通过氰化铁离子和钠离子之间的相互作用来实现的。

当普鲁士蓝材料作为正极材料时,钠离子通过电极反应嵌入普鲁士蓝结构的氰化铁离子中,形成钠嵌入化合物,并伴随着电荷的转移。

在放电过程中,钠离子从嵌入化合物中脱嵌出来,经过导电剂和电解液传输到负极完成电池反应。

普鲁士蓝类材料作为钠离子电池的正极材料,具有一系列优势。

首先,普鲁士蓝类材料具有高电容量,其氰化铁离子可以具有多种氧化态,使得其可以容纳更多的钠离子,从而提高电池的容量。

其次,普鲁士蓝类材料有较高的电导率和电容率,可以大大提高电池的功率性能和充放电速率。

此外,普鲁士蓝类材料还具有良好的循环稳定性和热稳定性,这对于电池长期使用和安全性非常重要。

然而,普鲁士蓝类材料仍然存在一些问题和挑战。

首先,普鲁士蓝类材料的合成方法还需要进一步优化,以实现高纯度和均匀性。

其次,普鲁士蓝类材料的结构稳定性和循环寿命仍然需要改善,以提高电池的循环稳定性和使用寿命。

此外,普鲁士蓝类材料的电压平台相对较低,需要进一步调控其结构和组分,以提高电池的工作电压。

总之,普鲁士蓝类材料作为钠离子电池的正极材料具有许多优势和潜力,但仍需要进一步研究和改进。

钠离子电池的负极材料及其性能研究钠离子电池是一种新型二次电池,其正极材料主要是氧化物或硫化物,而负极材料则是非常重要的组成部分。

负极材料的性能直接影响到钠离子电池的循环性能、储能密度和安全性等关键指标。

目前,钠离子电池的负极材料主要有碳材料、合金材料和钠离子储存材料等。

1. 碳材料碳材料是一种常用的负极材料,具有良好的电导率和化学稳定性。

其中,石墨是最常见的碳材料之一,由于其层状结构可以嵌入钠离子,因此具有较高的钠离子储存能力。

石墨负极材料的主要优点是容量保持率较高,循环稳定性好。

此外,多孔石墨材料在钠离子电池的应用也得到了广泛研究,具有更高的比表面积和更好的扩散性能。

2. 合金材料合金材料是一种由钠(Na)和其他金属组成的化合物,具有较高的比容量。

目前常用的合金材料有锡(Sn)、硅(Si)和锑(Sb)等。

锡是一种具有良好钠离子嵌入性能的负极材料,其嵌入化学反应可通过Sn + Na ⇄ Na+ + Sn-进行描述。

锡的相对分子量较大,因此具有较高的比容量,但容量衰减较快,循环稳定性差。

硅是一种具有更高比容量的负极材料,且容量衰减较锡慢,但其体积膨胀较大,导致电极材料结构破裂,因此循环寿命较短。

锑是一种相对稳定的合金材料,具有较高的比容量和较好的循环性能,但其比容量相对较小。

3. 钠离子储存材料钠离子储存材料是一种能够嵌入和释放钠离子的化合物,具有较高的比容量和良好的循环稳定性。

其中,钛酸盐材料是一类常用的钠离子储存材料,具有高比容量、优异的电化学性能和很好的结构稳定性。

钛酸盐材料的嵌入反应可通过Na+xTiO2 ⇄ NaxTiO2描述,其中x为0至1之间的可调参数。

此外,磷酸盐和氧化磷酸盐等材料也具有较高的嵌入容量,但其循环性能相对较差。

负极材料的性能研究主要包括容量、循环稳定性和安全性等方面。

1. 容量负极材料的容量代表着其储存钠离子的能力,通常以单位质量或单位体积容量来衡量。

对于碳材料来说,其容量主要由其比表面积和层间间隙大小决定。

新型钠离子电池正极材料的研究随着移动电子设备的普及和节能环保意识的增强,新型钠离子电池逐渐受到广泛关注,其作为一种理想的替代品,将对传统锂离子电池产生巨大的影响。

而正极材料作为电池中的核心部分,其性能的提升将直接影响到钠离子电池的发展。

本文将围绕新型钠离子电池正极材料的研究进展进行论述。

首先,近年来,钠离子电池正极材料的研究取得了长足的进展。

以过渡金属氧化物为代表的正极材料,由于其高比容量、良好的循环稳定性和较低成本等优势,受到了广泛研究。

不论是钴酸钠、镍酸钠还是锰酸钠等氧化物正极材料,都在性能和稳定性上得到了极大的提升。

此外,钠离子电池正极材料的多样性也为其应用提供了广阔的空间。

不仅过渡金属氧化物,钠离子电池正极材料还包括钒、磷酸盐、硅等其他化合物,这些材料的研究将为钠离子电池的发展提供更多的选择。

其次,新型钠离子电池正极材料的研究也涉及到材料的微观结构和电子结构的调控。

通过调控材料的晶体结构和表面形貌,可以有效提高材料的电子传输速度和离子扩散速率,从而提升正极材料的电化学性能。

例如,通过导入掺杂元素、调整晶体结构、合成纳米材料等方法,可以提高材料的离子扩散系数和电子传输速率。

此外,通过原位测量、计算模拟等手段,可以揭示材料电化学行为的本质,有助于深入理解材料的储能机制,进而指导材料的设计和合成。

这些研究将为新型钠离子电池正极材料的优化设计提供理论支持。

再次,钠离子电池正极材料的界面性能也是研究的一个重要方向。

界面问题,包括电极和电解质之间、电极与集流体之间的界面,是影响钠离子电池性能和循环寿命的重要因素。

因此,研究者们通过表面修饰、增加界面缓冲层等手段,来提高正极材料与电解质的相容性和界面稳定性。

此外,钠离子电池正极材料的组装技术也备受关注。

通过采用新的组装方式和工艺,如柔性电极设计、纳米包覆等方法,不仅可以提高电池的能量密度和功率密度,还可以实现快速充放电和长循环寿命等要求。

最后,由于钠离子电池正极材料的制备工艺和杂质控制等方面的局限性,其性能尚未达到理想的水平。

《钠离子电池正极材料普鲁士蓝的合成及性能研究》篇一一、引言随着人们对可再生能源和储能技术的需求日益增长,钠离子电池因其资源丰富、成本低廉和环保等优势,受到了广泛关注。

正极材料作为钠离子电池的关键组成部分,其性能直接决定了电池的整体性能。

普鲁士蓝(Prussian Blue, PB)作为一种具有潜在应用价值的正极材料,其合成及性能研究具有重要的科学意义和应用价值。

本文将重点研究钠离子电池正极材料普鲁士蓝的合成方法及其电化学性能。

二、普鲁士蓝的合成1. 合成原料与设备本实验采用的主要原料包括铁源、亚铁源、六氰合铁酸钾等。

实验设备包括搅拌器、烘箱、马弗炉等。

2. 合成方法普鲁士蓝的合成主要采用共沉淀法。

首先,将铁源和亚铁源溶解在适量的溶剂中,然后加入六氰合铁酸钾,在搅拌条件下进行共沉淀反应。

反应完成后,将沉淀物进行离心、洗涤、干燥,最后在马弗炉中进行热处理,得到普鲁士蓝正极材料。

三、普鲁士蓝的性能研究1. 结构表征通过X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)等手段对普鲁士蓝进行结构表征。

XRD分析表明,合成的普鲁士蓝具有典型的立方相结构。

SEM观察显示,普鲁士蓝颗粒呈规则的立方体形态,且分布均匀。

2. 电化学性能测试以普鲁士蓝为正极材料,组装成钠离子电池,进行电化学性能测试。

测试内容包括循环性能、倍率性能和充放电曲线等。

实验结果表明,普鲁士蓝正极材料具有良好的循环稳定性和较高的倍率性能。

在一定的电压范围内,普鲁士蓝正极材料表现出较高的比容量和较低的内阻。

四、结论本文采用共沉淀法成功合成了普鲁士蓝正极材料,并通过XRD和SEM等手段对其结构进行了表征。

电化学性能测试表明,普鲁士蓝正极材料具有良好的循环稳定性和较高的倍率性能。

此外,普鲁士蓝还具有较高的比容量和较低的内阻,使其在钠离子电池领域具有潜在的应用价值。

五、展望尽管普鲁士蓝正极材料在钠离子电池中表现出良好的性能,但其在实际应用中仍面临一些挑战。

钠离子负极材料研究

钠离子负极材料是指在钠离子电池中,用作负极的材料。

钠离子电池是一种新型的可再充电电池技术,其正极使用钠离子的嵌入和脱嵌过程实现储能。

钠离子负极材料的研究目的是寻找一种能够高效嵌入和脱嵌钠离子的材料,以实现电池的高能量密度和长循环寿命。

目前已经有一些材料被广泛研究,包括碳材料、金属离子嵌入化合物和金属纳米颗粒等。

碳材料是钠离子负极的主要选择之一,包括石墨、硬碳和石墨烯等。

石墨是一种具有层状结构的材料,可以在其层间嵌入钠离子,具有较高的嵌入容量和循环稳定性。

硬碳则是一种非晶态的碳材料,具有较大的孔隙结构和表面积,可以提供更多的嵌入位点。

石墨烯是一种单层的二维碳材料,具有特殊的结构和化学性质,可以实现高速嵌入和脱嵌钠离子。

金属离子嵌入化合物是另一类常见的钠离子负极材料,包括氧化物、磷酸盐和砷化物等。

这些材料具有丰富的化学反应性和结构多样性,可以实现更多种类的钠离子嵌入位点,提高电池的能量密度和循环寿命。

金属纳米颗粒是近年来的一个研究热点,通过将纳米尺寸的金属颗粒嵌入碳基负极材料中,可以实现高效的钠离子嵌入和脱嵌过程。

金属纳米颗粒具有高表面积和丰富的表面反应活性,可以提供更多的嵌入位点和离子传导路径,提高电池的性能。

钠离子负极材料的研究还面临一些挑战,包括材料的合成方法、嵌入和脱嵌机理的研究、循环稳定性和安全性等问题。

未来的研究将进一步探索新的材料和结构设计,提高钠离子电池的性能和应用范围。

钠离子电池无定形碳负极材料研究一、引言钠离子电池是一种新型的高能量密度电池,被广泛应用于储能领域。

其中负极材料的性能对整个电池性能有着重要影响。

无定形碳作为一种优秀的负极材料,因其高比表面积、良好的电导率和化学稳定性而备受关注。

本文将就钠离子电池中无定形碳负极材料的研究进行深入探讨。

二、无定形碳负极材料的特点1. 高比表面积无定形碳由于其不规则结构,在表面积上具有很大优势。

这使得钠离子在其表面上得以充分嵌入,从而提高了电池容量。

2. 良好的导电性无定形碳由于其结构特点,具有较高的导电性能,这使得其成为一种优秀的负极材料。

3. 化学稳定性无定形碳由于缺乏晶体结构,因此不易受到化学反应的影响,具有较好的化学稳定性。

三、无定形碳负极材料在钠离子电池中的应用1. 研究现状目前,无定形碳已经成为了钠离子电池中最为常见的负极材料之一。

研究者通过改变其制备方法、添加掺杂元素等方式来改善其性能。

2. 改进方法(1)制备方法:目前,无定形碳的制备方法包括炭化法、水热法等。

其中,炭化法可以得到具有高比表面积和良好导电性的无定形碳。

(2)添加掺杂元素:添加掺杂元素如氮、硼等可以改善无定形碳的电化学性能,提高其嵌入和脱嵌钠离子的能力。

3. 应用前景随着钠离子电池技术的不断发展,无定形碳作为一种优秀的负极材料将会得到更广泛的应用。

同时,也需要进一步深入研究其制备方法和性能优化策略。

四、结论无定形碳由于其高比表面积、良好导电性和化学稳定性等特点,在钠离子电池中具有广泛应用前景。

通过改进其制备方法和添加掺杂元素等方式,可以进一步提高其性能,以满足不同应用场景的需求。

钠离子储能电池电极材料研究

能源危机和环境污染的日益加重迫使人们开始关注清洁高效的新型可再生能源。

由于这些新型可再生能源具有间歇性和随机性的特点,因此发展大规模储能系统是开发利用它们的关键所在。

在众多储能技术中,锂离子电池由于具有高能量密度、高功率密度等优点而被广泛应用。

然而,锂资源储量有限、分布不均的问题限制了锂离子电池在储能系统上的大规模应用。

虽然钠离子电池的能量密度有限,但是具有资源和环境优势的钠离子电池有望应用于对能量密度要求不高的大规模储能系统。

由于钠离子电池的工作原理与锂离子电池相似,因此发展钠离子电池可以借鉴锂离子电池体系的成熟原理,关键在于寻找合适的正负极材料。

在众多正负极材料中,氟磷酸钒钠正极和无序碳负极材料具有巨大发展潜力,受到了科学研究者和产业化推进者的极大重视。

然而,这两类重要电极材料的合成方法和电化学性能还难以满足实际商业化应用的要求,尚需进一步优化。

基于以上背景,本论文针对这两类电极材料的制备、结构、电化学性能及它们在全电池体系中存在的问题和性能优化进行了系统的研究。

1、针对氟磷酸钒钠正极高温烧结过程能耗较大、VF<sub>3</sub>挥发导致难以获得纯相等问题,发展了两种低温液相制备方法。

(1)提出了一种低温水热合成方法。

基于此方法,首次系统地研究了前驱体种类及配比、水热温度及时间、体系pH对氟磷酸钒钠正极的纯度、结晶性、形貌、结构、电化学性能的影响。

研究结果表明:前驱体种类、体系的pH值显著影响产物结晶速率、纯度、结晶性、形貌和性能;酸性条件有利于合成具有高纯度、特殊形貌、优异电化学性能的材料。

(2)受水热合成的启发,开发了一种大规模室温制备方法。

基于此方

法,验证了能合成出目标产物的最佳pH范围大概为2-9,通过调控pH能实现材料形貌的高效调控。

例如,我们在酸性条件下,利用原位产生的气泡作为软模板制备出多层中空微球。

研究结果表明:所制备的多层中空微球具有优异的倍率性能和长循环性能,15C下可逆比容量高达81 mAh/g,循环3000周后容量保持率高达70%;与文献中传统高温固相法所制备的材料经历多相转变过程不同,室温法制备的材料经历固溶过程;首次利用UV-Vis光谱手段表征此材料在充放电过程的电荷转移机理为V<sup>4+</sup>到V<sup>5+</sup>。

2、在碳负极材料部分,基于便宜的沥青前驱体,开发制备了一种以斜坡为主的高倍率碳负极、提出了一种从根本上阻止沥青石墨化的方法、发现了二次低温处理在改变碳材料微观结构和充电曲线形状方面的作用。

(1)提出“反向低温法”用于制备以斜坡为主的碳负极,并研究了最佳材料储钠性能优异的原因。

研究结果表明:最佳材料在0.15C下首周可逆比容量高达263 mAh/g,且以斜坡为主,同时保持80%的首周效率;与

NaNi<sub>1/3</sub>Fe<sub>1/3</sub>Mn<sub>1/3</sub>O<sub>2</sub>组装的全电池,在6C下的可逆比容量达到0.15C的75%,在3C下循环1000周后容量保持率为73%;较高的无序度、较多的缺陷可能是该材料储钠性能优异的原因。

(2)通过分析软硬碳形成的根本原因,提出了抑制沥青石墨化的通用方法。

并且,以硝酸镁为例演示了该通用方法,系统研究了硝酸镁含量、碳化温度对碳材料微观结构、电化学性能的影响。

研究结果表明:添加50 wt.%六水合硝酸镁、1400 <sup>o</sup>C碳化所得材料具有最佳的储钠性能,0.1C下可逆比容量为277.8 mAh/g,循环200周后容量保持率为97.7%;硝酸镁分解产生的氧以及交

联相互作用是阻止沥青石墨化的原因。

(3)受第一部分“反向低温法”的启发,发现二次低温处理在改变碳材料微观结构和充电曲线形状方面具有重要作用。

研究结果表明:上述材料在800 <sup>o</sup>C进行二次处理之后,可逆比容量能提高到313 mAh/g;二次低温处理对储钠容量的改善效果依赖于处理温度。

3、基于碳、氟磷酸钒钠全电池体系开展了一系列探索研究。

研究结果表明:直接组装的全电池性能较差,可逆比容量约80 mAh/g,且衰减较快;全电池体系可逆比容量低及衰减快的问题是由碳的首周效率低、氟磷酸钒钠的循环效率低导致的;通过添加30%的补钠化合物Na<sub>2</sub>C<sub>4</sub>O<sub>4</sub>,可以显著提高全电池体系的首周可逆比容量至120 mAh/g左右,且循环性能也有明显改善;提高正负极材料与电解液的界面稳定性是进一步提升全电池性能的关键。