阻塞性黄疸

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:2

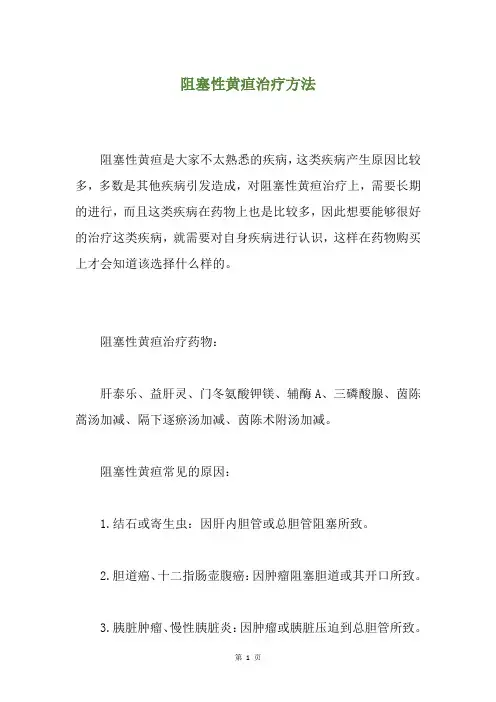

阻塞性黄疸治疗方法

阻塞性黄疸是大家不太熟悉的疾病,这类疾病产生原因比较多,多数是其他疾病引发造成,对阻塞性黄疸治疗上,需要长期的进行,而且这类疾病在药物上也是比较多,因此想要能够很好的治疗这类疾病,就需要对自身疾病进行认识,这样在药物购买上才会知道该选择什么样的。

阻塞性黄疸治疗药物:

肝泰乐、益肝灵、门冬氨酸钾镁、辅酶A、三磷酸腺、茵陈蒿汤加减、隔下逐瘀汤加减、茵陈术附汤加减。

阻塞性黄疸常见的原因:

1.结石或寄生虫:因肝内胆管或总胆管阻塞所致。

2.胆道癌、十二指肠壶腹癌:因肿瘤阻塞胆道或其开口所致。

3.胰脏肿瘤、慢性胰脏炎:因肿瘤或胰脏压迫到总胆管所致。

4.腹腔内恶性肿瘤或淋巴结压迫胆管所致。

阻塞性黄疸的症状:常见的有上腹痛、发烧、茶色尿、灰白便、或脂漏便等症状。

但若由恶性肿瘤所引起者,通常上述症状并不明显,病患常常仅有上腹部不适,食欲不振,体重减轻等症状,因此一旦出现黄疸症状时,应尽速就医。

阻塞性黄疸的诊断:

除了抽血检查各项肝功能指数、肿瘤标记外,可经由腹部超音波、计算机断层、核磁共振、胆道摄影等检查,以了解有无胆管扩张、有无结石与肿瘤之存在,以确定病灶之所在与选择手术与治疗之方式。

阻塞性黄胆之治疗:若是结石所引起者,视结石所在位置可利用手术或内视镜等方式取出结石。

若是肝内结石,一般皆须将合并胆管狭窄处肝叶切除。

以上对阻塞性黄疸治疗的药物详细介绍,这些药物的使用需要谨慎进行,如果对自身病情不了解,需要到医院进行检查,进而根据医生的建议选择正确的药物,这样对病情的治疗才会有很好的帮助作用。

阻塞性黄疸有什么症状及诊断(专业文档)阻塞性黄疸有什么症状及诊断阻塞性黄疸是由于肝外胆管或肝内胆管阻塞所致的黄疸,前者称为肝外阻塞性黄疸。

后者称为肝内阻塞性黄疸。

30岁以下以肝细胞性黄疸为多见,而中年(40岁以上)有右上腹绞痛或黄疸史者多见为CBD结石阻塞性黄疸或肿瘤阻塞性黄疸。

阻塞性黄疸进行性加重或有明显波动者应考虑到肝内外梗阻。

阻塞性黄疸尤其是恶性梗阻性黄疸多见皮肤瘙痒,而肝细胞性则较少见。

肝外阻塞性黄疸较深,体检时可发现肝脏肿大。

阻塞性黄疸肝内梗阻一般少见171umol/L,阻塞性黄疸肝外梗阻可达256.2-513umol/L,且少有波动。

阻塞性黄疸AKP:肝外梗阻或高较明显,恶性梗阻更为明显。

阻塞性黄疸ALT:梗阻性一般<5000U,而肝细胞性多5000U。

阻塞性黄疸严重时粪胆原排出明显减少。

粪便可呈陶土色。

阻塞性黄疸的诊断(一)、诊断要点对于肝癌诊断已明确的患者,本病的诊断不难,肝癌患者出现皮肤、巩膜、小便黄染,血中胆红素浓度升高,或未见皮肤、巩膜、小便黄染,仅有血中胆红素浓度升高即可诊断。

血中结合胆红素显著升高,尿胆红素阳性,见皮肤瘙痒,大便呈白陶土色,为阻塞性黄疸。

血清结合胆红素与非结合胆红素均升高,以结合性胆红素为主,尿胆红素阳性,尿胆原增高,为肝细胞性黄疸。

(二)、鉴别诊断对于肝癌诊断尚未明确,以黄疸为首发症状的患者,本病的诊断有一定的困难。

须与胆管癌。

胰头癌及十二指肠壶腹肿瘤鉴别,肝癌的黄疸常有肝炎肝硬化病史,出现于肝癌晚期,伴有右上腹胀痛,多有血AFP浓度升高。

而胆管癌、胰头癌及十二指肠壶腹肿瘤多无肝炎、肝硬化病史,仅以无痛性进行性黄疸为首发症状,血AFP浓度多正常,腹部B超、CT、MRI、PTC(经皮穿刺肝胆管造影)、ERCP(内镜逆行胰胆管造影)。

核素胆系造影、血管造影等检查有助于以上疾病的鉴别。

每个人都希望自己能拥有健康,因为健康是生活幸福,事业成功的基础。

几种常见的新生儿病理性黄疸大部分新生儿在出生后的一周内可能出现皮肤黄染,这是由于体内胆红素沉积在皮肤表面的缘故。

下面由店铺为大家带来关于几种常见的新生儿病理性黄疸的文章,欢迎阅读!几种常见的新生儿病理性黄疸病理性黄疸母乳性这是一种特殊类型的病理性黄疸,其特点是:在生理性黄疸高峰后,程度持续加深,胆红素达10~30 mg/dl。

如果及时停止喂母乳,黄疸大约在2~4天内减弱,6~10天内全部消失。

病理性黄疸感染性多为宫内感染,主要是由病毒感染或细菌感染使肝细胞功能受损而引起的。

病毒感染以巨细胞病毒和乙型肝炎病毒感染最常见,细菌感染以败血症最常见。

其特点是黄疸持续不退或消退后又持续出现。

病理性黄疸阻塞性阻塞性黄疸多由先天性胆道畸形引起,以先天性胆道闭锁最为常见,其特点是在出生后1~2周或3~4周出现,并且程度逐渐加深,大便颜色由正常色逐渐变为浅黄色,甚至白陶土色。

病理性黄疸溶血性溶血性黄疸最常见原因就是ABO溶血,但不是所有ABO血型不合的新生儿都会发生溶血。

其特点是在出生后24小时内出现黄疸,且逐渐加重。

小儿黄疸生理性和病理性的区别生理性黄疸于面部和上半身,宝宝身体状态良好体温正常,食欲正常,大小便正常,生长发育正常。

通常在生后2~3天出现,并逐渐加重,在第4~6天达到高峰,第2周开始黄疸逐渐减轻,化验血清胆红素超过正常2mg/dl,但小于12mg/dl。

足月出生的新生儿,黄疸一般在生2周后消退,早产儿一般在出生后3周消退。

病理性黄疸由疾病引发的黄疸,由于外在表现与生理性黄疸相似,常常让新手爸妈们难以分辨:黄疸出现的时间过早:足月儿在生后24小时以内,早产儿在48小时以内。

黄疸程度较重:常波及全身,且皮肤黏膜明显发黄。

检查血清胆红素时,胆红素超过12mg/dl,每日上升超过5mg/dl,或伴有其它临床症状。

黄疸消退时间过晚 : 持续时间过长,超过生理性黄疸的消退时间,或已经消退又再次出现,或在高峰时间渐退后又再次加重。

1.胰头癌:多见于40岁以上男性,缓慢起病,黄疸常为慢性进行性加重,上腹疼常为首发,呈持续性且向肩背部放射,进餐后更加重。

食欲减退,体重下降,小便色深,大便色淡或灰白陶土色。

查体可触及肿大胆囊。

B超及CT可发现胰头部有占位性病变。

2.壶腹周围癌:缓慢起病,黄疸出现较早,进行性加重,由于肿瘤发生溃疡,梗阻可部分缓解,黄疸为渐进加深,自觉食欲不振、消瘦,但不如胰头癌明显。

腹痛不明显或仅有上腹部不适。

有淤胆性肝硬化时常可触及肿大胆囊,粪隐血呈阳性。

B超、CT、ERCP有助于诊断。

3.胆管结石:多见于女性。

起病急,有反复发作剑突下、右上腹痛史,多为绞痛,阵发性发作或持续性发作阵发性加剧,向右肩背放射,腹痛发作时有恶心、呕吐、寒战、高热等症状,以后出现黄疸多呈间歇性及波动性,易发生感染性休克,可有腹膜刺激症状。

WBC升高,B超、MRCP、ERCP、PTC有助于诊断。

4.胆管癌:多发于50-70岁,根据发生部位可分为上、中、下段胆管癌。

中、下段胆管癌可早期出现黄疸,上段胆管癌因肿瘤所在部位不同黄疸出现早晚亦不同。

黄疸一旦出现则进行性加深,不会缓解。

半数病人有皮肤瘙痒及体重减轻,中、下段癌一般有胆囊肿大。

B超、ERCP、CT及MRCP有助于诊断。

5.先天性胆管扩张症:多在2岁以前发病,亦可在成人时始出现,典型腹痛、腹部包块、黄疸三联症,黄疸为间歇性发作,常伴有急性胆管炎症状。

平时有右上腹不适,发作时有明显腹痛。

B超、放射性核素扫描有助于诊断。

6.原发硬化性胆管炎:一种进行性胆管炎性闭塞性疾病,多见于30-40岁,临床表现为慢性梗阻性黄疸,黄疸初期间歇性加重,后期可持续性逐渐加重,伴瘙痒及间歇性右上腹隐痛,伴恶心、食欲不振、乏力等症状,常出现肝硬化、门脉高压表现,常死于肝衰竭。

B超不能发现肝内外胆管扩张,而显示胆管壁增厚、弥散性管腔狭窄,或间断性多处狭窄。

最终发展为胆汁性肝硬化。

ERCP、MRCP 有助诊断。

7.肝癌:不论原发性或继发性肝癌,都可有肝内外梗阻性黄疸,并有进行性肝肿大及明显肝硬度增加,而胆囊不肿大。

阻塞性黄疸

胆道系统阻塞时,胆汁的排泄受到阻碍而使胆红素返流到血液引起的黄疸,称为阻塞性黄疸。

梗阻部位可在肝内或肝外,有完全性梗阻和不完全性梗阻。

常见的病因有毛细胆管型肝炎,胆石症、肝癌、胆管癌、胰癌、胆道蛔虫症等。

阻塞性黄疸是由于肝外胆管或肝内胆管阻塞所致的黄疸,前者称为肝外阻塞性黄疸;后者称为肝内阻塞性黄疸。

30岁以下以肝细胞性黄疸为多见,而中年(40岁以上)有右上腹绞痛或黄疸史者多见为CBD结石阻塞性黄疸或肿瘤阻塞性黄疸。

阻塞性黄疸进行性加重或有明显波动者应考虑到肝内外梗阻;阻塞性黄疸尤其是恶性梗阻性黄疸多见皮肤瘙痒,而肝细胞性则较少见。

肝外阻塞性黄疸较深,体检时可发现肝脏肿大。

TSB:阻塞性黄疸肝内梗阻一般少见>171 umol/L,阻塞性黄疸肝外梗阻可达256.2-513 umol/L,且少有波动;阻塞性黄疸AKP:肝外梗阻或高较明显,恶性梗阻更为明显;阻塞性黄疸ALT:梗阻性一般<5000U,而肝细胞性多>5000U;阻塞性黄疸严重时粪胆原排出明显减少;粪便可呈陶土色。

任何原因,只要使胆管受到阻塞,就会产生阻塞性黄疸

一是良性的病因,像是最常见的

(1)胆管结石或胆囊结石石头阻塞了胆管,造成胆汁无法排入十二指肠。

(2)慢性胰脏炎病人形成胰头部假性肿瘤,从外而内压迫胆管。

(3) 胆管因发炎或手术后造成之狭窄。

(4)其他如罕见的胆道出血,血块阻塞了胆管,造成黄疸;肝吸虫或误入胆道的蠕虫等。

另一是恶性的病因,如

(1)胆管本身或胆囊的恶性肿瘤(胆管癌)

(2)胰脏头部癌

(3)华特壶腹癌──即十二指肠乳头癌

(4)肝癌栓塞子堵住胆管─即所谓的黄疸型肝癌

(5)癌症病患胆管旁之肿大的淋巴结压迫胆管造成胆管阻塞

临床症状:皮肤呈暗黄或绿褐色,因胆盐在血中潴留刺激皮肤神经末梢而多有搔痕。

因胆道阻塞,胆汁不能进入肠道而粪色变淡或呈陶土色,尿胆原减少或缺如。

胆道阻塞后,肠道内缺乏胆汁酸、胆固醇等,加以脂溶性维生素的缺乏,临床上可表现为脂肪泻、皮肤黄色疣、出血倾向、骨质疏松等,癌性阻塞者尚可出现Courviosier征。

诊断要点:(1)巩膜(白眼珠)和皮肤发黄,早期呈金黄色,中期呈黄绿色,晚期呈绿褐色甚至近于黑色。

(2)尿像浓茶样,系血中胆红素增高的原因。

(3)大便灰白色或呈白陶土样,乃因胆管受阻粪便不能被胆汁染黄造成。

(4)皮肤瘙痒,是胆盐沉积在皮下刺激末梢神经的结果。

(5)心动过缓,为胆盐刺激迷走神经所致致。

对于肝癌诊断已明确的患者,本病的诊断不难,肝癌患者出现皮肤、巩膜、小便

黄染,血中胆红素浓度升高,或未见皮肤、巩膜、小便黄染,仅有血中胆红素浓度升高即可诊断。

血中结合胆红素显著升高,尿胆红素阳性,见皮肤瘙痒,大便呈白陶土色,为阻塞性黄疸;血清结合胆红素与非结合胆红素均升高,以结合性胆红素为主,尿胆红素阳性,尿胆原增高,为肝细胞性黄疸。

须与胆管癌、胰头癌、十二指肠壶腹肿瘤、肝癌鉴别

实验室检查:生化学和免疫学的癌瘤标志,如癌胚抗原(CEA)、CA19-9、铁蛋白、α1抗胰蛋白酶等,有助于癌性阻塞的病因诊断,但均非特异性。

血液:血清转氨酶一般无明显增高,在伴有继发性肝细胞损害时可轻度或中度升高;血清胆红素明显增高,在完全性胆道阻塞时,可达510/μmol/L(30mg/dl)以上,其中结合胆红素占35%以上(可至60%左右)。

结石性黄疸常呈波动性;癌性黄疸常呈进行性加深,但由壶腹癌所致者则可因癌肿溃疡而使黄疸有短暂的减轻。

血清碱性磷酸酶(ALP)、γ谷氨酰转移酶(γGT)、胆固醇(胆汁酸和脂蛋白-X(LP-X)等均有显著增高。

尿:尿色加深,尿胆红素阳性,尿胆原减少。

在胆道完全阻塞时,尿胆原可消失。

①血清结合胆红素增多,一分钟胆红素与总胆红素比值>40%;

②粪便中粪胆素减少(不完全梗阻时)或消失(完全梗阻时),致粪色变浅或呈灰白色;

③尿中尿胆原排量减少(不完全梗阻时)或消失(完全梗阻时),但尿中胆红素阳性,尿色深:

④血清碱性磷酸酶是胆汁淤滞指示酶,在肝内或肝外阻塞时,其活性均明显增高:

治疗:阻塞性黄疸选择恰当的术式:阻塞性黄疸手术的目的是解除疾病,同时减少手术对机体的打击和干扰以及减少并发症。

故手术应选择既能解决问题而又相对简单的术式,以尽力避免改变正常的生理、解剖。

如阻塞性黄疸CBD结石尽可能行切开取石+T管引流,而不去首选阻塞性黄疸Roux-en-y或间置空肠术。