20世纪30、40年代中国现代文学史概述总 (2)

- 格式:doc

- 大小:171.00 KB

- 文档页数:29

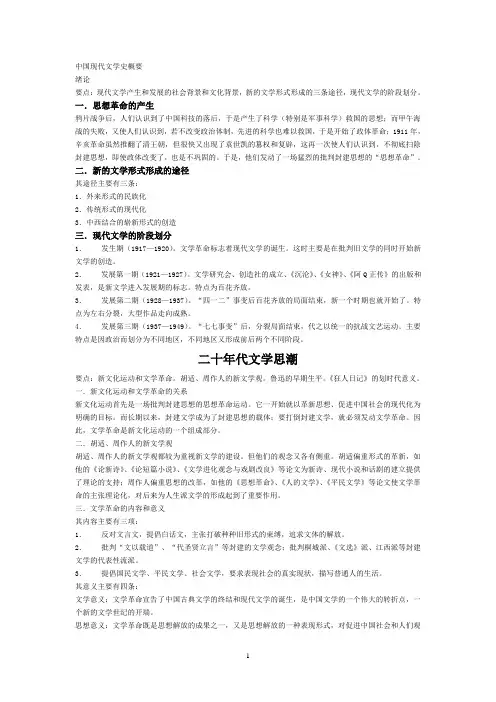

中国现代文学史概要绪论要点:现代文学产生和发展的社会背景和文化背景,新的文学形式形成的三条途径,现代文学的阶段划分。

一.思想革命的产生鸦片战争后,人们认识到了中国科技的落后,于是产生了科学(特别是军事科学)救国的思想;而甲午海战的失败,又使人们认识到,若不改变政治体制,先进的科学也难以救国,于是开始了政体革命;1911年,辛亥革命虽然推翻了清王朝,但很快又出现了袁世凯的篡权和复辟,这再一次使人们认识到,不彻底扫除封建思想,即使政体改变了,也是不巩固的。

于是,他们发动了一场猛烈的批判封建思想的“思想革命”。

二.新的文学形式形成的途径其途径主要有三条:1.外来形式的民族化2.传统形式的现代化3.中西结合的崭新形式的创造三.现代文学的阶段划分1.发生期(1917—1920)。

文学革命标志着现代文学的诞生。

这时主要是在批判旧文学的同时开始新文学的创造。

2.发展第一期(1921—1927)。

文学研究会、创造社的成立、《沉沦》、《女神》、《阿Q正传》的出版和发表,是新文学进入发展期的标志。

特点为百花齐放。

3.发展第二期(1928—1937)。

“四一二”事变后百花齐放的局面结束,新一个时期也就开始了。

特点为左右分裂,大型作品走向成熟。

4.发展第三期(1937—1949)。

“七七事变”后,分裂局面结束,代之以统一的抗战文艺运动。

主要特点是因政治而划分为不同地区,不同地区又形成前后两个不同阶段。

二十年代文学思潮要点:新文化运动和文学革命。

胡适、周作人的新文学观。

鲁迅的早期生平。

《狂人日记》的划时代意义。

一.新文化运动和文学革命的关系新文化运动首先是一场批判封建思想的思想革命运动。

它一开始就以革新思想、促进中国社会的现代化为明确的目标。

而长期以来,封建文学成为了封建思想的载体;要打倒封建文学,就必须发动文学革命。

因此,文学革命是新文化运动的一个组成部分。

二.胡适、周作人的新文学观胡适、周作人的新文学观都较为重视新文学的建设。

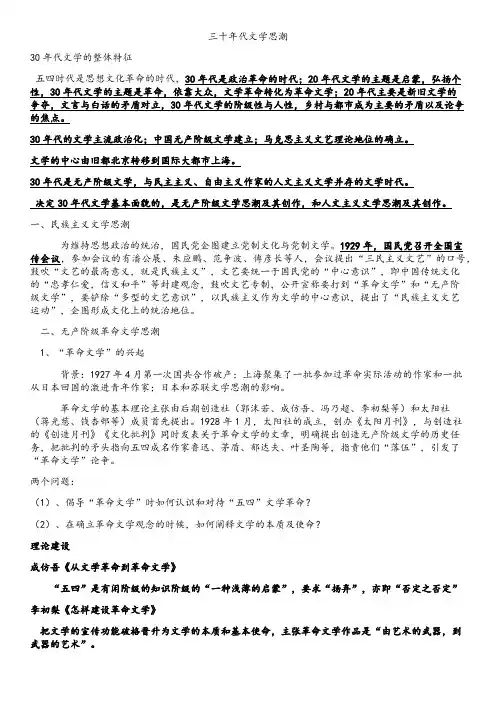

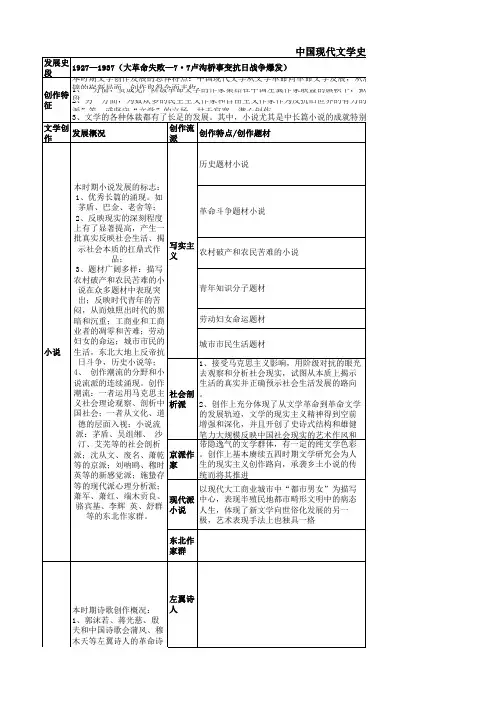

三十年代文学思潮30年代文学的整体特征五四时代是思想文化革命的时代,30年代是政治革命的时代;20年代文学的主题是启蒙,弘扬个性,30年代文学的主题是革命,依靠大众,文学革命转化为革命文学;20年代主要是新旧文学的争夺,文言与白话的矛盾对立,30年代文学的阶级性与人性,乡村与都市成为主要的矛盾以及论争的焦点。

30年代的文学主流政治化;中国无产阶级文学建立;马克思主义文艺理论地位的确立。

文学的中心由旧都北京转移到国际大都市上海。

30年代是无产阶级文学,与民主主义、自由主义作家的人文主义文学并存的文学时代。

决定30年代文学基本面貌的,是无产阶级文学思潮及其创作,和人文主义文学思潮及其创作。

一、民族主义文学思潮为维持思想政治的统治,国民党企图建立党制文化与党制文学。

1929年,国民党召开全国宣传会议,参加会议的有潘公展、朱应鹏、范争波、傅彦长等人,会议提出‚三民主义文艺‛的口号,鼓吹‚文艺的最高意义,就是民族主义‛,文艺要统一于国民党的‚中心意识‛,即中国传统文化的‚忠孝仁爱,信义和平‛等封建观念,鼓吹文艺专制,公开宣称要打到‚革命文学‛和‚无产阶级文学‛,要铲除‚多型的文艺意识‛,以民族主义作为文学的中心意识,提出了‚民族主义文艺运动‛,企图形成文化上的统治地位。

二、无产阶级革命文学思潮1、‚革命文学‛的兴起背景:1927年4月第一次国共合作破产;上海聚集了一批参加过革命实际活动的作家和一批从日本回国的激进青年作家;日本和苏联文学思潮的影响。

革命文学的基本理论主张由后期创造社(郭沫若、成仿吾、冯乃超、李初梨等)和太阳社(蒋光慈、钱杏邨等)成员首先提出。

1928年1月,太阳社的成立,创办《太阳月刊》,与创造社的《创造月刊》《文化批判》同时发表关于革命文学的文章,明确提出创造无产阶级文学的历史任务,把批判的矛头指向五四成名作家鲁迅、茅盾、郁达夫、叶圣陶等,指责他们‚落伍‛,引发了‚革命文学‛论争。

两个问题:(1)、倡导‚革命文学‛时如何认识和对待‚五四‛文学革命?(2)、在确立革命文学观念的时候,如何阐释文学的本质及使命?理论建设成仿吾《从文学革命到革命文学》‚五四‛是有闲阶级的知识阶级的‚一种浅薄的启蒙‛,要求‚扬弃‛,亦即‚否定之否定‛李初梨《怎样建设革命文学》把文学的宣传功能破格晋升为文学的本质和基本使命,主张革命文学作品是‚由艺术的武器,到武器的艺术‛。

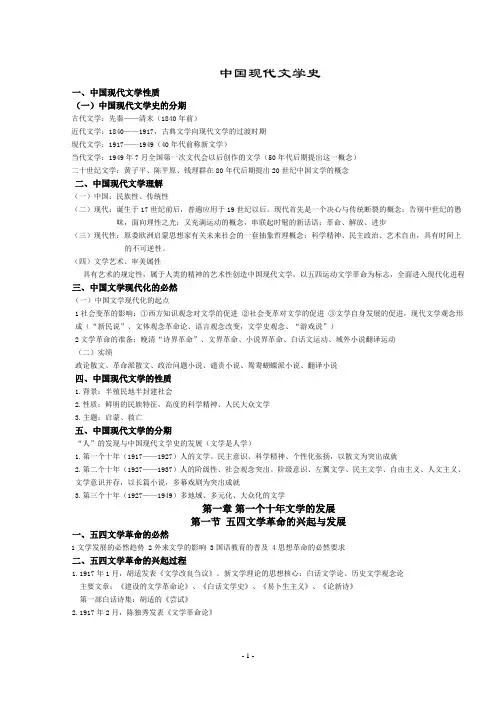

中国现代文学史一、中国现代文学性质(一)中国现代文学史的分期古代文学:先秦——清末(1840年前)近代文学:1840——1917,古典文学向现代文学的过渡时期现代文学:1917——1949(40年代前称新文学)当代文学:1949年7月全国第一次文代会以后创作的文学(50年代后期提出这一概念)二十世纪文学:黄子平、陈平原、钱理群在80年代后期提出20世纪中国文学的概念二、中国现代文学理解(一)中国:民族性、传统性(二)现代:诞生于17世纪前后,普遍应用于19世纪以后。

现代首先是一个决心与传统断裂的概念:告别中世纪的愚昧,面向理性之光;又充满运动的概念,串联起时髦的新话语:革命、解放、进步(三)现代性:原委欧洲启蒙思想家有关未来社会的一套抽象哲理概念:科学精神、民主政治、艺术自由,具有时间上的不可逆性。

(四)文学艺术、审美属性具有艺术的规定性,属于人类的精神的艺术性创造中国现代文学,以五四运动文学革命为标志,全面进入现代化进程三、中国文学现代化的必然(一)中国文学现代化的起点1社会变革的影响:①西方知识观念对文学的促进②社会变革对文学的促进③文学自身发展的促进,现代文学观念形成(“新民说”、文体观念革命论、语言观念改变,文学史观念、“游戏说”)2文学革命的准备:晚清“诗界革命”、文界革命、小说界革命、白话文运动、域外小说翻译运动(二)实绩政论散文、革命派散文、政治问题小说、谴责小说、鸳鸯蝴蝶派小说、翻译小说四、中国现代文学的性质1.背景:半殖民地半封建社会2.性质:鲜明的民族特征,高度的科学精神、人民大众文学3.主题:启蒙、救亡五、中国现代文学的分期“人”的发现与中国现代文学史的发展(文学是人学)1.第一个十年(1917——1927)人的文学。

民主意识、科学精神、个性化张扬,以散文为突出成就2.第二个十年(1927——1937)人的阶级性、社会观念突出。

阶级意识、左翼文学、民主文学、自由主义、人文主义、文学意识并存,以长篇小说,多幕戏剧为突出成就3.第三个十年(1927——1949)多地域、多元化、大众化的文学第一章第一个十年文学的发展第一节五四文学革命的兴起与发展一、五四文学革命的必然1文学发展的必然趋势 2外来文学的影响 3国语教育的普及 4思想革命的必然要求二、五四文学革命的兴起过程1.1917年1月,胡适发表《文学改良刍议》。

•一、概述现代文学第二个十年,(1928—1937年6月),30年代文学•30年代文艺的基本特征:•(1)五四时期相对思想自由氛围消失,文学主潮政治化•(2)无产阶级革命文学运动与马克思主义文艺理论•(3)左翼文学之外,自由主义及其他多种倾向文学共同发展•30年代文艺运动发展的基本线索•国民党的党制文化和党制文学•占主流的无产阶级文学运动及其文学•民主主义自由主义作家的文学运动及其文学•革命文学论争和以”左联”为核心的无产阶级文学思潮•••(一)倡导•主要团体:创造社(后期),太阳社。

1926年郭沫若《革命与文学》一文可视作革命文学运动的宣言。

•人物:郭沫若、成仿吾、李初梨、彭康、冯乃超、朱镜我等。

•文章:郭沫若《英雄树》《桌子的跳舞》,成仿吾《从文学革命到革命文学》,蒋光慈《关于革命文学》•刊物:《创造月刊》《文化批判》《流沙》等。

•革命文学观点受当时苏联和日本等国的无产阶级文学运动中”左”倾机械论•“无产阶级文化派”•文学组织”拉普”•(一)、革命文学内部•革命文学派与鲁迅、茅盾等人的论争。

•革命文学派:冯乃超《艺术与社会生活》,全面否定五四文学,就“中国浑沌的艺术界的现象作了全面的批判”。

称叶绍钧“最典型的厌世家”,郁达夫“悲哀者”。

•《文化批判》4月号出版了“批判鲁迅”的专辑,批判茅盾专辑。

•鲁迅反击《醉眼中的朦胧》《革命时代的文学》,茅盾《从牯岭到东京》“一切文艺固是宣传,一切宣传并不是文艺。

”•机械论-简介••拉普-拉普•RAPP(三)主张•1、文学是有阶级性的,要提倡无产阶级文学。

•2、文学是宣传武器。

•3、无产阶级文学作家一定要获得阶级意识。

•(四)左联成立及经过•1930年3月2日,中国左翼作家联盟在上海成立。

参加会议的有鲁迅、冯雪峰、柔石、沈端先、冯乃超、李初梨、彭康、蒋光慈、钱杏邨、田汉等四十余人。

郭沫若,茅盾,郁达夫等都参加了左联。

•主要刊物:《前哨》《文学导报》《北斗》《文学月报》《十字街头》《拓荒者》等。

第二章30年代文学(1928-1937)第一节30年代文学概述1.【单选题】下列属于香港小说家、诗人侣伦的作品的是(A)A《殿薇》B《南国风》C《行过的生命》D《海上》文字解析:B项陈江帆的诗集,C项路易士的诗集,D项是汝华的作品,故A3.【单选题】下列属于台湾最早提出改革台湾文学、提倡白话文的文章的是(A)A《文学与职务》B《汉文改革论》C《致台湾青年的一封信》D《为台湾的文学界一哭》文字解析《文学与职务》是台湾最早提出改革台湾文、提白话文的文章,故选A4.【单选题】1930年,中国左翼作家联盟在(B)成立A北京B上海C广州D香港文字解析1930年,中国左翼作家联盟在上海立,故选B5.【单选题】1932年9月,左联领导下的群众性的诗歌团体中国诗歌会成立,其会刊是(C)A《诗》B《拓荒》C《新诗歌》D《中国诗歌》左联即中国左翼作家联盟,它将《新诗歌)作为会刊,故选C第二节茅盾1.【单选题】方罗兰、章秋柳这两个人物形象出现于茅盾小说(B)A《虹》B《蚀》C《三人行》D《野薔薇》文字解析方罗兰,童秋柳这两个人物形象出现于茅盾小说《蚀》,故选B2.【多选题】下列属于茅盾的短篇小说的有(ABDE)A《林家铺子》B《残冬》C《腐蚀》D《秋收》E《春蚕》文字解析C项属于茅盾的长小说,故选ABDE3.【单选题】茅盾在《子夜》中塑造的典型民族资本家是(C)A潘月亭B赵伯韬C吴荪甫D周朴园文字解析矛盾在《子夜》中型造的典型民族资本家是吴荪甫,故选C4.【单选题】茅盾在“五四“时期发表了一系列文章,大力提倡的艺术主张是(A)A文学为人生B文学为艺术D浪漫主义文字解析茅盾是文学研究会的主要成员,在文学创作提倡“文学为人生”的艺术主张,故选A5.【单选题】茅盾作品《蚀》的主人公是(B)A静女士B梅女士C章秋柳D赵明文字解析1929年,在日本的茅盾创作了长小说《蚀》,主人公梅行青女士是封建家庭中的叛逆者,故选B 6.【单选题】《嘉陵江畔的传奇》的作者是(A)A路翎B田间C田汉D夏衍文字解析20世纪40年代后期,路翎创作了长篇小说《燃烧的荒地》,中篇小说《蜗牛在荆棘上》、《嘉陵江畔的传奇》以及十余个短篇小说,大多以农村和农民为题材,故选A7.【单选题】绿原属于下列哪个流派(C)A九叶诗派B新月诗派C七月诗派D现代派文字解析绿原属于七月诗派,故选C8.【主观题】试述《蚀》三部曲的思想内容和艺术特色主要内容:(1)《幻灭》:一个小资产阶级女性对个性解放的追求到幻灭的全过程(静女士)(2)《动摇》:对知识分子生存的社会现实环境的再现(方罗兰,胡国光)(3)《追求》:大革命失败后知识分子人生追求的悲剧(张曼青、王仲昭、章秋柳)艺术特色:(1)再现了大革命失败前后一代小资产阶级知识分子的心灵历史,揭示了时代社会的历史真相。

20世纪300年代的文学【实用版】目录一、20 世纪 30 年代的文学概述二、20 世纪 30 年代的文学特点三、20 世纪 30 年代的文学流派及代表人物四、20 世纪 30 年代的文学对中国文学的影响正文一、20 世纪 30 年代的文学概述20 世纪 30 年代,是一个风起云涌的时代,在这个时代中,中国社会正经历着巨大的变革。

与此同时,文学也在这十年间绽放出独特的光彩。

在这个时期,文学成为了反映社会变革、传播新思想、唤醒民众的工具。

许多文学巨匠在这个时期崛起,创作出了一批又一批的优秀作品。

二、20 世纪 30 年代的文学特点1.现实主义文学的兴起:在这个时期,受到苏联文学的影响,现实主义文学成为了主流。

作家们关注现实生活,通过作品揭示社会矛盾,反映民众疾苦,以此唤起民众的觉醒。

2.抗日救亡主题:随着日本帝国主义对中国的侵略,抗日救亡成为了当时文学的主题。

许多文学作品都以抗日为背景,呼唤民族觉醒,激励人民抵抗侵略者。

3.左翼文学的繁荣:在这个时期,左翼作家联盟成立,推动了左翼文学的繁荣。

左翼文学主张文艺为工农大众服务,倡导革命文艺,具有很强的时代性和战斗性。

三、20 世纪 30 年代的文学流派及代表人物1.现实主义文学:以茅盾、鲁迅、巴金等为代表。

他们的作品如《子夜》、《阿 Q 正传》、《家》等,都是反映当时社会现实的力作。

2.左翼文学:以郭沫若、张天翼、冯雪峰等为代表。

他们的作品如《黄河大合唱》、《华威先生》等,具有很强的时代性和战斗性。

3.抗日救亡主题文学:以郁达夫、田汉、老舍等为代表。

他们的作品如《故都的秋》、《义勇军进行曲》等,呼唤民族觉醒,激励人民抵抗侵略者。

四、20 世纪 30 年代的文学对中国文学的影响20 世纪 30 年代的文学对中国文学产生了深远的影响。

首先,它奠定了现实主义文学在中国文学中的地位,此后,现实主义成为了中国文学的主流。

其次,这个时期的文学作品为后来的文学创作提供了丰富的题材和多样的表现手法。

2024年汉语言本科-中国现代文学史考试历年真题常考点试题带答案卷I一.综合检测题(共100题)1.发起无产阶级革命文学运动的主要社团,除了创造社,还有()。

A.太阳社B.未名社C.文学研究会D.沉钟社2.“第三代诗人”3.在《新青年》的“双簧信”事件中,钱玄同化名王敬轩,模仿旧文人口吻提出了反对新文学与白话文的种种观点。

对其观点进行针锋相对辩斥的人是()。

A.刘半农B.周作人C.鲁迅D.胡适4.鲁迅小说《狂人日记》发表于()。

A.1917年B.1918年C.1919年D.1920年5.胡风认为“艺术创造的源泉”是()。

B.客观事实C.主观战斗精神D.人民大众6.1945年10月台湾光复,许多大陆作家来到台湾,对这一时期的台湾文学生态产生了重要影响。

这些作家不包括()。

A.钟理和B.李何林C.台静农D.梁实秋7.受新月派影响,著有诗集《烙印》的诗人是()。

A.戴望舒B.卞之琳C.殷夫D.臧克家8.1927年大革命失败,茅盾陷入痛苦与迷惘。

反映了他这一时期矛盾复杂情绪的论文是()。

A.《幻灭》B.《动摇》C.《追求》D.《从轱岭到东京》9.不属于张爱玲小说中所塑造的人物形象是()。

A.曹七巧B.葛薇龙C.孙柔嘉D.白流苏10.中国新文化运动中的第一部个人新诗集是()。

A.《繁星》B.《尝试集》C.《红烛》D.《女神》11.刘振声这一艺术形象出于田汉的剧作()。

A.《苏州夜话》B.《名优之死》12.论述张贤亮知识分子题材小说的主题内涵。

13.《子夜》塑造的买办资本家形象是()。

A.吴荪甫B.屠维岳C.赵伯韬D.冯云卿14.简析杨沫小说《青春之歌》的主题内涵。

15.老舍的《骆驼祥子》塑造了一个性格鲜明的虎妞形象,她具有()。

A.热情的奉献精神B.强烈的占有欲C.善解人意的温情D.刻薄阴险的个性16.结合作品论述冰心散文创作的主要艺术特色。

17.徐志摩诗歌的思想意义和艺术特色。

18.30年代,报告文学趋向成熟,其突出的标志是夏衍的()。

第一章20世纪中国现代文学发展的概况一、西方文化、文学思想、作品影响下的现代文学出现1、语言(文言文→白话文)2、文学观念(文心载道→反映现实)3、文体(诗歌、散文→小说、戏剧)二、20世纪中国现代文学的分期:1、1917——1927年五四文学2、1927——1937年三十年代文学:革命(左翼)文学、民族主义文学、自由主义文学。

3、1937——1947 年四十年代文学:抗战(国防文学)4、1949——1966年社会主义文学:红色文学(理想激情)5、1966——1977年文革文学:八个“样板戏”(《红灯记》《沙家浜》《夜袭白虎山》《红色娘子军》等)6、1977——1989年重新接受西方文化的文学7、1989——当下篇目一:《阿Q正传》鲁迅一、情节内容:1、交代阿Q的经历,刻画性格特征。

(1——3)2、叙述经历,刻画性格特征。

(4——7)3、高潮(8——9)结束。

二、阿Q的典型形象:一个不觉悟的带有精神病态的落后农民形象。

1、典型环境:未庄。

2、句子的分析:(1)“阿Q又很自尊,所有未庄的居民,全不在他眼睛里,甚至至于对于两位“文童”也有以为不值一笑的神情”。

(表现了阿Q的妄自尊大,一厢情愿的自尊,其实是一种愚昧保守)(P29)(2)“然而未庄人真是不见世面的可笑乡下人呵,他们没有见过城里的煎鱼”。

(未庄的落后封闭)(P29)(3)“你还不配…”(表现了阿Q讳疾忌医,是一个不敢面对现实的人)(P30)(4)“他擎起右手,用力的在自己脸上连打了两个嘴巴,热刺刺的有些痛;打完之后,便心平气和起来,似乎打的是自己,被打的是别一个自己,不就也就仿佛是自己打了别个一般,—虽然还有些热辣辣,—心满意足的得胜躺下了”。

(表现阿Q的自轻自贱、自欺欺人)(P31)(5)“凡尼姑,一定与和尚私通;一个女人在外面走,一定想引诱男人……便从后面掷一块小石头”。

(封建礼教思想的圣贤地位)(P35)(6)“这小D,是一个穷小子,又瘦又乏……谁料这小子竟谋了他的饭碗去”。

40年代是中国现当代文学的重要时期,这一时期的文学作品在政治、哲学和审美风格等方面都承载了激烈的社会变革和思想交锋。

从战争年代中悲壮抗争的题材到解放后的文艺教育,40年代的文学作品呈现出多层次、多样化的特点。

在抗日战争的年代,由于中国大地上纷繁复杂的政治、社会状况,文学作品中的主题呈现出鲜明的时代特征。

一方面,有大量的抗战题材创作,如《暂别江南》、《红岩》等,描写了人们的英勇抗争和牺牲精神。

另一方面,一些作家开始反思和质疑过去的旧思想、旧文化,倾向于探索新的文学形式和风格。

鲁迅的文学创作对这一时期的文学产生了深远的影响,他的作品具有强烈的社会关怀和批判精神,对文学表达和思想观念提出了新的要求。

40年代的文学也出现了一些新的文体和创作手法。

鲁迅的现实主义写作基础上,冯唐、石泰峰等作家提出了“浪漫主义的现实主义”,注重情感和感官的表达。

此外,代表作家迪话徐笛、徐朗、郁达夫等在作品中运用了象征主义、意象主义等文学手法,使作品充满了深意和想象力。

鲁迅的文学理念对40年代文学的发展产生了深远的影响。

他的文学创作强调批判和现实,对作家的社会责任提出了很高的要求。

此外,他的文笔简练、生动的创作风格也对当时的作家产生了重要的启示和影响。

他的精神和思想对40年代的作家们起着榜样作用。

总的来说,40年代是中国现当代文学发展的重要时期,其作品既承载着抗战胜利的喜悦和光荣,又反映了解放初期的政治、文化和思想变革。

这一时期的文学作品丰富多彩,涵盖了不同的题材和风格。

它们既表达了时代的呼唤和要求,又展现了作家创作的勇气和创造力。

40年代的文学作品在中国文学史上占据了重要的地位,对后来的文学发展产生了重要的影响。

中国现代文学史知识点汇总中国现代文学史知识点汇总1、文学研究会:1921年1月成立于北京,发起人有周作人、郑振铎、王统照、沈雁冰、叶绍钧、许地山等12人。

刊物:有《小说月报》、《文学旬刊》、《诗》月刊等。

以研究介绍外国文学、整理旧文学,创造新文学为宗旨,重视文学的社会功用,强调文学与人生的意义,被称为"人生派"。

受19世纪俄国和欧洲现实主义、自然主义影响,注重写实主义创作方法。

1932年《小说月报》停刊,终止活动。

2、创造社:1921年7月成立于日本东京。

成员是留日的郭沫若、郁达夫、成仿吾、张资平、田汉、郑伯奇等,以及后来加入的彭康、朱镜我、冯乃超等。

出版《创造》季刊、《创造周报》、《创造日》、《创造月刊》等。

强调创作"本着内心要求",崇拜天才,讲求文学的全与美,宣传文学的无目的性,提倡为艺术而艺术,被称为艺术派。

受欧洲启蒙主义、浪漫主义、颓废主义、唯美主义、象征主义、表现主义影响,创作方法上倾向浪漫主义。

1929年2月该社被国民党当局查封。

3、湖畔诗社:1922年4月,应修人、冯雪峰、潘漠华、汪静之在杭州西湖湖畔成立的新文学团体。

他们的作品主要有诗歌合集《湖畔》、《春的歌集》和汪静之的《蕙的风》、《寂寞的国》等。

其创作以抒情诗特别是爱情诗见长。

风格清新质朴、坦白率真,以自由诗为主。

4、五四文学的基本特征是:一、现代理性精神的张扬;二、感伤的精神标记;三、个性化的追求;四、创造方法的多样化探索。

5、郁达夫浪漫抒情小说的主要特征:一、自我的写真;二、感伤的抒情;三、结构的散文化;四、流丽、清新的文笔。

6、阿O人物形象分析。

阿Q是鲁迅的小说《阿Q正传》中的主人公。

(1)阿Q是一个落后不觉悟的带有精神病态的农民形象。

首先,在政治上受压迫,连姓赵的资格都被剥夺;在经济上受剥削,无地无房无固定职业。

其次,阿Q又是一个深受封建观念侵蚀和毒害带有小生产者弱点的狭隘、落后、保守的农民,秉有几千年传统文化思想沉淀而成的奴性人格:常以健忘来解脱痛苦;妄自尊大;身上有"看客"式的无聊与冷酷;有不少符合圣经贤传的思想;盲目守旧、欺弱怕强、卑怯势利。

20世纪30、40年代中国现代文学史概述总(2)20世纪30年代中国现代文学史无产阶级文学与民主主义、自由主义文学的各自发展、演变,构成了30年代现代文学两条基本历史线索。

革命文学争论和以“左联”为核心的无产阶级文学思潮。

大革命失败之后,日益激烈的阶级斗争和新的革命形式对文学艺术提出了新的要求。

于是,经过整顿了的创造社和由蒋光慈等组成的太阳社,在《创造月刊》、《文化批评》《太阳月刊》等各自的刊物上,正式开始了无产阶级革命文学运动的倡导。

在这个过程中,他们暴露了很多幼稚的,片面的,绝对化的错误的观点。

鲁迅与其进行了长达两年的争论。

1929年国民党开始扼杀“革命文学”“无产阶级文学”。

党组织调解创造社、太阳社与鲁迅之间的争论,以便团结一致共同对敌。

1930年3月2日中国左翼作家联盟(简称“左联”)在上海成立。

“左联”的成立,标志着以无产阶级文学的倡导为发端的左翼文学运动走上了健全发展的道路。

在“左联”的旗帜下,左翼文艺阵线开展了多方面的活动,为现代革命文学发展作出了贡献。

(一)团结、组织左翼作家,大力开展革命文学创作。

“左联”成立后,陆续出版了《拓荒者》《萌芽》《巴尔底山》等刊物,在北平和日本东京两地设有“左联”分盟,在广州、天津等地成立小组。

许多左联作家同时又是革命者,从事革命活动,为了服从旨在抵抗日本侵略的民族统一战线政策,到1936年春解散,其前后活动的6年时间,对30年代乃至后来的文学发展产生巨大的影响。

(二)加强马克思主义文艺理论介绍,注重文学批评。

左联成立了马克思主义理论研究会,把“确立马克思主义的艺术理论及批评理论”作为主要任务。

瞿秋白对马克思主义经典作家作了系统全面的介绍。

(三)开展文艺大众化讨论,推动文艺大众化运动设立文艺大众研究会,并明确规定“文学大众化”是建设无产阶级革命文学的“第一个重大的问题”。

作家们还进行三次大讨论,并作过部分创作试验。

30年代小说三大流派一“左联”和左翼小说“左联”准备期间的小说,主要是以蒋光慈为代表的。

20世纪30年代中国现代文学史无产阶级文学与民主主义、自由主义文学的各自发展、演变,构成了30年代现代文学两条基本历史线索。

革命文学争论和以“左联”为核心的无产阶级文学思潮。

大革命失败之后,日益激烈的阶级斗争和新的革命形式对文学艺术提出了新的要求。

于是,经过整顿了的创造社和由蒋光慈等组成的太阳社,在《创造月刊》、《文化批评》《太阳月刊》等各自的刊物上,正式开始了无产阶级革命文学运动的倡导。

在这个过程中,他们暴露了很多幼稚的,片面的,绝对化的错误的观点。

鲁迅与其进行了长达两年的争论。

1929年国民党开始扼杀“革命文学”“无产阶级文学”。

党组织调解创造社、太阳社与鲁迅之间的争论,以便团结一致共同对敌。

1930年3月2日中国左翼作家联盟(简称“左联”)在上海成立。

“左联”的成立,标志着以无产阶级文学的倡导为发端的左翼文学运动走上了健全发展的道路。

在“左联”的旗帜下,左翼文艺阵线开展了多方面的活动,为现代革命文学发展作出了贡献。

(一)团结、组织左翼作家,大力开展革命文学创作。

“左联”成立后,陆续出版了《拓荒者》《萌芽》《巴尔底山》等刊物,在北平和日本东京两地设有“左联”分盟,在广州、天津等地成立小组。

许多左联作家同时又是革命者,从事革命活动,为了服从旨在抵抗日本侵略的民族统一战线政策,到1936年春解散,其前后活动的6年时间,对30年代乃至后来的文学发展产生巨大的影响。

(二)加强马克思主义文艺理论介绍,注重文学批评。

左联成立了马克思主义理论研究会,把“确立马克思主义的艺术理论及批评理论”作为主要任务。

瞿秋白对马克思主义经典作家作了系统全面的介绍。

(三)开展文艺大众化讨论,推动文艺大众化运动设立文艺大众研究会,并明确规定“文学大众化”是建设无产阶级革命文学的“第一个重大的问题”。

作家们还进行三次大讨论,并作过部分创作试验。

30年代小说三大流派一“左联”和左翼小说“左联”准备期间的小说,主要是以蒋光慈为代表的。

蒋光慈(1901——1931),原名蒋如恒,安徽霍丘县人。

他是我国普罗小说最早的倡导者与实践者之一,其作品亦是中国普罗小说的最典型的代表。

1927年《短裤党》是蒋光慈的前期代表作。

作品充分表现了作者对现实斗争的密切关注和用文学书写革命史的巨大热情。

作品的重要意义在于:它是中国文学史上第一部表现中国共产党领导下的工人武装斗争的小说,也最早为文学提供了工人运动中的共产党人的形象和先进工人形象。

大革命失败之后,又写了《野祭》、《冲出云围的月亮》,迅速反应了青年只是分子的分化,企图指出他们应走的道路。

由于强调对重大历史事件做及时反映,蒋光慈的作品就具有了强烈的宣传鼓动性,,并特具有一种历史沸腾时期昂扬的激情艺术追求力,但由于缺乏对生活从容的观察思考与充分的形象化,而流于浮面。

因此《丽莎的哀怨》发表后,受到了左翼文艺界的批评。

最后写成的《咆哮了的土地》(后改名为《田野的风》)是他的代表作。

小说形象地反映了土地革命所经历的重要历史阶段,写出了“其势如暴风骤雨”的农运场面,在反映革命本质方面较前面的作品有了明显的进步。

是一部在思想上艺术上相对成熟的作品,也是整个普罗小说发展的一个重要的转机。

左联作家群的涌现标志着现代文学在创作上真正结束了“革命文学”的时代而向前迈进了。

比较有代表性的有一下几位:丁玲(1904——1986)原名蒋冰之,湖南临澧县人。

是“五四”以后第二代善于写女性并始终持女性立场的作家。

出生于一个没落的封建世家,其母亲是一个封建家庭的反叛者,她跟随母亲结识了不少女革命家。

曾在长沙读书,1921年到上海,进入陈独秀创办平民女校和上海大学,1923年到北京,开始小说创作。

1927年在《小说月报》上发表处女作《梦珂》。

写一个单纯热情的女性在冲出没落的封建家庭,进入社会后与周围现实格格不入,充满那个时代特有的幻灭感。

《莎菲女士的日记》表现了一个时代新女性对理想爱情的追求,深入细腻地描写了一个女性在追求“灵与肉”相统一的爱情过程中的复杂心理。

是其成名作和早期代表作。

这之后,她又创作了《小火轮上》《自杀日记》《阿毛姑娘》《庆云里的一间小房里》等一系列表现各类女性不幸生活的小说,大多以大革命失败后女性的精神苦闷为题材,表现出越来越浓厚的虚无主义的感伤色彩。

1930年,创作了《韦护。

《1930年春在上海》(之一、之二),标志着丁玲创作的一次重要转变,但落入了“革命加恋爱”的俗套。

1931年发表《水》,接着写了《某夜》《消息》《夜会》等小说。

1993年被捕前,创作了自传体长篇小说《母亲》,塑造了辛亥革命时期第一代放开小脚的新型女性,是丁玲思考和研究中国妇女命运过程中的一个重要成果。

张天翼(1906——1985)原名张元定,湖南湘乡人,是优秀的讽刺小说家。

幼年时随父亲辗转于江浙一带,1924年在杭州读完中学后,曾在上海美专学习绘画,1926考入北京大学预科,并开始发表一些侦探小说和滑稽小说,一年后因贫困和对课程的失望而退学,在失业的威胁中做过小职员,记者和教师,与社会的广泛接触,为他后来的创作积累了丰富的生活经验。

1929年在《奔流》上发表短篇小说《三天半的梦》,从此步入文坛。

他的作品很多,有《从空虚到充实》《小彼得》《速写三篇》等12部短篇小说集,《鬼土日记》《一年》《在城市里》《时代的跳动》等4部长篇和《清明时节》等中篇小说,以及童话《大林和小林》《秃秃大王》等儿童文学作品。

张天翼表现得最多也是最能体现他艺术个性的是生活在社会底层的“灰色”小人物,他们大多有知识有文化,有的还曾参加过革命,但是,却没有理想没有灵魂,充满庸俗的市侩气息。

《包氏父子》就是其中的代表作。

他的小说的题材十分广泛,农村中的地主,城市里的官僚,都是他讽刺的对象,而且他还善于运用江浙及湖南一带的方言。

京派小说和其他独立作家的小说京派所显现的是乡村中国的文学形态。

有沈从文的湘西世界,有废名的黄梅故乡和京西城郊世界等等。

京派小说统一的审美感情是诚实、从容、宽厚的。

京派为现代小说提供了比较成熟的抒情体和讽刺体样式。

代表人物有:沈从文、废名、萧乾、芦焚、杨振声等。

废名从北大英文系毕业并留校教书。

早期乡土作品《竹林的故事》长篇代表作《桥》不仅反映乡村风景、风俗之美、人情之美,而且更透露出一种独有的人生态度和体悟生命的方式。

1930年创办《骆驼草》,重要长篇《莫须有先生传》及自传性更鲜明的《莫须有先生坐飞机以后》。

废名的小说样式比他提供的对于人生的文学性阐释更为重要。

他的“作为抒情诗的散文化小说”总是尽量地淡化戏剧型的故事,重在简僻的留有涩味的词句,来托出诗境。

所以废名的小说可以同散文互换,无严格界限。

到了“莫须有先生时代”,小说进一步加入了荒诞和讥刺,到了续写,由于现实的实际影响,他的审美情趣从探求人性的抽象存在又稍稍向社会人生斜偏。

他的散文化小说对京派文学的渗透力极大。

沈从文等比他稍晚的作家,都从他那里吸收过养料。

京派小说坛主——沈从文。

原名沈岳焕,生于湘西凤凰县。

他身上流着苗、汉、土家各族的血液,这给他带来特殊的气质,带来多彩的幻想和少数民族在长期受压的历史中积淀的沉忧隐痛。

14岁高小毕业后入伍,看尽人世黑暗而产生厌恶心理。

接触新文学后,他于1923年寻至北京,欲入大学而不成,窘困中开始用“休芸芸”这一笔名进行创作。

至三十年代起他开始用小说构造他心中的“湘西世界”,完成一系列代表作,如《边城》、《长河》等。

沈从文一生创作的结集约有80多部,是现代作家中成书最多的一个。

早期的小说集有《蜜柑》《雨后及其他》《神巫之爱》等,基本主题已见端倪,但城乡两条线索尚不清晰,两性关系的描写较浅,文学的纯净度也差些。

30年代后,他的创作显著成熟,主要成集的小说有《龙珠》《旅店及其他》《石子船》《虎雏》《阿黑小史》《月下小景》《八骏图》《如蕤(rui)集》《从文小说习作选》《新与旧》《主妇集》《春灯集》《黑凤集》等,中长篇《阿丽思中国游记》《边城》《长河》。

沈从文由于其的创作风格的独特,在中国文坛中被誉为“乡土文学之父”。

沈从文创作的小说主要有两类,一种是以湘西生活为题材,一种是以都市生活为题材,前者通过描写湘西人原始、自然的生命形式,赞美人性美;后者通过都市生活的腐化堕落,揭示都市自然人性的丧失。

其笔下的乡村世界是在与都市社会对立互参的总体格局中获得表现的,而都市题材下的上流社会“人性的扭曲”他是在“人与自然契合”的人生理想的烛照下获得显现,正是他这种独特的价值尺度和内涵的哲学思辨,构起了沈从文笔下的都市人生与乡村世界的桥梁,也正由于这种对以金钱为核心的“现代文学”的批判,以及对理想浪漫主义的追求,使得沈从文写出了《边城》这样的理想生命之歌湘西题材的,有反映湘西人最本真的生活状态,最质朴的人性的。

有《柏子》《萧萧》《虎雏》《石子船》等。

《柏子》所写的是有旺盛的生命力却又蒙昧无知的水手,和与他相好却显得粗犷的吊角楼下等妓女。

作者关注农民、士兵、水手、船工、纤夫、妓女、店伙这些湘西下层人的辛苦劳作。

淳朴、讲信义、知天命的性情,以及如自然生命流淌的生活样式,它们正反衬了都市生命的委琐、虚假、无生气,从而否定了现代文明在中国初始阶段所显露的丑陋处,表达出一个文化批判者的立场。

第二类湘西题材的是恬静似水的湘西少女故事。

《边城》《三三》《长河》就是代表。

《边城》寄寓着沈从文“美”与“爱”的美学理想,是他表现人性美最突出的作品。

《边城》,描写了撑渡船的老人与他的孙女翠翠相依为命的纯朴生活,以及当地掌水码头团总的两个儿子同爱一个翠翠以致造成的悲剧结局。

小说达到了乡情风俗、人事命运、下层人物形象三者描写完美和谐、浑然一体的境地,风习描写注重本色,充满诗情画意,与故事、人物的情调合一。

翠翠的天真纯洁在小说中都表现为她的毫无心机的,超出一切世俗利害关系的爱情之中。

而作品写翠翠之爱,是十分含蓄,朦朦胧胧的。

她对二老的感情像是一直处于少女期的梦境状态。

作者细致地写翠翠接触男性不多但在少有的接触中对二老的微妙印象,写她很少婷周围的闲言但也听到了团总欲与有碾坊陪嫁的人家打亲家,而二老偏不要碾坊的传言,写二老为翠翠唱夜歌而歌声径直进入姑娘的梦里,层层入扣。

到了祖父死后,她才将事情始末串联起来,方明白自己的不幸。

翠翠的不幸,有人的、社会性的各种原因,而沈从文写来平实,把一个生活、侵染在古老风俗环境中,长久将自己的爱情心思埋藏极深的小女子,写得极有诗意,就是沈从文常说起的美丽总令人忧愁的那种境界。

乡村故事型则有《雪晴》还有对中国党派政治毁灭人间温暖力量的小小的抗争的《菜园》,讥刺乡村军阀的《顾问官》。

社会性背景下,表现人的觉醒的。

有《丈夫》《贵生》。

《丈夫》里种田的男人把年轻的妻子送到大河码头妓船上去营生,历来视如寻常,可这一次阴差阳错,久失的混合了男性主义的丈夫意识被催醒了。