功能性电刺激(FES)对脑卒中患者上肢功能恢复的研究进展

- 格式:docx

- 大小:30.59 KB

- 文档页数:3

反复促通疗法在脑卒中后上肢功能恢复中的应用进展摘要:上肢运动功能障碍是脑卒中后最常见的功能障碍,且常常作为首发症状,严重影响患者的日常生活活动能力。

脑卒中的上肢功能尤其是手功能恢复作为康复后期的难题,已成为患者及家属的迫切需求。

目前针对上肢功能恢复的手段及理念不单单局限于传统的物理治疗和作业治疗。

直接与受损区域联系的中枢干预治疗需要进一步规范与设计,而反复促通疗法可以指定正确的神经传导渠道,通过不断反复强化使得新的神经通道得以重建。

本文通过收集整理反复促通疗法在脑卒中后上肢功能的相关研究,旨在为偏瘫患者进行该手法治疗时提供有意义的参考。

关键词:反复促通;脑卒中;功能恢复脑卒中作为一种严重威胁人类健康的疾病,具有高发病率、高致残率的特点。

近年来,脑卒中发病率呈上升趋势,是目前导致患者死亡的主要原因之一,而幸存者也大多遗留功能障碍。

康复治疗已被循证医学证实是脑卒中后降低致残率的有效办法。

反复促通疗法(repetitive facilitative exercise, RFE)又称川平法,是结合多种感官刺激并通过反复大量的指向性运动练习,达到促通并强化瘫痪神经通路再建的促通新技术。

不同于其他神经发育促进技术,反复促通疗法不仅对脑卒中偏瘫患者的上肢物品操作障碍、步行障碍和ADL障碍有改善作用,对脊髓损伤后的肢体双侧麻痹和退行性疾病的失能等功能的恢复也有更好的治疗效果。

1反复促通疗法机制反复促通疗法用来帮助患者实现意识性运动;并通过反复进行,实现随意运动所需的神经通路重建及强化。

基于大脑的可塑性,在神经侧芽生长期间及潜伏通道受抑制减退时的促通治疗能更好地帮助患者功能重建。

而非障碍侧半球的功能再构成被证实对于同侧运动性下行通路的支配对改善功能下限有重要意义[1]。

通过运动学习方式,以运动程序等目标指向性训练,促进随意运动的发展,对大脑皮质和脊髓前脚细胞的神经通路进行重建和强化。

通过无错误学习,即反复向目标的神经通路进行兴奋传导,进而提高突触的传递效率和强化组织性结合能更能有效改善功能障碍。

生物医学工程技术在康复治疗中的应用生物医学工程是一个跨学科领域,它结合了生物学、医学和工程学的知识和技术,旨在提高人体功能和生活质量。

在康复治疗中,生物医学工程技术发挥着重要的作用。

本文将探讨生物医学工程技术在康复治疗中的应用。

一、生物医学工程技术在运动康复中的应用运动康复是通过运动和体育活动来促进身体功能的恢复和改善的康复方法。

生物医学工程技术在运动康复中发挥着重要的作用。

1. 功能性电刺激(FES):FES是一种利用电流刺激神经肌肉的技术,可以帮助运动受限的患者恢复肌肉功能。

通过电刺激,FES可以减轻肌肉萎缩,并增强肌肉力量和协调性。

2. 运动仿真:生物医学工程技术可以利用仿真软件和虚拟现实技术,为患者提供运动仿真的训练环境。

通过虚拟现实的模拟,患者可以进行多样化的康复训练,从而提高肌肉力量和运动协调性。

二、生物医学工程技术在言语康复中的应用言语康复是帮助言语受损患者恢复或改善语言能力的康复方法。

生物医学工程技术可以在言语康复中发挥重要作用。

1. 应用辅助和替代通信技术:对于患有语言障碍的患者,生物医学工程技术可以应用辅助和替代通信技术,如语音合成器和轮椅辅助设备,帮助患者与外界进行交流。

2. 语音识别技术:生物医学工程技术可以应用语音识别技术来辅助患者进行语言训练。

通过语音识别软件,患者可以将自己的语音转化为文字,从而改善与他人的交流能力。

三、生物医学工程技术在神经康复中的应用神经康复是通过刺激和训练神经系统来改善或恢复患者神经功能的康复方法。

生物医学工程技术在神经康复中有广泛的应用。

1. 脑机接口技术:脑机接口技术是一种将人脑与外部设备连接的技术。

通过脑机接口,患有运动障碍的患者可以通过脑电信号操控外部假肢,恢复日常生活的功能。

2. 神经可塑性训练:生物医学工程技术可以设计出适合患者的神经可塑性训练方案。

通过特定的神经刺激和训练,患者的受损神经系统可以通过神经可塑性恢复功能。

总结:生物医学工程技术在康复治疗中发挥着重要作用。

功能性电刺激(FES)对脑卒中患者上肢功能恢复的研究进展发表时间:2019-11-18T15:44:57.013Z 来源:《世界复合医学》2019年7期作者:饶利斌[导读] 随着生活水平的提高和生活方式的改变,急性脑血管病脑卒中的发病率大大增加。

随着生活水平的提高和生活方式的改变,急性脑血管病脑卒中的发病率大大增加。

近年来,但脑卒中的死亡率已呈逐年下降趋[1]。

脑卒中( apoplexy) 又称脑血管意外( cerebrovascular accident,CV A) ,曾称“中风”,是指突然发生的、由脑血管病变引起的局限性或全脑功能障碍[2]。

据美国心血管疾病协会( American heart association,AHA) 资料统计每 40 s 就会出现一位新的脑卒中患者,在发病初期,大约有 69%~ 80% 的患者有上肢和手功能障碍,发病3 个月后,约有37% 的患者手部抓握、伸展动作控制不精确,对脑卒中患者生活质量和社会参与度影响深远[3]。

功能性电刺激(FES)是一种广泛的用于康复的技术,利用电流激活神经支配四肢受脊髓损伤引起的麻痹影响,头部受伤,中风和其他神经系统疾病。

患者通过FES训练可以在日常功能性活动中得到运动、本体感觉及认知的综合输入,使患者的自主性活动和使用患手进行功能性活动的能力得到提高[4]。

近年来,康复医学领域的前辈对功能性电刺激(FES)对脑卒中患者上肢功能恢复做了很多有益的研究,本文将相关研究进展进行综述。

上肢主要承担复杂、精细、灵巧的动作,尤其是手的功能相当精细和复杂,在日常生活中起着重要作用。

卒中后,上肢功能恢复远较下肢的恢复缓慢和困难,通常还会伴有肩关节半脱位、肩手综合征等并发症,这使上肢所需的康复评估和治疗更为复杂。

此外,卒中后痉挛经常引起上肢的灵活度减低、关节挛缩、异常姿势、功能活动减低等,也是影响卒中后上肢功能恢复的主要障碍[5]。

有研究显示脑卒中3个月后,仅有 20%的后遗症患者的上肢能保留正常功能[6] ,因而争取早期对患肢的手功能进行恢复治疗是降低脑卒中病残率的重要环节。

易化区功能性电刺激对脑卒中病人偏瘫肢体运动功能的影响窦娜马素慧陈长香李建民吴庆文李丹崔颖(华北煤炭医学院,河北唐山063000)〔关键词〕功能性电刺激;易化区;脑卒中;运动功能〔中图分类号〕R743〔文献标识码〕A〔文章编号〕1005-9202(2012)01-0168-02;doi :10.3969/j.issn.1005-9202.2012.01.080第一作者:窦娜(1982-),女,讲师,运动医学硕士,主要从事物理治疗与康复研究。

运动功能障碍是脑卒中患者最常见的后遗症之一,严重影响患者的日常生活活动能力〔1〕。

功能性电刺激(FES )是一种治疗脑卒中患者偏瘫的有效手段〔2〕。

Rood 疗法是神经生理学疗法的一种,它强调在特定区域进行多感觉刺激能加速诱发运动反应或引起运动兴奋,并能够通过反复的感觉刺激而诱导出正确的运动模式。

本研究采用FES 在Rood 的易化区域治疗,观察对脑卒中病人肢体运动功能和ADL 的疗效。

1资料与方法1.1临床资料选择2007年12月至2009年1月在华北煤炭医学院附属医院神经科住院的脑卒中病人作为研究对象,根据中华神经科学会和中华神经外科学会1995年全国第四届脑血管病会议制定的脑卒中诊断和分类标准〔3〕。

病例选择标准:①首次发病;一侧肢体偏瘫;②经头颅CT 和MRI 明确诊断;③无严重的心脏病,肝肾功能正常;④无失语和认知障碍;⑤病程2w 内;⑥愿意配合治疗并经本人及家属同意;⑦年龄45 70岁。

排除标准:①进展性脑卒中;②合并严重的脏器和全身感染;③严重的糖尿病;④颅脑外伤;⑤电极放置处皮肤破溃。

将病人随机分为治疗组和对照组,两组病人一般资料见表1。

1.2方法1.2.1治疗方法两组病人均采用神经内科常规治疗,康复治疗由同一名治疗师进行,康复训练、强度相同。

治疗组采用北京奔奥新技术有限公司生产的BA2008-Ⅱ型四通道治疗仪,处方选择:FES 根据治疗部位不同选择电极片(5cm ˑ8cm ,3cm ˑ6cm ),频率30 40Hz ,脉宽300μs ,强度0 90mA ,通断电比1ʒ1,波升/波降1s 。

半身不遂如何治疗半身不遂是指脑卒中后导致一侧身体失去运动和感觉功能的症状。

脑卒中后半身不遂的治疗的目标是恢复患者的运动能力和日常生活能力,提高生活质量。

治疗手段多种多样,包括康复训练、药物治疗、物理治疗等。

下面将详细介绍半身不遂的治疗方法。

1.康复训练:康复训练是半身不遂治疗的主要方法之一、目的是通过针对性的训练和练习,帮助患者重新学习和恢复运动能力。

康复训练通常由理疗师、职业治疗师和言语治疗师组成的团队来设计和指导实施。

-神经肌肉电刺激(NMES):神经肌肉电刺激是一种通过电流刺激肌肉来恢复肌肉功能的方法。

在半身不遂患者中,NMES可以刺激激活被动肌肉,促进肌肉的收缩和恢复。

这种方法可以增强肌肉力量和改善运动控制。

-运动疗法:半身不遂患者可以通过各种运动疗法来提高肌肉力量和协调性。

常见的运动疗法包括平衡训练、步态训练、传球和投掷训练等。

-功能电刺激(FES):功能电刺激是一种通过电刺激神经来恢复肌肉功能的方法。

在半身不遂患者中,FES可以刺激神经,促进肌肉收缩和运动。

这种方法可以帮助患者恢复步行、抓握和控制运动的能力。

2.药物治疗:药物治疗在半身不遂的康复过程中也起到了重要的作用。

-抗血小板药物:抗血小板药物可以帮助预防再次发生脑卒中,减少血栓形成。

这些药物可以减少血小板的聚集和血栓的形成,从而降低血栓性脑卒中的风险。

-抗痉挛药物:抗痉挛药物可以帮助缓解半身不遂患者的肌肉痉挛和痉挛。

这些药物可以放松肌肉,减轻疼痛和不适感,提高运动控制。

-强化药物:强化药物可以帮助半身不遂患者改善运动能力和力量。

这些药物可以增加肌肉收缩的力量和速度,从而提高运动功能。

3.物理治疗:物理治疗是半身不遂治疗中的重要组成部分,可以通过各种物理手段来帮助恢复运动能力。

-热敷疗法:热敷可以帮助放松紧张的肌肉,减轻疼痛和不适感。

热敷也可以增加肌肉的血液循环,促进康复。

-冷敷疗法:冷敷可以帮助减轻肌肉炎症和肿胀,缓解疼痛和不适感。

脑卒中康复中的新技术应用研究脑卒中,这个让人闻之色变的疾病,不仅给患者的身体带来了巨大的创伤,也给家庭和社会带来了沉重的负担。

然而,随着科技的不断进步,一系列新技术在脑卒中康复领域崭露头角,为患者带来了新的希望。

首先,我们来了解一下虚拟现实技术(VR)在脑卒中康复中的应用。

VR 技术通过创建沉浸式的虚拟环境,让患者仿佛置身于真实的场景中进行训练。

比如,患者可以在虚拟的街道上行走,跨越障碍物,完成购物等日常任务。

这种训练方式不仅增加了康复训练的趣味性,还能够更好地激发患者的积极性和主动性。

研究表明,VR 技术可以有效地改善脑卒中患者的平衡能力、运动功能和认知功能。

与传统的康复训练相比,VR 训练能够提供更多的感官刺激和反馈,帮助患者更好地重建大脑神经连接。

机器人辅助康复技术也是近年来的一大亮点。

康复机器人可以根据患者的具体情况,提供个性化的训练方案。

例如,上肢康复机器人可以辅助患者进行手臂的伸展、弯曲、抓取等动作,通过精确的控制和力量反馈,帮助患者逐渐恢复肌肉力量和运动协调性。

下肢康复机器人则能够支持患者进行行走训练,实时监测患者的步态和姿势,并进行相应的调整和纠正。

这些机器人不仅减轻了康复治疗师的工作强度,还能够保证训练的准确性和重复性,提高康复效果。

脑机接口技术(BCI)则为脑卒中康复带来了更具创新性的解决方案。

BCI 技术通过检测大脑的神经信号,将患者的意图转化为实际的动作。

对于那些运动功能严重受损的患者来说,BCI 技术可以帮助他们重新获得对外部设备的控制能力。

比如,患者可以通过思维控制轮椅的移动、机械手的操作等。

虽然目前 BCI 技术还处于研究和发展阶段,但已经展现出了巨大的潜力,为脑卒中康复开辟了新的途径。

除了上述技术,功能性电刺激(FES)也在脑卒中康复中发挥着重要作用。

FES 是通过电流刺激肌肉,使其收缩产生运动。

对于肌肉无力或瘫痪的患者,FES 可以帮助他们恢复部分肌肉功能,改善行走能力和手部抓握能力。

中风后的功能康复训练方法比较研究进展1. 引言中风(stroke),又称脑卒中,是指脑部血管的破裂或阻塞引起的脑血供减少或中断,导致脑部组织缺血缺氧,从而引发一系列神经功能障碍。

中风是全球范围内导致死亡和致残的主要原因之一。

根据世界卫生组织的数据,每年全球约有15万人死于中风,且其中三分之一的人幸存下来需面临长期的功能康复训练。

中风后的功能康复训练旨在通过各种方法和手段,帮助中风患者恢复受损的神经功能,提高其生活质量。

传统的功能康复训练主要包括物理疗法、言语疗法和职业疗法等,然而,随着科学技术的进步和研究的不断深入,越来越多的新的康复训练方法被提出和应用于中风患者的治疗和康复中。

本文将对中风后的功能康复训练方法进行比较研究,探讨其研究进展和应用前景。

2. 中风后的传统康复训练方法2.1 物理疗法物理疗法是一种通过运动和物理手段来改善中风患者肌肉力量、协调性和运动功能的方法。

常见的物理疗法包括康复运动训练、功能电刺激、康复机器人等。

其中,康复运动训练是最常用的方法之一,通过系统而有计划的运动训练,可以促进中风患者的神经肌肉恢复,提高日常生活活动能力。

2.2 言语疗法中风患者往往伴有不同程度的言语障碍,言语疗法是一种帮助患者恢复言语能力的康复训练方法。

通过语言训练、语音训练和认知训练等手段,可以提高患者的说话和理解能力,改善其与他人的交流能力。

2.3 职业疗法职业疗法旨在帮助中风患者恢复或重建其日常生活和工作能力。

通过评估患者的日常生活技能和职业技能,制定个性化的康复方案,通过训练和支持患者在日常生活和工作中独立生活,并提高其生活质量。

3. 新兴的康复训练方法3.1 虚拟现实技术虚拟现实技术是一种通过计算机生成的虚拟环境来实现康复训练的方法。

中风患者可以通过佩戴虚拟现实设备,进行各种康复训练,如平衡训练、协调训练和运动训练等。

虚拟现实技术不仅可以提供逼真的运动和环境模拟,还可以根据患者的实际状况进行个性化调整,提高康复训练的效果。

近红外光谱脑功能成像评定卒中后功能障碍及恢复的研究进展一、基础研究进展1.卒中后的脑功能成像技术卒中后常见运动、平衡、协调甚至言语吞咽与情绪认知等功能障碍。

随着科学技术的不断进步、医工交叉的深入融合,针对卒中后各种功能障碍的康复评定技术与方法,也从主观量表式的评估不断地向客观可重复性的检测技术发展,并且越来越多地关注卒中后脑功能的重塑机理。

目前可用于评估卒中后脑功能状态的无创技术有功能性核磁共振成像、脑电图、正电子发射型计算机断层显像及近红外光谱脑功能成像技术等。

这些脑成像技术在基础原理、空间和时间分辨率、覆盖范围及对仪器的应用要求上都具有各自的特点。

fMRI拥有极强的空间分辨率,但是其时间分辨率低、仪器设备便携性差、对患者的适应性差,而且价格昂贵;EEG拥有很强的时间分辨率,具有便携、迅速、费用低廉等优势,但是空间分辨率低;PET不仅时间分辨率低,而且费用昂贵。

而fNIRS虽然存在无法检测脑深部情况,无法收集结构图像和解剖信息的局限性,但胜在兼有良好的空间分辨率和时间分辨率,在便携性及费用上占有优势,且具有优秀的抗运动性和抗电磁干扰性,因而使得fNIRS越来越多地受到康复领域的关注,尤其是卒中后的康复功能评定。

fNIRS是将特定波长(650~950nm)的光线照射到头部并接收,测量氧合血红蛋白(oxyhemoglobin, HbO)和脱氧血红蛋白(deoxyhemoglobin, HbR)的相对浓度变化,依据神经-血管耦合机制,利用脑部相应的血流动力学改变来推断神经活动情况的一种无创脑功能成像技术。

近年来,fNIRS用于卒中后患者的脑功能重塑机制,以及对功能恢复评估的研究不断增多。

2.卒中后的fNIRS神经可塑性研究神经可塑性的基本要素之一是皮质重组,卒中后的神经元重组和可塑性在非常早期的阶段就已经开始。

Kinoshita等发现卒中后初期受损大脑功能会迁移到其他未受损的大脑区域中,健侧半球产生代偿性的功能激活,其激活有助于卒中患者的运动表现和功能恢复。

功能性电刺激在周围神经损伤修复中的应用效果分析发表时间:2017-08-25T15:01:26.310Z 来源:《航空军医》2017年第12期作者:李军[导读] 患者在经过功能性电刺激的治疗后,其受损神经的运动和感觉功能明显恢复。

(湖南省益阳市中心医院 413000)摘要:目的探究在周围神经损伤修复的过程中功能性电刺激(即FES)的应用效果。

方法选取2015年1月1日到2016年1月1日在我院进行治疗的周围神经损伤患者60例,通过低频脉冲治疗仪—神经肌体仪对其进行功能性电刺激的治疗。

在治疗前和治疗结束后分别对患者进行肌电图检查(即EMG)、运动功能评定(即SS)和感觉功能评定(即MS),对其受损神经所支配肌肉的EMG变化、感觉神经传导速度(即SCV)的变化和受损神经运动神经传导速度(即MCV)进行比较。

结果在治疗完成后,有45例患者的神经功能恢复到S3M3及其以上,有效率达到75.0%,并且根据神经电生理研究的结果表明,有19例患者在治疗后再生电位出现,有效率为47.5%;患者MVC的平均值与治疗前相比也有了显著提高(P<0.05)。

结论患者在经过功能性电刺激的治疗后,其受损神经的运动和感觉功能明显恢复,FES能够为周围神经受损患者的治疗提供一种有效的手段,可以在临床上进行广泛的应用。

关键词:功能性电刺激;周围神经损伤;临床效果在临床上,周围神经受损是一种比较常见的病症,目前使用显微外科修复技术加上药物治疗的方法治疗效果并不理想,患者神经再生的速度并不可观。

另外,骨骼肌会因为丧失了来自神经的营养支持而迅速发生萎缩,加上周围神经缓慢的再生速度,会导致骨骼肌失神经的防治效果也不理想。

功能性电刺激是通过对电流作用的利用来预防骨骼肌失神经萎缩和促进受损周围神经再生的一种低频电刺激的疗法。

为研究周围神经损伤修复的过程中功能性电刺激的应用效果,选取2015年1月1日到2016年1月1日在我院进行治疗的周围神经损伤患者60例作为研究对象,现作如下报道。

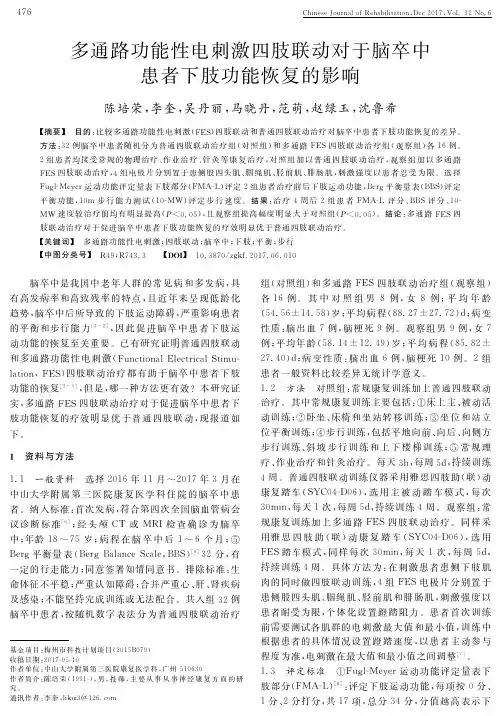

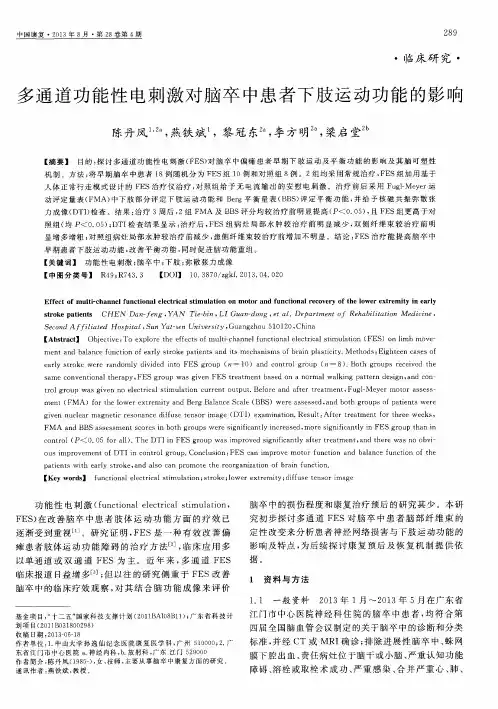

Chinese Journal o f R ehabilitation Medicine,Feh. 2021. Vol. 36. No.2•临束研免•多通道功能性电刺激踏车训练对脑卒中患者步行功能的影响s刘加鹏1王卫宁:梁思捷:徐冬艳'吴军发1朱玉连''摘要目的:研究下肢多通道功能性电刺激(FES)控制下的踏车训练对脑卒中患者步行功能的影响方法:30例脑卒中患者按照随机数卞表分为FES治疗组15例和常规治疗组15例.常规治疗组接受常规治疗和康复训练,康复训练为每日1次,每次60min,每周5次,持续训练8周.FES治疗组接受40min常规康M治疗,增加下肢多通道FES训练,选择性刺激患侧下肢肌肉.电极片分别置于竖脊肌、臀大肌、股四头肌、_绳肌、胫前肌、腓肠肌,刺激强度以患者耐受为限,每H1次,每次20min,共计60min,每周5次,连续治疗8周治疗前、中、后用改良Barthel 指数、Fugl-Meyer运动功能评定量表下肢部分(FMA-L)评分和=维步态分析系统对2组受试者进行测试结果:治疗4周后,改良Barthe丨指数、患侧下肢FMA-L和Gaitwatch步态参数中的步态周期、步速和支撑相较治疗前均有明显变化(户<0.〇5)两组组内不同时间点比较:治疗4周1T冶疗前,治疗8周后与治疗前比较均有明显变化(P<0.05);治疗8周与治疗4周比较,改良Barthel指数、FMA-L,步幅、步速、行走步数,双支撑相、双髋屈曲和伸展最大用度平均值有显著性差异(P<0.05 ):两组组间、同时间点比较:治疗前无敁著性差异(P > 0.05);治疗4周,改良Barthel指数、FMA-L ,双膝屈曲最大角度平均值具有显酱性差异(P<0.05);治疗8周,改& Barthel指数,FMA-L、步幅、步速、行走步数和双支撑相具有显著性差异(P<〇.〇5)结论:下肢多通道功能性电刺激控制下的踏车训练可有效改善脑卒中患者步行功能关键词脑卒中;步行功能;多通道功能性电刺激中图分类号:R743.3.R493 文献标识码:B 文章编号:1001-丨242(2021 )-02-0丨82-04脑卒中是临床常见的一种脑血管疾病,具有高致残率、致死率的特点叱研究发现,70%左右的患者在病情稳定后遗留运动功能障碍,其中大部分未获得良好的步态和步行速度1:1脑卒中恢复期下肢易出现伸肌占优势的共同运动模式(髋关节内收、内旋,膝关节伸展,踝关节跖屈、内翻,脚趾屈曲),从而限制患者正常的下肢运动模式,严重影响患者的日常生活活动能力和生存质量1” ,,因此,有效地改善并提高患者异常运动模式,提高步行能力是脑卒中后的重要目标之一常规的康复治疗对提高患者下肢运动功能有改善作用,fti是训练周期相对较长,对于下肢共同运动改善效果的研究较少,针对性建立下肢正确运动模式的方法有限,因此,本研究试图探讨针对下肢的功能性电刺激(functional electric stiim丨lation, FES >控制下的踏车训练对于i t、’/:正确的运动模式影响_1对象与方法1.1研究对象选取2018年1月一2019年5月在复旦大学附属平山医院东院康M医学诊疗中心住院的初次发病的脑卒中恢复期患者30例本研究实际纳人34例,其中有4例因各种原因未完成整个实验过程,流失率为11.76%其中,FES治疗组2 例患者中途脱落,1例患者因其他不明原因引起髋部疼痛,枢绝继续参与FES治疗,1例患荇因FES治疗过程中对电流敏感,有神经过敏件疼痛表现,扣绝继续进行治疗:常规治疗组2例患者中途脱落.1例患者因恢M情况良好,提前出院,未完成实验.1例患荇因吸入性肺部感染,未能完成实验伴有不同程度的下肢儿同运动模式,运动功能障碍_按照随机数字表法分为常规康复治疗组和FES治疗组,具体步骤为:从随机数字表的第5行第3列开始选取数字,奇数为常规治疗组,偶数为FES治疗组.每组15例,两组一般资料比较差异无显著性意义(p s o.o s k见表1—入组标准:①均符合《中W脑血管疾病分类2 015》的标准141;并经CT和MRI证实的脑梗死或脑出血患者;②生命体征平稳,意识清楚、查体配合;③病程3—12个月,初次发病;DOI: 10.3969/j.issn. 1001-1242.2021.02.010*填金项:上海市科学技术委员会项H(184****2300)1复旦大学附《华山K院,上海.200040; 2 1;'.海体育学院;3通汛作者第一作者简介:刘加鹏,男,初级治疗师;收稿丨丨朗:2019-07-30182 H im 中®雇I s i f泰202丨年,第36卷,第2期表1两组患者一般资料比较d±i,n=15)组别性别(例)年龄(岁)发病类型病程(月)男女脑梗死脑出血常规治疗组8755.10±14.019 6 6.47±1.83 FES治疗组9658.43士9.5210 5 6.73 士1.81 P0.7990.2860.6120.574④年龄30—70岁之间;⑤患侧肢体Brunnstrom分期ID —V 期;⑥愿意本人或其直系亲属代签知情同意书;排除标准:①病情不稳,认知、言语功能严重障碍;②合并严重心肺等其他原发性疾病;③目标治疗区域局部感染及皮肤破溃:剔除标准:①人组后被发现不符合入组标准;②人组后继发其他疾病,不适合继续治疗的;③不按规定完成治疗的:本研究经复旦大学附属午山医院伦理委员会审核通过(KY2018-398)。

探讨头针结合多通道功能性电刺激对脑梗死早期偏瘫步态的疗效观察摘要:目的:探讨头针结合多通道功能性电刺激(functionalelectrical stimulation,FES)对脑梗死患者早期偏瘫步态的疗效观察。

方法:将60例偏瘫患者随机分为FES组、头针组、联合组3组,各20例。

FES组,常规康复训练基础上使用FES治疗仪。

头针组在常规康复训练基础上配合头针治疗。

联合组基于FES组配合头针。

治疗前后采用Fugl-Meyer运动评定量表(FMA)中下肢部分评定下肢运动功能和三维步态分析仪分析患者的步态参数(步频、步速、步长、步行周期)。

结果:治疗3周后,对比3组FMA评分和步态参数,发现3组FMA评分及步态参数较治疗前均有提高(P<0.05),且联合组高于FES组及头针组(均P<0.05)。

结论:头针结合FES治疗对脑梗死患者早期偏瘫步态有积极治疗作用。

关键词:多通道功能性电刺激;脑梗死;偏瘫步态;头针脑卒中由于病死率高、致残率高,患病后可合并下肢偏瘫步态,在脑卒中偏瘫患者中,常伴有偏瘫侧肌力下降,行走步态异常等症状,导致生存质量降低。

在患者的康复训练中,步行训练是康复目标之一[1],功能性电刺激(functional electrical stimulation,FES)治疗已被应用在改善脑卒中患者肢体运动功能方面,且疗效已逐渐受到重视。

近年来临床报道以单通道或双通道FES为主,对其结合头针治疗很少,本究初步观察多通道FES结合头针对脑梗死患者早期偏瘫步态的疗效。

1 资料与方法1.1一般资料2016年7月~2017年7月在广东三九脑科医院康复训练中心进行康复的脑梗死患者,均符合第四届全国脑血管会议制定的关于脑卒中的诊断和分类标准,并经CT或MRI确诊;Brunnstrom分期下肢Ⅲ期。

排除进展性脑梗死、脑出血、蛛膜下腔出血、严重认知功能障碍、严重感染、合并严重心肺等疾病、严重颅脑外伤或恶性肿瘤等患者。

踏车训练结合循环性功能性电刺激在改善脑卒中患者下肢运动功能中的作用张鹏;陈贵雄【摘要】目的:探讨踏车训练结合循环性功能性电刺激(FES)在改善脑卒中患者下肢运动功能中的作用.方法:将2016年2月—2018年2月我院收治的40例脑卒中患者,按就诊顺序分为参照组(19例)和研究组(21例).所有患者均给予常规康复训练,在此基础上,参照组给予下肢踏车训练,研究组给予踏车训练结合循环性FES.评定两组治疗前、治疗8周后功能性步行分级量表(FAC)、综合痉挛量表(CSS)、Fugl-Meyer下肢功能评定量表(FMA)和改良Barthel指数(MBI)情况.结果:治疗前两组FAC分级、CSS、FMA和MBI评分比较差异均无统计学意义(均P>0.05).治疗后,两组FAC分级较治疗前均有所提高(均P<0.05),但组间比较差异无统计学意义(P>0.05);两组CSS评分有所降低,FMA和MBI评分有所提高,且研究组的CSS评分低于参照组,FMA和MBI评分高于参照组(均P<0.05).结论:踏车训练结合循环性FES可以更加有效地改善脑卒中患者下肢痉挛状态、提高下肢运动功能.【期刊名称】《医学理论与实践》【年(卷),期】2019(032)008【总页数】2页(P1264-1265)【关键词】脑卒中;循环性功能性电刺激;踏车训练;下肢运动功能【作者】张鹏;陈贵雄【作者单位】中山大学附属第五医院康复医学科,广东省珠海市 519000;中山大学附属第五医院康复医学科,广东省珠海市 519000【正文语种】中文【中图分类】R473脑卒中是一种急性脑血管疾病,具有较高的病死率和致残率,患者可表现为不同程度的功能障碍,其中偏瘫比较常见,与患者下肢运动功能受阻有关[1]。

踏车训练可以有效改善偏瘫患者的下肢活动能力,目前在临床上被广泛运用。

循环性FES 是把功能性电刺激与智能循环运动系统有机结合的一种训练方式,具有改善患者下肢异常步态,提高其步行能力的作用[2]。

功能性电刺激(FES)对脑卒中患者上肢功能恢复的研究进展随着生活水平的提高和生活方式的改变,急性脑血管病脑卒中的发病率大大增加。

近年来,但脑卒中的死亡率已呈逐年下降趋[1]。

脑卒中( apoplexy) 又称脑血管意外( cerebrovascular accident,CVA) ,曾称“中风”,是指突然发生的、由脑血管病变引起的局限性或全脑功能障碍[2]。

据美国心血管疾病协会( American heart association,AHA) 资料统计每 40 s 就会出现一位新的脑卒中患者,在发病初期,大约有 69% ~ 80% 的患者有上肢和手功能障碍,发病3 个月后,约有37% 的患者手部抓握、伸展动作控制不精确,对脑卒中患者生活质量和社会参与度影响深远[3]。

功能性电刺激(FES)是一种广泛的用于康复的技术,利用电流激活神经支配四肢受脊髓损伤引起的麻痹影响,头部受伤,中风和其他神经系统疾病。

患者通过FES训练可以在日常功能性活动中得到运动、本体感觉及认知的综合输入,使患者的自主性活动和使用患手进行功能性活动的能力得到提高[4]。

近年来,康复医学领域的前辈对功能性电刺激(FES)对脑卒中患者上肢功能恢复做了很多有益的研究,本文将相关研究进展进行综述。

上肢主要承担复杂、精细、灵巧的动作,尤其是手的功能相当精细和复杂,在日常生活中起着重要作用。

卒中后,上肢功能恢复远较下肢的恢复缓慢和困难,通常还会伴有肩关节半脱位、肩手综合征等并发症,这使上肢所需的康复评估和治疗更为复杂。

此外,卒中后痉挛经常引起上肢的灵活度减低、关节挛缩、异常姿势、功能活动减低等,也是影响卒中后上肢功能恢复的主要障碍[5]。

有研究显示脑卒中3个月后,仅有 20%的后遗症患者的上肢能保留正常功能[6] ,因而争取早期对患肢的手功能进行恢复治疗是降低脑卒中病残率的重要环节。

1、作用机制FES是神经肌肉电刺激(NMES)的一种,属低频电刺激范畴,是利用一定程序电刺激作用于支配肌肉的神经或神经肌肉运动点,从而诱发肌肉产生收缩,模拟正常的自主运动以达到増加肢体功能活动能力和恢复被刺激肌肉或肌群功能的目的[7]。

FES改善肢体活动能力的神经机制主要包括增强关节和肌肉信息传入、提供更好的运动视觉反馈及对运动点的直接刺激,导致肌肉收缩能力的提高[8],FEs的工作原理是神经细胞的电兴奋性,神经细胞的电兴奋性源于细胞膜对钠离子,钾离子和氯离子有不同的通透性,细胞的静息电位由平衡时细胞内外的离子浓度决定。

受到电刺激后,细胞膜对离子的通透性发生变化,导致膜电位产生突变,形成一个动作电位(aetionpotential)。

在FEs中,我们利用神经细胞对电刺激的响应来传递外加的人工控制信号。

通过外电流的作用,神经细胞能产生一个与自然激发引起的动作电位完全一样的神经冲动,使其支配的肌肉纤维产生收缩,从而获得运动的效果。

2、临床应用FES系统通过定点放置的电极刺激诱导神经肌肉活动、促进分离运动,可有效改善各期脑卒中后患者的肢体功能,纠正错误的运动模式,从而提高生活自理能力。

在脑卒中后步态、手的功能、肩关节半脱位的康复治疗中FES已广泛应用。

FES通常采用的参数为双相方波,刺激频率10~100Hz,脉宽 5~500/us通、断电比1:1~1:3,波升、波降取 1~2s,电流强度0~100mA可调[9-11]。

FES早已在脑卒中康复中应用,其在上肢功能恢复中的疗效得到了国内外大量研究证实[12]”;一般认为,脑卒中后3~6个月,约有55%~75%的患者可能出现手部抓握、持物或操作物体能力缺失,其中只有5%~20%的脑卒中患者可以完全恢复手的功能[13],患者通过FES训练可以在日常功能性活动中得到运动、本体感觉及认知的综合输入,使患者的自主性活动和使用患手进行功能性活动的能力得到提高。

Hara 等[12]给予16例卒中发病时间超过1年,并且存留有肢体功能障碍的卒中患者4个月的FES治疗,应用表面电极对患者的桡侧腕长伸肌、桡侧腕短伸肌、指总伸肌和食指伸肌进行电刺激(1~2次/周),结果显示,患者的上肢主动关节活动度有所提高。

Theilig[14]等研究则发现,2周的肌电诱发功能性电刺激(EMG—FES)可以促进患者运动功能的恢复,缓解患侧手的痉挛,并能明显改善腕背伸的被动关节活动度。

努尔加依·沙黑窝拉、贾杰等[15]研究发现从上肢运动功能、肌电肌肉活性,以及中枢皮质内抑制和易化程度的角度评估和观察了tDCS结合FES干预对3例中风患者上肢功能的影响。

UFMA分数在干预后有明显的提高。

Vuagnat等采用FES治疗脑卒中后偏瘫肩关节半脱位伴疼痛患者,发现FES治疗不仅能明显缓解患者肩关节疼痛并促使其关节复位,还可显著提高患者肩关节的运动功能[16]。

王东山等[17]研究发现,在脑卒中患者肩关节疼痛和半脱位治疗过程中,FES治疗能促进关节复位,患者肩关节疼痛也得到有效缓解,同时肩关节固有运动功能也得到显著强化。

郑修元[18]等研究发现,FES刺激可促进肩关节半脱位恢复,治疗后基本可达到与健侧相同的肩盂肱关节的空间几何位置;建议对脑卒中的GHS在综合康复治疗的基础上应优先考虑电刺激中的FES治疗。

贾杰[19]等研究采用基于BCI技术的运动想象结合FES 训练,利用主动与被动结合的康复训练模式.让患者主动参与到康复训练中,用大脑强烈的运动意图控制受损肢体完成各种虚拟的想象任务,同时 FES对患侧上肢进行电刺激,对患者强烈的运动意图做出触觉反馈,形成“中枢~外周一中枢”的刺激环路,帮助患者上肢运动功能进行康复”[20],结果BCI—FES训练对老年脑卒中患者上肢运动功能有明显的改善效果。

李奎成[21]等研究中提到,TFES以日常生活活动为导向,结合ADL进行训练,可直接改善ADL 能力。

黄幼平[22]等提到功能性电刺激对脑瘫患儿上肢功能康复效果确切,可有效提高患儿抓握能力、精细运动能力和日常生活能力,能够提高儿童日常生活质量,有利于后续儿童身体器官和组织成长发育。

3、结语上肢要承担复杂、精细、灵巧的动作,尤其是手的功能更加的精细和复杂,在生活活动中起着非常重要作用。

大量文献证实功能性电刺激(FES)对脑卒中患者上肢运动功能、手的功能及肩部问题有明显改善作用。

随着科学研究的不断发展,功能性电刺激结合各种其他技术及方法的研究也越来越多,如:TMS、运动想象疗法、任务导向训练等。

FES在临床中应用的越来越广,越来越普遍,未来必将变得更加智能化,望以后不仅从短期疗效进行观察,并从长远疗效上进行跟踪、探索。

参考文献:[1]Lloyd—Jones D,Adams R,Carnethon M,eta1.Heart disease and stroke statistic supdate:are port from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee[J].Circulation,2009,l19(3):48O一486.[2] 南登崑,黄晓琳,燕铁斌,等.康复医学[M].5版.北京: 人民卫生出版社,2013: 151-152.[3]J. Plantin E,Laurencikas P,Lindberg,et al. Biomarkers for predictionof hand function after stroke: The Pro Hand study protocol[J]. Journal of the Neurological Sciences,2013,333( Suppl 1) : e555-e556.[4] Hara Y,Ogawa S,Muraoka Y. Hybrid power-assisted functional electrical stimulation to improve hemiparetic upper-extremity function[J]. Am J Phys Med Rehabil,2006,85( 12) : 977-985.[5]燕铁斌,窦祖林.实用瘫痪康复[M].北京: 人民卫生出版社,1999: 397-398.[6]HaraY.Neurore.habmtation.with.new.functional.electrical.stimulation.for.hemiparetic.upper.ext remity in stroke patients[J].JNihonMedSch,2008,75(1):4-14[7]燕铁斌,许云影,李常威.功能性电刺激改善急性期脑卒中患者肢体功能的随机研究[J].中华医学杂志,2006 87(37):2627-3631[8]Marta G,Simona F,Claudia C,et al. f MRI brain mapping during motion capture and FES induced motor tasks:Signal to noise ratio assessment[J]. Med Eng Phys,2011,33( 8) : 1027-1032.[9] Rushton D.Functional electrical stimulation[J].Physiological M easure,1997,18(4):241-275.[10] 陈昱,陈月桂,燕铁斌.基于行走模式的FES对健康青年体感诱发电位的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2O1l,33(6):431-434.[11] Blickenstorfer A,Kleiser R,Keller T,eta1.Cortical and Subcortical correlates of functional electrical stimulation Of wrist extensor and flexor muscles revealed by fMR1 [J].Hum BrainMapp,2009,30(3):963—975[12]Alon G,Levitt AF,McCarthy PA.Functional electrical stimulation (FES)may modify the poor prognosis of stroke survivors with severe motor loss of the upper extremity a preliminary study.Am J Phys Med Rehabil,2008,87:627-636.[13] Bohannon RW,Smith MB.Inter rater reliability of a modified Ashwonh scale of muscle spasti city[J].Phys Ther,1987,67(2):206- 208.[14]Raghavau P,Santello M,Gordon AM,eta1.Compensatory motor control alter stroke:an alternative joint strategy for object-dependent shaping of hand posture[J].J Neuro physiol,2010,103(6):3034-3043.[15]努尔加依·沙黑窝拉,贾杰张定国经颅直流电刺激结合功能性电刺激对脑卒中平台期患者上肢运动功能康复影响的研究 [J] 中国康复医学杂志 2017年-,第32卷,第9期[16] Vuagnat H, Chantraine A. Shoulder pain in hemiplegic revisited: contribution of functional electrical stimulation and other therapies [J]. J Rehabil Med, 2003, 35(2): 49-56.[17] 王东山,燕铁斌,陈月桂等 . 单侧与双侧上肢经皮穴位电刺激对脑卒中患者上肢功能影响的随机对照研究 [J]. 中国康复医学杂志,2010, 25(1):46-49.[18]郑修元,林阳阳,燕铁斌,董军涛,庄志强,吴伟,李睿. 经皮神经电刺激与功能性电刺激对脑卒中患者肩关节半脱位的即刻影响[J]《中国康复医学杂志》?2015年30卷11期?1168-1170[19] 徐英,吉艳云,贾杰,吴小妹,肖琴琴,陈梅. 脑一计算机接口结合功能性电刺激训练对老年脑卒中患者上肢功能和认知的疗效观察 [J] 中华老年心脑血管病杂志20l8年9月第20卷第9期[20]Kim T,Kim S.Iee BH.Effects of action observational training plus brain computer interface based functional electrical stimulation on paretic arm motor recovery in patient with stroke:a randomized cont rolled trial[J].Occup Ther Int, 2016,23(1).39-47[21]李奎成,刘晓艳,刘四文,廖曼霞,王寅,李娴,曹海燕,王杨,黎景波,冯亚男,何爱群. 任务导向的功能性电刺激疗法在脑外伤患者手和上肢功能恢复中的应用 [J] 中华物理医学与康复杂志 2013年8月第35卷第8期[22]黄幼平,林吕,郭绮琪,功能性电刺激对脑瘫患儿上肢功能的康复效果 [J]临床医学 2018 年11月第38卷第 11 期。