英汉与汉英翻译习语翻译

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:2

英译汉:佳译赏析巧选主语成妙译(1)原文】饱经沧桑的20世纪仅剩下几个春秋,人类即将跨入充满希望的21世纪。

【译文】I n a few years’ time, mankind will bid farewell to the 20th c entury, a century full of vic issitudes, and enter into the 21s t c entury, a c entury full of hopes.【赏析】1995年,联合国举办纪念成立50周年庆祝活动,江主席出席并发表演说。

原文是该篇演说的第一句,是地道的汉语。

翻译此句时,一般译者往往会亦步亦趋地将原文译为两个分句,分别以“饱经沧桑的20世纪”和“人类”作主语。

但高明的译者吃透了原文的精神,选择mankind为主语统领全句,以准确而地道的英语译出,确实是一则难得的佳译,值得翻译爱好者认真体会。

英译汉:佳译赏析之“肚里的墨水”(2)【原文】T heir family had more money, more hors es, more slaves than any one els e in the Country, b ut the boys had less grammar than mos t of their poor C racker neighbors.【译文】他们家里的钱比人家多,马比人家多,奴隶比人家多,都要算全区第一,所缺少的只是他哥儿俩肚里的墨水,少得也是首屈一指的。

【赏析】原文选自Gone With the Wind。

译文忠实且流畅,算得上好译文,特别值得一提的是译者对grammar的处理,如果照搬字典自然难于翻译,但译者吃透了原句精神,译为“肚里的墨水”,真是再妥帖不过了。

英译汉:佳译赏析之“思前想后”(3)【原文】A nd in these meditations he fell asleep.【译文】他这么思前想后,就睡着了。

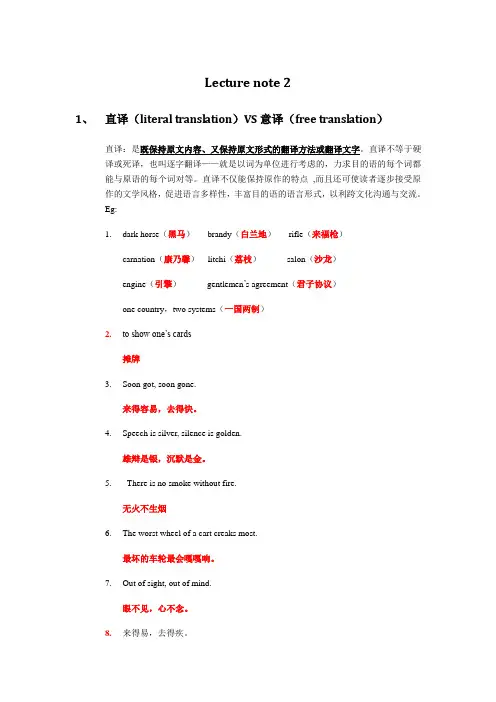

Lecture note 21、直译(literal translation)VS意译(free translation)直译:是既保持原文内容、又保持原文形式的翻译方法或翻译文字。

直译不等于硬译或死译,也叫逐字翻译——就是以词为单位进行考虑的,力求目的语的每个词都能与原语的每个词对等。

直译不仅能保持原作的特点,而且还可使读者逐步接受原作的文学风格,促进语言多样性,丰富目的语的语言形式,以利跨文化沟通与交流。

Eg:1.dark horse(黑马)brandy(白兰地)rifle(来福枪)carnation(康乃馨)litchi(荔枝)salon(沙龙)engine(引擎)gentlemen’s agreement(君子协议)one country,two systems(一国两制)2.to show one’s cards摊牌3.Soon got, soon gone.来得容易,去得快。

4.Speech is silver, silence is golden.雄辩是银,沉默是金。

5.There is no smoke without fire.无火不生烟6.The worst wheel of a cart creaks most.最坏的车轮最会嘎嘎响。

7.Out of sight, out of mind.眼不见,心不念。

8.来得易,去得疾。

Easy come, easy go.9.同一个世界,同一个梦想。

One world, one dream.10.She has many hot potatoes to handle every day.她每天都要处理很多棘手的问题。

11.Partly as a result of the recently increasing demand, whole sale tea prices havealmost doubled.部分由于日益增长的需求,批发茶的价格几乎翻了一番。

英汉习语的翻译策略[摘要]本文主要阐明了习语的四种翻译策略即直译,意译,借用,注释。

总之,在翻译汉英习语时,只有了解中英两民族的文化特色,并掌握必要的翻译策略与技巧,才能准确地进行习语的翻译。

[关键词]习语直译借用注释习语是语言中形式和意义固定的词组和句子,是民族特色和各种修辞手段的集中表现,包括成语,谚语,典故,歇后语等。

习语是文化与语言的积累和结晶,它能充分体现出某一民族的历史和文化,是一种语言的核心和精华。

习语有着极强的表现力,且内涵十分丰富,故翻译起来难度极大。

翻译是两种语言之间的转换,而语言和文化的紧密关系要求在语言转换中必须进行文化的转换。

鉴于此,译者不能只作字面上的直译,必须深入了解字面背后的文化信息,用原作语言及文化知识理解原作,以自己的理解为依据,用另一种对等语言即译语进行各种转换,为译文读者传递原文精确信息,按“功能对等”原则让“读者同等反映”。

因此, 习语翻译一方面要尽量将原文的意思用“最贴切、最自然的对等语再现出来”, 用奈达的话说, 即是“the best translation does no t sound like a translation”; 另一方面, 还要尽力将原文的文化信息展现于译文读者面前, 使其了解到原文所包含的文化信息。

一般说来,习语的常见翻译法主要有4种:直译法、意译法、借用法、注释法。

下面我们分别谈谈每种译法的具体思路。

一、直译法直译,指在不违背译文语言规范以及不引起错误联想的条件下,在译文中保留原习语的民族色彩、语言风格和比喻形象的方法。

例如:鱼目混珠—pass fish eye for pearls摊出最后一张牌—play one’s last card像狐狸一样狡猾—as cunning as a fox类似这样的习语译文,读者只要用心体会一下,就会明白其隐含意义,不但保留了原文的形象,而且增加了阅读的趣味二、意译法意译法指在充分理解原习语的基础上,舍弃其中陌生难懂的比喻形象而采用的一种方法。

“熊”及相关习语在英汉语言中的文化涵义与翻译动物习语作为人类智慧的结晶,承载着鲜明的民族特色和文化内涵,丰富了各民族语言。

在与飞禽猛兽的长期博弈中,人类赋予“熊”这一动物意象特殊的含义因受到所处的地理位置、文化背景及宗教信仰等因素的影响,人们对它的情感错综复杂,自然就产生了不同的联想意义和文化内涵。

本文试图探析“熊”在中西方文化中的不同寓意的同时,努力寻求正确理解和翻译有关“熊”的习语的恰当方法,达到促进中西方文化交流的目的。

标签:熊习语文化内涵翻译方法一、引言在中西方文化中,人们对熊的认识中都保留有强壮、力大无穷和笨拙的特点。

但由于受到不同的地理环境、历史因素、宗教信仰和审美倾向的影响,“熊”在中西方不同文化背景中往往具有不同的文化内涵。

因此,读者在遇到这些习语时,如果不能充分理解相关文化背景下的动物意象,难免会望文生义,造成理解上的偏差。

译者的任务就是充分了解这些意象所代表的文化内涵,恰当地选择翻译方法,还原最本真的意义,帮助读者真正了解原文作者的意图,达到跨文化交流的目的。

二、“熊”在汉英文化中的文化内涵(一)“熊”在汉语中的文化意义“熊”在中华民族文化中历史悠久。

人们对“熊”的崇拜已经成为古代汉文化特有的一种现象。

如从“熊”图腾氏族分出来的姓氏有很多,“熊”姓便是一个很大的分支。

据《世本》《古今姓氏书辨证》及《元和姓纂》等所载,商末人鬻熊才高八斗,学富五车,曾为周文王之师,辅佐周文王推翻殷商建立周王朝,被封为护国侯。

鬻熊曾孙熊绎以王父字为氏,称熊氏。

周朝天子分封诸侯时,西周成王偏僻荒凉的“楚蛮”之地封与熊绎。

熊绎开辟荒野,建立楚国,建都于丹阳(今湖北秭归东南)。

春秋时,楚国疆土倍增,军事实力增强,势力扩展到中原,为春秋五霸之一,自此熊氏便改为熊姓。

“熊”是力量的象征,所以很多习语中的“熊”也代指人,如“虎背熊腰”通常“形容人的身体魁梧强壮”,“熊心豹胆”比喻“人的胆子非常大”。

“老熊当道”比喻“猛将镇守要塞”。

英汉文化中的“羊”及相关习语的翻译羊是人类最早驯养的动物之一,与人类存在着密不可分的联系。

在与人类漫长的相处过程中,羊被赋予丰富的文化内涵和象征意义,成为人们看待世界和表达情感的独特方式,并以习语的形式固定下来。

汉英两种语言中有关羊的习语(包括谚语)数不胜数,在表达了相似或相同意义的同时,又体现出各自独特的文化特征和韵味。

正确理解和翻译这些习语有助于我们了解英汉语言背后的社会历史文化背景。

为了促进中英两种语言、两种文化间的沟通交流,我们在翻译这些习语时应采取不同的翻译策略。

标签:羊习语文化内涵翻译策略一、引言英汉两种语言和文化由于自然环境和社会历史背景等因素存在各种各样的差别,但人们赋予“羊”的情感和象征意义是基本一致的。

不管是在汉语还是在英语中,“羊”代表着人类的衣食之源,象征着人类的温顺、善良等高贵品质,同时又含有弱小、轻贱、无反抗能力和易于迷失等负面含义。

但是,英汉两种语言有着不同的发展轨迹,因而“羊”在两种语言中的内涵也存在些许不同之处。

这些不同的习语和表达法在展现两种文化的独特韵味的同时,给译者在两种语言间的对译中带来不小的挑战。

二、“羊”在汉英文化中的文化内涵(一)汉语中的羊文化在中国人眼里,羊是天地间的精灵,是温驯、祥和、慈善和美好的化身。

所以中国人对羊喜爱有加,赋予其许多积极的象征意义,跟“羊”有关的字词或习语表达比比皆是。

汉语中有关“羊”的成语以贬义居多。

据统计,百分之七十以上跟“羊”有关的成语和习语都含有消极负面的意思:“没本事的人就像羊一样”“羊尾巴盖不住屁股”。

而徒有外表又胆小怕事的人则是“羊质虎皮”,遇事常进退两难如“羝羊触藩”。

有些人总喜欢挑别人的刺,“羊仔笑牛无须”,追求异性时则“羊仔见青好”,不加选择,总是“豆仔看作羊仔屎”,因而“相争一跤箸,放去一只羊”,因小失大。

一个地方因官多而百姓少,是为“十羊九牧”,贪官污吏真是“如狼牧羊”,老百姓犹如“羊入虎口”处于水深火热之中。

英汉语言中“乌鸦”的文化内涵与翻译在汉英两种语言中,“乌鸦”被人们赋予了不同的联想与象征意义,同时也形成了许多与乌鸦相关的表达。

汉英两种语言中有许多关于乌鸦的习语与谚语,若译者在翻译中采用不同的翻译方法有助于传达汉英语言背后乌鸦的文化内涵,促进中西方文化交流。

标签:乌鸦文化内涵翻译方法在汉英文化中,“乌鸦”有着十分丰富的文化内涵。

由于中西方文化的差异,在翻译与“乌鸦”相关的习语或谚语时,了解“乌鸦”在这两种不同文化中的内涵显得十分必要。

一、乌鸦在汉英语言中的文化内涵乌鸦在东西方文化中是个非常复杂的形象,在神话、民间传说和文人创作中,“乌鸦”有着两种截然相反的身份:它可以代表光明,也可以象征黑暗;它是神的“使者”,也是鬼魂的“邮差”。

人们认为它带来喜讯,也相信它预示灾祸。

它本来代表着和睦温暖的亲情,却经常和漂泊羁旅有关。

“乌鸦”这些判若云泥的身份,不仅是其生活习性决定的,也是文化发展的结果。

(一)“乌鸦”在汉语中的含义在中国,关于“乌鸦”的记载最早见于《山海经·大荒东经》“旸谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌。

”关于《山海经》中“皆载于乌”的注解,《淮南子·精神篇》:“日中有踆乌。

”高诱注:“踆,犹蹲也,谓三足。

”郭璞注:“中有三足乌”[1]《楚辞·天问》王逸注引《淮南子》:“尧命羿仰射十日,中其九者,日中九乌皆死,堕其羽翼。

”“则三足乌当指日之精,又或传为架日车者。

”从这些神话描述中可以看出,“乌鸦”被当时的人们认为是居住在太阳里的神鸟。

除了作为神鸟被崇拜,在中国古代文化中,“乌鸦”还被认为是孝鸟。

《说文解字》:“乌,孝鸟也。

”乌鸦反哺的美德在《本草纲目·禽·慈乌》中也有记载:“此鸟初生,母哺六十日,长则反哺六十日,可谓慈孝矣。

”“乌鸦”不仅以“孝”著称,而且似乎通人性,对人间的孝道也倍加敏感,《周书》中的颜乌,《异苑》中的宗懔,都是因为孝行感动了乌鸦。

习语的翻译一、什么是习语(idiom) 习语是经过长时间的使用而提炼出来的固定短语或短句,是人民智慧的结晶。

习语大都具有鲜明的形象,适宜于用来比喻事物,因而往往带有浓厚的民族色彩和地方色彩。

习语既是语言中的重要修辞手段,同时其本身也是各种修辞手段的集中表现。

因此,翻译时应当尽量保持这些特点。

译者除了忠实地表达原文习语的意义外,还应尽可能保持原文习语的形象比喻、丰富联想、修辞效果以及其民族、地方特色等。

我们这里所谈的英语习语(idioms)是就其广义而言的,包括俗语、谚语、俚语(slang expressions)等。

例如:The new naval(海军的) base has proved to be a white elephant; A large number of American radio stations operate in the red. 二习语英译汉的三种主要方法1直译法2汉语同义习语的套用法3意义法二习语英译汉的三种主要方法1 直译法:例如:to break the record armed to the teeth the most-favored-nation clause A rolling stone gathers no moss. a gentleman’s agreement bad egg A cat has nine lives. the Trojan horse the heel of Achilles the cold war Blood is thicker than water. Barking dogs do not bite. 2 汉语同义习语的套用法:(1)双方有完全相同的形象比喻:另外,中国人和英国人共同的劳动经历也使这两个民族产生一些相同的人生经验,故而有完全相同的形象比喻的习语存在。

如:试翻译下列习语:to praise to the skies to fish in troubled waters to add fuel to the fire to be on thin ice Walls have ears. (2)双方有大体相同的形象比喻:试翻译下列习语:As stubborn as a mule To fish in the air To drink like a fish To be at the end of one’s rope To spend money like water One boy is a boy, two boys half a boy, three boys no boy. 3 意义法:例如:I guessed when he asked for an interview that Smith had an axe to grind. The teenagers don’t invite Bob to their parties because he is a wet blanket. Among so many well-dressed and cultured people, the country girl felt like a fish out of water. To break the ice, Ted spoke his interest in mountain climbing, and they soon had a conversation going. She was born with a silver spoon in her mouth; she thinks she can do what she likes. 三小结习语不仅是语言的精华,而且是语言的缩影,是语言特征的集中反映:语言是人在劳动中创造的,大部分习语就来自普通老百姓的生产活动和生活经历。

由于不同民族之间既存在相同的生产生活经历,也存在不同的方面,因而,中英文习语中就存在意义和形式完全相同的习语,也存在不同的习语。

所以在翻译英语习语的时候,应该恰当地运用直译,意译和套用汉语同义习语等方法,以保证译文质量。

四作业1.试将下列句子译成汉语:Like father, like son. Least said, sooner mended. Out of sight, out of mind.

Penny wise, pound foolish. Where there’s a will, there’s a way. 2. 完成教科书第45页上的习题。

The End Goodbye…Bye-bye…white elephant 是个英语成语,指昂贵且无用的东西。

原句可译为:新的海军基地被证明为毫无用处。

in the red 指亏损出现赤字。

原句可译为:大量的美国无线电台在惨淡经营。

引起错误联想:例如:人名Cooper (库柏)如译成枯柏就容易引起错误联想。

Doctor Bethune 应为白求恩大夫,如果译成贝修恩,读者就会误认为是另一个人。

Congo (刚果)如译成干果或甘果都会被误解成一种食物。

有其父,必有其子。

说得少,错的少。

眼不见,心不想。

小事聪明,大事糊涂。

有志者,事竟成。

* * 指在不违背译文语言规范以及不引起错误的联想的条件下,在译文中保留英语习语的比喻、形象和民族、地方色彩的方法。

打破纪录武装到牙齿君子协定特洛伊木马阿喀琉斯之踵有的英语习语和汉语同义习语在内容和形式上都相符合,双方不但有相同的意义和修辞色彩,并且有相同的或大体相同的形象比喻。

在英译汉时我们如遇到这样的情况,不妨直截了当地套用汉语同义习语。

这是因为习语是人民大众在劳动中创造出来的,与人和人生活的环境密切相关。

世界各地的人们都同住一个地球,有些经历和意识是相似的。

例如:中英两个民族的人民在古代因缺乏科学知识,都把人的“心脏”(heart)当作灵魂思维感情的中枢,因而在汉英两种语言中都出现了大批围绕“心脏”的习语。

如:with a heavy heart 心情沉重;heart and soul 全心全意;heart to heart 心心相印Strike while the iron is hot 趁热打铁;more haste, less speed 欲速则不达捧上天去浑水摸鱼火上加油如履薄冰隔墙有耳英汉两种语言都有丰富的习语,其中有许多是同义的或近义的,但由于它们是在不同的社会地域环境中的两种不同的生活经验的产物,有许多习语就会显著地表现出两种不同的民族形式。

例如:汉语中常用“雨后春笋”来形容“事物的迅速发展和大量产生”,英语中的同义习语是“like mushrooms”。

犟得象头牛水中捞月牛饮山穷水尽挥金如土/花钱如流水一个和尚挑水吃,两个和尚抬水吃,三个和尚没水吃。

如果不可能或没有必要用直译法保留英语习语的表达形式,并且在汉语中也找不到合适的同义习语可供套用,就得用意义法配合上下文把英语习语的含义表达出来。

史密斯要求会见,我想他是醉翁之意不在酒。

孩子们不邀请鲍勃参加他们的聚会,因为他是一个令人扫兴的人。

同这么多穿着体面而又有教养的人在一起,这位乡下姑娘感到很不自在。

为了打破沉默,特德说自己对爬山有兴趣,这样他们很快就交谈起来。

她生长在富贵之家,认为凡事都可随心所欲。