神经系统的发生

- 格式:ppt

- 大小:3.48 MB

- 文档页数:49

外周神经系统的疾病发生机理外周神经系统是人体中负责传递信息和控制身体肌肉的神经系统。

其主要由神经末梢、神经纤维、脊髓神经根和周围神经组成。

外周神经系统中的疾病,通常表现为运动或感觉方面的异常,例如肌肉无力、抽搐、疼痛或麻木。

这些异常常常由多种因素引起,包括遗传、环境因素和自身免疫反应等。

本文将对几种外周神经系统疾病的发生机理进行探讨,并讨论其治疗方法。

一、多发性神经病(MS)多发性神经病(MS)是一种自身免疫疾病,其主要特征为攻击外周神经系统中的髓鞘,导致神经冲动传递受到损害。

目前认为,MS可能是由多种因素引起的,包括遗传、环境和免疫系统等。

家族史和女性性别是患上MS的风险因素,而维生素D缺乏和吸烟等环境因素则被认为可以加重患者的病情。

MS的治疗目标是降低患者的症状,并尽可能减少发病的风险。

推荐的治疗包括抗炎药物、免疫抑制剂和激素替代疗法等。

然而,这些治疗方法的效果并不是每个患者都一样。

因此,定期进行随访和治疗方案调整是MS治疗的重要环节。

二、周围神经病(PN)周围神经病(PN)是外周神经系统中的神经损伤,通常由各种因素引起,包括毒素、感染、肿瘤和药物等。

PN的表现形式多种多样,包括肌肉无力、疼痛、麻木和感觉异常等。

PN的治疗首先应该针对其具体病因进行治疗。

例如,治疗由糖尿病引起的PN,需要控制患者的血糖水平,防止神经损伤的进一步发展。

另外,针对PN的症状进行治疗也是非常重要的。

例如,对于PN引起的疼痛,可以使用止痛药物、抗抑郁药物和局部应用药物等方法进行治疗。

三、帕金森综合征(PD)帕金森综合征(PD)是一种神经系统疾病,常导致外周神经系统中的运动异常。

PD通常由某些脑细胞的损伤导致,这些脑细胞含有一种神经递质-多巴胺。

多巴胺是一种调节我们的运动的物质。

缺乏多巴胺会导致肌肉僵硬、震颤和动作迟缓等症状。

PD的治疗主要侧重于缓解患者的症状。

目前可用的治疗手段包括多巴胺类药物、中枢神经系统兴奋剂和抗抑郁药物。

神经生物学的基本原理和应用神经生物学是对神经系统的结构、功能和发展过程的研究,涉及到生理学、生化学和分子生物学等多个领域。

神经生物学的理论和实践成果不仅有助于洞察人和动物行为及思维活动的机制,也为人类神经系统疾病的治疗和预防提供了关键信息。

本文将围绕神经生物学的基本原理和应用展开探讨。

神经系统的结构和功能神经系统由中枢神经系统和周围神经系统组成。

中枢神经系统包括大脑和脊髓,是人体生命活动的调节中心。

周围神经系统包括神经元和神经纤维,负责神经信号的传导和控制。

神经元是神经系统的基本单元,由细胞体、轴突和树突组成。

神经元之间通过突触相连,将神经信号传递给下一个神经元或靶细胞。

神经元的功能和行为受到许多因素的调节,如神经递质、离子通道和神经调节剂等。

神经系统的功能主要包括感觉、运动、情感和认知等方面。

感觉系统是神经系统的输入部分,负责收集周围环境的信息,如视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等。

运动系统是神经系统的输出部分,控制肌肉和内脏器官运动。

情感和认知系统负责产生情感体验、思考、决策等高级认知功能。

神经信号的传导和调节神经信号是指神经元内部或神经元之间的电化学信号。

神经信号的传导受到离子通道和神经递质的调节。

离子通道是神经元膜上的蛋白质结构,控制离子的进出。

神经信号的传导过程包括静息态、兴奋态和复极态等阶段。

神经元在静息态时,细胞内部负电荷主要由钾离子维持,而细胞外面则主要为钠离子和氯离子。

当神经元受到刺激时,离子通道发生开放和关闭,导致电位的变化。

如果相应区域的电位被升高到阈值,就会发生兴奋。

兴奋后,离子通道迅速打开使传导速度快速增加,信号通过突触传递到另一个神经元或靶细胞。

最后,信号复极化,回到静息态,以准备下一次传导。

神经信号的传导还受到神经递质的调节。

神经递质是神经元用于信号传递的化学物质,在神经元之间的突触空隙中释放出来。

典型的神经递质包括多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素、乙酰胆碱等。

不同的神经递质作用于突触前神经元不同的受体,使得神经信号能够在通路中快速传递,同时也为调节神经系统提供了可能。

神经系统活动的基本过程

神经系统活动的基本过程:

神经系统的基本过程包括信息输入、传递和输出。

信息输入通过感觉器官接收环境刺激转化为神经信号,经过神经元传递和综合后形成统一的神经表征。

最后,神经表征被输出到目标器官或组织,从而引发相关行为或生理反应。

在这个过程中,神经系统还需要进行信息处理与调节,例如记忆、决策和情绪调节等。

神经系统活动的基本过程包括:

1.感觉输入:受体感受外界刺激并转化为神经信号;

2.传递信息:神经信号通过神经元间的突触传递,从感觉器官到中枢神经系统或从中枢神经系统到肌肉或腺体等;

3.处理信息:在大脑中对传入的信息进行处理、集成、分析和综合,并与以往经验相结合形成认知、情感、行为等反应;

4.发出指令:大脑对处理后的信息作出响应,发出对行为或生理反应的指令。

这些过程共同构成了神经系统的基本运作机制。

神经发生的概念

神经发生是指在胚胎发育过程中,神经元(神经细胞)的产生、分化、迁移、结构形成和突触连接的过程。

这个过程在胚胎发育的早期开始,然后延续到婴幼儿和儿童期,最终形成成熟的神经系统。

具体地,神经发生的主要过程包括:

1. 神经前体细胞的产生:在胚胎发育初期,神经前体细胞会产生神经元和神经胶质细胞的前体。

2. 神经元的分化:神经前体细胞会分化成不同类型的神经元,如感觉神经元、运动神经元和中间神经元等。

3. 神经元的迁移:分化出来的神经元会通过迁移,从原始位置移动至最终分布的区域。

这是神经前体细胞在大脑和脊髓中形成正确的神经回路的关键过程。

4. 神经元的突起和轴突导向:持续的神经发生过程涉及新产生的神经元给出突起和轴突,即神经元的延伸部分,用于在神经元之间传递

信息。

5. 神经连接的形成:碰触其它神经元或靶细胞后,神经突起会在特定区域聚集成突触,形成神经连接。

这些连接是神经信息传递的基础。

在神经发生过程中,许多复杂的细胞相互作用、信号分子的介导和遗传机制参与其中。

这些过程的准确调控非常重要,以确保神经系统正确地发育和功能正常。

对神经发生的研究有助于我们理解神经系统形成的基本原理,并对神经发育相关疾病的治疗和预防提供理论依据。

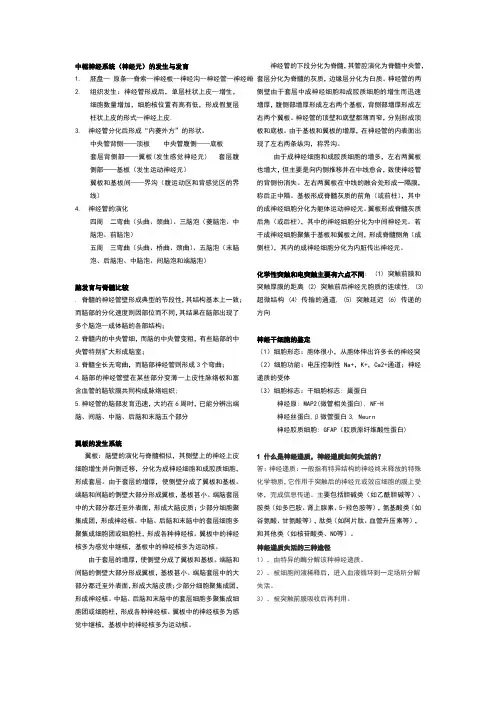

中枢神经系统(神经元)的发生与发育1.胚盘-- 原条--脊索--神经板--神经沟--神经管--神经嵴2.组织发生:神经管形成后,单层柱状上皮—增生,细胞数量增加,细胞核位置有高有低,形成假复层柱状上皮的形式—神经上皮.3. 神经管分化后形成“内菱外方”的形状。

中央管背侧——顶板中央管腹侧——底板套层背侧部——翼板(发生感觉神经元) 套层腹侧部——基板(发生运动神经元)翼板和基板间——界沟(腹运动区和背感觉区的界线)4. 神经管的演化四周二弯曲(头曲、颈曲)、三脑泡(菱脑泡、中脑泡、前脑泡)五周三弯曲(头曲、桥曲、颈曲)、五脑泡(末脑泡、后脑泡、中脑泡、间脑泡和端脑泡)脑发育与脊髓比较. 脊髓的神经管壁形成典型的节段性,其结构基本上一致;而脑部的分化速度则因部位而不同,其结果在脑部出现了多个脑泡—成体脑的各部结构;2.脊髓内的中央管细,而脑的中央管变粗,有些脑部的中央管特别扩大形成脑室;3.脊髓全长无弯曲,而脑部神经管则形成3个弯曲;4.脑部的神经管壁在某些部分变薄—上皮性脉络板和富含血管的脑软膜共同构成脉络组织;5.神经管的脑部发育迅速,大约在6周时,已能分辨出端脑、间脑、中脑、后脑和末脑五个部分翼板的发生系统翼板:脑壁的演化与脊髓相似,其侧壁上的神经上皮细胞增生并向侧迁移,分化为成神经细胞和成胶质细胞,形成套层。

由于套层的增厚,使侧壁分成了翼板和基板。

端脑和间脑的侧壁大部分形成翼板,基板甚小。

端脑套层中的大部分都迁至外表面,形成大脑皮质;少部分细胞聚集成团,形成神经核。

中脑、后脑和末脑中的套层细胞多聚集成细胞团或细胞柱,形成各种神经核。

翼板中的神经核多为感觉中继核,基板中的神经核多为运动核。

由于套层的增厚,使侧壁分成了翼板和基板。

端脑和间脑的侧壁大部分形成翼板,基板甚小。

端脑套层中的大部分都迁至外表面,形成大脑皮质;少部分细胞聚集成团,形成神经核。

中脑、后脑和末脑中的套层细胞多聚集成细胞团或细胞柱,形成各种神经核。

神经发生的分子调控机制神经发生是指在胚胎、胚胎干细胞或成年后的神经再生过程中形成和发育神经元的过程。

神经元是神经系统的基本细胞单位,通过神经元之间的信息传递,使大脑和身体能够协调工作。

因此,研究神经发生的分子调控机制对于理解神经系统的发育和功能,以及疾病的发生和治疗有着重要的意义。

神经发生的分子调控机制涉及多种因素,包括基因表达、信号传导和细胞命运决定。

下文将分别介绍这些调控机制。

1. 基因表达的调控神经发生的分子调控机制中,基因表达的调控在其中扮演着至关重要的角色。

在神经发生过程中,基因表达发生变化,从而使神经前体细胞分化成神经元。

基因表达的调控可以通过转录因子和miRNA等调节因子来实现。

(1)转录因子的调节转录因子是一类能够结合DNA调节基因表达的蛋白质。

在神经发生中,转录因子可以通过激活或抑制基因的表达来控制神经元的分化和发育。

例如,BMP和Wnt等通路激活转录因子smads和TCF/LEF等,它们可以作为早期神经发生的正向调控因子,促进神经前体细胞向神经元分化。

而Ngn和Mash等这些转录因子,可以促进神经元的形成和特异性诱导。

(2)miRNA的调节miRNA是一类长度约为22个核苷酸的非编码小RNA分子,可以通过对靶基因mRNA的识别和结合来负向调节基因表达。

在神经发生中,miRNA的表达模式也发生了变化,例如,miR-124和miR-9等miRNA能够调节神经元的分化和形成。

同时,miRNA本身也受到一些调控因子的影响,如转录因子和神经活动等。

2. 信号传导的调控除了基因表达的调控,神经发生的分子调控机制还包括多种信号传导途径。

例如,Notch、BMP、Wnt和Shh等信号通路可以通过在神经前体细胞中介导转录因子的表达和蛋白合成等过程来促进神经元分化。

(1)Notch信号通路的调节Notch信号通路是一种在许多细胞类型中都起作用的分子信号通路,包括神经前体细胞。

在Notch信号通路中,细胞表面上的Notch受体结合到Delta或Jagged等信号分子上,从而启动了一系列酶调节步骤,使得细胞内部的信号转录因子NICD激活,并进入细胞核调节目标基因的表达。

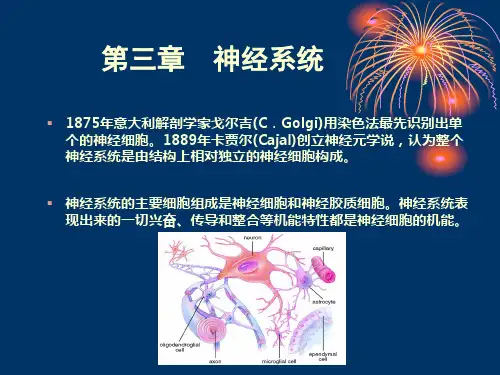

人体解剖生理学神经系统部分四、神经组织:由神经细胞、神经胶质细胞组成。

神经细胞:接受、整合、传递信息。

神经胶质细胞:营养、保护、联系。

第一章神经系统第一节概述神经系统的组成神经系统组成:1、中枢神经系统:脑、脊髓;2、周围神经系统:脑神经(12对)、脊神经(31对)。

白质,灰质,神经核,神经节中枢神经系统(CNS)的重要部位及机能:(1)脊髓(2)脑:大脑(皮层、基底神经节)间脑(丘脑、下丘脑)脑干(中脑、桥脑、延脑)小脑二、神经系统的进化第二节神经的兴奋与传导一、刺激与反应:生理学上将凡能引起机体活动状态发生改变的任何因子称为刺激。

二、兴奋与兴奋性:兴奋:活机体接受刺激产生反应的过程。

兴奋性:活机体对刺激产生相应变化的能力。

三、引起兴奋的条件:(一)组织的机能状态。

(二)刺激的特征:1、刺激强度2、刺激时间3、强度变化率一、神经细胞的生物电现象四、细胞的生物电现象(一)静息电位(Resting Potential,RP):又称膜电位或跨膜电位。

是细胞未受刺激时存在于膜两侧的电位差。

测得RP为-10 ~ -100mV的直流电位,内负外正,称极化。

RP负值加大称超极化,RP负值减小称去极化,去极化后电位回复称复极化。

阈电位Threshold potential:是诱发产生Ap,使Na+通道大量开放时的临界膜电位。

局部兴奋=局部反应(去极化)=局部电位<阈电位即阈电位以下的细胞膜的电位波动局部电流的定义:某一小段纤维因受到足够强的外加剌激而出现动作电位,在已兴奋的神经段和与它相邻的未兴奋的神经段之间,由于电位差的出现而发生电荷移动,称为局部电流(local current) 。

局部电位特点非全和无,随刺激强度增大,局部电位增大传导距离远,电位渐小称电紧张性扩布可以叠加或总合达阈电位产生AP局部电位特点①不是“全或无”②电紧张扩布③没有不应期动作电位特点①“全或无”现象②无衰减③时间短暂总和作用:同时或相继给予神经纤维两个或多个阈下刺激时,引起组织兴奋。

神经元的发生与突触形成神经元是神经系统的基本单元,负责传递信息并执行各种生理功能。

神经元的发生和突触形成至关重要,是神经系统的基础和关键。

一、神经元的发生神经元的发生是指神经元的起源和分化过程。

在胚胎发育期间,神经元通过诸如细胞迁移、增殖和分化等过程形成。

首先,神经元的先驱细胞分化出来,然后在体内或器官中移动,最终到达其目标位置。

这是一个复杂的过程,在胚胎发育的不同阶段会产生特定的神经元类型,并形成不同的神经回路。

神经元的发生过程涉及到基因的调节和蛋白质合成。

特定的基因编码特定蛋白质,例如神经元的标志性蛋白质如神经元特异性烯醇化酶(NESTIN)和神经元细胞核抗原(NeuN),对于神经元的产生至关重要。

此外,外源性因素如生长因子和趋化因子也能影响神经元的发生,包括神经营养因子(NGF)和脑源性神经营养因子(BDNF)。

二、突触的形成神经元之间的联系通过突触实现。

突触是神经元间联系的结构单位,包括突触前膜、突触后膜和突触囊泡。

突触形成的过程极为复杂,并受多种分子的协调控制。

在突触形成的前期,突触前的细胞分泌突触结构蛋白,使突触前膜向神经元膜特定区域生长,形成突触前的特化区域。

接着,突触前膜的蛋白质与突触后膜上的受体分子结合,从而促进了神经递质的释放和神经元间的沟通。

突触形成涉及到多种蛋白质的协同作用,包括细胞粘附分子(CAMs)、信号蛋白和靶向蛋白等。

这些蛋白质负责突触的定向和黏着,并协调神经元间的通信。

此外,神经递质释放后的衰退和清除也需要神经元内和突触周围的几种酶的参与。

三、发生与突触形成的关系神经元的发生和突触的形成其实是互相关联的。

神经元之间的联系是通过突触实现的,因此神经元发生的过程必须包括形成突触的过程。

同时,突触的形成也受到神经元发生过程的影响。

如果神经元定位不准确或细胞间定向错误,那么它们可能在错误的位置形成突触,导致信息传递的错误和神经系统功能的紊乱。

神经元的发生和突触的形成在神经系统的正常功能中发挥着至关重要的作用。