【历史名人李鸿章】舟大水浅无力回天:晚清第一重臣李鸿章

- 格式:docx

- 大小:60.62 KB

- 文档页数:13

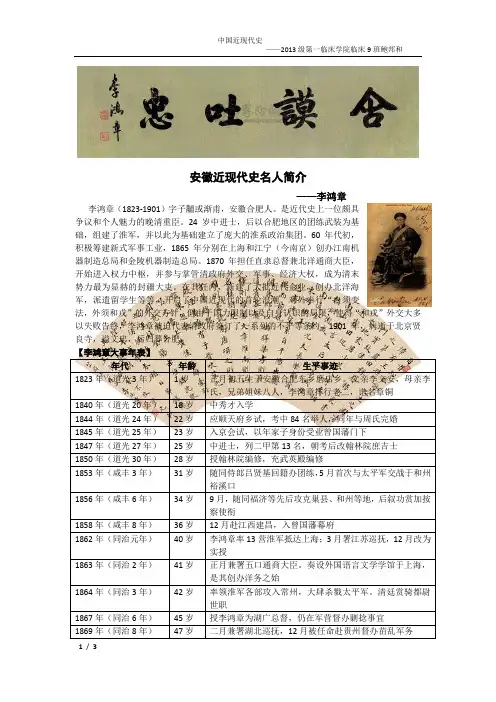

安徽近现代史名人简介——李鸿章李鸿章(1823-1901)字子黼或渐甫,安徽合肥人。

是近代史上一位颇具争议和个人魅力的晚清重臣。

24岁中进士,后以合肥地区的团练武装为基础,组建了淮军,并以此为基础建立了庞大的淮系政治集团。

60年代初,积极筹建新式军事工业,1865年分别在上海和江宁(今南京)创办江南机器制造总局和金陵机器制造总局。

1870年担任直隶总督兼北洋通商大臣,开始进入权力中枢,并参与掌管清政府外交、军事、经济大权,成为清末势力最为显赫的封疆大吏。

在其任内,新建了大批近代企业,创办北洋海军,派遣留学生等等,开启了中国近现代的首轮浪潮。

对外奉行“内须变法,外须和戎”的外交方针,但由于国力限制以及自身认识的局限,使得“和戎”外交大多以失败告终,李鸿章被迫代表清政府签订了一系列的不平等条约。

1901年,病逝于北京贤良寺,谥文忠,后归葬合肥。

【李鸿章轶事】1896年李鸿章访英(实为访美),受到热情款待,李鸿章用手抓鸡,大家愕然,出于尊重,也学样。

从此,英国人吃鸡不必拘泥于刀叉。

同时,天天西餐使李鸿章无胃口。

于是他让厨师将西餐的原料和蔬菜和在一起,烧成了一锅大杂烩。

扑鼻香味使英国官员们馋涎欲滴,忙打听是什么菜?答曰杂碎。

李鸿章示意他们尽情享用,结果一个个赞不绝口。

据说后来饭店的菜单上就有了“李鸿章杂碎”这说明每个民族和国家都有自己的文化传统和风俗礼仪,无高下之分。

李鸿章作为一个中国使臣,在桀骜不驯的日不落帝国人面前,没有卑躬屈膝,而是巧妙地宣传了中华民族的传统饮食习惯而影响至今,不得不说他有着强烈的民族观念。

【人物评价】慈禧称赞他是“再造玄黄”之人。

李鸿章去世的消息传来,慈禧的眼泪当场就流了下来,感叹说:“大局未定,再也没人分担了”梁启超在他的《李鸿章传》中为李鸿章所处的境地感到无尽的悲恸。

书中写到:“当戎马压境之际,为忍气吞声之言,旁观者尤为酸心,况鸿章身历其境者!”梁启超对李鸿章的评价:若以中国之失政而尽归于李鸿章一人,李鸿章一人不足惜,而彼执政误国之枢臣,反得有所诿以辞斧钺,而我四万万人放弃国民之责任者,亦且不复自知其罪也。

中国近现代史纲要期末论文水浅舟大,无力回天——谈李鸿章摘要李鸿章一生跌宕起伏,后世毁誉参半,身处清廷晚期时代的动荡之中,身不由己卷入了这个混乱的漩涡。

这位晚清第一外交家,历史书上的“卖国贼”一生试图挽大厦之将倾,然而不过螳臂当车,徒劳无功。

他绝不可耻,又并非圣人。

本文试图从李鸿章的传记和外媒记载中分析李鸿章的功过,和他的无奈。

一、李鸿章其人“天下唯庸人无咎无誉。

”梁启超在《李鸿章传》开篇第一句话,就给李鸿章的一生做了最好的注解。

在“财神”诞辰降临人世的李文安,与他“吾教诸子发愤读书,皆嶷疑有立,岂忧贫哉!”的堪称封建式贤妻良母的夫人李氏育有六个儿子,依次为瀚章、鸿章、鹤章、蕴章、凤章、昭庆,其中排行第二的就是李鸿章。

鸿章在文安诸子中,排行第二,他踏上人生旅途之日,正是中国封建社会进入末世、清王朝面临深刻的政治经济危机、西方殖民主义者把侵略触角伸进神州大地之时,社会环境的薰陶,家庭出身的影响,封建传统思想的束缚,使少年时期的鸿章把自己的前途寄托于科举功名,期望有朝一日通过科举的门径登上仕途,挤进统治阶级的行列。

当上令人仰望的翰林院编修以后,李鸿章踌躇满志,意气风发,他本想设法接近皇帝,攀附权贵,沿着传统的升官之路走下去,怎奈“生于末世这偏消”!从太平军起义,李鸿章前去平反开始,他的一生就注定跌宕起伏。

二、悲剧外交家1870年,此时发生了一件决定曾李二人命运的大事,即天津教案。

这是一场平民攻击法国教会的事件,清廷本认命曾国藩处理此事,曾国藩审时度势,认为应当按律处死相关责任人,然而清廷和民众均认为这是一种软弱的行为,朝野上下甚至一度要求与法国一战。

由于曾国藩和法国人的协议与朝廷和民众的期望差距太大,曾国藩甚至背上了卖国贼的骂名,朝廷随即让李鸿章接替曾国藩,交接当年,曾问李:“你与洋人交涉,准备怎么办?”李回答:“我想与洋人交涉,不管什么只同他打痞子腔。

”而当年的法国正忙于与普鲁士的普法战争,无暇顾及远东事物,因此李鸿章说啥法国人就当是啥了。

李鸿章简介晚清重臣及洋务运动的主要倡导者——李鸿章李鸿章(1823-1901),安徽合肥人,世人多尊称李中堂,亦称李合肥,本名章桐,字渐甫或子黻,号少荃(泉),晚年自号仪叟,别号省心,谥文忠。

作为淮军创始人和统帅、洋务运动的主要倡导者之一、晚清重臣,他官至直隶总督兼北洋通商大臣,授文华殿大学士。

日本首相伊藤博文视其为大清帝国中唯一有能耐可和世界列强一争长短之人。

著有《李文忠公全集》。

李鸿章在赴京途中,曾写下脍炙人口的《入都》诗十首,为世所传诵。

有“一万年来谁著史,三千里外欲封侯”一句。

他以诗言志,有“遍交海内知名士,去访京师有道人”之宏愿。

入京后,他在时任刑部郎中的父亲引领下,遍访了吕贤基、王茂荫、赵畇等安徽籍京官,得到他们的器重和赏识;同时,由于科场顺利,使他得以有广泛的交游和开阔的眼界,当时与他同榜的甲辰(举人)、丁未(进士)两科中,人才济济,不少人日后膺任枢臣疆寄,李鸿章与这些同年一直保持着密切而特殊的关系。

李鸿章故居李鸿章生于合肥,葬归故里。

李鸿章故居位于今合肥淮河路步行街中段。

故居面南背北,两扇高大厚实的朱漆大门和门前一对威武的石狮,面对着日夜川流不息的人群。

故居自南向北依次为大门、过厅、中厅以及内眷所住的走马楼。

古色古香的故居具有明显的江淮官宅特点。

李鸿章故居建于19世纪末。

故居当年规模很大,许多人用“李府半条街”来形容李家住宅群的恢弘气势。

历经百年的风风雨雨,李府依然保留独有的风貌,在十年动乱的时候,李鸿章故居遭到严重破坏。

改革开放后,在文化部副部长英若诚的督导下,合肥市政府对李鸿章故居采取保护措施,根据历史照片,在原地修复重建,成为现在大家看到的模样,只是现存规模已不到原来的十二分之一,但是,主要部分仍旧保留李鸿章名言♦1、大丈夫生世,惟血气养性不可磨灭,否则入魔道矣。

♦2、实心实力,廉政为本,精核为用,先自立于不败之地,始终不移,庶几可大可久。

♦3、人生遭遇本有一定,但当尽其在我,以待事会之来。

中国近代历史人物评述——李鸿章摘要:李鸿章是晚清重臣,是中国近现代史上举足轻重的人物。

他是朝廷,洋务派眼中的英雄,他也是清流派,革命派眼中的“奸臣”。

纵观李鸿章一生,他是一位优秀的外交人才,是近代化脚步的推进者,但也是不平等条约的签订者,是错误边防政策的制定者。

我们应该本着尊重历史、尊重现实的态度和原则,来重新审视这一历史人物,做出较为客观公正的评价。

关键词:李鸿章;近代史;功过;一、李鸿章生平李鸿章,安徽合肥人。

世人多尊称他为李中堂,亦称李合肥。

谥文忠。

他是晚清重臣,是洋务运动的主要领导人之一。

他是淮军、北洋水师的创始人和统帅。

官至直隶总督兼北洋通商大臣。

日本首相伊藤博文称其为“大清帝国中唯一有能耐和世界列强一争长短之人”。

同时他也被称为“东方俾斯麦”。

他是“中兴四大名臣”之一。

光绪皇帝将李鸿章树立成“忠臣”的榜样,要求人臣模仿。

他代表清朝签订了《马关条约》等条约。

同时他本人也著有《李文忠公全集》。

二、李鸿章的功李鸿章一生都在尽力维护中国的利益,他主张洋务运动,采取了编练新军等措施。

企图通过器物制度的变革来振兴大清,但是这仍然无法改中国落后的面貌。

对于不平等条约的签订,他也曾据理力争,通过自己的努力减轻国家的损失。

他作为一个外交家,也曾只身前去同列强谈判,最终实现不割地而平息事件。

奈何国力羸弱,清朝腐败不堪,他虽有报国之心,但却无报国之力。

(一)兴办国防,促进军事近代化1.主张海防,建立海军及舰队李鸿章是中国历史上第一个将海防放到战略地位的大臣,李鸿章见证了外国列强的坚船利炮。

两次鸦片战争的失败让他深刻体会到建设海军的重要性。

十七、十八世纪,西方进入了海洋时代,新航路的开辟,造船技术的提升,让他们不再只满足于进行简单的货物交易。

晚清仍然处在天朝上国的迷梦之中。

李鸿章是地方实力派大臣,他比中央的大臣更清楚国内当时的形式,而且更知道海防建设的重要之处。

因此他提出了重海防的思想。

在他的主持下,清朝建设了由北洋、南洋和福建三支舰队组成的海军。

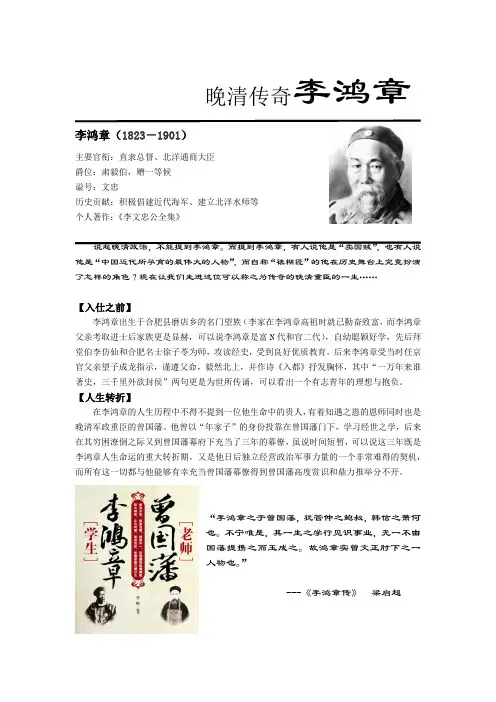

晚清传奇李鸿章李鸿章(1823-1901)主要官衔:直隶总督、北洋通商大臣爵位:肃毅伯,赠一等候谥号:文忠历史贡献:积极倡建近代海军、建立北洋水师等个人著作:《李文忠公全集》他是“中国近代所孕育的最伟大的人物”,而自称“裱糊匠”的他在历史舞台上究竟扮演了怎样的角色?现在让我们走进这位可以称之为传奇的晚清重臣的一生……【入仕之前】李鸿章出生于合肥县磨店乡的名门望族(李家在李鸿章高祖时就已勤奋致富,而李鸿章父亲考取进士后家族更是显赫,可以说李鸿章是富N代和官二代),自幼聪颖好学,先后拜堂伯李仿仙和合肥名士徐子苓为师,攻读经史,受到良好优质教育。

后来李鸿章受当时任京官父亲望子成龙指示,谨遵父命,毅然北上,并作诗《入都》抒发胸怀,其中“一万年来谁著史,三千里外欲封侯”两句更是为世所传诵,可以看出一个有志青年的理想与抱负。

【人生转折】在李鸿章的人生历程中不得不提到一位他生命中的贵人,有着知遇之恩的恩师同时也是晚清军政重臣的曾国藩。

他曾以“年家子”的身份投靠在曾国藩门下,学习经世之学,后来在其穷困潦倒之际又到曾国藩幕府下充当了三年的幕僚,虽说时间短暂,可以说这三年既是李鸿章人生命运的重大转折期,又是他日后独立经营政治军事力量的一个非常难得的契机,而所有这一切都与他能够有幸充当曾国藩幕僚得到曾国藩高度赏识和鼎力推举分不开。

“李鸿章之于曾国藩,犹管仲之鲍叔,韩信之萧何也。

不宁唯是,其一生之学行见识事业,无一不由国藩提携之而玉成之。

故鸿章实曾文正肘下之一人物也。

”---《李鸿章传》梁启超【风云一生】李鸿章这样一位极具争议性和传奇性的人物的一生(“少年科举,壮年戎马,中年封疆,晚年洋务”)足可用风云变幻一次来形容,甚至可以说,在他身上,集中体现了晚清四十多年曲折又悲壮的历史。

●李鸿章与淮军1851年,太平天国运动的爆发,打乱了李鸿章的仕途生涯。

1862年初,应上海官绅援沪之请,在曾国藩的大力支持下,李鸿章在安庆组建了淮军。

李鸿章的荣辱一生李鸿章,学习近代史永远别想绕过去的人物,教材里对他的评价是非常片面的,作为《马关条约》、《辛丑条约》的签订人,在学生心中,“卖国贼”的名头是摘不掉了。

可是,对于一个叱咤晚清政坛四十年的人物,其功过是非又岂是一句“卖国贼”所能概括?其实,写历史就是写人心,我们被简单的意识形态所左右,而无法了解真实的人物,是很可悲的事情。

那么,李鸿章到底是怎样一个人呢?他少年科举、壮年戎马、中年封疆、晚年办洋务,一生签订多个不平等条约,悲愤中逝世。

可以说谤满天下、功垂后世。

近代伟人乎?民族罪人乎?梁启超曾说“天下惟庸人无咎无誉。

举天下之人恶之,斯可谓非常之奸雄矣乎。

举天下人而誉之,斯可谓非常之豪杰矣乎。

,,故誉满天下,未必不为乡愿;诽谤天下,未必不为伟人。

”我们梳理他的一生,或许可以看到一个更加立体的李鸿章。

一万年来谁著史,三千里外欲封侯青年时期的李鸿章,也可以说是慷慨激昂的年轻人。

曾著诗:“丈夫只手把吴钩,意气高于百尺楼;一万年来谁著史,三千里外欲封侯。

”可以说意气风发不可一世。

1851年,太平天国运动爆发,转战十余省、历时十四年,坐拥半壁江山,清廷统治岌岌可危。

而最终拯救清廷的,就是湖南人曾国藩。

我们往往受革命史观的影响,认为曾国藩镇压农民起义,是“地主阶级反动派”。

其实,这个评价可说是无知。

太平天国洪秀全并不是什么近代人物,也无能力无意识去学习西方促进民族崛起,他所想的,不过荣华富贵;他所做的,不过摧毁传统文化。

曾国藩以“保孔”、“保教”为矢志,救南方人民于水火,功莫大矣。

中华历史三千年,能“立德立言立功”者,屈指可数,曾国藩可列其一。

而李鸿章师从曾国藩,深受曾的影响,在太平军李秀成进攻上海之际,李鸿章终于有机会一展才华,在上海模仿湘军组建淮军。

正是在这段时间,李鸿章才开始看到中西之间的差距,认识到中西之别不是华夷之分,而是中国“遇到数千年未有之强敌,处三千年未有之大变局”,如果不力图变革,“外守和局、内图自强”,最终瓜分豆剖,民族危亡矣。

![[李鸿章简介_李鸿章的生平故事大全] 李鸿章传生平](https://uimg.taocdn.com/3875642d4a73f242336c1eb91a37f111f1850d5c.webp)

[李鸿章简介_李鸿章的生平故事大全] 李鸿章传生平李鸿章是近代史上一位非常有名的名臣,李鸿章的生平故事中有着许许多多对后世影响深远的政治运动,接下来就跟随本文库一起了解李鸿章简介吧。

李鸿章(1823年2月15日-1901年11月7日),字子黻、渐甫,号少荃、仪叟、省心,谥文忠。

清朝安徽合肥人,晚清重臣,建立中国第一支西式海军北洋水师,因其忠辅清,才干了得而闻名。

官东宫三师、文华殿大学士、北洋通商大臣、直隶总督,爵位一等肃毅伯,追赠太傅,追晋侯爵。

中国近代地方武装淮军的创建者和领导者。

历经太平天国、捻军、洋务运动、中法战争、甲午战争、义和团运动。

着作收于《李文忠公全集》。

在经济上与英国的大财阀罗斯柴尔德家族有私人来往,李鸿章曾被英国维多利亚女王授予皇家维多利亚勋章。

有研究认为李鸿章属于亲大英帝国的派别。

李鸿章与曾国藩、左宗棠、张之洞,并称晚清四大名臣。

家世渊源李鸿章的先祖本姓许,从江西湖口迁至安徽省庐州府合肥县(今合肥市)。

李鸿章的八世祖许迎溪将次子慎所过继给姻亲李心庄。

李家到李鸿章高祖时,终于勤俭致富,有田二顷。

父亲李文安(1801年-1855年)经多年苦读,终于在道光十八年(1838年)与曾国藩同年考取同榜进士,使李氏家族成为当地名门望族。

道光三年正月初五(1823年2月15日),李鸿章出生于合肥县磨店乡(今合肥市瑶海区东北部)。

李鸿章在兄弟中排行第二,大哥李瀚章(1821年-1899年),后来也官至总督;三弟李鹤章、四弟李蕴章、五弟李凤章、六弟李昭庆(1835年-1873年),后来也都非富即贵。

科举出身道光二十三年(1843年),李鸿章在庐州府学被选为优贡。

时任京官的父亲望子成龙,函催鸿章入北京,准备来年顺天府的乡试。

鸿章谨遵父命,毅然北上,并作《入都》诗10首,以抒发胸怀。

其一云:丈夫只手把吴钩,意气高于百尺楼。

一万年来谁着史,三千里外欲封侯。

1出山志在登鳌顶,何日身才入凤池?倘无驷马高车日,誓不重回故里车。

晚清名臣李鸿章的个人简介李鸿章,晚清名臣,洋务运动的主要领导人之一,安徽合肥人,世人多尊称李中堂,亦称李合肥,本名章铜,字渐甫或子黻,号少荃(泉),晚年自号仪叟,别号省心,谥文忠。

与曾国藩、张之洞、左宗棠并称为“中兴四大名臣”,与俾斯麦、格兰特并称为“十九世纪世界三大伟人”。

下面是小编给大家带来的晚清名臣李鸿章的个人简介,欢迎大家阅读!人物生平早年经历1823年(道光三年)正月初五日生于安徽省合肥县东乡磨店乡。

父亲李文安,母亲李氏,兄弟姐妹八人,李鸿章排行老二,故民间又称“李二先生”。

谱名章铜。

李鸿章六岁就进入家馆棣华书屋学习。

他少年聪慧,先后拜堂伯李仿仙和合肥名士徐子苓为师,攻读经史,打下扎实的学问功底。

1840年(道光二十年),中秀才。

1843年(道光二十三年),李鸿章在庐州府学被选为优贡。

时任京官的父亲望子成龙,函催鸿章入北京,准备来年顺天府的乡试。

鸿章谨遵父命,毅然北上,并作《入都》诗10首,以抒发胸怀,为世所传诵。

有“一万年来谁著史,三千里外欲封侯”一句。

他以诗言志,有“遍交海内知名士,去访京师有道人”之宏愿。

入京后,他在时任刑部郎中的父亲引领下,遍访吕贤基、王茂荫、赵畇等安徽籍京官,得到他们的器重和赏识;同时,由于科场顺利,使他得以有广泛的交游和开阔的眼界,当时与他同榜的甲辰(举人)、丁未(进士)两科中,人才济济,不少人日后膺任枢臣疆寄,李鸿章与这些同年一直保持着密切而特殊的关系。

1844年(道光二十四年)应顺天府乡试,考中84名举人,住京曾国藩宅邸受曾补习教导,同年与周氏完婚。

1845年(道光二十五年)入京会试,以年家子身份受业曾国藩门下。

出身徽商又为苏州世家的主考官潘世恩,以及作为李鸿章太老师的翁心存(孙锵鸣之师),在青年李鸿章任翰林院编修时,对其经世致用世界观的形成,均有一定的启迪;而以潘、翁为领袖的苏南豪绅,对李鸿章后来组建淮军迅速崛起于江苏,也予以极大的支持。

然而,最令李鸿章庆幸的是,他在初次会试落榜后的“乙丙之际”(即1845—1846年),即以“年家子”身份投帖拜在湖南大儒曾国藩门下,学习经世之学,奠定了一生事业和思想的基础。

李鸿章:晚清政治家与改革者李鸿章(1823年2月15日-1901年11月7日),本名章桐,字子黻,号少荃,晚号仪叟,安徽合肥人,是晚清政治家、军事家、外交家,洋务运动的领导者之一。

他曾任直隶总督兼北洋大臣,并参与签订了多个不平等条约,因此在中国近代史上有着重要但颇具争议的地位。

一、早年经历李鸿章出生于一个官宦家庭,他的父亲李文安是清朝的进士。

他自幼受到良好的教育,不仅精通儒家经典,还学习了书法、诗词等。

1840年,他考中秀才,之后进入国子监学习。

然而,鸦片战争的爆发改变了他的人生轨迹。

他投笔从戎,加入了林则徐领导的抵抗英军的行列。

1847年,他考中进士,开始了他的官场生涯。

二、政治生涯李鸿章的政治生涯可分为三个阶段:洋务运动、中法战争和中日甲午战争。

1.洋务运动洋务运动是晚清时期的一场自救运动,旨在学习西方的先进技术,以强国富民。

李鸿章是这场运动的领导者之一。

他主张自强,认为中国要想强大,必须学习西方的科技。

他在直隶总督任内,创办了北洋水师学堂,培养了一批海军人才。

他还推动修建了天津机器局、开平煤矿等一批近代企业,为中国的近代化奠定了基础。

2.中法战争中法战争是晚清时期的一场对外战争。

李鸿章作为北洋大臣,积极参与了这场战争。

他主张和谈,认为战争对中国不利。

然而,由于清政府的腐败无能,战争最终以失败告终。

李鸿章代表清政府签订了《中法新约》,使中国失去了对越南的宗主权。

3.中日甲午战争中日甲午战争是晚清时期的一场重要战争。

李鸿章作为北洋大臣,指挥北洋水师与作战。

然而,由于清政府的腐败无能,北洋水师在战争中全军覆没。

李鸿章代表清政府签订了《马关条约》,使中国失去了对朝鲜的宗主权,并割让了台湾、澎湖列岛给。

三、历史评价李鸿章是中国近代史上一个重要但颇具争议的人物。

他的一生,既有推动中国近代化的功绩,也有签订不平等条约的污点。

然而,我们不能否认,他在中国近代史上所起的作用。

他的一生,充满了艰辛与挫折,但他始终坚守着自己的信念,为中国的近代化事业付出了巨大的努力。

李鸿章(1823-1901),安徽合肥人,世人多尊称李中堂,亦称李合肥,本名章桐,字渐甫或子黻,号少荃(泉),晚年自号仪叟,别号省心,谥文忠。

作为淮军创始人和统帅、洋务运动的主要倡导者之一、晚清重臣,他官至直隶总督兼北洋通商大臣,授文华殿大学士。

日本首相伊藤博文视其为大清帝国中唯一有能耐可和世界列强一争长短之人。

著有《李文忠公全集》。

李鸿章“少年科第,壮年戎马,中年封疆,晚年洋务,一路扶摇”,在晚清政坛上纵横驰骋半个多世纪。

梁启超评价李鸿章“是为时势所造之英雄,非造时势之英雄”。

李鸿章虽然难以承载“英雄”桂冠,但为“时势所造”和影响时势进程则是不争的事实。

李鸿章活跃于政治舞台之日,正值晚清社会从传统向近代、从独立国家向半殖民地演化的过渡时代。

适逢其会的李鸿章也就成了“崛起于新旧两界线之中心的过渡时代”的过渡性人物。

时代造就了李鸿章,而李鸿章也以自己的言行在绚丽多彩的时代画卷上深深地打上了个人的印记。

李鸿章的人生旅途,跨越道、咸、同、光四朝,出将入相,“坐镇北洋,遥执朝政”,涉及晚清几乎所有重大历史事件。

他身为清朝“柱石重臣”,植根于封建主义而又倾向资本主义,忠实于传统营垒而又颇具改革精神,所言所行,往往新旧纷呈,中西杂糅,内则“开拓”与“因循”毕具,外则抗争与妥协并存,因而有时是顺乎时代潮流,有时又是阻挡历史车轮。

李鸿章以儒生起家军旅,凭借编练淮军镇压太平天国、“削平大难”而“早膺疆寄,晋赞纶扉”。

太平天国的农民群众企图用火和剑来变革现存的清朝统治秩序,把“通天下皆一式”的天堂在现世、在中国建立起来。

尽管他们所憧憬的“通天下皆一式”的天堂实际上只能给自己套上一副带有光环的封建枷锁,但他们反对“鹰鹯遍野,豺狼噬人”、内则残民以逞、外则丧权辱国的清朝统治,无疑是顺乎时代潮流的正义之举。

李鸿章维护腐朽的清朝统治,镇压太平天国,用农民的鲜血染红自己的顶戴花翎,自然是逆时代潮流而动,罪无可赦。

李鸿章堪称洋务运动的首脑和旗帜。

晚清“重臣”李鸿章(一)李鸿章——一个以喜剧的方式进入世界,却以悲剧终场的命运的宠儿。

说他是命运的宠儿,是因为上天在铸造李鸿章的时候,充分彰显了人类的丰富性、复杂性和神秘性。

人过留名,雁过留声。

一个政治人物,能在近四十年的政治漩涡中始终屹立不倒,着实不易。

李鸿章却在内忧外患的近代中国做到了。

作为政坛“常青树”,李鸿章以“做人更做事”的风格著称于世。

然后世对李鸿章的评价却是毁誉参半,褒贬不一。

李鸿章(1823年—1901年),字渐甫,号少荃,安徽合肥东乡人。

生于道光三年(1823年)农历正月初五,这天正是民间“迎财神”的日子,故少有“小财神”之称。

李鸿章的家世并不显赫,是典型的庄户人家。

《李鸿章家书》记载道:“前吾祖父穷且困,至年终时索债者如过江之鲫。

”其祖父李殿华曾两次参加“乡试”,但均未考中举人。

其父李文安,自幼勤奋读书,三十五岁得中举人,年近四十时高中进士,由此奠定李家“始以科甲奋起,遂为庐郡望族”之基础。

李文安自号愚荃,为人“刚方厚重”、“事亲至孝”,对子女影响颇深,造就出“一门两代三进士”的辉煌家景,即李文安自己、长子李瀚章和次子李鸿章。

李鸿章的母亲也姓李,为合肥名士李腾霄之女。

李夫人出身书香门第,“秉性淑慎,教子义方”。

她经常教导儿子“致事报国”,女儿勤俭持家。

李氏兄弟发达后,母亲亦“时时以盈满为诫”。

李鸿章本名章铜,父亲后改其名为鸿章,意在希望他成人后能“宏图大展,文章经国”。

李鸿章没有辜负父亲的殷殷期望,二十一岁考中举人,二十四岁中了进士,成为当时安徽最年轻的翰林。

李鸿章先后有三房妻室。

原配周氏,是李鸿章启蒙老师周菊初的侄孙女,比李鸿章大两岁。

俩人在李鸿章进京赶考前完婚。

李考中进士后,两人天各一方,鸿雁传书。

李鸿章在京赴职,周氏则呆在老家。

1861年,周氏病故于南昌湘军大营。

李鸿章的继室夫人是赵小莲。

赵小莲家世显赫,四代人均有高中进士者。

其祖父赵文楷是嘉庆元年的状元,曾任册封琉球国王正使。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

李鸿章简介晚清名臣洋务运动领导人李鸿章生平

导语:李鸿章(1823-1901),晚清名臣,洋务运动的主要领导人之一,安徽合肥人,世人多尊称李中堂,亦称李合肥,本名章铜,字渐甫或子黻,号少荃

李鸿章(1823-1901),晚清名臣,洋务运动的主要领导人之一,安徽合肥人,世人多尊称李中堂,亦称李合肥,本名章铜,字渐甫或子黻,号少荃(泉),晚年自号仪叟,别号省心,谥文忠。

作为淮军创始人和统帅、洋务运动的主要倡导者之一、晚清重臣,他官至直隶总督兼北洋通商大臣,授文华殿大学士,曾经代表清政府签订了《越南条约》《马关条约》《中法简明条约》等。

日本首相伊藤博文视其为“大清帝国中唯一有能耐可和世界列强一争长短之人”,慈禧太后视其为“再造玄黄之人”著有《李文忠公全集》。

还在与太平军作战的时候,李鸿章就显露出他与大清国所有官员的不同之处:对外国的科学技术和国内的经济活动有极大的兴趣。

最初的动机是他组建的淮军需要银两购买武器。

当淮军在两岸布满太平军营垒的水道上成功地进行了大穿越进至上海,从而一举扫平了长江下游的太平军后,李鸿章利用上海富绅的银两引进洋人的机器设备,于1863年左右创办了中国第二个近代军工企业:上海洋枪三局(第一个是曾国藩1861年创办的安庆内军械所)。

李鸿章算过一笔账:一发英国的普通炮弹在市场上要卖到30两银子,1万发铜帽子弹要卖到19两银子。

创办近代企业需要的不仅仅是财力,更重要的是思想和观念的更新。

李鸿章曾写有一份描绘蒸汽动力运转的奏折,无异于100年前的一篇科普文章:

镟木、打眼、绞镙旋、铸弹诸机器,皆绾于汽炉,中盛水而下炽炭,生活常识分享。

李鸿章简介-李鸿章简介李鸿章简介李鸿章一、个人简介中文名:李鸿章别名:李二先生国籍:清朝安徽合肥东乡(今瑶海区)磨出生地:店出生日期:逝世日期:代表作品:《李文忠公全集》李鸿章,本名章桐,字渐甫,号少荃,晚年自号仪叟,别号省心,谥文忠,安徽合肥人。

中国清朝末期重臣,洋务运动的主要倡导者之一,淮军创始人和统帅。

官至直隶总督兼北洋通商大臣,授文华殿大学士,在日本首相伊藤博文的眼中,被视为大清帝国中唯一有能耐可和世界列强一争长短之人。

二、个人生平1823 年2月15日出生于合肥县1843 年庐州府学被选为优贡1844 年第一次科考落榜1847 年考中进士,选入翰林院任庶吉士1858 年入曾国藩幕府襄办营务1860 年统带淮扬水师1862年被任命署理江苏巡抚,次年二月又兼署通商大臣,“从此隆隆直上”,开始了他在晚清政治舞台上纵横捭阖的四十年。

1864 年剿灭太平天国,镇压了捻军,加封为协办大学士,保住了即将崩溃的清王朝,被誉为“中兴名臣”。

1870年继曾国藩出任直隶总督,后又兼北洋通商大臣授文华殿大学士,成为唯一一位在清朝担任此要职的汉族人。

1871 年七月二十九日代表中国与日本签订了《中日修好条规》,这是一个双方平等互惠的条约,但李鸿章从签约过程日本人的姿态中,看出日本“日后必为中国肘腋之患”。

1872年加授武英殿大学士的汉族人。

同年,创办轮船招商局。

1874年与秘鲁签订了《中秘通商条约》;1875与英国签订了《中英烟台条约》。

1884年四月十七日与法国代表福禄诺签订了《李福协定》,同年与法国代表巴德诺签订了《中法会订越南条约》,1885年,和伊藤博文订立了《中日天津会议专条》,1895年二十三日《马关条约》签字1901年七月二十五日代表清廷签署了《辛丑条约》,赔款4亿5千万同年九月二十七日去世,临终时“双目犹炯炯不瞑”,带着无尽的遗憾,走完了他78岁的人生历程。

三、人物评析1 我的观点首先,李鸿章无法也不能承担晚清对外交往失败的悲剧后果。

中国近代人物介绍之李鸿章生平简介:李鸿章(1823年2月15日-1901年11月7日),字子黻、渐甫,号少荃、仪叟。

道光二十七年,二十四岁的李鸿章考中进士,选入翰林院任庶吉士。

同时,受业曾国藩门下,讲求经世之学。

三年后翰林院散馆,获留馆任编修。

封一等肃毅侯,谥文忠,安徽合肥人。

中国清朝末期重臣,同时是将领兼外交官,洋务运动的主要倡导者之一。

李鸿章军功显赫,累任江苏巡抚、湖广总督,在1870年继曾国藩出任直隶总督,后又兼北洋通商大臣,授文华殿大学士,筹办洋务,成为同治、光绪两朝的地方重臣。

因为直隶总督兼北洋大臣手握兵权,统领一方,有人甚至称其“坐镇北洋,遥执朝政”。

各抒己见:纵观中国的近代史,人们对李鸿章的评价褒贬不一,有很多人认为他是一个十足的卖国贼,但是我觉得,我们不应该以当代人的价值观去简单地评价一个历史人物。

李鸿章确实有做的不好的地方,也有一己私利,但是也不能一叶障目而忽略他对当时清政府做的贡献。

一方面,李鸿章忠于自己的朝廷,而且倡导了洋务运动,着实为清朝做了很多好事,尤其是军事现代化以及船舶机械加工制造业上;另一方面,我们看到他所签的一些不平等条约其实也是被逼无奈,他的背后是一个满目疮痍的大清朝,试问,一个国家不强大,如何能在外面立足。

所以包括他签订的《马关条约》等,其本质上是清朝的国力衰微,李鸿章所扮演的只是一个外交官的角色。

《清史稿·李鸿章传》评价说:“中兴名臣,与兵事相终始,其勋业往往为武功所掩。

鸿章既平大难,独主国事数十年,内政外交,常以一身当其冲,国家倚为重轻,名满全球,中外震仰,近世所未有也。

生平以天下为己任,忍辱负重,庶不愧社稷之臣;惟才气自喜,好以利禄驱众,志节之士多不乐为用,缓急莫恃,卒致败误。

疑谤之起,抑岂无因哉?”从当时来看,李鸿章可以说是大清国唯一一个有能耐可和世界列强一争长短之人,被誉为“东方俾斯麦”。

(出自《伊藤博文自传》)李鸿章另外比较突出的贡献就是上面说的创办江南制造局和金陵制造局。

评价李鸿章提到近代历史人物,有一个人物不得不说,他就是李鸿章。

他在历史上是一个颇具争议性的人物,他的功过也难以一概而论。

我们看李鸿章,其实也是在看清朝这个老大帝国的衰落与悲凉晚景。

对于这么一个对中国历史有着重大影响的人物,我们应该全面的了解他,辩证的评价他。

他对中国当时社会是顶梁柱,对于社会是千人唾骂卖国贼,但是一句话:李鸿章是中国近代史上一个极为重要的人物。

李鸿章(1823-1901),安徽合肥人,亦称李合肥,本名章桐,字渐甫或子黻,号少荃,晚年自号仪叟,别号省心,谥文忠。

作为淮军创始人和统帅、洋务运动的主要倡导者之一、晚清重臣,他官至直隶总督兼北洋通商大臣,授文华殿大学士。

“丈夫只手把吴钩,意气高于百尺楼。

一万年来谁著史,三千里外欲封侯。

”李鸿章是中国近代史上一个极为重要的人物。

他在就任直隶总督兼北洋大臣期间,几乎处于左右朝局的地位。

我国资产阶级历史学的创始人梁启超早在七十年前就指出:“四十年来,中国大事,几无一不与李鸿章有关系。

……读中国近世史者势不得不口李鸿章”。

长期以来,人们只论及他对内如何镇压太平天国革命,对外如何签订不平等条约,而对他的其他活动或者避而不谈,或语焉不详。

因此,一提到李鸿章,人们自然要说他是刽子手和卖国贼。

显然,这样评价历史人物是有失全面的。

毋庸置疑,对李鸿章镇压农民起义和经手签订一系列丧权辱国的不平等条约的劣迹,加以抨击和批判是理所应当的。

必须指出,就镇压农民起义而言,这是他的阶级地位所决定的。

许多历史事实告诉我们,在敌视人民这一点上,一切封建统治者是没有什么本质区别的。

被后人誉为民族英雄的岳飞和史可法,在阶级矛盾激化时,都曾主张并执行了镇压农民的政策。

近代史上的林则徐,在鸦片战争中虽是个抗击外国侵略的英雄,但为了绞杀太平天国革命,他竟不顾病体之难,做了第一任“剿匪总司令”。

地主阶级士大夫是这样,资产阶级维新派代表人物何尝不是如此。

马建忠百般仇视太平军,目之为,“残忍嗜杀”的“流寇”。

舟大水浅无力回天:晚清第一重臣李鸿章

1862年初,由于曾国荃昧于近代中国的历史大势、执意要夺得攻克“天京”的头功,拒不接受其兄曾国藩要他率兵救援被太平军围困的上海的命令,李鸿章得以离开曾国藩回乡组建“淮军”援沪,9000名衣衫褴褛、来路庞杂的新组建军队前后分7批,乘坐上海士绅花18万两白银租来的英国轮船,在太平军的眼皮子底下,取道南京,直抵上海。

在李鸿章的铁幕周馥的回忆中,当时南京驻守在长江堡垒上全副武装的太平军将士个个剑拔弩张,他们清楚看到轮船上的淮军,只因为有外国轮船这张“虎皮”掩护而不敢开枪。

太平军的这一错念,直接导致了两方实力的改写,并把李鸿章推上了晚清权臣之阶。

在上海带领淮军连打三场胜仗的李鸿章,直接从原先为曾国藩摇笔杆子的幕僚,晋升为江苏巡抚,成为朝廷大员,从此开始了长达40年的宦海生涯,最终成为晚清第一重臣。

这位乱世枭雄在政治上大红大紫的40年,也正是中国封建王朝走向衰亡、近代社会启蒙生发的转折点。

他的政治对手梁启超在李鸿章去世后作传纪念他:“吾敬李鸿章之才,吾惜李鸿章之识,吾悲李鸿章之遇。

”“李鸿章必为数千年中国历史上一人物,无可疑也;李鸿章必为十九世纪世界史上一人物,无可疑也。

”梁启超甚至把他与古今中外的大政治家逐一相较,认为李鸿章与诸葛亮、王安石、俾斯麦等人都大有可以一较高下之处。

李鸿章自嘲“破屋裱糊匠”,在风雨飘摇的晚清,他曾殚精竭虑,希望含悲饮忿,委曲求全,为清廷赢得喘息的时间,以图中兴,并师夷长技,力求自强。

作为“洋务运动”的领袖,他缔造了中国第一支远洋海军,创办翻译机构,译介西方政治和科技书籍,修铁路,开矿山,架电报,办工业,造军火,并主持公派大批留学生赴美求学,其中知名的有詹天佑、严复、段祺瑞、唐绍仪等,为中国近代化做好了人才储备,其历史功绩,史学界早有公论。

但因李鸿章镇压太平天国运动、甲午战败、代表清政府签订一系列不平等条约,百余年来,吐血而亡的李鸿章头上始终难以甩脱“刽子手”、“卖国贼”两顶罪臣高帽。

千秋功罪付史评。

对于历史,我们无意重新评论,也无权贸然改写,我们只想还原大时代背景下的关键人物,还原一个既勤勉忠直、又圆滑狡黠,既权倾朝野、又万般无奈的晚清老臣,以及他身后,那个伴随着中华民族百年进程、绵延不息的庞大家族。

李鸿章舟大水浅无力回天

来源:南方人物周刊本刊记者蒯乐昊

从李道炯家里新开张的饭店走出来,往西踱去不远,是一眼斑驳的古井,几百年来井绳上上下下的负重运作,已经把石井勒出许多道深深的豁口,仿佛大地上张着一圈缺了牙齿的嘴巴,犹豫着不能说的秘密。

这是一个依旧固守农耕方式的村庄,少见的水泥路直通李道炯家门口,其他的地方,多是深一脚浅一脚的泥土路,黄色的油菜花在空气里迸发出略带土腥的苦香。

李道炯家饭店的匾额写得谦虚谨慎:“乡村饭庄”。

李道炯没有在匾额上大书他与李鸿章之间的关系,毕竟他的高祖与李鸿章是堂兄弟,这层关系解释起来还是相当拗口。

但方圆几十里内许多八竿子打不着的房地产开发商都在高挂鸿章招牌推销楼盘,相形之下,李家后人反倒显得低调。

李道炯的二儿子刚从城里学成厨艺,原先给别人打工,现在回家自己单干。

磨店乡没有什么工业,也没有多少乡镇企业,当地政府希望发展旅游,李道炯脑子活络,回家把房子粉刷粉刷,就替儿子开起了饭店。

但这里的农家游似乎远未成型,仅凭一口古井,几段残碑,吸引不了远方来客。

饭店大厅里只放了一张圆桌,四壁空空。

合肥以东30里地的磨店乡,100多年前是个了不得的地方,无人不知这是当朝“中堂大。