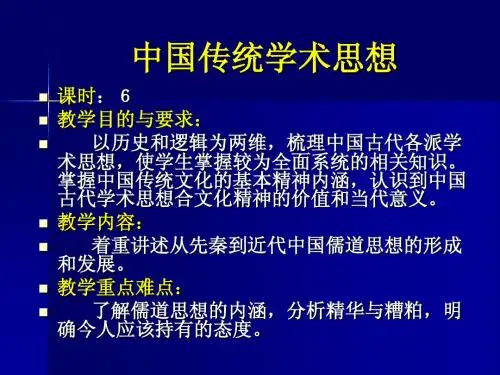

中国传统学术思想共101页文档

- 格式:ppt

- 大小:11.18 MB

- 文档页数:101

(完整版)中国古代思想⽂化中国古代思想⽂化⼀、儒家·春秋孔⼦:①“仁”仁者爱⼈。

(统治者体察民情,反对苛政和任意刑杀,和谐了⼈际关系,稳定社会秩序。

)“忠恕”(⼰所不欲,勿施于⼈)②“礼”克⼰复礼。

(礼为西周等级名分制度。

)③为政以德,爱惜民⼒。

④对⿁神敬⽽远之。

⑤教育思想:有教⽆类,因材施教。

影响:在春秋战国时期未受到重视,汉代⼤⼀统后经过改造形成完整的儒家思想体系,成为传统⽂化的主流。

·战国孟⼦:①“仁政”(思想核⼼)民贵君轻(民为贵,社稷次之,君为轻。

)②性善说③养浩然之⽓《孟⼦》在唐代以后被奉为经典。

荀⼦:①礼法并施②性恶论③朴素唯物主义“天⾏有常,不为尧存,不为桀亡”要“制天命⽽⽤之”战国时百家思想的集⼤成者,对中国哲学产⽣深远影响。

·汉朝背景:汉初崇尚黄⽼之学,⽆为⽽治新儒学:董仲舒。

‘外儒内法’来源:《公⽺春秋》结合阴阳家、黄⽼之学和法家思想形成。

①“天⼈感应”,神化皇权,“君权神授”,君主要施仁政。

②“以德为主,以刑辅德”,三纲五常。

③“罢黜百家,独尊儒术”影响:有利于巩固⼤⼀统国家和稳定统治秩序。

确⽴儒家在中国传统⽂化主流地位。

·宋朝背景:唐宋时三教合⼀成为潮流以“理”和“天理”为核⼼的观念体系,理是万物的本源: 存天理、灭⼈欲格物致知维护封建伦理道德实质:把维护专制统治和纲常名分的抽象观念抽象化为天地万物始源的理,建⽴起理学体系,从哲学的⾼度论证专制统治的君⾂⽗⼦尊卑等级秩序的合理性。

陆王⼼学:南宋陆九渊⼼即理也⼼为天地万物的本源求理⽅法:发明本⼼·明朝陆王⼼学:王守仁核⼼:致良知,克服私欲,回复良知。

求理⽅法:发明本⼼,知⾏合⼀。

(宋明理学)消极影响:强调三纲五常等级名分永恒性,⽤以维系专制统治,压抑扼杀⼈们的⾃然欲求,产⽣消极影响。

积极意义:重视主观意志⼒量,注重⽓节、品德,讲求以理统情、⾃我节制、发奋⽴志,强调⼈的社会责任和历史使命,凸显了⼈的庄严。

古代学术思想一、孔孟之道二、老庄思想三、墨家学说四、法家学说五、汉代经学六、魏晋玄学七、宋明理学八、清代朴学一、孔孟之道(儒学)儒:原为掌管道德教化、音乐礼仪的官员(巫、史、祝、卜)——在社会变动中分化:君子儒(为诸侯执掌礼仪)小人儒(替人办理丧葬礼仪) ——孔门弟子的专称1、孔子(前551-前479)鲁司寇周游列国“弟子三千,贤者七十二”《论语》中心思想——仁“仁者爱人”“推已及人”—爱人之道“已欲立而立人,已欲达而达人” “已所不欲,勿施于人” 仁者的具体要求:“居处恭,执事敬,与人忠” “言忠信,行笃敬” “志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。

人的平等与尊重完美的道德人格伦理观念:推己及人:由个人而家庭,由家庭而社会,由社会而国家“修身、齐家、治国、平天下”(《大学》)“孝悌也者,其为仁之本欤!”政治思想“正名”:按照一定是非标准恢复纲纪“名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足。

”“立信”:政府获得人民信任“政者正也,子率以正,孰敢不正!” “其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。

”用道德教化治理国家,反对使用强权暴力“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

”教育思想“因材施教” “学而不厌,诲人不倦” “发奋忘食,乐以忘忧” “择其善者而从之,其不善者而改之” “知之为知之,不知为不知,是知也” “毋意(臆测)、毋必(武断)、毋固(固执)、毋我(自以为是)”2、孟子(约前372?——前289年?名轲字子舆邹国孔子孙子子思门人一生未曾做官《孟子》亚圣思想核心——“性善”、“良知”重视主观精神的修养,“养浩然之气”以达到“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”以“义”补充“仁义为为人之“仁,人心也;义,人路也。

舍其路而弗由,放其心而不知求。

”“舍生取义”政治思想发展了孔子的人本思想“民为贵,社稷次之,君为轻”“君有大过则谏,反复之,不听,则易位。

中国文化要略第六章学术思想一、孔孟之道所谓“儒”,最早是在奴隶主贵族中掌管道德教化、音乐礼仪的官员,如巫、史、祝、卜等。

后来,这些人在社会变动中逐渐分化,流落到民间。

有的为诸侯执掌礼仪,成为“君子儒”;有的则只能替人办理丧葬祭礼,成为“小人儒”。

由于这些人熟悉“诗书礼乐”,待人“温文尔雅”,其学问和道德都高于常人。

到孔子出现以后,因其弟子众多,影响扩大,“儒”就成了孔门弟子的专称,由孔子创立的学说称为“儒学”。

后经孟子、荀子等人继承和发展,成为春秋战国时期影响最大的思想流派。

到汉武帝时代,儒学被推上独尊地位,指导中国社会生活达数千年。

1.孔子孔子的中心思想是一个“仁”字,“仁”的意义几乎包括了一切美德。

什么是“仁”?孔子说:“仁者爱人。

”即人与人之间要彼此相爱。

用什么方法去“爱人”?就是“推己及人”,一方面是“己欲立而立人,己欲达而达人”,把自己想要得的好处也给予别人;另一方面是“己所不欲,勿施于人”,自己不想得的东西、不想做的事情,绝不要强加于人。

一个具备了“仁”的人,必须“居处恭,执事敬,与人忠”,必须“言忠信,行笃敬”。

如果能做到这些,那么,“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”。

这样,一个人就具备了理想的人格。

在这里,孔子表现出对人的平等相待和尊重以及对完善的道德人格的追求,是“人本主义思想”的明确体现。

孔子由“仁”的思想出发,提出了一套修身达仁的伦理观念和道德教化的政治观念。

①孔子说,爱人要推己及人,就是从爱自己,到爱父母兄弟,爱妻子朋友,再由家庭而社会,由社会而国家,即由小到大,由内及外,即《大学》中所提出的“修身、齐家、治国、平天下”的道理。

②孔子的政治思想,首先是主张“正名”,即按照一定的是非标准恢复纲纪。

③其次是主张统治者“立信”,即政府要获得人民的信任。

由此出发,孔子主张用道德教化的办法来治理国家,而不主张使用强权暴力。

孔子的教育思想有许多精辟的东西,直到今天仍有继承的巨大价值。

中國文化史第四章學術思想4-1 古代經學的成立一、世界各大文明「哲學突破」的特色(一)人類哲學突破發生的時間(二)世界各地哲學發展的特點二、西周人文思想的勃興--「天命」與「敬德」(修德)的觀念(一)周公將「天命」與「敬德」(修德)的觀念理論化(二)西周初年的哲學突破 春秋儒家人文主義及民本思想三、古代「王官之學」的內涵(一)王官之學的定義(二)周代貴族受教內容四、古典世界-周文的崩解與東周學術新主張(一)西周古典世界以「天」為價值信仰的中心(二)東周(先秦)諸子對人間秩序所提出的新主張五、中國經書的形成過程(一)釐清「經」、「經書」、「五經」的定義(二)儒家與經書的關係(三)漢武帝「獨尊儒術」對中國學術發展史的影響(四)歷代經學(經書)發展、演變的歷程3-2 儒學傳統--討論儒家思想在歷代的發展與演變歷程儒家為中國文化主要骨幹,本節旨在探討儒家學術之內容及其發展重心,藉以明瞭儒家在中國文化中所佔的重要地位。

錢穆在〈中國儒家與文化傳統〉一文中,將歷代儒學演變畫分為六個時期:1.創始期:先秦時代孔子、孟子、荀子等2.奠定期:兩漢儒學(此時期的儒學實即是經學)3.擴大期:魏晉南北朝(此時期對經書的注疏工作成就頗高,當時對經學最重《禮》、其次為《春秋》;南北朝時,北人重《周官》、南人重《禮》之喪服;此時並有將經學擴及史學的趨勢)4.轉進期:唐代儒學(孔穎達等之《五經正義》為經學之一大結集,日後陸續增成為十三經注疏。

此時期進一步將經學與文學做了匯通,如韓愈、杜甫的創作精神與內涵即是。

)5.綜匯期與別出期(創造期):宋元明理學(新儒學)--周敦頤、張載、程顥、程頤、朱熹、陸九淵、王陽明等。

6.綜匯期與別出期:清代儒學(包括晚明三大儒:顧炎武、黃宗羲、王夫之)一、古典儒學重心(古典儒學為儒家思想的奠基期,其重要內容包括:1. 孔子所建立的儒學精神和大綱領;2. 漢代將儒學作為治術--禮治、循吏政治等)(一)中國哲學思想所偏重的問題:如何在現實人生當中實踐士人的理想(淑世、人文化成)1. 儒、釋、道人生理想不同:儒家→成聖道家→成仙佛家→成佛2. 儒家特色:儒者士人君子聖人強烈的現實關懷堅定精進的行動實踐力(1)孔子:士志於道;吾道一以貫之儒家所論之君子:學而優則仕學→覺→從政→淑世,改造現實世間;「道統」高於「政統」--通經致用(2)孟子:士「尚志」--「仁義而已矣」、「義利之辨」(二)儒學思想的核心:確定並建立正確、合理的人際關係1. 孔子:強調「正名」2. 何謂名分--名:角色、位置。

第六章学术思想中国历代思想学术总表【其他重要知识点】1、构成中国文化核心的东西是历代哲人们的(哲学思想)和(学说)2、儒:最早是在奴隶主贵族中掌管道德教化,音乐礼仪的官员,如巫、史、祝、卜等,好来就成为孔门弟子的专称。

3、(儒家)讲的是(入世之学),讲的是政治教化,其作用偏重于社会,就个人来说,偏重于人的品格修养。

(道家)讲的是(出世之学),主要讲的是宇宙人生,其作用偏重于个人,而且偏重于个人精神层面。

4、墨家在形式逻辑方面,提出了以(名)(辞)(说)为思维的三种形式。

在自然科学方面的几何学,力学方面都有突出成绩。

5、墨家的门徒众多,有严密组织,其团体有(宗教性)6、(儒学)和(墨家学说)在战国时代被称为两大显学。

7、六艺:《诗》、《书》《礼》《易》《乐》《春秋》等六部先秦是的著作,在《庄子》一书中被称为“六经”,这六部经书经过孔子删订,成为向弟子讲授的教材,因此也称为六艺。

8、今文经;到汉武帝设立太学时,经书大都没有先秦时的旧本,而是由战国时代的学者师徒之间口头传授,后来才采用汉代当时流行的隶书文字书写而成的,因此称为今文经9、古文经:使用古文字写成的先秦旧本,,是从孔子旧宅的墙壁里发现或从民间获得的古文经书。

10、唐代孔颖达等人合编(《五经正义》),对汉代以来的经学做了一次系统性的整理。

11、魏晋玄学及其思辨方法,如(得意忘象)(得意忘言)等对中国文学艺术产生了深刻影响。

12、北宋初年的(胡瑗)(孙复),都强调儒家纲常与天道的一致性,讲经世济人,两人实开理学先河。

13、(张载)称他治学的目的是:为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学,为万世开太平14、北宋理学四大家是(周敦颐张载程颐程颢)15、(朱熹)集理学之大成16、理学中有四学:濂(周敦颐之学)、洛(二程之学)、关(张载之学)、闽(朱熹之学)17、(王阳明)集心学之大成,提出(知行合一)的观点18、乾嘉学派:朴学以清代为盛,成就超过古人,尤以乾隆、嘉庆时最辉煌,形成“乾嘉学派“19、(顾炎武)是清代儒林第一人,他的两部著作(《日知录》)(《天下郡国利病书》)被称为“无一字无来历“20、(黄宗羲)的(《明儒学案》)是一部研究中国哲学断代史的著作,(《明夷待访录》)为考古论今之作,突出表达了他的进步思想。