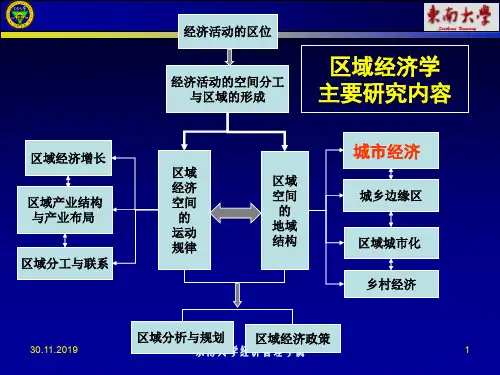

城市与区域经济学课件_第二章—经济活动的空间分布

- 格式:ppt

- 大小:371.50 KB

- 文档页数:43

区域分析与区域规划教学-经济活动的空间分析一、经济活动的空间结构①(一)空间结构的概念经济活动的空间结构也称经济(产业)地域结构,即人类经济活动的地域(空间)组合关系,也即是经济地域的主要物质内容在地域空间上的相互关系和组合形式。

具体表现为一个经济地域内的经济核心,受经济核心吸引、影响的外围地区和由交通运输网络组成的网络型地域。

经济核心以城镇为载体,或为单一城镇,或为城镇群,但其基本形态是点状的,并以其自身的功能在周围各个方向上构成一个吸引范围。

外围地域为面状地域,处在核心地域的作用力之下,并依据核心的距离不同而有近外围、外围和边缘之别。

通常情况下边缘地域的边界并不明显,往往受到两个以上核心的共同作用。

网络地域的形成由各种交通运输线路所决定,它们是核心与外围之间联系的桥梁。

由于实际中的经济运动总是沿网络进行,所以网络及其所联结的诸核心往往构成超出交通范畴的、具有更高级功能的经济地域。

经济地域的空间结构的形成与发展,必须具有以下条件:1.作为区域核心的现代城市的形成。

产业革命以后,以现代工业为主要内容的城市不断涌现和发展起来,并各自突出其专门化的产业部门。

这些城市以其专门化部门和其它产业以及行政的职能等,共同地作用于其周围地域,与周围地域不断加强经济、政治联系。

2.周围地域商品经济的不断发展。

周围地域商品性农业、工矿业和第三产业的发展,是其与区域核心进行经济联系的基础。

在自然经济条件下,周围地域与城市的联系是微弱,难以促进区域空间结构的形成和发展。

3.网络系统的发展。

网络是联系核心与其周围地域的纽带和桥梁,没有现代交通运输业和通讯信息事业,难以使区域核心与其周围地域发生密切联系。

4.外界的影响与作用。

一个地域的空间结构是经济地域系统空间结构大系统的子系统,离不开周围其它经济地域空间结构与部门结构对它的影响。

一个经济地域的产业结构与空间结构之间是有联系的,但这种关系就其发生过程来讲是以产业结构为起点,并且是不可逆的。

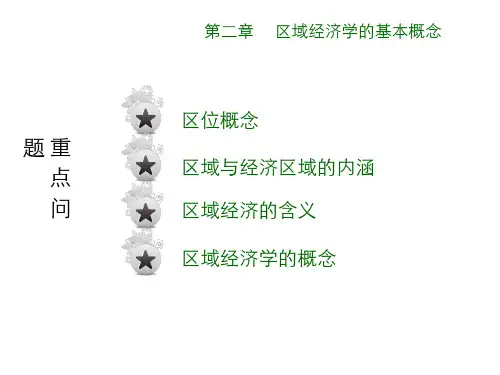

第一章区域经济学研究对象与任务•区域具有以下基本属性:–(1)是地球表面的一部分;–(2)具有一定的范围和界限;–(3)具有一定的体系和结构形式。

一定的体系和结构形式是经济空间的本质属性主流经济学的研究抽象掉了地理位置、资源环境条件,即空间因素对人们的经济活动和相应的资源配置过程的影响,而传统经济地理学缺乏运用经济学的观点和方法研究分析经济资源的利用规律。

特别是在市场经济条件下,资源的配置如何受到空间因素的影响一、区域经济学研究对象第一种观点:从人类经济活动的地理分布和空间组织来定义区域经济学。

基本出发点是强调经济学家长期忽视的空间维。

–诺斯(H.O.Nourse)把区域经济学定义为“研究为人们所忽视的经济空间秩序,研究稀有资源的地理分布的科学”。

–H.W.里查森:区域经济学是研究经济学家一直不愿承认的经济的空间组织规律。

–胡佛:区域或“空间”经济学可以归纳为这样一个问题:“何事”在“何地”,“为何”以及“应该如何”。

第二种观点:基本上是区域经济学研究内容的罗列•周起业等《区域经济学》(1989)认为,“区域经济学也叫区域科学”,研究如何建立国家经济区域系统,并按照地域分工与合作的原则来组织系统内各区域中第一、第二、第三产业的发展与布局,使之形成一个既能顺乎世界经济发展潮流又能最大限度发挥地区优势的产业结构;形成一个大、中、小企业相结合,集聚与分散相结合,以多层次城市为结点,由运输网、信息网、服务点分布网络系统将全区域连成一体的经济有机体的科学”。

–强调通过区际分工和联系,构建区域系统,类似经济区划•艾萨德《区位分析方法》(1960),认为区域经济学研究“确定可在某一区域有效地从事生产并获取利润的单个或集团产业;改善区域内居民的福利,如提高区域内人均收入水平,改善收入分配,有效地衡量收入等;区域内产业的分散,获得区域内资源的最有效利用”。

–强调区内经济活动的一般均衡第三者观点:把区域经济学的研究对象界定为区际间相互关系的研究杜贝(V.Dubey)认为:“区域经济学是以经济的观点,研究在资源不均匀分配且不能完全自由流动的世界中,各个地区的差异以及各地区间的关系的科学。