常用阿片类药物-0411

- 格式:ppt

- 大小:4.96 MB

- 文档页数:94

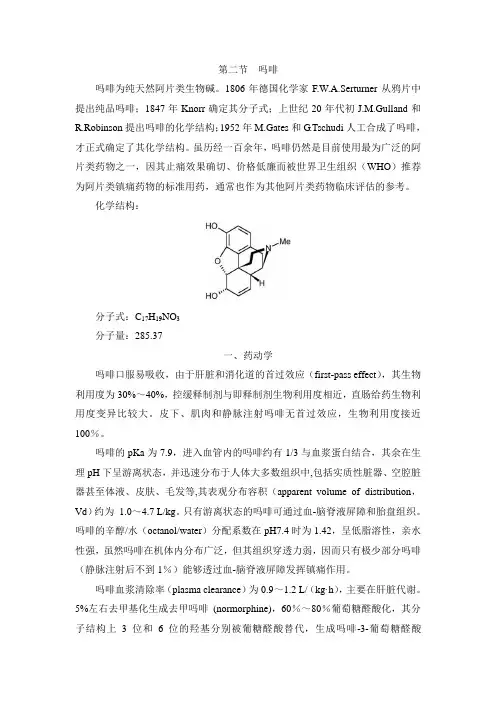

第二节吗啡吗啡为纯天然阿片类生物碱。

1806年德国化学家F.W.A.Serturner从鸦片中提出纯品吗啡;1847年Knorr确定其分子式;上世纪20年代初J.M.Gulland和R.Robinson提出吗啡的化学结构;1952年M.Gates和G.Tschudi人工合成了吗啡,才正式确定了其化学结构。

虽历经一百余年,吗啡仍然是目前使用最为广泛的阿片类药物之一,因其止痛效果确切、价格低廉而被世界卫生组织(WHO)推荐为阿片类镇痛药物的标准用药,通常也作为其他阿片类药物临床评估的参考。

化学结构:分子式:C17H19NO3分子量:285.37一、药动学吗啡口服易吸收,由于肝脏和消化道的首过效应(first-pass effect),其生物利用度为30%~40%,控缓释制剂与即释制剂生物利用度相近,直肠给药生物利用度变异比较大。

皮下、肌肉和静脉注射吗啡无首过效应,生物利用度接近100%。

吗啡的pKa为7.9,进入血管内的吗啡约有1/3与血浆蛋白结合,其余在生理pH下呈游离状态,并迅速分布于人体大多数组织中,包括实质性脏器、空腔脏器甚至体液、皮肤、毛发等,其表观分布容积(apparent volume of distribution,Vd)约为1.0~4.7 L/kg。

只有游离状态的吗啡可通过血-脑脊液屏障和胎盘组织。

吗啡的辛醇/水(octanol/water)分配系数在pH7.4时为1.42,呈低脂溶性,亲水性强,虽然吗啡在机体内分布广泛,但其组织穿透力弱,因而只有极少部分吗啡(静脉注射后不到1%)能够透过血-脑脊液屏障发挥镇痛作用。

吗啡血浆清除率(plasma clearance)为0.9~1.2 L/(kg·h),主要在肝脏代谢。

5%左右去甲基化生成去甲吗啡(normorphine),60%~80%葡萄糖醛酸化,其分子结构上3位和6位的羟基分别被葡糖醛酸替代,生成吗啡-3-葡萄糖醛酸(morphine-3-glucuronide,M3G)和吗啡-6-葡萄糖醛酸(morphine-6-glucuronide,M6G)。

什么是阿片类药物阿片类药物相信很多人都知道,也很多人服用过,但是问到你什么是阿片类药物很多人都答不上来,那么什么是阿片类药物你知道吗?下面是店铺为你整理的什么是阿片类药物的相关内容,希望对你有用! 阿片类药物的定义阿片类物质是从阿片(罂粟)中提取的生物碱及体内外的衍生物,与中枢特异性受体相互作用,能缓解疼痛,产生幸福感。

大剂量可导致木僵、昏迷和呼吸抑制。

阿片类药物通常包括阿片、可待因、吗啡、罂粟碱等。

主要对镇痛、止咳、止泻、麻醉、解痉等有效。

如吗啡在一定情况下用于重症急性心梗、急性肺水肿常常能起到挽救病人生命的作用。

阿片的主要成分为吗啡(约10%)。

吗啡对中枢神经系统先有兴奋,后有抑制医学`教育网搜集整理,但以抑制为主。

吗啡的中毒量为0.06g,可待因中毒剂量为0.2g.长期应用吗啡能引起欣快症和成瘾性,一旦流入社会,则会成为吸毒、贩毒等危害健康,危害社会的极其严重的毒品犯罪问题。

所以我国对该类药物,在医院内做为药品有严格的管理和应用制度。

阿片类药物的疗效阿片类药物主要用于中到重度疼痛治疗,例如癌痛。

癌痛治疗的临床经验表明,对一种阿片药发生耐受时,换用另一种药物可能在较低剂量时即达到理想的止痛作用,而副作用较小。

阿片类镇痛药主要包括可待因、双氢可待因、氢吗啡酮、羟考酮、.美沙酮、吗啡、芬太尼和哌替啶(度冷丁)等。

反复使用阿片类物质将引起机体耐受成瘾,阿片类物质的成瘾的症状包括渴求、焦虑、心境恶劣、打哈欠、出汗、起鸡皮疙瘩、流泪、流涕、恶心或呕吐、腹泻、痛性痉挛、肌肉疼痛、发热和失眠等。

使用吗啡类物质(如静脉使用)有许多躯体后果,包括乙型肝炎、丙型肝炎、HIV感染、败血症、心内膜炎、肺炎和肺脓肿、血栓性静脉炎及横纹肌溶解,同时心理和社会损害也很明显。

阿片类药物的不良反应恶心和呕吐阿片类止痛药直接兴奋位于延髓的呕吐化学感受器而引起恶心和呕吐,这种作用可因前庭的兴奋而增强。

由于阿片类止痛药可以提高前庭的敏感性,所以临床有效的μ受体激动剂都会引起一定程度的恶心和呕吐。

什么是阿片类药物

阿片类药物主要是罂粟中提取的生物碱及体内外的衍生物,可与中枢特异性受体相互作用,从而缓解疼痛。

包括阿片受体激动药、阿片受体部分激动药及阿片受体阻断药。

1、阿片受体激动药

临床常用的药物有吗啡、可待因、哌替啶、芬太尼等。

其中,吗啡对中枢神经系统具有镇痛、镇静、抑制呼吸、镇咳等作用,还对免疫系统也有一定抑制作用。

而在临床主要可用于镇痛、止泻及心源性哮喘。

而可待因在阿片中含量较低,镇痛作用是吗啡的1/12~1/10,一般可用于中等程度疼痛,但无明显镇静作用。

2、阿片受体部分激动药

一般包括喷他佐辛、布托啡诺、丁丙诺啡等,也都具有镇痛、呼吸抑制等作用,但相较于吗啡,成瘾性及依赖性相对较小。

3、阿片受体阻断药

主要包括纳洛酮、纳曲酮,其作用相似,但本身无明显药理活性。

而纳曲酮拮抗吗啡的强度是纳洛酮的2倍,主要可用于治疗对阿片类药物及海洛因等毒品产生依赖性的患者,也可用于治疗酒精依赖。

建议患者严格在医生指导下使用阿片类药物,避免擅自用药或擅自更改药物剂量。

阿片类镇痛药及其拮抗剂阿片类镇痛药是一种常见的药物类别,用来缓解疼痛。

阿片类药物以其镇痛、催眠和欣快作用而被广泛应用。

但是,它们也会导致一些严重的副作用和成瘾性问题。

因此,阿片类药物的滥用和成瘾现象也越来越普遍。

本文将介绍阿片类镇痛药的成分、作用、副作用,以及其拮抗剂的作用和应用。

阿片类镇痛药的成分和作用阿片类镇痛药包括吗啡、芬太尼、可待因等药物。

它们与人体内的内源性阿片肽受体结合,同时增强胃肠道运动和缓解呼吸和心跳等症状。

这些药物可以通过方式如口服、皮下注射、静脉注射等途径进入人体。

阿片类药物通常用于缓解剧烈疼痛,例如在手术前和手术后、癌症和骨伤痛等。

此外,阿片类药物还可以产生欣快、瞌睡、镇静和呕吐等作用。

阿片类镇痛药的副作用尽管阿片类药物是一种常见的镇痛药,但它们也存在着许多副作用。

常见的副作用包括:可致呼吸减慢或停止;便秘,尿潴留;恶心和呕吐;产生视觉和思维障碍等。

对于一些人,特别是有药物滥用史和心理障碍的人,可能会出现成瘾现象。

因此,在使用阿片类药物时应该遵循医嘱,并注意药量和使用时间,以免患上不必要的副作用和成瘾问题。

阿片类药物的拮抗剂阿片类药物的拮抗剂一般是通过与阿片受体结合并取代或阻断阿片类药物的作用来实现的。

拮抗剂可以避免某些副作用,尤其是呼吸抑制。

阿片类药物的拮抗剂包括纳洛酮、納爾芬等。

这些拮抗剂可以修复阿片类药物的作用,实现便携的救治和毒品戒断治疗等。

阿片类药物的滥用阿片类药物的滥用和成瘾现象在全球范围内越来越受到关注。

在美国,阿片类药物已经成为致死药物之一。

阿片类药物被滥用的原因有很多,其中包括为了体验欣快作用,为了缓解疼痛,以及出于其他各种各样的原因。

因此,当使用阿片类药物时应该注意药物的成瘾性和副作用,特别是对于那些有药物滥用史和心理障碍的人。

阿片类药物是一种常见的药物类别,用于缓解剧烈疼痛。

虽然它们可以缓解疼痛,但也存在很多严重的副作用和成瘾问题。

因此,我们应该遵循医嘱,谨慎使用药物,以避免药物滥用和成瘾问题。

阿片类药物可以抑制痛觉在中枢神经系统内的传导,达到镇痛作用。

阿片类药物可分为弱阿片类药物和强阿片类药物。

1、吗啡:吗啡是最常用的强阿片类药物,也是晚期癌痛最常选用的镇痛药物,其代谢产物吗啡-6-葡糖甘酸(M6G)也是产生镇痛效应的活性代谢产物。

口服易吸收,肝脏首过效应较强,因此,口服生物利用度约25%。

吗啡血浆半衰期3小时,健康人M6G的血浆半衰期超过3小时,但在肾功能不全的病人将明显延长。

速释硫酸吗啡、盐酸吗啡镇痛时间为4-6小时。

口服吗啡控释片的作用时间可达12小时。

2、芬太尼:芬太尼是术中常用的镇痛药物,经皮芬太尼贴剂(TTS-Fentanyl)是晚期癌痛治疗的重要药物。

与吗啡相同,芬太尼也属强阿片类药物、α受体激动剂,其镇痛强度是吗啡的70-100倍。

因其分子量小,脂溶性高,对皮肤刺激小,适用于制成缓释透皮贴剂,因此适用于不能口服的患者。

经皮芬太尼贴剂皮肤吸收利用率为92-94%,初次用药,6-12小时达到血浆峰浓度,12-24小时达到血浆稳态浓度。

每隔72小时更换一次贴剂,可维持稳定的血药浓度。

芬太尼的释放量与贴剂的药物含量和贴剂的表面积成正比。

不良反应与吗啡相类似,如恶心呕吐、便秘等,但比吗啡发生率低。

3、哌替啶:因其在体内代谢、去甲基后可产生去甲哌替啶,此代谢物的半衰期是哌替啶本身的2-3倍,长期使用可导致在体内的蓄积,引起中枢神经系统的一系列不良反应,如震颤、肌震挛甚至癫痫发作,而且纳洛酮不能拮抗去甲哌替啶引起的不良反应、甚至有加重的趋势,因此哌替啶不适用于慢性疼痛和癌痛的治疗。

阿片类镇痛药 Revised final draft November 26, 2020第二节阿片类镇痛药一、作用机制阿片类镇痛药又称麻醉性镇痛药(narcoticanalgesics),是一类能消除或减轻疼痛并改变对疼痛情绪反应的药物。

除少数作用弱的药物以外,此类药物若使用不当多具有成瘾性,但用于医疗目的并不会带来太大问题。

研究显示慢性疼痛患者长期采用阿片类药物治疗时,成瘾的发生率极低。

表附录1-2阿片受体激动后的作用阿片类药物的镇痛作用机制是多平面的:外周神经有阿片受体;阿片药物可与位于脊髓背角胶状质(第二层)感觉神经元上的阿片受体结合,抑制P物质的释放,从而阻止疼痛传入脑内;阿片物质也可作用于大脑和脑干的疼痛中枢,发挥下行疼痛抑制作用。

二、阿片类药物的分类阿片类药物有多种分类方法:1.按化学结构:分为吗啡类和异喹啉类,前者即天然的阿片生物碱(如吗啡、可待因),后者主要是罂粟碱,有平滑肌松弛作用。

表附录1-3强阿片类药物简表表附录1-4弱阿片类药物简表2.按来源该类药物可分为天然阿片类、半合成衍生物(如双氢可待因,二乙酰吗啡)和合成的阿片类镇痛药。

合成药物又分为四类:①苯丙吗啡烷类(phenylpiperidinederivatives),如哌替啶、芬太尼等;②吗啡喃类(morphinenans),如左吗喃;③苯异吗啡烷类(bengmorphans),如喷他佐辛;④二苯甲烷类(diphenylmethanes),如美散酮。

3.按受体类型可分为μ、κ、δ受体,该三种受体的分子结构已被确定,并被成功克隆。

从功能上还可能存在ε和δ受体,并可能进一步分为μ1、μ2、κ1、κ2、κ3和δ1、δ2等亚型。

表3-2为受体激动后的药理作用。

4.按药理作用分,阿片类镇痛药又可分为激动药(吗啡、芬太尼、哌替啶等),激动一拮抗药(喷他佐辛、纳布啡等),部分激动药(丁丙诺啡)和拮抗药(纳洛酮等)。

激动—拮抗药又称部分激动药,主要激动κ受体,对δ受体也有一定激动作用,而对μ受体则有不同程度的拮抗作用。

阿片类药物有哪些大家可能都知道什么是阿片类药物,但是一定不怎么了解阿片类药物有哪些吧。

下面是店铺为你整理的阿片类药物有哪些的相关内容,希望对你有用!阿片类药物有哪些阿片类药物主要包括阿片、吗啡、可待因、复方樟脑酊等,主要作用是抑制中枢神经系统。

这类药在镇痛的同时还可引起欣快感觉,诱使用药者有重复用药的要求,因而易致成瘾。

人工合成阿片受体激动药:哌替啶(杜冷丁),芬太尼,美沙酮,曲马多,喷他佐辛.阿片类药物中毒药物确认的方法(1)有过量使用或误用吗啡类药物史。

(2)轻度阿片类中毒主要表现为:头痛,头晕,恶心,呕吐,兴奋或抑制,出现幻想,失去时间和空间感觉。

重度中毒时,昏迷、针尖样瞳孔和呼吸的极度抑制为吗啡中毒的三联症状。

(3)血、尿和胃内容物检测有阿片类药物存在。

阿片类药物中毒的表现(1)重度中毒:昏迷、针尖样瞳孔和呼吸的极度抑制。

(2)轻度:头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋或抑郁、口渴、呼气中有阿片味,肌张力先增强而后弛缓、出汗、皮肤发痒、幻想、失去时间和空间感,或有便秘、尿潴留及血糖增高等。

(3)在因窒息而发生虚脱之前,其脊髓反射可以增强,常出现肌肉抽搐、惊厥、牙关紧闭和角弓反张等。

(4)摄入剂量过大时,患者先出现呼吸浅慢、肺水肿、发绀、瞳孔极度缩小,迅速进入昏迷状态;继之发生脉速弱而不规则、皮肤苍白、湿冷等休克现象及瞳孔扩大等,偶有发生蛛网膜下腔出血及过高热等。

(5)应争取时间迅速治疗:急性吗啡中毒后,在6~12h内多死于呼吸麻痹;超过12h后,往往呼吸道感染而死于肺炎;超过48h者预后较好。

(6)慢性中毒(即阿片瘾或吗啡瘾),有食欲缺乏、便秘、消瘦、贫血、阳痿等,如停用8h以上,即有戒断现象。

阿片类药物中毒的救治措施发现中毒后首先明确进入途径,以便尽快排出毒物。

(1)如系口服中毒,以1:2000高锰酸钾溶液洗胃,以硫酸镁溶液或硫酸钠溶液导泻,中毒较久的口服中毒患者,因为幽门痉挛可能有少量药物长时间滞留在胃内,仍应洗胃,禁用阿朴吗啡催吐。

警戒

服用异维

要密切监测患者的抑郁指征。

——1985年到2017年9月7日,英国收到了14例与异维A酸(用于治疗严重痤疮)相关的性功能障碍病例报告(黄卡报告),同时还收到了49例勃起功能障碍和射精障碍病例报告以及23例性欲降低和减退报告。

在过去的几年,英国估计每年有3万患者使用异维A酸治疗。

该项不良反应虽属罕见,但医务人员应有所了解。

此外,应关注与异维A酸相关的罕见抑郁、抑郁加重、焦虑、攻击性倾向、情绪变化以及相关的精神病症状报告,有抑郁病史的患者服用此药应特别注意,要密切监测患者的所有抑郁指征,如有必要应及时采取合适的治疗。

中止异维A酸的治。

阿片类镇痛药物作者:赵成龙来源:《黄河黄土黄种人》2016年第06期阿片类药物是目前疼痛治疗的主力军。

“阿片”一词广义是指从罂粟的汁液中提取出的药物,包括天然产物吗啡、可待因,二甲基吗啡以及从中提取的许多半合成物质。

生物碱可止痛,鸦片中含有20多种生物碱,其中吗啡的含量最多(9%~17%),因此,吗啡是目前应用最广泛的阿片类镇痛药物。

鸦片战争给我国人民带来了灾难和痛苦,并留下了深深的烙印,这是很多国人恐惧阿片类药物的历史原因,也导致了人们对阿片类药物镇痛治疗的错误认识。

错误认识一:用阿片类药物会成瘾用阿片类药物镇痛,成瘾性的发生率与药物的给药方式有关。

静脉注射大量止痛药物,会使血液中药物浓度突然增高,脑内药物浓度也明显增高,超过所需要的止痛药浓度,易成瘾。

在慢性疼痛中,采用阿片类药物的控缓释制剂,药物在胃肠道内缓慢释放,使血液中药物浓度在一定程度上保持恒定,成瘾现象极其罕见。

在临床上常用的阿片类药物包括吗啡控释片、羟考酮控释片、芬太尼透皮贴剂、盐酸吗啡注射液、盐酸吗啡片等。

长期的临床实践证明,以止痛治疗为目的,阿片类药物在常规剂量、规范化使用情况下,疼痛患者出现成瘾的现象极为罕见。

国外大型临床实验证实成瘾的患者只占0.029%,也就是说成瘾性发生率不足万分之三。

错误认识二:用阿片类药物意味着“临终期”将至目前,由于众所周知的原因,癌症的发病率越来越高,而且至少有50%的中、晚期癌症患者伴有不同程度的疼痛。

随着肿瘤治疗技术的进步,有一部分患者可取得较好的治疗效果,而经过有效的抗肿瘤治疗后,阿片类药物是可以减量甚至停用的。

而有些患者认为自己得了癌症,肯定活不成了,“临终期”将至,于是任由疼痛持续存在,坚持不服阿片类药物。

久而久之,导致患者生存欲望降低、治疗依从性差、机体免疫力下降等恶性循环,这样就缩短了生存期。

错误认识三:疼时再服阿片类药物部分患者担心服用阿片类药物会成瘾或出现其他身体不适,内心深处抵触服药。