波德莱尔散文诗、诗歌美学特征【文献综述】

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:5

波德莱尔散文诗、诗歌美学特征【文献综述】毕业论文文献综述题目:波德莱尔散文诗、诗歌美学特征专业:汉语言文学一、前言部分(说明写作的目的,介绍有关概念,扼要说明有关主题争论焦点)夏尔·皮埃尔·波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire,1821年4月9日-1867年8月31日),是法国十九世纪最著名的现代派诗人,象征派诗歌先驱。

波德莱尔不但是法国象征派诗歌的先驱,而且是现代主义的创始人之一。

现代主义认为,美学上的善恶美丑,与一般世俗的美丑善恶概念不同。

现代主义所谓美与善,是指诗人用最适合于表现他内心隐秘和真实的感情的艺术手法,独特地完美地显示自己的精神境界。

波德莱尔的《恶之花》出色地完成了这样的美学使命。

历来对于波德莱尔有各种不同的评论。

保守的评论家认为波德莱尔是颓废诗人,而他的代表作《恶之花》是毒草。

但他们不能不承认《恶之花》的艺术特色,福楼拜在给他的信中说:“您找到了使浪漫年轻的方法。

你迥异于任何人(这是所有优点中的第一位)。

风格独特取决于创作。

你的句子塞满了思想,以致都要爆开来。

”①兰波进一步指出:“波德莱尔是第一个通灵人②,诗王。

”③奠定波德莱尔在法国文学史上的重要地位的作品,是诗集《恶之花》。

这部诗集1857年初版问世时,只收100首诗。

1861年再版时,增为129首。

以后多次重版,陆续有所增益。

其中诗集一度被认为是淫秽的读物,被当时政府禁了其中的6首诗,并进行罚款。

此事对波德莱尔冲击颇大。

从题材上看,《恶之花》歌唱醇酒、美人,强调官能陶醉,似乎诗人愤世嫉俗,对现实生活采取厌倦和逃避的态度。

实质上作者对现实生活不满,对客观世界采取了绝望的反抗态度。

他揭露生活的阴暗面,歌唱丑恶事物,甚至不厌其烦地描写一具《腐尸》蛆虫成堆,恶臭触鼻,来表现其独特的爱情观。

所以他的诗是对资产阶级传统美学观点的冲击,而并非他人所谓“毒草”。

说他的诗歌是毒草的人,我认为他们并没有用心去感受波德莱尔诗歌中的各种美,而只是停留于诗歌的表面文字。

波德莱尔的象征主义诗歌与19世纪欧洲文学风潮简介波德莱尔(Charles Baudelaire)是法国19世纪著名的诗人和作家,也是象征主义文学运动的重要代表之一。

本文将探讨波德莱尔的象征主义诗歌对于当时欧洲文学风潮的影响和贡献。

象征主义诗歌的起源和特点象征主义诗歌起源于19世纪末的法国,它试图逃离现实生活,通过富有意象和隐喻的语言表达内心情感和精神境界。

与浪漫主义相比,象征主义更加注重超越现实、追求灵魂深处。

波德莱尔在《彼此之间》等作品中运用了大量暧昧、模糊而富有启示性的意象,如黑暗、荒废、堕落等,以及个体的孤独、绝望与愤怒等情感。

这些特点使得他成为象征主义运动的杰出代表,并对后来的文学创作产生深远影响。

波德莱尔的诗歌对欧洲文学的影响1.影响法国象征主义运动:波德莱尔被誉为法国象征主义诗歌的奠基人。

他的作品以其独特的风格和主题在文学圈引起了轰动,激发了许多年轻诗人的创作灵感。

他对当时法国文坛的影响是巨大而持久的。

2.拓展象征主义的国际影响:波德莱尔不仅在法国有着极高声望,也深受其他欧洲国家诗人和作家的喜爱。

他翻译了爱伦·坡(Edgar Allan Poe)等美国作品,并将其象征主义意味引入自己的创作中。

这种跨越国界的影响使得波德莱尔成为19世纪欧洲文学风潮中不可忽视的一部分。

3.开创现代诗歌形式:波德莱尔摒弃传统格律,追求自由而富于节奏感的写作方式,开辟了现代诗歌形式的潮流。

他通过诗歌表达了对社会现实和个人内心的复杂追问,为后来现代主义文学的发展奠定了基础。

结论波德莱尔作为象征主义诗歌的代表人物,通过其富有意象和隐喻的作品对19世纪欧洲文学风潮产生了深远影响。

他开创了现代诗歌形式,同时也带动并影响了法国和整个欧洲的象征主义运动。

波德莱尔的诗歌成为一种独特的艺术形式,不仅表达了作者内心情感与精神追求,也启发着后来诸多文学家和诗人的创作灵感。

波德莱尔诗歌原文引言概述:波德莱尔是法国象征主义诗人的代表之一,他的诗歌作品以其独特的风格和深刻的内涵而闻名于世。

本文将从五个大点出发,详细阐述波德莱尔诗歌原文的特点和魅力。

正文内容:1. 波德莱尔诗歌的形式特点1.1 押韵和韵律:波德莱尔的诗歌作品通常采用押韵的形式,通过音韵的呼应增强了诗歌的韵律感。

1.2 自由的结构:波德莱尔在诗歌的结构上非常自由,不拘泥于传统的诗歌形式,常常运用断句和换行等手法来表达他的思想和情感。

2. 波德莱尔诗歌的主题内容2.1 爱与死亡:波德莱尔的诗歌中经常涉及到爱与死亡这两个永恒的主题,他以独特的方式表达了对爱情的渴望和对死亡的思考。

2.2 自然与宇宙:波德莱尔的诗歌中常常描绘自然和宇宙的景象,通过对自然的观察和对宇宙的想象,表达了他对人类命运和宇宙奥秘的思考。

3. 波德莱尔诗歌的语言风格3.1 意象丰富:波德莱尔的诗歌中充满了丰富的意象,他通过独特的比喻和隐喻来传达他的情感和思想。

3.2 神秘主义色彩:波德莱尔的诗歌中常常带有神秘主义的色彩,他通过象征和隐喻的运用,表达了对超越现实的追求和对未知世界的探索。

4. 波德莱尔诗歌的情感表达4.1 孤独与孤寂:波德莱尔的诗歌中常常流露出对孤独和孤寂的情感,他通过诗歌来寻找内心的安慰和寄托。

4.2 痛苦与煎熬:波德莱尔的诗歌中常常充满了痛苦和煎熬的情感,他通过对痛苦的表达来探索人生的意义和价值。

5. 波德莱尔诗歌的影响与意义5.1 波德莱尔对象征主义的贡献:波德莱尔是象征主义诗歌的重要代表,他的诗歌作品对后来的诗人产生了深远的影响。

5.2 波德莱尔的文学地位:波德莱尔被誉为法国现代诗歌的奠基人之一,他的诗歌作品被广泛研究和赏析,对现代文学产生了重要的影响。

总结:通过对波德莱尔诗歌原文的分析,我们可以看到他的诗歌形式独特,主题内容丰富多样,语言风格独特神秘,情感表达深刻真挚,对象征主义的发展和现代文学的影响力不可忽视。

波德莱尔诗歌原文以其独特的艺术魅力,成为了文学史上的经典之作。

第十五课 在古典与现代之间——波德莱尔诗歌赏析(一)思想热身夏尔•波德莱尔(Charles Baudelaire ,1821—1867),法国诗人、散文家、美学评论家。

他的诗集《恶之花》标志着西方文学的思想感情与写作方式发生了重大变革;而《巴黎的忧郁》则将散文诗这一形式推向成熟。

因其思想的复杂与丰富,他成为后世不同流派竞相争夺的精神领袖。

请查询浪漫主义、象征主义这些诗歌流派的特点以及波德莱尔与这些流派的关系。

1.怎么看待波德莱尔中学时因为拒绝交出同学递来的小纸条而被学校开除的事件?2.“恶之花”这个书名,你觉得矛盾吗?恶之上能否开出花朵?3.波德莱尔说:“诗除了自身之外别无目的;诗不可能有其他目的,纯粹为了写诗的快乐而写下的诗,才是最伟大、最高贵、真正符合崇高的诗名的。

”芥川龙之介说:“人生不如一行波德莱尔。

”木心则表示:“有时人生不如一行波德莱尔,有时波德莱尔不如一碗馄饨”。

如何看待这三句话?4.如果听觉、嗅觉、触觉相互交融,会产生什么样的神秘体验(参见本课《应和》与《黄昏的和歌》)?最亲密的情侣因为价值观的不同而产生隔阂是什么样的体验(参见本课《穷人的眼睛》)?又如何描述这种体验?(二)经典细读陌生人(选自《巴黎的忧郁》)——喂!你这位猜不透的人,你说说你最爱谁呢?父亲还是母亲?姐妹还是兄弟? ——哦……我没有父亲也没有母亲,没有姐妹也没有兄弟。

——那朋友呢?——这……您说出了一个我至今还一无所知的词儿。

——祖国呢?——我甚至不知道她坐落在什么方位。

——美呢?——这我会倾心地爱,美是女神和不朽的……——金子呢?——我恨它,就象您恨上帝一样。

——哎呀!你究竟爱什么呀?你这个不同寻常的陌生人!——我爱云……过往的浮云……那边……那边……美妙的云! (亚丁译)※ ※ ※不可救药(选自《恶之花》)Ⅰ 从碧空掉进任何天眼 都难透视的那铅色冥河 泥水之中的一个观念、 一个形态、一个存在; 受到对畸形之爱的诱惑, 从事冒冒失失的行旅 在恶梦的惊涛骇浪里 像泅水者一样挣扎、逆着像一群狂人似的 不断歌唱、在黑暗中不断回旋的巨大的漩涡、 凄惨苦战的一个天使;想逃出爬虫群栖之处、寻求光明、寻求钥匙、在徒劳的摸索之中、中魔术的一个不幸者;在张开放磷光的大眼、使黑夜更黑、使其他一切都看不清的、那些粘滑的妖魔鬼怪的监视之下,在地底湿气冲鼻难闻的深渊之旁,没有灯光、走下一座没有扶手的、永劫阶梯的一个亡魂;陷进北极的坚冰之中,像掉进水晶网里,正寻思从何处苦命海峡落进这座狱中的一只航航船;——这都是不可补救的命运的明显的象征,完美的画面,令人想到恶魔的工作常常做得非常出色!Ⅱ变成自己的镜子的心这就是明与暗的相对!摇曳着苍白的星光的、又亮又黑的真想之井,含讥带讽的地狱灯塔,恶魔的恩宠的火炬,唯一的安慰与荣光,——这就是“恶”中的意识!(钱春绮译)※※※应和自然是一座神殿,那里有活的柱子不时发出一些含糊不清的语音;行人经过该处,穿过象征的森林,森林露出亲切的眼光对人注视。

波德莱尔的独特美意识作者:苏红来源:《青年文学家》2013年第19期摘要:伟大诗人波德莱尔对法国乃至整个世界诗坛的影响是巨大的。

他的诗歌内容以及艺术手法都具有魅力非凡的独特性,通过描写丑恶的事物表现出独特美。

本文试从波德莱尔的独特美的界定、独特美存在的合理性以及独特美存在的意义几方面论述波德莱尔诗歌的独特美。

关键词:波德莱尔;独特美;合理性作者简介:苏红,生于1988年8月24日,性别:女,汉族,籍贯:吉林四平,河北大学文学院在读硕士研究生,研究方向:文艺学。

[中图分类号]:B83 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-213(2013)-19--01前言:波德莱尔(1821-1867),法国著名诗人,象征主义文学的鼻祖,现代派诗歌的先驱。

他处在一个过渡的时代,当时浪漫主义思想开始走下坡路,古典主义思想出现转机,唯美主义思想日益发展,波德莱尔具有反传统思想,对丑陋的现实社会进行了猛烈地抨击和揭露,同时也表达了他对美好生活的向往。

他的诗歌内容和艺术手法都具有魅力非凡的独特性和创新性。

波德莱尔对法国乃至整个世界诗坛的影响是巨大的。

一、波德莱尔独特美的界定美的问题,波德莱尔在很多地方都曾涉及,究竟什么是美,在他看来,“诗的最伟大、最高贵的目的”是“美的观念的发展”,他认为诗人最神圣的责任是追求美。

他说:“诗的本质不过是,也仅仅是人类对一种最高的美的向往”。

对美他有自己独特的见解,在《恶之花》这部表现西方精神病态和社会病态的象征主义诗歌巨作中有所体现。

对于什么是美,他说:“我发现了美的定义,我的美的定义。

那是某种热烈的、忧郁的东西,其中有些茫然、可供猜测的东西……神秘、悔恨也是美的特点。

”“不规则,就是说出于意料、令人惊讶、令人奇怪,是美的特点和基本成分”。

他罗列了十几种生成美的精神,例如冷漠、厌倦无聊、凶恶、无动于衷等,其中大多数都与无聊、抑郁相关。

这些在多数人看来是悲观的、忧郁的,但他眼中这些被认为“愉快是美的最庸俗的饰物,而忧郁才可以说是它的最光辉的伴侣,以至我几乎设想不出一种美是不包含不幸的”。

波德莱尔的诗歌

波德莱尔是法国十九世纪现代派诗人,象征派诗歌先驱。

以下是他的部分诗歌:1.《黄昏的和谐》

傍晚时分,夕阳余晖洒在静静的街道上,

我独自漫步,思绪万千。

万物在黄昏中沉醉,世界变得如此宁静,

我的心也随着这宁静的时刻而平静。

2. 《月亮的哀愁》

月亮挂在天空,银色的光芒洒满大地,

我的心却充满了哀愁。

那美丽的月光,那无尽的夜晚,

都让我感到孤独和无助。

3. 《忧郁之一》

在无尽的忧郁中,我独自徘徊,

感受着世界的冷漠和无情。

周围的一切都显得如此陌生,

只有我的内心深处还保留着一份温情。

4. 《天鹅》

一群美丽的水鸟在空中飞翔,

它们的姿态优雅而自由。

我想起了那些美好的时光,

那时我也曾像它们一样自由自在。

5. 《酒神祭》

在酒神的狂欢中,我感受到了生命的激情,

那无尽的欢愉让我忘却了世界的痛苦。

然而在清晨的阳光下,我恢复了清醒,

那些快乐变得遥远而不可及。

90年代的汉语诗歌,是一个多种方向并进、多元美学探求并存的集合,叙事性作为其中最重要的一种诗歌现象,已经得到诗人和评论家的普遍承认。

对诗歌叙事的实践,使一个时代的物质生活和精神状况在90年代诗歌中得到了精密的组织和切实的表达,而叙事本身也获得了自身的个性,形成了有别于抒情方式的审美特征。

概括起来,90的诗歌叙事性特征主要表现为题材的及物性、语言的陈述性、文本的包容性和诗意的日常性。

(一)题材的及物性相对于80年代诗歌写作“非历史性”的“不及物”倾向,90年代的诗歌开始强调依据土经验和中国语境中的话语资源,由文学与现实、历史的尖锐对立走向了文学与现实、历史的互文关系,增强了诗歌的及物性。

表现在具体的写作实践中,诗人们不再固执地抓住风花雪月水火土等基本物质,欧阳江河、肖开愚等一些优秀诗人在诗中自觉接纳和消化标志这个时代特殊性的具体事物,写作了一些不愧于生活和时代的诗,“坐下来打听信息,会使两只耳朵/下垂到膝盖,成为咖啡馆两侧的/钟表店和杂货铺。

校准了时间,/然后掏钱到杂货铺买一包廉价香烟。

”(欧阳江河《咖啡馆》)。

如美国诗人路易斯·辛普森所描述的,现代诗歌“应该有一个能够消化橡皮、煤、铀、月亮的胃”,诗歌所要“及”的这个“物”,范围非常广阔:“个人的不安全感,家庭的日常冲突,城市里一闪而过的噪音,肮脏的暗中交易,我们这个急躁的时代一切清晰、朦胧的事物无不得到了正面的表现”⑦。

(二)语言的陈述性张曙光在《1965年》中这样开头:“那一年冬天,刚刚下过第一场雪/也是我记忆中的第一场雪/傍晚来得很早。

在去电影院的路上/天已经完全黑了/我们绕过一个个雪堆,看着/行人朦胧的影子闪过。

”⑧。

在这里,平实的叙述代替了意象的新奇,对于生活经验的追忆代替了青春的激情。

肖开愚在《国庆节》、《动物园》、《来自海南岛的诅咒》等作品中用散文式的笔法叙述着生活,让我们感到生活本身重大的诗意;西渡的《一个钟表匠的记忆》,“语感显得非常老练,节奏缜密,而舒缓有致,陈述的语气在这里像沉潜的呼吸一样扑面而至”⑨。

波德莱尔诗歌赏析从诗歌的开篇“自然是座庙宇,那里活的柱子,有时说出了模模糊糊的话音;人从那里过,穿越象征的森林,森林用熟识的目光将他注视。

”就特别震撼。

他把自然比作庙宇,这可不是我们平常看到的那种规规矩矩的比喻。

这庙宇里的柱子是“活的”,还能说出模模糊糊的话音,就好像自然是一个巨大的、有生命的、神秘的存在。

我们人类在自然这个“象征的森林”里走过,就像在一个充满神秘符号的世界里穿梭,而这个森林还会用“熟识的目光”注视我们,这就好像自然是一个智慧的长者,对人类的一切都了如指掌。

然后,“如同悠长的回声遥遥地汇合,在一个混沌深邃的统一体中,广大浩漫好像黑夜连着光明——芳香、颜色和声音在互相应和。

”这几句写得超级妙。

他说回声遥遥地汇合在一个统一体中,就像把不同的东西融合到一起,而且用黑夜连着光明来形容这种广大浩漫的感觉,特别形象。

更绝的是说芳香、颜色和声音在互相应和,这就打破了我们平常对事物的感知界限。

我们平时觉得香味就是闻到的,颜色是看到的,声音是听到的,但是波德莱尔告诉我们,在自然这个神秘的庙宇里,它们是相互呼应的。

比如说,当我们看到一片红色的花海,可能同时会闻到一种浓郁的香气,在心里还会有某种情绪被唤起,就好像是有一个隐藏的旋律在奏响,这旋律是由颜色、芳香共同谱写的,同时还伴随着我们内心的声音。

再看“有的芳香新鲜若儿童的肌肤,柔和如双簧管,青翠如绿草场,——别的则腐朽、浓郁,涵盖了万物,像无极无限的东西四散飞扬,如同龙涎香、麝香、安息香、乳香,那样歌唱精神与感觉的激昂。

”这里诗人把芳香的感觉描述得细致入微。

新鲜的芳香像儿童的肌肤,这是一种很细腻、很纯净的感觉,又柔和得像双簧管的声音,还像绿草场一样充满生机。

而腐朽浓郁的芳香则涵盖万物,像无极无限的东西,还把这些芳香和龙涎香之类的香料联系起来,说它们歌唱着精神与感觉的激昂。

这就好像是在说,无论是清新的还是浓郁的芳香,都有着强大的力量,它们不仅仅是一种气味,更是一种能够触动我们灵魂深处的东西,能让我们的精神和感觉兴奋起来。

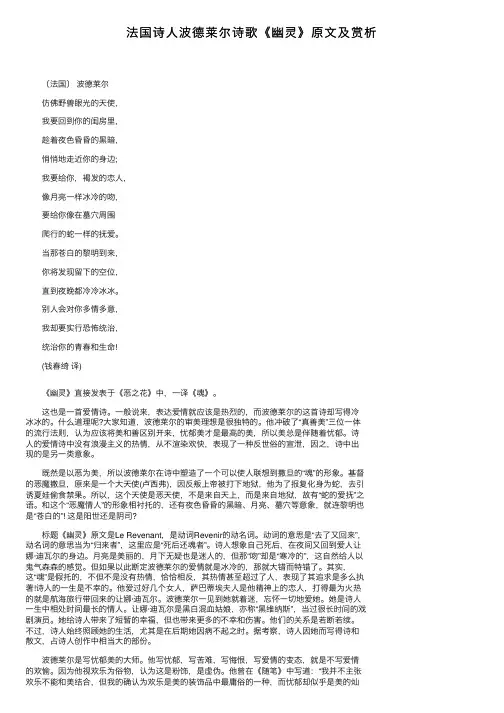

法国诗⼈波德莱尔诗歌《幽灵》原⽂及赏析 〔法国〕波德莱尔 仿佛野兽眼光的天使, 我要回到你的闺房⾥, 趁着夜⾊昏昏的⿊暗, 悄悄地⾛近你的⾝边; 我要给你,褐发的恋⼈, 像⽉亮⼀样冰冷的吻, 要给你像在墓⽳周围 爬⾏的蛇⼀样的抚爱。

当那苍⽩的黎明到来, 你将发现留下的空位, 直到夜晚都冷冷冰冰。

别⼈会对你多情多意, 我却要实⾏恐怖统治, 统治你的青春和⽣命! (钱春绮译) 《幽灵》直接发表于《恶之花》中,⼀译《魂》。

这也是⼀⾸爱情诗。

⼀般说来,表达爱情就应该是热烈的,⽽波德莱尔的这⾸诗却写得冷冰冰的。

什么道理呢?⼤家知道,波德莱尔的审美理想是很独特的。

他冲破了“真善美”三位⼀体的流⾏法则,认为应该将美和善区别开来,忧郁美才是最⾼的美,所以美总是伴随着忧郁。

诗⼈的爱情诗中没有浪漫主义的热情,从不渲染欢快,表现了⼀种反世俗的宣泄,因之,诗中出现的是另⼀类意象。

既然是以恶为美,所以波德莱尔在诗中塑造了⼀个可以使⼈联想到撒旦的“魂”的形象。

基督的恶魔撒旦,原来是⼀个⼤天使(卢西弗),因反叛上帝被打下地狱,他为了报复化⾝为蛇,去引诱夏娃偷⾷禁果。

所以,这个天使是恶天使,不是来⾃天上,⽽是来⾃地狱,故有“蛇的爱抚”之语。

和这个“恶魔情⼈”的形象相衬托的,还有夜⾊昏昏的⿊暗、⽉亮、墓⽳等意象,就连黎明也是“苍⽩的”! 这是阳世还是阴司? 标题《幽灵》原⽂是Le Revenant,是动词Revenir的动名词。

动词的意思是“去了⼜回来”,动名词的意思当为“归来者”,这⾥应是“死后还魂者”。

诗⼈想象⾃⼰死后,在夜间⼜回到爱⼈让娜·迪⽡尔的⾝边。

⽉亮是美丽的,⽉下⽆疑也是迷⼈的,但那“吻”却是“寒冷的”,这⾃然给⼈以⿁⽓森森的感觉。

但如果以此断定波德莱尔的爱情就是冰冷的,那就⼤错⽽特错了。

其实,这“魂”是假托的,不但不是没有热情,恰恰相反,其热情甚⾄超过了⼈,表现了其追求是多么执著!诗⼈的⼀⽣是不幸的。

波德莱尔散文诗集

波德莱尔(William Wordsworth)是英国文学史上最值得尊崇的,最伟大的浪漫主义诗人之一,也是十九世纪英国文学中最重要的诗人。

他被认为是英国浪漫主义诗歌的精神指导者。

他于1798年出版了他著名的诗歌集《吟游诗人》,其中他写了许多经典作品,例如“小河”,“紫檀木”,“沉思”,“远处的山脉”,“英国国歌”,“闻到微风”,“母亲”,“霍恩多尔”等。

其中一首浪漫主义诗歌“母亲”显示了波德莱尔对孩子们对母亲的感情爱护,并将这种情感涌现于诗中。

他的诗有着浓厚的宗教气息,诗中描写出母亲的答应大爱是安慰,是恩典,还有一种终极应该是救赎的力量。

诗中,他向母亲致以最热切的祝福,不断重复的“愿上帝祝福你!”表达了他溢于言表的爱意。

诗中有诗句,“在你看来,每一个处境都可能变得充满希望!”呼吁人们在抵触面前不要灰心,要保持坚定不移,在母亲的忠告中逐渐变得安详,坚强。

再如他的十九世纪英语诗《远处的山脉》,是对大自然勃勃生机的崇高赞扬,他崇尚自然,赞赏它的美好,他写道:“尊敬和欢乐油然而生!”(Respect and emotion spring/ Mingling with joy and love)。

这首诗让人们感受到大自然的里的礼赞,他的感激之情在诗里发生,他崇敬远处的山谷,期望和它形成一种精神感应。

凡此种种,诗人波德莱尔的散文诗渲染了一幅美好动人的图景,展示了一种深邃、宁静且崇高的特质。

波德莱尔用诗歌清晰

地表达了他对自然,亲情,友情,宗教的高度欣赏,他的诗歌不仅仅是文学的精品,更是教育大众的精神家园。

波德莱尔的诗歌美学观作者:宁文莉来源:《现代交际》2019年第20期摘要:法国著名诗人夏尔·波德莱尔在诗歌美学观上,受到美国作家埃德加·爱伦·坡的影响,不但继承了爱伦·坡“以忧郁为美”的美学观点,还将其进一步深化为“恶之美”。

通过介绍和对比这两位不同国家的诗人的作品及其美学观,发掘夏尔·波德莱尔作品中所体现的关于诗歌的“恶之美”。

关键词:爱伦·坡波德莱尔诗歌美学观中图分类号:I109.4 ;文献标识码:A ;文章编号:1009—5349(2019)20—0121—02夏尔·波德莱尔(Charles Baudelaire,1821—1867)是法国象征主义诗歌的鼻祖,他被法国诗人兰波誉为“第一流的幻觉者,诗人之王,真正的上帝”。

夏尔·波德莱尔的诗歌表现出区别于一般诗人作品的某种特殊的美感,这种美即使是初次接触他诗歌的人也可以强烈地感受到;熟悉波德莱尔的人,自然明白这种特殊的美感,即是“恶之美”。

埃德加·爱伦·坡(Edgar Allan Poe,1809—1849)是美国作家,他独树一帜的文学理论,与众不同的文学体裁和独特的写作技巧,“为艺术而艺术”的诗歌原则,以及他与众不同的美学观点,都使他成为影响欧洲及其他国家与地区的第一位美国作家,波德萊尔就是其众多推崇者中的一位。

波德莱尔自从读了爱伦·坡的小说《黑猫》后,就被这位美国作家所吸引。

他还写了关于爱伦·坡的评论,不止如此,他在写作时还大段引用爱伦·坡的原话。

如果不是有了波德莱尔,爱伦·坡在文学史上的地位也不会如此显赫。

但也正是因为翻译了很多爱伦·坡的作品,波德莱尔才得以了解后者的美学思想,了解其“美是诗歌的唯一追求”,了解其哀伤忧郁的美学原则,并且在受其影响的同时又将这样的影响传递下去,开启现代诗歌的先河。

波德莱尔的诗歌风格是什么夏尔·皮埃尔·波德莱尔是法国的诗人。

波德莱尔在法国诗人中的地位可谓是非常高的,那么,波德莱尔的诗歌风格到底是什么呢?下面是店铺为你搜集波德莱尔的诗歌风格是什么,希望对你有帮助!波德莱尔的诗歌风格是什么首先,波德莱尔的风格与他的从小所处的环境息息相关,他从小父亲就去世,母亲改嫁,他的继父非常讨厌他,因而可以说他的童年时期完全没有感受到任何爱。

因而,波德莱尔作品的风格大多都表现出了人性的阴暗面,他通过描写城市中的生活来处处体现和透露出人性的贪婪以及自私自利。

还有就是波德莱尔作品的风格可谓是在当时的法国来说是非常特别的,因为波德莱尔的作品大多都是抛弃旧思想,旧思路,从而开辟出诗的新类型。

因而,很多人都评价他说:波德莱尔是法国现代主义文化的领导者。

波德莱尔的作品风格还表现在很多方面,比如说他的第一部作品《恶之花》,主要收集了一些城市中的年轻男女生活的小故事,从而体现出不同的人有着不同的生活,然而,不幸的是,他的作品刚一发表就被政府暂停,而且他本人还被法院判刑了,原因是说他的作品不健康,不积极向上。

故而,从这些就可以看出来波德莱尔的作品风格可谓是多元化的,但是主要还是表现出了人性的阴暗面。

但不管怎么说,波德莱尔对法国当时的文学事业做出了巨大的贡献。

波德莱尔的是诗歌作品波德莱尔作为法国一位很出名的诗人,在他的一生创作了多部诗歌作品。

波德莱尔的著作的总基调就是以现实主义为主,他对自己的创作有着深刻的间接,他拒绝采用那种传统的创作风格,着手进行诗歌的创新。

他的一生有多部著作,其中《恶之花》给人们留下的印象最为深刻,下面就来重点介绍一下波德莱尔的著作《恶之花》。

波德莱尔的著作《恶之花》,这部著作可以说是波德莱尔创作风格的一个过渡代表作品,因为在这部作品中,他已经摒弃掉了传统的创作风格,但自己所追求的创新风格还没有完全形成。

这部作品是一篇诗集,一共有六个部分,这六个部分的展开是一个循序渐进的过程,在第一部分中他先是表达忧郁与理想的关系。

隐喻视角下的波德莱尔诗词语言作者:刘汝举来源:《语文建设·下半月》2015年第02期摘要:作家波德莱尔开创了现代诗歌创作的先河,为处于寂静的文坛带来了新鲜的花香。

长期以来,波德莱尔通过诗歌创作实践倡导的隐喻与“象征主义”的创作语言风格,不但对西方作家影响深远,而且也深深地影响到我国文人的诗歌创作。

笔者通过隐喻理论研究,以波德莱尔代表作十四行诗集《恶之花》为例,试图揭示波德莱尔以隐喻意象所表达的“现代”文学态度。

关键词:隐喻修辞现代诗歌语言之美引言象征主义诗人波德莱尔在1821年出生,40年代初步入世界文坛,具有承前启后并在世界文学史上具有划时代的意义。

在五十年代波德莱尔逐渐走进中国读者的视野,许多著名诗人都对波德莱尔的作品进行研究并给予很高的评价,为中国诗坛吹来了一股糅合了隐喻手法与浪漫的“象征主义”的创作风格。

波德莱尔的代表作有散文集《巴黎的忧郁》《人为的天堂》,诗集《恶之花》及许多评论性的文字,这些都直接构筑了波德莱尔美轮美奂的诗歌殿堂。

波德莱尔凭借代表作十四行诗集《恶之花》奠定现代诗先驱的地位,蛮声世界文坛。

本文探讨了波德莱尔的诗歌文学创作理论中的冰山之一角——隐喻理论,以及他的隐喻手法在代表作《恶之花》中的表现。

采用对诗歌文本分析的方法,通过对代表作的隐喻手法的分析研究,试图揭示诗人波德莱尔在文学创作理念中的基于隐喻意象表达“现代性”的态度。

一、文学创作中的“隐喻”概述与传统的表达方式不同,“隐喻”是一种特殊的文学表达手法,能够表达出一种独特的思想与感情。

“隐喻”指的是将多种感官与知觉相结合,进而获得较好的效果。

作者能够通过“隐喻”不断将作品当中的思想、感情等主干部分进行清晰化的展现。

20世纪20年代至50年代的文学作品当中较多展现出的是批评,将文学写作的重点放在了诗歌的架构上。

“隐喻”手法与文章的架构关系十分密切。

“隐喻”主要作用是对两个不同事物之间的隐藏关联进行描述,所以两事物之间必有关联性,才能使用该文学表现手法。

波德莱尔诗歌特点作为西方现代主义文学的先驱,波德莱尔用作品奠定了这一文分支的基调:摒弃传统,独辟蹊径。

他从自己的创作出发,在诗歌题材上大胆创新,选取城市的丑恶与人性的阴暗面,并且具有在声光和色的背后捕捉事物秘密的才能。

他在习以为常的具象中,展现人生的各个层面。

诗人拒绝把生活空虚地理想化,拒绝浮面的欢娱自足,他要返回存在的本质层次,因而把社会病态诉诸笔端。

波德莱尔认为“丑恶经过艺术的表现化而为美,带有韵律和节奏的痛苦是精神充满了一种平静的快乐”,这是艺术的奇妙的特权之一。

作为法国象征主义诗歌的鼻祖和现代主义诗歌先驱,波德莱尔身上还充溢着一种大胆的反叛精神。

法国象征主义诗人兰波尊他为“最初的洞察者,诗人中的王者,真正的神”。

波德莱尔认为:在每个人身上,时刻都有两种要求,一种趋向上帝,一种向往撒旦。

对上帝的祈求或是对灵性的祈求是向上的愿望,对撒旦的祈求或是对兽行的祈求是堕落的快乐。

这些内容在《恶之花》尤为明显,《恶之花》无论从内容上还是形式上讲,都在法国诗歌发展史上具有划时代的意义。

它开创了一个崭新的诗歌王国,把诗歌的创作引到了一个前所未有的境地,为诗歌创作展示了美好的前景。

在内容上,它第一次大规模地将城市生活引入诗歌王国,扩大了诗国的版图。

波德莱尔明确地指出,他要深入人的最卑劣的情欲中去,大胆地采撷几朵“恶之花”,呈现给世人。

谁也没有象他那样探入人的心灵深处,到那最阴暗的角落里去挖掘,因而加深了诗的表现力。

在艺术上,《恶之花》也取得了极大的成就,它继承了古典诗歌的明晰稳健,音韵优美,格律严谨,又开创了一种新的创作方法,即象征主义。

在《恶之花》的一首著名诗歌《交感》中诗人形象地描述了人身各个器官之间的可以互相转换的关系。

同时也指出物质层次的一切和内心的精神层次又互相变换、互相提升。

同时,波德莱尔是个典型的苦吟诗人,讲究字酌句斟。

他的诗意境幽深,形象生动,寓意深远,富于表现力和极大的感染力。

他既能为表现出精神的痛苦而写得低回婉转,一唱三叹,又能为抒发对理想和光明的向往而写得轻松、简洁、明快,象蝉翼在阳光下震颤;他象画家,把诗写得富有质感和立体感,还可以维妙维肖地表现出事物的细节的真实。

波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire)的诗《黄昏的和谐》赏析黄昏的和谐波德莱尔(法国)陈敬容译时辰到了,在枝头颤栗着,每朵花吐出芬芳像香炉一样,声音和香气在黄昏的天空回荡,忧郁无力的圆舞曲令人昏眩。

每朵花吐出芬芳像香炉一样,小提琴幽咽如一颗受创的心;忧郁无力的圆舞曲令人昏眩天空又愁惨又美好像个大祭坛!小提琴幽咽如一颗受创的心,一颗温柔的心,他憎恶大而黑的空虚,天空又愁惨又美好像个大祭坛,太阳沉没在自己浓厚的血液里。

一颗温柔的心,他憎恶大而黑的空虚,从光辉的过去采集一切的迹印!天空又愁惨又美好像个大祭坛,你的记忆照耀我,像神座一样灿烂!诗歌赏析:《黄昏的和谐》为诗人的诗集《恶之花·忧郁和理想》中的一首情诗。

诗人想用黄昏的意象来表达自己与情人在一起的美好时光里的欢乐、痛苦和圣洁的感情。

“时辰到了”,诗的开头这样说道,没有丝毫的迟疑和停顿,似乎从诗人的口中脱口而出。

诗人等了好久了吗?无论如何,黄昏已经到了。

诗人开始展开自己的心怀,用那美丽的意象,用那有着灵魂的事物来象征诗人的心灵或别的什么。

在这黄昏的时刻,花儿散发着芬芳,似乎在倾吐灵魂的忧郁,诗人听到了声音;小提琴在幽幽咽咽地倾诉,那音乐似诗人心灵的流淌,流淌着诗人的悲伤,又似冥和着天空,天空是美的,那种愁云惨淡的凄美。

在这个黄昏,如血的太阳下沉,染红了西边的天空。

在那一刻,诗人敏感的心如花一样在战栗,诗人完全沉浸在对美好时光的回忆中,为那天空的悲哀和美丽震撼了。

最后,诗在“神座一样灿烂”的氛围中结束,诗人在黄昏的美丽中、在美好的回忆中获得了解脱,进入了物我两忘的境界。

这首诗是波德莱尔的代表作,也是欧洲象征主义诗歌的代表作,它形象地表现了象征主义诗歌的特点和美学追求。

诗中的每一个意象都是诗人心灵的流露,是诗人的情感抒发。

那花的战栗就是诗人的颤栗,那幽咽的声音就是诗人心的哭泣声,那天空的凄愁象征着诗人忧郁的心境。

诗人奔走在这喧嚣的世界,体味情感的波澜,在万物中,在它们的动静中寻找诗的意象,寻找心灵的象征,摹画心灵的美。

毕业论文文献综述题目:波德莱尔散文诗、诗歌美学特征专业:汉语言文学一、前言部分(说明写作的目的,介绍有关概念,扼要说明有关主题争论焦点)夏尔·皮埃尔·波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire,1821年4月9日-1867年8月31日),是法国十九世纪最著名的现代派诗人,象征派诗歌先驱。

波德莱尔不但是法国象征派诗歌的先驱,而且是现代主义的创始人之一。

现代主义认为,美学上的善恶美丑,与一般世俗的美丑善恶概念不同。

现代主义所谓美与善,是指诗人用最适合于表现他内心隐秘和真实的感情的艺术手法,独特地完美地显示自己的精神境界。

波德莱尔的《恶之花》出色地完成了这样的美学使命。

历来对于波德莱尔有各种不同的评论。

保守的评论家认为波德莱尔是颓废诗人,而他的代表作《恶之花》是毒草。

但他们不能不承认《恶之花》的艺术特色,福楼拜在给他的信中说:“您找到了使浪漫年轻的方法。

你迥异于任何人(这是所有优点中的第一位)。

风格独特取决于创作。

你的句子塞满了思想,以致都要爆开来。

”①兰波进一步指出:“波德莱尔是第一个通灵人②,诗王。

”③奠定波德莱尔在法国文学史上的重要地位的作品,是诗集《恶之花》。

这部诗集1857年初版问世时,只收100首诗。

1861年再版时,增为129首。

以后多次重版,陆续有所增益。

其中诗集一度被认为是淫秽的读物,被当时政府禁了其中的6首诗,并进行罚款。

此事对波德莱尔冲击颇大。

从题材上看,《恶之花》歌唱醇酒、美人,强调官能陶醉,似乎诗人愤世嫉俗,对现实生活采取厌倦和逃避的态度。

实质上作者对现实生活不满,对客观世界采取了绝望的反抗态度。

他揭露生活的阴暗面,歌唱丑恶事物,甚至不厌其烦地描写一具《腐尸》蛆虫成堆,恶臭触鼻,来表现其独特的爱情观。

所以他的诗是对资产阶级传统美学观点的冲击,而并非他人所谓“毒草”。

说他的诗歌是毒草的人,我认为他们并没有用心去感受波德莱尔诗歌中的各种美,而只是停留于诗歌的表面文字。

因此,我希望透过自己的笔墨将自己的一些理解一一阐述,希望能使人更全面地了解波德莱尔的诗歌美学。

自从确定“波德莱尔散文诗、诗歌美学特征”的论文选题后,我在了解了大量有关波德莱尔相关资料的基础上,大量地翻阅了有关波德莱尔的相关书籍和文献。

其中包括波德莱尔的一些重要作品:《波德莱尔美学论文选》、诗集《恶之花》、散文诗集《巴黎的忧郁》等。

有关波德莱尔诗歌美学研究方面的相关文献资料:《发达资本主义时代的抒情诗人论波德莱尔》(德)本雅明(Walter Benjamin)著,张旭东,魏文生译;《回忆波德莱尔》(法)戈蒂耶(Gautier,T.)著,陈圣生译;《波德莱尔诗论及其他》郭宏安著;陈书平《从〈恶之花〉看波德莱尔的美学观》民族论坛2007年12月15日;孔凡娟《恶与美的交锋——波德莱尔的诗歌美学观念及其在创作中的体现》安徽文学(下半月)2008年8月15日;刘辉成《论波德莱尔的颓废美思想》皖西学院学报2008年2月15日;张宏涛《论西方现代主义文学“以丑为美”的特征》中国校外教育2009年4月20日。

虽然这些资料没有完全体现在我的论文当中,但是,对我完成论文写作起到了极为关键的作用。

二、主题部分(阐明有关主题的历史背景、现状和发展方向,以及对这些问题的评述)要了解波德莱尔诗歌中的内涵,除了要阅读他的大量作品外,当然还必须对他的生活经历有所了解。

波德莱尔出生于法国贵族家庭,6岁时父亲去世,其母改嫁给一个古板偏狭的军官。

继父欧皮克上校后来擢升将军,在第二帝国时期被任命为法国驻西班牙大使。

他不理解波德莱尔的诗人气质和复杂心情,波德莱尔也不能接受继父的专制作风和高压手段,于是欧皮克成为波德莱尔最憎恨的人。

但波德莱尔对其母亲感情深厚。

这种不正常的家庭关系,不可避免地影响了诗人的精神状态和创作情绪。

波德莱尔成年后,靠着父亲的遗产过着放浪形骸、纵情声色的生活,整日流浪于现代都市中,处处标新立异,和女演员同居,过着花花公子的生活,很快就把遗产挥霍得所剩无几。

1844年,他在继父和母亲的干预下,受到法律约束,每月只有可怜巴巴的一点生活费(200法郎),这迫使他自食其力,另谋生路。

他拿起笔,写作文学作品、艺术评论。

但以文为生是十分艰苦的,他一直生活拮据。

1848年巴黎工人武装起义,反对复辟王朝,波德莱尔登上街垒,参加了战斗。

1857年,他发表了诗集《恶之花》这是他酝酿了15年之久的一部作品。

但《恶之花》受到当局的起诉,被下令删除了6首诗。

波德莱尔没有泄气,最终顶住了威胁和打击,继续写诗。

并于1861年出版了《恶之花》第二版,成为当时很多青年人的精神导师。

尽管如此,诗人还是没有摆脱贫病交加的生活。

1867年,名满天下的波德莱尔在贫病交加中死去。

波德莱尔对资产阶级的传统观念和道德价值采取了挑战的态度,他力求挣脱资产阶级思想意识的枷锁,探索着在抒情诗的梦幻世界中求得精神的平衡。

在这个意义上,波德莱尔是资产阶级的浪子。

他的主要诗篇都是在这种内心矛盾和苦闷的气氛中创作的。

他的诗集《恶之花》的出版,引起轩然大波:一方面咒骂之声不绝如缕,竟至于有官方出面将之查封,判处诗人伤风败俗的罪名;另一方面许多著名作家好评如潮,一些报纸争相刊登为《恶之花》辩护的文章。

波德莱尔的艺术观令人瞩目。

第一,他主张以丑为美,化丑为美。

他不认为丑恶事物就是绝对的丑,而是认为丑中有美。

他提出:“自然是丑恶的”,自然事物是“可厌恶的”、“平庸的”;自然景色是丑的、“邪恶的”;罪恶“天生是自然的”,“相反,美德是人为的、超自然的”。

④这种美学观点是20世纪现代派文学遵循的原则之一。

第二,他提出了通感理论。

在《通感》这首诗中,他把诗人看作自然界和人之间的媒介者。

诗人能理解自然。

因为自然同人相似;树木是活的柱子,发出含含糊糊的语言。

诗人在各种感觉中看到宇宙的可感反映。

他区分了两种现实:自然的,即物质的现实,这只是表面;精神的,即内在的现实,他认为这是宇宙起源的基因。

他由此指出不同感觉之间又通感:“香味、颜色和声音交相呼应。

”诗歌同别的艺术也是相通的,亦即可以用色彩和声音去表达感情。

第三,以象征手法去表现通感。

象征时由自然提供的物质的、具体的符号,也是具有抽象意义的负载者,由此打到的更高的。

更精神的现实。

他认为诗人能破译这些象征符号,穿越象征的森林。

象征的含义时丰富的、复杂的、深邃的、具有哲理性,这是借有形寓无形。

象征手法丰富了挖掘人的精神世界的手段。

第四,波德莱尔力图解放诗歌的形式,他注意到散文诗这种刚出现的文学样式:“这种散文是诗意的,没有诗韵和节奏,相当灵活,对比相当强烈,以致能适应心灵的抒情冲动,适应梦想的起伏和意识的跳跃。

”他认为散文诗是介于诗歌和小说的一种文学体裁,能将诗歌的节奏美、音乐美与小说反映真实的自由结婚起来,兼有两者之长。

它的主要目标同样是要发掘内心世界。

国内外早有关于波德莱尔诗歌美学特征的研究,大多是一些学者文人在一些学术刊物上的发表的学术论文。

而这些研究大多只是对波德莱尔最富盛名的“死亡之美”加以论述,并没有全面地探究其诗歌和散文诗中其他的一些美。

就现在已有的研究成果看,波德莱尔的死亡美学已被研究得非常透彻,该方面的论文数量颇多,研究的层次也很深入。

但并没有对波德莱尔的美学特征做出全面的阐述。

因此,在本次的论文写作上,关于波德莱尔诗歌和散文诗的美学特征,我将从四个方面阐述波德莱尔的美学观:一、以丑为美;二、以死为美;三、以梦为美、四、自然之美。

三、总结部分(将全文主题进行扼要总结,提出自己的见解并对进一步的发展方向做出预测)夏尔·皮埃尔·波德莱尔是法国十九世纪最著名的现代派诗人,象征派诗歌先驱。

他的代表作是诗集《恶之花》。

历来对于波德莱尔有各种不同的评论。

保守的评论家认为波德莱尔是颓废诗人,而他的代表作《恶之花》是毒草。

说他的诗歌是毒草的人,他们并没有用心去挖掘波德莱尔诗歌中的各种美,其实波德莱尔诗歌和散文中不仅仅只有颓废美,除此之外还有以丑为美、梦之美、自然美等。

因此,我希望透过自己的笔墨将自己的一些理解一一阐述,希望能使人更全面地了解波德莱尔的诗歌美学。

关于波德莱尔诗歌美学特征的研究,大多只是对波德莱尔最富盛名的“死亡之美”加以论述,而有关波德莱尔的死亡美学,已经有大量文人学者研究过,但是很少有人探究其诗歌和散文诗中其他的一些美,其实波德莱尔诗歌中其他的一些美也是非常突出的,目前已渐渐开始有人注意到了这一方面,相信在不久的将来,波德莱尔作品中其他的一些美学特征也将会被大量研究。

自从确定“波德莱尔散文诗、诗歌美学特征”的论文选题后,我在了解了大量有关波德莱尔相关资料的基础上,大量地翻阅了有关波德莱尔的相关书籍和文献。

在本次的论文写作中,关于波德莱尔诗歌和散文诗的美学特征,我将从四个方面阐述波德莱尔的美学观:一、以丑为美;二、以死为美;三、以梦为美、四、自然之美。

四、注释(根据文中参阅和引用的先后次序按序编排)①郑克鲁主编:《外国文学史》,高等教育出版社,2006年6月版,第424页②“通灵人”指的是敢于突破传统,找到现代诗歌表现手法的诗人。

郑克鲁主编:《外国文学史》,高等教育出版社,2006年6月版,第424页③郑克鲁主编:《外国文学史》,高等教育出版社,2006年6月版,第424页④郑克鲁主编:《外国文学史》,高等教育出版社,2006年6月版,第423页五、参考文献⑴波德莱尔:《波德莱尔美学论文选》,人民文学出版社, 2008年10月⑵(德)本雅明(Walter Benjamin)著;张旭东,魏文生译:《发达资本主义时代的抒情诗人论波德莱尔》,生活·读书·新知三联书店, 2007年⑶(法)戈蒂耶(Gautier,T.)著;陈圣生译:《回忆波德莱尔》,辽宁人民出版社, 1988年8月⑷郭宏安著:《波德莱尔诗论及其他》,同济大学出版社, 2006年5月⑸(法)夏尔•波德莱尔著;郭宏安译:《巴黎的忧郁》,花城出版社, 2004年3月⑹波德莱尔,郭宏安译:《恶之花》,漓江出版社,1992年⑺陈书平:《从〈恶之花〉看波德莱尔的美学观》,《民族论坛》,2007年12月15日⑻孔凡娟:《恶与美的交锋——波德莱尔的诗歌美学观念及其在创作中的体现》,《安徽文学(下半月)》,2008年8月15日⑼刘辉成:《论波德莱尔的颓废美思想》,《皖西学院学报》,2008年2月15日⑽张宏涛:《论西方现代主义文学“以丑为美”的特征》.《中国校外教育》,2009年4月20日⑾郑克鲁主编:《外国文学史》,高等教育出版社,2006年6月。