电控燃油喷射系统发展历程简介

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:2

电喷系统开展史1. 引言电喷系统〔Electronic Fuel Injection System〕是一种用于现代内燃机的燃油供给系统。

相对于传统的化油器系统,电喷系统具有更高的燃油喷射精确度和适应性,能够提供更高的燃烧效率和动力输出。

本文将详细介绍电喷系统的开展史。

2. 机械喷射系统在电喷系统出现之前,首先应该提到的是机械喷射系统。

机械喷射系统最早出现在20世纪50年代,它采用机械方式将燃油喷射到汽缸内。

机械喷射系统的优点是结构简单、可靠性高,但是由于无法精确控制燃油喷射的时机和喷射量,燃烧效率较低,排放问题也较为突出。

3. 电子喷射系统的诞生为了解决机械喷射系统的问题,人们开始研发电子喷射系统。

20世纪70年代,第一台商用电子喷射系统诞生了。

这种系统通过传感器检测进气量、发动机负荷、温度等参数,并通过电子控制单元〔ECU〕将这些信息转化为喷油时间和喷油量的控制信号,从而实现了对燃油喷射的准确控制。

4. 全电子喷射系统的开展随着计算机技术的开展,电子喷射系统也得到了迅速的完善。

20世纪80年代,全电子喷射系统开始普及,它基于微处理器控制喷油器工作,精确控制喷油量和时机,同时实现了对点火系统、排放控制系统等的整合。

全电子喷射系统的出现大大提高了发动机的燃烧效率和动力输出。

5. 直喷技术的应用为了进一步提高燃烧效率和排放性能,近年来直喷技术在电喷系统中得到了广泛应用。

直喷技术将燃油直接喷射到汽缸内部,与进气空气混合后进行燃烧。

相对于传统的多点喷射技术,直喷技术能够实现更精确的燃油控制,提高燃烧效率和动力输出,同时降低排放。

6. 电喷系统的未来开展随着环保和能源问题的日益突出,电喷系统在未来的开展中将面临更大的挑战和机遇。

一方面,电喷系统需要进一步提高燃烧效率和排放性能,满足更加严格的环保标准;另一方面,随着新能源技术的开展,电喷系统可能会与电动车等新能源系统进行整合,实现更高效的能量利用。

7. 结论电喷系统作为现代内燃机的关键技术之一,经历了从机械喷射系统到电子喷射系统再到全电子喷射系统的开展过程。

电喷系统发展历程电喷系统是一种用于控制内燃机工作参数的系统,主要包括喷油器、传感器、控制器等组成部分。

与传统的化油器相比,电喷系统具有更高的燃烧效率和排放控制能力,为汽车工业的发展起到了重要的推动作用。

以下是电喷系统发展历程的简要介绍。

20世纪50年代末,电喷系统开始在汽车行业逐渐应用。

当时的电喷系统主要采用机械式喷油器,通过电动泵将汽油送入喷油嘴,并通过气门碗、喷油阀等控制元件实现喷射。

然而,这种机械式电喷系统存在很多问题,如喷油量调整不精确、易受外界因素影响等。

20世纪60年代,随着电子技术的发展,电喷系统开始采用电子式喷油器。

这种喷油器通过电脉冲控制燃油的喷射时间和喷油量,实现了更精确的喷油控制。

同时,传感器的应用也使得系统对发动机负载、空气流量等参数的检测更加准确。

20世纪70年代,电喷系统进一步发展,智能化程度得到提升。

电喷系统开始应用计算机控制单元(ECU),通过传感器采集的数据进行计算和分析,并根据计算结果控制喷油器喷油量和喷油时间。

这使得电喷系统能够更准确地适应不同工况下的发动机工作要求,提高了燃烧效率和动力性能。

20世纪80年代,随着电子技术的继续发展,电喷系统进一步智能化。

传感器数量增加,传感器的类型也多样化,包括空气流量传感器、氧气传感器、水温传感器等,使得系统能够更全面、准确地监测发动机工作状态。

此外,电喷系统开始应用自适应控制算法,通过学习和适应不同驾驶条件和发动机状况,提高了系统的控制精度。

21世纪初,电喷系统进一步发展,出现了更加先进的直喷技术。

通过直接将燃油喷射到气缸内部,直喷技术能够降低燃油的消耗和排放量,提高发动机的输出功率和燃烧效率。

同时,电喷系统与其他车辆系统的集成程度也有所提高,如与制动系统、巡航控制系统等的互联互通,使得整车的性能和安全性得到全面提升。

综上所述,电喷系统经过多年的发展和改进,从最初的机械式喷油器到现代的电子喷油器,再到智能化的电子控制单元,不断提高了喷油控制的精度和准确度。

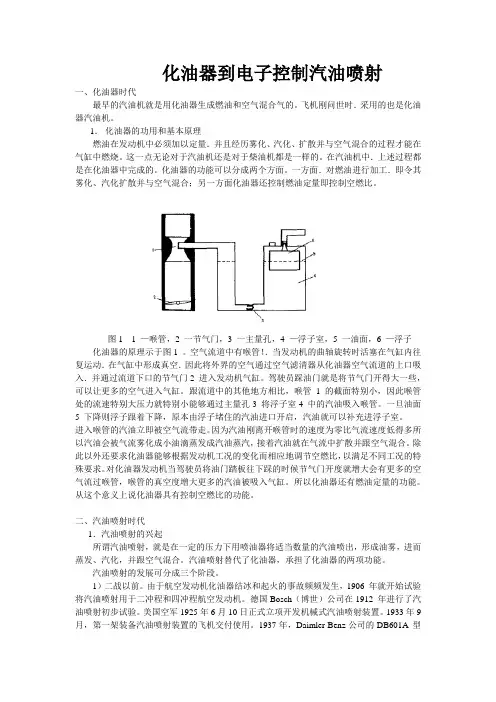

化油器到电子控制汽油喷射一、化油器时代最早的汽油机就是用化油器生成燃油和空气混合气的。

飞机刚问世时.采用的也是化油器汽油机。

1.化油器的功用和基本原理燃油在发动机中必须加以定量.并且经历雾化、汽化、扩散并与空气混合的过程才能在气缸中燃烧。

这一点无论对于汽油机还是对于柴油机都是一样的。

在汽油机中.上述过程都是在化油器中完成的。

化油器的功能可以分成两个方面。

一方面.对燃油进行加工.即令其雾化、汽化扩散并与空气混合;另一方面化油器还控制燃油定量即控制空燃比。

图1 1 —喉管,2 一节气门,3 一主量孔,4 —浮子室,5 一油面,6 —浮子化油器的原理示于图1 。

空气流道中有喉管!.当发动机的曲轴旋转时活塞在气缸内往复运动.在气缸中形成真空.因此将外界的空气通过空气滤清器从化油器空气流道的上口吸入.并通过流道下口的节气门2 进入发动机气缸。

驾驶员踩油门就是将节气门开得大一些,可以让更多的空气进入气缸。

跟流道中的其他地方相比,喉管 1 的截面特别小,因此喉管处的流速特别大压力就特别小能够通过主量孔3 将浮子室4 中的汽油吸入喉管。

一旦油面5 下降则浮子跟着下降,原本由浮子堵住的汽油进口开启,汽油就可以补充进浮子室。

进入喉管的汽油立即被空气流带走。

因为汽油刚离开喉管时的速度为零比气流速度低得多所以汽油会被气流雾化成小油滴蒸发成汽油蒸汽,接着汽油就在气流中扩散并跟空气混合。

除此以外还要求化油器能够根据发动机工况的变化而相应地调节空燃比,以满足不同工况的特殊要求。

对化油器发动机当驾驶员将油门踏板往下踩的时候节气门开度就增大会有更多的空气流过喉管,喉管的真空度增大更多的汽油被吸入气缸。

所以化油器还有燃油定量的功能。

从这个意义上说化油器具有控制空燃比的功能。

二、汽油喷射时代1.汽油喷射的兴起所谓汽油喷射,就是在一定的压力下用喷油器将适当数量的汽油喷出,形成油雾,进而蒸发、汽化,并跟空气混合。

汽油喷射替代了化油器,承担了化油器的两项功能。

国内燃油喷射系统的发展历程

随着汽车工业的快速发展,燃油喷射系统作为汽车发动机的核心组成部分,其技术发展水平直接影响到汽车的动力性能、排放质量和燃油经济性。

从最初的化油器到现在的电控燃油喷射系统,国内燃油喷射系统经历了从无到有,从落后到先进的发展历程。

一、早期的化油器时代

在20世纪80年代以前,我国汽车的燃油供给方式主要是采用化油器。

化油器是一种机械式的供油装置,通过改变进气歧管的压力和温度来调节燃油供应量。

这种系统结构简单,成本低,但燃油经济性和排放性能较差。

二、电控燃油喷射系统的引入

进入20世纪90年代,随着环保要求的提高和对燃油经济性的追求,我国开始引进国外的电控燃油喷射系统。

这种系统由电脑控制,能够精确地控制燃油的喷射时间和喷射量,从而大大提高了燃油效率和减少了有害气体排放。

三、自主技术研发阶段

然而,由于初期的技术封锁和知识产权保护,我国在电控燃油喷射系统的研发上进展缓慢。

直到近年来,随着国家对科技创新的重视和支持,国内企业开始加大研发投入,逐步突破了关键技术瓶颈,实现了电控燃油喷射系统的国产化。

四、新能源汽车时代的挑战与机遇

当前,随着新能源汽车的崛起,燃油喷射系统面临着新的挑战和机遇。

一方面,电动汽车的普及可能会减少对燃油喷射系统的需求;另一方面,混合动力汽车和燃料电池汽车的发展又为燃油喷射系统提供了新的应用空间。

因此,国内燃油喷射系统企业需要不断创新,适应市场变化。

总的来说,国内燃油喷射系统的发展历程是一部从依赖进口到自主研发,再到技术创新的历史。

面对未来,我们期待国内企业能够在燃油喷射系统领域取得更大的突破,为我国汽车工业的发展做出更大贡献。

电喷系统发展历程

电喷系统是指利用电子控制技术来控制汽车发动机燃油喷射的系统。

它的发展历程可以追溯到二十世纪五十年代,当时它被称为电子喷油器。

1950年代,电喷系统出现在一些高级汽车上,但由于当时电子技术不够发达,系统的稳定性和可靠性较差。

因此,电喷系统还是属于高端豪华车的配置,普通小型汽车中还是采用化油器供油。

1960年代,随着电子技术的进步,电喷系统逐渐得到改进和普及。

汽车制造商开始将电喷系统应用于更多的车型中,以提高燃油效率和排放控制。

1970年代,由于环境保护的要求,汽车尾气排放的控制成为重要的议题。

电喷系统的优势在于可以更加精确地控制燃油喷射和混合气的配比,从而减少尾气排放。

因此,电喷系统在这一时期得到了广泛应用,并逐渐成为标配。

1980年代,随着计算机技术的发展和普及,电喷系统进一步升级。

计算机可以对发动机各项参数进行实时监控和调整,使系统更加智能化和自适应。

同时,多点喷射系统(MPFI)开始被采用,通过在每个汽缸安装独立的喷油器,使燃油喷射更加均匀和精确。

2000年代以后,随着分析仪器和电子控制技术的不断改进,电喷系统的性能得到了进一步提升。

高级的电喷系统,如直喷

系统(GDI)和可变气门正时系统(VVT),被广泛采用,以

提高燃油经济性和动力性能。

总的来说,电喷系统在过去几十年中取得了长足的发展,成为现代汽车的重要组成部分。

它的发展历程可以概括为从原始的电喷系统到智能化、自适应的电喷系统,不断提升燃油经济性、排放控制和驾驶性能。

未来,电喷系统有望进一步演化为更加高效、环保和智能化的技术。

1.1电控燃油喷射系统发展历程简介1934年德国研制成功第一架装用汽油喷射发动机的军用战斗机。

第二世界大战后期,美国开始采用机械式喷射泵向气缸内直接喷射汽油的供油方式。

1952年,曾用于二战德军飞机的机械式汽油喷射技术被应用于轿车,德国戴姆乐-奔驰(Daimler-Benz)300L型赛车装用了德国博世(Bosch)公司生产的第一台机械式汽油喷射装置。

它采用气动式混合气调节器控制空燃比,向气缸直接喷射。

1957年,美国本迪克斯(Bendix)公司的电子控制汽油喷射系统问世,并首次装于克莱斯勒(Chrysler)豪华型轿车和赛车上。

由于汽油喷射系统比起化油器来,计量更精确、雾化燃油更精细、控制发动机工作更为灵敏,因此,在经济性、排放性、动力性上表现出明显的优势。

人们的注意力越来越集中在汽油喷射系统上。

1967年,德国博世公司研制成功K-Jetronic机械式汽油喷射系统,并进而成功开发增加了电子控制系统的KE-Jetronic机电结合式汽油喷射系统,使该技术得到了进一步的发展。

1967年,德国博世公司率先开发出一套D-Jetronic全电子汽油喷射系统并应用于汽车上,于20世纪70年代首次批量生产,在当时率先达到了美国加利福尼亚州废气排放法规的要求,开创了汽油喷射系统的电子控制的新时代。

D型喷射系统在汽车发动机工况发生急剧变化时,控制效果并不理想。

1973年,在D型汽油喷射系统的基础上,博世公司开发了质量流量控制的L-Jetronic型电控汽油喷射系统。

之后,L型电控汽油喷射系统又进一步发展成为LH-Jetronic系统,后者既可精确测量进气质量,补偿大气压力,又可降低温度变化的影响,而且进气阻力进一步减小,使响应速度更快,性能更加卓越。

1979年,德国博世公司开始生产集电子点火和电控汽油喷射于一体的Motronic数字式发动机综合控制系统,它能对空燃比、点火时刻、怠速转速和废气再循环等方面进行综合控制。

1.1电控燃油喷射系统发展历程简介

1934年德国研制成功第一架装用汽油喷射发动机的军用战斗机。

第二世界大战后期,美国开始采用机械式喷射泵向气缸内直接喷射汽油的供油方式。

1952年,曾用于二战德军飞机的机械式汽油喷射技术被应用于轿车,德国戴姆乐-奔驰(Daimler-Benz)300L型赛车装用了德国博世(Bosch)公司生产的第一台机械式汽油喷射装置。

它采用气动式混合气调节器控制空燃比,向气缸直接喷射。

1957年,美国本迪克斯(Bendix)公司的电子控制汽油喷射系统问世,并首次装于克莱斯勒(Chrysler)豪华型轿车和赛车上。

由于汽油喷射系统比起化油器来,计量更精确、雾化燃油更精细、控制发动机工作更为灵敏,因此,在经济性、排放性、动力性上表现出明显的优势。

人们的注意力越来越集中在汽油喷射系统上。

1967年,德国博世公司研制成功K-Jetronic机械式汽油喷射系统,并进而成功开发增加了电子控制系统的KE-Jetronic机电结合式汽油喷射系统,使该技术得到了进一步的发展。

1967年,德国博世公司率先开发出一套D-Jetronic全电子汽油喷射系统并应用于汽车上,于20世纪70年代首次批量生产,在当时率先达到了美国加利福尼亚州废气排放法规的要求,开创了汽油喷射系统的电子控制的新时代。

D型喷射系统在汽车发动机工况发生急剧变化时,控制效果并不理想。

1973年,在D型汽油喷射系统的基础上,博世公司开发了质量流量控制的L-Jetronic型电控汽油喷射系统。

之后,L型电控汽油喷射系统又进一步发展成为LH-Jetronic系统,后者既可精确测量进气质量,补偿大气压力,又可降低温度变化的影响,而且进气阻力进一步减小,使响应速度更快,性能更加卓越。

1979年,德国博世公司开始生产集电子点火和电控汽油喷射于一体的Motronic数字式发动机综合控制系统,它能对空燃比、点火时刻、怠速转速和废气再循环等方面进行综合控制。

为了降低汽油喷射系统的价格,从而进一步推广电控汽油喷射系统,1980年,美国通用(GM)公司首先研制成功一种结构简单价格低廉的节流阀体喷射(TBI)系统,它开创了数字式计算机发动机控制的新时代。

TBI系统是一种低压燃油喷

射系统,它控制精确,结构简单,是一种成本效益较好的供油装置。

随着排放法规的不断完善,使这种物美价廉的系统大有完全取代传统式化油器的趋势。

1983年,德国博世公司也推出了自己的单点汽油喷射系统,即Mono-Jetronic系统。