翼状胬肉的临床路径

- 格式:doc

- 大小:49.50 KB

- 文档页数:3

临床护理路径在翼状胬肉切除术患者护理中的应用摘要】目的:探讨临床护理路径在翼状胬肉切除术患者护理中的应用效果。

方法:选择本科2015年6月至2015年12月间收治的翼状胬肉手术患者120例。

使用随机分组的方法将所有患者分为两组,即对照组与观察组各60例。

对照组患者采用医院常规方法护理,而观察组按临床护理路径护理。

对所有两组患者平均住院费用、住院时间、患者满意率、进行对比分析。

结果:两组患者均顺利完成手术,观察组平均住院费用、住院时间均显著少于对照组,患者满意率也高于对照组,结果差异P<0.05具有统计学意义。

结论:采用临床护理路径对翼状胬肉切除术患者实施护理,有利于节约患者费用,提高病床使用率,提升患者对医院对满意度,此方法值得推广运用。

【关键词】翼状胬肉患者;临床护理路径;效果【中图分类号】R471 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2016)23-0249-022010年召开的全国护理工作会议中提出了以夯实基础护理,改善护理服务,让病人满意,社会满意,政府满意为目标的现今医院护理工作改革任务[1]。

而随着现今医疗模式对不断进步,现代护理已转变为包含护理、预防、保健等为一体对综合型医疗服务。

而临床护理路径(Clinical Nursing Path,CNP)这一全新的护理模式营运而生。

为探讨临床护理路径在翼状胬肉切除术患者护理中的应用效果,笔者分析统计我科室120例翼状胬肉患者的临床资料,报告如下。

1. 一般资料及方法1.1 一般资料选取我院20l5年6月至2015年12月在我科行翼状胬肉切除手术的翼状胬肉患者共120例。

符合诊断标准:第一诊断为翼状胬肉,无明显全身疾病者。

使用随机分组的方法将所有患者分为两组,即对照组与观察组各60例。

观察组男性34例、女性26例,年龄50~85,平均67.5岁;对照组男性28例,女性32例,年龄55~83,平均71.5岁。

所有两组患者性别、年龄、病程等一般资料差异无显著性意义P>0.05,具有可比性。

(201年7版)一、结膜肿物临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为结膜肿物(码)需行结膜肿物切除术(编码3(二)诊断依据。

1症.状:眼红、磨痛,伴流泪、异物感等;2结.膜肿物特征:患者睑结膜或球结膜组织透明或粉红色隆起,形态及颜色多样;3相.关眼部检查:视力、眼压、裂隙灯、眼前段照相;4鉴.别诊断:睑裂斑:位于睑裂部球结膜,角膜缘内外侧有黄白色无定形隆起斑,不侵入角膜。

(三)治疗方案的选择。

1非.手术治疗:定期复查2手.术治疗:结膜肿物切除术+常规送病理检查。

(四)标准住院日为5天。

(五)进入路径标准。

第一诊断必须符合结膜肿物疾病编码();2当.患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)术前准备2天。

1检.查项目:(1)血常规、尿常规;(2)肝肾功能,凝血功能,感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等);()心电图、线胸片(可选);(4)检查视力、眼压、裂隙灯、眼前段照相。

根据患者病情可选择检查项目:眼眶检查,泪液分泌实验和泪膜破裂时间检查,心脏彩超等。

(七)预防性抗菌药物选择与使用时机。

1按.照《201年5抗菌药物临床应用指导原则》执行,根据患者病情合理使用抗菌药物;2选.用抗菌药物滴眼液,根据病情调整用量;(八)手术日为入院第3天。

1麻.醉方式:局麻(病人不能配合手术时可进行全麻)手.术内固定物:无。

术.中用药:无4输.血:无(九)术后住院恢复2天。

1需.要复查的检查项目:视力、裂隙灯、眼前节照相。

2术.后用药:1)局部应用抗菌药物;2)局部非甾体消炎药物;3)抗菌药物:按照《201年5抗菌药物临床应用指导原则》执行,结合患者病情合理使用抗菌药物。

(十)出院标准。

1病.情稳定,结膜切口愈合好,缝线在位;2没.有需要住院处理的并发症和/或合并症。

(十一)变异及原因分析。

结膜切除后送病理回报如为恶性,需行二次手术,给予广泛彻底的清除。

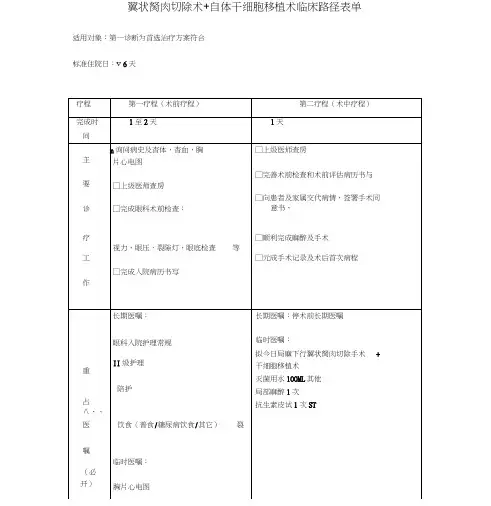

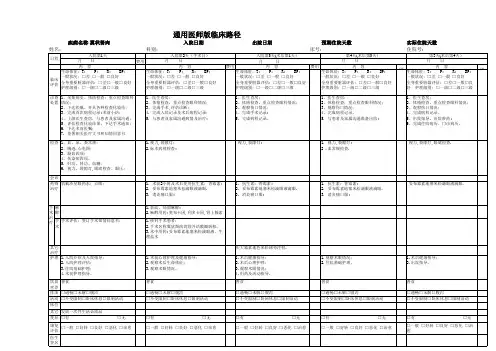

翼状胬肉切除术+自体干细胞移植术临床路径表单适用对象:第一诊断为首选治疗方案符合

标准住院日:v 6天

入径评估标注:翼状胬肉

除外规则:1.眼表急性感染炎症2.复杂性,或者多次复发胬肉,沙眼晚期3.术后角膜溃疡,眼外肌损伤,巩膜溶解4?住院天数超过8天诊疗指南:1.胬肉明显,肉眼

可见2.遮挡瞳孔,引起角膜刺激症状 3.排除其他疾患不影响手术进行常见豁免医嘱:

角膜上皮修复类:贝复舒眼液1支硫酸软骨眼液等

术后炎症药物控制类:糖皮质激素,非甾体消炎药物,抗生素类,珍黄片,裸花紫珠片等

(专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考可复制、编制,期待你的好评与关注)。

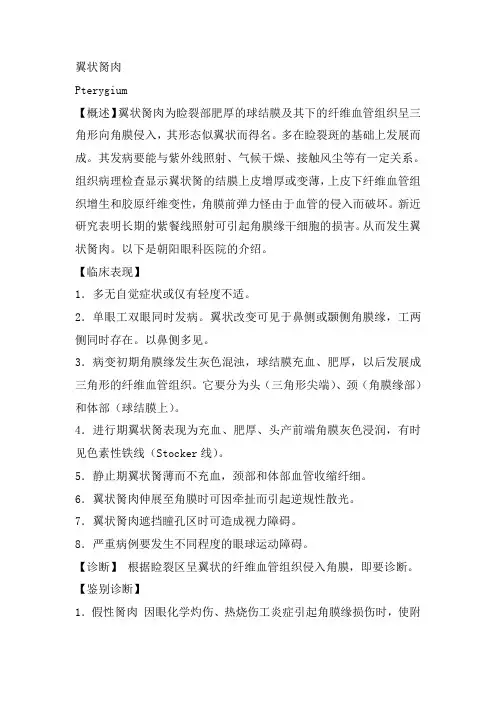

翼状胬肉Pterygium【概述】翼状胬肉为睑裂部肥厚的球结膜及其下的纤维血管组织呈三角形向角膜侵入,其形态似翼状而得名。

多在睑裂斑的基础上发展而成。

其发病要能与紫外线照射、气候干燥、接触风尘等有一定关系。

组织病理检查显示翼状胬的结膜上皮增厚或变薄,上皮下纤维血管组织增生和胶原纤维变性,角膜前弹力怪由于血管的侵入而破坏。

新近研究表明长期的紫餐线照射可引起角膜缘干细胞的损害。

从而发生翼状胬肉。

以下是朝阳眼科医院的介绍。

【临床表现】1.多无自觉症状或仅有轻度不适。

2.单眼工双眼同时发病。

翼状改变可见于鼻侧或颞侧角膜缘,工两侧同时存在。

以鼻侧多见。

3.病变初期角膜缘发生灰色混浊,球结膜充血、肥厚,以后发展成三角形的纤维血管组织。

它要分为头(三角形尖端)、颈(角膜缘部)和体部(球结膜上)。

4.进行期翼状胬表现为充血、肥厚、头产前端角膜灰色浸润,有时见色素性铁线(Stocker线)。

5.静止期翼状胬薄而不充血,颈部和体部血管收缩纤细。

6.翼状胬肉伸展至角膜时可因牵扯而引起逆规性散光。

7.翼状胬肉遮挡瞳孔区时可造成视力障碍。

8.严重病例要发生不同程度的眼球运动障碍。

【诊断】根据睑裂区呈翼状的纤维血管组织侵入角膜,即要诊断。

【鉴别诊断】1.假性胬肉因眼化学灼伤、热烧伤工炎症引起角膜缘损伤时,使附近球结膜与角膜病变处相连而形成。

要发生于角膜缘任何部位,没有翼状胬肉的形态特点。

2.结膜上皮内肿瘤常为单眼发生,呈胶冻样或天鹅绒样,工为白色斑块状隆起,血管化。

但不呈翼状改变。

3.角膜缘皮样瘤为先天性圆形白色隆起,常见于颞下角膜缘。

4.角膜血管翳继发于配戴角膜接触镜、睑缘炎、单纯疱疹病素性角膜炎、沙眼等,血管长入角膜缘内,位于角膜前弹力层,只有轻度隆起或不隆起。

【治疗】1.刺激症状严重,或胬肉的发展危及视轴时,要考虑手术切除。

2.手术方式可采用暴露巩膜的单纯切除术、球结膜转位或移植术或羊膜移植术等方法。

3.手术后复发几率较高。

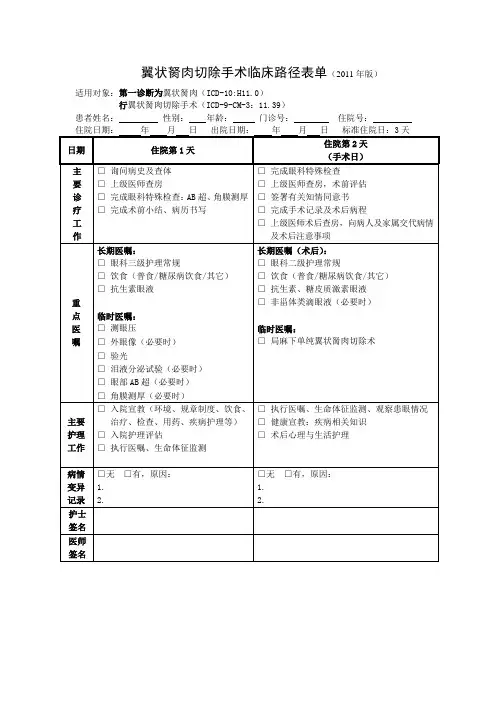

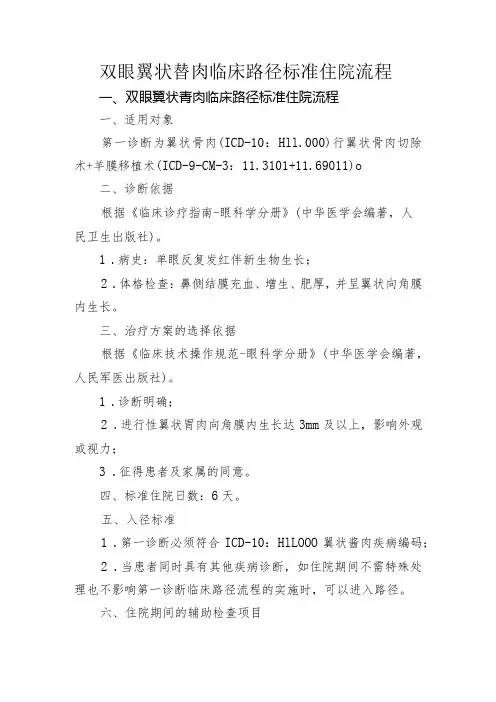

双眼翼状替肉临床路径标准住院流程一、双眼翼状青肉临床路径标准住院流程一、适用对象第一诊断为翼状骨肉(ICD-10:Hll.000)行翼状骨肉切除术+羊膜移植术(ICD-9-CM-3:11.3101+11.69011)o二、诊断依据根据《临床诊疗指南-眼科学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)。

1.病史:单眼反复发红伴新生物生长;2.体格检查:鼻侧结膜充血、增生、肥厚,并呈翼状向角膜内生长。

三、治疗方案的选择依据根据《临床技术操作规范-眼科学分册》(中华医学会编著,人民军医出版社)。

1.诊断明确;2.进行性翼状胃肉向角膜内生长达3mm及以上,影响外观或视力;3.征得患者及家属的同意。

四、标准住院日数:6天。

五、入径标准1.第一诊断必须符合ICD-10:HlLOOO翼状酱肉疾病编码;2.当患者同时具有其他疾病诊断,如住院期间不需特殊处理也不影响第一诊断临床路径流程的实施时,可以进入路径。

六、住院期间的辅助检查项目1.必选项目(1)双眼裂隙灯检查、双眼底检查、双眼角膜厚度检查、双眼非接触式眼压检查、双眼普通视力检查;(2)血常规、尿常规;(3)肝功能、肾功能、电解质、空腹血糖;(4)凝血功能;(5)感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒等);(6)胸部X片、心电图。

3.可选项目(1)显然验光;(2)角膜荧光素染色。

七、选择用药1.必选项目(1)术前用药:加替沙星滴眼液或妥布霉素滴眼液、维生素C片、肾上腺素色棕片;(2)术中用药:林可霉素眼液、妥布霉素眼膏或金霉素眼膏、庆大霉素针、利多卡因针、0.1%肾上腺素针;(3)术后用药:加替沙星滴眼液或妥布霉素滴眼液、维生素C片、肾上腺素色棕片;(4)减轻局部组织水肿、抑制骨肉复发:妥布霉素地塞米松眼液。

2.可选项目(1)预防性使用抗生素:头抱嗖林/头泡硫眯或克林霉素;(2)促进角膜修复:贝复舒眼液/易贝眼液;(3)止血:注射用卡络磺钠;(4)消肿:注射液七叶皂普钠。

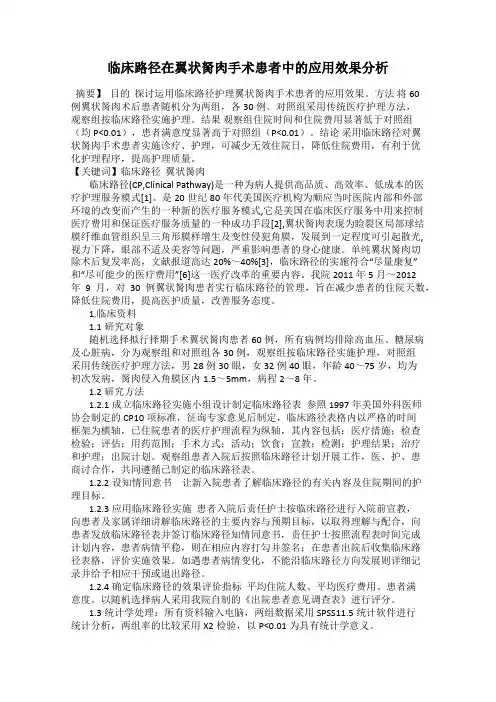

临床路径在翼状胬肉手术患者中的应用效果分析摘要】目的探讨运用临床路径护理翼状胬肉手术患者的应用效果。

方法将60例翼状胬肉术后患者随机分为两组,各30例。

对照组采用传统医疗护理方法,观察组按临床路径实施护理。

结果观察组住院时间和住院费用显著低于对照组(均P<0.01),患者满意度显著高于对照组(P<0.01)。

结论采用临床路径对翼状胬肉手术患者实施诊疗、护理,可减少无效住院日,降低住院费用,有利于优化护理程序,提高护理质量。

【关键词】临床路径翼状胬肉临床路径(CP,Clinical Pathway)是一种为病人提供高品质、高效率、低成本的医疗护理服务模式[1]。

是20世纪80年代美国医疗机构为顺应当时医院内部和外部环境的改变而产生的一种新的医疗服务模式,它是美国在临床医疗服务中用来控制医疗费用和保证医疗服务质量的一种成功手段[2],翼状胬肉表现为睑裂区局部球结膜纤维血管组织呈三角形膜样增生及变性侵犯角膜,发展到一定程度可引起散光,视力下降,眼部不适及美容等问题,严重影响患者的身心健康。

单纯翼状胬肉切除术后复发率高,文献报道高达20%~40%[3],临床路径的实施符合“尽量康复”和“尽可能少的医疗费用”[6]这一医疗改革的重要内容。

我院2011年5月~2012年9月,对30例翼状胬肉患者实行临床路径的管理,旨在减少患者的住院天数,降低住院费用,提高医护质量,改善服务态度。

1.临床资料1.1研究对象随机选择拟行择期手术翼状胬肉患者60例,所有病例均排除高血压、糖尿病及心脏病,分为观察组和对照组各30例,观察组按临床路径实施护理,对照组采用传统医疗护理方法,男28例30眼,女32例40眼,年龄40~75岁,均为初次发病,胬肉侵入角膜区内1.5~5mm,病程2~8年。

1.2研究方法1.2.1成立临床路径实施小组设计制定临床路径表参照1997年美国外科医师协会制定的CP10项标准,征询专家意见后制定,临床路径表格内以严格的时间框架为横轴,已住院患者的医疗护理流程为纵轴,其内容包括:医疗措施;检查检验;评估;用药范围;手术方式;活动;饮食;宣教;检测;护理结果;治疗和护理;出院计划。

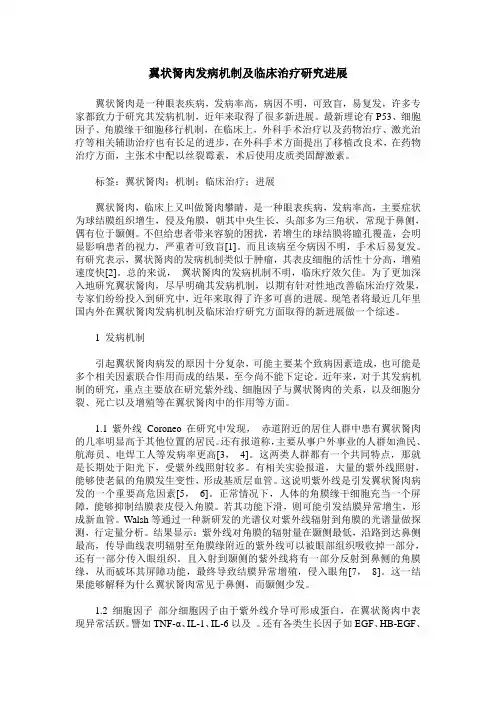

翼状胬肉发病机制及临床治疗研究进展翼状胬肉是一种眼表疾病,发病率高,病因不明,可致盲,易复发,许多专家都致力于研究其发病机制,近年来取得了很多新进展。

最新理论有P53、细胞因子、角膜缘干细胞移行机制,在临床上,外科手术治疗以及药物治疗、激光治疗等相关辅助治疗也有长足的进步,在外科手术方面提出了移植改良术,在药物治疗方面,主张术中配以丝裂霉素,术后使用皮质类固醇激素。

标签:翼状胬肉;机制;临床治疗;进展翼状胬肉,临床上又叫做胬肉攀睛,是一种眼表疾病,发病率高,主要症状为球结膜组织增生,侵及角膜,朝其中央生长,头部多为三角状,常现于鼻侧,偶有位于颞侧。

不但给患者带来容貌的困扰,若增生的球结膜将瞳孔覆盖,会明显影响患者的视力,严重者可致盲[1]。

而且该病至今病因不明,手术后易复发。

有研究表示,翼状胬肉的发病机制类似于肿瘤,其表皮细胞的活性十分高,增殖速度快[2]。

总的来说,翼状胬肉的发病机制不明,临床疗效欠佳。

为了更加深入地研究翼状胬肉,尽早明确其发病机制,以期有针对性地改善临床治疗效果,专家们纷纷投入到研究中,近年来取得了许多可喜的进展。

现笔者将最近几年里国内外在翼状胬肉发病机制及临床治疗研究方面取得的新进展做一个综述。

1 发病机制引起翼状胬肉病发的原因十分复杂,可能主要某个致病因素造成,也可能是多个相关因素联合作用而成的结果,至今尚不能下定论。

近年来,对于其发病机制的研究,重点主要放在研究紫外线、细胞因子与翼状胬肉的关系,以及细胞分裂、死亡以及增殖等在翼状胬肉中的作用等方面。

1.1紫外线Coroneo在研究中发现,赤道附近的居住人群中患有翼状胬肉的几率明显高于其他位置的居民。

还有报道称,主要从事户外事业的人群如渔民、航海员、电焊工人等发病率更高[3,4]。

这两类人群都有一个共同特点,那就是长期处于阳光下,受紫外线照射较多。

有相关实验报道,大量的紫外线照射,能够使老鼠的角膜发生变性,形成基质层血管。

临床护理路径对翼状胬肉手术治疗患者满意度的影响摘要:目的:分析临床护理路径在翼状胬肉手术患者护理工作中的应用效果及满意度的影响。

方法:在为我科收治的60例翼状胬肉患者进行手术治疗和护理的过程中随机将其分成实验组和对照组,为30例实验组患者设计临床护理路径,按路径表完成其各项护理工作。

为30例对照组患者按传统护理方式进行护理。

结果:实验组患者对护理工作的满意度明显高于对照组患者(P<0.05)。

实验组患者及其家属对疾病相关知识的掌握率明显高于对照组患者(P<0.05)。

实验组患者病情复发率均低于对照组患者,差异显著,有统计学意义(P<0.05)。

在实施临床护理路径后,我科护士的自信心、工作满足感及个人成就感均高于实施临床护理路径前,差异显著,有统计学意义(P<0.05)。

结论:应用临床护理路径可增加患者及其家属对护理工作的满意度,减轻其焦虑心理,改善其对相关疾病知识的掌握情况减少病情的复发率,值得在临床上推广使用。

关键词:临床路径;翼状胬肉;手术;应用临床路径是一种为病人提供高品质,高效率,医疗护理模式。

是控制护理服务质量的一种成功手段。

翼状胬肉表现为睑裂区局部球结膜纤维血管组织呈三角形模样增生及变性侵犯角膜,发展到一定程度可引起散光,视力下降,眼部不适及美容等问题,严重影响患者身心健康[1]。

单纯翼状胬肉切除术后复发率高,文献报道达20%-30%,临床路径的实施符合尽量康复和提高护理服务满意度这一医疗改革的重要内容。

我科室2015年3月-12月,对30例翼状胬肉患者实行临床路径的管理,旨在提高护理服务满意度,改善服务态度。

1 临床资料1.1研究对象选择择期手术翼状胬肉患者60例,分为观察组和对照组各30例,观察组按临床路径实施护理,对照组采用传统的护理方法,男28例30眼,女32例40眼,年龄40-75岁,均为初次发病,胬肉侵及角膜区内1.5-5mm,病程2-8年。

1.2研究方法1.2.1成立临床路径实施小组设计制定临床路径表,观察组患者入院后按照临床路径计划对患者实施护理。

翼状胬肉临床诊疗指南【概述】翼状胬肉(pterygium)是眼科常见病和多发病,一般认为是受外界刺激而引起的局部球结膜纤维血管组织的一种慢性炎症性病变,呈三角形,可侵犯角膜,单眼或双眼受累。

它是临床上最为常见的眼科疾病之一,也是最为古老的眼病。

它不仅可以眼刺激征及外观缺陷,还可以不同程度地影响视力。

【临床表现】1.症状体征临床上将其大致分为初发胬肉(又分为结膜期和角膜前期)、进展胬肉(角膜后期)和术后胬肉(又分为治愈胬肉和复发胬肉)3类(1)初发胬肉①结膜期胬肉:裂隙灯下睑裂部结膜肥厚,充血水肿,血管扩张,其尾部与半月皱襞粘连,移动球结膜则造成一横向条索。

二碘曙红或荧光素染色冲洗后用钴蓝光观察,可见结膜上皮点状脱落,而其临近受上、下眼睑覆盖的结膜则不着色。

②角膜前期胬肉:肥厚的结膜形成的三角形充血皱襞,头部跨越角膜缘,底部扇状,越过半月皱襞向泪阜两侧伸展,在角膜缘前区,为胬肉的颈部。

胬肉的头部在角膜缘上隆起,越过角膜缘向角膜伸展约2mm,表面有微细血管。

在头的尽端有一灰白色小泡状由微粒堆积成的小岛侵入角膜浅层,为Fuchs小岛。

小岛与头部周围角膜呈现肉眼难于辨认的混浊。

靠体部亦有微粒组成的灰白色条纹,沿角膜缘扩张的血管分布。

头和颈部在浸润充血区与角巩膜粘连。

荧光素着色,呈现出上皮点状脱落。

(2)进展胬肉头部成灰白色胶样隆起,其尽端形成竖向锯齿状边缘,颈部血管充盈,组织肥厚。

胬肉头部表面微隆起,邻近有散在钙化点,进展缘可越过瞳孔中央,深至角膜前弹力层,其上皮隆起,混浊明显。

【诊断要点】1.根据临床表现即可诊断2.应注意与假性翼状胬肉相鉴别【治疗原则和方案】尽量避免外来刺激,积极治疗眼部慢性炎症。

1.用抗生素眼药水以控制结膜炎症,减轻充血。

在充血较重时可加用皮质类固醇眼药水。

为减少外界刺激可戴适当的变色镜。

2.小而静止的翼状胬肉无需治疗。

如胬肉为进行性或已接近瞳孔区影响视力或眼球转动受限时则可行手术切除。

卫生部办公厅关于印发眼科8个病种临床路径的通知文章属性•【制定机关】卫生部(已撤销)•【公布日期】2011.05.17•【文号】卫办医政发[2011]74号•【施行日期】2011.05.17•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】卫生医药、计划生育综合规定正文卫生部办公厅关于印发眼科8个病种临床路径的通知(卫办医政发〔2011〕74号)各省、自治区、直辖市卫生厅局,新疆生产建设兵团卫生局:为贯彻落实《医药卫生体制五项重点改革2011年度主要工作安排》(国办发〔2011〕8号)中有关要求,根据临床路径管理试点工作的整体部署,我部继续组织有关专家研究制定了白内障囊外摘除联合人工晶体植入术、慢性泪囊炎鼻腔泪囊吻合术、急性虹膜睫状体炎、角膜白斑穿透性角膜移植术、角膜裂伤、难治性青光眼睫状体冷冻术、经巩膜二级管激光睫状体光凝术和翼状胬肉切除手术等眼科8个病种的临床路径。

现印发给你们,请各省级卫生行政部门结合当地医疗工作实际,依照我部印发的临床路径文件,指导各试点医院制订具体实施的临床路径,及时总结试点工作经验,将有关情况报我部医政司。

请从卫生部网站下载眼科8个病种临床路径。

联系人:卫生部医政司医疗机构管理处胡鹏、张文宝电话:************、68792730二○一一年五月十七日附件:眼科8个病种临床路径附件白内障囊外摘除联合人工晶体植入术临床路径(2011年版)一、白内障囊外摘除联合人工晶体植入术临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为老年性白内障(ICD-10:H259)。

行白内障囊外(ICD-9:13.59)联合人工晶体植入手术(ICD-9:13.71)。

(二)诊断依据。

根据《眼科临床指南》(中华医学会眼科学分会编译,2006年)。

1.症状:无痛性、渐进性视力下降。

2.体征:检查可见晶体皮质、晶体核、晶体后囊下明显混浊,导致视力低下,眼前节检查基本正常。

3.眼底超声检查无明显异常。

翼状胬肉诊疗指南翼状胬肉是眼科常见病和多发病,中医称“胬肉攀睛”,俗称“鱼肉”。

一般认为它是受外界剌激而引起的一种慢性炎症性病变,单眼或双眼受犯,因其形状酷似昆虫的翅膀故名。

为睑裂部球结膜与角膜上一种赘生组织,侵犯角膜后日渐增大,甚至可覆盖至瞳孔区而严重影响视力。

是睑裂部球结膜及结膜下组织发生变性、肥厚、增生,向角膜内发展,呈三角形。

多见于户外劳动者,以渔民、农民发病最多,可能与风尘、日光、烟雾等长期的慢性刺激有关。

一、病因1.身体因素:要考虑到遗传、营养缺乏、泪液分泌不足、过敏反应及解剖因素等。

2.环境因素:外界剌激如眼部长期受到风沙、烟尘、热、日光、花粉等过度剌激,尤其是渔民、农民、海员、砂石工人等长期户外劳动者在上述剌激因素作用下使角膜缘部结膜血管或结膜上皮组织发生非感染性慢性炎症,组织增生、成纤维细胞增殖、淋巴细胞和浆细胞浸润,这是翼状胬肉形成的一系列过程。

二、临床表现1.症状:刺激感、眼红、视力下降,也可能无症状。

2.体征:单侧胬肉多见于鼻侧,双侧者则分别在角膜的鼻、颞两侧。

初期时角膜缘发生灰色混浊,球结膜充血、肥厚,以后发展为三角形的血管性组织。

它可分为头、颈、体三部分,尖端为头部,角膜缘处为颈部,球结膜部为体部。

胬肉按其病变进行情况可分为进行期或静止期。

进行期胬肉的头部隆起,附近的角膜混浊,在前弹力层及浅基质层有细胞浸润。

颈部宽大、体部肥厚、表面不平,有粗大而扩张的血管。

静止期的胬肉头部平坦,角膜浸润吸收,体部不充血或轻度充血,表面光滑,病变静止。

三、诊断与鉴别诊断一般并不困难,但需与假性翼状胬肉、睑裂斑相鉴别。

1.真性翼状胬肉是属于结膜及结膜下组织的慢性炎症并向角膜发展的结果。

假性翼状胬肉一般是角膜边缘区的急性损伤,其附近球结膜与角膜病变处发生粘连,形成一条结膜桥带。

2.假性翼状胬肉生长在角膜边缘的任何一个部位,一般比较小,亦无发展趋势,为球结膜与角膜上皮粘连所致。

临床上可见一索条或三角形结膜皱襞固定在角膜混浊部位,多发生于角膜溃疡、灼伤或化学腐蚀伤后。

项目

检查内容得分 扣分扣分原因改进措施效果评价1、入院宣教、病区环境、设备和设施、入院护理评估。

10

2、专科评估:视力、眼压、有无眼红、分泌物。

5

3、协助患者完善相关检查。

5

4、遵医嘱准确及时为患者点眼药水,勤巡视。

5

5、跌倒风险的患者,有相应标识及健康教育。

5

6、通知患者明早禁食抽血5

7、介绍疾病有关知识及翼状胬肉术前有关注意事项5

1、遵医嘱为患者做好术前准备。

10

2、做好术前健康指导和心理护理。

5

3、术后遵医嘱正确为患者实施治疗。

5

4、观察病情变化。

5

5、准确及时的为患者点眼药水5

6、术后健康指导、心理护理、饮食指导5

1、观察患者病情5

2、做好健康教育。

5

1、出院指导、出院宣教5

2、发患者意见征询表,征询患者意见。

5

3、协助患者办理出院手续。

5

检查日期 检查者: 得分

护士长签名 眼科翼状胬肉临床路径质控考核表入院当天第二至四天检查床号质控评价:护士长评价:本月合格率第五天出院日。

翼状胬肉切除术的临床路径

适用对象:第一诊断为翼状胬肉(ICD-10:H11.001)

行翼状胬肉切除加头转移术(IOL)(ICD-9-CM-3: 11.39001)患者姓名:性别:年龄:门诊号:住院号:

住院日期:年月日出院日期:年月日标准住院日:6-7天日期住院第1天住院第2-3天(手术准备日)

主要诊疗工作□询问病史与体格检查

□完成住院病历和首次病程记录

□开具检查检验单

□初步确定诊治方案和特殊检查项目

□核验各项检查结果正常

□手术医嘱

□完成术前准备与术前评估

□完成必要的相关科室会诊

□住院医师完成上级医师查房记录、术前小结等

□向患者及家属交待术前、术中、术后注意事项

□签署手术知情同意书

重点医嘱长期医嘱:

□眼耳鼻喉科护理常规

□二或三级护理

□饮食:根据患者情况而定

□抗菌药物眼药水点术眼

临时医嘱:

□血常规、血型、尿常规、大便常规+潜血

□凝血功能、肝肾功能、感染性疾病筛查、

血糖

□心电图、胸部X线平片

□必要时行心脏超声、心功能、肺功能检

查

□眼科相关检查

长期医嘱:

□眼耳鼻喉科护理常规

□二或三级护理

□饮食:根据患者情况而定

□抗菌药物眼药水点术眼

□其它相关治疗

临时医嘱

□术前医嘱:

□拟于明日手术室局麻加表麻下行左/右眼翼状胬肉

切除术加头转移术

□术前1小时眼睑结膜冲洗

□术前术眼剪眼睫毛

□术前用药

□术中特殊用药带药

主要护理工作□介绍病房环境、设施及设备

□入院护理评估

□健康教育

□患者活动:无限制

□饮食:根据患者情况而定

□执行入院后医嘱

□心理支持

□指导进行相关检查等

□静脉采血

□患者活动:无限制

□饮食:根据患者情况而定

□健康教育、心理支持、卫生知识及手术知识宣教

□术前沐浴、更衣

□告知患者及家属术前流程及注意事项

□术前手术物品准备

□执行医嘱

病情变异记录□无□有,原因:

1.

2.

□无□有,原因:

1.

2.

护士签名医师签名

日期

住院第4-5天(手术日)

术前、术中术后

主要诊疗工作□术前再次确认患者姓名、性别、年龄、手

术眼别

□施行手术

□完成手术记录

□完成术后小结

□向患者及家属说明手术情况

重点医嘱长期医嘱:

□眼耳鼻喉科护理常规

□二或三级护理

临时医嘱:

□根据病情需要制定

长期医嘱:

□眼耳鼻喉科术后护理常规

□二或三级护理

□抗菌药物+类固醇激素眼药水点术眼

临时医嘱:

□根据病情需要制定

主要护理工作□随时观察患者情况

□术前冲洗结膜囊

□术前术眼包扎

□术后心理护理与基础护理

□执行医嘱

□术后健康教

病情变异记录□无□有,原因:

1.

2.

护士签名医师签名

日期

住院第5天

(术后第1 日)

住院第6天

(术后第2天)

住院第7天

(出院日)

主要诊疗工作□上级医师查房

□观察病情变化

□检查患者术眼

□住院医师完成常规病程记

录

□上级医师查房

□观察病情变化

□检查患者术眼

□住院医师完成常规病程记

录

□上级医师查房

□明确是否符合出院标准

□完成出院记录、病案首

页、出院证明书等

□通知出入院处

□通知患者及家属

□向患者告知出院后注意

事项,如康复计划、返

院复诊、后续治疗及相

关并发症的处理等

□出院小结、诊断证明书

及出院须知交予患者

重点医嘱长期医嘱:

□二或三级护理(视情况)

□抗菌药物+类固醇激素眼药

水

□抗菌药物(视情况)

临时医嘱:

□根据病情需要制定

长期医嘱:

□二或三级护理(视情况)

□抗菌药物+类固醇激素眼

药水

□抗菌药物(视情况)

临时医嘱:

□根据病情需要制定

临时医嘱:

□今日出院

出院医嘱:

□出院后相关用药

主要护理工作□随时观察病情

□执行医嘱

□随时观察病情

□执行医嘱

□出院指导

□办理出院手续

□复诊时间

□作息、饮食、活动

□日常保健

□清洁卫生

□疾病知识及后续治疗

病情变异记录□无□有,原因:

1.

2.

□无□有,原因:

1.

2.

护士签名医师签名。