四、五、六讲局部血液循环障碍、水肿、炎症

- 格式:ppt

- 大小:22.86 MB

- 文档页数:82

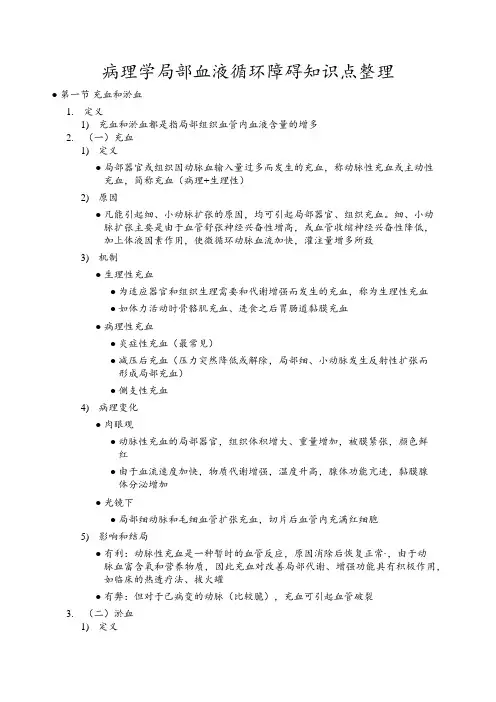

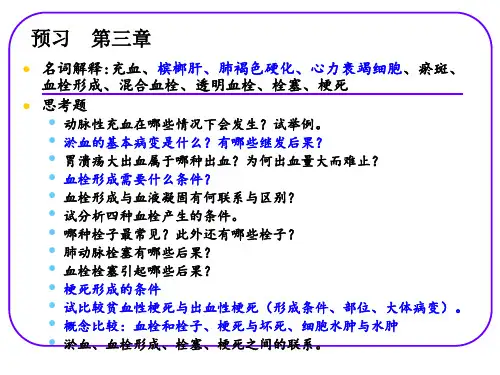

病理学局部血液循环障碍知识点整理●第一节充血和淤血1.定义1)充血和淤血都是指局部组织血管内血液含量的增多2.(一)充血1)定义●局部器官或组织因动脉血输入量过多而发生的充血,称动脉性充血或主动性充血,简称充血(病理+生理性)2)原因●凡能引起细、小动脉扩张的原因,均可引起局部器官、组织充血。

细、小动脉扩张主要是由于血管舒张神经兴奋性增高,或血管收缩神经兴奋性降低,加上体液因素作用,使微循环动脉血流加快,灌注量增多所致3)机制●生理性充血●为适应器官和组织生理需要和代谢增强而发生的充血,称为生理性充血●如体力活动时骨骼肌充血、进食之后胃肠道黏膜充血●病理性充血●炎症性充血(最常见)●减压后充血(压力突然降低或解除,局部细、小动脉发生反射性扩张而形成局部充血)●侧支性充血4)病理变化●肉眼观●动脉性充血的局部器官,组织体积增大、重量增加,被膜紧张,颜色鲜红●由于血流速度加快,物质代谢增强,温度升高,腺体功能亢进,黏膜腺体分泌增加●光镜下●局部细动脉和毛细血管扩张充血,切片后血管内充满红细胞5)影响和结局●有利:动脉性充血是一种暂时的血管反应,原因消除后恢复正常·,由于动脉血富含氧和营养物质,因此充血对改善局部代谢、增强功能具有积极作用,如临床的热透疗法、拔火罐●有弊:但对于已病变的动脉(比较脆),充血可引起血管破裂3.(二)淤血1)定义●由于静脉回流受阻,血液淤积于小静脉和毛细血管内,引起局部器官或组织内血量增多,称为静脉性充血,或被动性充血,又称淤血(仅病理性)2)原因●凡能引起静脉回流受阻的因素,均可引起静脉性充血3)机制●静脉受压(最常见炎症、肿瘤压迫):●静脉受压可引起管腔狭窄或闭塞,血液回流受阻,导致器官或组织淤血,如妊娠后期子宫压迫髂静脉引起下肢淤血水肿,或骨折时绷带扎太紧●静脉管腔狭窄或阻塞●血栓侵入静脉可阻塞静脉引起淤血,由于静脉有较多分支不易淤血,只有较大的静脉干受压、阻塞或多条静脉受压,侧支循环不能有效建立情况下,静脉腔阻塞才会引起淤血●心力衰竭●心力衰竭时,心排血量减少,心室舒张末期压力升高,阻碍静脉回流,造成淤血●左心衰竭:二尖瓣、高血压病使左心衰竭,血液滞留在左心腔,影响肺静脉的回流而引起肺淤血●右心衰竭:肺源性心脏病使右心衰竭时,血液滞留在右心腔,引起体循环淤血4)病理变化●肉眼观●淤血的组织、器官体积增大、被膜紧张、重量增加、颜色暗红。

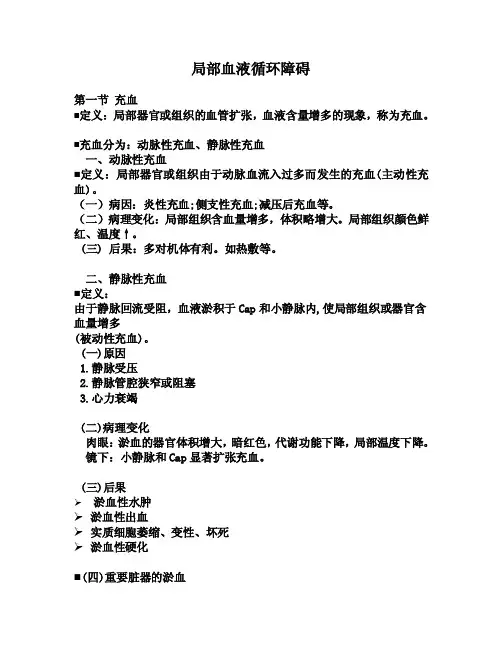

局部血液循环障碍第一节充血⏹定义:局部器官或组织的血管扩张,血液含量增多的现象,称为充血。

⏹充血分为:动脉性充血、静脉性充血一、动脉性充血⏹定义:局部器官或组织由于动脉血流入过多而发生的充血(主动性充血)。

(一)病因:炎性充血;侧支性充血;减压后充血等。

(二)病理变化:局部组织含血量增多,体积略增大。

局部组织颜色鲜红、温度↑。

(三) 后果:多对机体有利。

如热敷等。

二、静脉性充血⏹定义:由于静脉回流受阻,血液淤积于Cap和小静脉内,使局部组织或器官含血量增多(被动性充血)。

(一)原因1.静脉受压2.静脉管腔狭窄或阻塞3.心力衰竭(二)病理变化肉眼:淤血的器官体积增大,暗红色,代谢功能下降,局部温度下降。

镜下:小静脉和Cap显著扩张充血。

(三)后果淤血性水肿淤血性出血实质细胞萎缩、变性、坏死淤血性硬化⏹(四)重要脏器的淤血⏹慢性肺淤血⏹慢性肝淤血肺淤血⏹原因多为左心衰竭⏹病变:肉眼观:肺脏体积增大,重量增加,呈暗红色,质地变实,切开时可见有淡红或暗红色泡沫样液体流出。

光镜下:肺泡壁Cap和小静脉扩张、淤血,肺泡腔内水肿液,RBC,并有巨噬C吞噬RBC在胞浆内形成含铁血黄素即心衰C。

间质纤维组织增生。

“肺的褐色硬变”肝淤血⏹原因右心衰竭⏹病变肉眼观:肝脏体积增大,重量增加、质地较实、表面及切面可见红黄相间的条纹,形似槟榔。

(槟榔肝)。

光镜下:肝小叶中央静脉及四周肝窦淤血,肝C萎缩消失或坏死,小叶周边肝C脂肪变性。

⏹长期慢性肝淤血可导致淤血性肝硬化。

第二节出血⏹定义:血液由心血管腔内流出,称为出血(hemorrhage)。

分类:⏹破裂性出血⏹漏出性出血第三节血栓形成⏹定义:活体的心血管内,血液成分形成固体质块的过程称为血栓形成(thrombosis)。

所形成的固体质块叫血栓(thrombus)。

⏹血栓------活体内形成⏹血凝块------体外或死后一、血栓形成的条件及机制◆心血管内膜的损伤◆血流缓慢或涡流形成◆血液凝固性增高(一)心血管内膜的损伤⏹生理情况下内皮细胞以抗凝作用为主。

【病理学总结】局部血液循环障碍第三章局部血液循环障碍第一节充血器官或组织内血液含量异常增多称为充血(hyperemia)。

一、动脉性充血(arterial hyperemia)器官或组织因动脉输入血量的增多而发生的充血,又称主动性充血(active hyperemia),简称充血。

1、原因生理、病理情况下,血管舒张神经兴奋或舒血管活性物质释放,使细动脉扩张,动脉血流入组织造成。

2、类型:生理性充血,炎症性充血,减压后充血(局部器官或组织长期受压,当压力突然解除示,细动脉发生反射性扩张引起的充血)。

3、病变:器官、组织肿大,呈鲜红色,温度升高。

4、后果:多为暂时性血管反应,对机体无重要影响和不良后果。

二、静脉性充血(venous hyperemia)器官、组织由于静脉回流受阻,血液淤积在小静脉和毛细血管内,简称淤血(congestion)。

1、原因静脉受压、静脉腔阻塞、心力衰竭。

2、病变器官或组织肿胀,暗红,在体表时可有紫绀,温度下降。

代谢功能低下,镜下见小静脉及毛细血管扩张,可伴组织水肿及出血。

瘀血性水肿(congestive edema)毛细血管瘀血导致血管内流体静压升高和缺氧,其通透性增加,水、盐和少量蛋白质可漏出,漏出液潴留在组织内引起瘀血性水肿。

瘀血性硬化(congestive sclerosis)长时间的慢性淤血导致实质细胞发生萎缩,变性,甚至死亡。

间质纤维组织增生,加上组织内网状纤维胶原化,器官逐渐变硬。

3、后果:取决于淤血的范围、器官、程度、速度及侧支循环建立的情况。

表现为:淤血性出血、淤血性水肿、实质细胞变性坏死、淤血性硬化及侧枝循环的开放。

4、几个重要脏器的淤血:(1)慢性肝淤血大体上表现为“槟榔肝”,镜下肝小叶中央静脉扩张淤血,周围肝细胞脂肪变性。

槟榔肝(nutmeg liver):慢性肝瘀血时,小叶中央区因严重瘀血呈暗红色,两个或多个肝小叶中央瘀血区可相连,而肝小叶周边部肝细胞则因脂肪变性呈黄色,致使在肝的切面上出现红(瘀血区)黄(肝脂肪变区)相间的状似槟榔切面的条纹,故称为槟榔肝。

血液循环障碍分为全身性和局部性两类全身性血液循环障碍是指整个心血管系统功能失调局部血液循环障碍是指某个器官或局部组织的循环异常,表现为:局部血管内血量的异常;局部血管内容物异常;血管壁通透性和完整性的异常充血:局部器官或组织的血管扩张,血管内血液含量增多,可分为动脉性充血和静脉性充血动脉性充血是指因动脉血液流入过多而致局部组织或器官血管内的血量增多,简称充血原因 1 炎性充血 2 侧枝性充血 3 减压后充血(其中前两种对机体都有一定的生理意义,第3对人体是有害的)病理变化:1 细小动脉和毛细血管扩张,局部组织含血量增多 2 体积轻度增大3 颜色变深,变红,温度略上升静脉性充血是指由于静脉回流受阻,血液淤积在小静脉和毛细血管内,使局部组织或器官的含血量增多,简称淤血原因 1 静脉受压 2 静脉管腔狭窄或阻塞 3 心力衰竭病理变化器官体积增大,重量增加,包膜紧张、质地变实,光镜下可见小静脉和毛细血管扩张后果:取决于发生的程度、速度、部位、持续时间以及局部侧枝循环建立的情况等1 淤血性水肿2 淤血性出血3 实质细胞萎缩、变性和坏死4 淤血性硬化慢性肺淤血多发于左心衰竭临床上患者可有明显气促、缺氧、紫绀、咳出大量粉红色泡沫痰,并易继发肺部感染慢性肝淤血多发于右心衰竭或全心衰竭原因和类型:破裂性出血 1 血管的机械性损伤2 破坏性病变侵蚀血管壁3 心血管壁本身的病变漏出性出血 1 血管壁损伤2 血小板减少和血小板功能障碍3 凝血因子缺少血栓:活体的心血管内,血液成分形成固体质块的过程称为血栓形成,所形成的固体质块称为血栓(与凝血块不同,血栓是活体的心血管内由流动的血液所形成,而血凝块是由心血管外或死后静止的血液凝固而形成的)形成的条件 1 心血管内膜的损伤2 血液缓流或涡流形成3 血液凝固性增高内皮细胞同时具有抗凝和促凝两种作用,但在生理条件下,以抗凝作用为主1 形成细胞屏障,隔绝血流中的血小板、凝血因子和内皮下具促凝作用的胶原之间的接触,防止凝血过程的启动2 生成抑制血小板粘集的物质3 生成拮抗凝血酶或凝血因子的物质4 生成组织型血浆素原血栓的结局:1 软化、溶解、吸收2 机化、再通3 钙化对机体的影响:1 血栓形成的防御作用(可防止出血、可阻止出血,可防止细菌及毒素的蔓延扩散)2 不利影响阻塞血管;引起栓塞;导致心瓣膜病;继发性出血白色血栓(形成于心脏或大动脉)+混合血栓+红色血栓=延续性血栓(一般出现在静脉)栓塞:在循环血液中出现不溶性的异常物质,随血液运行而阻塞血管腔的现象运行途径:1 来自右心及体静脉系统的栓子,随血液进入肺动脉主干或其分支,可引起肺栓塞;某些小栓子还可以回流到人体动脉系统,阻塞动脉小分支2 来自左心、肺静脉或体循环动脉系统的栓子,随动脉血液运行,阻塞于各器官的小动脉内3 来自门静脉系统的栓子,引起肝内门静脉分支栓塞4 交叉性栓塞梗死:局部器官或组织因血流迅速阻断而引起的缺血性坏死原因 1 血栓形成和栓塞2 血管受压闭塞3 动脉持续性痉挛条件 1 供血血管的类型2 血流阻断发生的速度3 组织对缺氧的耐受性4 血液的含氧量。