明清时期徽派建筑

- 格式:ppt

- 大小:4.88 MB

- 文档页数:23

明清时期徽州建筑的艺术特色与传承徽州,位于安徽省南部,是一个有着悠久历史的地方。

自古以来,徽州人善于经商,其建筑文化也以其独特的风格而著称于世。

其中最为闻名的就是明清时期徽州建筑。

今天,我们一起来探索一下明清时期徽州建筑的艺术特色与传承。

一、徽派建筑的特点明清时期徽州建筑,也被称为徽派建筑。

徽派建筑的特点有很多,其中最为明显的就是建筑形式的独特性。

徽派建筑的设计尤其注重比例和对称。

在建筑布局中,会以一个中心轴线为基础,使得建筑在形式上达到了一种非常和谐的效果。

徽派建筑的另一个特点是其独特的装饰风格。

徽派建筑的外墙通常会被镶嵌上各种精美的砖雕和木雕,这些装饰往往具有极高的艺术价值。

徽派建筑中的装饰还包括对称的庭院以及庭院周围的门廊等。

这些设计不仅美观,而且还能够提高建筑的实用性。

二、徽派建筑的传承徽派建筑作为中华民族的文化遗产,一直深受人们的喜爱。

然而,随着现代化进程的加速,很多徽派建筑面临着消失的危险。

在这种情况下,如何才能传承徽派建筑文化呢?首先,要加强徽派建筑的保护和修缮工作。

尽管徽州的许多古建筑已经有数百年的历史,但是它们仍然能够完好地保留下来。

这得益于当地政府和社会各界的共同努力。

为了保护徽派建筑,有必要进行及时的修缮工作,以保证建筑的完整性和安全性。

其次,需要加强对徽派建筑文化的普及和宣传。

随着社会的发展,越来越多的人开始关注文化遗产的保护和传承。

为了让更多的人了解并爱上徽派建筑,我们需要加强对徽派建筑文化的普及和宣传工作,让更多的人来了解这种独特的建筑文化。

最后,还需要重视对徽派建筑的研究和探索工作。

徽派建筑作为一种独特的建筑文化形式,其内在的艺术价值必然是非常高的。

为了发掘这种内在价值,我们需要加强对徽派建筑的研究和探索工作,寻求有益的文化创新方案。

总之,徽派建筑是中国建筑文化中的一颗璀璨明珠,它在建筑领域的发展中起到了至关重要的作用。

为了让这种独特的建筑文化得以传承和发扬光大,我们需要加强文化价值的挖掘和传递,并将其塑造成为一种蕴含生命力和创造力的文化遗产。

徽州建筑的历史演变和文化意义徽州建筑是中国古代建筑的重要代表之一,它的建筑风格丰富多彩、独特精致,不仅体现了我国传统文化的魅力,也彰显了徽州地区深厚的历史底蕴和文化意义。

本文将从历史演变和文化意义两个方面进行探究。

历史演变徽州建筑的历史可以追溯到唐朝和宋朝时期,随着明清时期的发展,它逐渐成为了一种独特的建筑风格。

徽州建筑主要分为三个时期:明代、清初和清中期。

明代时期的徽州建筑以木造建筑为主,建筑风格简约古朴、结构精细,特别是独特的悬山式结构和明间式结构,在古代建筑史上独树一帜。

清初时期的徽州建筑大量采用了青砖和石料,在传统的木结构建筑中融合了西方建筑的风格,不仅突出了建筑物的线条和立体感,也展示了民族文化的融合。

清中期的徽州建筑则开始逐渐向建筑雕刻艺术和建筑装饰艺术方向发展,建筑中充满了高度精致的木制雕花,不仅是中国传统工艺的代表,也代表了中国古代建筑艺术的高峰。

文化意义徽州建筑不仅是中国传统建筑风格的代表,也蕴含着丰富的文化意义。

首先,徽州建筑具有地域性。

徽州历史悠久、文化丰厚,建筑设计和装修工艺融合了徽州地区的文化和民俗习惯,因此徽州建筑不仅具有美观的外观,也反映了徽州地区独特的历史、文化和地方特征。

其次,徽州建筑具有代表性。

徽州建筑不仅代表了中国古代建筑风格,也体现了中国古代建筑艺术的代表性。

其精湛的建筑设计和工艺技法以及丰富多彩的文化内涵使它成为中国传统文化的瑰宝之一。

最后,徽州建筑具有历史性。

徽州建筑蕴含着丰富的历史信息和文化遗产,是对中国传统建筑历史演变的重要记录和见证。

从古代到现在,在徽州建筑中可以看到中国传统建筑文化的传承和发展,反映了中国古代建筑发展的历史轨迹和建筑文化的内涵。

总之,徽州建筑作为中国传统建筑的代表之一,其历史演变和文化意义具有重要的价值和作用。

通过深入了解徽州建筑,可以更好地了解中国传统建筑文化的博大精深,并且对于其保护和传承也具有重要的借鉴意义。

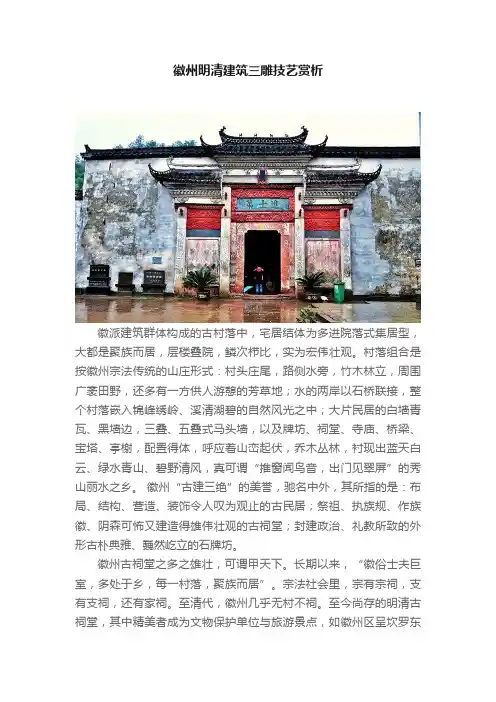

徽州明清建筑三雕技艺赏析徽派建筑群体构成的古村落中,宅居结体为多进院落式集居型,大都是聚族而居,层楼叠院,鳞次栉比,实为宏伟壮观。

村落组合是按徽州宗法传统的山庄形式:村头庄尾,路侧水旁,竹木林立,周围广袤田野,还多有一方供人游憩的芳草地;水的两岸以石桥联接,整个村落嵌入锦峰绣岭、溪清湖碧的自然风光之中;大片民居的白墙青瓦、黑墙边,三叠、五叠式马头墙,以及牌坊、祠堂、寺庙、桥梁、宝塔、亭榭,配置得体,呼应着山峦起伏,乔木丛林,衬现出蓝天白云、绿水青山、碧野清风,真可谓“推窗闻鸟音,出门见翠屏”的秀山丽水之乡。

徽州“古建三绝”的美誉,驰名中外,其所指的是:布局、结构、营造、装饰令人叹为观止的古民居;祭祖、执族规、作族徽、阴森可怖又建造得雄伟壮观的古祠堂;封建政治、礼教所致的外形古朴典雅、巍然屹立的石牌坊。

徽州古祠堂之多之雄壮,可谓甲天下。

长期以来,“徽俗士夫巨室,多处于乡,每一村落,聚族而居”。

宗法社会里,宗有宗祠,支有支祠,还有家祠。

至清代,徽州几乎无村不祠。

至今尚存的明清古祠堂,其中精美者成为文物保护单位与旅游景点,如徽州区呈坎罗东舒祠,歙县北岸吴氏宗祠,石潭叙伦堂,绩溪县大坑口龙川胡氏宗祠,黟县南屏叶、李、程三姓古祠堂群,以及休宁县溪头王氏宗祠、东临程氏宗祠等。

徽州牌坊作为一种石建筑留存至今,有表彰仕官的大学士坊,宣扬孝道的孝子坊,颂赞科举的状元坊、进士坊等。

它们既是精湛绝伦的建筑,扮演着构景、隔景的艺术角色,又是蕴涵着丰富文化的纪念碑。

明清石牌坊在古徽州几乎遍地林立,其中以歙县许国大学士坊、黟县西递胡文光刺史坊和绩溪县奕世尚书坊等著称。

徽州“古建三绝”的身上,都程度不同地附有徽派建筑上的木、砖、石“三雕”艺术,这是一份极其珍贵的中华民族地域文化的沉积物。

“三雕”艺术的应用十分广泛,涉及到明清建筑的装饰部件和家居用具等各个方面,且融装饰艺术与建筑结构为一体,互为连缀,相得益彰。

据地方志记载:歙县虬村黄氏、张氏,皆以雕刻著名,自明至清,世守其业。

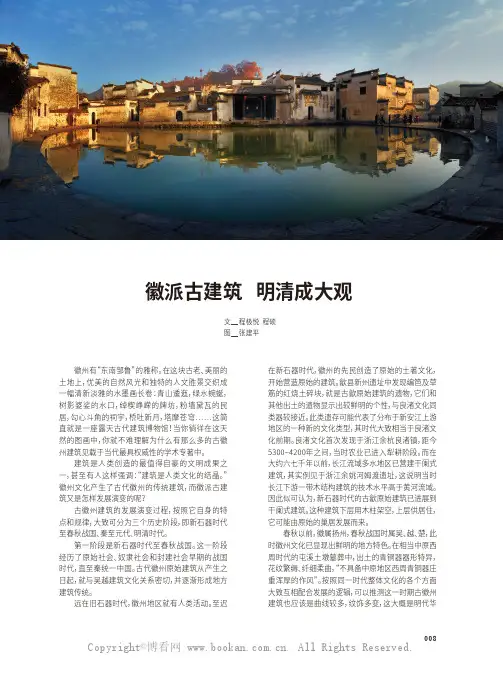

008文 程极悦 程硕图 张建平徽派古建筑 明清成大观徽州有“东南邹鲁”的雅称。

在这块古老、美丽的土地上,优美的自然风光和独特的人文胜景交织成一幅清新淡雅的水墨画长卷:青山逶迤,绿水蜿蜒,树影婆娑的水口,绰楔峥嵘的牌坊,粉墙黛瓦的民居,勾心斗角的祠宇,桥吐新月,塔摩苍穹……这简直就是一座露天古代建筑博物馆!当你徜徉在这天然的图画中,你就不难理解为什么有那么多的古徽州建筑见载于当代最具权威性的学术专著中。

建筑是人类创造的最值得自豪的文明成果之一,甚至有人这样强调:“建筑是人类文化的结晶。

”徽州文化产生了古代徽州的传统建筑,而徽派古建筑又是怎样发展演变的呢?古徽州建筑的发展演变过程,按照它自身的特点和规律,大致可分为三个历史阶段,即新石器时代至春秋战国、秦至元代、明清时代。

第一阶段是新石器时代至春秋战国。

这一阶段经历了原始社会、奴隶社会和封建社会早期的战国时代,直至秦统一中国。

古代徽州原始建筑从产生之日起,就与吴越建筑文化关系密切,并逐渐形成地方建筑传统。

远在旧石器时代,徽州地区就有人类活动。

至迟在新石器时代,徽州的先民创造了原始的土著文化,开始营造原始的建筑。

歙县新州遗址中发现编笆及草筋的红烧土碎块,就是古歙原始建筑的遗物,它们和其他出土的遗物显示出较鲜明的个性,与良渚文化同类器较接近。

此类遗存可能代表了分布于新安江上游地区的一种新的文化类型,其时代大致相当于良渚文化前期。

良渚文化首次发现于浙江余杭良渚镇,距今5300~4200年之间,当时农业已进入犁耕阶段。

而在大约六七千年以前,长江流域多水地区已营建干阑式建筑,其实例见于浙江余姚河姆渡遗址,这说明当时长江下游一带木结构建筑的技术水平高于黄河流域。

因此似可认为,新石器时代的古歙原始建筑已进展到干阑式建筑。

这种建筑下层用木柱架空,上层供居住,它可能由原始的巢居发展而来。

春秋以前,徽属扬州,春秋战国时属吴、越、楚,此时徽州文化已显现出鲜明的地方特色。

徽派建筑的历史演变和文化渊源徽派建筑是中国传统建筑中的一个重要分支,具有独特的历史演变和文化渊源。

本文将简要介绍徽派建筑的起源、发展和特点。

起源徽派建筑起源于中国安徽省黄山一带,在明代中叶开始兴盛,并一直延续到清代。

徽派建筑的兴起与当地经济繁荣有着密切的关系。

当时,徽商是安徽地区的商业精英,他们通过经商积累了大量财富。

这些富豪们利用自己的财力兴建了大量的宅第和祠堂,形成了独特的徽派建筑风格。

发展徽派建筑的发展可以分为三个阶段:明代、清代和民国时期。

在明代,徽派建筑的风格还较为简朴,注重结构的稳固和功能的实用。

到了清代,徽派建筑开始有了更多的装饰,线条和色彩更为丰富,富有装饰性的门窗、彩画、石雕和木雕等元素得到了广泛应用。

而在民国时期,徽派建筑的发展受到了西方建筑的影响,出现了一些具有现代风格的徽派建筑。

特点徽派建筑的特点主要体现在以下几个方面:1. 建筑结构稳固:徽派建筑注重建筑结构的稳定和抗震性能,采用了许多木构造和石构造的技术手法。

2. 独特的门窗设计:徽派建筑的门窗通常采用木质材料,具有独特的雕刻和装饰,如窗棂花纹和门楣的彩画。

3. 精美的彩画和雕刻:徽派建筑以其精美的彩画和雕刻而闻名,这些装饰元素通常以自然和传统文化为主题。

4. 丰富的文化内涵:徽派建筑融合了儒、道、和地方民俗的文化内涵,反映了中国传统文化的多样性和博大精深。

结论徽派建筑是中国传统建筑中的瑰宝,其历史演变和文化渊源使其成为了中国建筑文化的重要组成部分。

通过对徽派建筑的研究,我们可以更好地了解中国古代建筑的发展轨迹和精神内涵。

徽派建筑特征资料徽派建筑特点徽派古建筑以砖、木、石为原料,以木构架为主。

梁架多用料硕大,且注重装饰。

其横梁中部略微拱起,故民间俗称为“冬瓜梁”,两端雕出扁圆形(明代)或圆形(清代)花纹,中段常雕有多种图案,通体显得恢宏、华丽、壮美。

立柱用料也颇粗大,上部稍细。

明代立柱通常为梭形。

梁托、爪柱、叉手、霸拳、雀替(明代为丁头拱)、斜撑等大多雕刻花纹、线脚。

梁架构件的巧妙组合和装修使工艺技术与艺术手法相交融,达到了珠联璧合的妙境。

梁架一般不施彩漆而髹以桐油,显得格外古朴典雅。

墙角、天井、栏杆、照壁、漏窗等用青石、红砂石或花岗岩裁割成石条、石板筑就,且往往利用石料本身的自然纹理组合成图纹。

墙体基本使用小青砖砌至马头墙。

徽派建筑还广泛采用砖、木、石雕,表现出高超的装饰艺术水平。

砖雕大多镶嵌在门罩、窗楣、照壁上,在大块的青砖上雕刻着生动逼真的人物、虫鱼、花鸟及八宝、博古和几何图案,极富装饰效果。

木雕在古民居雕刻装饰中占主要地位,表现在月梁头上的线刻纹样,平盘斗上的莲花墩,屏门隔扇、窗扇和窗下挂板、楼层拱杆栏板及天井四周的望柱头等。

内容广泛,多人物、山水、花草、鸟兽及八宝、博古。

题材众多,有传统戏曲、民间故事、神话传说和渔、樵、耕、读、宴饮、品茗、出行、乐舞等生活场景。

手法多样,有线刻、浅浮雕、高浮雕透雕、圆雕和镂空雕等。

其表现内容和手法因不同的建筑部位而各异。

这些木雕均不饰油漆,而是通过高品质的木材色泽和自然纹理,使雕刻的细部更显生动。

石雕主要表现在祠堂、寺庙、牌坊、塔、桥及民居的庭院、门额、栏杆、水池、花台、漏窗、照壁、柱础、抱鼓石、石狮等上面。

内容多为象征吉祥的龙风、仙鹤、猛虎、雄狮、大象、麒麟、祥云、八宝、博古和山水风景、人物故事等,主要采用浮雕、透雕、圆雕等手法,质朴高雅,浑厚潇洒。

渊源徽派建筑作为徽文化的重要组成部分,历来为中外建筑大师所推崇。

它以黛瓦、粉壁、马头墙为表型特征,以砖雕、木雕、石雕为装饰特色,以高宅、深井、大厅为居家特点。

明清徽派建筑元素在现代室内空间中的形式传承明清徽派建筑作为中国古代建筑的重要流派之一,以其独特的风格和精湛的工艺赢得了广泛的赞誉。

随着社会的发展和人们审美意识的提高,明清徽派建筑元素在现代室内空间中的传承与创新成为一个热门话题。

明清徽派建筑的特点之一是注重对称和平衡。

在现代室内设计中,对称布局仍然被广泛运用。

比如,在客厅中,两侧对称的摆放家具和装饰品,营造出一种和谐与平衡的感觉。

此外,明清徽派建筑还注重空间的开敞与通透,现代室内设计常常采用大面积的玻璃窗和开放式的布局,使室内空间与自然环境相融合,营造出宽敞明亮的氛围。

明清徽派建筑的另一个重要特点是注重细节和装饰。

在现代室内设计中,徽派建筑的细节元素得到了广泛的应用。

比如,明清徽派建筑常用的雕花、彩绘和镶嵌技术,现代室内设计中常常运用在家具、墙壁和天花板的装饰上,增添了空间的美感和艺术气息。

同时,明清徽派建筑还注重色彩的运用,善于运用对比和搭配,现代室内设计中也常常运用对比色和色彩搭配,使空间更加丰富多彩。

此外,明清徽派建筑还注重与自然环境的融合。

在现代室内设计中,强调自然与人文的结合也成为了一个重要的理念。

比如,明清徽派建筑中常常运用庭院和水景等元素,现代室内设计中也常常通过室内庭院、水景墙等方式将自然元素引入室内空间,创造出一种与自然亲近的环境。

总之,明清徽派建筑元素在现代室内空间中的形式传承是一个不断创新与发展的过程。

通过对称与平衡、细节与装饰、自然与人文的结合,明清徽派建筑元素与现代室内设计相融合,创造出独特而具有个性的室内空间。

这种传承与创新的结合,不仅体现了中国传统文化的魅力,也满足了现代人们对舒适、美观的居住环境的追求。

明清徽州建筑艺术特点与审美特征研究一、本文概述徽州,位于中国安徽省南部,是一个历史悠久、文化底蕴深厚的地区。

明清时期的徽州,以其独特的建筑艺术和审美特征,成为了中国传统建筑艺术的重要代表。

这些建筑不仅在形式上体现了中国传统建筑的特点,更在文化内涵上展现了徽州人民深厚的历史文化底蕴和独特的审美追求。

本文旨在深入研究明清徽州建筑的艺术特点与审美特征,通过对其历史背景、建筑形式、装饰艺术、文化内涵等方面的探讨,揭示徽州建筑的艺术魅力和历史价值。

本文首先将对明清徽州建筑的历史背景进行梳理,探讨其形成的地理、经济、文化等多方面因素。

接着,将从建筑形式、空间布局、装饰艺术等方面入手,详细分析明清徽州建筑的艺术特点。

在此基础上,进一步探讨徽州建筑的审美特征,包括其追求自然与人文和谐统一的审美理念、注重细节和工艺精美的审美追求、以及蕴含深厚文化内涵的审美价值。

本文还将通过对徽州建筑实例的分析,具体展示其艺术特点和审美特征。

将结合现代建筑理论,对徽州建筑的艺术价值和历史地位进行评价,以期为当今的建筑设计和文化传承提供有益的启示和借鉴。

二、明清徽州建筑艺术特点明清时期的徽州建筑,以其独特的艺术风格与精湛的工艺水平,成为了中国传统建筑艺术宝库中的璀璨明珠。

这些建筑不仅体现了徽商经济的繁荣与文化的昌盛,也展现了徽州人民对于生活、自然与社会的深刻理解与独特审美。

明清徽州建筑在布局上注重与自然环境的和谐统一。

村落多依山傍水,建筑沿溪流或山势错落有致地排列,形成了独特的山水景观。

同时,建筑群体之间的空间布局也十分讲究,注重轴线对称与层次感,体现了中国传统的秩序观与礼仪制度。

在结构与材料方面,明清徽州建筑多采用木构架与砖石墙体的组合,这种结构形式既保证了建筑的稳定性与耐久性,又使得建筑外观呈现出一种质朴而典雅的美感。

同时,徽州建筑在木作、石雕、砖雕、木雕等方面都有着精湛的工艺,这些装饰不仅美化了建筑外观,也体现了徽州人民的精湛技艺与独特审美。

徽派建筑描述

徽派建筑是中国传统建筑中的一个流派,代表着中国古代建筑的精华。

它是一种在我国南方特有的民居建筑,它是一种在中国传统民居中具有典型意义的建筑物,它是徽州先民们在长期的社会实践中创造出来的。

徽派建筑始于唐代,盛于明清。

其代表了我国古代建筑的精华,是我国古代劳动人民智慧的结晶。

徽派建筑风格主要是以天井为中心,由前院、后院和内宅组成。

天井为“四水归堂”式,寓意“四世同堂”。

在天井中还设有水池,既有照壁的装饰作用,又有蓄水作用。

徽派建筑主要分布在安徽、江西、浙江、江苏等省,以徽州地区最多见。

徽派建筑具有浓郁的地方特色和文化内涵,反映了徽商独特的审美观和生活情趣。

徽派建筑主要分布在安徽省黄山市一带。

其中以黟县宏村镇最为集中。

宏村古称“牛形村”,位于黄山北麓黟县北部,距离县城10公里。

全村现有保存完好的明清时期古民居160余幢、近千间、约8万平方米,是一处典型的明清古民居建筑群。

—— 1 —1 —。

徽派建筑的总结1. 简介徽派建筑是中国传统建筑风格之一,起源于明代,盛行于明清两代,主要分布在中国安徽省的徽州地区。

徽派建筑以其独特的建筑风格和丰富的文化内涵而闻名于世。

本文将对徽派建筑的特点、历史背景以及文化意义进行总结。

2. 特点2.1 结构布局徽派建筑的结构布局追求均衡、谐调和精细,追求与自然环境的协调。

典型的徽派建筑是由前、中、后三进建筑构成,每进建筑之间有天井相连,形成独特的空间布局。

在建筑的正中心通常设有庭院,该庭院既是采光与通风的重要途径,也是建筑的视觉焦点。

2.2 屋顶形式徽派建筑的屋顶多为歇山式,这种屋顶形式曲线柔和,富有节奏感。

同时,屋顶上还常常装饰有雕刻精美的瓦当和飞檐,营造出独特的建筑氛围。

屋顶的造型并不仅仅是为了美观,也是为了抵御风雨,保护建筑。

2.3 砖雕木雕徽派建筑以其精湛的砖雕和木雕工艺而著名。

徽派建筑的立面常常用砖雕进行装饰,砖雕的内容多样,包括人物、动物、花卉等。

这些雕刻既具有装饰性,又富有文化内涵,展示了徽派建筑的艺术风格和审美追求。

同时,徽派建筑的檐口和门窗也常常采用木雕进行装饰,木雕的图案多样,精细程度令人惊叹。

3. 历史背景徽派建筑起源于明代,当时的徽州地区是一个商业繁荣、文化兴盛的地方。

徽州地区的商人和官僚集团在当时开始兴建徽派建筑,这些建筑既是居住之所,也是展示家族地位和社会地位的象征。

随着时间的推移,徽派建筑逐渐发展成为一种独特的建筑风格,并影响了后来的建筑形式。

徽派建筑在明清两代得到了迅猛发展,并成为当地文化的重要组成部分。

4. 文化意义徽派建筑不仅仅是一种建筑形式,更代表了徽州地区独特的文化传统和审美观念。

徽派建筑凭借其独特风格和精湛工艺,成为了中国建筑史上的瑰宝。

同时,徽派建筑还承载了徽州的历史记忆和精神追求,代表了徽州人民对于生活和美好的向往。

徽派建筑也成为了中国传统文化的重要组成部分,对于研究中国传统建筑以及中国传统文化具有重要意义。

5. 总结徽派建筑以其独特的结构布局、屋顶形式以及精湛的砖雕木雕工艺而闻名于世。