居住区 - 城市居住区规划设计规范

- 格式:doc

- 大小:554.73 KB

- 文档页数:36

《城市居住区规划设计规范》gb50180-20181.引言本规范是根据《中华人民共和国城市规划法》、《城乡规划法》、《建筑法》等法律法规制定的,用于城市居住区规划设计的技术标准和要求。

2.术语和定义2.1 居住区:以居住为主要功能的城市社区。

2.2 居住用地:专门供建设居住建筑的土地,包括住宅、公寓、别墅、集体宿舍等。

2.3 居住建筑:专门用于人居住的建筑物,包括住宅、公寓、别墅、集体宿舍等。

2.4 生活配套设施:指为满足居民日常生活需求而设置的设施,包括商业综合体、健身房、娱乐场所、公园绿地等。

2.5 交通配套设施:指为满足居民出行需求而设置的设施,包括道路、非机动车道、公交站点、停车场等。

3.总则3.1 城市居住区规划设计应当满足国家相关法律法规的要求,考虑到城市的环境、社会经济特点、居民需求等因素。

3.2 城市居住区应当具有多样性,包括居住建筑类型、户型、装修风格等。

3.3 城市居住区应当设置充足的生活配套设施和交通配套设施,以方便居民的生活和出行。

4.规划设计4.1 城市居住区的规划设计应当建立在科学的城市规划基础上,考虑到宏观和微观的影响因素,如城市的发展规划、资源利用、交通网络等。

4.2 城市居住区的规划设计应当充分考虑生态、环保、可持续发展的要求。

4.3 城市居住区的规划设计应当注重社会效益,为居民创造一个舒适、安全、健康的居住环境。

5.建筑设计5.1 城市居住建筑的设计应当符合相关建筑规范,注重人文环境,既要考虑到室内外的美观和空气质量、噪音、温湿度等环境因素,又要考虑到居住者的日常需要和习惯。

5.2 居住建筑的设计应当注重节能、环保,符合国家相关标准,避免不合理的消耗和浪费。

5.3 居住建筑的设计应当充分考虑居民的隐私问题,通过合理的间距和通风等方式,保护居民的私人空间。

6.生活配套设施6.1 城市居住区应当配备充足的生活配套设施,包括商业综合体、健身房、娱乐场所、公园绿地等,以满足居民的日常需要。

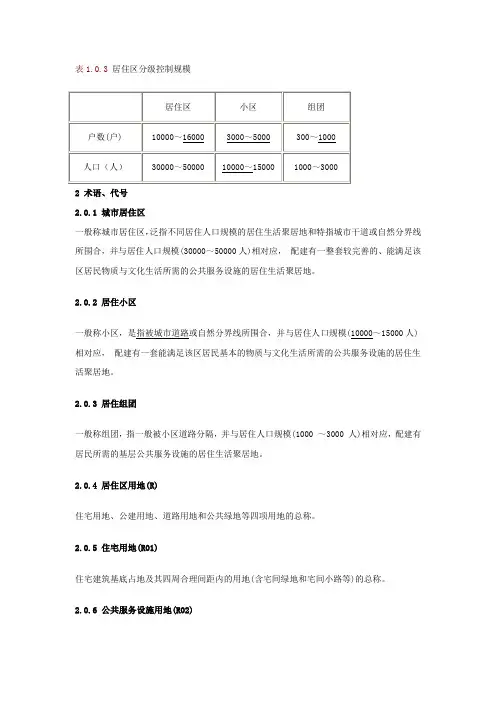

表1.0.3 居住区分级控制规模2 术语、代号2.0.1 城市居住区一般称城市居住区,泛指不同居住人口规模的居住生活聚居地和特指城市干道或自然分界线所围合,并与居住人口规模(30000~50000人)相对应,配建有一整套较完善的、能满足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

2.0.2 居住小区一般称小区,是指被城市道路或自然分界线所围合,并与居住人口规模(10000~15000人)相对应,配建有一套能满足该区居民基本的物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

2.0.3 居住组团一般称组团,指一般被小区道路分隔,并与居住人口规模(1000 ~3000 人)相对应,配建有居民所需的基层公共服务设施的居住生活聚居地。

2.0.4 居住区用地(R)住宅用地、公建用地、道路用地和公共绿地等四项用地的总称。

2.0.5住宅用地(R01)住宅建筑基底占地及其四周合理间距内的用地(含宅间绿地和宅间小路等)的总称。

2.0.6公共服务设施用地(R02)一般称公建用地,是与居住人口规模相对应配建的、为居民服务和使用的各类设施的用地,应包括建筑基底占地及其所属场院、绿地和配建停车场等。

2.0.7 道路用地(R03)居住区道路、小区路、组团路及非公建配建的居民汽车地面停放场地。

2.0.8居住区(级)道路一般用以划分小区的道路。

在大城市中通常与城市支路(10-14m)同级。

2.0.9小区(级)路一般用以划分组团的道路。

组团(级)路上接小区路、下连宅间小路的道路。

公共绿地(R04)满足规定的日照要求、适合于安排游憩活动设施的、供居民共享的集中绿地,包括居住区公园、小游园和组团绿地及其它块状带状绿地等。

道路红线城市道路(含居住区级道路)用地的规划控制线。

建筑线一般称建筑控制线,是建筑物基底位置的控制线。

日照间距系数根据日照标准确定的房屋间距与遮挡房屋檐高的比值。

住宅平均层数住宅总建筑面积与住宅基底总面积的比值(层)。

城市居住区规划设计规范在我们的日常生活中,城市居住区的规划设计至关重要。

它不仅影响着我们的居住体验,还关系到城市的整体发展和可持续性。

那么,究竟什么是城市居住区规划设计规范呢?城市居住区规划设计规范,简单来说,就是一套为了确保居民能够在安全、舒适、便利的环境中生活而制定的规则和标准。

这些规范涵盖了从居住区的选址、布局,到各类设施的配备,以及环境的保护等诸多方面。

首先,在选址方面,需要考虑多方面的因素。

比如,要避开自然灾害频发的区域,像地震带、洪水淹没区等。

同时,也要尽量选择交通便利的地方,方便居民出行。

而且,周边的基础设施,如医院、学校、商场等也应该相对完善,以满足居民日常生活的各种需求。

在布局上,要充分考虑到采光、通风等问题。

不能让建筑物过于密集,导致居民的居住空间阴暗潮湿。

合理的建筑间距可以保证充足的阳光照射和空气流通,提高居住的舒适度。

此外,还要规划好公共空间,比如公园、广场等,为居民提供休闲娱乐的场所。

居住区的道路交通规划也是规范中的重要内容。

道路的宽度和布局要能够满足车辆和行人的通行需求,同时要保证交通安全。

要有明确的人车分流设计,减少交通事故的发生。

停车场的设置也要合理,既不能占用过多的居住空间,又要方便居民停车。

各类设施的配备是衡量居住区质量的重要标准之一。

教育设施,从幼儿园到中小学,要根据居住区的规模和人口数量进行合理配置,保证孩子们能够就近入学。

医疗设施方面,要有社区诊所或者小型医院,能够处理常见的疾病和突发状况。

商业设施要满足居民的购物需求,包括超市、菜市场等。

在环境方面,要注重绿化和生态保护。

增加绿化面积可以改善空气质量,降低噪音,还能美化居住环境。

同时,要做好垃圾处理和污水处理,避免对环境造成污染。

而且,规范还对居住区的安全性提出了要求。

要有完善的安保设施,比如门禁系统、监控摄像头等。

建筑物的设计要符合防火、抗震等安全标准。

另外,随着社会的发展,一些新的需求也逐渐被纳入到规范当中。

城市居住区设计规范一、居住区布局规范1.合理规划不同功能区域,如住宅区、商业区、公共服务区、绿地等,确保资源的合理利用和互补发展。

2.合理分配用地面积,确保每个居住区的功能和容量能够满足居民的基本需求。

3.设置便利的交通网络,包括便捷的公共交通线路、道路系统和人行天桥或地下通道等,以方便居民出行和交通流动。

二、住宅建筑规范1.合理规划和设计楼盘内的住宅户型,注重通风、光线、采光等自然环境因素,提高居住舒适度。

2.提供充足的公共服务设施,如儿童游乐场、健身器材区等,增加居民的生活品质和社交互动。

3.建立住宅小区卫生管理规定,确保小区的卫生环境整洁,垃圾分类处理和垃圾收运系统的建立。

三、环境保护规范1.植物绿化和景观设计,提高居住区的美观度和生态环保功能。

2.合理利用雨水资源和太阳能等可再生能源,减少能源消耗和环境污染。

3.控制噪音污染,合理设置隔音设施和噪音防护措施,保护居民的生活环境,提高生活质量。

四、公共服务规范1.设置必要的公共服务设施,如学校、医院、公园等,满足居民的基本需求。

2.建立完善的社区管理体系和居委会机构,提供优质的社区服务和居民自治的平台。

3.保障居民的生活安全,包括设置消防设施、安全防护设备等,提高居民的安全感。

五、可持续发展规范1.鼓励住宅小区采用可再生材料和节约能源的建筑设计,在建筑材料选择和施工过程中尽量减少对环境的影响。

2.提倡低碳出行,鼓励居民步行、骑行和乘坐公共交通出行,减少机动车使用。

综上所述,城市居住区设计规范是为了提高城市居民的生活质量和生活安全,保护城市环境和资源,促进城市可持续发展而制定的一系列规定和指导措施。

这些规范使城市的居住区更加宜居、宜人,促进社区团结和居民自治的发展。

同时,规范也为设计师和开发商提供了明确的指导,确保居住区的建设与管理质量的稳定和提升。

中华人民共和国国家标准城市居住区规划设计规范GB 50180—93(2002 年版)主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年2月1日工程建设标准局部修订公告第31号关于国家标准《城市居住区规划设计规范》局部修订的公告根据建设部《关于印发<一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[1998]94号)的要求,中国城市规划设计研究院会同有关单位对《城市居住区规划设计规范》GB50180-93进行了局部修订。

我部组织有关单位对该规范局部修订的条文进行了共同审查,现予批准,自2002年4月1日起施行,其中,1.0.3、3.0.1、3.0.2、3.0.3、5.0.2(第1款)、5.0.5(第2款)、5.0.6(第一款)、6.0.1、6.0.3、6.0.5、7.0.1、7.0.2(第3款)、7.0.4(第1款的第5项)、7.0.5为强制性条文,必须严格执行。

该规范经此次修改的原条文规定同时废止。

中华人民共和国建设部2002年3月11日关于发布国家标准《城市居住区规划设计规范》的通知建标〔1993〕542号根据国家计委计综(1987)250号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《城市居住区规划设计规范》已经有关部门会审,现批准《城市居住区规划设计规范》GB 50180-93为强制性国家标准,自一九九四年二月一日起施行。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部1993年7月16日前言根据建设部建标[1998]94号文件《关于印发“一九九八年工程建设标准制定、修订计划”的通知》要求,对现行国家标准《城市居住规划设计规范》(以下简称规范)进行局部修订。

本次规范修订主要包括以下几个方面:增补老年人设施和停车场(库)的内容;对分级控制规模、指标体系和公共服务设施的部分内容进行了适当调整;进一步调整完善住宅日照间距的有关规定;与相关规范或标准协调,加强了措辞的严谨性。

城市居住区设计规范一、居住区整体规划设计要求居住区整体规划设计要考虑居住者的居住需求、交通便利性、绿化环境、社区设施等因素,确保居住区的居住品质和生活质量。

规划设计要合理布局,保证道路交通畅通,并留足足够的停车位。

要合理规划绿化空间,增加居住区的景观美化和生态环保功能。

二、建筑设计要求居住区的建筑设计要注重自然采光和通风,保证室内空气质量和居住者的健康。

建筑的高度和密度要合理,不能给居住者带来压迫感。

同时,要考虑到防火、防潮、防震等安全因素,并设置消防设施和安全出口。

三、生活设施要求居住区的生活设施要便利、完善。

包括商业设施、文化设施、医疗设施、学校等,能够满足居住者的日常生活需求。

此外,要合理规划公共空间,包括公园、广场等,提供居民休闲娱乐的场所。

四、社区管理和服务要求居住区的社区管理和服务要规范、高效。

建立居民委员会或物业管理公司,负责居住区的管理,包括环境卫生、公共设施维修、安全防范等。

提供居民活动和社交服务,促进居民之间的交流和社区凝聚力。

五、环境保护要求居住区的设计要注重环境保护,采取合理的垃圾分类和处理方式,减少噪音和污染源。

要合理规划雨水排放系统,确保居住区的排水畅通。

同时,要注重节能和资源的合理利用,推广绿色建筑和可再生能源的使用。

六、居住区配套设施要求居住区的配套设施要完善,包括供水、供电、供暖等基础设施。

同时,要注重交通设施的建设,规划合理的道路和交通网络,方便居住者的出行。

为了提高居住区的安全性,要设置良好的照明设施和监控设备。

总之,城市居住区设计规范是为了创造舒适、安全、便利的居住环境,提高居住者的生活品质和幸福感。

各项规范要求的实施充分考虑到了人的居住需要和社会发展的要求,能够使居住区真正成为人们的家园,为居住者营造和谐、宜居的生活环境。

新版居住区规划设计导则居住区规划设计规范《城市居住区规划设计规范》城市居住区规划设计规范日照标准篇一居住区规划居住区规划1.任务:是为居民创造一个满足日常物质和文化生活需要的舒适、方便、安宁和优美的环境。

在居住区内,除了布置住宅外,还须布置居民日常生活所需要的各类公共服务设施、绿地和活动场所、道路广场、市政工程设施等。

居住区规划必须根据城市总体规划和近期建设的要求,对居住区内各项建设作出综合的全面安排。

居住区规划还必须考虑一定时期国家经济发展水平和居民生活需要及习惯、物质技术条件以及气候、地形和现状基础等条件,同时应注意远近结合,留有发展余地。

居住区规划属于城市详细规划的范畴。

一、居住区的影响因素及其历史演变不同历史时期城市的居住区形态与居住环境显示出很大的差异性,表现为一个渐进的历史演变过程,从中可折射出人类社会文明进步的轨迹。

影响居住活动的主要因素有:生产力水平、经济发展水平、自然条件、社会与家庭结构、文化与民俗等。

二、居住区的分级、规模与特点1.居住区是一个城市中住房集中,并设有一定数量及相应规模的公共服务设施和公用设施的地区,是一个在一定地域范围内为居民提供居住、游憩和日常生活服务的社区。

用地一般在50~100公顷。

特点:规模大、配套设施完备、环境优雅、居住功能与生活服务功能并重。

1个居住区可以划分为4~5个居住小区,也可直接划分为若干个居住组团。

2.居住小区指由城市道路或自然界线(河流等)划分的、具有一定规模并不为干道所穿越的完整地段,小区内设有整套满足居民日常生活需要的基层服务设施和公共绿地。

用地一般为15~35公顷。

特点:规模适中、配套设施齐备、环境标准适度、以居住职能为主以日常生活服务功能为辅。

3.居住组团指由若干栋住宅组合而成的,并不为小区主干路穿越的地块,内设为居民服务的最基本的管理服务设施和庭院,它是构成居住区或居住小区的基本单位。

用地一般为4~6公顷。

特点:规模小、配套设施少、以居住功能为主辅以少量基本生活服务职能。

城市居住区规划设计规范2022一、城市居住区规划设计基本原则1、注重共同居住性。

居住区规划要到达用户的生活实际需求,满足住宅的基本安全条件,促进和谐睦邻与共同文明,在核心区域附近注重环境建设,与其他城市各类功能场所融为一体,让居民享有安全和舒适的生活条件。

2、重视文脉继承。

城市居住区应尊重地方历史传统,促进文脉的继承,不但要发挥传统建筑的特色,还要反映当前地域的特色,以充分表达本地区文化底蕴与创新活力,保护地方历史文物,留存本地文化传统。

3、强调开发节制。

居住区规划设计要尊重自然环境,实行有序发展,做到环保开发,开发慢于自然生态发展,以节约用地资源,合理分配及开发,避免资源浪费,保留地理景观和自然环境,健全开发经济社会可持续发展模式。

二、规划设计内容1、居住功能一是保障居住需求条件。

在居住区内要建立完善的公共服务设施,如教育设施、医疗服务、市政公典、安全防护系统、市民活动场所等,满足居住者日常公共需求,并设置社区园林供人们活动休憩,为市民提供便捷安全的服务。

二是确保适宜的居住环境。

居住区的服务设施要分布合理,在居住范围内要有完善的照明装置,将自然与人造环境有机结合起来,营造舒适的居住环境,同时要考虑构筑规范的道路与多功能的收纳系统,以充分确保居住者的安全需求。

2、安全与维护一是加强安全设施建设。

规划设计要加强安全设施建设,安装完善的消防设施,构筑稳固可靠的安全墙壁,防止居民遭受外来入侵及破坏,让居民可以安全安心的生活。

二是推进居住环境的维护。

环境维护要有严格的管理和专业的方法,在居住区内推行街道清洁、园林绿化、及其它基础设施养护工作,营造净化整洁的社区环境,让市民在安全舒适的环境中居住愉快。

三、可持续发展机制1、采取有效措施,实现可持续发展。

城市居住区可以通过制定相关政策或其他有效措施,保护自然资源,减少对自然环境的破坏,实施节水节能措施,防止土地浪费,建立可持续的经济模式,维持可持续发展。

2、构建可持续的社区基础设施。

最新城市居住区规划设计规范一、引言城市居住区规划设计是指根据城市发展的需要,为居民提供良好生活环境和便利的公共设施,合理规划和设计城市居住区的布局、道路、绿化、建筑等方面的要求。

本文旨在制定最新的城市居住区规划设计规范,以确保城市居住区的可持续发展和居民的生活质量。

二、总则1. 城市居住区规划设计应符合国家、地方相关法律法规和政策,保护环境、节约资源,提高居民的生活质量。

2. 城市居住区规划设计应注重人文关怀,满足不同人群的需求,提供多样化的公共服务设施。

3. 城市居住区规划设计应注重社区的功能性和可持续性,提供便利的交通、商业、医疗、教育等基础设施。

4. 城市居住区规划设计应注重生态环境保护,合理规划和设计绿地、水体、景观等,提供良好的生态环境和生活品质。

5. 城市居住区规划设计应注重文化遗产的保护和利用,保留和发展历史文化特色,提升城市的文化品位。

三、城市居住区规划设计的基本原则1. 人性化原则:注重人的需求和福祉,提供便利的交通、教育、医疗、商业等公共服务设施,创造宜居的环境。

2. 综合性原则:注重城市居住区内各项设施和功能的综合规划,提供全方位的服务和便利。

3. 可持续性原则:注重生态环境保护和资源的合理利用,推动城市居住区的可持续发展。

4. 开放性原则:注重城市居住区与周边环境的联系,打破封闭性,提供良好的城市交流和互动空间。

5. 安全性原则:注重城市居住区的安全性和防灾减灾能力,规划和设计合理的应急通道和避难场所。

四、城市居住区规划设计的内容要求1. 布局规划要求:a. 合理划分功能区域,包括住宅区、商业区、公共服务区、绿地区等,确保各功能区域的合理布局和互相配合。

b. 合理规划道路网络,包括主干道、支路、步行街等,确保交通畅通和便利。

c. 合理规划绿地和水体,提供良好的生态环境和休闲空间。

d. 合理规划公共设施,包括学校、医院、商场、公园等,满足居民的日常生活需求。

2. 建筑设计要求:a. 建筑外观应美观大方,符合当地的建筑风格和文化特色。

《城市居住区规划设计规范》(一)关于发布国家标准《城市居住区规划设计规范》的通知建标[1993]542号根据国家计委计综(1987)250号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《城市居住区规划设计规范》已经有关部门会审,现批准《城市居住区规划设计规范》GBJ137-90为强制性国家标准,自一九九四年二月一日起施行。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部一九九三年七月十六日一、总则1、为确保居民基本的居住生活环境,经济、合理、有效地使用土地和空间,提高居住区的规划设计质量,制定本规范。

2、本规范适用于城市居住区的规划设计。

3、居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。

各级标准控制规模,应符合以下图表中的规定。

其规划组织结构可采用居住区小区组团、居住区组团、小区组团及独立式组团等多种类型。

4、居住区的配建设施,必须与居住人口规模相对应。

其配建设施的面积总指标,可根据规划组织结构类型统一安排、灵活使用。

5、住区的规划设计,应遵循下列基本原则:1)符合城市总体规划的要求;2) 符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;3)综合考虑所在城市的性质、气候、民族、习俗和传统风貌等地方特点和规划用地周围的环境条件,充分利用规划用地内有保留价值的河湖水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等,并将其纳入规划;4)适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造方便、舒适、安全、优美的居住生活环境;5) 为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;6) 为工业化生产、机械化施工和建筑群体、空间环境多样化创造条件;7) 为商品化经营、社会化管理及分期实施创造条件;8) 充分考虑社会、经济和环境三方面的综合效益。

6、居住区规划设计除执行本规范外,尚应符合国家有关标准与规范的规定。

中华人民共和国国家标准城市居住区规划设计规范GB 50180—93(强制性条文)主编部门:中华人民共和国建设部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994年2月1日1.0.3 居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。

各级标准控制规模,应符合表1.0.3的规定。

表1.0.3 居住区分级控制规模3.0.1 居住区规划总用地,应包括居住区用地和其他用地两类。

其各类、项用地名称可采用本规范第2章规定的代号标示。

3.0.2 居住区用地构成中,各项用地面积和所占比例应符合下列规定:3.0.2.1 居住区用地平衡表的格式,应符合本规范附录A,第A.0.5条的要求。

参与居住区用地平衡的用地应为构成居住区用地的四项用地,其他用地不参与平衡;3.0.2.2 居住区内各项用地所占比例的平衡控制指标,应符合表3.0.2的规定。

表3.0.2 居住区用地平衡控制指标(%)3.0.3 人均居住区用地控制指标,应符合表3.0.3规定。

表3.0.3 人均居住区用地控制指标(㎡/人)注:本表各项指标按每户3.2人计算。

5.0.2住宅间距,应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求确定。

5.0.2.1 住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定;对于特定情况还应符合下列规定:(1)老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准;(2)在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低;(3)旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时的标准。

表5.0.2-1 住宅建筑日照标准○2底层窗台面是指距室内地坪0.9m高的外墙位置。

5.0.5.2 无电梯住宅不应超过六层。

在地形起伏较大的地区,当住宅分层入口时,可按进入住宅后的单程上或下的层数计算。

5.0.6.1 住宅建筑净密度的最大值,不应超过表5.0.6-1的规定;表5.0.6-1 住宅建筑净密度控制指标(%)注:混合层取两者的指标值作为控制指标的上、下限值。

城市居住区规划设计规范11. 引言城市居住区规划设计规范是为了保障城市居民的生活质量和居住环境而制定的一系列规范。

本规范旨在指导城市居住区的规划设计工作,确保城市居住区的合理布局、良好环境和可持续发展。

本文档将介绍城市居住区规划设计的基本原则、要求和流程,并提供一些建议和指导。

2. 规划设计原则城市居住区的规划设计应遵循以下原则:2.1 人本主义原则城市居住区的规划设计应以人为本,满足居民的基本需求和愿望。

规划应充分考虑居民的居住、工作、娱乐和交通等方面的需求,创造舒适、安全和便利的居住环境。

2.2 可持续发展原则城市居住区的规划设计应符合可持续发展的要求,充分考虑资源的合理利用和环境的保护。

规划应鼓励能源的节约与再生利用,建立可再生能源系统,减少对环境的污染和破坏。

2.3 社区功能原则城市居住区的规划设计应注重社区的功能完善和社会互动。

规划应合理划分社区内的公共空间,设立社区中心、公园、学校、商业中心等公共设施,提供丰富的社区生活和文化活动。

2.4 城市生态原则城市居住区的规划设计应注重生态环境的保护和恢复。

规划应合理布局绿地和湿地,保留和改善生态系统,建立生态廊道和生物多样性保护区,提供自然环境和休闲空间。

2.5 灵活适应原则城市居住区的规划设计应具备一定的灵活性和适应性。

规划应考虑未来的可扩展性和调整性,以适应人口增长、社会变迁和科技发展等因素的影响。

规划应借鉴其他成功案例,并与相关部门和专家进行充分沟通和研讨。

3. 规划设计要求城市居住区的规划设计应满足以下要求:3.1 构建合理的交通网络规划设计中应合理布局道路、交通枢纽、公共交通设施等,以便居民便利出行。

应提供完善的步行、自行车和公共交通系统,以减少汽车出行量,减少交通拥堵和环境污染。

3.2 划定合理的用地规划规划设计中应合理划定不同用地的功能和布局,包括住宅区、商业区、办公区、工业区等。

应统筹考虑不同功能区域的协调发展和相互作用,确保居住区内的各项需求得到满足。

城市居住区规划设计规范在城市的发展进程中,居住区的规划设计扮演着至关重要的角色。

它不仅关乎着居民的生活质量,还对城市的整体形象和可持续发展产生深远影响。

一个合理规划设计的城市居住区应当充分考虑到多方面的因素。

首先是地理位置和自然环境。

要评估地形地貌,是否存在山坡、河流、湖泊等自然景观和地理特征。

充分利用这些自然元素,既能增添居住区的美感,又有助于打造独特的生态环境。

比如,临近河流的区域可以规划休闲步道和亲水平台,靠山的地方可以设计成与山体融合的景观带。

交通便利性也是关键要素之一。

居住区周边应当有完善的道路网络,包括主干道、次干道和支路,以确保居民能够便捷地出行。

同时,要考虑公共交通的覆盖,如公交线路、地铁站等,方便居民选择绿色出行方式。

停车场的规划也不能忽视,要根据居民的户数和车辆拥有量,合理确定停车位的数量和位置。

在功能布局方面,要做到合理分区。

将居住、商业、教育、医疗、休闲等不同功能区域进行科学划分,避免相互干扰。

例如,将商业区集中设置在交通便利的地段,方便居民购物;学校和幼儿园要靠近居住区,保障孩子上学的安全和便捷;医疗设施要分布均匀,确保居民在紧急情况下能够及时获得救治。

建筑设计是居住区规划的重要组成部分。

建筑的风格应当与城市的整体风貌相协调,同时也要满足居民的审美需求。

建筑的高度、密度和间距要合理,以保证充足的采光和通风。

户型设计要多样化,满足不同家庭结构和生活方式的需求。

此外,建筑的节能和环保性能也越来越受到重视,采用新型的建筑材料和技术,降低能源消耗,减少对环境的影响。

绿化景观的打造对于提升居住区的品质至关重要。

要有足够的绿地面积,种植多样化的植物,形成四季有景的效果。

公共绿地可以设置儿童游乐设施、健身器材等,为居民提供休闲娱乐的空间。

同时,要注重景观的细节设计,比如小径的铺设、花坛的布置等,营造出舒适宜人的环境。

基础设施的完善是居住区正常运转的保障。

水、电、气、暖等供应系统要稳定可靠,排水和污水处理设施要高效环保。

GB5018093城市居住区规划设计规范篇一:城市居住区规划设计规范GB-50180-93(2002年版)10 管线综合10.0.1 居住区内应设置给水、污水、雨水和电力管线,在采用集中供热居住区内还应设置供热管线,同时还应考虑燃气、通讯、电视公用天线、闭路电视、智能化等管线的设置或预留埋设位置。

10.0.2 居住区内各类管线的设置,应编制管线综合规划确定,并应符合下列规定: 10.0.2.1 必须与城市管线衔接;10.0.2.2 应根据各类管线的不同特性和设置要求综合布置。

各类管线相互间的水平与垂直净距,宜符合表10.0.2—1和表10.0.2—2的规定;各种地下管线之间最小水平净距(m) 表10.0.2-1注:①表中给水管与排水管之间的净距适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于3.0m;②大于或等于10KV的电力电缆与其它任何电力电缆之间应大于或等于0.25m,如加套管,净距可减至0.1m;小于10KV电力电缆之间应大于或等于0.1m;③低压燃气管的压力为小于或等于0.005mpa,中压为0.005~0.3mpa,高压为0.3~0.8mpa。

10.0.2.3 宜采用地下敷设的方式。

地下管线的走向,宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线型顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉; 10.0.2.4 应考虑不影响建筑物安全和防止管线受腐蚀、沉陷、震动及重压。

各种管线与建筑物和构筑物之间的最小水平间距,应符合表10.0.2-3规定;各种管线与建、构筑物之间的最小水平间距(m)表10.0.2-3注:①表中给水管与城市道路侧石边缘的水平间距1.0m适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于1.5m;②表中给水管与围墙或篱笆的水平间距1.5m是适用于管径小于或等于200mm,当管径大于200mm时应大于或等于2.5m;③排水管与建筑物基础的水平间距,当埋深浅于建筑物基础时应大于或等于2.5m;④表中热力管与建筑物基础的最小水平间距对于管沟敷设的热力管道为0.5m,对于直埋闭式热力管道管径小于或等于250mm时为2.5m,管径大于或等于300mm时为3.0m,对于直埋开式热力管道为5.0m。

城市居住区规划设计规范HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】城市居住区规划设计规范(2006) 【标题】《城市居住区规划设计规范》(一) 【颁布日期】 2006-3-23 【颁布单位】国家建设部会同有关部门共同制订【实施日期】 2006-3-23关于发布国家标准《城市居住区规划设计规范》的通知建标[1993]542号根据国家计委计综(1987)250号文的要求,由建设部会同有关部门共同制订的《城市居住区规划设计规范》已经有关部门会审,现批准《城市居住区规划设计规范》GBJ137-90为强制性国家标准,自一九九四年二月一日起施行。

本标准由建设部负责管理,具体解释等工作由中国城市规划设计研究院负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部一九九三年七月十六日一、总则1、为确保居民基本的居住生活环境,经济、合理、有效地使用土地和空间,提高居住区的规划设计质量,制定本规范。

2、本规范适用于城市居住区的规划设计。

3、居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。

各级标准控制规模,应符合以下图表中的规定。

其规划组织结构可采用居住区小区组团、居住4、居住区的配建设施,必须与居住人口规模相对应。

其配建设施的面积总指标,可根据规划组织结构类型统一安排、灵活使用。

5、住区的规划设计,应遵循下列基本原则:1)符合城市总体规划的要求;2) 符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;3)综合考虑所在城市的性质、气候、民族、习俗和传统风貌等地方特点和规划用地周围的环境条件,充分利用规划用地内有保留价值的河湖水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等,并将其纳入规划;4)适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造方便、舒适、安全、优美的居住生活环境;5) 为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;6) 为工业化生产、机械化施工和建筑群体、空间环境多样化创造条件;7) 为商品化经营、社会化管理及分期实施创造条件;8) 充分考虑社会、经济和环境三方面的综合效益。

城市居住区规划设计规范城市居住区规划设计规范是为了促进城市可持续发展和提高居民生活质量而制定的一系列规定和标准。

下面将介绍一些常见的城市居住区规划设计规范。

首先是小区规划。

一个良好的小区规划应包括以下几个方面:合理的用地布局,包括居住用地、公共设施用地、绿地用地等,以满足居民的基本需求;合理的建筑密度和容积率,使小区不显得拥挤,同时也能保护居民的隐私;合理的交通布局,包括道路、步行道、自行车道等,以方便居民的出行。

其次是建筑设计。

城市居住区的建筑设计应注重以下几个方面:建筑的风格和外观应与周围环境相协调,使整个小区的风貌统一;建筑的高度应与周围建筑相适应,避免出现高低悬殊的情况;建筑的内部布局应合理,充分利用空间,使居住舒适。

再次是公共设施。

城市居住区应配备一定的公共设施,以提高居民的生活质量。

其中包括学校、医院、商店、娱乐设施等。

这些设施应尽可能分散布局,以方便居民就近使用。

另外,城市居住区的绿化也是非常重要的。

绿地能提供居民的休闲和娱乐场所,同时也能改善环境质量。

城市居住区规划设计规范应要求一定比例的绿地用地,并注重绿地的布局和景观设计,创造一个舒适宜人的居住环境。

此外,城市居住区规划设计规范还应关注环境保护和节能减排。

建筑和公共设施应采用节能技术和设备,减少能源消耗;同时,要注重垃圾处理和污水处理等环境保护措施,减少对环境的污染。

总之,城市居住区规划设计规范是为了实现城市的可持续发展和提高居民生活质量而制定的一系列规定和标准。

通过合理的用地布局、建筑设计、公共设施配置、绿化等措施,创造一个舒适宜人的居住环境,提高城市的宜居性。

同时,也要关注环境保护和节能减排,实现可持续发展。

城市居住区规划设计规范GB 50180—93(2002 年版)第31号目录目录 (2)1 总则 (3)2 术语、代号 (3)3 用地与建筑 (5)4规划布局与空间环境 (6)5 住宅 (7)6 公共服务设施 (9)7 绿地 (10)8道路 (12)9竖向 (14)10 管线综合 (14)11综合技术经济指标 (18)2 术语、代号 (31)3 用地与建筑 (32)4 规划布局与空间环境 (34)5 住宅 (35)6 公共服务设施 (38)7 绿地 (40)8 道路 (43)9 竖向 (48)10 管线综合 (49)11 综合技术经济指标 (50)1总则1.0.1为确保居民基本的居住生活环境,经济、合理、有效地使用土地和空间,提高居住区的规划设计质量,制定本规范。

1.0.2本规范适用于城市居住区的规划设计。

1.0.3居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。

各级标准控制规模,应符合表1.0.3的规定。

表1.0.3 居住区分级控制规模1.0. 3a 居住区的规划布局形式可采用居住区-小区-组团、居住区-组团、小区-组团及独立式组团等多种类型。

1.0.4居住区的配建设施,必须与居住人口规模相对应。

其配建设施的面积总指标,可根据规划布局形式统一安排、灵活使用。

1.0.5居住区的规划设计,应遵循下列基本原则:1.0.5.1符合城市总体规划的要求;1.0.5.2符合统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则;1.0.5.3综合考虑所在城市的性质、社会经济、气候、民族、习俗和传统风貌等地方特点和规划用地周围的环境条件,充分利用规划用地内有保留价值的河湖水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等,并将其纳入规划;1.0.5.4适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造安全、卫生、方便、舒适和优美的居住生活环境;1.0.5.5为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;1.0.5.6为工业化生产、机械化施工和建筑群体、空间环境多样化创造条件;1.0.5.7为商品化经营、社会化管理及分期实施创造条件;1.0.5.8充分考虑社会、经济和环境三方面的综合效益。

表1.0.3 居住区分级控制规模2 术语、代号2.0.1 城市居住区一般称城市居住区,泛指不同居住人口规模的居住生活聚居地和特指城市干道或自然分界线所围合,并与居住人口规模(30000~50000人)相对应,配建有一整套较完善的、能满足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

2.0.2 居住小区一般称小区,是指被城市道路或自然分界线所围合,并与居住人口规模(10000~15000人)相对应,配建有一套能满足该区居民基本的物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

2.0.3 居住组团一般称组团,指一般被小区道路分隔,并与居住人口规模(1000 ~3000 人)相对应,配建有居民所需的基层公共服务设施的居住生活聚居地。

2.0.4 居住区用地(R)住宅用地、公建用地、道路用地和公共绿地等四项用地的总称。

2.0.5住宅用地(R01)住宅建筑基底占地及其四周合理间距内的用地(含宅间绿地和宅间小路等)的总称。

2.0.6公共服务设施用地(R02)一般称公建用地,是与居住人口规模相对应配建的、为居民服务和使用的各类设施的用地,应包括建筑基底占地及其所属场院、绿地和配建停车场等。

2.0.7 道路用地(R03)居住区道路、小区路、组团路及非公建配建的居民汽车地面停放场地。

2.0.8居住区(级)道路一般用以划分小区的道路。

在大城市中通常与城市支路(10-14m)同级。

2.0.9小区(级)路一般用以划分组团的道路。

2.0.10组团(级)路上接小区路、下连宅间小路的道路。

2.0.12公共绿地(R04)满足规定的日照要求、适合于安排游憩活动设施的、供居民共享的集中绿地,包括居住区公园、小游园和组团绿地及其它块状带状绿地等。

2.0.16道路红线城市道路(含居住区级道路)用地的规划控制线。

2.0.17建筑线一般称建筑控制线,是建筑物基底位置的控制线。

2.0.18日照间距系数根据日照标准确定的房屋间距与遮挡房屋檐高的比值。

2.0.20住宅平均层数住宅总建筑面积与住宅基底总面积的比值(层)。

2.0.21高层住宅(大于等于10层)比例高层住宅总建筑面积与住宅总建筑面积的比率(%)。

2.0.22中高层住宅(7~9层)比例中高层住宅总建筑面积与住宅总建筑面积的比率(%)。

2.0.23人口毛密度每公顷居住区用地上容纳的规划人口数量(人/hm2)。

2.0.24人口净密度每公顷住宅用地上容纳的规划人口数量(人/hm2)。

2.0.25住宅建筑套密度(毛)每公顷居住区用地上拥有的住宅建筑套数(套/hm2)。

2.0.26住宅建筑套密度(净)每公顷住宅用地上拥有的住宅建筑套数(套/hm2)。

2.0.27住宅建筑面积毛密度每公顷居住区用地上拥有的住宅建筑面积(万m2/hm2)。

2.0.28住宅建筑面积净密度每公顷住宅用地上拥有的住宅建筑面积(万m2/hm2)。

2.0.29建筑面积毛密度也称容积率,是每公顷居住区用地上拥有的各类建筑的建筑面积(万m2/hm2)或以居住区总建筑面积(万m2)与居住区用地(万m2)的比值表示。

2.0.30住宅建筑净密度住宅建筑基底总面积与住宅用地面积的比率(%)。

2.0.31建筑密度居住区用地内,各类建筑的基底总面积与居住区用地面积的比率(%)。

2.0.32绿地率居住区用地范围内各类绿地的总和占居住区用地面积的比率(%)绿地应包括: 公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地(即道路红线内的绿地),其中包括满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地,不应包括屋顶、晒台的人工绿地。

2.0.32a 停车率指居住区内居民汽车的停车位数量与居住户数的比率(%)2.0.32b 地面停车率居民汽车的地面停车位数量与居住户数的比率(%)2.0.33拆建比拆除的原有建筑总面积与新建的建筑总面积的比值。

表3.0.2 居住区用地平衡控制指标(%)表3. 0. 3 人均居住区用地控制指标(m2/人)注:本表各项指标按每户3.2人计算。

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1 规定;对于特定情况还应符合下列规定:(1)老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准;(2)在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低;(3)旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不宜低于大寒日日照1小时的标准。

表5.0.2-1 住宅建筑日照标准注:①建筑气候区划应符合本规范附录A第A.0.1条的规定。

②底层窗台面是指距离室内地坪0.9m高的外墙位置。

5.0.2.2住宅正面间距,应按日照标准确定的不同方位的日照间距系数控制,也可采用表5.0.2-2 不同方位间距折减系数换算。

不同方位间距折减系数表5.0.2-2注:①表中方位为正南向(0°)偏东、偏西的方位角。

②L为当地正南向住宅的标准日照间距(M)。

③本表指标仅适用于无其他日照遮挡的平行布置条式住宅之间。

5.0.2.3 住宅侧面间距,应符合下列规定:(1)条式住宅,多层之间不宜小于6M;高层与各种层数住宅之间不宜小于13M;(2)高层塔式住宅、多层和中高层点式住宅与侧面有窗的各种层数住宅之间应考虑视觉卫生因素,适当加大间距。

5.0.5.2 无电梯住宅不应超过六层。

在地形起伏较大的地区,,当住宅分层入口时,,可按进入住宅后的单程上或下的层数计算。

5.0.6.1 住宅建筑净密度的最大值,不宜超过表5.0.6-1 规定;表5.0.6-1 住宅建筑净密度最大值控制指标(%)注:混合层取两者的指标值作为控制指标的上、下限值。

5.0.6.2住宅建筑面积净密度的最大值,应符合表5.0.6-2 规定。

表5.0.6-2 住宅建筑面积净密度最大值控制指标(万m2/ha)注:①混合层取两者的指标值作为控制指标的上、下限值;②本表不计入地下层面积。

6 公共服务设施6.0.1 居住区公共服务设施(也称配套公建),应包括:教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理及其他八类设施。

表6.0.3 公共服务设施控制指标(m2/千人)注:①居住区级指标含小区和组团级指标,小区级含组团级指标,②公共服务设施总用地的控制指标应符合表3.0.2 规定;③总指标未含其他类,使用时应根据规划设计要求确定本类面积指标;④小区医疗卫生类未含门诊所;⑤市政公用类未含锅炉房,在采暖地区应自选确定。

6.0.4 居住区配套公建各项目的规划布局,应符合下列规定:6.0.4.1根据不同项目的使用性质和居住区的规划规划布局形式,应采用相对集中与适当分散相结合的方式合理布局。

并应利于发挥设施效益,方便经营管理、使用和减少干扰;6.0.4.2商业服务与金融邮电、文体等有关项目宜集中布置,形成居住区各级公共活动中心;6.0.4.3基层服务设施的设置应方便居民,满足服务半径的要求。

6.0.4.4配套公建的规划布局和设计应考虑发展需要。

6.0.5 居住区内公共活动中心、集贸市场和人流较多的公共建筑,必须相应配建公共停车场(库),并应符合下列规定:表6.0.5 配建公共停车场(库)停车位控制指标注:①本表机动车停车车位以小型汽车为标准当量表示;6.0.5.2 配建公共停车场(库)应就近设置,并宜采用地下或多层车库。

7 绿地7.0.1 居住区内绿地,应包括公共绿地、宅旁绿地、配套公建所属绿地和道路绿地,其中包括了满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地。

7.0.2 居住区内绿地应符合下列规定7.0.2.1一切可绿化的用地均应绿化,并窒发展垂直绿化;7.0.2.3 绿地率:新区建设不应低于30%;旧区改建不宜低于25%。

7.0.4居住区内的公共绿地,应根据居住区不同的规划布局形式设置相应的中心绿地,以及老年人、儿童活动场地和其他的块状、带状公共绿地等,并应符合下列规定:7.0.4.1中心绿地的设置应符合下列规定:(1)符合表7.0.4-1 规定,表内“设置内容”可视具体条件选用;表7.0.4-1 各级中心绿地设置规定(2)至少应有一个边与相应级别的道路相邻;(3)绿化面积(含水面)不宜小于70%;(4)便于居民休憩、散步和交往之用,宜采用开敞式,以绿篱或其他通透式院墙栏杆作分隔;(5)组团绿地的设置应满足有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外的要求,并便于设置儿童游戏设施和适于成人游憩活动。

其中院落式组团绿地的设置还应满足表7.0.4-2中的各项要求。

表7.0.4-2院落式组团绿地设置规定注:①L——南北两楼正面间距(m);L2——当地住宅的标准日照间距(m);S1——北侧为多层楼的组团绿地面积(m2);S2——北侧为高层楼的组团绿地面积(m2)。

7.0.5 居住区内公共绿地的总指标,应根据居住人口规模分别达到:组团不少于0.5 m2/人,小区(含组团)不少于1 m2/人,居住区(含小区与组团)不少于1.5 m2/人。

旧区改建可酌情降低,但不得低于相应指标的70%。

8 道路8.0.2.1居住区道路:红线宽度不宜小于20M;8.0.2.2 小区路:路面宽6--9M,建筑控制线之间的宽度,需敷设供热管线的不宜小于14M;无供热管线的不宜小于10M;8.0.2.3组团路:路面宽3--5M;建筑控制线之间的宽度,需敷设供热管线的不宜小于10M;无供热管线的不宜小于8M;8.0.2.4宅间小路:路面宽不宜小于2.5M;8.0.3居住区内道路纵坡规定,应符合下列规定:8.0.3.1居住区内道路纵坡控制指标应符合表8.0.3 的规定;表8.0.3 居住区内道路纵坡控制指标(%)注: L为坡长(m)。

8.0.3.2机动车与非机动车混行的道路,其纵坡宜按非机动车道要求,或分段按非机动车道要求控制。

8.0.4山区和丘陵地区的道路系统规划设计,应遵循下列原则:8.0.4.1车行与人行宜分开设置自成系统;8.0.4.2 路网格式应因地制宜;8.0.4.3主要道路宜平缓;8.0.4.4 路面可酌情缩窄,但应安排必要的排水边沟和会车位,并应符合当地城市规划行政主管部门的有关规定。

8.0.5居住区内道路设置,应符合下列规定:8.0.5.1 小区内主要道路至少应有两个出入口;居住区内主要道路至少应有两个方向与外围道路相连;机动车道对外出入口间距不应小于150m。

沿街建筑物长度超过150m时,应设不小于4m×4m的消防车通道。

人行出口间距不宜超过80m,当建筑物长度超过80m时,应在底层加设人行通道;8.0.5.2 居住区内道路与城市道路相接时,其交角不宜小于75°;当居住区内道路坡度较大时,应设缓冲段与城市道路相接;8.0.5.4在居住区内公共活动中心,应设置为残疾人通行的无障碍通道。