新课标 人教版选修4化学平衡全课时教案

- 格式:doc

- 大小:673.50 KB

- 文档页数:14

第二章化学反应速率和化学平衡第三节化学平衡(五课时)第一课时教学目标知识与技能:1、理解化学平衡状态等基本概念。

2、理解化学平衡状态形成的条件、适用范围、特征。

过程与方法:1、用化学平衡状态的特征判断可逆反应是否达到化学平衡状态,从而提高判断平衡状态、非平衡状态的能力。

2、利用旧知识,加强新知识的运用,培养学生严谨的学习态度和思维习惯。

情感态度与价值观:1、利用化学平衡的动态特征,渗透对立统一的辩证唯物主义思想教育。

2、通过溶解平衡、化学平衡、可逆反应之间的联系,提高知识的总结归纳能力。

教学重点:化学平衡的概念及特征教学难点:化学平衡状态的判断教学方法:归纳总结,提取升华教学过程:[复习] 什么叫可逆反应?可逆反应有哪些特点?在相同条件下,既能向正反应方向进行,同时又能向逆反应方向进行的化学反应,叫可逆反应。

可逆反应的特点:条件同一、反应同时、方向对立[思考]:化学反应速率研究反应的快慢,研究一个化学反应还需要讨论哪些内容?还需要研究化学反应进行的程度——化学平衡[讨论]:可逆反应为什么有“度”的限制?“度”是怎样产生的?分析:在一定温度下,将一定质量的蔗糖溶于100mL水的过程如右图,蔗糖在溶解时,一方面,蔗糖分子不断离开蔗糖表面扩散到水中,同时溶液中的蔗糖分子又不断在未溶解的蔗糖表面聚集成为晶体溶解蔗糖晶体 蔗糖溶液 结晶 过程分析:①、开始时:v (溶解) ,v (结晶)= ②、过程中: v (溶解) ,v (结晶)③、一定时间后(形成饱和溶液): v (溶解) v (结晶),建立溶解平衡,形成饱和溶液,v (溶解)等于v (结晶),即溶解的蔗糖的质量与结晶的蔗糖质量相等,固体质量不再减少了讨论:在一定条件下,达到溶解平衡后,蔗糖晶体的质量和溶液的浓度是否变化?溶解和结晶过程是否停止?晶体质量和溶液的浓度不会发生改变,但溶解和结晶过程并未停止,v 溶解=v 结晶≠0,蔗糖溶解多少则结晶多少。

人教-选修4-化学平衡 教案

一:目标

1、 知识与能力:掌握可逆反应,掌握化学平衡的形成,能判断达到平衡的标志。

2、 过程与方法:通过对溶解溶解平衡的建立引出化学反应中的可逆反应,通过对可逆反应特征的分析,

得出化学平衡状态,并通过分析平衡状态的特点引出平衡状态的标志,进而引入实际生活。

3、 情感态度与价值观:体会微观世界化学的变化,体会化学与现实生活的关系。

二:教学思路

三、教学内容

四:课后反思

本节课充分利用了学生分组讨论,充分发挥学生自主能动性,能让学生在充实的学生情境中满足于对知识的渴求,从而也达到了探究的教学目的。

第二章化学反响速率和化学均衡第三节化学均衡(五课时)第一课时教育目标知识与技术:1、理解化学均衡状态等基本看法。

2、理解化学均衡状态产生的条件、合用限制、特点。

过程与形式:1、用化学均衡状态的特点判定可逆反响能否抵达化学均衡状态,从而提升判定均衡状态、非均衡状态的本事。

2、利用旧知识,增强新知识的运用,培育学生慎重的学习态度和思想习惯。

感情态度与价值观:1、利用化学均衡的动向特点,浸透僵持一致的辩证唯心主义思想教育。

2、经过溶解均衡、化学均衡、可逆反响之间的联系,提升知识的总结概括本事。

教育要点:化学均衡的看法及特点教育难点:化学均衡状态的判定教育形式:概括总结,提取升华教育过程:[复习]什么叫可逆反响?可逆反响有哪些特点?在相同条件下,既能向正反响目标进行,同时又能向逆反响目标进行的化学反响,叫可逆反应。

可逆反响的特点:条件一致、反响同时、目标僵持[思虑]:化学反响速率研究反响的快慢,研究一个化学反响还需要议论哪些内容?还需要研究化学反响进行的程度——化学均衡[议论]:可逆反响为何有“度”的限制?“度”是如何产生的?分析:在必定温度下,将必定质量的蔗糖溶于 100mL水的过程如右图,蔗糖在溶解时,一方面,蔗糖份子不停走开蔗糖表面扩散到水中,同时溶液中的蔗糖份子又不停在未溶解的蔗糖表面群集成为晶体溶解蔗糖晶体蔗糖溶液结晶过程分析:①、开始时:v〔溶解〕,v〔结晶〕=②、过程中:v〔溶解〕,v〔结晶〕③、一准时间后〔产生饱和溶液〕:v〔溶解〕v〔结晶〕,成立溶解均衡,产生饱和溶液,v〔溶解〕等于v〔结晶〕,即溶解的蔗糖的质量与结晶的蔗糖质量相当,固体质量不再减少了议论:在必定条件下,抵达溶解均衡后,蔗糖晶体的质量和溶液的浓度能否变化?溶解和结晶过程能否逗留?晶体质量和溶液的浓度不会发生改变,但溶解和结晶过程并未逗留,v溶解=v结晶≠0,蔗糖溶解多少则结晶多少。

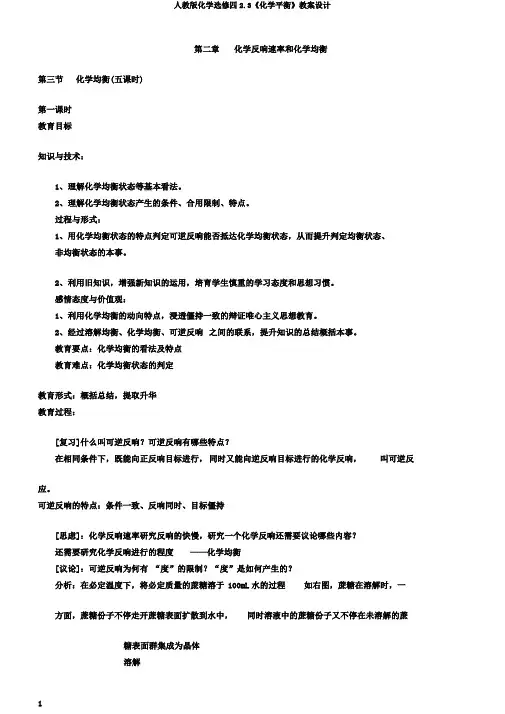

“度”的产生—耗费量等于生成量,量上不再变化【板书】一、化学均衡的成立过程在反响CO+H2O CO2+H2中,将0.01molCO和2的密闭容器中,反响状况为例分析v0.01molHO(g)通入1L1、反响刚开始时:v正反响物浓度,正反响速率v正=v生成物浓度为,逆反响速率为v逆t1t2、反响过程中:反响物浓度,正反响速率生成物浓度,逆反响速率3、一准时间后〔达均衡状态〕:定然出现,正反响速率=逆反响速率〔t时辰后,v=v1正逆即正反响耗费的量与逆反响生成的量相当,反响物和生物的浓度不再发生变化——化学均衡〕。

第三節化學平衡(第一課時)教學目標1.使學生建立化學平衡的觀點,並通過分析化學平衡的建立,增強學生的歸納和形象思維能力。

2.使學生理解化學平衡的特徵,從而使學生樹立對立統一的辯證唯物主義觀點。

教學重點化學平衡的建立和特徵。

教學難點化學平衡觀點的建立。

教學過程[引言]:化學反應速率討論的是化學反應快慢的問題,但是在化學研究和化工生產中,只考慮化學反應進行的快慢是不夠的,因為我們既希望反應物盡可能快....地轉化為生成物,同時又希望反應物盡可能多....地轉化為生成物。

例如在合成氨工業中,除了需要考慮如何使N2和H2儘快地轉變成NH3外,還需要考慮怎樣才能使更多的N2和H2轉變為NH3,後者所說的就是化學反應進行的程度問題——化學平衡。

一、可逆反應與不可逆反應(閱讀教材27頁理解可逆反應的概念)1、可逆反應的概念:在下,既可以向進行,同時,又可以向進行的反應。

如:注意:1、2、3、2、不可逆反應:能進行到底的反應如:H2的燃燒:酸堿中和:生成沉澱的發應:生成氣體的反應:一些氧化還原反應:二、化學平衡狀態思考1:對於不可逆反應存在化學平衡嗎?化學平衡的研究對象是什麼?思考2:什麼是化學平衡?化學平衡是如何建立的?下麵我們就來討論這一問題。

1、化學平衡的建立類比:溶解平衡的建立:(以蔗糖為例)開始時:平衡時:結論:。

那麼對於可逆反應來說,又是怎樣的情形呢?我們以CO和H2O (g)的反應為例來說明化學平衡的建立過程。

CO + H2O (g) CO2 + H2開始濃度 0.01 0.01 0 0一段時間後0.005 0.005 0.005 0.005如圖:歸納:反應開始:反應過程中:一定時間後:思考:當可逆反應達到平衡狀態時,反應是否停止了?2、化學平衡的定義:在下的反應裏,正反應和逆反應速率,反應混合物中各組分的或保持不變的狀態。

3、化學平衡的特徵:(1)條件:(2)對象:(3) 等:(4) 動:(5) 定:4、應用:例1、可逆反應2NO22NO + O2在密閉容器中反應,達到平衡狀態的標誌是( )①單位時間內生成n mol O2 的同時生成2n mol NO2②單位時間內生成n mol O2的同時,生成2n mol NO③用NO2 、NO、O2的物質的量濃度變化表示的反應速率的比為2∶2∶1的狀態④混合氣體的顏色不再改變的狀態⑤混合氣體的密度不再改變的狀態⑥混合氣體的平均相對分子品質不再改變的狀態lA.①④⑥ B.②③⑤ C.①③④ D.①②③④⑤⑥回饋練習:1、可以說明密閉容器中可逆反應P(g) + Q(g) R(g) + S(g)在恒溫下已達平衡的是()A.容器內壓強不隨時間變化B.P和S生成速率相等C.R和S的生成速率相等D.P、Q、R、S的物質的量相等2、下列方法中可以證明A(s) + 2B2(g) 2C2(g) +D2(g)已經達到平衡狀態的是______________________.⑴、單位時間內生成了2molC2的同時也生成了1molA⑵、一個B — B鍵的斷裂的同時有一個C — C鍵的生成⑶、反應速率v(B2)=v(C2)=1/2v(D2)⑷、C(B2):C(C2):C(D2) = 2:2:1⑸、溫度、體積一定時,[B2]、[C2]、[D2]濃度不再變化⑹、溫度、體積一定時,容器內的壓強不再變化⑺、條件一定時,混合氣體的平均相對分子品質不再變化⑻、溫度、體積一定時,混合氣體的密度不再變化⑼、百分組成 B2% = C2% = D2%3、在一定溫度下,可逆反應:A2(氣)+B2(氣) 2AB(氣)達到平衡的標誌是( )(A) A2、B2、AB的濃度不再變化(B) 容器中的壓強不再隨時間變化(C) 單位時間內生成n mol的A2同時生成2n mol的AB(D) A2、B2、AB的濃度之比為1:1:24、在1大氣壓390℃時,可逆反應:2NO2 2NO+O2達到平衡,此時平衡混合氣體的密度是相同條件下H2密度的19.6倍,求NO2的分解率。

2.3.2化学平衡【教学目标】1.知识与技能①理解化学平衡移动的涵义②理解温度浓度、压强对化学平衡的影响;③掌握用图像表示化学平衡移动的方法,并会判断化学平衡移动的方向;2.过程与方法通过学生理解化学平衡的特征以及形成化学平衡概念的过程中,培养学生合作探究,分析问题,解决问题的能力3.情感态度与价值观①通过本节“问题讨论”、“交流思考”、“实验探究”等栏目设计,激发学生学习兴趣,体验科学探究的艰辛和喜悦,使学习变为知识的获取,文化的欣赏。

②培养学生尊重科学、严谨求学、勤于思考的态度,树立透过现象看本质的认识观点;【教学重难点】重点:温度、浓度、压强对化学平衡的影响。

难点:平衡移动的原理分析及应用【学情分析】鉴于学生的基础较差,本部分知识较难理解,所以在学习时将速度放慢一些。

【教学方法】1.实验法 2.学案导学3.新授课教学基本环节:复习引入→新课讲解→合作探究、精讲点拨→反思总结、当堂检测→布置预习【课前准备】1.学生的学习准备:2.教师的教学准备:多媒体课件制作,课前预习学案,课内探究学案,课后延伸拓展学案。

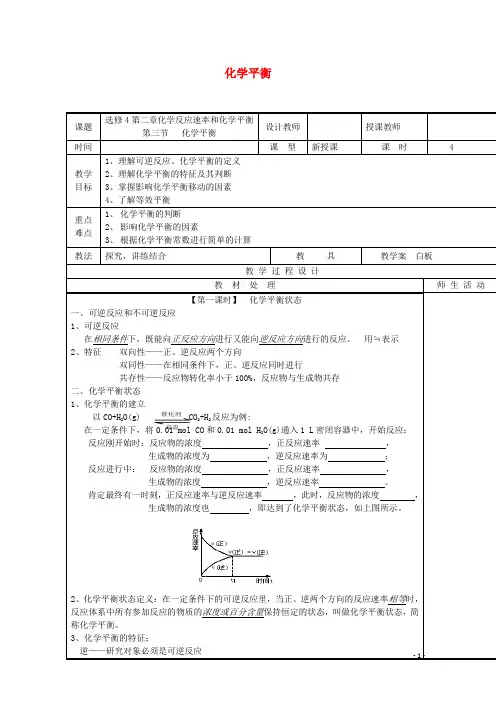

【课时安排】2课时流程教师活动学生活动引入复习化学平衡的定义一定条件下,可逆反应里,正反应速率和逆反应速率相等,反应混合物中各组分的浓度保持不变的状态。

化学平衡的特征逆——可逆反应等——V正 =V逆(用同一物质浓度表示)动——动态平衡。

(V正=V逆≠0)定——平衡时,各组分浓度、含量保持不变(恒定)变——条件改变,平衡发生改变新课如果改变化学平衡该条件会发生什么事?这个过程叫什么?化学平衡被打破。

化学平衡移动:可逆反应中,旧化学平衡的破坏,化学平衡的建立的过程叫做化学平衡的移动。

那么有哪些条件可能改变化学平衡?这浓度?压强?温度?催化剂?是我们这节课要讨论的问题首先我们来讨论温度对化学平衡的影响观看视频【实验2-7】请同学们描述实验现象2NO2 = N2O4∆H =- 57 KJ/mol认真观看视频小组讨论一1.描述实验现象,可以说明什么?2.画出该速率-时间图。

高二化学选修4 化学平衡(第1课时)[教学目标]1.知识目标(1)理解化学平衡状态等基本概念。

(2)理解化学平衡状态形成的条件、适用范围、特征。

(3)常识性了解化学平衡常数的意义。

2.能力和方法目标(1)用化学平衡状态的特征判断可逆反应是否达到化学平衡状态,从而提高判断平衡状态、非平衡状态的能力。

(2)通过从日常生活、基本化学反应事实中归纳化学状态等,提高学生的归纳和总结能力;通过溶解平衡、化学平衡、可逆反应之间的联系,提高知识的总结归纳能力。

(3)利用化学平衡的动态特征,渗透对立统一的辩证唯物主义思想教育。

3.重点和难点重点是化学平衡状态的特征;难点是化学平衡状态判断。

[教学过程]一、化学平衡状态:定义:在一定条件下,可逆反应中正反应速率与逆反应速率相等,反应混合物中各组成成分的含量保持不变的状态,叫做化学平衡状态。

特点:“动、定、变”特点:动:化学平衡是一种动态平衡v(正)=v(逆)。

定:条件不变时,各组分浓度保持不变。

变:条件改变时,化学平衡发生移动。

平衡建立:在一定条件下,反应应是从一定速率开始的,而逆反应是从零开始的,随时间推移,正、逆反应速率相等,反应达到平衡。

①反应物与生成物处于动态平衡,V正=V逆②反应物与生成物浓度保持一定,百分组成保持一定;(或说反应物与生成物的含量保持一定)③影响平衡的外界条件改变,平衡状态即被破坏,发生平衡移动。

为了使学生较好地理解动态平衡的含义,还可以引用适当的比喻。

例如:当水槽中进水和出水的速度相等时,槽内水量保持不变;当商场在一定时间里进出人数相同时,商场内人数保持不变等。

实验步骤如下:(1)出示天平和装了水的一个矿泉水瓶Ⅰ,等待静止平衡,不动时称为平衡状态;(2)一个空矿泉水瓶剪去上部,下部刺一个小孔;(3)按图4所示向Ⅱ空瓶内不断倒水,使它出现与Ⅰ瓶水位等高的状态,而且保持这一水位。

告诉学生这时水位不变了,也可以称为平衡了。

请思考Ⅰ与Ⅱ两种平衡有何不同。

第三节化学平衡教学目标:知识与技能:①理解化学反应的可逆性;②掌握化学平衡的涵义,理解化学平衡和化学反应速率之间的内在联系;③理解勒夏特列原理的涵义,掌握浓度、压强、温度等条件对化学反应速率的影响;④掌握化学平衡常数的含义及其简单计算;⑤掌握化学平衡的有关计算,如平衡浓度转化率、反应前后气体压强变化,平衡混合气体的平均相对分子质量等。

过程与方法:①在理解化学平衡时,初步掌握将化学问题以及内在规律抽象为数学问题,利用数学工具解决化学问题的能力;②培养学生分析、推理、归纳、概括和总结的能力;③以平衡移动定律为主线,结合实验进行串联、延伸培养分析问题的能力。

情感态度与价值观:通过对动态平衡的学习,加深理解“对立统一”这一辩证唯物主义观点教学重点:化学平衡的特征浓度、压强和温度对化学平衡的影响教学难点:化学平衡的建立平衡移动原理的应用课时安排: 2 课时教学方法:问题探究、实验观察、启发讨论、归纳推理教学用具:药品: 0.01mol/LFeCl3、 0.01mol/LKSCN、 1mol/L FeCl3、 1mol/LKSCN、NO2和 N2O4混合气体仪器: 4 支小试管、两只小烧杯教学过程:第一课时【引入】化学反应速率讨论的是化学反应快慢的问题,但是在化学研究和化工生产中只考虑化学反应进行的快慢是不够的,因为我们既希望反应物尽可能快地转化为生成物,同时又希望反应物尽可能多地转化为生成物。

前者是化学反应速率问题,后者即是化学平衡要研究的内容。

这一节我们就来研究化学反应进行的程度问题。

【板书】第三节化学平衡【讲解】如果对于一个能顺利进行的、彻底的化学反应来说,由于反应物已全部转化为生成物,如酸与碱的中和反应就不存在什么进行程度的问题。

所以,化学平衡的研究对象是可逆反应。

【阅读】阅读教材 25 页了解什么是可逆反应?可逆反应有什么特点?什么是正反应、逆反应?【学生回答】在同一条件下,能同时向正、逆两个反应方向进行的反应为可逆反应。

第三节化学平衡

一、教材分析

化学平衡属于化学热力学范畴。

随着化学知识的不断积累和对实验现象的深入观察,自然会产生是不是所有的化学反应都能进行的完全(达到反应限度)这样的疑问。

本节课在学完了反应速率的影响因素的基础上,针对可逆反应分析化学反应限度,当化学反应的正反应速率和逆反应速率相等时,反应就达到该条件下的最大限度,即达到了化学平衡状态。

可逆反应是绝对的,化学平衡观点的建立可以更好的理解化学反应特点,所以化学平衡的概念是本节的重点,同时平衡状态的特征对影响平衡的因素的学习起到了非常重要的储备作用。

化学平衡状态的特征及判断是本节的重点也是难点。

二、教学设计思路

教学中本着温故知新的原则,从蔗糖溶解为例指出溶解的速率与结晶的速率相等时,处于溶解平衡状态,再以可逆反应为例说明正反应速率和逆反应速率相等时,就处于化学平衡状态。

通过对溶解平衡的理解和迁移帮助学生理解化学平衡状态的特征及判断依据。

这样采用探究式教学层层引导并通过图画等多媒体手段帮助学生联想和理解从而突破本节的难点,并为下节的影响平衡的因素做好铺垫。

浓度都对化学平衡有影响,

讨论、分析:前面学习过催化剂对正反应速率和逆反应速

率却是同样倍数的提高和降低。

结论:使用催化剂不影响化学平衡的移动。

反应类型条件改

变

改变条

瞬间

v正v

对任意加入催增大增大

板书设计

第二章化学反应速率和化学平衡。

人教版高中化学基于微粒观和动态平衡思想构建的化学平衡教学设计【教材分析】第二章和第三章的知识点由浅入深,关系紧密,层层相扣,形成一个完整的知识链。

任意环节的缺失和模糊都将造成后续内容学习的巨大困难。

速率的定义和计算→影响速率的因素(考虑单个反应的速率)→化学平衡(同时考虑可逆反应的两个反应的速率) →水溶液中弱电解质的电离平衡(两个或以上可逆反应互相影响,即同时考虑4个或以上反应的速率)→盐类水解平衡(同电离平衡,但情况)→沉淀溶解平衡(涉及两相互相转化的平衡)。

可见,化学平衡内容是理论难度加深的第一环节,是为后续平衡学习打好理论基础,并且建立学习模式的关键。

另外,本节另一个核心知识点——化学平衡常数,可以对平衡进行定量描述,是解释各类平衡众多特性的理论依据。

可以这么说,本节内容在第二章和第三章里是最核心、最重要的。

【学情分析】高二学生,经过初三和高一的学习,他们已经储备了一定的相关知识:物质的溶解、溶解度、饱和溶液、可逆反应、化学平衡的限度、化学反应速率等,积累了一些化学方程式,掌握了基本的实验技能。

但是学生对这些知识点的内涵理解不够深,不够透彻,对它们之间存在的内在联系也不清楚。

更重要的是学生还没有学习一套完整而抽象的化学知识体系的经验。

【教学设计理念】众所周知,化学平衡这一知识点,在教和学两方面都存在着较多的问题。

学生理解平衡的定义、外延和内涵方面尤其困难。

分析众多同行的研究成果,结合本人教学实践,笔者认为学生在学习化学平衡状态时,有以下几个突出的思维障碍。

1.不能用微粒观来解释可逆反应的特征。

2.分不清化学平衡移动的方向和反应速率的变化这两个问题。

3.将化学反应快慢和反应进行的程度挂钩4.使用勒夏特列原理时,搞不清“单一条件”所指。

5.对勒夏特列原理中“减弱”的理解有困难。

6.分析平衡移动问题时,因果混淆。

7.分析平衡移动时,不明确旧平衡的状态,不明确究竟改变了什么条件。

8.习惯把平衡常数当成一种计算工具,较少用于判断反应进行的方向。

化学选修4《化学平衡》教案.docx第二章化学反应速率与化学平衡第三节化学平衡(第一课时)一、三维目标(一)知识与技能1、通过对溶解平衡的理解和迁移,使学生建立起化学平衡的概念,并理解可逆反应。

2、通过对化学平衡概念的理解,归纳出一个可逆反应达到平衡状态时的特征。

3、能用平衡状态的特征来判断可逆反应是否达到平衡。

(二)过程与方法1、从学生已有关于溶解的知识溶解平衡,导入化学平衡,通过对溶解平衡的理解和迁移,使学生建立起化学平衡是个动态平衡的概念。

2、引导学生理解化学平衡的概念,讨论并归纳出反应达到平衡时所具有的特征。

3、通过适当的练习让学生用已归纳的平衡特征来判断在一定条件下,一个可逆反应进行到某种程度时是否达到平衡。

(三)情感、态度与价值观化学平衡是宇宙中各科平衡中的一个小小的分支,化学平衡的核心内容动态平衡,日常生活中的溶解平衡、环保等平衡问题与化学理论密切联系在一起化学与生活息息相关。

二、教学重点化学平衡状态的概念和特征三、教学难点化学平衡状态的特征四、教学过程引言前面我们学过化学反应速率,知道化学反应有快有慢,但是化学反应还要考虑能否进行到底,也就是化学反应的限度问题,也即是我们要研究的化学平衡问题。

板书第三节化学平衡必修课本我们作了初步的探讨,这节课我们再作进一步的研究。

其实在初中、高一接触到的溶液、溶解度也存在这个限度问题,下面我们转入有关的探索。

1、饱和溶液的可逆过程在一定温度下,在一定量的溶剂里,不能再溶解某种溶质的溶液,叫做这种溶质的饱和溶液。

饱和溶液中溶质的溶解过程完全停止了吗?没有!以蔗糖溶解于水为例,当温度一定时,溶液达到饱和之后,溶液中蔗糖分子离开蔗糖表面扩散到水中的速率与溶解在水中的蔗糖分子在蔗糖表面聚集成为晶体的速率相等。

即:溶解速率=结晶速率,于是饱和溶液的浓度和固体溶质的质量都保持不变。

达到了溶解的平衡状态,一种动态平衡。

溶解、结晶过程可以表示如下:固体溶质溶液中的溶质过程的可逆性是了解过程限度的基础,过程的限度取决于过程可逆性的大小。

教案课题:第三节化学平衡(三) 授课班级课时 2教学目的知识与技能理解化学平衡常数的概念,掌握有关化学平衡常数的简单计算过程与方法能用化学平衡常数、转化率判断化学反应进行的程度情感态度价值观培养学生的逻辑思维能力和科学态度;培养学生理论联系实际能力重点理解化学平衡常数的概念及化学平衡常数的简单计算难点理解化学平衡常数与反应进行方向和限度的内在联系知识结构与板书设计三、化学平衡常数(chemical equilibrium constant)1. 定义:在一定温度下,可逆反应达到平衡时,生成物的浓度幂之积与反应物浓度幂之积的比是一个常数,这个常数叫做该反应的化学平衡常数,简称平衡常数,用符号K表示。

2. 表达式对于任意反应m A+n B p C+q D K={}{}{}{}nmqp)B(c)A(c)D(c)C(c••3、书写平衡常数表达式时,要注意:(1) 反应物或生成物中有固体和纯液体存在时,由于其浓度可以看做“1”而不代入公式。

(2) 化学平衡常数表达式与化学方程式的书写方式有关4.化学平衡常数的意义:K只受温度影响,K越大,反应进行的程度越大,反应的转化率也越大;反之K越小,表示反应进行的程度越小,反应物的转化率也越小。

5、化学平衡常数的应用(1)平衡常数的大小反映了化学反应进行的程度(也叫反应的限度)。

K值越大,表示反应进行得越完全,反应物转化率越大;K值越小,表示反应进行得越不完全,反应物转化率越小。

(2)判断正在进行的可逆是否平衡及反应向何方向进行:对于可逆反应:mA(g)+ nB(g)pC(g)+ qD(g),在一定的温度下的任意时刻,反应物的浓度和生成物的浓度有如下关系:Q c=C p(C)·C q(D)/C m(A)·C n(B),叫该反应的浓度商。

Q c<K ,V正>V逆,反应向正反应方向进行Q c=K ,V正==V逆,反应处于平衡状态Q c>K ,V正<V逆,反应向逆反应方向进行(3)利用K可判断反应的热效应若升高温度,K值增大,则正反应为吸热反应(填“吸热”或“放热”)。

化学平衡(第一、二课时)一、教材分析本节课选自人教版选修四第二章第三节《化学平衡》,化学平衡是中学化学的重要理论之一,是中学化学中所涉及的溶解平衡、电离平衡、水解平衡等知识的核心,对很多知识的学习起着指导作用。

通过本节课的教学,不仅仅要帮助学生理解有关知识,更重要的是要帮助学生建立化学平衡的观点,以及化学平衡是相对的、当外界条件改变时平衡会发生移动等观点。

教材从溶解平衡的角度入手,帮助学生建立化学平衡的思想,又通过实验探究的方式,学习浓度、温度等条件对化学平衡的影响.二、学情分析本节课的教学对象是高二的学生,学生在必修二中已经初步学习了化学反应限度的相关知识,并在本章的前两节学习了化学反应速率和影响化学反应速率的因素,这些知识都为本节课学习化学平衡奠定了基础.化学平衡是化学反应原理的知识,理解起来比较抽象,高二的学生对化学原理的学习方法和理解程度还不够,因此在讲授过程中应训练学生思维的科学方法,并着力培养学生分析问题和解决问题的能力,使学生在应用化学理论解决一些简单的化工生产实际问题的同时,体会化学理论学习的重要性。

三、教学目标1.知识与技能(1)理解化学平衡状态建立的过程,认识化学平衡状态的特征,并能初步判断化学反应是否处于平衡状态。

(2)了解温度、浓度和压强对化学平衡的影响并能用勒夏特列原理解释。

2.过程与方法(1)经历可逆反应概念以及化学平衡概念的形成过程,体会科学的思维方法。

(2)通过实验探究温度、浓度对化学平衡的影响,体会利用实验探究、分析、解决问题的科学方法。

3.情感态度与价值观(1)尝试从过程的可逆性和化学平衡的角度观察和分析事物,树立辩证唯物主义的世界观。

四、教学重难点教学重点:化学平衡状态建立的过程.勒夏特列原理的理解.教学难点:化学平衡状态建立的过程。

勒夏特列原理的理解。

五、教法与学法教法:讲授法、实验探究法学法:比较法六、教学过程应方向进行的化学反应。

我们用可逆符号代替等号,表示可逆反应。

选修4化学平衡全课时教案第1课时〖教学内容分析〗教材的理论性较强,比较抽象。

如浓度、温度等外界条件对化学反应速率的影响,以及化学平衡观点的建立等,对学生来说都具有一定的难度。

因此,教材注意采用多种方式,将一些较抽象的知识用浅显通俗的方式表达出来,帮助学生理解有关知识。

教材注意培养学生的科学方法。

例如,教材在介绍平衡移动原理时,既充分肯定它的作用,说明它适用于所有的动态平衡,又指出它亦有局限性,即不能用它来判断建立新平衡所需要的时间,以及平衡建立过程中各物质间的数量关系等。

〖教学目标设定〗1.了解可逆反应,掌握化学平衡的概念及其特点。

2.培养学生分析、归纳,语言表达能力。

3.结合平衡是相对的、有条件的、动态的等特点对学生进行辩证唯物主义教育。

科学品质:培养学生严谨的学习态度和思维习惯。

4.加强新知识的运用,找到新旧知识的连接处是掌握新知识的关键。

〖教学重点难点〗重点、难点化学平衡的概念及其特点。

〖教学方法建议〗类比,实验,归纳〖教学过程设计〗[创设问题情景] (由问题引入)什么是可逆反应?在一定条件下2molSO2与1molO2反应能否得到2molSO3?得不到2molSO3,能得到多少摩SO3?也就是说反应到底进行到什么程度?这就是化学平衡所研究的问题。

[学生回答]在相同条件下既能向正反应方向进行又能向逆反应方向进行的反应叫做可逆反应。

SO2与O2的反应为可逆反应不能进行完全,因此得不到2molSO3。

提出反应程度的问题,引入化学平衡的概念。

结合所学过的速率、浓度知识有助于理解抽象的化学平衡的概念的实质。

【分析】在一定条件下,2molSO2与1molO2反应体系中各组分速率与浓度的变化并画图。

回忆,思考并作答。

【板书】一、化学平衡状态1.定义:见课本P26页【分析】引导学生从化学平衡研究的范围,达到平衡的原因与结果进行分析、归纳。

研究对象:可逆反应化学平衡前提:温度、压强、浓度一定原因:v 正=v 逆(同一种物质)结果:各组成成分的质量分数保持不变。

准确掌握化学平衡的概念,弄清概念的内涵和外延。

【提问】化学平衡有什么特点?【引导】引导学生讨论并和学生一起小结。

为了使学生较好地理解动态平衡的含义,还可以引用适当的比喻。

例如:当水槽中进水和出水的速度相等时,槽内水量保持不变;当商场在一定时间里进出人数相同时,商场内人数保持不变等。

实验步骤如下: 出示天平和装了54水的一个矿泉水瓶Ⅰ,等待静止平衡,不动时称为平衡状态;一个空矿泉水瓶剪去上部,下部刺一个小孔;按图4所示向Ⅱ空瓶内不断倒水,使它出现与Ⅰ瓶水 位等高的状态,而且保持这一水位。

告诉学生这时水位不变了,也可以称为平衡了。

请思考Ⅰ与Ⅱ两种平衡有何不同。

[学生得结论] Ⅰ为静态平衡,Ⅱ为动态平衡。

加深对平衡概念的理解。

讨论题:在一定温度下,反应达平衡的标志是( )(A )混合气颜色不随时间的变化(B )数值上v (NO 2生成)=2v (N 2O 4消耗)(C )单位时间内反应物减少的分子数等于生成物增加的分子数(D )压强不随时间的变化而变化(E )混合气的平均分子量不变讨论结果:因为该反应如果达平衡,混合物体系中各组分的浓度与总物质的量均保持不变,即颜色不变,压强、平均分子量也不变。

因此可作为达平衡的标志(A )、(D )、(E )。

加深对平衡概念的理解,培养学生分析问题和解决问题的能力。

【过渡】化学平衡状态代表了一定条件下化学反应进行达到了最大程度,如何定量的表示化学反应进行的程度呢?2.转化率:在一定条件下,可逆反应达化学平衡状态时,某一反应物消耗量占该反应物起始量的质量分数,叫该反应物的转化率。

公式:a=△c/c始×100%通过讨论明确由于反应可逆,达平衡时反应物的转化率小于100%。

通过掌握转化率的概念,公式进一步理解化学平衡的意义。

〖教学习题补充〗1.对于一定温度下的密闭容器中,可逆反应达平衡的标志是()(A)压强不随时间的变化而变化(B)混合气的平均分子量一定(C)生成n mol H2同时生成2n mol HI(D)v(H2)=v(I2)2.合成氨生产中,进入塔内的氮气和氢气体积比为1∶3,p=1.52×107Pa(150atm),从合成塔出来的氨占平衡混合气体积的16%,求合成塔出来的气体的压强。

平衡时NH3的体积分数为:选修4化学平衡第2课时〖教学目标设定〗1.了解浓度、压强、温度等外界条件对化学平衡移动的影响。

2.掌握用化学平衡的移动原理来定性定量地分析化学平衡问题。

3.了解平衡移动原理的重要意义,学会解决问题的科学方法。

〖教学重点难点〗化学平衡移动原理〖教学方法建议〗实验探究法,归纳法〖教学过程设计〗(1)浓度对平衡移动的影响探究活动(一)浓度对化学平衡的影响让同学复述勒沙特里原理,然后提出并演示,铬酸根呈黄色,重铬酸根呈橙色。

在水溶液中,铬酸根离子和重铬酸根离子存在下列平衡:提问:(1)若往铬酸钾溶液里加入硫酸,溶液颜色有什么变化?(2)再加氢氧化钠溶液,颜色又有什么变化?(3)若又加酸溶液,颜色将怎样变化?(1)含溶液中加入硫酸,由于浓度增加,上述平衡向生成的方向移动,浓度增加,溶液颜色由黄色变橙色。

此时溶液颜色与溶液的颜色相同。

(2)再加入溶液,由于中和溶液中的,使溶液中浓度降低,上述平衡向生成的方向移动,浓度减少、浓度增加,溶液颜色由橙色变成黄色。

(3)又加硫酸,溶液由黄色变橙色,理由同上。

按照下表操作栏实验,观察现象。

解释颜色变化原因。

增大反应物的浓度或减小生成物的浓度,化学平衡向正反应方向移动。

(2)压强对平衡移动的影响学习压强对平衡移动影响的时候,要注意的一点是,当增大平衡体系压强,混合物由各气体组分的浓度以同等倍数增加,但是,这种气体物质浓度的等倍数增加,不见得会使正、逆反应速率等倍增加。

例如当反应处于化学平衡状态时, ;如果此时把压强增大一倍,则均为原平衡浓度的两倍,这种浓度的变化对正逆反应速率的影响是:这就是说当把压强增大一倍时,虽然正、逆反应速率都增加了,正反应速率是原平衡速率的8倍,逆反应速率是原平衡速率的4倍。

所以,增加压强会使平衡向生成三氯化硫的方向移动,也就是向气体体积缩小的方向移动。

又如下述平衡体系:1体积 2体积是1体积,是2体积,当增加压强时,逆反应速率增加的多,使,平衡向逆反应方向移动。

反应物与生成物的气体分子数相等,即气体体积相等的反应如:压强变化,并不能使平衡发生移动。

压强对化学平衡的影响可以总结如下:在温度一定的条件下,增大压强,使平衡向气体体积缩小的方向移动;减小压强,使平衡向气体体积增大的方向移动;如果反应物与生成物的气体分子数相等时,改变压强平衡不移动;平衡混合物各组分均为液相或固相时,改变压强平衡也不移动(3)温度对平衡移动的影响探究活动(二)温度对化学平衡的影响硫酸铜溶液中加入溴化钾,发生下列反应:蓝色绿色将上述平衡体系加热,使溶液温度升高,颜色怎样变化?冷却后,颜色又怎样改变?做实验检验你的答案。

在试管中加入0.1 M的溶液5毫升,再加1 M 溶液2毫升,观察所得溶液的颜色。

倒出3毫升于另一试管,然后在酒精灯上加热,观察颜色变化(与没加热的溶液对比)。

等加热的试管稍稍冷却后,把试管浸入冷水中,观察颜色变化。

平衡体系温度升高,溶液的绿色加深;冷却后,颜色又变浅。

[仪器和药品]1.学生用:烧杯(50毫升)、滴定管2支、量筒(10毫升)、搅拌棒、试管、石棉网、铁架台(附铁杯)、保温瓶(贮开水)、酒精灯、火柴。

3 M氢氧化钠溶液、3 M硫酸溶液、0.5 M氯化铁溶液、0.1 M硫酸铜、1 M溴化钾溶液。

2.讲台上公用:1 M铬酸钾溶液0.5升、1 M重铬酸钾溶液0.1升。

温度对平衡移动的影响,取决于化学反应的热效应。

对于正反应方向是放热的平衡体系,升高温度,平衡向逆反应方向移动;正反应方向是吸热的平衡体系,升高温度,平衡向正反应方向移动。

例如:(红棕色)(无色)升高温度,红棕色变深,说明平衡向逆反应方向移动;降低温度,红棕色变浅,说明平衡向正反应方向移动。

【总结】化学平衡的移动是由于浓度、温度、压强的变化,使。

当时,平衡向正反应方向移动;当时,平衡向逆反应方向移动。

浓度,压强,温度对化学平衡的影响,可以概括为平衡移动原理——勒沙特列原理:如果改变影响平衡的一个条件,平衡就向能够减弱这种改变的方向移动(催化剂能等倍地增加正,逆反应的速率,不能造成平衡的移动。

)〖教学习题补充〗一、选择题1.下列事实不能用勒沙特列原理来解释的是()(A)往硫化氢水溶液中加碱有利于增加(B)加入催化剂有利于氨氧化反应(C)高压有利于合成氨反应(D)500℃左右比室温更有利于合成氨反应2.下列说法正确的是()(A)可逆反应的特征是正反应速率总是和逆反应速率相等(B)其他条件不变时,使用催化剂只改变反应速率,而不能改变化学平衡状态。

(C)在其他条件不变时,升高温度可以使化学平衡向吸热反应的方向移动(D)在其他条件不变时,增大压强一定会破坏气体反应的平衡状态3.在某温度下反应在密闭容器中达到平衡。

下列说法正确的是()(A)温度不变,缩小体积,转化率增大(B)温度不变,增大体积,产率提高(C)升高温度,增大体积,有利于平衡向正反应方向移动(D)温度降低,体积不变,转化率降低4.氙气和氟气按一定比例混合,在一定条件下可直接反应达到如下平衡下列变化既能加快反应速率又能使平衡向正反应方向移动的是()(A)升高温度(B)加压(C)减压(D)适当降温5.某温度下碳和水蒸气在密闭容器中发生下列反应:当反应达平衡时测得,,则的浓度为()(A)0.1mol/L (B)0.9mol/L(C)1.8mol/L (D)1.9mol/L6.在一定温度下,向一个容积固定的密闭容器中充入2mol X气体,发生反应使反应达到平衡,这时容器中混合气体中X气体体积分数是a%。

若在同一容器中,最初放入的是1mol Y和1mol Z的混合气体,并在相同的温度下使反应达到平衡,这时混合气体中X气体所占的体积分数是b%。

则a和b的关系是()(A)a>b(B)a=b (C)a<b(D)2a=b7.在一定条件下,在四个相同容积的密闭容器中分别充入表中四种配比的气体,发生的反应是达平衡后,两个容器内四种物质的浓度均相同的是()(A)①和③(B)①和②(C)②和④(D)③和④8.在密闭容器中,反应达平衡时,A的浓度为0.5mol/L若保持温度不变,将容器的容积扩大到原来的2倍,达新平衡时A的浓度降为0.3mol/L。

下列判断正确的是()(A)X+Y<Z (B)平衡向正反应方向移动(C)B的转化率降低(D)C的体积分数下降[参考答案]1.B、D 2.B、C 3.A 4.B5.B 6.A 7.A、C 8.C、D二、计算题在673K,下,有1mol某气体A,发生如下反应:并达到平衡,A在混合气中的体积分数为58.4%,混合气总质量为46g,密闭0.72g/L求:(1)达到平衡后混合气体的平衡分子量。