依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗效果观察

- 格式:doc

- 大小:104.00 KB

- 文档页数:4

依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗观察目的:探析依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗效果。

方法:选取2013年1月-2015年6月笔者所在医院救治的60例糖尿病并发症周围神经病变患者,随机分为对照组和观察组,对照组给予银杏达莫注射液治疗,观察组给予银杏达莫注射液+依帕司他片治疗,观察比较两组患者的临床治疗效果、血糖水平、症状评分以及神经传导速度等。

结果:观察组患者的临床治疗总有效率为90.0%,明显高于对照组的70.0%,差异有统计学意义(P<0.05)。

观察组患者的症状评分、体征评分均明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

治疗前,两组患者的神经传导速度比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

治疗后,观察组患者的神经传导速度明显快于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗临床疗效良好。

标签:依帕司他片;糖尿病并发症;糖尿病周围神经病变糖尿病周围神经病变属于糖尿病患者中多发的一种慢性并发症,发病率在60%~90%,以针刺样痛、烧灼感、下肢麻木、刀割样痛、足部麻木等为主要临床症状[1]。

糖尿病周围神经病变会对患者的神经系统造成损伤,特别是感觉运动性、远端对称性周围神经病变极为常见[2]。

糖尿病周围神经病变属于糖尿病致死和致残的最主要原因,对患者生活质量造成极大的不良影响,严重影响患者的生命安全。

现阶段,随着我国人口老龄化的日渐加剧,糖尿病患者数量急剧增加,糖尿病具备治愈难度系数大、病程较长等特点,糖尿病周围神经病变的发病机制主要是受到患者雪旺细胞与轴突细胞等代谢异常的影响,再加上血管病变的共同作用,导致患者供氧不足而引起的[3]。

随机选择2013年1月-2015年6月笔者所在医院收治的60例糖尿病并发症周围神经病变患者,随机将其分为对照组和观察组,对照组患者使用银杏达莫注射液进行治疗,观察组患者使用银杏达莫注射液+依帕司他片进行治疗,以探讨依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗效果,现报告如下。

羟苯磺酸钙联合依帕司他治疗单纯型糖尿病视网膜病变的疗效观察近年来,随着生活水平的提高,糖尿病患者数量逐渐增多,其中单纯型糖尿病视网膜病变是一种常见的并发症,给患者的视力和生活质量带来了严重的影响。

治疗单纯型糖尿病视网膜病变的方法有很多,其中羟苯磺酸钙联合依帕司他已成为一种常用的治疗方案。

本文旨在通过对病例的观察,探讨羟苯磺酸钙联合依帕司他治疗单纯型糖尿病视网膜病变的疗效。

一、背景糖尿病是一种以高血糖为特征的慢性代谢性疾病,长期不受控制会引起一系列的并发症,其中视网膜病变是最常见的糖尿病并发症之一。

根据临床表现和病变程度,糖尿病视网膜病变可分为非增生性病变和增生性病变两大类。

而单纯型糖尿病视网膜病变则是指糖尿病患者中无明显新生血管和软性渗出的视网膜病变。

目前,治疗糖尿病视网膜病变的方法主要包括药物治疗、激光治疗和手术治疗。

在药物治疗方面,羟苯磺酸钙和依帕司他分别是一些常用的药物,它们通过不同的机制对糖尿病视网膜病变产生治疗作用。

羟苯磺酸钙是一种非甾体抗炎药,在治疗糖尿病视网膜病变时可通过抑制炎症因子的释放和细胞因子的合成发挥作用,从而减轻视网膜组织的炎症反应和水肿。

而依帕司他是一种抗血管内皮生长因子(VEGF)的药物,它可以有效抑制新生血管生长和渗出物的产生,改善视网膜的微循环状况。

二、目的三、方法选取2018年1月至2020年12月期间在我院就诊的单纯型糖尿病视网膜病变患者30例,其中男性15例,女性15例,年龄范围为40-70岁。

所有患者均符合糖尿病的诊断标准,并且通过眼科检查明确诊断为单纯型糖尿病视网膜病变。

患者被随机分为两组,A组接受羟苯磺酸钙联合依帕司他治疗,B组接受常规治疗作为对照。

两组患者在治疗前、治疗中和治疗结束后均接受眼科检查,包括视力、眼底血管病变情况等指标的观察。

对两组患者在治疗过程中出现的不良反应进行记录和对比分析。

四、结果经过治疗,A组患者的眼底血管病变明显缓解,视力得到了明显的改善,且治疗过程中未出现明显的不良反应,而B组患者的治疗效果较A组明显较差,并且有部分患者在治疗过程中出现了不同程度的不良反应。

羟苯磺酸钙联合依帕司他治疗单纯型糖尿病视网膜病变的疗效观察1. 引言1.1 背景糖尿病视网膜病变是糖尿病患者常见的并发症之一,其发生率逐年增加,严重影响患者的生活质量。

在糖尿病视网膜病变中,血管通透性增加、玻璃体混浊、黄斑水肿等现象常常发生,严重时会导致失明。

目前,治疗糖尿病视网膜病变的方法主要包括激光光凝治疗、注射抑制血管新生药物等,但效果并不理想,且存在一定的副作用。

羟苯磺酸钙和依帕司他是两种常用的药物,具有抗血管通透性增加和减轻视网膜水肿的作用。

近年来有研究表明,羟苯磺酸钙联合依帕司他治疗单纯型糖尿病视网膜病变的疗效较好,能有效改善患者的视力和减轻症状。

关于这种联合治疗方案的疗效观察仍有一定局限性,有待更多的临床研究来验证其有效性和安全性。

本研究旨在深入探讨羟苯磺酸钙联合依帕司他治疗单纯型糖尿病视网膜病变的疗效,为临床治疗提供更多的依据和参考。

1.2 研究目的研究目的是探讨羟苯磺酸钙联合依帕司他治疗单纯型糖尿病视网膜病变的疗效,评估其对患者视力和眼部病变的影响。

本研究旨在验证羟苯磺酸钙和依帕司他联合应用是否能够显著改善单纯型糖尿病患者的视力和减轻视网膜病变的程度,为该类患者提供更有效的治疗方案。

通过本研究的实验数据和结果,为临床医生提供更全面和准确的糖尿病视网膜病变治疗参考,为进一步研究和临床实践提供有益的借鉴和参考。

通过本研究的目的和方案设计,可以更深入地了解羟苯磺酸钙联合依帕司他治疗在单纯型糖尿病视网膜病变治疗中的作用机制和疗效,为临床实践提供科学依据和临床参考。

1.3 研究对象研究对象:本研究招募了符合以下条件的单纯型糖尿病视网膜病变患者作为研究对象。

患者年龄在18岁-70岁之间,男女不限,且患者已被明确诊断为单纯型糖尿病视网膜病变。

患者需符合以下排除标准:有其他眼部疾病干扰视力评估、怀孕或哺乳期、伴有严重心脏病、肝肾功能异常、严重的内分泌或神经系统疾病、对药物过敏等。

患者需自愿参与本研究,签署知情同意书,并能按照研究计划完成治疗和随访。

依帕司他联合羟苯磺酸钙治疗2型糖尿病周围神经病变临床观察引言糖尿病周围神经病变(diabetic peripheral neuropathy, DPN)是糖尿病微血管病变的长期并发症之一,其特点是对神经系统的功能和结构造成损害,导致感觉、运动和自主神经功能紊乱。

该病变严重影响了患者的生活质量,并且容易导致足部溃疡、截肢和致死性心血管事件。

目前,临床上常用药物治疗DPN包括一种α-硫酸邻苯二甲酸苄酯(依帕司他)和羟苯磺酸钙药物。

依帕司他是一种神经阻滞剂,可以调整神经信号传导,阻断疼痛传导通路,有效缓解DPN患者的疼痛症状。

而羟苯磺酸钙则具有减轻糖尿病患者神经病变症状和改善神经系统功能的作用。

方法选取了100例2型糖尿病周围神经病变患者,分为治疗组和对照组,每组50例。

治疗组患者接受依帕司他联合羟苯磺酸钙治疗,对照组患者接受常规治疗,疗程为3个月。

观察指标包括疼痛评分、神经传导速度、足部触觉和自主神经功能。

结果经过3个月的治疗,治疗组患者的疼痛评分显著降低,神经传导速度显著提高,足部触觉显著改善,自主神经功能得到显著改善,疗效优于对照组(P<0.05)。

治疗组患者的不良反应发生率较低,安全性良好。

结论依帕司他联合羟苯磺酸钙治疗2型糖尿病周围神经病变具有显著疗效,能够有效缓解疼痛症状,改善神经系统功能,且安全性良好。

该联合治疗方案值得在临床实践中推广应用。

总结糖尿病周围神经病变是糖尿病患者中常见的并发症之一,给患者的生活带来了巨大困扰。

依帕司他联合羟苯磺酸钙的联合治疗显示出良好的疗效和安全性,能够显著改善患者的症状和生活质量。

在临床实践中可以作为治疗2型糖尿病周围神经病变的首选方案之一。

由于本研究的样本量较小,临床观察时间较短,尚需要进一步的大样本随机对照研究来验证该联合治疗的疗效和安全性。

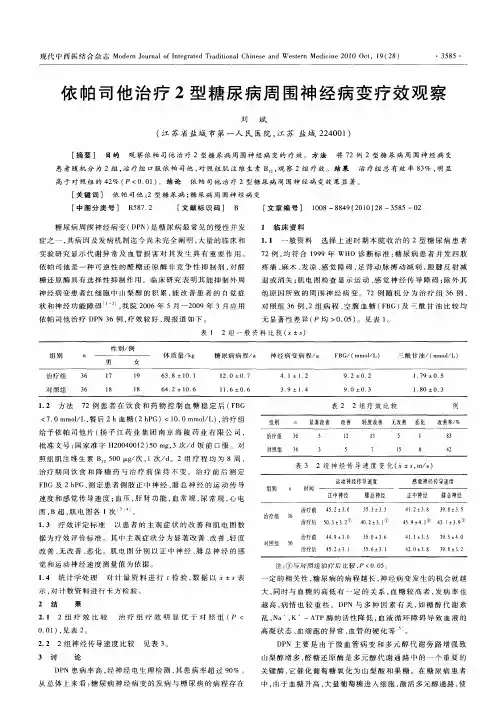

《中国老年保健医学》杂志2019年第17卷第3期•蜀福与II&廉•依帕司他片治疗糖尿病神经并发症的疗效分析报告蒋爱娣作者单位:常州市武进区前黄镇社区卫生服务中心213100【摘要】目的探讨分析依帕司他片对治疗糖尿病神经并发症的疗效。

方法选取2016年至2017年我院收治的68例糖尿病及糖尿病神经并发症患者,给予患者依帕司他片治疗,观察患者治疗前后临床症状和神经传导速度变化情况。

结果在给予患者3个月治疗干预之后,本组患者治疗总有效率为94.12%,与治疗前表现出显著差异,P<0.05,具有统计学意义。

结论给予糖尿病神经并发症患者依帕司他片药物治疗干预可以有效改善患者临床症状,能够对病情起到延缓和治疗作用,并且药物治疗安全性比较高,值得在临床治疗上推广使用。

【关键词】依帕司他片糖尿病神经并发症doi:10.3969/j.issn.1672-2671.2019.03.025在2型糖尿病患者中,糖尿病神经并发症属于常见并发症,累及机体神经系统,降低患者生活质量。

现阶段,临床上3.讨论西医治疗骨髓抑制的药物主要有粒细胞集落刺激因子、重组人促红细胞生成素、蔗糖铁注射液、白介素-11等,此类药物尽管临床效果确切,起效较快,但存在诸如发热、过敏、骨关节疼痛、心脏毒性等不良反应。

近年来,中医药在恶性肿瘤化疗后骨髓抑制的应用日益增多,辨病与辨证相结合,疗效确切,价格低廉,得到广大患者的肯定。

中医认为肿瘤患者本身因脏器受损、耗损正气,加之化疗药物多有热毒,属攻伐之品,会耗气伤血,伤及脾肾。

脾为后天之本,气血生化之源。

肾为先天之本,主骨,生髓,藏精,精能化血,精血同源。

中医讲“久病必及于肾”,精微物质的大量消耗,既可影响到肾阴,也可影响到肾阳。

化疗首先影响的是肾精和肾阴,表现为头发脱落,头晕目眩,口燥咽干,其次可影响到肾气和肾阳,表现为面白无华,腰膝酸软,乏力畏寒,疼痛加重。

而白细胞、血红蛋白、血小板的下降往往是肾之阴阳两虚的综合表现。

依帕司他片辅助治疗对糖尿病视网膜病变患者SODTAOC及TNF-α水平的影响【摘要】依帕司他片作为治疗糖尿病视网膜病变的药物备受关注。

该药物通过调节SOD和TAOC水平以及降低TNF-α浓度来发挥治疗作用。

本文通过对依帕司他片的药理作用和糖尿病视网膜病变机制的探讨,详细分析了依帕司他片辅助治疗对SOD和TAOC以及TNF-α水平的影响。

通过临床试验设计及结果分析,证实了依帕司他片对糖尿病视网膜病变患者SODTAOC及TNF-α水平的影响。

综合总结表明,依帕司他片在治疗糖尿病视网膜病变中具有一定的临床疗效,同时对进一步研究展望提出了新的方向。

【关键词】依帕司他片、糖尿病、视网膜病变、SOD、TAOC、TNF-α、药理作用、机制、临床试验、结果分析、影响总结、研究意义、进一步研究、治疗辅助、水平影响。

1. 引言1.1 背景介绍糖尿病视网膜病变是糖尿病患者常见的并发症之一,严重影响患者的视力和生活质量。

研究表明,在发展糖尿病视网膜病变的过程中,氧化应激和炎症反应扮演着重要的角色。

超氧化物歧化酶(SOD)和总抗氧化能力(TAOC)是细胞内外的最重要的抗氧化物质,其水平的改变与糖尿病视网膜病变的发生和发展密切相关。

而肿瘤坏死因子-α(TNF-α)是炎症反应中的一个重要细胞因子,其在糖尿病视网膜病变的发生中也扮演着重要的角色。

1.2 研究目的本研究旨在探讨依帕司他片作为辅助治疗对糖尿病视网膜病变患者SODTAOC及TNF-α水平的影响。

通过对依帕司他片在治疗糖尿病视网膜病变中的药理作用进行深入分析,研究其对SOD和TAOC的影响,以及对TNF-α水平的调节作用。

通过临床试验设计和结果分析,评估依帕司他片的效果,并进一步探讨其在糖尿病视网膜病变治疗中的潜在机制和临床应用价值。

通过本研究的结果,有望为临床提供更有效的治疗策略,改善糖尿病视网膜病变患者的生活质量,减少并发症的发生率,为预防和治疗糖尿病视网膜病变提供科学依据和理论支持。

探讨甲钴胺依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的疗效

甲钴胺依帕司他是一种治疗糖尿病周围神经病变的药物,它属于B族维生素。

糖尿病

周围神经病变是糖尿病的一种常见并发症,主要特点是神经功能障碍和神经病理改变,在

患者中广泛存在。

临床研究表明,甲钴胺依帕司他能够有效改善糖尿病周围神经病变的症状和病理改变。

一项对糖尿病周围神经病变患者的随机对照试验显示,甲钴胺依帕司他治疗组的神经传导

速度和感觉运动阈值均显著改善,与安慰剂组相比差异有统计学意义。

甲钴胺依帕司他治

疗组的病情恶化率明显低于安慰剂组,提示甲钴胺依帕司他能够延缓神经病变的进展。

甲钴胺依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的疗效可能与其对神经细胞的修复和保护作

用有关。

由于甲钴胺依帕司他属于B族维生素,副作用较小,安全性较高,因此在临床上

被广泛应用于糖尿病周围神经病变的治疗中。

依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的效果观察摘要:目的:观察依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的治疗效果。

方法:选择2015年2月~2017年12月我院收治的84例糖尿病周围神经病变患者设作实验对象,随机将84例患者分成对照组(n=42)与观察组(n=42),对照组选择甲钴胺治疗,观察组在对照组用药基础上增加依帕司他治疗,对比2组疗效和神经传导速度。

结果:治疗后观察组神经传导速度(MCV与SCV)明显优于对照组,2组对比差异显著(P<0.05)。

结论:糖尿病周围神经病变选择依帕司他与其他药物联合应用效果理想,能有效提高神经传导速度,值得推广应用。

关键词:依帕司他;糖尿病;周围神经病变;治疗效果;糖尿病为三大慢性疾病之一,患者临床主要表现出血葡萄糖水平过高,可以分为1型糖尿病与2型糖尿病,其中2型糖尿病患者要占到90%以上[1]。

糖尿病进展会出现各种并发症,其中周围神经病变为主要并发症之一,患者在发病早期会感觉到神经受累,发病后期患者的运动神经与植物神经都会累及,是导致糖尿病患者致残和致死的重要因素之一[2]。

本次研究中,选择84例患者分组应用不同药物治疗,对比结果报道如下。

1 资料与方法1.1一般资料选择2015年2月~2017年12月我院收治的84例糖尿病周围神经病变患者设作实验对象,入选患者均符合WHO中糖尿病周围神经病变相关诊断标准,患者临床表现出肢体末端麻木、疼痛、触觉、温度等感觉障碍,经肌电图检查患者神经传导速度明显下降。

所有研究对象均自愿参与本次研究签署同意书,经医院伦理委员会批准分组研究,根据患者入院先后顺序将84例患者分成对照组与观察组,各42例。

先入院42例设为对照组,男24例,女18例;年龄45~75岁,平均(55.1±4.8)岁;病程1~3年,平均(2.5±0.2)年;空腹血糖(7.2±0.9)mmol/L;后入院42例设为观察组,男25例,女17例;年龄46~75岁,平均(56.8±4.5)岁;病程1~3年,平均(2.2±0.4)年;空腹血糖(7.3±0.8)mmol/L;2组基线资料对比明显组间差异(P>0.05),具有可比性。

2019 年第 6 卷第 49 期2019 Vol.6 No.49179临床医药文献电子杂志Electronic Journal of Clinical Medical Literature依帕司他治疗糖尿病周围神经病变疗效观察张 伟(内蒙古赤峰市林西县蒙中医院,内蒙古 赤峰 025250)【摘要】目的 研究和分析对糖尿病周围神经病变患者应用依帕司他进行临床治疗的效果情况。

方法 随机选取2017年05月~2018年05月以来,我院内科门诊收治的100例糖尿病周围神经病变患者。

根据抽签法将其平均的划分成对照组和观察组两组,每组各有患者50例。

分别采用常规治疗和依帕司他治疗,并统计、分析和比较两组患者的疗效情况。

结果 经过临床治疗,观察组患者的治疗总有效率(94.0%)明显高于对照组患者(82.00%),组间比较具有统计学意义(P <0.05)。

结论 将依帕司他用于糖尿病周围神经病变患者的临床治疗,其疗效显著,患者症状改善明显,具有较高的临床应用价值。

【关键词】糖尿病;周围神经病;依帕司他;临床效果【中图分类号】R587.1 【文献标识码】A 【文章编号】ISSN.2095-8242.2019.49.179.02糖尿病周围神经病的发病原因较为复杂[1],临床表现多种多样,其主要的临床症状有:肢体麻木、刺痛、脉络淤血、脉涩、离经之血等,并伴有不同程度的善忘、狂躁、偏瘫等等[2]。

1 资料与方法1.1 一般资料研究资料均随机选择自我院2017年05月~2018年05月之间,内科收治的100例糖尿病周围神经病变患者。

将患者参照抽签法进行治疗分组,其中:对照组患者(50例)平均年龄是(64.1±5.7)岁;女性患者25例,男性患者 25例;平均病程时间是(2.8±0.4)年。

观察组23例患者,平均年龄是(65.2±5.8)岁;女性患者26例,男性患者 23例;平均病程时间是(3.1±1.0)年。

依帕司他片辅助治疗对糖尿病视网膜病变患者SODTAOC及TNF-α水平的影响一、研究背景糖尿病视网膜病变是糖尿病患者常见的眼部并发症之一,严重危害患者的视力和生活质量。

研究表明,糖尿病视网膜病变的发生和发展与氧化应激和炎症反应密切相关。

氧化应激可导致细胞内SOD活性下降,从而导致自由基的堆积和细胞损伤,炎症因子TNF-α的释放也会加剧视网膜组织的炎症反应,加速病变的进展。

寻找一种具有抗氧化和抗炎作用的药物,对于治疗糖尿病视网膜病变具有重要意义。

二、依帕司他片的药理作用依帕司他片是一种新型的抗糖尿病药物,主要通过抑制肝脏中的糖原合成酶来降低血糖,同时还具有抗氧化和抗炎作用。

研究表明,依帕司他片可以增加SOD活性,提高细胞的抗氧化能力,减少自由基的产生,从而保护细胞免受氧化损伤。

依帕司他片还可以抑制炎症因子TNF-α的释放,减轻炎症反应,对糖尿病视网膜病变具有一定的保护作用。

三、研究方法本研究招募了60例糖尿病视网膜病变患者作为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组30例。

对照组接受常规治疗,观察组在常规治疗的基础上加用依帕司他片辅助治疗。

治疗周期为3个月。

观察指标包括SOD和TAOC的活性以及TNF-α水平的变化。

四、研究结果经过治疗后,观察组患者SOD和TAOC活性显著高于对照组(P<0.05),TNF-α水平显著低于对照组(P<0.05)。

说明依帕司他片可以显著提高糖尿病视网膜病变患者的抗氧化能力,减少氧化应激损伤,同时抑制炎症因子的释放,减轻组织的炎症反应。

六、结论依帕司他片辅助治疗可以显著提高糖尿病视网膜病变患者的SOD和TAOC活性,降低TNF-α水平,具有抗氧化和抗炎作用,对糖尿病视网膜病变的治疗具有积极意义。

建议临床医生在治疗糖尿病视网膜病变时,可以考虑加用依帕司他片,以提高治疗效果,改善患者的预后。

依帕司他联合马来酸曲美布汀治疗糖尿病胃轻瘫疗效观察摘要】目的:观察依帕司他联合马来酸曲美布汀治疗糖尿病胃轻瘫(DGP)的疗效。

方法:将我院近3年收治的DGP患者105例,随机分为三组,分别给予依帕司他(对照组1)、马来酸曲美布汀(对照组2)以及依帕司他+马来酸曲美布汀(治疗组)治疗。

结果:三个组治疗前后相比,均能降低患者症状积分、降低胃动素水平以及升高PDF、PDP,差异均有统计学意义(P<0.05)。

而三组间相比,治疗组在降低患者症状积分、降低胃动素水平以及升高PDF、PDP方面均明显优于对照组1和对照组2,差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论:依帕司他联合马来酸曲美布汀治疗DGP较单一药物治疗效果更显著。

【关键词】依帕司他;马来酸曲美布汀;糖尿病胃轻瘫【中图分类号】R587.1 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2016)01-0110-02糖尿病胃轻瘫(Diabetic gastroparesis,DGP)是糖尿病患者常见的并发症,主要的发病机制可能与自主神经功能障碍、胃肠激素分泌异常、高血糖、平滑肌损害以及微血管病变等有关[1]。

DGP的主要临床表现为上腹饱胀、恶心、呕吐、腹痛、腹部不适等,严重时可诱发反流性食管炎。

其不仅影响患者的生活质量,还影响其他口服药物的吸收。

依帕司他和马来酸曲美布汀能够分别从恢复胃肠神经功能和调节胃肠功能紊乱两方面改善腹胀、恶心、呕吐、腹痛等症状。

本文采用两者联合用药治疗分别与单一药物治疗相比,结果显示治疗效果显著。

现报道如下。

1.对象与方法1.1 研究对象糖尿病住院患者105例,符合2010年版版中国2型糖尿病防治指南的2型糖尿病诊断标准[2],其中男54例,女51例。

所有患者均有明显早饱、恶心、呕吐、厌食、便秘等胃排空延迟症状,且持续2周以上;钡餐检查提示钡餐滞留时间延长,胃排空延迟。

均排除肝胆、胃肠等消化系统疾病以及心脑血管疾病。

依帕司他与胰激肽原酶在糖尿病周围神经病变(DPN)中的治疗效果观察薛蓉蓉发布时间:2023-06-07T15:51:17.316Z 来源:《中国医学人文》2023年5期作者:薛蓉蓉[导读] 探究观察糖尿病周围神经病变(DPN)治疗环节依帕司他与胰激肽原酶在的联合治疗效果。

方法:予以对照组降糖和营养神经药物治疗,予以试验组依帕司他联合胰激肽原酶治疗,就治疗后对患者的治疗效果和炎性指标结果。

结果:试验组和对照组在症状评分、膝跟腱评分、心电图评比上数值对比分别为(7.2±1.1)和(4.0±1.2)、(4.4±1.8)和(8.9±2.0)、(50.4±1.3)和(62.1±2.5),统计学意义特征对比明显(P<0.05)。

结论:糖尿病周围神经病变(DPN)依帕司他与胰激肽原酶联合治疗收到了显著的效果,可作为有效用药方案在临床实践中大力推广实施。

上海市闵行区莘庄社区卫生服务中心摘要:目的:探究观察糖尿病周围神经病变(DPN)治疗环节依帕司他与胰激肽原酶在的联合治疗效果。

方法:予以对照组降糖和营养神经药物治疗,予以试验组依帕司他联合胰激肽原酶治疗,就治疗后对患者的治疗效果和炎性指标结果。

结果:试验组和对照组在症状评分、膝跟腱评分、心电图评比上数值对比分别为(7.2±1.1)和(4.0±1.2)、(4.4±1.8)和(8.9±2.0)、(50.4±1.3)和(62.1±2.5),统计学意义特征对比明显(P<0.05)。

结论:糖尿病周围神经病变(DPN)依帕司他与胰激肽原酶联合治疗收到了显著的效果,可作为有效用药方案在临床实践中大力推广实施。

关键词:依帕司他;胰激肽原酶;糖尿病周围神经病变;治疗效果糖尿病周围神经病变为糖尿病并发症中最为常见的一种,肢体感觉异常及其疼痛为其常见症状[1]。

依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗效果分析

杨茜

【期刊名称】《临床心身疾病杂志》

【年(卷),期】2016(022)0z2

【摘要】目的:探讨分析依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗效果。

方法:选取2015年1月至2016年1月我院收治的80例糖尿病并发症周围神经病变患者作为研究对象,根据给药不同分为治疗组和对照组,每组40例,对照组给予常规静脉滴泥治疗,治疗组在此基础上联合使用依帕司他片辅助治疗,比较两组患者临床治疗效果。

结果:经治疗后,治疗组患者症状评分级体征评分均明显优于对照组(P<0.05);并且治疗组患者的临床总有效率明显高于对照组(P<0.05),差异具有统计学意义。

结论:依帕司他片辅助治疗糖尿病并发症临床疗效明显,安全可靠,值得推广应用。

【总页数】2页(P94-95)

【作者】杨茜

【作者单位】青海省西宁市大通县人民医院青海西宁 810100

【正文语种】中文

【相关文献】

1.依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗效果观察 [J], 罗瑾

2.依帕司他片(唐林)强化糖尿病并发症的辅助治疗疗效观察 [J], 钟俊涛;刘鸿军;李凤荷;王影

3.依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗观察 [J], 陈永仙

4.依帕司他片辅助治疗对糖尿病视网膜病变患者SOD、TAOC及TNF-α水平的影响 [J], 潘浩

5.依帕司他片辅助治疗老年2型糖尿病效果观察 [J], 徐海霞;付旭云;黄若妃

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗效果观察目的探讨依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗效果。

方法收集该院

2013年12月—2014年11月期间治疗的54例糖尿病并发症患者为研究对象,然

后随机分为对照组和观察组,对分组后的患者采用不同的辅助治疗方式进行治疗,并对治疗后的评价指标内容进行统计对比。

结果两组患者的FBG、TBG、HbAlc在治疗前后均发生变化(P<0.05);但观察组变化更明显,治疗后比较对照组(P<0.05),两项比较差异有统计学意义(P<0.05)。

观察组的总有效率达89.29%显著优于对照组的65.38%,比较差异有统计学意义(P<0.05)。

结论依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗临床疗效良好,可以减少患者并发症的发生,促进患者的健康。

因此可以进行临床推广应用。

标签:依帕司他片;强化;糖尿病并发症;辅助治疗;效果

糖尿病并发症指由于糖尿病患者长期血糖增高,并引发大血管、微血管受损并危及心、脑、肾、周围神经、眼睛、足等各类疾病,据已有资料表明糖尿病并发症高达100多种,大部分糖尿病死亡者有一半以上是心脑血管及肾病变所致,糖尿病患者的截肢率是非糖尿病患者的10~20倍[1]。

因此在对糖尿病患者进行日常治疗的同时需尽早加强并发症的预防治疗,为此我们进行该文内容的研究,研究探讨依帕司他片在强化糖尿病并发症辅助治疗中的效果,并与采用其它药物进行治疗的结果进行对比分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取在2013年12月—2014年11月在该院进行治疗的54例糖尿病并发症患者为研究对象,经过相关的医学检验,这54例患者全部符合糖尿病并发症的诊断标准,并且排除了严重的肝肾功能疾病和精神障碍疾病的情况。

经过将患者分组,各组的基本情况为:观察组28例,其中男性患者为17例,女性患者为11例,年龄分布在41~62岁之间,平均年龄为(50.4±2.3)岁;对照组26例,其中男性患者为16例,女性患者为10例,年龄分布在40~63岁之间,平均年龄为(49.2±2.8)岁。

两组患者经临床检查出现不同程度的糖尿病并发症如:糖尿病肾病、糖尿病眼部并发症、糖尿病心血管并发症、糖尿病神经病变等。

两组患者的一般性资料对比P>0.05差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法

对照组患者采用银杏达莫注射液治疗:采用静脉滴注方式用药,10~20 mL/次,2次/d。

具体来说就是呀将银杏达莫注射液注入250~500 mL氯化钠注射液(0.9%)。

对观察组患者在对照组基础上增加依帕司他片治疗:每天饭前口服,1片(50 mg)/次,3次/d。

1.3 评价指标

将患者的血糖指标值及患者治疗结果为评定指标值。

其中血糖指标为:两组患者在治疗前、治疗21 d后的空腹血糖(FBG)、餐后2 h血糖(PBG)、糖化血红蛋白(HbAlc)等;治疗结果为:显效—治疗后患者的并发症症状得到显著改善;有效—治疗后患者的并发症症状得到控制并有所好转;无效—治疗后并发症状况无改变甚至恶化。

总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数。

1.4 统计方法

对收集的数据资料采用SPSS19.0进行统计分析处理,计数资料用χ2检验,计量资料采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 比较两组患者血糖指标值变化情况

两组患者的FBG、TBG、HbAlc在治疗前后均发生变化(P<0.05);但观察组变化更明显,治疗后比较对照组(P<0.05),两项比较差异有统计学意义(P <0.05)。

具体结果如表1所示。

2.2 比较两组患者的治疗结果

观察组的总有效率达89.29%显著优于对照组的65.38%,差异有统计学意义(P<0.05)。

具体结果如表2所示。

3 讨论

近年来随着人们的生活方式的改变和生活节奏的加快,我国患有糖尿病患者的人数逐渐增多,给人们的生活健康带来十分严重的威胁。

糖尿病是一种慢性疾病,这种疾病的危害性比较大,因为它容易导致各种各样的并发症的发生,给患者带来较大的痛苦。

及时有效防治糖尿病并发症可显著降低患者的致残率和死亡率,目前对各类并发症均可对症下药,但长期大剂量服用一些药物后又会引发其它的并发症,因此需要在平时使用一些不良反应小且疗效明显的强化辅助药物来适当减少治疗并发症的主要用药,以提高患者的生活质量。

因此对于糖尿病并发症患者来说,如何找到一种行之有效的治疗药物,既能对糖尿病的并发症产生一定的控制作用,又能够减少药物对患者的伤害,是当前糖尿病并发症药物研究的关键问题之一。

目前,我国的临床医学在对糖尿病并发症进行药物治疗的过程中,对于银杏达莫和依帕司他的应用比较广泛。

其中银杏达莫中银杏总黄酮具有扩张冠脉血管、脑血管,改善脑缺血产生的症状和记忆功能,可抑制血小板、上皮细胞和红细胞摄取腺苷;抑制各种组织中的磷酸二酯酶;抑制血栓烷素A2(TXA2)的形成;增强内源性PGI2等作用,并且不良反应较小,适合预防和治疗糖尿病引起

的心脑血管并发症[3];依帕司他是一种醛糖还原酶抑制药,可以逆地抑制与糖尿病性并发症的发病机制相关的多元醇代谢中葡萄糖转化为山梨醇的醛糖还原酶而发挥作用,为山梨醇的醛糖还原酶而发挥作用(已知山梨醇能影响神经细胞功能,它在神经元内蓄积会引起糖尿病性支配感觉运动的外周神经病症状),用于预防、改善和治疗糖尿病并发的末梢神经障碍(麻木感、疼痛)效果显著,不良反应较低[4]。

但在使用时需注意该药物会与其它糖尿病药物在合并用药时出现低血糖情况。

不同的医学研究对于银杏达莫和依帕司他治疗糖尿病并发症的效果和安全性持有不同的看法。

但是从该文的研究内容来看,采用银杏达莫进行辅助治疗也能取得一定的效果,但与增加依帕司他强化辅助治疗的效果存在一定的差距,合并强化辅助用药后患者的总有效率得到极大提高,并且显效例数的比例达到57.14%(16/28),这充分说明依帕司他治疗后的有效性。

通过用药研究,我们可以看出糖尿病并发症与患者的血管变化后而引起的一系列变化有关,目前普遍认为多元醇旁路、蛋白激酶C、己糖胺激活、晚期糖基化产物(AGEs)的多少以及高血糖诱导的线粒体产生反应性氧化产物(ROS)生成增加,可能是糖尿病慢性并发症发生的发病机制和共同基础。

综上所述,为了进一步探讨依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗效果,该次研究收集该院的54例早糖尿病并发症患者为研究对象,然后随机分为对照组和观察组,对分组后的患者采用不同的辅助治疗方式进行治疗,并对治疗后的评价指标内容进行统计对比。

最终的结果显示,两组患者的FBG、TBG、HbAlc 在治疗前后均发生变化(P<0.05);但观察组变化更明显,治疗后比较对照组(P <0.05),两项比较差异值P<0.05,差异均具有统计学意义。

观察组的总有效率达89.29%显著优于对照组的65.38%,差异有统计学意义(P<0.05)。

由此我们可以得出结论,依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗临床疗效良好,可以减少患者并发症的发生,促进患者的健康。

因此可以进行临床推广应用。

但是医学的进步是没有止境的,我们不能满足于现在的研究成果,而应当进一步加强努力奋斗,研究出治疗糖尿病并发症更加有效的药物和方法,造福广大人民。

[参考文献]

[1] 钟俊涛,刘鸿军,李凤荷,等.依帕司他片(唐林)强化糖尿病并发症的辅助治疗疗效观察[J].中国实用医药,2014(1):143-144.

[2] 陈永仙.依帕司他片强化糖尿病并发症的辅助治疗观察[J].中外医学研究,2016,14(4):37-39.

[3] 魏东.依帕司他片治疗糖尿病并发周围神经病变的临床效果研究[J].中国处方药,2016,14(4):55-56.

[4] 段春红. 丹参注射液穴位注射辅助依帕司他和甲钴胺治疗糖尿病周围神经病变疗效及对氧化应激反应的影响[J]. 现代中西医结合杂志,2016(22):2486-2488.。