第二章(第四节)大气温度的时空变化

- 格式:ppt

- 大小:1.38 MB

- 文档页数:11

《自然地理学》课程教学大纲一、课程基本信息课程名称:自然地理学英文名称:Physical geography课程类别:专业基础课学时:128学 分:8.0适用对象:资源环境与城乡规划管理、地理科学、地理信息系统二、课程简介《自然地理基础》课程主要介绍自然地理学的研究对象和任务,地球的宇宙环境、地球的运动、地球的形状和结构,地壳及其运动、地质构造与地壳的演化,气候与气候资源,水文及水资源,地貌及地貌灾害与防治;植物及植物资源,动物及动物资源,土壤及土壤资源等地球表层各自然要素的性质和特点,各要素之间的相互联系和相互作用,自然地理环境的基本规律及其应用,人类与自然地理环境的关系等内容。

三、课程性质与教学目的自然地理基础是环境科学专业的专业基础课,它是研究地球表层(即自然地理环境)的科学,主要阐明地壳、气候、水文、地貌、植物、动物及土壤等各自然地理要素的特征、分布规律及其相互作用而形成的自然地理环境整体特征和规律,为学生今后开展自然地理学知识的教学和相关研究奠定基础。

课程的教学目的主要是培养具有自然地理学知识和能力的综合性人才,要求学生掌握自然地理学的基本知识、基本理论和基本技能,了解各自然地理要素的特征、发展变化和分布规律,进一步认识自然地理系统的整体性和区域差异性,并能在资源、环境以及城乡规划管理研究和应用中熟练地应用自然地理学知识和方法。

四、教学内容及要求第一章 绪论(一)目的与要求1.掌握自然地理学的研究对象2.了解自然地理学的分科3.熟悉自然地理学的任务(二)教学内容第一节 地理学的研究对象1.主要内容地理学的研究对象。

2.基本概念和知识点地理环境。

3.问题地理环境包括的三种环境及其含义。

第二节 自然地理学的研究对象1.主要内容天然环境和人为环境、自然地理环境的形成、自然地理环境的范围和边界、自然地理环境的组成、自然地理环境的基本特征。

2.基本概念和知识点天然环境、人为环境、地圈,自然地理环境的物质组成、自然地理环境的要素组成、自然地理环境的基本特征。

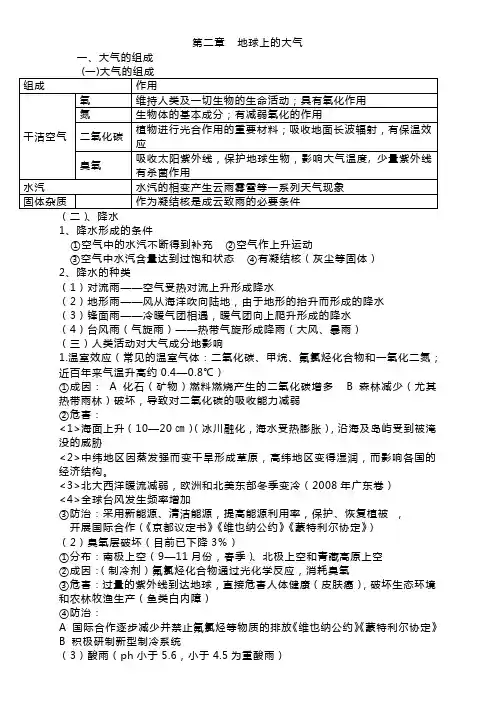

第二章地球上的大气一、大气的组成(二)、降水1、降水形成的条件①空气中的水汽不断得到补充②空气作上升运动③空气中水汽含量达到过饱和状态④有凝结核(灰尘等固体)2、降水的种类(1)对流雨——空气受热对流上升形成降水(2)地形雨——风从海洋吹向陆地,由于地形的抬升而形成的降水(3)锋面雨——冷暖气团相遇,暖气团向上爬升形成的降水(4)台风雨(气旋雨)——热带气旋形成降雨(大风、暴雨)(三)人类活动对大气成分地影响1.温室效应(常见的温室气体:二氧化碳、甲烷、氟氯烃化合物和一氧化二氮;近百年来气温升高约0.4—0.8℃)①成因: A 化石(矿物)燃料燃烧产生的二氧化碳增多 B 森林减少(尤其热带雨林)破坏,导致对二氧化碳的吸收能力减弱②危害:<1>海面上升(10—20㎝)(冰川融化,海水受热膨胀),沿海及岛屿受到被淹没的威胁<2>中纬地区因蒸发强而变干旱形成草原,高纬地区变得湿润,而影响各国的经济结构。

<3>北大西洋暖流减弱,欧洲和北美东部冬季变冷(2008年广东卷)<4>全球台风发生频率增加③防治:采用新能源、清洁能源,提高能源利用率,保护、恢复植被,开展国际合作(《京都议定书》《维也纳公约》《蒙特利尔协定》)(2)臭氧层破坏(目前已下降3%)①分布:南极上空(9—11月份,春季)、北极上空和青藏高原上空②成因:(制冷剂)氟氯烃化合物通过光化学反应,消耗臭氧③危害:过量的紫外线到达地球,直接危害人体健康(皮肤癌),破坏生态环境和农林牧渔生产(鱼类白内障)④防治:A 国际合作逐步减少并禁止氟氯烃等物质的排放《维也纳公约》《蒙特利尔协定》B 积极研制新型制冷系统(3)酸雨(ph小于5.6,小于4.5为重酸雨)①成因:酸性气体(硫酸型和硝酸型)浓度(排放、扩散)和空气中的水汽结合。

②危害:A 土壤酸化(危害农、林生长) B 水体酸化(危害渔业)C 腐蚀建筑、古迹D 危害人体健康(伦敦烟雾事件,洛杉矶光化学烟雾) ③防治:A 调整能源结构,采用新能源及清洁能源,减少酸性气体排放 B 开展综合利用,化害为利 C 区域国际合作。

第四节大气温度随时间的变化一、气温的周期性变化(一)气温的日变化1、大气边界层的温度主要受地表面增温与冷却作用的影响而发生变化。

2、大气中的水平运动与垂直运动都会引起局地气温的变化。

3、近地层气温日变化的特征:(1)在一日内有一个最高值(出现在14时左右)和一个最低值(出现在日出前后)。

(2)气温日较差的大小与纬度、季节和其他自然条件有关。

①日较差最大的地区在副热带,向两极减少。

②日较差夏季大于冬季。

③凹地地形的日较差大于凸地地形;干燥地日较差大于潮湿地;晴天日较差大于阴天。

(3)气温日变化的极值出现的时间随离地面的高度增大而后延,振幅随离地高度的增大而减小。

(地、气热量交换需要一个过程,垂距越大,耗时越长。

所以海拔较高处气温的极大值和极小值出现的时间延后。

离地高度越大,地面对大气温度的影响就越小,气温日变化的振幅(即日较差)也就越小。

)(二)气温的年变化1、一年中月平均气温有一个最高值和一个最低值。

2、北半球中、高纬度内陆地区的气温以7月为最高,1月为最低。

北半球海洋上的气温8月最高,2月最低。

3、从赤道附近到极地地区,气温年较差变大。

4、同纬度地区,陆地气温年较差大于海洋;内陆气温年较差大于沿海。

气温的年变化按纬度分为四种类型:1、赤道型特征:(1)一年有两个最高值(春分和秋分以后)和两个最低值(冬至和夏至以后)。

(2)年较差很小。

2、热带型特征:(1)一年有一个最高值(夏至以后)和一个最低值(冬至以后)。

(2)年较差不大。

3、温带型特征:(1)有一个最高值(陆7月海8月)和一个最低值(陆1月海2月)。

(2)年较差较大,且随纬度的增加而增大。

4、极地型特征:(1)一年有一次最高值和一次最低值。

(2)年较差很大。

二、气温的非周期性变化1、大气运动引起气温的非周期性变化。

2、通常情况下,气温日变化和年变化的周期性是主要的。

大气层温度场的时空变化分析自工业革命以来,人类的活动不断增加了大气中的温室气体含量,导致地球气候变暖成为全球性的大问题。

温室气体的增加会导致大气层中的温度场发生变化,进而对地球的生态系统和人类社会产生广泛影响。

本文将对大气层温度场的时空变化进行分析。

首先,大气层温度场的时空变化在不同地区存在差异。

根据气候带的划分,地球可以分为热带、副热带、温带和寒带四个气候带。

在热带地区,由于太阳直射辐照度高,温度普遍较高,尤其是近赤道地区。

而在寒带地区,由于太阳辐照度较低,温度相对较低。

另外,海洋和陆地的温度分布也存在差异。

海洋的温度分布比陆地更加均匀,海洋的温度梯度相对较小。

因此,地处于海洋环境的地区的温度变化相对较小,而位于陆地环境的地区的温度变化较为显著。

其次,大气层温度场的时空变化受季节和时间尺度的影响。

在不同季节中,大气层温度场存在明显的变化。

以中纬度地区为例,夏季气温相对较高,冬季气温相对较低。

这种季节性的温度变化可以通过地轴倾斜度的改变解释。

当地球轴倾斜向太阳时,所得的太阳辐射更集中,温度相对较高;而当地球轴离开太阳时,太阳辐射相对较弱,温度较低。

此外,大气层温度场的时空变化还受到时间尺度的影响。

例如,年际和年代际的气候变化,如厄尔尼诺现象和太平洋年代际振荡,会导致大气层温度场的变化。

再次,大气层温度场的时空变化对生态系统和人类社会产生深远影响。

首先,温度的升高会导致冰川和冻土的融化,进而引发海平面的上升。

这将对沿海地区造成严重的洪涝灾害,并且会使一些岛国面临消失的危险。

其次,大气层温度场的变化会引起气候事件的频率和强度的变化。

例如,极端气候事件(如暴雨、干旱、风暴等)的发生频率可能增加,对农业生产、水资源管理和城市规划等方面产生负面影响。

此外,温度的变化还会影响物种的分布和生态系统的稳定性,给生物多样性带来威胁。

综上所述,大气层温度场的时空变化是一个复杂的系统,受到多个因素的综合影响。

不同地区的温度场存在差异,季节和时间尺度也会影响温度场的变化。

第一章一、气象与大气科学的定义气象:在地球大气中每时每刻都在发生着风、云、雨、雪、雷电、旱涝、寒暑等等各种各样的自然现象,这些现象统称为大气现象,简称为气象。

大气科学:研究大气中各种现象的成因和演变规律及如何利用这些规律为人类服务的科学。

二、大气的研究对象、气象与社会经科学济发展的关系研究对象大气圈及大气圈与水土岩石圈、生物圈之间的相互作用。

研究任务观测和研究各种各样的大气现象、大气层与下垫面之间的相互作用及人类活动所产生的气象效应;系统地、科学地解释这些现象、作用和效应,阐明它们的发生和演变规律;根据所认识的规律分析、诊断和预测过去、现在和未来的天气、气候,为国民经济和人们的日常生活服务;2从理论和实践上探索和模拟人为天气过程、人为气候环境,为人工影响天气和气候提供科学依据。

气象与社会经济发展的关系:气象与农业气象与林业气象与工业气象与渔业、海盐生产气象与航空气象与军事气象对人类健康的影响三、大气科学的主要分支学科(11个分支学科)普通气象学:研究气象学的基本理论和一般问题;大气探测与遥感学:研究对大气进行观测的方法与观测数据的计算,应用各种气象仪器设备和技术对地球大气层及地表浅层进行观测与探测,包括定期观测、运载仪器和常规仪器观测、地基遥感、空基遥感等;大气物理学:研究大气结构、大气热力学特征、大气光电声现象、云物理及人公影响天气等;大气化学:研究酸雨、气溶胶、碳循环、降水化学、大气成分、大气中化学过程等;天气与天气预报学:研究短期预报、中期预报、长期预报,一般天气学原理与方法、天气诊断等;气候与气候变化学:研究不同时期和不同区域的气候与气候变化、气候系统的年际变化预报、地球物理因子对气候的影响、气候影响评估、气候与气候变化预测的方法等;动力气象学:研究数值预报、大尺度大气动力学、气候数值模拟、非线性大气动力学等;边界层气象学:研究海上边界层、陆地边界层、大气湍流、边界层数值模拟、大气扩散与空气污染等;大气环流学:研究不同纬度的大气环流系统、热带大气环流与季风、海—气相互作用、大气环流与遥相关等;应用气象学:研究农业气象、林业气象、水文气象、医疗气象、局地气候与小气候、应用气候等;灾害气象学:研究灾害性天气(如气旋、台风、雷暴、阵雨、暴雨、龙卷、沙尘暴及积云对流、锋、飑线、中尺度对流等其他扰动产生的灾害效应)、灾害性气候及其损失评估等。

气温的时空变化规律一天中气温变化规律,主要由大气得到热量(地面辐射)和失去热量(大气辐射)的差值决定。

地面的热量主要来自太阳辐射;大气(对流层)的热量直接来着地面。

(2)地面辐射:当地地方时为12点时,地面获得的太阳辐射热量大于地面损失的辐射热量,地面热量盈余,地面温度仍在升高。

当地地方时大约午后1点左右,地面热量由盈余转为亏损,地面温度为一天中最高值。

(3)大气温度:当地地方时大约午后2点左右,地面已经通过辐射、对流、湍流等方式把热量传给大气,此时气温达到最高值。

随后,太阳辐射继续减弱,地面热量持续亏损,地面温度不断降低,气温随之也不断下降。

至日出后,地面热量由亏损转为盈余的时刻,地面温度达到最低值,气温也随后达到最低值。

因此气温最低值总是出现在日出前后。

2.气温的年变化规律由于地面吸收、储存、传递热量的原因,气温在一年中的最高、最低值,也并不出现在辐射最强、最弱的月份,而是有所滞后。

3.全球气温水平分布规律(2)南半球的等温线比北半球平直。

南半球物理性质比较均一的海洋比北半球广阔,气温变化和缓。

(3)北半球1月份大陆等温线向南(低纬)凸出,海洋上则向(高纬)凸出;7月份正好相反。

在同一纬度上,冬季大陆比海洋冷,夏季大陆比海洋热。

同一纬度的陆地与海洋,热的地方等温线向高纬凸出,冷的地方等温线向低纬凸出,即“热高冷低”。

(4)7月份,世界值热的地方是北纬20-30大陆上的沙漠地区,撒哈拉沙漠是全球炎热中心,1月份,西伯利亚是全球的寒冷中心,世界极端最低气温出现在南极洲大陆上。

二、等温差线1、气温的日变化(1)气温的日变化一天中气温随时间的连续变化,称气温的日变化。

在一天中空气温度有一个最高值和一个最低值,两者之差为气温日较差。

通常最高温度出现在14~15时,最低温度出现在日出前后。

由于季节和天气的影响,出现时间可能提前也可能落后。

比如,夏季最高温度大多出现在14~15时;冬季则在13~14时。

由于纬度不同日出时间也不同,最低温度出现时间随纬度的不同也会产生差异。