第四章 宫殿、坛庙与陵墓

- 格式:doc

- 大小:68.00 KB

- 文档页数:5

第四章宫殿、坛庙与陵墓本章学习目的和要求考核知识点:1、宫殿型制的演变2、掌握大明宫的空间营造特点;掌握含元殿的宫阙制度对创造宫殿气氛有何作用,对后世的影响如何?3、掌握明清北京故宫的艺术成就4、坛庙建筑的内容5、掌握北京天坛建筑群的群体空间艺术;掌握天坛单体建筑的形式特征及设计手法6、陵墓的起源7、了解陵墓建筑的内容8、掌握“厚葬”、“薄葬”的历史成因;掌握不同历史时期我国陵墓制度的不同反映国家意识形态的礼仪空间占主导地位。

第一节宫殿一、宫殿型制演变内容+布局1、“茅茨土阶”的原始阶段1)、早期的宫殿型制——住屋2)、殷商时期——纵轴线上的单体建筑3)、商代开创宫殿先河——前朝后寝4)、周礼考工记中的理想型制2、盛行高台宫室的阶段1)、秦2)、西汉长安宫殿3)、魏晋南北朝——东西堂制、骈列制A、曹魏邺城北宫B、东晋南朝建康宫殿C、魏晋南北朝时的宫殿型制特点a、从多宫并置到只有一宫b、东西堂制c、骈列制3、纵向布置“三朝”阶段1)、隋大兴宫:唐太极宫A、东西堂制改变为三朝纵向排列B、废除骈列制2)、宋金元A、宫前序列的发展:B、宫殿布局的变化a、皇城在城市当中b、元大都三殿两宫的型制对明清宫殿有直接影响3)、明清——三朝两宫五门A、宫殿布局继承唐太极宫以来传统,三朝纵向排列;B、宫前序列在宋金元基础上强化。

4、小结1)朝:东西堂制——三朝纵向排列2)宫殿和官署:骈列制——中央官署从宫内移至宫外3)宫殿和城市:从偏居一侧到位居中央,轴线贯穿城市轴线1、唐大明宫1)建筑群的处理:利用地形的优秀实例;确立了纵向序列的空间组织方法2)布局:前朝后寝,三朝南北相重3)含元殿型制2、明清北京宫殿1)基本格局:布局严整、规模宏伟A、中轴线B. 功能分区:外朝、内廷C、基础设施2)形制特点:吸收前朝做法并有所创新,成为象征封建集权统治与严格礼制秩序的典范A、恢复汉族文化传统,用礼制来强化宫殿所象征的皇帝权威的合法性a、对古制的恢复和附会,三朝五门b、宫殿命名中体现出宇宙秩序与人间秩序的合一B、吸收前朝各个时期的做法a、三朝两宫五门沿轴线纵向展开b、宫前序列进一步丰富C、皇帝集权的强化在物质上的表征3)设计手法特点:A、建筑序列:通过连续对称的,尺度、形式不断变化的封闭空间逐步展开B、建筑处理采用对比手法突出主体C、空间有序转换:a、以门为媒介b、以廊庑为辅助D、屋顶、色彩、装修等细节也成为表达空间等级秩序的语言:庑殿〉歇山〉悬山(硬山)〉攒尖重檐〉单檐E、文字与小品具象征意义4)空间的意义A、象征中心与权力中心的分离;礼仪轴线与日常路径的分离B、神圣与世俗的分界a、午门:紫禁城正门,皇帝的家门午门的独特形制,最高等级的屋顶形式,都反映了其地位的重要性。

第四章:宫殿坛庙陵墓1.三朝五门制度周代宫殿的布局制度。

“三朝”指外朝、中朝和内朝。

外朝是君王举行颁诏、受俘等大礼之所,中朝是君王日常办公之处,内朝则是君王居住之所。

“五门”指皋门、库门、雉门、应门和路门。

“三朝五门”制度从建筑布局上讲就是沿纵深布置层层门禁,门内为不同职能的宫殿建筑,以满足帝王大典、日常行政、起居生活、安全禁卫等需要。

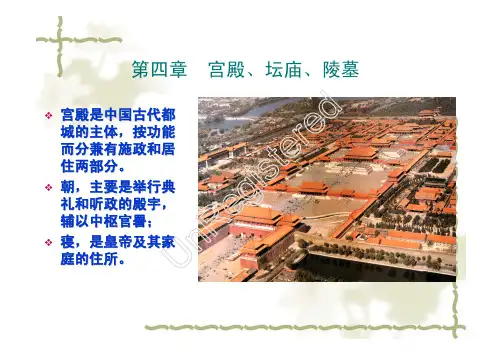

2.明清故宫成就故宫的宫殿建筑,是我国现存最大、最完整的古建筑群。

故宫建于北京城的中央,以南北为中轴线,坐北朝南,左右对称,南达永定门,北到鼓楼、钟楼,贯穿整个紫禁城。

规划严整,气魄宏伟,极为壮观。

无论在平面布局,立体效果以及形式上的雄伟、堂皇、庄严、和谐,都属无与伦比的杰作。

故宫城外是皇城,皇城外又有北京城,城城包围,显示了森严的等级制度。

整个皇宫建筑分为南部前朝和北部后廷两部分。

前朝有太和、中和、保和三大殿,这三大殿是故宫中最高大的建筑物,也是皇帝举行重大典礼的地方,是封建皇权的象征。

后寝以乾清宫、交泰殿、坤宁宫为中心,左右东西六宫为翼,是皇帝、皇后、嫔、妃居住的地方。

前朝后寝,界限分明,不可随便逾越,体现了中国古代传统的等级分明、内外有别的伦理观念。

中国的建筑匠师们将如此大规模的建筑规划得井井有条,利用重重围墙、门和庭院把故宫有序地组合成壮丽的建筑群。

故宫的规划和建筑,不仅继承了中国古代建筑的传统,而且有所发展创新,是中国古代文化和中国古代建筑艺术成就的集大成者。

其室内外建筑空间的组合、建筑体量大小的搭配、材料的运用、小品的陈设、装饰的制作、色彩的选择都达到了很高的水平。

4.汉代名堂辟雍“明堂辟雍”是一座建筑两种含义的名称,它是中国古代最高等级的皇家礼制建筑之一。

明堂是古代帝王颁布政令,接受朝觐和祭祀天地诸神以及祖先的场所。

辟雍即明堂外面环绕的圆形水沟,环水为雍(意为圆满无缺),圆形像辟(辟即璧,皇帝专用的玉制礼器),象征王道教化圆满不绝。

5.明清天坛天坛的主要建筑均位于内坛,从南到北排列在一条直线上。

第四章宫殿、坛庙与陵墓

本章学习目的和要求

考核知识点:

1、宫殿型制的演变

2、掌握大明宫的空间营造特点;掌握含元殿的宫阙制度对创造宫殿气氛有何作用,对后世的影响如何?

3、掌握明清北京故宫的艺术成就

4、坛庙建筑的内容

5、掌握北京天坛建筑群的群体空间艺术;掌握天坛单体建筑的形式特征及设计手法

6、陵墓的起源

7、了解陵墓建筑的内容

8、掌握“厚葬”、“薄葬”的历史成因;掌握不同历史时期我国陵墓制度的不同

反映国家意识形态的礼仪空间占主导地位。

第一节宫殿

一、宫殿型制演变

内容+布局

1、“茅茨土阶”的原始阶段

1)、早期的宫殿型制——住屋

2)、殷商时期——纵轴线上的单体建筑

3)、商代开创宫殿先河——前朝后寝

4)、周礼考工记中的理想型制

2、盛行高台宫室的阶段

1)、秦

2)、西汉长安宫殿

3)、魏晋南北朝——东西堂制、骈列制

A、曹魏邺城北宫

B、东晋南朝建康宫殿

C、魏晋南北朝时的宫殿型制特点

a、从多宫并置到只有一宫

b、东西堂制

c、骈列制

3、纵向布置“三朝”阶段

1)、隋大兴宫:唐太极宫

A、东西堂制改变为三朝纵向排列

B、废除骈列制

2)、宋金元

A、宫前序列的发展:

B、宫殿布局的变化

a、皇城在城市当中

b、元大都三殿两宫的型制对明清宫殿有直接影响

3)、明清——三朝两宫五门

A、宫殿布局继承唐太极宫以来传统,三朝纵向排列;

B、宫前序列在宋金元基础上强化。

4、小结

1)朝:东西堂制——三朝纵向排列

2)宫殿和官署:骈列制——中央官署从宫内移至宫外

3)宫殿和城市:从偏居一侧到位居中央,轴线贯穿城市轴线

1、唐大明宫

1)建筑群的处理:利用地形的优秀实例;确立了纵向序列的空间组织方法

2)布局:前朝后寝,三朝南北相重

3)含元殿型制

2、明清北京宫殿

1)基本格局:布局严整、规模宏伟

A、中轴线

B. 功能分区:外朝、内廷

C、基础设施

2)形制特点:吸收前朝做法并有所创新,成为象征封建集权统治与严格礼制秩序的典范A、恢复汉族文化传统,用礼制来强化宫殿所象征的皇帝权威的合法性

a、对古制的恢复和附会,三朝五门

b、宫殿命名中体现出宇宙秩序与人间秩序的合一

B、吸收前朝各个时期的做法

a、三朝两宫五门沿轴线纵向展开

b、宫前序列进一步丰富

C、皇帝集权的强化在物质上的表征

3)设计手法特点:

A、建筑序列:通过连续对称的,尺度、形式不断变化的封闭空间逐步展开

B、建筑处理采用对比手法突出主体

C、空间有序转换:

a、以门为媒介

b、以廊庑为辅助

D、屋顶、色彩、装修等细节也成为表达空间等级秩序的语言:

庑殿〉歇山〉悬山(硬山)〉攒尖

重檐〉单檐

E、文字与小品具象征意义

4)空间的意义

A、象征中心与权力中心的分离;礼仪轴线与日常路径的分离

B、神圣与世俗的分界

a、午门:紫禁城正门,皇帝的家门

午门的独特形制,最高等级的屋顶形式,都反映了其地位的重要性。

b、天安门(承天门):金凤颁诏

3、沈阳故宫

第二节坛庙

——国之大事,在祀与戎

——礼乐征伐自天子出

(一)坛庙的种类

1、明堂:展现宇宙构造和运行的象征性礼制建筑。

2、祭祀自然神

1)天地日月,风云雷雨

2)社稷坛

社:五土之神稷:五谷之神

3)山川神—五岳、五镇、四海、四渎

3、祭祀祖先

A、基本形制:前庙后寝

B、昭穆制:七庙或九庙、同堂异室

C、奉先殿:

2)官员家庙

4、先贤祠

1)文庙(孔庙、夫子庙)

2)关帝庙等

(二)坛庙实例

1、北京天坛

1)平面布局与重要建筑物

A、圜丘与皇穹宇

B、祈年殿

C、斋宫

2)天坛群体建筑设计特色与成就

A、布局:轴线串联,轴线上反复用圆;天圆地方

B、充分运用对比手法:方圆,高矮,体量,地位,狭长与开阔

C、环境处理:

a、建筑只占1/20的面积,融于绿色之中;

b、轴线上的建筑位于高地,树比路低2.5米,超然于林海之上与天相接。

D、单体:强调圆形的重复表达完美和谐的天的概念;

E、运用数字与色彩的象征。

2、北京社稷坛

3、北京太庙

4、太原晋祠

献殿:单檐歇山、面阔三间、进深三进、彻上露明造、五铺作双下昂、造型轻巧、与主殿风格和谐

第三节陵墓

魂魄观念导致保存尸体的需求

礼制:

A、事死如事生,礼也

B、等级

原始宗教:魂灵观:

①保护死尸——土葬、干尸、悬棺

②消灭死尸——水葬、天葬、火葬

墓葬方式:

①土葬:②火葬:③岩葬:④水葬:⑤天葬:⑥树葬:

一、陵墓组成

1、地下部分—墓道、墓室

1)商—西汉:竖穴为主,土圹木椁

圹:墓穴椁:阴宅

A、黄肠题凑:椁的一种做法。

用剥去树皮的黄心柏木枋,平铺叠垒构成大型墓室。

枋端头都指向室内,与同侧椁壁垂直。

黄肠—柏木芯;题—头;凑—聚

B、墓道:

羡道:墓室特有的构造之一,用石才或砖,木材筑成联接墓道和玄室的隧道,在联接生与死的世界上发挥重要作用,是灵魂出入的通道。

2)东汉—明清:横穴为主,砖石发券

2、地上陵体——“墓而不坟”到宝城宝顶

1)早期墓而不坟,不封不树

2)春秋战国坟丘式墓葬,后来演化为三种形式:

A、方上:以人工夯筑的上小下大的方锥体形成的陵体;

B、以山为陵:起源于汉,流行于唐,利用自然的山作为封土坟头,增加气势

C、明清:宝城宝顶

3、陵园建筑

1)祭祀建筑

A、汉及以前:寝殿

B、唐宋:献殿(享殿,上宫)与寝殿(下宫)并存

C、明清:棱恩殿,隆恩殿

2)神道:石象生、牌坊、门阙等

3)护陵监:

二、实例

1、战国中山王墓兆域图—中国现存最早的建筑总平面图

2、秦始皇陵

1)地下宫殿与地上城垣,再现现实世界

2)陵体高大,象征绝对权力

厚葬原因:

A、魂灵观宗教信仰的影响,表现在帝王上必定是厚葬。

B、“孝亲”才能“忠君”。

C、汉初实行岁举孝廉制,即每年推荐忠孝、清正的人的制度。

D、祖坟的风水影响后世盛衰。

为活人功利现实需要。

六朝薄葬原因:战乱、经济

A、厚葬之祸。

B、人生观的改变,更加追求注重个性

C、佛教轮回观念的影响,注重活着时做的好坏。

3、唐乾陵

(1)以山为陵,凿山为穴,以山为阙

(2)继承六朝的神道并加长

(3)柏城

(4)上下宫(献殿、寝殿)分别建造

4、宋陵

1)北宋陵制

A、选址根据风水:五音姓利

B、保持方上陵制的最后时期

2)南宋陵制:攒宫

a、没有石刻;

b、棺木浅埋,设献殿;

c、上下宫串在一条轴线上。

5、明陵

1)明孝陵

A.曲折自然式神道

B.宝城宝顶

2)明十三陵:总体布局特色:利用自然,共用神道

A、陵区东西北三面山峦环抱,十三陵各据冈峦,面向中心—长陵;

B、陵区入口起点石牌坊遥对天寿主峰;

C、为使左右远山的体量在视觉上感到大致均衡,神道略向体量小的山峦而距大者稍

远;

3)各陵单体

A、陵体由方形改为圆形,称为“宝顶”。

B、取消寝宫,扩大祭殿。

C、陵园的围墙从方形改为长方形,在南北轴线上布置三个院落。

更接近于宫殿建筑。

6、清陵

1)总体布局

A、选址与风水理论:

·山:龙脉,山脉,中轴线·水:水法·用地:明堂·土壤、树木

B、序列:

2)单体平面

A、轴线越来越长;

B、地面建筑越来越多;

C、陵体相对重要性越来越弱。

本章考点:

一、名词解释:

1、五土五谷

2、明堂

3、五音姓利

4、黄肠题凑

二、绘图题:

1、唐长安大明宫总平面

2、明清北京宫殿建筑群中轴线建筑序列(由永定门至钟鼓楼止)

3、北京天坛总平面

4、战国中山国王墓兆域图

5、秦始皇陵平面图

6、唐乾陵平面图

7、宋永昭陵平面图

8、明孝陵平面图

三、简答题:

1、大明宫的空间序列

2、含元殿的宫阙制度对创造宫殿气氛有何作用,对后世的影响如何?

3、明清北京故宫的成就(艺术+技术)

4、北京天坛建筑群的群体空间艺术;天坛祈年殿的形式特征及设计手法

6、掌握“厚葬”、“薄葬”的历史成因;掌握不同历史时期我国陵墓制度的不同(先秦至清)。