临床医学概要第一节常见症状

- 格式:ppt

- 大小:6.43 MB

- 文档页数:136

第一章1常见症状1.(1)症状:病人主观感觉到的不舒服或异样感,如……(2)体征:医师或他人能发现的异常表现,如……(3)症状和体征很难绝对分开,统称为症状。

2.症状和疾病的关系:①症状是诊断和鉴别诊断的主要依据或线索,是反映病情的重要指标之一;②疾病的症状很多,同一疾病可有不同症状,不同疾病也可有相同症状。

因此需要综合分析诊断。

第一节发热1.定义:正常人体温在体温调节中枢下保持相对恒定,机体的产热和散热动态平衡;当各种原因导致的体温调节中枢功能障碍,产热超过散热,体温升高超出正常范围。

(体温升高提高免疫,大多是防御疾病的反应)2.发热的分度:①低热37.3~38℃;②中等度热38.1~39℃;③高热39.1~41℃;④超高热41℃以上3.热型:间隔一定时间测量体温,在体温单上标记每次的测量值,将各体温数值点连成体温曲线,该曲线形状可有一定规律。

(1)稽留热:恒定在39~40℃,一日内波动不超过1℃,持续较长,甚至数日不退。

多见于伤寒、肺炎球菌性肺炎。

(2)弛张热:39℃以上,波动大,但仍在正常以上。

多见于败血症、风湿热、重症肺结核及化脓性炎症。

(3)间歇热:济州上升到39℃以上,持续后下降至正常,经间歇期体温再次升高,反复发作。

多见于疟疾、急性肾盂肾炎。

(4)波状热:逐渐上升至39℃或更高,后又逐渐下降,至一定程度又逐渐上升,如此反复,呈波浪型。

常见于布氏杆菌病。

(5)回归热:急骤上升到39℃或以上,数天后骤降至正常,几天后高热再次出现,如此反复。

可见于回归热、淋巴瘤。

(6)不规则热:可见于结核病、风湿热、支气管肺炎、渗出性胸膜炎。

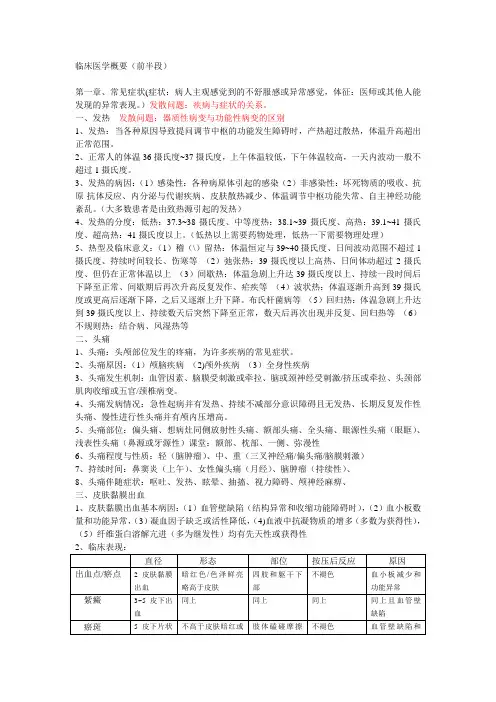

第三节皮肤黏膜出血1.定义:由于机体止血与凝血功能障碍,血液由毛细血管内进入皮肤或黏膜下组织,常为自发性或轻微外伤所致。

2.基本病因:血管壁缺陷;血小板数量或功能异常;凝血因子缺乏或活性降低;血液中抗凝物质增多;纤维蛋白溶解亢进。

以血管和血小板疾病多见。

3.临床表现(1)出血点/瘀点:d不超过2mm的皮肤、黏膜出血,大多如针头大小,尤以四肢和躯干下部多见。

第一章常见症状1.症状:病人主观感觉到的不舒服感或异常感觉称为症状,如头痛、乏力、多梦、呼吸困难等。

体征:医师或者其他人能发现的异常表现称为体征。

发热:正常人的体温在体温调节中枢的调控下,机体的产热和散热保持动态平衡,使体温保持在相对恒定的范围内,当各种原因到时体温调节中枢的功能发生障碍时,产热超过散热,体温升高超出正常范围,即称为发热。

体温曲线:间隔一定时间测量体温,在体温单上标记每次的测量值,将个体温数值点连成体温曲线。

热型:体温曲线的形状可有一定的规律,称为热型。

皮肤黏膜出血:是指由于机体止血与凝血功能障碍,血液由毛细血管内进入皮肤或粘膜下组织,常为自发性或轻微外伤所致。

紫癜:紫癜(purpura)皮肤和粘膜出血后颜色改变的总称。

发绀:亦称紫绀,是指血液中脱氧血红蛋白增多,使皮肤、黏膜呈现青紫色的表现。

广义的发绀还包括少数由于异常血红蛋白衍化物(高铁血红蛋白、硫化血红蛋白)所致皮肤粘膜青紫现象。

黄疸:是由于血清中胆红素升高致使皮肤、黏膜和巩膜发黄的症状。

咯血:是指喉及喉以下呼吸道任何部位的出血,经口腔排出的症状。

呕血:是上消化道(指屈氏韧带以上的消化器官,包括食管、胃、十二指肠、肝、胆、胰)疾病或全身性疾病所指的急性上消化道出血,血液经口腔呕出。

便隐血试验:在消化道出血量很少时肉眼不能见到粪便中带血,并七日粪便中有少量红细胞被剖坏只可以采用化学或免疫的方法检测的试验。

眩晕:是患者感到自身或周围物体有旋转或摇动的一种主观感觉,常伴有客观的平衡障碍。

晕厥:是由于一时性广泛性脑供血不足所致的短暂意识丧失状态,一般为突然发作,发作时不能保持正常姿势而倒地。

2.正常成年人的体温:正常人的体温一般在36-37℃之间,24小时稍有波动。

一般下午比早晨稍高、体力劳动、剧烈体育活动或餐后体温稍升高,一天内的波动一般不超过1℃发热过程:①体温上升期:皮肤苍白、干,打寒战,流行性感冒(骤升性,渐生性)②高温持续期③体温下降期发热程度的划分:1、低热,37.3---38 C 2、中等热,38.1---39 C 3、高热,39.1---41C 4、超高热41C以上临床上常见的发热类型:一、稽留热。

临床医学概要(前半段)第一章、常见症状(症状:病人主观感觉到的不舒服感或异常感觉,体征:医师或其他人能发现的异常表现。

)发散问题:疾病与症状的关系。

一、发热发散问题:器质性病变与功能性病变的区别1、发热:当各种原因导致提问调节中枢的功能发生障碍时,产热超过散热,体温升高超出正常范围。

2、正常人的体温36摄氏度~37摄氏度,上午体温较低,下午体温较高,一天内波动一般不超过1摄氏度。

3、发热的病因:(1)感染性:各种病原体引起的感染(2)非感染性:坏死物质的吸收、抗原-抗体反应、内分泌与代谢疾病、皮肤散热减少、体温调节中枢功能失常、自主神经功能紊乱。

(大多数患者是由致热源引起的发热)4、发热的分度:低热:37.3~38摄氏度、中等度热:38.1~39摄氏度、高热:39.1~41摄氏度、超高热:41摄氏度以上。

(低热以上需要药物处理,低热一下需要物理处理)5、热型及临床意义:(1)稽(\)留热:体温恒定与39~40摄氏度、日间波动范围不超过1摄氏度、持续时间较长、伤寒等(2)弛张热:39摄氏度以上高热、日间体动超过2摄氏度、但仍在正常体温以上(3)间歇热:体温急剧上升达39摄氏度以上、持续一段时间后下降至正常、间歇期后再次升高反复发作、疟疾等(4)波状热:体温逐渐升高到39摄氏度或更高后逐渐下降,之后又逐渐上升下降。

布氏杆菌病等(5)回归热:体温急剧上升达到39摄氏度以上、持续数天后突然下降至正常,数天后再次出现并反复、回归热等(6)不规则热:结合病、风湿热等二、头痛1、头痛:头颅部位发生的疼痛,为许多疾病的常见症状。

2、头痛原因:(1)颅脑疾病(2)颅外疾病(3)全身性疾病3、头痛发生机制:血管因素、脑膜受刺激或牵拉、脑或颈神经受刺激/挤压或牵拉、头颈部肌肉收缩或五官/颈椎病变。

4、头痛发病情况:急性起病并有发热、持续不减部分意识障碍且无发热、长期反复发作性头痛、慢性进行性头痛并有颅内压增高。

5、头痛部位:偏头痛、想病灶同侧放射性头痛、额部头痛、全头痛、眼源性头痛(眼眶)、浅表性头痛(鼻源或牙源性)课堂:额部、枕部、一侧、弥漫性6、头痛程度与性质:轻(脑肿瘤)、中、重(三叉神经痛/偏头痛/脑膜刺激)7、持续时间:鼻窦炎(上午)、女性偏头痛(月经)、脑肿瘤(持续性)、8、头痛伴随症状:呕吐、发热、眩晕、抽搐、视力障碍、颅神经麻痹、三、皮肤黏膜出血1、皮肤黏膜出血基本病因:(1)血管壁缺陷(结构异常和收缩功能障碍时),(2)血小板数量和功能异常,(3)凝血因子缺乏或活性降低,(4)血液中抗凝物质的增多(多数为获得性),(5)纤维蛋白溶解亢进(多为继发性)均有先天性或获得性其余还有皮下血肿,鼻出血,牙龈出血四、发绀1、发绀:指血液中脱氧血红蛋白增多,使皮肤、黏膜呈现青紫色的表现。

现代临床医学概论第一章第一章:常见症状※重点名词解释症状:指患者主观感到的不适或异常感觉或病态改变体征:指医师或其他人能客观检查的异常改变△临床表现:症状(主观)和体征(客观)△黄疸和下肢水肿:既是症状也是体征第一节:发热※重点掌握:发热的名词解释:当各种原因引起体温调节中枢功能障碍时,体温升高超出正常范围※重点掌握:肛门温↑0.2-0.5 ℃舌下温 36.3-37.2 ℃腋下温↓0.2-0.5 ℃发病病因:①感染性发热:各种病原体②非感染性发热:无菌性坏死物质的吸收、抗原-抗体反应③发病机制:外源性致热源,内源性致热源、非致热原性发热内源性致热源:通过血脑屏障直接作用于体温调节中枢的体温调节点外源性致热源:(大分子物质)激活内源性致热源,间接发热非致热原性发热:体温调节中枢直接受损※重点掌握:发热分度低热: 37.4-38 ℃中等发热:38.1-39 ℃高热: 39.1-41 ℃超高热: 41℃以上发热热型:①稽留热型:体温维持39-40℃。

达数天或者数周,24小时体温波动不超过1℃— 1 —△多见于:肺炎球菌性肺炎,伤寒高热期②张弛热型:体温常在39℃以上,波动幅度大。

24小时内波动超过2℃,最低值在正常范围之上△多见于:败血症,风湿热,重症肺结核,化脓性炎症③间歇热型:体温骤升达到39℃以上,持续数小时,回复至正常。

如此反复△常见于:疟疾,急性肾盂肾炎发热过程:1.体温上升期:骤升型:数小时内达到高峰缓升型:逐渐上升在数日内达到高峰2.高热期3.体温下降期:骤降渐降:伤寒,风湿热第二节:发绀※重点掌握:发绀的名词解释:又称紫绀,是指血液中还原血红蛋白增多,使皮肤黏膜呈现青紫色的表现。

△在皮肤较薄,色素较少和毛细血管丰富部位较明显病因:主要有心肺疾病引起如呼吸道阻塞,肺实质疾病,心力衰竭等临床表现:一、血液中还原血红蛋白增多1.中心性发绀2.周围性发绀3.混合性发绀二、血液中存在异常血红蛋白衍化物1.药物或化学物质总督所导致的高铁血红蛋白血症2.先天性高铁血红蛋白血症3.特发性阵发性高铁血红蛋白血症— 2 —— 3 —4.硫化血红蛋白血症 第三节:黄疸 ※重点掌握※重点掌握:黄疸:指血清中胆红素升高,致使皮肤,粘膜功能以及其他组织发生黄染的现象※重点掌握:正常人的胆红素浓度:5.1——17.1 µmol/L隐性黄疸:胆红素在 17.1——34.2 µmol/L ,临床不易察觉,成为隐性黄疸 显性黄疸:超过34.2 µmol/L ,出现黄疸,成为显性黄疸病因:※胆红素的代谢①衰老的红细胞 血红蛋白Hb 血红素 胆绿素②胆绿素 胆红素(脂溶性,游离型) 清蛋白胆红素复合物(非结合胆红素,又称间接胆红素。

临床医学概论复习范围第一篇诊断一常见病症(一)发热1发热:是指机体在致热源的作用下或由于各种原因导致体温调节中枢功能障碍,使机体产热大于散热而致体温升高超过正常水平成人正常体温:36-37℃,正常情况下24h内体温波动<1℃2发生机制:(1)致热源性发热①外源性致热源:病原微生物及其产物、炎性渗出物,无菌性坏死组织②内源性致热源:白细胞致热源(2)非致热源性发热①体温调节中枢直承受损〔颅脑外伤〕②产热过多:甲亢③散热减少:大面积皮肤病〔银屑病〕3病因(1)感染性发热病原体包括病毒、细菌、衣原体、支原体、立克次体(2)非感染性发热①无菌坏死组织吸收〔大手术〕②抗原抗体反响:风湿热③内分泌与代谢疾病:甲亢④皮肤散热减少:广泛性皮炎⑤体温调节中枢功能障碍:脑出血⑥自主神经功能紊乱:夏季低热4临床表现:℃-38℃℃-39℃℃-41℃超高热≧℃(1)发热过程体温上升期→高热持续期→体温下降区(2)热型及临床意义热型:是指将间隔一定时间测得的体温记录在体温单上,体温曲线的特点稽留热:体温持续在39℃-40℃达数天或数周,24小时内体温波动<1℃〔大叶性肺炎〕弛张热:败血症热, T>39℃ 24小时内体温波动>2℃ (败血症〕间歇热:体温骤升后持续数小时,而后骤降至无热期,高热期与无热期交替出现,不规则热:发热无规律,见于结核病回归热:体温骤升至39℃以上持续数天,而后骤至正常,高热期与无热期交替性出现,见于霍奇金病波状热:体温逐渐升至39℃,数天后逐渐降至正常,反复数个周期,见于布氏杆菌病毒〔二〕呼吸困难呼吸困难:指患者主观感觉空气缺乏,呼吸费力,客观表现为呼吸用力甚至鼻翼煽动,张口耸肩,辅助呼吸肌与呼吸运动,可伴有发绀,呼吸频率、深度、节律异常。

病因(1)呼吸系统疾病①气管、支气管疾病:气道堵塞〔支气管哮喘〕②肺脏疾病:肺淤血、肺不张、肺水肿③胸廓、胸膜疾病:气胸,胸腔积液④神经-肌肉疾病:呼吸肌麻痹⑤膈肌运动障碍:腹水(2)循环系统疾病:心力衰竭(3)急性中毒:①代谢性酸中毒②急性药物中毒〔吗啡、巴比妥〕③急性毒物中毒(4)血液系统疾病重度贫血、大出血休克(5)神经精神因素:①颅脑疾患〔呼吸中枢兴奋性降低〕②癔病临床表现(1)肺源性呼吸困难〔呼吸系统〕a.吸气性呼吸困难具体表现①吸气困难②三凹征:指胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙吸气时明显凹陷,伴干咳喉鸣b.呼气性呼吸困难具体表现①呼气费力,呼气时间明显延长,双肺哮鸣音 C.混合性呼吸困难具体表现①吸气呼气均困难,多伴有呼吸浅速及病理性呼吸音(2)心源性呼吸困难〔左心衰竭)①劳力性呼吸困难:干体力活时出现呼吸困难,休息可缓解②端坐困难:平卧时加重,坐位时减轻③夜间阵发性呼吸困难:④急性肺水肿,咳大量粉红色泡沫样痰(3)中毒性呼吸困难(4)伴随病症①发热②哮鸣音③意识障碍④胸痛⑤咳嗽、咳痰〔三〕咯血咯血:指喉及喉以下呼吸道任何部位出血,经由口腔排除的表现。