explaining η2 单因素方差分析

- 格式:ppt

- 大小:3.27 MB

- 文档页数:29

单因素方差分析和多因素方差分析简单实例

单因素方差分析与多因素方差分析(即分析方差分析,简称 ANOVA)是统计学中常用

的一种方法。

它可以用来评估相关变量之间的差异程度,以确定这些变量对数据集的影响

程度。

本文将对两种方法进行简单介绍,并通过一个实例来帮助大家更好地理解。

1、单因素方差分析

单因素方差分析是统计学中最常见的研究方法之一,可以用来评估一个单独变量的影响。

在这种情况下,我们分别将多个样本分为两组或以上,每组有不同的自变量。

然后使

用单因素处方差分析检验来检验这些样本组之间的均值的差异,从而得出该自变量对样本

组之间的均值的影响大小。

举个例子,假设我们有一个取自不同地区的样本,想要测试该样本收入水平是否受某

个城市所在地区影响,那么我们可以把这些样本分为两组:一组是属于某个城市所在地区,另一组是其他地区,然后使用单因素方法分析测试这两组样本收入水平是否显著不同。

拿前面的例子来说,我们在检验受某个城市影响的收入水平的时候如果只用单因素分

析可能不太准确,因为受某个城市影响的收入水平还可能受到一些其他因素的影响,比如

年龄、阶层等,这时就可以使用多因素方差分析来进行检验和确定不同因素的影响程度。

所以,单因素方差分析和多因素方差分析都是用来评估变量之间差异程度的统计方法,但并不能确定变量之间的关联性和互动作用。

至于哪一个方法更适合于某种特定情况,需

要结合实际情况,根据具体分析需求而定。

单因素方差分析1. 引言•单因素方差分析(One-way ANOVA)是一种常用的统计方法,用于比较两个或多个组之间的均值是否存在显著差异。

•在实际研究中,我们经常需要比较不同组之间某个变量的均值差异,例如不同教育水平对收入的影响,不同药物对疾病的治疗效果等。

•单因素方差分析提供了一种统计方法,可以判断不同组之间均值差异是否由随机因素引起,还是由于真正的因素差异引起。

2. 基本概念•因素(Factor):需要比较不同组之间的变量,也称为自变量或分类因素。

•水平(Level):每个因素具有的不同取值或组别,也称为处理或条件。

•观测值(Observation):每个组内的单个实验结果或数据点。

•总平均(Grand Mean):所有组的观测值的平均值。

•组内平均(Group Mean):每个组的观测值的平均值。

•组间平均(Between-group Mean):所有组的观测值的平均值。

3. 假设检验•零假设(H0):不同组的均值之间没有显著差异。

•备择假设(H1):不同组的均值之间存在显著差异。

4. 单因素方差分析的步骤1.收集数据:按照分类因素进行分组,获得每个组的观测值。

2.计算总平均:计算所有观测值的平均值。

3.计算组内平均:计算每个组的观测值的平均值。

4.计算组间平均:计算所有组的观测值的平均值。

5.构造统计模型:建立协方差矩阵和方差矩阵之间的关系。

6.计算平方和:计算组内平方和和组间平方和。

7.计算均方差:计算组内均方差和组间均方差。

8.计算F值:计算F统计量,用于检验组间均值差异是否显著。

9.假设检验:比较F值与临界值,确定是否拒绝零假设。

5. F分布与p值•在单因素方差分析中,我们使用F分布来进行假设检验。

•F分布是一种连续概率分布,取值范围大于等于0,且分布形状根据自由度的不同而变化。

•在单因素方差分析中,我们计算出的F值可以与F分布表中的临界值进行比较,以确定是否拒绝零假设。

•p值是统计假设检验中的一个重要指标,表示在零假设成立的情况下,观察到的样本数据或更极端结果出现的概率。

单因素⽅差分析(one-wayANOVA)单因素⽅差分析(⼀)单因素⽅差分析概念是⽤来研究⼀个控制变量的不同⽔平是否对观测变量产⽣了显著影响。

这⾥,由于仅研究单个因素对观测变量的影响,因此称为单因素⽅差分析。

例如,分析不同施肥量是否给农作物产量带来显著影响,考察地区差异是否影响妇⼥的⽣育率,研究学历对⼯资收⼊的影响等。

这些问题都可以通过单因素⽅差分析得到答案。

(⼆)单因素⽅差分析步骤第⼀步是明确观测变量和控制变量。

例如,上述问题中的观测变量分别是农作物产量、妇⼥⽣育率、⼯资收⼊;控制变量分别为施肥量、地区、学历。

第⼆步是剖析观测变量的⽅差。

⽅差分析认为:观测变量值的变动会受控制变量和随机变量两⽅⾯的影响。

据此,单因素⽅差分析将观测变量总的离差平⽅和分解为组间离差平⽅和和组内离差平⽅和两部分,⽤数学形式表述为:SST=SSA+SSE。

第三步是通过⽐较观测变量总离差平⽅和各部分所占的⽐例,推断控制变量是否给观测变量带来了显著影响。

(三)单因素⽅差分析原理总结在观测变量总离差平⽅和中,如果组间离差平⽅和所占⽐例较⼤,则说明观测变量的变动主要是由控制变量引起的,可以主要由控制变量来解释,控制变量给观测变量带来了显著影响;反之,如果组间离差平⽅和所占⽐例⼩,则说明观测变量的变动不是主要由控制变量引起的,不可以主要由控制变量来解释,控制变量的不同⽔平没有给观测变量带来显著影响,观测变量值的变动是由随机变量因素引起的。

(四)单因素⽅差分析基本步骤1、提出原假设:H0——⽆差异;H1——有显著差异2、选择检验统计量:⽅差分析采⽤的检验统计量是F统计量,即F值检验。

3、计算检验统计量的观测值和概率P值:该步骤的⽬的就是计算检验统计量的观测值和相应的概率P值。

4、给定显著性⽔平,并作出决策(五)单因素⽅差分析的进⼀步分析在完成上述单因素⽅差分析的基本分析后,可得到关于控制变量是否对观测变量造成显著影响的结论,接下来还应做其他⼏个重要分析,主要包括⽅差齐性检验、多重⽐较检验。

单因素方差分析原理

单因素方差分析是一种常用的统计方法,用于比较一个因素对于不同组之间的差异是否显著。

其基本原理是利用组内变异与组间变异之间的比较来判断因素对于不同组的影响程度。

在单因素方差分析中,我们将总体的方差分解为两个部分:组间方差和组内方差。

组间方差反映了不同组之间的差异程度,而组内方差反映了同一组内观测值之间的差异。

通过计算组间方差和组内方差的比值,可以得到F值,即F

统计量。

F统计量的大小反映了因素对于不同组之间的差异是

否显著。

如果F值显著大于1,表明组间方差较大,差异显著,因素对于不同组之间的差异有显著影响;反之,如果F值接

近1,则说明组间方差较小,差异不显著,因素对于不同组之

间的差异没有显著影响。

进行单因素方差分析时,需要满足一些基本假设,如观测值之间的独立性、组内方差的同质性等。

此外,还需要使用适当的假设检验方法和确定显著水平,以判断因素对于不同组之间的差异是否显著。

总之,单因素方差分析通过比较组内变异与组间变异,能够帮助我们判断一个因素对于不同组之间的差异是否显著,从而得出相应的结论。

这种统计方法在实验设计和数据分析中经常被应用,对于研究因素的影响具有重要的意义。

单因素方差分析完整实例知识讲解单因素方差分析完整实例什么是单因素方差分析单因素方差分析是指对单因素试验结果进行分析,检验因素对试验结果有无显著性影响的方法。

单因素方差分析是两个样本平均数比较的引伸,它是用来检验多个平均数之间的差异,从而确定因素对试验结果有无显著性影响的一种统计方法。

单因素方差分析相关概念●因素:影响研究对象的某一指标、变量。

●水平:因素变化的各种状态或因素变化所分的等级或组别。

●单因素试验:考虑的因素只有一个的试验叫单因素试验。

单因素方差分析示例[1]例如,将抗生素注入人体会产生抗生素与血浆蛋白质结合的现象,以致减少了药效。

下表列出了5种常用的抗生素注入到牛的体内时,抗生素与血浆蛋白质结合的百分比。

现需要在显著性水平α = 0.05下检验这些百分比的均值有无显著的差异。

设各总体服从正态分布,且方差相同。

在这里,试验的指标是抗生素与血浆蛋白质结合的百分比,抗生素为因素,不同的5种抗生素就是这个因素的五个不同的水平。

假定除抗生素这一因素外,其余的一切条件都相同。

这就是单因素试验。

试验的目的是要考察这些抗生素与血浆蛋白质结合的百分比的均值有无显著的差异。

即考察抗生素这一因素对这些百分比有无显著影响。

这就是一个典型的单因素试验的方差分析问题。

单因素方差分析的基本理论[1]与通常的统计推断问题一样,方差分析的任务也是先根据实际情况提出原假设H0与备择假设H1,然后寻找适当的检验统计量进行假设检验。

本节将借用上面的实例来讨论单因素试验的方差分析问题。

在上例中,因素A(即抗生素)有s(=5)个水平,在每一个水平下进行了n j = 4次独立试验,得到如上表所示的结果。

这些结果是一个随机变量。

表中的数据可以看成来自s个不同总体(每个水平对应一个总体)的样本值,将各个总体的均值依次记为,则按题意需检验假设不全相等为了便于讨论,现在引入总平均μ其中:再引入水平A j的效应δj显然有,δj表示水平A j下的总体平均值与总平均的差异。

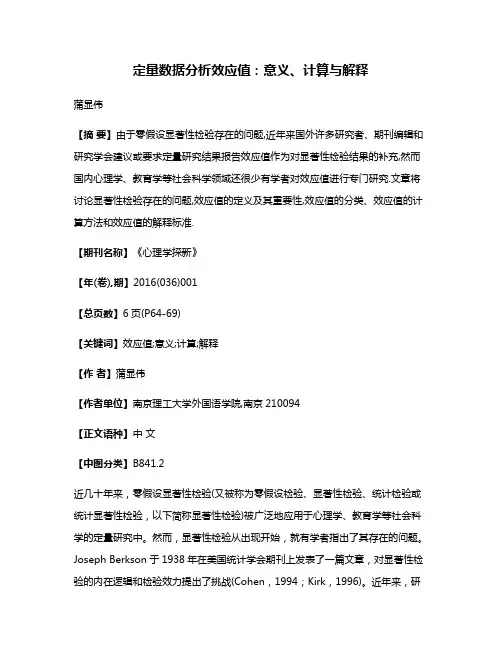

定量数据分析效应值:意义、计算与解释蒲显伟【摘要】由于零假设显著性检验存在的问题,近年来国外许多研究者、期刊编辑和研究学会建议或要求定量研究结果报告效应值作为对显著性检验结果的补充,然而国内心理学、教育学等社会科学领域还很少有学者对效应值进行专门研究.文章将讨论显著性检验存在的问题,效应值的定义及其重要性,效应值的分类、效应值的计算方法和效应值的解释标准.【期刊名称】《心理学探新》【年(卷),期】2016(036)001【总页数】6页(P64-69)【关键词】效应值;意义;计算;解释【作者】蒲显伟【作者单位】南京理工大学外国语学院,南京210094【正文语种】中文【中图分类】B841.2近几十年来,零假设显著性检验(又被称为零假设检验、显著性检验、统计检验或统计显著性检验,以下简称显著性检验)被广泛地应用于心理学、教育学等社会科学的定量研究中。

然而,显著性检验从出现开始,就有学者指出了其存在的问题。

Joseph Berkson于1938年在美国统计学会期刊上发表了一篇文章,对显著性检验的内在逻辑和检验效力提出了挑战(Cohen,1994;Kirk,1996)。

近年来,研究者对显著性检验的批评更加猛烈(Cohen,1994;Ferguson,2009;Kirk,1996;Schimidt,1996;Sun et al.,2010)。

鉴于此,许多研究者建议在定量研究中报告效应值(effect size)作为对显著性检验结果的补充,因为显著性检验只表明研究的统计显著性,而效应值代表研究的实际显著性;同时,国外的一些期刊,也在其编辑方针中明确要求定量研究必须报告效应值;美国心理学会于2010年出版的格式手册第6版(APA 2010,p.33)也明确要求研究者汇报定量研究结果的效应值。

受这些建议和要求的影响,国外社会科学领域的一些学者开始在其发表的文章中报告效应值,国内一些心理学期刊,如《心理学探新》,也于2014年开始对效应值的报告作出了明确要求。

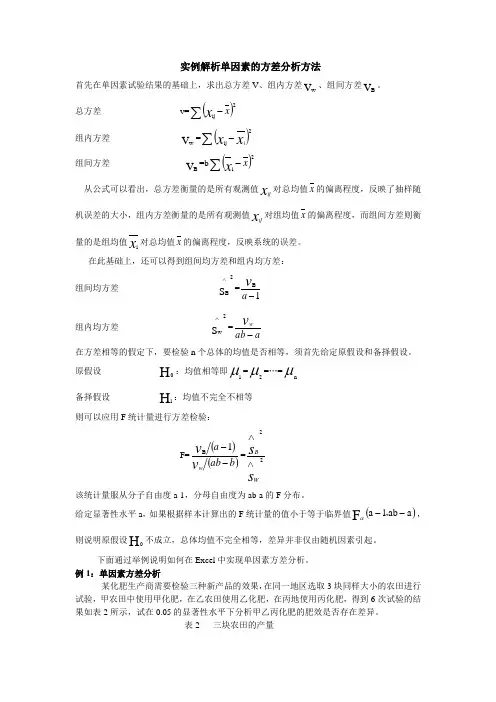

实例解析单因素的方差分析方法首先在单因素试验结果的基础上,求出总方差V 、组内方差vw、组间方差vB。

总方差 v=()2ijx x -∑组内方差 v w =()2ij x x i-∑ 组间方差 v B=b ()2ix x -∑从公式可以看出,总方差衡量的是所有观测值xij对总均值x 的偏离程度,反映了抽样随机误差的大小,组内方差衡量的是所有观测值xij对组均值x 的偏离程度,而组间方差则衡量的是组均值x i对总均值x 的偏离程度,反映系统的误差。

在此基础上,还可以得到组间均方差和组内均方差: 组间均方差2Bs ∧=1B-a v组内均方差 2ws∧=aab vw-在方差相等的假定下,要检验n 个总体的均值是否相等,须首先给定原假设和备择假设。

原假设 H 0:均值相等即μ1=μ2=…=μn备择假设H 1:均值不完全不相等则可以应用F 统计量进行方差检验:F=)()(b ab a vv w--1B =22∧∧ss WB该统计量服从分子自由度a-1,分母自由度为ab-a 的F 分布。

给定显著性水平a ,如果根据样本计算出的F 统计量的值小于等于临界值)(a ab 1a F --,α,则说明原假设H 0不成立,总体均值不完全相等,差异并非仅由随机因素引起。

下面通过举例说明如何在Excel 中实现单因素方差分析。

例1:单因素方差分析某化肥生产商需要检验三种新产品的效果,在同一地区选取3块同样大小的农田进行试验,甲农田中使用甲化肥,在乙农田使用乙化肥,在丙地使用丙化肥,得到6次试验的结果如表2所示,试在0.05的显著性水平下分析甲乙丙化肥的肥效是否存在差异。

表2 三块农田的产量要检验三种化肥的肥效是否存在显著差异,等同于检验三者产量的均值是否相等:给定原假设H 0:三者产量均值相等;备择假设H 1:三者的产量均不相等,对于影响产量的因素仅化肥种类一项,因此可以采用单因素方差分析进行多总体样本均值检验。

⑴新建工作表“例1”,分别单击B3:D8单元格,输入表2的产量数值。

单因素方差分析方法-计算公式以及用途单因素方差分析,用于完全随机设计的多个样本均数间的比较,其统计推断是推断各样本所代表的各总体均数是否相等。

以下是PINCAI 小编整理的单因素方差分析方法相关内容,欢迎借鉴参考!单因素方差分析方法-计算公式以及用途单因素方差分析方法例:某军区总医院欲研究A、B、C三种降血脂药物对家兔血清肾素血管紧张素转化酶(ACE)的影响,将26只家兔随机分为四组,均喂以高脂饮食,其中三个试验组,分别给予不同的降血脂药物,对照组不给药。

一定时间后测定家兔血清ACE浓度(u/ml),如表5.1,问四组家兔血清ACE浓度是否相同?方差分析的计算步骤为1)建立检验假设,确定检验水准H0:四组家兔的血清ACE浓度总体均数相等,μ1=μ2=μ3=μ4H1:四组家兔的血清ACE浓度总体均数不等或不全相等,各μi不等或不全相等α=0.052)计算统计量F值按表5.2所列公式计算有关统计量和F值=5515.3665ν总=N-1=26-1=25ν组间=k-1= 4-1=3ν组内=N-K=26-4=22表5.3例5.1的方差分析表变异来源总变异8445.787625组间变异5515.366531838.455513.80组内变异2930.421122133.20103)确定P值,并作出统计推断以= 3和= 22查F界值表(方差分析用),得P <0.01,按0.05水准拒绝H0,接受H1,可认为四总体均数不同或不全相同。

注意:根据方差分析的这一结果,还不能推断四个总体均数两两之间是否相等。

如果要进一步推断任两个总体均数是否相同,应作两两比较。

计算公式完全随机设计的单因素方差分析是把总变异的离均平方和SS及自由度分别分解为组间和组内两部分,其计算公式如下。

MS组间=离均平方和/组间自由度MS组内=离均平方和/组内自由度SS总=SS组间+SS组内单因素方差分析:核心就是计算组间和组内离均差平方和。

所谓单因素方差分析就是在某因素作用下,以该因素为区分依据分别得到几组数据,并从几组数据方差的差异来推断该因素的影响是否存在或显著。

不难看出,方差的差异来源于两方面:一是由某因素引起的组间偏差,二是由实验误差引起的组内偏差.

这张表第一列就给出了方差类别,

第二列给出了组间平方和、组内平方和、总和(就是前两者相加)的具体数值,

第三列表示自由度,可以理解为由平方和计算方差时除的那个值(联想方差计算公式),反映了相互独立的样本数,组间自由度为2 = r — 1 说明共有r = 3 组实验数据,组内自由度为12 = n — r 说明实验总样本数为n = 15,

第四列为均方值,即方差值,是由该行平方和除自由度得到的,

第五列F值是由组间方差除组内方差得到的,反映了组间方差与组内方差的相对大小,若该值很小,说明总方差基本是由误差引起的,也就是说之前提到的那个因素对实验结果没什么影响,若该值较大,则说明有影响。

至于到底多“大”算大这个标准是由显著性水平衡量的,

第六列显著性由显著性水平及自由度决定,一般显著性水平取0。

05,所谓显著性是指零假设为真的情况下拒绝零假设所要承担的风险水平。

而零假设就是假设因素对实验结果没有影响。

这里显著性为0。

855说明有85.5%的概率该因素对实验结果无影响,故零假设成立.。

单因素方差分析单因素方差分析,也称单因子方差分析或单变量方差分析,是一种统计方法,用于比较两个或多个组间的均值是否存在显著差异。

在此文章中,我们将介绍单因素方差分析的基本概念、假设检验以及分析步骤等内容。

一、基本概念单因素方差分析是通过比较不同组的均值差异来进行统计推断的方法。

在该分析中,有一个自变量(也称为因素)和一个因变量。

自变量是分类变量,将数据分为不同的组别;因变量是连续变量,表示我们希望比较的具体测量结果。

二、假设检验在进行单因素方差分析时,我们需要先建立假设,并进行假设检验。

常用的假设为:- 零假设(H0):不同组间的均值没有显著差异;- 备择假设(H1):不同组间的均值存在显著差异。

三、分析步骤进行单因素方差分析的一般步骤如下:1. 收集数据:收集各组的观测值数据。

2. 计算总体均值:计算每组数据的均值,并计算总体均值。

3. 计算组内平方和(SSw):计算每组数据与其组内均值之差的平方和。

4. 计算组间平方和(SSb):计算每组均值与总体均值之差的平方和。

5. 计算均方:分别计算组内均方(MSw)和组间均方(MSb),即将组内平方和与组内自由度相除,将组间平方和与组间自由度相除。

6. 计算F值:计算F值,即组间均方除以组内均方。

7. 假设检验:根据给定的显著性水平,查找F分布表以比较计算得到的F值与临界值的大小关系。

8. 结果解释:根据假设检验的结果,判断不同组间的均值是否存在显著差异。

四、例子和应用单因素方差分析可以用于各种研究领域,如教育、医学、社会科学等。

以教育领域为例,我们可以通过单因素方差分析来比较不同教学方法对学生成绩的影响。

在进行该分析时,我们可以将学生分为两组,一组采用传统教学方法,另一组采用现代教学方法。

然后,我们收集每组学生的考试成绩,并对数据进行单因素方差分析。

通过比较组间的均值差异,我们可以判断不同教学方法对学生成绩是否存在显著影响。

五、总结单因素方差分析是比较不同组间均值差异的常用统计方法。

3~6年级小学生心理素质发展的现状与特点梁英豪;张大均;梁迎丽【摘要】了解小学生心理素质发展的现状与特点,对探索学生心理素质形成与发展机制,提升学生核心素养,具有重要的理论与实践价值.采用《小学生心理素质问卷(简化版)》对全国7017名3~6年级小学生进行分层抽样调查,结果表明:小学生心理素质整体表现出积极向上的发展态势,但各维度的发展不均衡;小学生心理素质发展表现出明显的地区差异;女生、城市生源、独生子女、学生干部分别好于男生、农村生源、非独生子女和普通学生;小学生心理素质发展水平随年级增加而提高,与父母受教育水平显著正相关.【期刊名称】《心理学探新》【年(卷),期】2017(037)004【总页数】7页(P345-351)【关键词】小学生;心理素质;发展现状;发展特征【作者】梁英豪;张大均;梁迎丽【作者单位】西南大学心理学部,心理健康教育研究中心,重庆 400715;四川文理学院教师教育学院,四川 635000;西南大学心理学部,心理健康教育研究中心,重庆400715;南京邮电大学教育科学与技术学院,江苏 210023【正文语种】中文【中图分类】B848探索和发现个体身心发展与变化的规律、影响因素及其促进机制,并以之为依据,促进学生健全人格发展,培育创新人才,是实现素质教育价值,为建设幸福中国提供人才支持的重要保障。

个体身心发展与变化的表现是多维度、多层次和多样态的,研究者们通常基于一定的理论,认定某些特质或方面体现着个体身心发展的关键特征,抑或能预测个体未来在适应和发展上所能达到的水平,进而围绕这些特质或方面展开自己的研究。

心理健康在过去相当长的时间里一直是研究者和教育者所关注的课题,不少研究结果发现,学生的心理健康水平与其学业成绩(王晓辰等,2008;雷浩等,2012;马欣仪等,2013)、人际交往(李艺敏,李永鑫,2015)、社会适应(俞国良,董妍,2012)等方面存在密切关系。

因此认为,个体心理健康是可以预测个体未来发展的良好指标。

单因素及双因素方差分析及检验的原理及统计应用一、本文概述本文将全面探讨单因素及双因素方差分析及检验的原理及其在统计中的应用。

方差分析是一种在多个样本均数间进行比较的统计方法,其基本原理是通过分析不同来源的变异对总变异的贡献大小,从而确定可控因素对研究结果的影响。

单因素方差分析适用于只有一个独立变量影响研究结果的情况,而双因素方差分析则适用于存在两个独立变量的情况。

这两种方法在科学研究、经济分析、医学实验等众多领域具有广泛的应用价值。

本文将首先介绍单因素及双因素方差分析的基本概念和原理,包括方差分析的前提假设、模型的构建以及检验的步骤。

随后,通过实例演示如何进行单因素及双因素方差分析,并解释分析结果的意义。

本文还将讨论方差分析的局限性,以及在实际应用中需要注意的问题。

通过本文的学习,读者将能够掌握单因素及双因素方差分析及检验的基本原理和方法,了解其在不同领域的统计应用,提高数据分析和处理的能力。

本文还将为研究者提供有益的参考,帮助他们在实践中更好地运用方差分析解决实际问题。

二、单因素方差分析(One-Way ANOVA)单因素方差分析(One-Way ANOVA)是一种统计方法,用于比较三个或更多独立组之间的均值差异。

这种方法的前提假设是各组间的方差相等,且数据服从正态分布。

在进行单因素方差分析时,首先需要对数据进行正态性和方差齐性的检验。

如果数据满足这些前提条件,那么可以进行单因素方差分析。

该分析的基本思想是,如果各组之间的均值没有显著差异,那么各组内的变异应该主要来自随机误差。

如果有显著差异,那么各组间的变异将大于组内的变异。

单因素方差分析通过计算F统计量来检验各组均值是否相等。

F 统计量是组间均方误差与组内均方误差的比值。

如果F统计量的值大于某个显著性水平(如05)下的临界值,那么我们可以拒绝零假设,认为各组间的均值存在显著差异。

单因素方差分析在许多领域都有广泛的应用,如医学、生物学、社会科学等。