透视之视点位置关系

- 格式:ppt

- 大小:11.12 MB

- 文档页数:80

透视学中视点1. 什么是透视学中的视点?透视学是艺术创作中常用的一种技法,它通过对物体的大小、形态、位置、色彩等方面进行合理的描绘,使得画面更具有逼真感和立体感。

其中,视点是透视学中非常重要的概念,它指的是画家在绘制画面时选择的观察物体的位置。

2. 视点的种类视点在透视学中可以分为两种,即一点透视和两点透视。

一点透视是一种比较简单的视点方式,也被称为正视法,它的特点是在画面中选择一个固定的点作为视点,然后画家根据这个视点来规划画面中物体的大小、位置和角度。

一般来说,一点透视法通常用于室内场景或者垂直物体的绘制。

两点透视则比一点透视更加复杂,它的特点是使用两个点作为视点,从而创造出更加丰富的空间感和透视感。

两点透视通常用于绘制建筑物、街景等场景,这种技法可以使得画面更加有层次感和立体感。

3. 视点的影响因素视点在透视学中具有重要的作用,它可以决定画面的整体呈现效果。

然而,视点的选择不仅仅是一个艺术创作问题,还涉及到很多影响因素,如光线的角度、物体的位置、画面的大小和比例等等。

在选择视点时,画家需要根据实际情况进行考虑,不能盲目跟从一些成规模板。

比如,画家在绘制建筑物时,需要考虑到背景的大小和方位,以及建筑物的高度和位置关系,从而决定选择一点透视还是两点透视。

此外,在绘制人物或者动物时,画家也需要进行适当调整,以使得画面更加逼真和生动。

4. 视点的运用技巧在透视学中,视点的运用技巧非常重要。

下面是一些常用的技巧,供画家参考:(1)选择正确的视点。

视点的选择要考虑到物体的形态和位置,以及画面的整体结构。

画家需要在实际创作中进行灵活调整,以达到最佳的效果。

(2)掌握透视关系。

透视关系是指物体在空间中的位置关系和大小关系。

画家需要准确掌握这些关系,才能正确地运用透视技法进行创作。

(3)注意画面的整体感觉。

画家在绘制画面时要考虑到画面的整体感觉,尤其是画面的比例和平衡问题。

画面比例不合适或者平衡不好都会影响透视效果。

初中数学什么是透视图透视图是一种用于表示三维物体的二维图形。

在初中数学中,透视图是通过透视原理来绘制的,它能够给人一种立体感和深度感。

下面我将为你详细介绍什么是透视图以及如何绘制透视图的方法。

一、透视原理透视原理是指当我们观察一个三维物体时,远离我们的物体看起来较小,而靠近我们的物体看起来较大。

这种现象是由于我们的眼睛与物体之间的视线夹角导致的。

透视原理在绘制透视图时起到了重要的作用。

二、透视图的绘制步骤1. 确定视点和视线:视点是指观察者所在的位置,视线是指从观察者眼睛到物体的连线。

在绘制透视图时,我们需要确定视点的位置和视线的方向。

2. 绘制物体主体部分:根据题目给出的物体形状和尺寸,使用直尺和铅笔绘制物体的主体部分。

确保比例和形状准确无误。

3. 确定消失点:消失点是指远离我们的物体在透视图上看起来趋于无限远的点。

在绘制透视图时,我们需要确定物体上的平行线在透视图上相交的点,即消失点。

4. 绘制透视图:根据透视原理和消失点的位置,使用直尺和铅笔绘制物体的透视图。

在绘制透视图时,需要注意将物体的不同面和细节都绘制出来,以使透视图更加真实和立体。

5. 添加阴影和细节:根据光源的位置和物体的形状,可以添加阴影和其他细节,使透视图更加生动和立体。

三、绘制透视图的技巧1. 远近原则:在透视图中,远离我们的物体看起来较小,而靠近我们的物体看起来较大。

因此,在绘制透视图时,需要根据物体的远近关系来确定大小的比例。

2. 消失点:在透视图中,平行于视线的线段在透视图上会相交于消失点。

因此,在绘制透视图时,需要确定物体上的平行线在透视图上相交的位置。

3. 重点观察:在绘制透视图时,需要细心观察物体的形状、细节和阴影等特征,以使透视图更加准确和真实。

4. 多练习:绘制透视图需要不断的实践和尝试。

通过多练习和观察真实物体的透视效果,你将能够掌握绘制透视图的技巧和方法。

绘制透视图是一项需要细心和耐心的任务,需要不断进行实践和尝试。

空间透视

空间透视,也就是近大远小,近实远虚,近高远低。

基本术语:

1、视平线:就是与画者眼睛平行的水平线。

2、心点:就是画者眼睛正对著视平线上的一点。

3、视点:就是画者眼睛的位置。

4、视中线:就是视点与心点相连,与视平线成直角的线。

5、消失点:就是与画面不平行的成角物体,在透视中伸远到视平线心点两旁的消失点。

6、天点:就是近高远低的倾斜物体(房子房盖的前面),消失在视平线以上的点。

7、地点:就是近高远低的倾斜物休(房子房盖的后面),消失在视平线以下的点。

8、平行透视:就是有一面与画面成平行的正方形或长方形物体的透视。

这种透视有整齐、平展、稳定、庄严的感觉。

9、成角透视:就是任何一面都不与平行的正方形成长方形的物体透视。

这种透视能使构图较有变化。

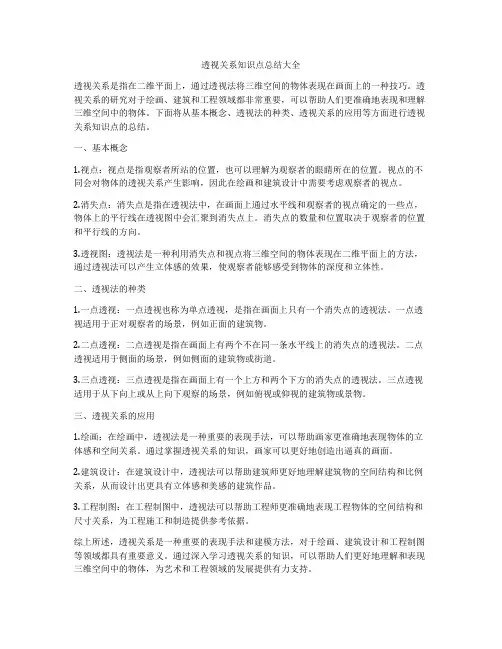

透视关系知识点总结大全透视关系是指在二维平面上,通过透视法将三维空间的物体表现在画面上的一种技巧。

透视关系的研究对于绘画、建筑和工程领域都非常重要,可以帮助人们更准确地表现和理解三维空间中的物体。

下面将从基本概念、透视法的种类、透视关系的应用等方面进行透视关系知识点的总结。

一、基本概念1.视点:视点是指观察者所站的位置,也可以理解为观察者的眼睛所在的位置。

视点的不同会对物体的透视关系产生影响,因此在绘画和建筑设计中需要考虑观察者的视点。

2.消失点:消失点是指在透视法中,在画面上通过水平线和观察者的视点确定的一些点,物体上的平行线在透视图中会汇聚到消失点上。

消失点的数量和位置取决于观察者的位置和平行线的方向。

3.透视图:透视法是一种利用消失点和视点将三维空间的物体表现在二维平面上的方法,通过透视法可以产生立体感的效果,使观察者能够感受到物体的深度和立体性。

二、透视法的种类1.一点透视:一点透视也称为单点透视,是指在画面上只有一个消失点的透视法。

一点透视适用于正对观察者的场景,例如正面的建筑物。

2.二点透视:二点透视是指在画面上有两个不在同一条水平线上的消失点的透视法。

二点透视适用于侧面的场景,例如侧面的建筑物或街道。

3.三点透视:三点透视是指在画面上有一个上方和两个下方的消失点的透视法。

三点透视适用于从下向上或从上向下观察的场景,例如俯视或仰视的建筑物或景物。

三、透视关系的应用1.绘画:在绘画中,透视法是一种重要的表现手法,可以帮助画家更准确地表现物体的立体感和空间关系。

通过掌握透视关系的知识,画家可以更好地创造出逼真的画面。

2.建筑设计:在建筑设计中,透视法可以帮助建筑师更好地理解建筑物的空间结构和比例关系,从而设计出更具有立体感和美感的建筑作品。

3.工程制图:在工程制图中,透视法可以帮助工程师更准确地表现工程物体的空间结构和尺寸关系,为工程施工和制造提供参考依据。

综上所述,透视关系是一种重要的表现手法和建模方法,对于绘画、建筑设计和工程制图等领域都具有重要意义。

透视中的基本概念透视——“透视”即“透而视之”。

通过一层透明的平面去研究后面物体形状的视觉科学。

透视图——将看到的或设想的物体、人物等,依照透视规律在某个媒介物上表现出来,所得到的图叫透视图。

基面—景物的放置平面。

一般指地面。

基线—画面与基面之间的交界线。

画面—画家或设计师用来表现物体的媒介面,一般垂直于地面平行于观者。

画面线——画面与地面脱离后,留在地面上的线。

视点——指人眼睛所在的位置,即眼球瞳孔所在的一点。

视线——视点与可视物体的任何部位之间的假想连线。

视角—视点与任意两条视线之间的夹角。

(视角分水平视角和垂直视角。

人单眼的水平视角最大可达150度,人单眼和双眼的垂直最大视角只有140度。

双眼同时视物时两个视角重叠起来左右可达180度。

)中视线—视锥的中心轴。

是视点与心点的连线,它与画面垂直。

视域—固定视点时目力所及的最大可见范围。

(60度左右视角的视域叫舒适视域)。

视锥—视点与无数条视线构成的圆锥体。

视平线——自心点所作的一条与人眼等高的水平线。

心点—中视线与视平线垂直相交的点。

视距—视点到心点的垂直距离。

距点—将视距的长度反映在视平线上心点的左右两边所得的两个点。

余点—在视平线上,除心点和距点外,其他的点统称余点。

天点—凡在画面上处于地平线以上部分的点,统称天点。

地点—凡在画面上处于地平线以下部分的点,统称地点。

灭点—透视线的消失点。

[物体由于近大远小的透视变化,渐渐缩小为一点,这一点就称为灭点(或消失点)。

灭点包括心点(主点)、余点、距点、天点、地点。

]视高—视平线至地面(或其他放置物体的水平面)的高度。

测点—用来测量成角物体透视深度的点。

原线—与画面平行的线。

在透视图中保持原方向,无消失。

变线—与画面成一定角度的线。

在透视图中有消失。

平面图—物体在平面上形成的痕迹。

平行透视—当立方体水平放置,有一对平面与画面平行时,我们把这种透视叫平行透视,也称为一点透视。

其消失点只有一个(即心点)。

一、透视图物体上各点与视点相连,形成的各个直线与画面的交点,为物体在画面上的透视点,将这些透视点连接,便形成透视图。

二、透视术语●面✧基面/地面(G.P)—放置物体的水平面,通常是指地面。

如下图1✧画面(P.P)—画者于被画物体之间置一假想透明平面,物体上各关键点聚向视点的视线被该平面截取(即与该平面相交),并映现出二维的物体透视图。

这一透明平面被称为画面。

如下图2✧视平面(H.P)—视点、视线和视中线所在的平面为视平面;视平面始终垂直于画面;平视的视平面平行于基面;俯视、仰视的视平面倾斜或垂直于基面。

如下图3:●线✧视平线(H.L)—视平面与画面的交线。

如图4:✧地平线/基线(G.L)—画面于基面/地面的交线。

如图5:✧视中线—视点引向正前方的视线为视中线(即从视点做画面的垂线)(视点引向物体任何一点的直线为视线,)。

平视的视中线平行于基面;俯、仰视的视中线倾斜或垂直于基面。

如图5:✧真高线—在透视图中能反映物体空间真实高度的尺寸线。

✧变线—凡是与画面不平行(包括与画面垂直的线段)的直线均为变线,此类线段在视圈内有时会消失。

✧原线—凡是与画面平行的直线均为原线,此类线段在视圈内永不消失。

原线按其对视平面(视平线)的垂直、平行、倾斜关系,分为垂直原线、平行原线和倾斜原线三种✧消失线/灭线—变线上各点与消失点连接形成的线段(物体变线的透视点是落在灭线上的)。

参考下图:●点✧视点(E)—画者眼睛的位置,视点决定视平面;视平面始终垂直于画面。

✧心点(O)—视中线与画面的交点为心点;心点是视点在画面上的正投影,位于视域的正中点,是平行透视的消失点。

如图6✧距点—在视平线上心点两边,两者和心点的距离和画者与心点的距离相等,凡是与画面呈45°角的变线一定消失于距点。

✧余点—在心点两边,与画面呈任意角度(除45°(距点)和90°(心点))的水平线段的消失点,它是成角透视的消失点。

透视的基本概念1、什么是透视透视是造型艺术所依赖的一门科学。

透视也是一种视觉现象。

这种视觉现象是随着人的视点移动而产生变化,即这种变化与视点的位置和距离是分不开的。

在现实生活中,当人们边走边看景物时,景物的形状会随着脚步的移动在视网膜上不断地发生变化,因此对某个物体很难说出它固定的形状。

观者只有停住脚步,眼睛固定朝一个方向看去时,才能描述某个景物在特定位置的准确形状。

再则,随着景物与我们远近距离不同,所看到的景物形状也不一样。

通常在距离的前提下,空间越深,透视越大。

同样大小的物体,也会因视点与物体远近距离的不同而产生大小变化。

这就是我们通常所讲的近大远小透视变化规律。

例如,当我们站在路中间就会发现,越近的树、灯越高越大,越远的树、灯越矮越小。

“透视”一词来自拉丁文“persdicere”,意为“透而视之”。

在画者和景物之间竖立一块透明玻璃的平面上,即可得到物体的透视图形,使二维空间纸上呈现出三维立体空间。

由此可得出透视的含义:通过透明平面观察,确定透视图形的发生原理、变化规律和图形画法。

2、透视的特点透视是一种绘画与艺术设计活动中观察方法和研究画面空间的重要手段。

运用物体形状近大远小、物体明暗对比的近强远弱、物体的色彩近纯远灰等规律,可以归纳出视觉空间变化的规律,可以使平面景物图形产生距离感和立体凹凸感。

所以说透视最显著的特点就是在二维空间的平面上形成视觉三维立体空间。

3、透视的分类透视的分类,我们从以下几个方面进行分析。

(1)从理论研究角度分类线透视:它是使观者识别画面空间距离最为有效的表现方法。

场景中的远伸平行线,看去愈远愈聚拢,直至会合于一点。

色彩透视:近处色彩偏暖,远处色彩偏冷。

这是大气层的阻隔而产生的变化。

如:近处物体色彩倾向鲜明,接近固有色,带有黄橙色调。

远处色调倾向暗淡灰紫,深色物体则偏蓝灰色。

消逝透视:物体的明暗对比和清晰度随着距离的变化而产生强弱变化。

如近处物体明暗对比强烈,有较清晰的视觉轮廓;远处物体明暗对比弱,细节和轮廓都较模糊,甚至混为一片。

在进行立方体线框模型的透视投影时,以下是一些注意事项:

透视变换:透视投影是通过应用透视变换将三维对象投影到二维平面上。

在透视投影中,离观察者较远的物体会显得较小,而离观察者较近的物体会显得较大。

因此,在绘制立方体线框模型之前,需要进行透视变换以模拟这种效果。

视点位置:视点的位置会影响透视投影的效果。

视点越靠近立方体,透视效果越明显。

选择适当的视点位置可以使立方体线框模型在投影后更加真实和立体感。

近裁剪面和远裁剪面:在透视投影中,可以设置近裁剪面和远裁剪面来定义视图中可见的深度范围。

立方体线框模型应该位于近裁剪面和远裁剪面之间,以确保其在透视投影中可见。

投影矩阵:在进行透视投影时,可以使用投影矩阵来转换三维坐标到二维屏幕坐标。

根据具体的图形库或渲染引擎,可以使用相应的函数或方法来生成透视投影矩阵。

线段裁剪:在透视投影中,由于远处物体变小,有些线段可能会超出视图范围。

在进行绘制之前,应该对线段进行裁剪,只绘制在视图范围内的部分。

坐标变换:在透视投影之前,可能需要将立方体的顶点坐标从局部坐标系转换到世界坐标系,再转换到相机坐标系。

这些坐标变换确保了正确的透视投影效果。

深度排序:如果立方体模型上有多个面或线段,可能需要根据其在相机坐标系中的距离进行深度排序,以确保远处的面不会遮挡近处的面。