中国现当代文学专业简介

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:3

华中师范大学文学院考研专业介绍国现当代文学华中师范大学中国现当代文学是全国最早开展中国现当代文学教学和研究的学科点之一,也是恢复研究生学位教育后全国首批招收培养现当代硕士研究生(1978年)、继而较早获得博士学位授予权(1993年)的学位点之一。

现为华中师范大学和湖北省重点学科、湖北省高校优势与特色领域学科。

有教学科研人员25人,其中教授13人(含博士导师5人)、副教授9人、具有博士学位者9人。

主要学术带头人为黄曼君、王庆生、周晓明、王又平,主要学术骨干有张永健、沈振煜、许祖华、张卫中、童秉国、吴建波、张岩泉等。

半个世纪来,华中师大中国现当代文学学科在作家作品研究、流派史研究、以及文体分类和交叉综合研究等方面都取得了显著成果。

近10年来,该学科先后承担、完成省部级以上科研项目50余项,出版专著、教材100余部,发表学术论文1000余篇。

其中,有40余项成果获得省部级以上奖励,有5部教材被教育部确定为全国中文学科教材或重点教材。

同时,该学科经教育部批准,于1997年承办了国内首届中国现代文学高级研讨班,并举办大型国内学术研讨会和全国性学术年会10次以上。

与省内相同或相近学科比较,该学科尤以在现代文学和当代文学两个主要研究领域的均衡发展为特色,形成了在“现代中国文学”的新框架中实现多学科联合研究的优势。

近10年来,该学科联合学院内外相关学科和学术力量,致力于“现代中国文学”这一新的学科观念和学科框架的建构,现已初步形成了现代中国文学研究新的、比较完整的学科体系,并在以下四个主要研究方向上形成了自己的特色和优势。

1、现代中国文学历史进程与总体发展研究。

主要代表性成果有黄曼君《论沙汀的创作道路》、《现代化视野中的中国20世纪文学系列研究》(湖北省第二届社会科学优秀成果一等奖),王庆生主编《中国当代文学》、《当代文学作品选》(教育部重点推荐教材和全国获奖教材),张永健《艾青的艺术世界》(湖北省第二届社会科学优秀成果三等奖),周晓明、王又平主编《现代中国文学·网络教程》(教育部新世纪网络课程工程项目)。

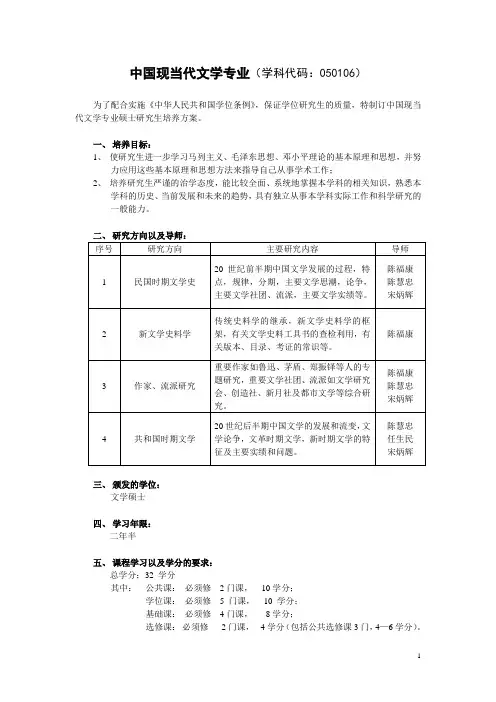

中国现当代文学专业(学科代码:050106)为了配合实施《中华人民共和国学位条例》,保证学位研究生的质量,特制订中国现当代文学专业硕士研究生培养方案。

一、培养目标:1、使研究生进一步学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的基本原理和思想,并努力应用这些基本原理和思想方法来指导自己从事学术工作;2、培养研究生严谨的治学态度,能比较全面、系统地掌握本学科的相关知识,熟悉本学科的历史、当前发展和未来的趋势,具有独立从事本学科实际工作和科学研究的一般能力。

二、研究方向以及导师:三、颁发的学位:文学硕士四、学习年限:二年半五、课程学习以及学分的要求:总学分:32 学分其中:公共课:必须修2门课,10学分;学位课:必须修 5 门课,10 学分;基础课:必须修4门课,8学分;选修课:必须修2门课,4学分(包括公共选修课3门,4—6学分)。

六、课程设置:研究方向:1、民国时期文学史研究方向:2、新文学史料学研究方向:3、作家、流派研究研究方向:4、共和国时期文学研究七、课程简介八、关于公共选修课的要求:为了全面培养研究生素质,研究生部特提供公共选修课,记入选修课范围,要求在第一、二学期内完成:第一学期:(至少选一门)九、关于体育课以及免修条件:硕士研究生一般情况下须在第一、二学期上体育课,体育课无学分。

免修条件如下:1、本校在职研究生;2、本市外校研究生;3、大于35周岁;十、培养方式:授课、个别辅导十一、学位论文的要求:a)时间安排:第三学期决定题目,第四学期开始撰写。

b)字数:1.5万字-----3万字c)质量要求:要有新意,有创见,达到在学术刊物上发表的水平。

十二、对科研能力和水平的要求:比较全面的了解本学科的历史,基本掌握史料的查检、利用、鉴别的方法,通读过本学科最基本的原始文献和研究论著,能较敏锐的思考和挑选学科中的一些课题,进行独立的研究和撰写论文。

十三、实践方面的要求:1、平时努力看书,掌握基本文献和知识,并学会做学术札记和卡片。

中国现当代文学专业介绍中国现当代文学专业是一门研究中国现当代文学作品和文学理论的学科。

它涵盖了中国作家在20世纪以来的文学创作和思想进展,展示了中国文学在不同历史时期的丰富多样性和独特的风格。

中国现当代文学专业的研究内容主要包括以下几个方面。

研究中国现代文学的创作与发展。

中国现代文学起源于20世纪初,经历了鸿蒙时期、新文化运动、五四运动、文革等时期的洗礼与磨砺,逐渐形成了自己的独特风格和特点。

研究者通过对不同时期文学作品的分析和解读,追踪中国现代文学的发展脉络,探讨其中的文学思潮和创作特点。

研究中国现代文学作家及其作品。

中国现当代文学专业致力于研究和评价中国现代文学作家的创作成就和作品质量。

研究者通过对作家的生平、创作经历和作品的分析,揭示作家的创作风格、思想倾向和艺术追求,以及作品与社会和时代的关系。

第三,研究中国现当代文学的文学理论。

中国现当代文学专业也关注文学理论的研究与发展。

研究者通过对不同文学理论流派的分析和比较,探讨中国现当代文学的批评范式和批评方法,以及其在文学创作中的应用和影响。

中国现当代文学专业还关注中国现当代文学与其他文学体系的交流与对比。

研究者通过对中国现当代文学作品与外国文学作品的比较,探讨不同文学体系之间的异同和互补,进一步拓展了中国现当代文学的研究领域。

中国现当代文学专业的学习和研究对于理解中国现代文学的发展和特点具有重要意义。

它不仅可以加深对中国文学作品的理解和欣赏,还可以促进中国文学与世界文学的对话与交流,丰富人们的文化视野和审美体验。

中国现当代文学专业是一门宝贵的学科,它通过对中国现当代文学作品和文学理论的研究,揭示了中国文学在不同历史时期的变迁和发展,呈现了中国作家在20世纪以来的创作风貌和思想成果。

通过学习和研究这门学科,我们可以更好地理解和欣赏中国现当代文学的魅力,同时也为我们拓展了文化视野和思维方式,提升了个人的综合素养。

中国现当代文学专业介绍中国现当代文学专业是一门研究中国现当代文学作品和文学理论的学科。

它涵盖了中国文学的各个领域,包括小说、诗歌、散文、戏剧等。

本文将从以下几个方面介绍中国现当代文学专业。

一、学科概述中国现当代文学专业是文学学科的重要分支之一。

它的研究对象是中国20世纪以来的文学作品和文学现象,涵盖了上百年来的文学发展历程和文学思潮。

通过对作品的鉴赏和分析,以及对文学理论的研究,可以深入了解中国现当代文学的内涵和特点,揭示作品背后的时代背景和思想内涵。

二、研究内容中国现当代文学专业的研究内容丰富多样。

首先是对经典文学作品的研究,如鲁迅、茅盾、老舍等作家的作品,这些作品对中国现当代文学的发展和影响具有重要意义。

其次是对新时期文学现象的研究,如新诗、新小说、新散文等,这些作品反映了中国社会的变革和文学的创新。

此外,还可以研究中国当代文学的理论问题,如文学批评、文学思潮、文学流派等,这些理论研究可以为对文学作品的理解和解读提供更深层次的思考。

三、学科特点中国现当代文学专业有以下几个学科特点。

首先,它是一门综合性学科,融合了文学、历史、哲学等多个学科的研究方法和理论。

其次,它是一门实践性学科,要求学生具备扎实的文学鉴赏能力和文学写作能力。

同时,还要求学生具备一定的历史和社会背景知识,以便更好地理解和解读文学作品。

最后,中国现当代文学专业注重理论与实践的结合,培养学生独立思考和批判性思维的能力,以及对文学现象和文学理论进行深入研究的能力。

四、就业前景中国现当代文学专业的就业前景广阔。

毕业生可以从事教育、研究、编辑、出版等多个领域的工作。

在教育领域,毕业生可以从事高中、大学的文学教学工作,或者从事文学研究和文学批评的工作。

在编辑和出版领域,毕业生可以从事文学类杂志、报纸、出版社的编辑工作,或者从事文学作品的翻译和推广工作。

此外,还可以选择从事文化传媒、艺术管理等相关领域的工作。

中国现当代文学专业是一门充满挑战和机遇的学科。

中国现当代文学专业培养方案(050106)一、学科简介中国现当代文学发端于五四新文化运动,它的发生和发展与近现代中华民族的历史命运休戚相关。

加强中国现当代文学的研究,可以追寻中国文学从古典向现代转型的艰难历程,帮助人们反思二十世纪中华民族的历史命运,在特殊的审美感受中得到启迪和鼓舞。

作为一个逐渐成熟的独立学科,五十年来中国现当代文学已经成为我国高等学校的一门主干课程。

由于本学科研究的对象是在现代西方文学及理论和广博、深厚的中国文学传统中孳生的,又处于我国文学发展的前沿,在二十世纪中国文学大背景下研究现当代文学,与比邻的文艺学、比较文学与世界文学形成交叉,因而容易发掘到新的教学和科研生长点,其教学和研究成果对于推动中华民族文化的发展有着更为直接的现实意义。

二、培养目标河南师范大学中国现当代文学专业硕士研究生培养目标是:培养德智体全面发展的中国现当代文学专业的专门人才。

在政治上要求能系统地掌握马克思主义基本理论,具有良好的道德品质,自觉维护社会主义民主和法制,牢固树立为社会主义现代化建设和精神文明建设服务的思想;在专业方面要求具备本专业坚实的理论基础和系统的专门知识,了解本学科的发展动向和最新成果;有独立从事科学研究的能力;能熟练掌握一门外国语。

本专业研究生可以从事高等院校、科研机构的教学、研究以及文化、新闻出版、宣传等部门的实际工作。

三、研究方向1、中国近代文学思潮;2、中国现代文学研究;3、中国当代文学研究。

四、学习年限学习年限三年。

一至二年级为硕士必修课程和指定专业课程的学习,三年级进行教育实习,撰写学位论文和进行论文答辩。

五、课程设置(见表)六、课程介绍(见附录)七、教学与社会实践一至二年级各参加一次社会实践活动(包括参加学术会议和在导师指导下赴外地查阅学术资料,进行学术考察),三年级第一学期进行教育实习两周。

八、学位论文学位论文的选题在导师指导下,由研究生独立完成。

选题要具有一定的学术性和现实意义。

中国现当代文学专业硕士研究生培养方案(学科专业代码:授予文学学士学位)一、学科专业简介中国现当代文学学科为“文学”一级学科下设的二级学科。

我校本学科建设于50、60年代,恢复研究生学位教育后,本学科成为全国首批招收培养中国现当代文学硕士研究生(1978年)、继而较早获得博士学位授予权(1993年)的学科之一。

后获湖北省重点学科(1998、2003年)、省级(2003年)和国家级精品课程(2004年)、国家级教学团队(2010年)。

二、培养目标本专业主要培养德、智、体全面发展的,适应社会主义现代化建设需要的本学科高层次专门人才。

其具体要求为:1.具备良好的马克思主义理论修养和良好的政治素质与道德品质,热爱祖国,遵纪守法,能积极投身于社会主义现代化建设,为建设社会主义精神文明和物质文明服务。

2. 具有良好的学风和科研道德,明确学术规范和研究论文写作规范,掌握一门外国语,能够利用电脑和网络技术,有效地搜集、处理、传递信息。

3.具有扎实的文艺理论基础和系统的中国现当代文学知识,熟悉本专业方向的研究历史和现状,了解其发展的趋势;具有较为开阔的视野和思考问题解决问题的能力,能够独立从事科学研究与教学工作。

三、研究方向简介四、学习年限1、学习年限:三年。

学习优秀者可申请二年毕业。

2、硕士研究生提前完成培养方案规定的全部课程,且成绩优良,其他培养环节的考核符合学校提前毕业的要求,完成学位论文,在校学习时间达2年及以上,经导师和所在院系主管研究生负责人同意,可申请提前毕业,并报学校研究生处审批。

五、课程设置与学分总学分为37学分。

其中:1、一级学位课程5门,15学分(公共课程3门,9学分;专业学位课程2门,6学分)。

2、二级学位课程(通选课)任选2-3门,4-6学分。

3、指定选修课课程5门,10学分。

4、任意选修课课程任选2-3门,4-6学分。

5、教学实践1学分,学术活动1学分。

已有三年相关工作经历的硕士生,可以免修教学实践。

华中师范大学文学院考研专业介绍:中国现当代文学[摘要]为帮助各位报考华中师范大学文学类相关专业的同学们更好地展开复习备考,凯程考研辅导老师为大家梳理了华中师范大学文学院备考手册,帮助大家全面地了解相关情况。

华中师范大学中国现当代文学是全国最早开展中国现当代文学教学和研究的学科点之一,也是恢复研究生学位教育后全国首批招收培养现当代硕士研究生(1978年)、继而较早获得博士学位授予权(1993年)的学位点之一。

现为华中师范大学和湖北省重点学科、湖北省高校优势与特色领域学科。

有教学科研人员25人,其中教授13人(含博士导师5人)、副教授9人、具有博士学位者9人。

主要学术带头人为黄曼君、王庆生、周晓明、王又平,主要学术骨干有张永健、沈振煜、许祖华、张卫中、童秉国、吴建波、张岩泉等。

半个世纪来,华中师大中国现当代文学学科在作家作品研究、流派史研究、以及文体分类和交叉综合研究等方面都取得了显著成果。

近10年来,该学科先后承担、完成省部级以上科研项目50余项,出版专著、教材100余部,发表学术论文1000余篇。

其中,有40余项成果获得省部级以上奖励,有5部教材被教育部确定为全国中文学科教材或重点教材。

同时,该学科经教育部批准,于1997年承办了国内首届中国现代文学高级研讨班,并举办大型国内学术研讨会和全国性学术年会10次以上。

与省内相同或相近学科比较,该学科尤以在现代文学和当代文学两个主要研究领域的均衡发展为特色,形成了在“现代中国文学”的新框架中实现多学科联合研究的优势。

近10年来,该学科联合学院内外相关学科和学术力量,致力于“现代中国文学”这一新的学科观念和学科框架的建构,现已初步形成了现代中国文学研究新的、比较完整的学科体系,并在以下四个主要研究方向上形成了自己的特色和优势。

1、现代中国文学历史进程与总体发展研究。

主要代表性成果有黄曼君《论沙汀的创作道路》、《现代化视野中的中国20世纪文学系列研究》(湖北省第二届社会科学优秀成果一等奖),王庆生主编《中国当代文学》、《当代文学作品选》(教育部重点推荐教材和全国获奖教材),张永健《艾青的艺术世界》(湖北省第二届社会科学优秀成果三等奖),周晓明、王又平主编《现代中国文学·网络教程》(教育部新世纪网络课程工程项目)。

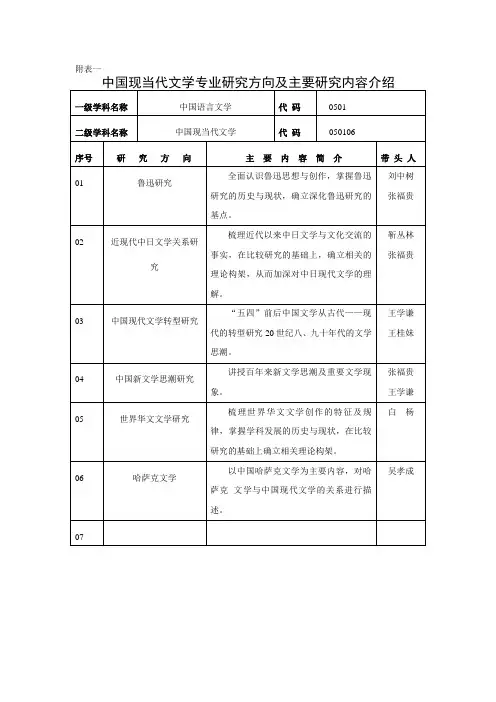

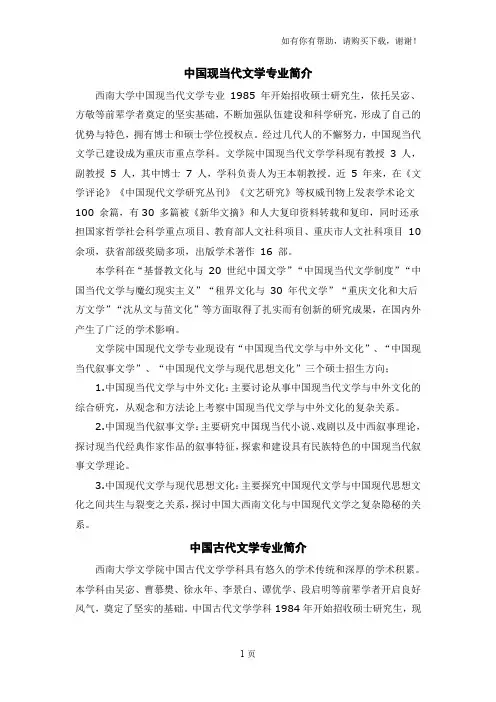

中国现当代文学专业简介西南大学中国现当代文学专业1985 年开始招收硕士研究生,依托吴宓、方敬等前辈学者奠定的坚实基础,不断加强队伍建设和科学研究,形成了自己的优势与特色,拥有博士和硕士学位授权点。

经过几代人的不懈努力,中国现当代文学已建设成为重庆市重点学科。

文学院中国现当代文学学科现有教授 3 人,副教授5 人,其中博士7 人,学科负责人为王本朝教授。

近 5 年来,在《文学评论》《中国现代文学研究丛刊》《文艺研究》等权威刊物上发表学术论文100 余篇,有30 多篇被《新华文摘》和人大复印资料转载和复印,同时还承担国家哲学社会科学重点项目、教育部人文社科项目、重庆市人文社科项目10 余项,获省部级奖励多项,出版学术著作16 部。

本学科在“基督教文化与20 世纪中国文学”“中国现当代文学制度”“中国当代文学与魔幻现实主义”“租界文化与30 年代文学”“重庆文化和大后方文学”“沈从文与苗文化”等方面取得了扎实而有创新的研究成果,在国内外产生了广泛的学术影响。

文学院中国现代文学专业现设有“中国现当代文学与中外文化”、“中国现当代叙事文学”、“中国现代文学与现代思想文化”三个硕士招生方向;1.中国现当代文学与中外文化:主要讨论从事中国现当代文学与中外文化的综合研究,从观念和方法论上考察中国现当代文学与中外文化的复杂关系。

2.中国现当代叙事文学:主要研究中国现当代小说、戏剧以及中西叙事理论,探讨现当代经典作家作品的叙事特征,探索和建设具有民族特色的中国现当代叙事文学理论。

3.中国现代文学与现代思想文化:主要探究中国现代文学与中国现代思想文化之间共生与裂变之关系,探讨中国大西南文化与中国现代文学之复杂隐秘的关系。

中国古代文学专业简介西南大学文学院中国古代文学学科具有悠久的学术传统和深厚的学术积累。

本学科由吴宓、曹慕樊、徐永年、李景白、谭优学、段启明等前辈学者开启良好风气,奠定了坚实的基础。

中国古代文学学科1984年开始招收硕士研究生,现为重庆市重点学科,中国古代文学课程为重庆市精品课程,学科优势明显,学科带头人为刘明华教授。

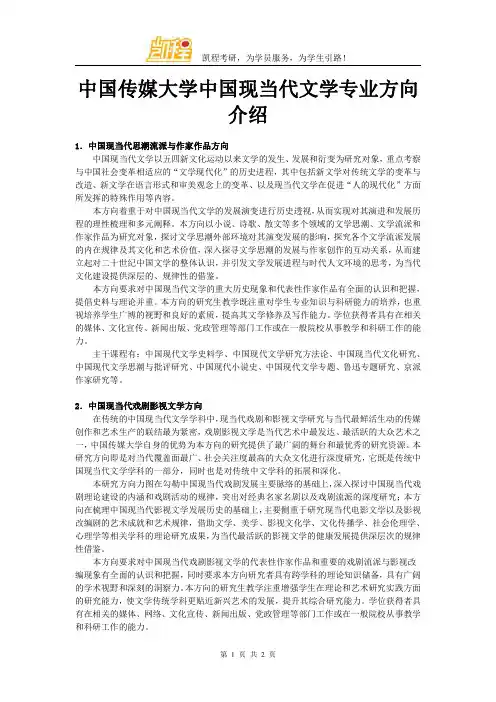

中国传媒大学中国现当代文学专业方向介绍1.中国现当代思潮流派与作家作品方向中国现当代文学以五四新文化运动以来文学的发生、发展和衍变为研究对象,重点考察与中国社会变革相适应的“文学现代化”的历史进程,其中包括新文学对传统文学的变革与改造、新文学在语言形式和审美观念上的变革、以及现当代文学在促进“人的现代化”方面所发挥的特殊作用等内容。

本方向着重于对中国现当代文学的发展演变进行历史透视,从而实现对其演进和发展历程的理性梳理和多元阐释。

本方向以小说、诗歌、散文等多个领域的文学思潮、文学流派和作家作品为研究对象,探讨文学思潮外部环境对其演变发展的影响,探究各个文学流派发展的内在规律及其文化和艺术价值,深入探寻文学思潮的发展与作家创作的互动关系,从而建立起对二十世纪中国文学的整体认识,并引发文学发展进程与时代人文环境的思考,为当代文化建设提供深层的、规律性的借鉴。

本方向要求对中国现当代文学的重大历史现象和代表性作家作品有全面的认识和把握,提倡史料与理论并重。

本方向的研究生教学既注重对学生专业知识与科研能力的培养,也重视培养学生广博的视野和良好的素质,提高其文学修养及写作能力。

学位获得者具有在相关的媒体、文化宣传、新闻出版、党政管理等部门工作或在一般院校从事教学和科研工作的能力。

主干课程有:中国现代文学史料学、中国现代文学研究方法论、中国现当代文化研究、中国现代文学思潮与批评研究、中国现代小说史、中国现代文学专题、鲁迅专题研究、京派作家研究等。

2.中国现当代戏剧影视文学方向在传统的中国现当代文学学科中,现当代戏剧和影视文学研究与当代最鲜活生动的传媒创作和艺术生产的联结最为紧密,戏剧影视文学是当代艺术中最发达、最活跃的大众艺术之一,中国传媒大学自身的优势为本方向的研究提供了最广阔的舞台和最优秀的研究资源。

本研究方向即是对当代覆盖面最广、社会关注度最高的大众文化进行深度研究,它既是传统中国现当代文学学科的一部分,同时也是对传统中文学科的拓展和深化。

考研人大专业介绍之当代文学专业中国人民大学是新中国的第一所综合性的国立大学,也是一个比较好的学校。

中国人民大学在文、法、哲等比较偏文的多领域国内领先,下面看一下中国人民大学研究生专业介绍之当代文学专业。

一、专业概况:中国现当代文学专业上世纪50、60年代年代初由蔡仪、何其芳、林志浩等著名学者创立。

1980年代,以林志浩教授为核心的学科队伍,是国内中国现当代文学研究的重镇之一。

目前,本学科拥有程光炜、孙郁、李今、等知名教授,著名作家阎连科、刘震云、劳马、王家新,以及一批中青年学术骨干。

学术实力和社会影响在国内名列前茅。

二、主要研究方向:本专业设有三个研究方向:中国现当代文学史研究、中国现当代文学思潮和现象研究、中国现当代作家作品研究。

三、研究内容:1.中国现当代文学史研究是本学科的传统特色,林志浩教授主编的《中国现代文学史》具有重要影响。

2000年后,程光炜教授主编的《中国现代文学史》被列为“国家十一五规划教材”被国内外多家高校采用。

代表性著作有:程光炜的《文学史的兴起》、《文学讲稿:“八十年代”作为方法》、《当代文学的“历史化”》,姚丹的《“革命中国”的通俗表征与主体建构》、《西南联大历史情境中的文学活动》,张洁宇的《荒原上的丁香》等。

2.文学思潮和文学现象的研究。

海派小说研究和翻译与中国现代文学研究是其重点领域。

代表性著作有李今的《海派小说与现代都市文化》、《三四十年代苏俄汉译文学论》,王家新的《为凤凰找寻栖所》、孙民乐的《母语与写作》。

3.中国现当代作家作品的研究是本专业的另一重要方向。

林志浩教授、孙郁教授的鲁迅研究,在国内有重要地位。

代表性著作有林志浩的《鲁迅传》、孙郁的《鲁迅与周作人》、《鲁迅与胡适》、《鲁迅与陈独秀》等。

四、专业培养目标:包括两个方面,一是培养研究型的人才,经过扎实的专业训练,这部分学生继续深造,攻读博士学位,将来成为文艺与文化研究、评论、教学方面的专门高级人才。

另一方面,是培养新闻、出版、影视、宣传等方面的高级专门人才,培养胜任党政领导机关和大型企事业单位的高级文秘人才和文化管理人才。

中国现当代文学就业解析【中国现当代文学】一、专业介绍1、学科简介中国现当代文学是中国语言文学之下的一个二级学科硕士点,源于五四新文化运动,它的发生和发展与近、现代中华民族的历史命运休戚相关。

加强中国现当代文学的研究,可以帮助人们反思近百年来中华民族的历史命运,在特殊的审美感受中受到启迪和鼓舞。

中国现当代文学是在中国文学的大背景下,以五四以来的文学为重点研究对象的学科,研究内容包括现代以来各个文学思潮和流派、作家群体、作家作品和文学风格的嬗变,以及从文体的角度包括诗歌、小说、戏剧、散文、影视等文学艺术样式的理论批评和研究等。

我系该学科的特色在于:从新诗创作与批评的实际出发,注重对新诗的文本意识以及汉语诗性智慧研究;注重运用当代理论批评现当代小说、戏剧、影视等;重点培养学生科研创新能力。

2、培养目标培养德智体全面发展的中国现当代文学专业的专门人才。

在政治上要求能系统地掌握马克思主义基本理论,具有良好的道德品质,自觉维护社会主义民主和法制,牢固确立为社会主义现代化建设和精神文明建设服务的思想。

在专业方面具备本专业坚实的理论基础和系统的专门知识,了解本学科的发展动向和最新成果。

有独立从事科学研究的能力。

能熟练掌握一门外国语。

各招生单位研究方向和考试科目等不尽相同,在此以上海师范大学为例:3、研究方向01中国现当代文学研究02儿童文学研究03中国现当代文学与文化研究04新诗研究05中国现当代文学思潮06中国现当代文学流派研究4、硕士研究生入学考试科目①101思想政治理论②201英语一或203日语③632中国现当代文学④839写作A二、就业情况1、就业形势本学科学生的综合文化素养、文学理论功底较强,学生视野开阔、具备一定的文艺鉴赏与批评能力,尤其突出创新思维能力,毕业后就业面很宽。

2、就业方向本硕士点的培养方式,决定了学生有较广泛较强的适应性,就业方向也随之拓展。

毕业生适于教学、科研、出版、传播媒体、文化机构、公共事务、企业文化等部门的复合型高级人才需求,也有从事创作、评论、策划等创造性工作的自由空间。

《中国现当代文学》课程介绍中国现当代文学课程介绍中国现当代文学是一门旨在介绍中国近现代文学发展历程和作品特点的课程。

通过学习这门课程,我们将深入了解中国文学的变迁和发展,感受文学在中国社会中的重要地位和作用。

本文将介绍中国现当代文学课程的内容和学习目标,并探讨学习这门课程的重要性。

一、课程内容中国现当代文学课程主要涵盖了自19世纪末到21世纪初的文学作品和相关背景知识。

从百年近现代历史的变革中催生出了一批优秀作家和他们的作品,这些作品不仅展示了作者的个人才华,更反映了当时中国社会的风貌和民众生活的变迁。

课程内容包括但不限于以下方面:1. 近代文学运动:介绍第一次文化革命和新文化运动对中国文学的影响。

浏览鲁迅、胡适等作家的代表作品,了解他们对话剧、散文等文学体裁的贡献。

2. 抗战文学:探讨中国抗日战争期间文学作品的创作背景与特点。

研究丁玲、老舍等作家的作品,了解他们对现实主义文学的推动作用。

3. 社会主义文学:介绍新中国成立后文学作品的发展和变迁。

研究《红岩》、《林则徐》等作品,了解社会主义文学的重要性和影响。

4. 文化大革命文学:研究文化大革命期间文学作品的创作背景和特点。

阅读江青、王蒙等作家的作品,了解他们对中国文学产生的影响。

5. 后现代主义文学:探究中国现当代文学中后现代主义的兴起。

阅读莫言、余华等作家的作品,了解后现代主义文学的特点和价值。

二、学习目标通过学习中国现当代文学课程,我们将实现以下几个学习目标:1. 了解文学作品与历史时期的关系:通过阅读和研究文学作品,我们将深入了解文学与社会历史的相互关系。

文学作为一种记录和反映社会现象的艺术形式,可以帮助我们更好地理解历史事件和社会发展。

2. 把握中国文学的发展脉络:通过学习中国现当代文学的发展历程,我们将把握中国文学的主要发展脉络。

了解文学的发展变迁对于我们理解中国文化的深层次内涵和特点具有重要意义。

3. 培养文学鉴赏能力:通过阅读和分析文学作品,我们将培养自己的文学鉴赏能力。

华中师范大学文学院考研专业介绍:中国现当代文学[摘要]为帮助各位报考华中师范大学文学类相关专业的同学们更好地展开复习备考,凯程考研辅导老师为大家梳理了华中师范大学文学院备考手册,帮助大家全面地了解相关情况。

华中师范大学中国现当代文学是全国最早开展中国现当代文学教学和研究的学科点之一,也是恢复研究生学位教育后全国首批招收培养现当代硕士研究生(1978年)、继而较早获得博士学位授予权(1993年)的学位点之一。

现为华中师范大学和湖北省重点学科、湖北省高校优势与特色领域学科。

有教学科研人员25人,其中教授13人(含博士导师5人)、副教授9人、具有博士学位者9人。

主要学术带头人为黄曼君、王庆生、周晓明、王又平,主要学术骨干有张永健、沈振煜、许祖华、张卫中、童秉国、吴建波、张岩泉等。

半个世纪来,华中师大中国现当代文学学科在作家作品研究、流派史研究、以及文体分类和交叉综合研究等方面都取得了显著成果。

近10年来,该学科先后承担、完成省部级以上科研项目50余项,出版专著、教材100余部,发表学术论文1000余篇。

其中,有40余项成果获得省部级以上奖励,有5部教材被教育部确定为全国中文学科教材或重点教材。

同时,该学科经教育部批准,于1997年承办了国内首届中国现代文学高级研讨班,并举办大型国内学术研讨会和全国性学术年会10次以上。

与省内相同或相近学科比较,该学科尤以在现代文学和当代文学两个主要研究领域的均衡发展为特色,形成了在“现代中国文学”的新框架中实现多学科联合研究的优势。

近10年来,该学科联合学院内外相关学科和学术力量,致力于“现代中国文学”这一新的学科观念和学科框架的建构,现已初步形成了现代中国文学研究新的、比较完整的学科体系,并在以下四个主要研究方向上形成了自己的特色和优势。

1、现代中国文学历史进程与总体发展研究。

主要代表性成果有黄曼君《论沙汀的创作道路》、《现代化视野中的中国20世纪文学系列研究》(湖北省第二届社会科学优秀成果一等奖),王庆生主编《中国当代文学》、《当代文学作品选》(教育部重点推荐教材和全国获奖教材),张永健《艾青的艺术世界》(湖北省第二届社会科学优秀成果三等奖),周晓明、王又平主编《现代中国文学·网络教程》(教育部新世纪网络课程工程项目)。

中国现当代文学介绍

中国现当代文学是指自20世纪初至今,中国大陆地区和海外华人创作的文学作品。

这一时期的文学经历了许多历史事件和文化变革的影响,包括五四运动、文化大革命、改革开放等。

20世纪初至20世纪40年代,中国现代文学主要代表作家为鲁迅、郁达夫、巴金等。

鲁迅是中国现代文学的奠基人之一,他的作品深刻揭示和批判了封建社会的黑暗和民族危机,对现代文学产生了深远的影响。

在文化大革命期间,中国文学遭受了前所未有的打压和审查。

一些作家被迫沉寂,但也有一些勇敢的文学家通过秘密出版自己的作品,如王蒙、刘心武等。

改革开放后,中国大陆的文学逐渐恢复了自由和多元性。

此时期的文学作品主要呈现出现实主义和后现代等风格。

其中,莫言的《红高粱家族》、余华的《活着》、刘震云的《一地鸡毛》等作品成为了中国现当代文学的重要代表作。

另外,海外华人作家的作品也在中国现当代文学中占据了重要的地位,如严武、金木等。

总的来说,中国现当代文学在不同的历史时期和文化背景下呈现出多元化的风貌,同时也承载着历史的重量和文化的厚重。

中国现当代文学的介绍中国现当代文学的介绍一、专业介绍1、学科简介中国现当代文学是中国语言文学之下的一个二级学科硕士点,源于五四新文化运动,它的发生和发展与近、现代中华民族的历史命运休戚相关。

加强中国现当代文学的研究,可以帮助人们反思近百年来中华民族的历史命运,在特殊的审美感受中受到启迪和鼓舞。

中国现当代文学是在中国文学的大背景下,以五四以来的文学为重点研究对象的学科,研究内容包括现代以来各个文学思潮和流派、作家群体、作家作品和文学风格的嬗变,以及从文体的角度包括诗歌、小说、戏剧、散文、影视等文学艺术样式的理论批评和研究等。

我系该学科的特色在于:从新诗创作与批评的实际出发,注重对新诗的文本意识以及汉语诗性智慧研究;注重运用当代理论批评现当代小说、戏剧、影视等;重点培养学生科研创新能力。

2、培养目标培养德智体全面发展的中国现当代文学专业的专门人才。

在政治上要求能系统地掌握马克思主义基本理论,具有良好的道德品质,自觉维护社会主义民主和法制,牢固确立为社会主义现代化建设和精神文明建设服务的思想。

在专业方面具备本专业坚实的理论基础和系统的专门知识,了解本学科的发展动向和最新成果。

有独立从事科学研究的能力。

能熟练掌握一门外国语。

各招生单位研究方向和考试科目等不尽相同,在此以上海师范大学为例:3、研究方向01中国现当代文学研究02儿童文学研究03中国现当代文学与文化研究04新诗研究05中国现当代文学思潮06中国现当代文学流派研究4、硕士研究生入学考试科目①101思想政治理论②201英语一或203日语③632中国现当代文学④839写作A二、就业情况1、就业形势本学科学生的.综合文化素养、文学理论功底较强,学生视野开阔、具备一定的文艺鉴赏与批评能力,尤其突出创新思维能力,毕业后就业面很宽。

2、就业方向本硕士点的培养方式,决定了学生有较广泛较强的适应性,就业方向也随之拓展。

毕业生适于教学、科研、出版、传播媒体、文化机构、公共事务、企业文化等部门的复合型高级人才需求,也有从事创作、评论、策划等创造性工作的自由空间。

中国现当代文学专业简介

西南大学中国现当代文学专业1985 年开始招收硕士研究生,依托吴宓、方敬等前辈学者奠定的坚实基础,不断加强队伍建设和科学研究,形成了自己的优势与特色,拥有博士和硕士学位授权点。

经过几代人的不懈努力,中国现当代文学已建设成为重庆市重点学科。

文学院中国现当代文学学科现有教授 3 人,副教授5 人,其中博士7 人,学科负责人为王本朝教授。

近 5 年来,在《文学评论》《中国现代文学研究丛刊》《文艺研究》等权威刊物上发表学术论文100 余篇,有30 多篇被《新华文摘》和人大复印资料转载和复印,同时还承担国家哲学社会科学重点项目、教育部人文社科项目、重庆市人文社科项目10 余项,获省部级奖励多项,出版学术著作16 部。

本学科在“基督教文化与20 世纪中国文学”“中国现当代文学制度”“中国当代文学与魔幻现实主义”“租界文化与30 年代文学”“重庆文化和大后方文学”“沈从文与苗文化”等方面取得了扎实而有创新的研究成果,在国内外产生了广泛的学术影响。

文学院中国现代文学专业现设有“中国现当代文学与中外文化”、“中国现当代叙事文学”、“中国现代文学与现代思想文化”三个硕士招生方向;

1.中国现当代文学与中外文化:主要讨论从事中国现当代文学与中外文化的综合研究,从观念和方法论上考察中国现当代文学与中外文化的复杂关系。

2.中国现当代叙事文学:主要研究中国现当代小说、戏剧以及中西叙事理论,探讨现当代经典作家作品的叙事特征,探索和建设具有民族特色的中国现当代叙事文学理论。

3.中国现代文学与现代思想文化:主要探究中国现代文学与中国现代思想文化之间共生与裂变之关系,探讨中国大西南文化与中国现代文学之复杂隐秘的关系。

戏剧与影视学专业简介

本学科依托中国语言文学一级学科博士点这个建设平台,整合艺术学、美学、传播学等相关学科资源,已经建成戏剧与影视学一级学科硕士点,在中国科学评价研究中心发布的2011-2012年研究生教育分专业排行榜中,我校电影学专业名列全国第七,西部第一,是我校为数极少的排名进入全国前十的学科。

本专业凝练形成戏剧与影视创作的理论与实践、影视产业与文化传播、电影美学与戏剧美学等三个学科方向。

本学科学术实力雄厚,学术梯队由8人构成,其中教授2人、副教授4人、讲师2人。

其中,博士生导师1人,硕士生导师5人;教师队伍中,有2人是重庆市学术带头人(含后备人选),1人是重庆市文联副主席,1人是首批重庆市青年文化人才(巴渝新秀),1人是重庆市高校中青年骨干教师,1人是重庆市青年文化新人。

本学科科研实力雄厚,成果丰富,近5年来,本学科团队共主持国家社科基金项目艺术学项目5项(其中重点项目1项),省部级社科项目8项,其他项目10项;在中文核心期刊上发表学术论文100余篇,其中40余篇发表在《文艺研究》《人民日报》《光明日报》《电影艺术》等重要期刊和报纸上,20余篇被《新华文摘》《人大复印资料》转载;出版学术专著8种、译著2种,获得重庆市社科优秀成果奖1项。

本学科教师长期同峨眉电影集团、上海电影集团、北京电视台、紫禁城影业,以及重庆广电集团等单位保持合作关系,近年来承担了多部电影电视剧和话剧的创作任务。

其中电影《青苔》获巴蜀文艺奖,电视剧《红岩》和《山青青水清清》分别获得全国“五个一工程奖”和“飞天奖”三等奖。

学科负责人余纪教授担任全国第八、九届文代会代表、中国电影家协会理事、中国电影家协会主办的电影学权威学术刊物《电影艺术》编委、中国电影评论学会理事、中国电影文学学会理事等重要学术职务,同时,担任重庆市文联副主席、重庆市电影家协会主席等社会职务。

中国少数民族语言文学专业简介

西南大学中国少数民族语言文学专业,乃重庆市高校唯一培养中国少数民族语言文学与文化研究的硕士学位授权点。

该学位点在著名的纳西东巴文研究专家喻遂生教授、博士生导师的带领下,形成了一支高学历、强学术的研究群体。

自2004年招生以来,培养出学术精英20余人。

文学院中国少数民族语言文学专业,侧重于中国少数民族文学的作家作品研究,以及中国少数民族的比较文化学和民俗文化学研究。

目前,设有一个研究方向:中国少数民族文学与民俗文化,导师为杨亭博士、副教授。

近几年来,在《光明日报》(理论版)、《社会科学战线》、《艺术百家》、《贵州民族研究》、《北方论丛》、《内蒙古民族大学学报》、《民族艺术研究》等权威刊物上发表学术论文20余篇,同时承担了国家社科基金项目《土家族审美文化综合研究》、重庆市民宗局项目《渝东南地区土家族苗族传统文化保护与传承研究》、校级3项项目。

YY电影频道()搜集整理。