中国奶业发展历程.pdf

- 格式:pdf

- 大小:89.16 KB

- 文档页数:48

乳制品行业的发展历程目录一、说明 (2)二、市场规模与增长 (3)三、行业结构特点 (5)四、竞争格局分析 (7)五、总结分析 (10)一、说明声明:本文内容来源于公开渠道或根据行业大模型生成,对文中内容的准确性不作任何保证。

本文内容仅供参考,不构成相关领域的建议和依据。

乳制品行业在成熟阶段呈现出市场规模持续扩大、行业竞争格局日趋激烈以及消费者需求多元化等特点。

企业需要密切关注市场动态和消费者需求变化,通过产品创新、品牌塑造和渠道拓展等方式提升竞争力,以应对激烈的市场竞争。

乳制品是以动物乳汁(如牛、羊、骆驼等)为主要原料,通过一系列加工工艺制成的食品。

这些加工过程包括但不限于过滤、均质化、加热处理、冷却、浓缩、发酵等。

随着科技的发展,乳制品的生产工艺不断革新,其形态和种类也日益丰富多样。

液体乳类是乳制品中最常见的形式,包括鲜牛奶、酸奶、调味奶等。

这些产品以牛奶为原料,经过不同的加工工艺制成。

液体乳类具有丰富的营养成分,易于消化吸收,是广大人民群众喜爱的食品。

乳制品是以动物乳汁为原料,经过加工而成的具有丰富营养价值的食品。

其种类多样,分类方式多样,满足了不同消费者的需求。

随着科技的进步和消费者健康意识的提高,乳制品行业将迎来更广阔的发展空间。

随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,消费者对乳制品的需求不断增加。

除了基本的营养需求,消费者更加关注乳制品的品质、口感、健康功能等方面。

因此,乳制品市场的增长潜力巨大。

二、市场规模与增长(一)乳制品行业的市场现状1、行业概述乳制品行业作为食品行业的重要组成部分,近年来在我国得到了快速发展。

随着消费者对健康食品的需求增加,乳制品的市场规模不断扩大,品类不断丰富,从传统的液态奶到酸奶、奶粉、奶酪等,都受到了消费者的欢迎。

2、市场规模随着消费者购买力的提高和消费结构的升级,乳制品市场需求潜力巨大。

尤其是在一线、二线城市,乳制品已成为人们日常生活中的必备品。

此外,乡村市场的乳制品消费也在不断增长,市场空间广阔。

国内乳制品发展历程及现状随着我国经济的飞速发展,人民生活水平日益提高,乳制品已成逐渐为人民日常生活的营养产品。

中国产业调研网发布的《2019年中国乳制品市场现状调查与未来发展前景趋势报告》中称我国乳业市场容量约为2467亿,人民生活质量提高、中产阶级规模壮大和城镇化进程加速等因素都将加速促进乳制品行业的消费升级。

在这期间,城镇乳制品消费将饮料化,农村乳制品消费将日常化,人均乳制品消费量将有望获得成倍增长。

依据目前增速,保守估计在接下来的五年,乳制品行业市场容量总量可达4280 亿。

由此可见,乳制品已经成为我国食品行业的重要组成部分,它占有相当大的消费群体,而且仍在持续高速的发展。

与消费群体和消费量的快速增长形成鲜明对比的是,我国乳制品的盈利现状却不容乐观。

2019年9月15日的时代周报提到:伴随着净利润和营业收入的双双下降,国内乳企将面临行业性危机。

受新政策影响,行业竞争也会日益激烈,在供需矛盾日趋放大.后,乳业将迎来新一轮洗牌。

即在未来两三年内,将有很大部分乳制品企业极有可能被淘汰:粗略估计129家企业中,将有近30%的企业被迫退出,其中以小企业居多。

那么企业如何在乳制品行业激烈的竞争中,寻找到适合自己的盈利模式,赢得利润,成为了业界和学者们关心的问题。

(一)乳制品发展历程根据中国产业调研网报告,可把我国乳制品行业的发展大致划分为以下五个阶段:第一阶段:萌芽阶段(1923年至1949年)1923年我国第一家民族乳制品企业成立,至1949年全国仅有4家乳品厂,原奶产量仅为21.7万吨。

第二阶段:缓慢发展阶段(1949年至1977年)这一时期我国乳品业发展缓慢且波动性较大。

尤其是三年自然灾害期间,农民几乎颗粒无收,奶牛被充当食物。

所以1959年至1961年我国乳制品产量第一次出现负增长,1961年底全国乳制品产量比1960年降低了近70%。

第三阶段:迅速扩张阶段(1978年至1992年)随着多种所有制的实行,市场经济逐渐成为主导,原奶和乳制品的数量、品种、质量都得到了很大的改善,到1992年全国乳制品产量高达近42万吨。

中国奶业历史简史《中国奶业历史简史》嘿,同学们!你们知道吗?咱们中国的奶业发展,那可是有着一段超级精彩的历史呢!很久很久以前,当人们还过着简单的生活时,牛奶可不像现在这么常见。

那时候,养牛主要是为了耕田拉车,谁能想到牛奶会变成后来大家都喜欢的饮品呢!后来呀,随着时间慢慢推移,人们发现牛奶不仅好喝,还很有营养。

这就好像发现了一个隐藏的宝藏一样,让人惊喜万分!难道不是吗?在古代,只有那些有钱有势的人家才能经常喝到牛奶。

普通老百姓可能一年到头都尝不到一口。

这是不是很不公平呢?不过,这可挡不住人们对牛奶的向往。

慢慢地,一些聪明勤劳的人开始琢磨怎么能让更多的人喝到牛奶。

他们就像勇敢的探险家,不断尝试新的方法。

比如说,怎么养更多的奶牛,怎么保存牛奶让它不变质。

到了近代,随着科技的发展,情况开始有了大变化。

牛奶的生产和加工不再那么困难啦。

工厂里出现了各种各样的机器,能把牛奶处理得更好。

这就好比给牛奶穿上了一件漂亮的新衣服,让它变得更加吸引人。

再后来,越来越多的人意识到牛奶对健康的重要性。

小朋友们要长身体,大人们要保持精力充沛,都离不开牛奶。

牛奶不再是奢侈品,而是走进了千家万户。

这难道不是一件特别棒的事情吗?我记得有一次,我和爷爷奶奶聊天,说起他们小时候,那时候牛奶可是稀罕物。

爷爷说:“我们那时候啊,能喝上一口牛奶,感觉就像过年一样高兴!”奶奶也在旁边点头,眼里满是回忆。

现在,咱们走在大街上,到处都能看到卖牛奶的店铺,超市里的牛奶种类更是多得让人眼花缭乱。

有纯牛奶、酸奶、果味奶,还有各种添加了营养成分的牛奶。

这变化,简直就像变魔术一样!同学们,你们想想看,未来的中国奶业又会变成什么样呢?会不会有更加神奇的牛奶出现,比如能治病的牛奶,或者能让人变得更聪明的牛奶?哈哈,谁知道呢!总之,中国奶业的历史就是一部从稀罕到普及,从简单到丰富的发展历程。

它见证了我们生活的变化,也让我们的生活变得更加美好!我相信,未来中国奶业一定会更加了不起!。

(第一部分)中国乳制品发展史

佚名

【期刊名称】《乳品与人类》

【年(卷),期】2008(000)003

【摘要】@@ 1979~1992年,是我国奶业发展的黄金时间,奶牛饲养头数由1979年末的48万头,增至313万头,增长6.5倍:鲜奶总产量由1978年的58.3万吨增至503万吨,增长8.6倍:乳制品产量由1979年的4.65万吨增至41.28万吨,增长8.88倍.

【总页数】2页(P10-11)

【正文语种】中文

【相关文献】

1.2001--中国乳业提速--第一个"国际牛奶日"前访中国乳制品工业协会理事长宋昆冈 [J],

2.中国第一部多民族近代文学史——读《中国近代文学发展史》 [J], 郭墨兰

3.第一部中国期刊发展史专著《中国期刊史》出版 [J],

4.中国市场成为世界乳制品市场的重要部分 [J],

5.中国铸造协会向国家图书馆捐赠《中国铸造发展史<第一卷>》 [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

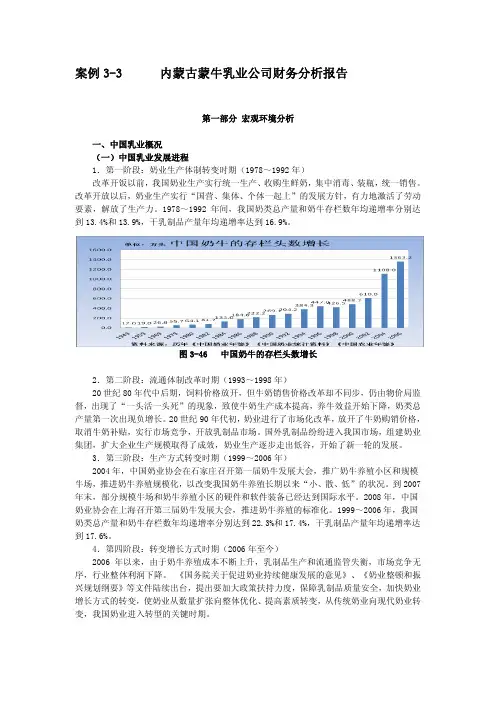

案例3-3 内蒙古蒙牛乳业公司财务分析报告第一部分 宏观环境分析一、中国乳业概况(一)中国乳业发展进程1.第一阶段:奶业生产体制转变时期(1978~1992年)改革开饭以前,我国奶业生产实行统一生产、收购生鲜奶,集中消毒、装瓶,统一销售。

改革开放以后,奶业生产实行“国营、集体、个体一起上”的发展方针,有力地激活了劳动要素,解放了生产力。

1978~1992年间,我国奶类总产量和奶牛存栏数年均递增率分别达到13.4%和13.9%,干乳制品产量年均递增率达到16.9%。

图3-46 中国奶牛的存栏头数增长2.第二阶段:流通体制改革时期(1993~1998年)20世纪80年代中后期,饲料价格放开,但牛奶销售价格改革却不同步,仍由物价局监督,出现了“一头活一头死”的现象,致使牛奶生产成本提高,养牛效益开始下降,奶类总产量第一次出现负增长。

20世纪90年代初,奶业进行了市场化改革,放开了牛奶购销价格,取消牛奶补贴,实行市场竞争,开放乳制品市场。

国外乳制品纷纷进入我国市场,组建奶业集团,扩大企业生产规模取得了成效,奶业生产逐步走出低谷,开始了新一轮的发展。

3.第三阶段:生产方式转变时期(1999~2006年)2004年,中国奶业协会在石家庄召开第一届奶牛发展大会,推广奶牛养殖小区和规模牛场,推进奶牛养殖规模化,以改变我国奶牛养殖长期以来“小、散、低”的状况。

到2007年末,部分规模牛场和奶牛养殖小区的硬件和软件装备已经达到国际水平。

2008年,中国奶业协会在上海召开第三届奶牛发展大会,推进奶牛养殖的标准化。

1999~2006年,我国奶类总产量和奶牛存栏数年均递增率分别达到22.3%和17.4%,干乳制品产量年均递增率达到17.6%。

4.第四阶段:转变增长方式时期(2006年至今)2006年以来,由于奶牛养殖成本不断上升,乳制品生产和流通监管失衡,市场竞争无序,行业整体利润下降。

《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》、《奶业整顿和振兴规划纲要》等文件陆续出台,提出要加大政策扶持力度,保障乳制品质量安全,加快奶业增长方式的转变,使奶业从数量扩张向整体优化、提高素质转变,从传统奶业向现代奶业转变,我国奶业进入转型的关键时期。

我国乳制品发展的历史

我国乳制品发展历史可以追溯到几千年前,但是在新中国成立前,其发展处于落后状态。

1950年代,国家开始大力发展畜牧业,乳制品的生产也得到了一定程度的提高。

随着改革开放,进口技术和设备的引进,我国乳制品行业得到了长足的发展。

1980年代后期,国内乳制品行业开始逐步规范化,市场化,品牌化,生产技术也越来越先进,乳制品种类不断丰富。

近年来,随着我国居民生活水平不断提高,乳制品行业发展迅猛,市场规模不断扩大。

2019年,全国乳制品生产总量达到了3153万吨,同比增长4.6%。

同时,乳制品的品质和品牌也得到了极大提升,国内知名度较高的乳制品企业包括伊利、蒙牛、光明等,这些企业在国际市场上也有很高的认可度。

总体来说,我国乳制品发展历程中经历过多次的起伏和变革,但随着国家畜牧业发展和生产技术的提高,以及市场需求的增长,乳制品行业已经成为了我国制造业中一个重要的支柱产业。

国内乳业发展历程国内乳业的发展历程可以追溯到上个世纪50年代。

以下是国内乳业的主要发展阶段:1. 初期发展(1950年代-1970年代):在新中国成立后的初期,乳业起步较为困难。

由于资源紧张和技术水平相对落后,乳制品供应短缺。

政府采取了一系列措施来发展乳业,包括引进外国乳业技术、推广农村牛羊养殖、兴建乳品加工厂等。

2. 计划经济时期(1980年代-1990年代):在计划经济体制下,国家重视乳业的发展,通过投资建设大型乳品加工企业和机械化奶牛养殖场。

同时,加强了乳制品质量监管和标准制定,提高产品质量和安全性。

3. 市场经济时期(2000年代至今):随着市场经济的改革和开放,乳业面临了新的机遇和挑战。

国内乳制品市场逐渐开放,进口乳制品开始流入中国市场。

国内乳业加大了技术创新力度,提高产品质量和品种多样性,满足消费者需求。

4. 品牌崛起和国际竞争(2010年代至今):近年来,中国乳业开始崛起一批具有国际竞争力的知名品牌。

这些品牌通过技术创新、品牌建设和市场营销,提升了产品的竞争力和附加值。

同时,国内外乳制品企业在中国市场展开激烈竞争,加速了行业整合和升级。

5. 绿色可持续发展(未来展望):随着人们对食品安全和健康的关注增加,乳业将面临更高的要求和挑战。

未来,乳业需要进一步加强绿色可持续发展,推动农业生产方式转型升级,提高生产效率和资源利用率。

同时,加强科技创新,推动乳业与数字化、智能化的融合,提供更优质、安全的乳制品产品。

总之,国内乳业经历了从起步阶段到现代化发展的过程,取得了显著成就。

未来,乳业将继续致力于提高产品质量和安全性,推动可持续发展,满足消费者需求,为乳制品行业的繁荣做出更大贡献。

收稿日期:2019-06-15通讯作者:郭慧媛。

我国乳制品工业的发展历程李依璇,罗洁,任发政,郭慧媛(中国农业大学教育部-北京市共建功能乳品重点实验室,北京 100083)中图分类号:S8-1 文献标识码:A 文章编号:1004-4264(2019)10-0001-05DOI: 10.19305/ki.11-3009/s.2019.10.001摘 要:本文以时间和线索综述了我国乳制品工业70年来的发展历程,分别从产量、质量、产品结构、技术与装备、市场销售五个方面对我国乳制品工业发展进行了全面的梳理。

关键词:中国;乳制品;工业;发展新中国成立70年来,特别是改革开放以来,在经济、社会快速发展,人民生活水平不断提高,对乳品消费需求激增的拉动下,中国奶业发展迅速,成效显著,乳制品行业也取得巨大成就。

奶类总产量由1949年的21.7万t,增长到2018年的3.075万t,增长了175.6倍。

乳制品产量由1952年的624t,增长到2018年的2.600万t,增长了41.666.7倍,且乳品消费量持续上升,成为畜产品消费量中增长最快的产品。

乳是营养价值最接近于完善的食品,与人民生活、健康息息相关。

乳制品加工是奶业中重要的民生产业,对于改善城乡居民膳食结构、提高国民身体素质、优化农业产业结构、增加农民收入具有重要作用,对于带动食品机械、包装、现代物流等相关产业发展具有重要意义。

2008年的婴幼儿奶粉事件对乳制品行业产生强烈冲击,引发了消费者的信任危机。

2008年之后,国家及相关部门出台了各种政策法规以规范乳制品行业,使国内对乳制品的需求逐步回暖,如今,乳制品行业已经步入新的发展阶段。

本文以时间为线索,从乳制品产量、质量、种类及技术装备等方面介绍70年来我国乳制品加工的发展历程。

1 新中国成立30年间乳制品工业的恢复与发展(1949~1978年)从新中国成立到1952年底是国民经济的恢复时期,当时的奶牛饲养和乳品供应除了延续新中国成立前的私营体系外,还沿用了延安时期由政府机关和部队医院自行管理奶牛场的办法,并将之推行到全国各地。

中国乳品行业发展历程回顾瑞银证券报告显示,2011年上半年乳制品消费量达到1,060亿元,同比增长22%。

由于政府采取更严厉的措施来确保乳品业的食品安全且原奶供应短缺状况日益缓解,预计乳制品消费量将维持强劲增势。

【《财经》综合报道】近十几年来,我国乳制品工业快速发展,取得了巨大成就。

在经历了一系列乳品安全问题的洗礼后,中国乳业面临着重整产业结构,重拾行业信心的关键转折。

在一系列的行业洗牌之后,乳品行业逐步走向回暖。

瑞银证券报告显示,2011年上半年乳制品消费量达到1,060亿元,同比增长22%。

由于政府采取更严厉的措施来确保乳品业的食品安全且原奶供应短缺状况日益缓解,预计乳制品消费量将维持强劲增势。

城镇化和消费升级是支撑乳制品消费增长前景的两大动力。

以下为中国乳品行业发展历程回顾:1. 萌芽阶段我国民族乳品工业诞生于1923年,到1949年新中国成立时,全国仅有4家乳品厂,原奶产量仅为21.7万吨。

2. 缓慢发展阶段(1949年至1977年)这段时期,我国乳品行业缓慢发展,波动性较大,1959年至1961年出现了乳品业的第一次负增长。

到1961年底,乳制品产量只有6528吨,比1960年的19970吨下降了67.5%。

造成大幅下滑的原因是三年自然灾害时期,奶牛饲料短缺,奶牛被充当食物。

3. 迅速扩张阶段(1978年至1992年)由于实行多种所有制形式进行奶牛饲养和乳制品加工,原奶和乳品的数量、品种、质量都有明显提高。

1986年《生乳收购标准》(即老国标)规定,最优级别生乳的细菌总数不得超过50万个/毫升,蛋白质最低值为2.95克/百克。

这一时期原奶和乳品的数量、质量都有所提高。

1992年,乳制品产量41.3万吨,比1978年增长8.8倍,年平均增长率为17.5%。

1993年开始,乳品生产出现过剩,乳粉积压滞销。

从1999年开始,以伊利为代表的中国乳业,进行产品结构调整,引进国外先进技术与产线,大力发展常温奶。

奶业30年回忆录———中国奶业发展周期初探夏建民中国农大大学奶业30年风起云涌,有聚有散,有意气风发、气吞山河的豪言壮行,有转型升级的离场阵痛,有节本增效、精打细算的艰苦奋斗,有国际竞争预与欧美试比高的云霄畅想;奶业人不容易,奶业人很踏实。

作为一个多年的奶业从业者,工作之余对奶牛养殖业发展周期留下些许感悟,希望对大家有所启发和触动。

纵观奶业近30年的发展演变历程,发现我国奶牛养殖业存在约8年的周期跨度,包括3-4年的调整周期和4-5年的景气周期。

调整周期源于养殖场大干快上、快速扩群和进口冲击带来的产能过剩和奶价低迷,景气周期源于养殖内部的结构调整、环保淘汰以及消费温和增长等因素最终导致的供给不足。

如同经济发展的周期规律一样,我国奶业在波动中螺旋形上升,虽然产能有进有退,包括散养、养殖小区和中小牛场在不同周期中的被动出局,似乎在浪费着社会资源,但同时养殖结构不断优化,质量不断提高,产业组织模式悄然变化,一体化比例持续提高,供给侧改革虽有阵痛但产业生存能力得到了提高,产业完成了从初级向中级形态的过渡,未来必然迈向发达奶业的成熟业态;这是我国奶业向西方成熟奶业特征演变同时兼具本土特色的最小阻力路径。

第1周期:1998-2006散养爆发1998年之前的奶业已有诸多分析,鉴于年代过于久远,不再赘述。

第1周期为什么叫爆发时代,先讲一个翻跟头的故事。

1949-1978年的29年我国牛奶产量年复合增长率(CAGR)是5.3%,改革开放到1998年的20年牛奶产量CAGR 是10.6%,加速度翻一个跟头。

1998-2006年的8年我国奶业生产迎来了爆发式增长的黄金时代,是依靠散养户大量进入养殖行业的粗放增长时代,牛奶产量CAGR 达到20.5%,加速度较前一阶段再翻一个跟头(图2),在我国奶业发展历程中也将是空间绝后的,牛奶产量也如量子跃升一般,基本满足了百姓的消费需求。

图11998年以来我国奶牛养殖发展周期粗划图21978-2019年中国牛奶产量增速演变(万吨)第1周期的高点年份值得商榷,个人更倾向于2006年而不是发生特殊事件的2008年,依据之一是2007年上半年山西、内蒙个别地区出现“倒奶杀牛”现象(李莉,2008),引起全社会的普遍关注,说明原奶已经出现季节性过剩;针对奶牛养殖的困难局面同年9月国务院下发了《关于促进奶业持续健康发展的意见》,提出的“奶八条”奠定了此后多年的产业扶持政策的方向。

我国乳制品行业的发展历程

一、起步阶段

我国乳制品行业起步于20世纪50年代。

在计划经济时期,国家对乳制品需求有限,行业发展缓慢。

然而,随着改革开放的深入,人民生活水平的提高,对乳制品的需求逐渐增加,这为乳制品行业的发展提供了广阔的市场空间。

二、工业化发展

随着技术的进步和市场的扩大,乳制品行业开始进入工业化发展阶段。

20世纪80年代开始,我国乳制品企业逐步引进国外先进的生产技术和设备,生产规模不断扩大,产品质量得到显著提升。

同时,国内乳制品品牌逐渐崛起,成为市场的主导力量。

三、品质提升

随着消费者对乳制品品质的要求不断提高,企业开始注重产品研发和品质提升。

通过引进先进的生产工艺和技术,建立完善的质量管理体系,我国乳制品品质得到了显著提升。

例

如,在婴幼儿配方奶粉领域,我国企业成功研发出适合中国婴儿需求的配方奶粉,受到了市场的欢迎。

四、多元化产品

为了满足消费者多样化的需求,乳制品企业不断推出新产品。

除了传统的液态奶、酸奶、奶酪外,市场上出现了越来越多的新型乳制品,如植物奶、蛋白粉、奶昔等。

这些产品的出现不仅丰富了乳制品市场,也满足了不同消费者的需求。

五、国际化进程

随着我国经济的快速发展和国际地位的提升,乳制品行业开始加速国际化进程。

企业通过引进国外先进技术和管理经验,提高自身的核心竞争力。

同时,我国乳制品也开始走向国际市场,为全球消费者提供高品质的产品和服务。

奶香飘万家―――改革开放30年我国奶业发展历程今年是纪念改革开放30周年。

30年中,几代中国奶业人用辛勤的汗水和不断的付出,让全世界见证了中国如何从一个贫奶国家成为全球第三大产奶国,中国的乳品企业如何从小到大、从弱到强,乳制品如何从奢侈品变为消费者的生活必需品。

30年,奠定了中国成为世界奶业强国的基础。

一、改革开放以来,中国奶业取得巨大成就(一)奶牛养殖业快速发展,成为畜牧业中增长最快的产业经过改革开放以来30年的发展,我国奶牛养殖业整体素质明显提高,正在由传统的奶牛养殖模式,向规模化、集约化、标准化的现代养殖模式转变,奶牛养殖业持续发展,成为畜牧业发展的突破口。

主要表现在以下几个方面:一是奶牛存栏快速增长。

2007年,我国奶牛存栏1218.9万头,比1978年的47.5万头增长了24.7倍,年递增率为11.8%。

二是奶类总产量持续上升,已跃居世界第3位。

2007年我国奶类总产量3633.4万吨,比1978年的97.1万吨增长了36.4倍,年递增率为13.3%,分别比肉蛋高5.3个百分点和4.0个百分点。

其中牛奶产量3525.2万吨,比1978年的88.3万吨增长了38.9倍,年递增率达到13.6%。

三是奶牛单产水平有所提升。

2007年我国奶牛单产水平为4800千克,比1978年的3000千克提高了60%。

四是奶类人均占有量迅速增加。

2007年我国奶类人均占有量为27.5千克,比1978年的10.1千克增长了1.7倍。

五是奶牛养殖业产值占畜牧业产值和农业产值的比重逐步提高。

2007年奶牛养殖业产值达847亿元,已占畜牧业产值的5.25%,占农业产值的1.73%。

(二)乳品加工业发展迅速,成为食品工业中发展最快的产业改革开放以来,特别是近几年来,我国乳品加工业发展迅速,已经成为食品工业中发展最快的产业。

在这一过程当中,传统的弊端在减少,现代化的因素在增加,已形成具有一定规模的产业。

其主要特点是:乳品企业经济总量增长;乳品企业规模不断扩大;资本结构逐步多元化;装备工艺水平和自主创新能力逐步提高;乳制品产量持续增长,产品结构逐步优化。

我国乳业的发展概况1.奶畜数及单产水平近十年以来,我国奶牛头数增长情况如图2所示。

从图2中可见2002年我国饲养奶牛687.3万头,比2001年566.2万头增长21.4%。

我国2000年的489万头奶牛中,荷斯坦牛(黑白花牛)为316.6万头占64.7%,三河牛22万头,新疆褐牛52万头,草原红牛28万头,西门它尔改良牛70.4万。

另外,我国还有大约350万只奶山羊。

我国奶畜发展的重点品种是“荷斯坦”黑白花奶牛,其特点是产奶量高,国营牧场的黑白花奶牛年平均单产量达到5000~7000㎏,全国奶牛平均单产水平3500㎏。

2.原料奶总产量我国原料奶生产从二十世纪90年代方步入稳定发展时期,1992年到2002年,中国原料奶产量由563.9万吨增长到1400.4万吨,年均增长幅度为14.8%。

我国原料奶组成主要是牛奶占90%左右,其次还有小部分山羊奶和水牛奶约占10%左右,如2000年919.1万吨原料奶中,牛奶为827.4万吨,占90%,山羊奶91.8万吨,占9.99%。

水牛奶量很小,1993~2000年平均为0.23万吨,而绵羊奶、牦牛奶用于加工的量更小。

3. 人均年占有奶量由于我国人口众多,加上原料奶总量又相对较少,人均占有量与发达国家的差距就更大。

由我国近10年人均原料奶变化情况,总体看增长非常缓慢。

2001年人均仅8.01Kg,仅为世界平均水平的7.7%,发达国家的3.65%,发展中国家的18.2%。

4. 乳产品品种与产量我国目前乳品主要包括:巴氏消毒奶、UHT奶(保鲜奶)、奶粉(全脂奶粉、脱脂奶粉)、酸奶、冰淇淋和其他含乳饮料、炼乳、奶油、干酪、干酪素等。

在产品结构方面,2000年奶粉类,全脂奶粉约占20%,加糖奶粉约占30%,婴儿配方奶粉占20%,其它奶粉等约占30%。

液体乳(杀菌乳、灭菌乳、酸乳等)增加幅度较大,与1999年相比增加幅度超过50%,在市售液体奶产量中,杀菌奶约占55%,超高温灭菌乳占25%,酸奶约占12%,其它乳约占8%。

中国奶业发展历程

1.中国奶业发展的现状亟盼政策扶持、模式突破与创新

改革开放以来特别是近几年,我国奶业持续快速发展,饲养规模不断扩

大,加工能力明显增强,奶类产量持续增长,乳品消费稳步提高,对丰富城乡

市场、优化农业结构、增加农民收入做出了重要贡献。

但是去年以来,我国奶

牛养殖效益大幅度下降,部分奶牛养殖户亏损,个别地区出现宰杀母牛犊现

象。

对此,必须予以高度重视。

奶业发展出现较大波动,直接原因是饲料价格

上涨、原料奶收购价格偏低,深层次原因主要是:

奶牛良种覆盖率和单产水平低,养殖方式较为落后;乳品加工企业与奶农

的利益关系不顺,原料奶定价机制不合理;加工企业恶性竞争,市场秩序不规

范;质量保障体系不健全,液态奶标识制度不落实;消费群体培育滞后,市场

开拓不力。

4月11日,中央电视台“焦点访谈”节目报道了奶站生鲜奶掺假问

题,5月30日中央电视台“经济半小时”报道山西山阴县杀牛事件,这不仅仅是

陕西、山西存在的问题,也是全国范围内普遍凸现的问题。

只有采取综合措施

解决这些问题,才能确保我国奶业持续健康发展。

9月19日,国务院总理温家宝19日主持召开国务院常务会议,研究促进油料生产和奶业发展工作。

会议指出,油料生产和奶业发展,直接关系城乡居民

生活和农民收入。

我国油料生产和奶业发展有很大潜力,正处在关键时期。

各

级政府要高度重视油料生产和奶业发展,坚持以农为本,理顺利益关系;坚持

市场导向,加大政策扶持;依靠科技进步,发展规模化经营;规范企业行为,

维护市场秩序;促进油料生产迅速恢复发展,促进奶业持续健康发展。

随之,9月27日,国务院关于促进奶业持续健康发展的意见(国发〔2007〕31号),提出了促进奶业持续健康发展的主要任务和重点工作意见,即

(1)加强良种繁育和推广,提高奶牛生产水平。

(2)推进养殖方式转变,提高原料奶质量。

(3)积极发展产业化经营,形成合理的原料奶定价机制。

(4)优化奶业布局,提高企业素质。

(5)健全质量标准体系和标识制度,规范市场秩序

(6)引导乳品消费,开拓奶业市场。

以及出台了加大奶业发展的政策扶持措施,即

(1)加大奶牛养殖补贴力度。

(2)建立奶牛政策性保险制度。

(3)支持建设标准化奶牛养殖小区。

(4)加强对奶牛养殖农户信贷支持。

(5)完善产业政策。

中国奶业在6年的高速发展之后,已经遭遇到前所未有的困惑,危机随时存在爆发的可能,国家各级政府非常重视,及时出台了一系列指导意见与探索解决办法,是值得欣慰与鼓舞的。

2.印度奶业发展经验值得借鉴

从发达国家过去三十年的奶牛养殖发展历程来看,乳品消费基本稳定但养殖水平和奶牛的产奶遗传水平不断提高,总体表现为奶牛单产逐年提高而奶牛头数逐年下降,牛场规模在逐步扩大而奶牛场数量在逐步减少;生鲜奶杂菌污染控制在5万/毫升以下(甚至低- 1 -

于2万),乳品质量和营养得到大幅提高。

发达国家所有舍饲奶牛场的粪污全部收集、处理、还田。

我国奶业在过去十年来,经过了一个快速发展期。

奶牛养殖数量和乳品产量每年以两位数的速度增加。

近年来发展的奶牛养殖主体以散户为主。

中国奶业把最艰巨的任务-“养健康牛产优质奶”留给最无助的奶农来实现。

奶牛养殖总体水平低下,把牛当猪养的方式导致奶牛体弱多病、产奶期短、产奶量低、生鲜奶的微生物污染高达数百万,低劣的产品无法实现优质优价。

部分地区奶农对布氏杆菌病和结核等人畜共患的奶牛传染病认识不足以及社会化服务体系薄弱也严重危及产业的健康发展。

中外的实践证明,奶牛养殖必须走专业化、规模化和集约化的道路。

我国奶牛养殖业又重复走了我国的家禽业和养猪业所。