耳与听觉教学设计

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:5

《耳和听觉》教学设计方案(第一课时)一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握耳部结构的基本知识,理解听觉的形成过程,并能够通过实验观察和讨论,深化对耳部结构和听觉功能的认识。

同时,培养学生科学探究的兴趣和观察、分析、总结的能力,使学生能够运用所学知识解释日常生活中的相关现象。

二、教学重难点教学重点:1. 耳部结构的名称及功能。

2. 听觉的形成过程。

教学难点:理解声音在耳部的传导机制,以及不同结构对听觉形成的影响。

学生需要结合实验观察,通过教师引导,理解复杂的生理过程。

三、教学准备1. 教具准备:人体耳部结构图、耳部结构模型、实验器材(如音叉、橡皮管等)。

2. 多媒体资源:耳部结构和听觉形成的视频或动画,用于帮助学生更直观地理解知识。

3. 预习材料:要求学生课前预习相关内容,了解耳部的基本结构和功能。

四、教学过程:一、导入新课在课堂开始之初,教师首先可以通过一个引人入胜的导入,激发学生的好奇心和兴趣。

教师可以先问学生们:“你们有没有想过,我们每天都在用耳朵听声音,那么你们知道耳朵是怎么工作的吗?”然后教师可以播放一段清晰的自然声音,如鸟鸣、流水等,引导学生去体验声音的美妙,进而引导他们去探索声音的奥秘。

二、新知探索(一)介绍耳朵的基本构造教师可以利用模型、图示和实物等方式,向学生们展示耳朵的基本构造。

让学生了解外耳、中耳和内耳的各自功能以及它们之间的联系。

此外,教师还可以通过动画或视频的形式,让学生更直观地了解声音在耳朵中的传播过程。

(二)探究听觉的生理机制教师可以详细讲解声波如何通过外耳道传递到鼓膜,再由鼓膜振动引发听骨链的运动,最终将声波转化为神经信号传送到大脑皮层,形成听觉的过程。

在这一过程中,教师可以引导学生思考并提出问题,激发学生的思考能力和探索精神。

(三)声音的特性和影响因素教师可以介绍声音的特性和影响因素,如音调、音量、音色等。

通过实验或图示的方式,让学生了解声音的这些特性是如何影响我们的听觉的。

概述耳对外界声音的接收及听觉的形成过程。

过程与方法目标:与眼的结构和视觉形成进行类比,可以总结归纳耳的结构和听觉的形成过程。

情感态度与价值观目标:①关注用耳健康,学会保护耳。

②体会聋哑人的生活,学会尊重、关爱聋哑人。

● 教学环境与准备利用交互式白板、平板、免费教学平台雨课堂、生物模型等教学工具打造浸润式教学环境。

课前下载雨课堂电脑教师端,在平板上安装雨课堂手机学生端。

● 教学过程1.课前准备,做好铺垫课前,教师利用雨课堂发布预习任务:①欣赏视频——舞蹈《千手观音》及《千手观音背后的故事》。

②阅读教师提供的图文资料“耳朵的故事”“耳朵的构造”等学习资料。

③利用雨课堂学生端完成课前练习。

学生按照要求按时完成预习任务。

教师再根据预习任务反馈调整授课细节。

设计意图:通过欣赏舞蹈、了解舞蹈背后的故事,引起学生对失聪人士的关注和对听觉的重视;通过对图文资料的学习为本节课的学习做好铺垫;教师借助雨课堂平台的数据统计与分析功能,及时对学生的课前任务完成情况、课前练习的准确率等进行了解,更好地摸清学情。

2.课堂实施,掌握新知(1)游戏导入,认识听的重要①师:同学们,课前我们欣赏了舞蹈,了解了失聪人士的故事,但仅靠读故事很难感同身受,今天就让我们一起来玩一个游戏,亲身体验失聪人士的日常感受。

教师利用P P T呈现游戏要求:《感受无声世界》大家根据座次,每列同学为一组,参与游戏。

假设每列同学中只有第一位同学可以听到声音,其他同学无法听到声音。

教师告诉每列同学中的第一位同学一个物品的名称,同学们依次用声音之外的方式告诉后面的同学,直到每列最后一位同学。

②师生一起完成游戏,比一比哪一列的同学能够快速准确地将信息传递过去。

教师追问:同学们,我看到大家都是用字条的形式将老师告诉大家的物品名称传递过去的,又快又准。

但生活中很多时候是无法使用文字的,所以在游戏中我们也不能仅仅依靠文字。

下面我们再做一次游戏,这次,说话和文字的方法都不要用,看看谁更快。

《耳与听觉》教学设计一、教学内容及分析《耳与听觉》是生物学和心理学中的重要内容,通过学习《耳与听觉》,可以让学生了解人类耳朵的结构和功能,以及听觉的基本原理和感知过程。

本教学设计是针对中学生进行的生物学教学设计,通过生动的教学内容和丰富的教学手段,帮助学生深入理解耳朵与听觉相关知识,培养学生的科学素养和创新能力。

二、教学目标1. 知识目标:学生能够掌握耳朵的结构和功能,了解听觉的基本原理和感知过程。

2. 能力目标:培养学生的观察、思维和实验能力,提高学生的科学素养和创新能力。

3. 情感目标:激发学生的学习兴趣,培养学生的探究精神和科学态度。

三、教学重点和难点教学重点:耳朵的结构和功能、听觉的基本原理和感知过程。

教学难点:听觉的感知过程。

四、教学方法和手段1. 指导教学:教师讲解耳朵的结构和功能、听觉的基本原理和感知过程。

2. 实验教学:通过实验,让学生亲自感受听觉的基本原理和感知过程。

3. 多媒体教学:利用多媒体技术,展示耳朵的结构和功能,让学生更直观地了解生物学知识。

4. 讨论交流:组织学生进行小组讨论,分享对耳朵与听觉的理解和感悟。

五、教学过程1. 导入:教师可以通过提问和展示一些相关的图片或视频,引导学生思考:我们是如何听到声音的? 耳朵是如何工作的? 提出问题之后,教师可以与学生展开讨论,引出本节课的主题。

2. 呈现:通过多媒体展示耳朵的结构和功能,让学生了解耳朵的构造和各部分的功能。

通过图示和实物模型,让学生更加直观地了解耳朵的结构和功能。

3. 实验:设计一个听觉实验:给学生戴上耳机,播放不同频率和音量的声音,让学生感受不同声音对耳朵的影响,引导学生观察和分析实验结果,从实践中理解听觉的基本原理和感知过程。

4. 讨论:组织学生进行小组讨论,让学生分享自己的感悟和理解,引导学生互相交流,共同探讨耳朵与听觉的相关知识。

5. 拓展:引导学生进行课外阅读和实践,了解更多有关耳朵与听觉的知识,并鼓励学生发现问题、提出问题,培养学生的探究精神和科学态度。

《耳与听觉》教学设计一、教学目标1. 知识与技能让学生了解耳朵的结构与功能,了解听觉的基本原理,掌握耳朵与听觉的相关知识。

培养学生动手实验的能力,让学生能够通过实验感受听觉的原理。

2. 过程与方法引导学生学会发现问题、解决问题的方法,培养学生的观察和实验能力,鼓励学生提出问题,并主动解决问题。

3. 情感态度与价值观培养学生对听觉保护的意识,提醒学生保护耳朵,珍惜听觉。

二、教学内容1. 耳朵的结构与功能2. 听觉的基本原理3. 听觉实验三、教学重点难点2. 听觉的基本原理重点:让学生了解声音的传播和感知的基本原理。

难点:让学生明白外耳、中耳、内耳在听觉中的作用。

3. 听觉实验重点:让学生通过实验感受听觉的原理。

难点:让学生通过实验动手操作,理解听觉的基本原理。

四、教学过程1. 导入通过播放一段音乐或者发出一些不同的声音,引出耳朵和听觉的话题,让学生产生对听觉的好奇和兴趣。

3. 操练让学生在实验中动手操作,观察实验现象,思考问题,提出问题,并解决问题。

4. 引申结合生活实际,让学生思考日常生活中对听觉的保护,引导学生了解一些有利于听觉保护的小常识。

5. 小结对本节课的内容进行小结,让学生复习本节课的重点内容,并提出问题与解答。

六、教学手段1. 课件2. 实验器材3. 多媒体设备本教学设计以学生为主体,以实验为主线,注重培养学生的动手操作能力和解决问题的能力。

通过让学生亲自动手进行实验,感受听觉的原理,引导学生主动思考,解决问题,提高学生的自主学习能力。

八、课后作业1. 复习本节课的内容2. 总结听觉保护的小常识3. 提出一些与耳朵与听觉相关的问题,做适当的调查研究。

九、教学反思1. 通过本节课的设计,学生能够了解耳朵的结构和功能,知道听觉的基本原理,并且能够通过实验感受和了解听觉的原理。

2. 通过本节课设计的教学活动,学生的学习兴趣被引发,主动性得到提升。

3. 本节课设计强调了实践,学生可以在实践中进行思考和探究,培养了学生的观察和实验能力。

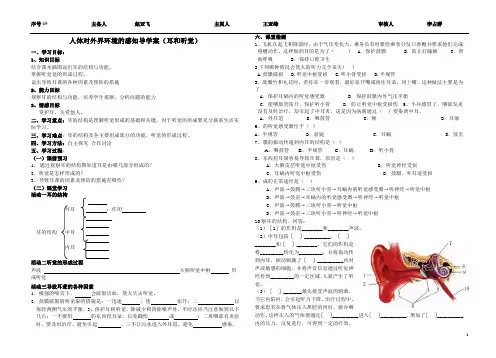

1人体对外界环境的感知导学案(耳和听觉)一、学习目标: 1、知识目标结合课本插图说出耳的结构与功能。

掌握听觉觉的形成过程。

说出导致耳聋的各种因素及预防的措施 2、能力目标观察耳的结构与功能,培养学生观察、分析问题的能力 3、情感目标爱护耳、关爱他人。

二、学习重点:耳的结构是理解听觉形成的基础和关键,对于听觉的形成要充分联系生活实际学习。

三、学习难点:耳的结构及各主要组成部分的功能,听觉的形成过程。

四、学习方法:自主探究 合作讨论 五、学习过程: (一)课前预习1、 通过观察耳的结构图知道耳是由哪几部分组成的?2、听觉是怎样形成的?活动二听觉的形成过程声波 大脑听觉中枢 形成听觉活动三导致耳聋的各种因素1、极强的噪音下, 会破裂出血,使人失去听觉。

2、鼓膜破裂的所采取的措施是:一迅速 ,使 张开;二 以保持两侧气压的平衡。

3、保护耳和听觉,除减少和消除噪声外,平时还应当注意做到以下几点:一不要用 的东西挖耳朵,以免戳伤 或 ;二鼻咽部有炎症时,要及时治疗,避免引起 ,三不让污水进入外耳道,避免 感染。

六、课堂检测1、飞机在起飞和降落时,由于气压变化大,乘务员有时要给乘客分发口香糖并要求他们完成咀嚼动作。

这样做的目的是为了( ) A .保护鼓膜 B .防止打瞌睡 C .帮助呼吸 D .保持口腔卫生2下列哪种情况会使人的听力完全丧失( )A.鼓膜破损B.听觉中枢受损C.听小骨受损D.半规管3、放爆竹和礼花时,若你在一旁观看,最好张开嘴或捂住耳朵、闭上嘴。

这种做法主要是为了A .保护耳蜗内的听觉感受器B .保持鼓膜内外气压平衡C .使咽鼓管张开,保护听小骨D .防止听觉中枢受损伤 5、小兵感冒了,咽部发炎没有及时治疗,却引起了中耳炎,这是因为病菌通过( )侵染到中耳。

A .外耳道 B .咽鼓管 C .喉 D .耳廓 6、的听觉感受器位于( )A .半规管B .前庭C .耳蜗D .鼓室 7、膜的振动传递到内耳的结构是( )A .咽鼓管B .半规管C .耳蜗D .听小骨 8、东西挖耳屎容易导致耳聋,原因是( )A .大脑皮层听觉中枢受伤B .听觉神经受损C .耳蜗内听觉中枢受伤D .鼓膜、外耳道受损 9、成的正常途径是( )A .声波→鼓膜→三块听小骨→耳蜗内的听觉感受器→听神经→听觉中枢B .声波→鼓室→耳蜗内的听觉感受器→听神经→听觉中枢C .声波→鼓膜→三块听小骨→听觉中枢D .声波→鼓室→三块听小骨→听神经→听觉中枢 10察耳的结构,回答:(1)[1]的作用是________和________声波。

初中生物耳与听觉教案

教学内容:解剖耳部结构,探讨听觉原理

一、教学目标

1.了解耳部结构及其功能;

2.理解听觉原理;

3.能够解答与听觉相关的问题。

二、教学重点

1.耳部结构及功能;

2.听觉原理。

三、教学难点

1.听觉原理。

四、教学准备

1.投影仪、幻灯片资料;

2.解剖模型或图纸;

3.视频资源。

五、教学过程

(一)引入

通过投影仪播放一段音乐视频,让学生观看并听取他们的感受,引发学生对耳与听觉的兴趣。

(二)呈现

1.对耳部结构进行解剖,介绍耳廓、外耳道、中耳、内耳等部位的功能;

2.播放视频,展示声波在耳部的传导过程,让学生理解听觉原理。

(三)探究

1.组织学生进行小组讨论,搜集有关听觉原理的知识;

2.提出问题,让学生思考和回答,如声音是如何传入耳部的?听觉与平衡感受器官有何不同?

(四)实践

让学生分组模拟不同声音频率对听觉的影响,让他们自己动手做实验,体会不同声音对耳部的刺激效果。

(五)总结

1.请学生总结耳与听觉的知识点;

2.回顾今天的内容,强化学生对耳与听觉的理解。

六、作业

要求学生用一段文字描述声音如何传入耳部,并说明听觉与平衡感受器官的区别。

七、板书设计

1.耳部结构:耳廓、外耳道、中耳、内耳;

2.听觉原理:声音传入耳部的过程;

3.问题:听觉与平衡感受器官的区别。

八、拓展

通过实验、观察等方式,让学生了解更多有关听觉的知识,激发他们对生物学的兴趣。

以上为初中生物耳与听觉教案范本,供参考。

《耳与听觉》教学课件设计说明一、说教材(一)教材所处的地位和作用及前后联系《耳与听觉》是生物学七年级下册第六章第一节的第二部分内容。

本节课内容较少。

又在前一节课学习“眼”的基础上学习,学生有了学习感觉器官结构功能以及相关的生理知识的经验与方法。

在这些知识基础上进一步学习“耳”这个重要的感觉器官,学生更加感兴趣,学习并不困难。

另外,对其他感官的了解,为后面学习神经调节作铺垫。

(二)教学目标:1、知识目标(1)描述耳的结构与各部门功能。

(2)描述听觉的形成过程。

2、水平目标(1)通过演示“耳的结构”课件,培养学生观察水平。

(2)通过看图,培养学生的想象、阅读、比较的学习水平。

3、情感目标:(1)通过学习“听觉的形成”,让学生学会对“耳”的保健。

(2)通过本课的学习,知道生命奇妙性、协调性,从而热爱生命关爱弱势群体。

(三)教学重点及难点耳的结构与听觉的形成,既是重点又是难点。

确立依据:因为耳的结构是理解听觉形成的基础和关键。

二、说教法:1、利用多媒体活跃课堂气氛。

2、利用实物图片实行形象生动导学的直观教学法。

三、说学法:在前面学习了“眼与视觉”的基础上连续学习“耳与听觉”,对学生来说并不困难,所以,我确定的学法指导是:1、引导学生看图想象,培养学生的想象水平。

2、引导学生自主学习。

四、说教学程序:(一)复习引入我们上节课学过眼的结构与功能以及视觉的形成在生活中,除了用眼了解世界外,很多信息是通过耳来听,从而获得听觉的,引起听觉后得到的。

通过复习提问引导学生回答。

(二)听觉的重要性。

1、设计生活情境,引入新课播放视频:让学生初次了解耳的整个内容,以便重难点的教学。

并讲述<牵手观音>的表演者都是些聋哑人让学生带着问题学习.(这些聋哑人是怎样进入无声的世界的?失聋与耳的结构和听觉的形成相关吗?引入授课内容2、讲授新课(1)耳的结构和功能。

(1)展示课件,对照挂图指导学生观察。

(2)结合课本中解剖图示,对照挂图指导学生观察。

《耳与听觉》教学设计及反思一、教学目标1、了解耳朵的主要结构,掌握耳朵的重要功能;2、熟悉声波的传播原理;3、掌握听觉发育的过程;4、理解听觉缺陷及其预防。

二、教学内容1、耳朵的结构及功能(1)耳朵的主要结构。

(2)耳朵的功能:吸收声波,调节声音强度,处理声音信息,传递声音信息等。

2、声波的传播原理(1)声波的产生:声波是振动的空气波,是由声源引起的一种物理现象;(2)声波的传播;说话时声波以每秒四百贝的速度从吹口中产生,然后反射,折射,透射,吸收等到达耳朵内,被接受机官处理并让脑中识别出说话的语言信息。

3、听觉发育的过程(1)婴儿听觉发育:妊娠3月时胎儿已有听觉细胞发育,孕4月,细胞发育完善;(2)听觉发育的环节:胎儿期,婴儿期,儿童期;(3)听觉发育的调节:亲情温存,声音游戏与活动等。

4、听觉缺陷的预防(1)婴幼儿进行听力检查:医学聆听诊断,调节性阈值试验,比较测听;(2)维持环境的安静:在家庭,孩子玩耍时要求安静;(3)及早干预:及早向医生诊断、治疗。

三、教学方法本课程采取以课堂讲解为主,结合图片、图表、实物、实验、交流讨论等媒体,以让学生了解耳朵的结构以及它的功能,了解声波的传播原理,掌握听觉发育的过程,理解听觉缺陷及其预防等为目的,做到让学生学以致用,并形成一定的自主学习能力。

四、教学反思本节课我采取了多媒体教学的方式,让学生们直观地了解耳朵的结构及功能,声波的传播原理,以及听觉发育的过程和听觉缺陷的预防,使学生的学习受益良多。

总的来说,本节课教学还是有很大的成效的,未来也会继续加强实验教学以提高学生的学习效果,让学生更好地掌握所学的知识。

第2节人体对信息的感知【教学课题】耳与听觉【教学理念】生物新课程教学理念要求教师教学做到面向全体学生,本节教学设计如何做到面向全体学生呢?⑴设计内容做到层次性,使得每位学生都有所进步,有同等的学习机会;⑵呈现方式做到多样性,适应本校每位学生学习特点,激发每位学生的学习兴趣。

⑶教学评价做到公正性,促使每位学生时刻保持学习的积极性和主动性。

【教材分析】人体有各种感觉器官感知外界各种信息,其中眼获取外界的信息量占了80% ,耳形成的听觉紧次于眼形成的视觉。

因此,教材紧跟“眼与视觉”内容之后安排“耳与听觉”既贴近学生的生活实际又符合学生的认知特点,以图文资料的形式引领学生认识人体耳的结构与功能及听觉的形成过程,培养了学生的观察能力及分析图文资料的能力。

接着,提供有关耳毒性药物的资料,促使学生在分析资料的过程中认识耳毒性药物的危害及有关耳的卫生保健常识,做到正确对待聋哑病人。

【学情分析】八年级学生已初步具备逻辑思维能力,经过七年级一年的学习对生物体器官适应于功能的特点有一定的感受和体验,也有一定的生活常识,因此本节教学设计应紧密联系学生的生活经验及已有知识使得学生理解所学内容并能运用所学知识解决实际问题。

针对学生学习的过程中方法单一容易造成厌烦和疲劳的感觉,因此,教学设计还要注重利用多种教法及学法促使学生积极、主动地学习。

【教学目标】知识目标:1•观察并描述耳的结构及功能。

2•说明听觉的形成过程。

3•认识耳毒性药物的种类及危害。

能力目标:1•通过观察、交流等活动培养学生的观察能力及语言表达能力。

2•在分析图文资料的活动中培养学生分析问题、解决问题的能力。

情感目标:1•培养学生热爱科学的思想感情。

2•做到正确对待聋哑病人。

教学重点:1•耳的结构及功能。

2•听觉的形成过程。

教学难点:理解耳的结构与功能相适应的特点。

【教学策略及手段】教学策略:主要通过游戏活动加强学生的体验感受及联系学生实际生活举例说明,组织学生通过多种学习方法进行学习来突出重点内容突破难点内容。

《耳与听觉》说课稿各位老师,大家下午好!今天很快乐能有机会在这里和大家一起交流、学习。

今天我说课的题目是《耳与听觉》。

下面我将从以下几个方面来实行分析:一、说教材二、说教学目标三、说教学重、难点四、说教法、学法五、说教学过程一、说教材《耳与听觉》是生物学七年级下册第12章第2节的内容。

本节课内容较少,又在前一节课学习“眼”的基础上学习,学生有了学习感觉器官功能以及相关的生理知识的经验与方法。

在这些知识基础上学习“耳”这个重要的感觉器官,学生会更加感兴趣,学习并不困难。

二、说教学目标1.知识目标(1)描绘耳的结构与各局部功能(2)描绘听觉的形成过程2.水平目标(1)通过演示“耳”的结构的课件,培养学生的观察水平,(2)通过度组讨论“听觉的形成过程”,培养学生的语言组织和表达水平,3.情感目标(1)通过学习“听觉的形成”,对学生实行良好卫生习惯的教育,(2)通过本课学习,知道生命的奇妙性、协调性,从而热爱生命,关爱弱势群体。

三、说教学重、难点耳的结构和功能以及听觉的形成,既是重点也是难点四、说教法、学法根据新课改理念,教师已不再是知识的传授者和灌输者,而是学生学习过程中的促动者和主导者,要想办法激发学生的兴趣,提升学生自主学习的水平,使学生积极主动、有效地参与到教学活动中,突出其主体地位。

在教学过程中,我主要采取如下几种教学方法教法:直观教学法、启发引导法、总结归纳法学法:自主学习法、小组讨论法、合作探究法、总结归纳法、交流展示法六、说教学过程1.导入利用学生们所熟知的MP3实行课程导入。

让学生听一段旋律优美的音乐,让学生感受到是耳的结构使我们感受到了这美妙的音乐,从而引入耳与听觉。

2.耳的结构与功能安排学生探究学习:对应课本正文和多媒体课件的耳的结构示意图,完成本节内容。

另外,针对本节内容要预设一些问题:耳由哪几局部组成?各局部有什么功能?让学生自主看书学习,找出自己不懂的问题并记录下来。

然后小组实行交流归纳。

七年级科学耳和听觉第一篇:七年级科学耳和听觉1.3 耳和听觉教学目标1、了解耳的结构,知道耳的各部分功能,能说出听觉的形成过程。

2、了解乐音的三个特性。

3、认识噪声的危害和防止噪声的途径。

重点难点分析从耳的结构分析听觉的形成乐音的三个特性噪声污染的网络调查,从产生的三个条件进行防止。

教学过程一、耳的结构与听觉的形成在生活中可以听到各种声音,学生举例………………P11第一段那么,我们是怎么听到这些声音的呢?今天我们就来研究一下1、我们是用耳朵来听声音的,所以,先来认识一下我们的耳朵。

【课件,模型】【读图P11】学生自己完成书上填空中耳,外耳,内耳【思考】耳的各个部分有什么功能?2、按听觉产生的过程,逐个介绍耳的各个部分的功能。

P12第二段耳廓(收集空气中的声波)——>外耳道(声音进入中耳)——>鼓膜(产生振动)——>鼓室内听小骨(把振动的声音放大)——>耳蜗(通过耳蜗把声音传到听神经)——>听神经(把声音传给大脑)——>大脑(产生听觉)以上的介绍过程中,可以一边让学生猜测,一边进行的方法,尽量让学生自己来,最后按课件老师总结一遍,再让学生复述。

3、听觉的损失(1)年龄增大,听觉不敏感,可以戴助听器解决。

——自然原因(2)讨论:根据听觉形成的过程,谈谈“失聪”的原因有哪些?先解释失聪,再小组讨论5分钟,交流,老师总结。

A.鼓膜,听小骨损伤或发生障碍,导致听力下降,产生传导性耳聋。

B.耳膜破裂造成失聪,声音不能振动传入内耳。

原因:1、患极性中耳炎没有及时治疗2、巨声式打耳光形成耳膜内外压力差3、浅水过深C.听神经,神经性耳聋,有关的神经损伤引起,药物影响。

(3)体验失去听力的感觉让学生尽可能地罩住双耳,听不到声音,体会失去听力人的痛苦。

4、耳朵保持身体平衡的作用内耳中有感受头部位置变动的感受器。

敏感的人就会有很多反应。

P12,说明耳朵是个位听器官。

5、保护耳朵的方法。

《耳与听觉》教学设计一、教学目标:1. 知识目标:让学生了解耳朵的结构和功能,理解听觉的形成过程,掌握听觉相关的基本知识。

2. 能力目标:培养学生的观察、分析和综合运用知识的能力。

3. 情感目标:引导学生珍惜自己的听觉,树立保护耳朵的意识,关注聋哑人士的生活。

二、教学重点和难点:重点:耳朵结构和功能、听觉的形成过程、听觉的保护方法。

难点:听觉的形成过程。

三、教学内容:1. 耳朵的结构和功能2. 听觉的形成过程3. 听觉相关的基本知识4. 听觉保护方法四、教学过程:第一课时:耳朵的结构和功能1. 导入新课教师播放一段声音,例如自然界中的鸟叫声、风声等,让学生闭上眼睛想象这些声音是如何传入自己的耳朵的。

2. 学习新知识介绍耳朵的结构和功能,结构包括外耳、中耳和内耳,功能包括接收声音、传递声音和识别声音。

3. 师生互动让学生触摸自己的耳朵,感受外耳、中耳和内耳的区别,让学生讲解外耳、中耳和内耳的功能。

4. 小结总结耳朵的结构和功能,并提出问题,引导学生思考。

第二课时:听觉的形成过程1. 复习简单复习上节课所学的耳朵的结构和功能。

2. 学习新知识介绍听觉的形成过程,包括声音的传入、外耳、中耳、内耳和大脑的协作。

3. 实验进行实验,让学生观察声音在不同环境中的传播情况并记录下来。

4. 小结总结听觉的形成过程,并跟学生讨论声音是如何传入大脑的。

第三课时:听觉相关的基本知识1. 复习对听觉的形成过程进行简单复习,并提出问题,让学生回顾所学的知识。

2. 学习新知识介绍听觉相关的基本知识,包括声音的频率、响度、色彩、音调等知识。

3. 师生互动让学生听不同频率、响度、音调的声音,讨论对于不同声音的感受。

4. 小结总结听觉相关的基本知识,并引导学生思考声音对于生活的意义。

第四课时:听觉保护方法2. 学习新知识介绍听觉的保护方法,包括远离噪音、不揉搓耳朵、避免长时间使用耳机等。

3. 角色扮演让学生进行角色扮演,扮演聋哑人士的生活情景,让学生感受听觉对于生活的重要性。

第一节:人体对外界环境的感知(第二课时)《耳与听觉》教学设计(初备)一、教材分析:《耳与听觉》这部分内容安排在《生命活动调节》一章中第二节《感觉》中,本章内容分四节:第一节是人体通过神经系统实现的神经调节;第二节是介绍感觉器官眼和耳的结构、功能及卫生;第三节是人体通过内分泌系统实现的激素调节;第四节是在神经系统和内分泌系统协调作用下实现的动物行为。

人体各部分的协调动作主要靠神经系统的调节来实现,人不同的感受器能感知不同的外界环境(或人体内部环境)的刺激,并通过传入神经,将刺激引起的神经冲动,传导到相应的神经中枢,形成感觉,从而使人体获得外界(或内部)环境的信息,并且作出适当的反应。

人体的感受器多种多样,于是教材第二节就以人体获得外界环境中信息的主要来源——光、声刺激的感受器眼、耳为代表,介绍了人体的几大感觉器官。

在对人体神经系统的结构和活动方式有了大概的了解后,再来学习刺激的接受者—感受器或感觉器官,对于学生巩固学过的知识,建立比较完整的神经调节知识框架有着重要的作用。

具体到第二节听觉这部分内容,教材着重介绍了“耳”的听觉功能和与听觉形成有关的结构。

在指导学生观察彩图、插图,阐明外耳、中耳、内耳各部分构造时,突出了耳廓、外耳道、鼓膜、听骨、耳蜗、听神经和听觉中枢等与听觉形成关系密切的部分。

教材还针对青少年实际,提倡注意用耳卫生。

二、学情分析:从教材的内容地位和特点来看,本章知识内容对于学生来说,既熟悉又陌生,学生在日常生活中经常感受到神经调节的普遍现象,但是又会常常遇到一些疑惑不解的问题。

教材强调培养学生的探究能力;强调关注人与周围环境的相互关系;强调要从学生已有的生活经验出发,引导学生沿着科学发现的本来面目更加合理地学习。

在教材中设计了“讨论”、“调查”、“观察”、“实验”、“探究”等环节。

单就第二节来说,学生虽然对自己的眼、耳等感觉器官较熟悉,但对视觉和听觉是怎样形成的还知之甚少。

所以需要教师注意多从生活实际出发,关键是要有直观、形象的教学手段,通过图片分析和具体实例,帮助学生加深理解和认识。

对于耳的结构的教学,可以通过让学生观察图形介绍耳的结构,让学生思考后讨论各部分的功能和听觉的形成,耳除了听的功能外还有感知位置变动的功能,所以可以安排探究活动,通过探究实验说明两只耳听声音的好处,举例说明晕车、晕船等症状。

三、教学目标:本节课的教学目标:知识目标:1、认识耳的结构及其功能。

2、理解听觉的形成过程。

3、阐述如何保护耳朵及预防措施。

能力目标:1、通过演示“耳的结构”的模型或课件,培养学生的观察能力2、通过时评“听觉的形成”,知道耳的结构与功能相适应.情感目标:使学生树立结构和生理功能相统一的观点,了解耳的重要性,形成自觉保护听觉的卫生习惯。

教学重点:耳的结构与听觉的形成教学难点:听觉的形成根据这一节教学内容,教学流程设计如下:四、教学过程:(一)创设问题情景,导入新课:[师] 请大家欣赏一曲美妙的乐曲你能清楚的听到乐曲吗?知道乐曲的名字吗?学生欣赏音乐问:我们生活的世界充满了丰富多彩的声音,人们是凭借人体的什么器官听到声音的?(耳朵)那么,耳朵通过什么途径感知声音呢?这就是我们今天这一节课要探讨的话题――耳与听觉(二)出示学习目标(全班齐读)过渡语:明确目标后,我们就来学习今天的内容..“想一想说一说”观察下列图片(课本P83),假如人失去听觉,这四个场面各会出现什么情况?(三) 出示自学指导(默读课本P84页,思考以下问题,在书上标注出答案,3分钟后请同学回答。

)1.请同学们结合图4-52,认识耳的各部分结构和功能?2. 听觉形成的过程?3.什么是噪音,长期暴露在噪音环境的人有什么危害?4.如何保护好耳朵呢?(四) 先学(五)后教(学生口答,教师对问题答案补充更正)评题一请同学们结合图4-52,认识耳的各部分结构和功能?请同学们用手摸一下自己的耳,有什么感觉,其实你摸着的只是一部分,耳的内部结构是很复杂的,先了解耳的结构(出示耳幻灯片片)提问:耳分为哪三个部分,每个部分由什么构成,三个部分各自有什么功能?(通过看书或幻灯片,让学生简单介绍耳的结构,教师纠正总结并板书)外耳:耳廓、外耳道(同时让学生用手去感受)中耳:鼓膜、鼓室、听小骨、咽鼓管内耳:半规管、前庭、耳蜗[师]人的耳可分为三部分:外耳、中耳和内耳。

外耳是惟一暴露在体外的部分,中耳和内耳位于颅骨内,受颅骨保护。

根据你的生活经验和认识,你认为耳的各部分有什么功能?各个小组可以比一比,看哪一组讨论的最完整。

(学生猜想各部分的功能)[讲述] 外耳包括耳廓和外耳道,人的肉眼都能看到,耳廓暴露在外,长耳廓有何用呢?(收集声波),如果用手遮住耳廓就会感觉声音听不清楚。

外耳道是声波传入中耳的通道,皮肤上有细毛,皮脂腺,这些分泌物与脱落表皮混合在一起,形成耳垢。

中耳是由鼓膜、鼓室、听小骨组成的。

当录音机播放声音时,音箱振动,而且声音越大,你会发现振动越厉害。

再比如振动一下音叉可以听到“嗡嗡”的声音,如果用手终止音叉的振动,声音也会随之消失。

可见,声音来自振动。

可以产生振动的因素有很多,可以是一根琴弦,可以是蚊子的翅膀,也可以是我们的声带。

声带的振动可以振动空气。

我们用手可以很容易感受到。

那么,是什么结构将空气的振动传递到耳的深处?(鼓膜)提问:空气能振动鼓膜吗?让我们做个实验:用手指将一页书展开,向绷紧的书页吹气(学生手指感受到纸张的振动,听到低沉的声音)[讲述] 鼓膜是外耳与中耳的一层界膜,是椭圆形的,灰白色的薄膜,是接受声波振动的结构,随着声波强弱产生不等的振动。

那鼓膜里面还有什么结构?(听小骨)中耳除了鼓膜,还包括了鼓室和听小鼓。

鼓室是在鼓膜内的小室,内有三块听小骨,三块骨由关节相连,鼓膜产生的振动由三块听小骨传到内耳(振动力量加大30倍),鼓室底部有一条咽鼓管与咽相通,当口张开或吞咽时,咽鼓管开放,空气由此进入。

[活动]同学们可以做这样一个试验:吞咽时,若用手指堵住鼻孔,会感到耳内很不舒服。

如果这时还不张口,并仍用手指捏住鼻孔,则会感到听力减弱。

然后放开鼻孔,再做一下吞咽动作,则不适感可立即消失。

(让学生从自身体验中去理解咽鼓管的功能与鼓膜的作用)正是由于鼓室通过咽鼓管与咽相通,所以当口张开时,空气进入鼓室,使鼓膜内外两侧气压相等,可避免鼓膜被太强的声波震破。

[师]在了解了中耳的各部分结构之后,我们来看看内耳,内耳有三部分,耳蜗、前庭和半规管。

提问1:想象一下当鼓膜振动的时候听小骨和耳蜗会产生什么现象?(听小骨前面紧紧连接鼓膜,后面连接耳蜗。

鼓膜振动时,听小骨和耳蜗也会振动)声波的振动经鼓膜通过听小骨传递到耳蜗,耳蜗象个蜗牛壳,其内充满了液体和听觉感受器,即对声音敏感的听觉细胞,和视觉细胞一样,这些细胞受到振动后可以把声音的信息通过听觉神经传递给大脑,最后在大脑的一定区域形成听觉。

提问2:人的眼睛通常看不到自己的头部,即使闭上眼睛,我们也能感觉到自己头部的位置变动情况,这是怎么会事?还有有些人为什么易晕车,晕船?[讲述] 耳除了具有听觉的功能以外,还有保持身体平衡的作用,这是因为内耳中的前庭和半规管是位觉感受器,能感受人头部的位置变化。

比如:在乘车的时候,我们闭上眼睛也能感受到车速,转运方向。

如果这些感受器过于敏感的人,在受到过长或过强的刺激时(如坐车等)会出现头晕、呕吐等症状,这就是我们说的晕车、晕船和航空病。

[小结](边指图边讲)耳分外耳、中耳和内耳三部分。

外耳包括耳廓和外耳道,主要功能是收集、传入声波。

中耳包括鼓膜、鼓室和三块听小骨,鼓膜可以受到声波的振动而振动;在鼓室内的三块听小骨相互连结。

其中的第一块听小骨前端与鼓膜接触,第三块听小骨的后端与内耳接触。

鼓室有咽鼓管与咽部相连通。

内耳包括半规管、前庭和耳蜗,耳蜗内有听觉感受器,能接受刺激产生神经冲动。

评题二:. 听觉形成的过程?师:同学们已经了解了耳的结构,下面能不能结合每一部分的功能,分析一下听觉是如何形成的?(每小组选出一名代表到黑板上用简短文字和箭头表示出听觉的形成过程) [归纳] 听觉的形成大致包括以下几个步骤:①外耳、中耳收集、传导声波;②内耳接受刺激,产生神经冲动;③位听神经中与听觉有关的神经传导神经冲动;④大脑皮层听党中枢兴奋,形成听觉。

(板书)声波→外耳→鼓膜→听小骨→耳蜗(听觉感受器)→听觉神经→大脑皮层听觉中枢评题三什么是噪音,长期暴露在噪音环境的人有什么危害?学生口述(“遇到巨大响声时,张嘴或者闭嘴堵耳”示范动作,全班一起完成。

)评题四耳的卫生保健提问:我们应该如何保护耳,做好耳的卫生保健?学生讲述(播放视屏)(五)讨论1、有时在遇到巨大声响时,我们会情不自禁地张开嘴巴,大人有时也说这样做可以避免“鼓膜”受损,现在你能解释这是怎么会事了吗?(学生讨论)(教师强调)保持鼓膜两侧大气压力平衡2、同学中有没有人患过中耳炎,能否说一说中耳炎的症状及痛苦?为什么小儿更容易的中耳炎呢?(教师强调)上呼吸道感染时,病原体就可顺着咽鼓管逆流而上进入中耳,造成中耳炎,小孩由于咽鼓管较短,鼻咽等感染时,易引起中耳炎小儿因为咽鼓管短,病菌容易从咽通过咽鼓管进入中耳而患中耳炎。

3、为什么人们认为晕车、晕船与内耳结构有关?(教师强调)半规管、前庭感受头部位置的变化,调节身体平衡五、课堂小结六、当堂训练七、课外实践关爱聋哑人八、板书设计:第二节耳和听觉1、耳的结构外耳耳廓:收集声波外耳道:声音传入中耳的通道中耳:听小骨:把声音放大鼓膜:随声波振动鼓室:内有三块听小骨,与咽鼓管相连内耳半规管前庭内有位觉感受器耳蜗:内有听觉感受器2、听觉形成声波→外耳→鼓膜→听小骨→耳蜗(听觉感受器)→听神经→大脑皮层听觉中枢3、耳的卫生保健。