10_中世纪欧洲文明解析

- 格式:ppt

- 大小:663.00 KB

- 文档页数:55

从中世纪的契约关系看欧洲文明徐浩(中国人民大学历史系教授)现代欧洲文明中的许多核心要素都产生于中世纪,契约关系就是如此,它代表了一种双向的权利义务关系或互惠关系。

契约起源于古代罗马,但当时主要用于商业。

推翻西罗马帝国的Et耳曼人处于原始社会晚期,王权尚在形成之中,无法按照罗马皇帝的独裁方式进行统治。

在此情形下,征服者将自己的亲兵制和被征服地区的契约概念相结合,建立起以采邑制为基础的领主附庸关系。

对此学术界早有定论,例如英国著名法律史家梅因认为契约关系是封建社会人际关系区别于古代社会的重要标准。

马克·布洛克也证实,中世纪西欧领主附庸关系乃至国王与其臣僚都是一种契约关系,“附庸的臣服是一种名副其实的契约,而且是双向契约。

如果领主不履行诺言,他便丧失其享有的权利。

因为国王的主要臣民同时也是他的附庸,这种观念不可避免地移植到政治领域时,它将产生深远的影响”。

需要指出,契约关系没有仅仅停留在统治阶级当中,中世纪中期也进入普通民众的日常生活。

诚然,契约关系在社会层面的推进经历了一个先抑后扬的曲折过程。

封建化导致庄园化和农奴化,依附其上的农民在很大程度上失去传统法律的保护,遭受各种各样的经济和超经济剥削,英国王室法学家甚至大肆渲染农奴无权的理论。

然而,中世纪中期人口增长导致对农业和工商业需求的扩大,刺激了广泛分工与流动,古典封建制发生一系列重要变革。

马克-布洛克认为,大约12世纪以后,作为工商业中心的城市取得自治权,新垦区农民也获得领主颁发的习惯特许状。

为与城市和新垦区争夺劳动力,旧垦区的庄园习惯法不得不详细界定农民对领主履行义务的种类、方式和数量,由此城乡劳动者的权利义务在不同程度上得到法律保障。

毋庸讳言,在此过程中,城市引领了劳动契约关系的发展,那里实行与农奴制完全不同的自由劳动,无论学徒制、帮工和妇女的中短期劳动还是各种专项工作(包括医生治病),当事双方一般都要签订契约,其中尤以工商业的学徒契约(appren—ticecontract)最具代表性,详细规定了学徒和师傅各自的权利和义务。

中世纪欧洲的与社会在中世纪欧洲,社会结构与社会组织形式与现代有所不同,这是由当时的政治、经济和文化等多个因素共同决定的。

在这个时期,社会分为封建主义和城市文明两个主要方面。

在这篇文章中,我将探讨中世纪欧洲的社会结构以及社会组织的特点。

一、封建主义社会1. 封建主义的定义和特点封建主义是中世纪欧洲社会的核心,主要特点是地主与农民之间的封建关系。

封建主义的基本单位是封地,贵族占据地主地位,农民则是地主的附属劳动力。

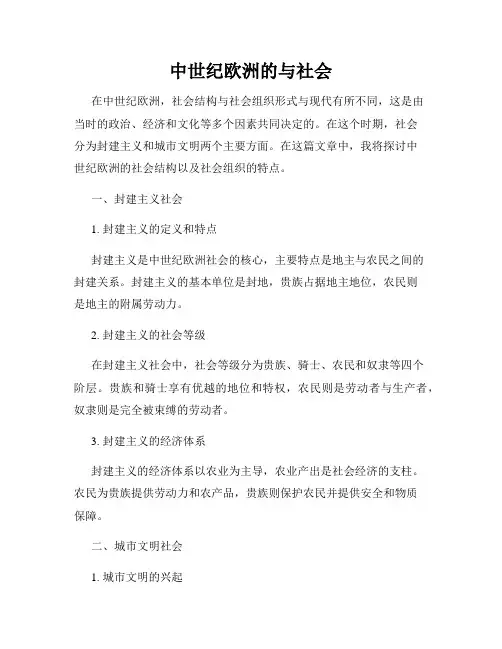

2. 封建主义的社会等级在封建主义社会中,社会等级分为贵族、骑士、农民和奴隶等四个阶层。

贵族和骑士享有优越的地位和特权,农民则是劳动者与生产者,奴隶则是完全被束缚的劳动者。

3. 封建主义的经济体系封建主义的经济体系以农业为主导,农业产出是社会经济的支柱。

农民为贵族提供劳动力和农产品,贵族则保护农民并提供安全和物质保障。

二、城市文明社会1. 城市文明的兴起中世纪欧洲的城市文明逐渐兴起,标志着经济、政治和文化的繁荣。

城市成为商业和手工业的中心,吸引了大量人口的聚集。

2. 城市自治的特点城市文明社会中,城市自治是一种重要的组织形式。

城市通过特许状获得自治权,自行管理城市事务,包括法律、税收和行政等。

3. 商业与手工业的发展在城市文明社会中,商业与手工业的发展促进了城市的经济繁荣。

城市成为商品交换和手工业生产的聚集地。

三、中世纪欧洲社会的交流与变革1. 中世纪欧洲的农奴制度农奴制度是中世纪欧洲封建主义社会的重要特征。

农民的社会地位低下,受封建体制的束缚,无法改变自己的社会地位。

2. 教会的影响基督教会在中世纪欧洲社会中扮演着至关重要的角色。

教会在经济、政治和文化等方面有着广泛的影响力。

3. 社会结构的改变中世纪欧洲社会存在着社会结构的变革。

城市文明的兴起和商业与手工业的发展使得城市中居民的社会地位提升,社会结构变得多元化。

结论中世纪欧洲封建主义和城市文明是该时期欧洲社会的两大方面。

封建主义社会以封地和封建关系为核心,而城市文明社会以城市自治、商业和手工业为特点。

中世纪西欧社会发展的特点、原因及其影响2019-05-09[摘要] 欧洲“中世纪”,是公元五世o的古代希腊罗马时代与公元⼗六世纪前后近代资本主义⽂明产⽣之间的⼀段历史,与古代中国的封建社会进⾏⽐较,中世纪西欧封建⽂明发展呈现出许多截然不同的特点,了解这些特点及其产⽣的原因和影响,不仅对于研究西⽅近代资本主义⽂明的产⽣和政治经济发展奠定了重要的基础,⽽且对于研究近现代中西⽅社会发展的巨⼤差异也有重要意义。

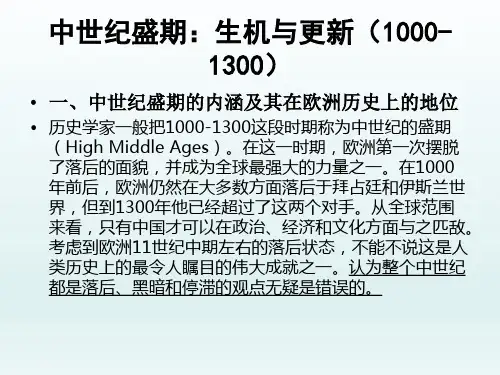

[关键词] 欧洲“中世纪”;技术进步和经济发展;社会阶级结构;阶级关系;封建等级代表制从公元五世纪西罗马帝国的灭亡,到公元⼗六世纪前后欧洲的历史,西⽅历史学家称之为“中世纪”,它是古代希腊罗马⽂明与近代资本主义⽂明产⽣之间的⼀段历史。

现今⾼中历史专题式教材体例的教学割断了历史的发展进程,使学⽣⽆法正确认识历史发展的阶段性和延续性。

本⽂主要从政治经济、⽂化、社会关系等⽅⾯分析中世纪西欧封建社会发展的⼀些基本特点,以及这些特点产⽣的原因及其影响。

⼀、中世纪西欧技术进步和经济发展的特点、原因及影响⼗三、⼗四世纪,欧洲处于封建社会的⿍盛时期,中国的指南针、印刷术和⽕药传到欧洲后,使得西欧国家在农业、冶⾦、造船、航海、纺织等⽅⾯都取得巨⼤进步。

除了中国三⼤发明的影响外,中世纪西欧社会⾃⾝特有的历史发展和社会结构,也在促进欧洲技术进步。

第⼀,西欧没有奴⾪制,⽽奴⾪制往往抑制新技术。

第⼆,西欧国家的地理环境对技术的进步产⽣了影响。

欧洲国家⼤多⾯积狭⼩,很多国家地区以⼭区为主,⼟地贫瘠,出⾏不便,需要节省时间和劳⼒的装置,来提⾼⽣产效率。

第三,中世纪西欧的采⾢制度也有利于技术的发展和进步。

在这种制度下,庄园⾥劳动的农奴有⼀定的权利,有⼀⼩块⼟地,有休息⽇,并且可以⾃⼰⽀配⼤部分的劳动产品,庄园主与农奴之间保持充分的接触,这使庄园主对⽣产过程有⼀些真实的了解,因⽽也就使体⼒劳动能够得到⼀定的尊重和理解。

第四,基督教的⼈道主义伦理也促进了西⽅技术的发展。

初二历史中古欧洲社会试题答案及解析1.在西欧封建社会中,最大的土地所有者和精神领袖是A.世俗封建主B.教皇和教会C.国王和宫相D.商人和银行家【答案】B【解析】本题主要考查在西欧封建社会中,最大的土地所有者和精神领袖。

在西欧封建社会中,最大的土地所有者和精神领袖是教皇和教会,基督教会在西欧长期动乱的过程中,乘机扩大势力和影响,通过接受法兰克等国君主赐赠和巧取豪夺,占有大量土地,还加紧对人民的精神统治,残酷压制与教会观点相悖的“异端”思想。

故答案选B【考点】人教新课标九年级上册•亚洲和欧洲的封建社会•中古欧洲社会2.改革是推动历史发展进步的强大动力。

每一个国家,每一个民族,要发展进步,就必须与时俱进,勇于改革。

阅读材料,回答下列问题。

(22分)材料一:法兰克宫相查理·马特改革了土地制度,改变了以往将土地无偿分给贵族的做法,把土地有条件地分封给贵族。

这种分封土地的基础上,产生了西欧的封建制度,形成了封建贵族等级制度,奠定了骑士制度的基础。

(1)根据材料指出,这是法兰克历史上的什么改革?改革有何影响?(6分)材料二:646年,日本统治者任用一些从中国归来的留学生,针对日本的政治、经济进行了一系列的改革。

实行“班田收授法”和租庸调制,建立中央集权体制,中央设二官八省,地方设国、郡、里,由中央派人管理。

(2)根据材料二指出这是日本历史上的什么改革?日本此次改革的学习对象是谁?改革在经济上采取了什么措施?(6分)材料三:在1978年11月召开的中央工作会议上,邓小平提出改革经济体制的任务,语重心长地告诫全党:“再不实行改革,我们的社会主义事业就会被葬送。

”(3)结合材料指出,我国改革开始的标志是什么?我国经济体制改革在农村推行什么政策?(4分)材料四:1992年邓小平视察了深圳、珠海、上海等地,他反复讲这样的道理:社会主义的本质是解放生产力,发展生产力,计划和市场都是经济手段。

邓小平的南方谈话带来了改革开放的第二个春天。

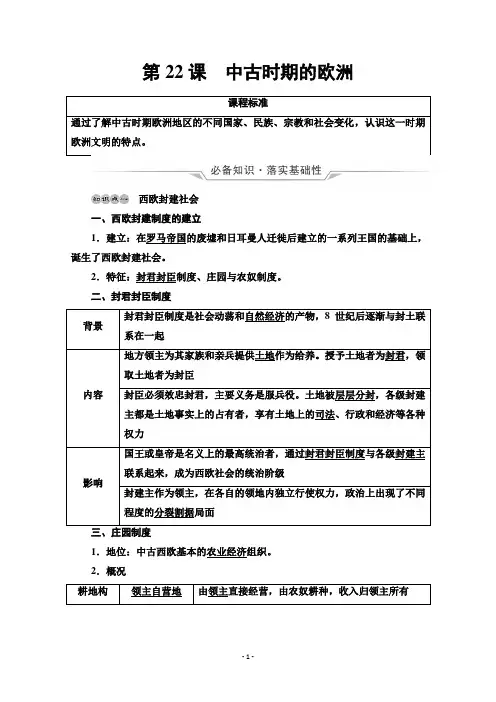

第22课中古时期的欧洲课程标准通过了解中古时期欧洲地区的不同国家、民族、宗教和社会变化,认识这一时期欧洲文明的特点。

西欧封建社会一、西欧封建制度的建立1.建立:在罗马帝国的废墟和日耳曼人迁徙后建立的一系列王国的基础上,诞生了西欧封建社会。

2.特征:封君封臣制度、庄园与农奴制度。

二、封君封臣制度背景封君封臣制度是社会动荡和自然经济的产物,8世纪后逐渐与封土联系在一起内容地方领主为其家族和亲兵提供土地作为给养。

授予土地者为封君,领取土地者为封臣封臣必须效忠封君,主要义务是服兵役。

土地被层层分封,各级封建主都是土地事实上的占有者,享有土地上的司法、行政和经济等各种权力影响国王或皇帝是名义上的最高统治者,通过封君封臣制度与各级封建主联系起来,成为西欧社会的统治阶级封建主作为领主,在各自的领地内独立行使权力,政治上出现了不同程度的分裂割据局面1.地位:中古西欧基本的农业经济组织。

2.概况耕地构领主自营地由领主直接经营,由农奴耕种,收入归领主所有成、经营、产品分配农民份地自由农份地农民从领主处领有的土地,自耕自收农奴份地劳动者地位农奴在法律上是非自由人,被固着于土地上,需要自备工具为领主服一定时间的劳役自由农民也要为领主服一定时间的劳役庄园法庭领主或其管家主持的庄园法庭审理庄园内的各种案件,维护庄园的秩序西欧的封君封臣制度欧洲中世纪庄园与古代中国庄园的不同(1)庄园私有权程度:很长一段时间内,欧洲庄园主对其大地产不具备完全的土地所有权;而中国古代的庄园主对其地产相对而言则具有完全的私有权。

(2)地租形态:虽然都存在劳役地租、实物地租及货币地租三种形态,但西欧庄园对于劳动者的剥削以劳役地租为主,实物地租为辅;中国则以实物地租为主,劳役地租为辅。

(3)政治权力:西欧封建主对庄园内的农奴具有一种法权;而中国古代庄园主对依附农民行使的是一种以族权为表现形式的政治权力。

中古西欧的王权、城市与教会一、中古西欧的王权1.背景:封建制初期,权力分散,王权软弱。

欧洲中世纪文化与文学述评刘建军Ξ欧洲中世纪文化和文学是人类文化史上一个极其重要的现象。

但长期以来,对这一文化和文学现象的研究,始终存在着以下一些弊端:第一,长期以来,国内学术界较为普遍的看法是认为中世纪的文化和文学是整个西方文化精神史发展过程中的一个断裂,是在北方蛮族用武力打碎的希腊罗马古代文明的废墟上建立起来的。

这一“废墟论”夸大了“黑暗时代”的破坏作用,结果在两个层面陷入了窘境:第一个窘境是当我们承认希腊罗马文化是欧洲文化和文学的源头时,那么,中世纪欧洲文学似乎抛弃了这一源头而另立了门户。

这样,从文化传承的角度来看,中世纪文化在精神上实则就成了整个欧洲文化发展上的一个空白。

第二个窘境在于,我们承认,在人类历史上,封建社会形态较之于原始公社制社会和奴隶制社会形态是一个巨大的进步。

但“废墟论”的看法,却导致了中世纪的欧洲文化似乎不如奴隶制时代的文化,甚至不如原始时代的希腊早期文化的错误观点的形成。

于是,我们在承认中世纪社会形态是一种历史进步的同时,又在贬低其文化与文学上的成就。

第二,对基督教文化作用的认识偏低或干脆采取一种简单的否定态度。

以往人们一说到欧洲中世纪社会里以基督教为代表的宗教文化和文学,往往不加具体分析地就武断认为它是落后的和反动的。

很多学者常常机械地引用恩格斯在《德国农民战争》中关于“它从没落的古代世纪承受下来的唯一事物就是基督教和一些残破不全而且失掉文明的城市”(《马克思恩格斯选集》249)的说法,想当然地认为欧洲中世纪文化的来源就是基督教,缺乏对基督教这一极其重大的文化现象对中世纪欧洲的社会政治、经济和文化发展所起的作用的科学分析。

这步入了对欧洲中世纪最重要的文化和文学现象——基督教文化和文学现象的性质的简单化界定和对此文化系统粗暴否定的误区。

第三,对世俗文化和文学范围的划分和定义简单化。

很多学者常常想当然地认为欧洲中世纪绝对有宗教的和世俗的两种文化与文学形态。

但是,持这种主张的人又不能令人信服地清楚划分宗教的和世俗的两种文化形态的界限,这样的划分往往造成对读者的误导,似乎世俗文化与文学就是与落后的基督教文化与文学相对立的进步的文化现象。

第二单元 丰富多样的世界文化第4课 欧洲文化的形成知识点一、古典希腊文化与罗马文化1.古希腊文化(1)形成:古代希腊的中心区域在巴尔干半岛南部。

公元前5世纪至公元前4世纪上半叶,称作“古典时代”,这是古代希腊文化高度发展的时期。

(2)成就:①哲学【微点拨】古希腊哲学的特征①注重理性思考:爱智慧、尚思辨、重探索是古希腊哲学的基本精神。

②探索自然、本性是古希腊哲学的基本内容。

③蕴涵人文精神。

②古希腊文学【知识拓展】理解希腊先哲的思想是西方人文精神的滥觞1.自然哲学家运用自己的智慧去探究自然奥秘,打破传统束缚,标志古代西方人的精神觉醒。

2.智者学派把讨论的重点从认识自然转移到认识社会上,提倡怀疑精神,强调人的价值,构成了古希腊人文精神的基本内涵。

3.苏格拉底使哲学真正成为一门研究“人”的学问,他对探索知识和自由的理性精神的崇尚与追求,对后世西方哲学产生了深远的影响。

4.亚里士多德使哲学真正成为一门独立的学科,把希腊哲学智慧与好学深思的理性精神发展到顶峰,给后人留下一笔丰厚的文化遗产。

②文学③雕塑和建筑:雕刻家米隆的《掷铁饼者》是人物雕塑的典范;雅典卫城的帕特农神庙则是建筑艺术的代表。

④史学:希罗多德的《历史》开创了叙事体的撰史体裁;修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》也是西方史学的经典之作(编年体)。

【微点拨】古希腊文化辉煌成就的原因及影响原因:(1)古希腊的海洋自然地理环境推动海外贸易和殖民活动的发展,古代希腊工商业经济繁荣。

(2)比较民主的城邦制度为其提供了宽松的环境。

(3)从周边国家汲取了许多优秀文化成果。

(4)古希腊各城邦执政者高度重视文化教育。

(5)许多名流学者定居雅典,传播学术和思想。

影响:1.古希腊文化是西欧文艺复兴和近代自然科学兴起的文化根源和要素之一。

2.古希腊雅典民主是近代西方民主政治制度的基础。

3.古希腊哲学的人文精神对后世影响深远。

4.古希腊在文学、史学、艺术、科学和体育上都创造了辉煌的成就,深刻影响了西方文化和世界文化。

中世纪欧洲的城堡与教堂中世纪欧洲是一个充满神秘和传奇色彩的时代,城堡与教堂是那个时代最具代表性的建筑之一。

城堡象征着贵族的权力和财富,教堂则是人们灵魂的寄托和信仰的象征。

它们不仅在建筑风格上有着明显的区别,更承载着不同的历史文化内涵。

本文将从城堡与教堂的历史背景、建筑特点和文化意义等方面进行探讨,揭示中世纪欧洲这两种建筑的独特魅力。

一、历史背景中世纪欧洲的城堡和教堂建筑可以说是欧洲中世纪文明的象征。

在中世纪,欧洲处于封建制度的统治下,贵族和教会是当时社会的两大支柱。

城堡是贵族统治的象征,是贵族们居住和行使权力的地方;而教堂则是教会的象征,是基督教信仰的中心,也是人们进行宗教活动和祈祷的场所。

城堡和教堂的兴建,不仅是为了满足统治者和信徒的需要,更是为了彰显权力和信仰的威严。

二、城堡的建筑特点1. 坚固防御中世纪的城堡建筑通常选址于战略位置,如山顶、河畔等,便于防御和监控。

城堡建筑多为石头和砖块所建,墙体厚实,配有城墙、护城河、城门、箭塔等防御设施,以抵御外敌的入侵。

城堡内部设有各种防御工事,如箭楼、城堡楼梯等,便于守卫和防御。

2. 封闭空间城堡建筑通常采用封闭式布局,内部设有庭院、宫殿、骑士厅、监狱等功能区域,各功能区域之间通过走廊、楼梯等连接,形成一个封闭的空间系统。

城堡内部装饰豪华,墙壁上挂满了挂毯、油画等艺术品,展示了贵族的身份和地位。

3. 建筑风格中世纪的城堡建筑风格多样,有罗马式、哥特式、文艺复兴式等不同风格。

其中,哥特式城堡以尖顶、尖拱、尖窗等为特征,给人以庄严肃穆的感觉;文艺复兴式城堡则更注重对称和比例,展现出一种优雅和典雅的气质。

三、教堂的建筑特点1. 宏伟壮丽中世纪的教堂建筑通常规模宏大,气势恢宏,是当时建筑艺术的杰作。

教堂建筑多为十字形平面,有中殿、侧殿、穹顶、钟楼等部分,外部常常装饰有浮雕、壁画、彩绘玻璃等艺术元素,展现出宗教信仰的庄严和神圣。

2. 神秘神圣教堂建筑是基督教信仰的象征,内部装饰充满宗教意义,如圣经故事的壁画、圣徒的雕像、圣经的彩绘玻璃等,让人感受到一种神秘和神圣的氛围。

中世纪的⽂化特征从西罗马帝国灭亡开始,欧洲进⼊了中世纪即封建社会时期。

中古时期⼀般指的是封建社会萌⽣、形成、发展和衰落阶段。

世界中古时期实际上指的是封建制度在亚洲和欧洲多国以及⾮洲某些国家占统治地位的历史发展阶段。

即中世纪的⽂化重要特征之⼀就是封建制度。

封建社会的基本⽭盾主要是地主阶级与农民阶级之间的⽃争,封建神学成为此时精神领域的主要现象。

中世纪⽂化具有新创的特点。

欧洲中世纪⽂学是多种古代⽂化相融合的产物。

它是在古代希腊罗马世界解体、蛮族⼈侵、东西⽅⽂化交流较为频繁的情况下出现的。

因此中世纪⽂化既有古代希腊罗马⽂明的⽂化特点,⼜有基督教所带来的东⽅犹太⽂化的特点。

在中世纪的早期,欧洲并没有明确的民族⽂学界限,这体现着更⼤程度的跨民族性和跨⽂化性。

但这种⽂化融合⼜是在蛮族打碎了古代⽂明的基础上进⾏的。

如恩格斯所⾔:“中世纪完全是从野蛮状态发展⽽来的。

它把古代⽂明、古代哲学、政治和法学⼀扫⽽光,以便⼀切都从头做起。

”在西欧“⿊暗时代”的⼏百年间,古希腊⽂化和⽂学遗产已被摧毁殆尽。

⼈们不得不在新的历史条件下,运⽤各种已有⽂化要素进⾏新的⽂化重建⼯作。

从这个意义上说,中世纪欧洲⽂学起始就带有⼀定程度的多民族⽂化的统合特征,是在古代⽂化残存的基础上对多种已有⽂化要素有选择地进⾏新的历史⽂化重构。

欧洲中世纪⽂化经历了有分散到整合的过程,这也决定了中世纪⽂化具有多元因素的特点,⼗⼀世纪之后,由于社会⽣产⼒的发展和基督教会的压迫下,欧洲中世纪⽂化板块逐渐整合到欧洲⼤陆的社会进程和基督教⽂化的发展进程中去了。

中世纪⽂化具有基督教⽂化特点,具有很强的束缚性,基督教在中世纪处于精神主宰地位。

在中世纪的西欧,基督教拥有极⼤的经济、政治特权,严密的教会组织遍布各国,它是有巨⼤统治⼒量的社会制度和社会组织,有占绝对统治地位的意识形态,基督教的神光笼罩着整个中世纪西⽅的精神⽂化。

政治思想上的王权神授、法律上的教会法、道德上的禁欲主义,为西⽅确⽴封建的政治、法律和伦理道德的秩序,提供了理论根据和精神⽀柱。