第二次世界大战以来

- 格式:doc

- 大小:17.00 KB

- 文档页数:3

二次世界大战前后经济危机介(一)背景战前工业革命和第二次工业革命极大地提高了生产力,使资本主义经济得到空前发展。

如新的交通工具和通信工具的出现,为资本主义世界市场的发展提供了先进的物质条件。

其次垄断组织的出现,资本主义进入垄断阶段,这种局部调整了生产关系适应了资本主义生产的要求,从而促进了资本主义的迅速发展。

最终相对生产力相对过剩。

战后二战后,资本主义各国充分利用第三次科技革命的成果革新生产技术,发展新兴工业,原子能、电子计算机、半导体、激光等工业应运而生,极大地提高生产效率,推动了经济的发展。

各国采取有效的社会经济政策来促进经济的快速发展。

如联邦德国、日本的政治改革和实行非军事化,各国的市场经济、国家调控、社会保障三结合的经济政策,发展科技教育等促进了经济的迅速发展。

二战后,主要资本主义国家普遍奉行国家干预经济政策,资本主义进入国家垄断资本主义阶段,并取得不同程度的成功。

第三产业蓬勃发展,促进了经济竞争力的提高,拓展了经济领域,增加了就业,扩大了市场,一定程度上缓和了经济的周期波动,使经济发展产生了质的飞跃。

社会福利事业发展。

使底层人员有社会保障,极大地稳定了社会秩序,也是经济快速发展的一个原因。

(二)起因战前1.资本主义生产方式的基本矛盾,即生产的社会化与生产资料私人主义占有形式之间的矛盾。

2.个别企业内部生产的有组织和整个社会生产无政府状态之间的矛盾。

3.资本主义生产无限扩大的趋势和劳动人民有支付能力的需求相对缩小的矛盾战后1.战后初期,由于资本主义各国遭受战争破坏的程度不同,经济恢复的时间不同,资本主义经济周期的进程也就很不一致。

2.局部战争,即50年代初的美国侵朝战争和60年代中期至70年代初的美国侵越战争,对各资本主义国家经济周期的进程产生了不同的影响。

3.由于技术的迅速进步,固定资本更新的周期大为缩短。

4.固定资本投资幅度下降不大。

5.个人消费需求下降幅度较小。

6.以通货紧缩、银根吃紧、银行挤兑和大批倒闭为主要形式的货币信用危机有所改变。

第二次世界大战:1939年9月1日—1945年9月2日,以德国、意大利、日本等法西斯国家为一方,以美国、苏联、中国、英国等反法西斯国家和世界人民为另一方进行的第二次全球规模的战争。

从欧洲到亚洲,从大西洋到太平洋,先后有61个国家和地区、20亿以上的人口被卷入战争,作战区域面积2200万平方千米。

据不完全统计,战争中军民共伤亡9000余万人,4万多亿美元付诸流水。

第二次世界大战最后反法西斯国家和世界人民战胜法西斯侵略者赢得世界和平与进步而告终。

中国战场1931年9月18日,日本侵占中国东北。

1937年7月,日本发动全面侵华战争。

中国人民奋起抗日,揭开了世界大规模反法西斯战争的序幕。

中国的抗日战争经过艰苦的战略防御和相持阶段于1944年转入反攻。

1945年8月,中国抗日军民发动全国反攻,苏联红军出兵中国东北,围歼日本关东军。

美国先后在日本广岛、长崎投下两颗原子弹。

在中国、苏联和美国的全面攻击下,日本被迫在1945年8月15日宣布投降,并在同年9月2日投降,战争最后以中国的胜利结束。

欧洲西线战场1939年9月1日,德国出动62个师共160万人进攻波兰,二战全面爆发。

此后,德军接连向欧洲西、北和东南方向展开大规模进攻。

1943年7月,英美盟军在意大利西西里岛登陆。

9月,意大利投降。

1944年6月,盟军集结268万人,成功进行了诺曼底登陆战役,开辟了欧洲第二战场,并在西欧各国抗德武装配合下,于1944年秋冬两季完全解放德占西欧国家。

欧洲东线战场1941年6月22日凌晨,德国撕毁1938年签定《苏德互不侵犯条约》,纠集芬兰、匈牙利和罗马尼亚等国,出动550万兵力、近5000架飞机和4000多辆坦克,分兵三路突然向苏联发起全线进攻,企图在三个月内征服苏联,而苏联则仓促准备了2000万士兵和4000余辆坦克迎战。

苏德战争爆发。

苏联人民在以斯大林为首的党和政府的领导下奋起反击,开始了卫国战争。

在战争初期,苏联处于防御阶段,因对德国的突然袭击准备不足,加之党内高级军官此前被斯大林以叛党名义迫害,导致苏军前期作战严重失利,损失了60~90个师。

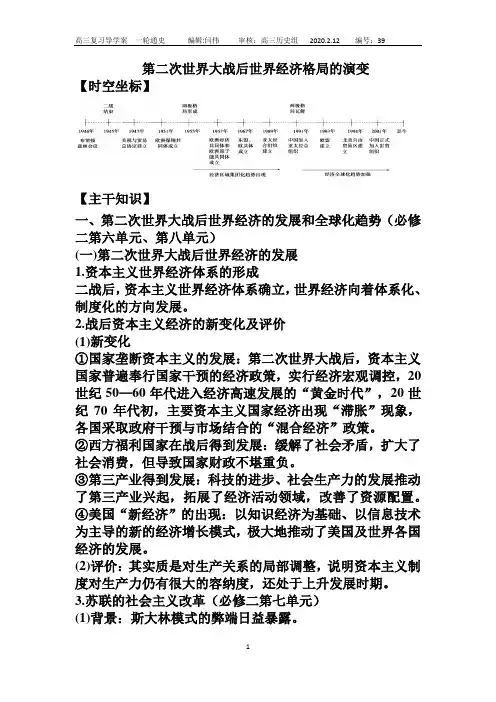

第二次世界大战后世界经济格局的演变【时空坐标】【主干知识】一、第二次世界大战后世界经济的发展和全球化趋势(必修二第六单元、第八单元)(一)第二次世界大战后世界经济的发展1.资本主义世界经济体系的形成二战后,资本主义世界经济体系确立,世界经济向着体系化、制度化的方向发展。

2.战后资本主义经济的新变化及评价(1)新变化①国家垄断资本主义的发展:第二次世界大战后,资本主义国家普遍奉行国家干预的经济政策,实行经济宏观调控,20世纪50—60年代进入经济高速发展的“黄金时代”,20世纪70年代初,主要资本主义国家经济出现“滞胀”现象,各国采取政府干预与市场结合的“混合经济”政策。

②西方福利国家在战后得到发展:缓解了社会矛盾,扩大了社会消费,但导致国家财政不堪重负。

③第三产业得到发展:科技的进步、社会生产力的发展推动了第三产业兴起,拓展了经济活动领域,改善了资源配置。

④美国“新经济”的出现:以知识经济为基础、以信息技术为主导的新的经济增长模式,极大地推动了美国及世界各国经济的发展。

(2)评价:其实质是对生产关系的局部调整,说明资本主义制度对生产力仍有很大的容纳度,还处于上升发展时期。

3.苏联的社会主义改革(必修二第七单元)(1)背景:斯大林模式的弊端日益暴露。

二、第二次世界大战后世界经济的全球化趋势(必修二第八单元)(一).战后资本主义世界经济体系的形成1.布雷顿森林体系(1)背景:第二次世界大战后,西欧国家普遍衰落;美国企图建立以自己为主导的资本主义世界货币体系。

(2)内容:国际货币基金组织主要通过提供短期贷款,稳定国际货币体系;世界银行为成员国提供长期贷款和技术援助。

(3)特征:美元与黄金挂钩,国际货币基金会员国的货币与美元保持固定的汇率。

(4)影响①为世界货币关系提供了统一的标准和基础,有利于维持战后世界货币体系的正常运转,为世界经济的恢复和发展创造了条件。

②通过布雷顿森林体系,美国掌握了资本主义世界的经济命脉。

第二次世界大战对国际秩序的变革二战是20世纪最具影响力的战争之一。

这场战争对世界格局和国际秩序产生了深远的影响,不仅在战后形成了战后世界的基础,也改变了国与国之间的相互关系和国际政治的运作方式。

本文将探讨第二次世界大战对国际秩序的变革,从战后秩序的塑造到国际组织的崛起。

第一,二战结束后,世界秩序经历了巨大的变革。

战后的世界秩序由于盟军和轴心国之间的胜利分割,并由联合国的成立来维护。

特别是在战后的雅尔塔会议和波茨坦会议上,盟军国家决定了战后世界的重建和领土改变。

德国和日本等战败国失去了部分领土,并受到了严格的承诺和限制。

同时,联合国成为战后国际秩序的基石,替代了成立近百年以来的国际联盟,成为全球核心重要安全问题的决策机构。

第二,战后世界形成了两个主要的超级大国集团,即美国和苏联。

这两个国家拥有强大的经济、军事和政治实力,并为两个大国集团的形成和后来的冷战奠定了基础。

冷战期间,世界分为美国主导的西方阵营和苏联主导的东方阵营。

这种国际秩序的两极格局对全球事务产生了深远的影响,并导致了许多地区冲突和战争的爆发。

第三,战后世界也见证了国际组织的崛起。

联合国的成立标志着国际事务中国际组织的重要性。

以联合国为代表的国际组织推动了国际合作和冲突解决,成为维护国际秩序和处理全球性问题的重要平台。

此外,国际货币基金组织(IMF)和世界银行等组织也在战后成立,它们通过为国家提供财务支持和发展援助,对经济重建产生了积极的影响。

第四,二战后还出现了一系列国际协定和条约,以确保战后秩序的稳定。

最为著名的是《联合国宪章》和《日内瓦公约》等。

这些国际法律框架为世界各国提供了共同的准则,以维护国与国之间的相互关系和国际安全,防止扩散核武器,并尊重人权等。

这些协定和条约在推动国际秩序的建立和维护方面发挥了重要作用。

尽管第二次世界大战对国际秩序带来许多变革,但也有一些局限。

首先,由于美苏两个超级大国集团的对立,世界陷入了冷战,这导致了各种地区冲突和战争的爆发。

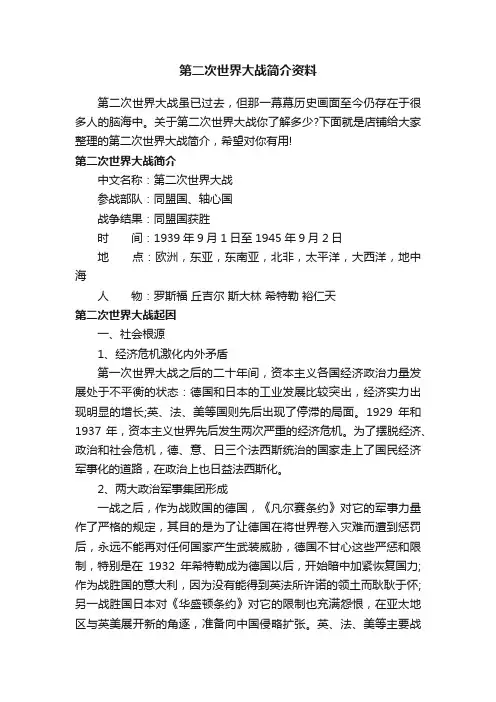

第二次世界大战简介资料第二次世界大战虽已过去,但那一幕幕历史画面至今仍存在于很多人的脑海中。

关于第二次世界大战你了解多少?下面就是店铺给大家整理的第二次世界大战简介,希望对你有用!第二次世界大战简介中文名称:第二次世界大战参战部队:同盟国、轴心国战争结果:同盟国获胜时间:1939年9月1日至1945年9月2日地点:欧洲,东亚,东南亚,北非,太平洋,大西洋,地中海人物:罗斯福丘吉尔斯大林希特勒裕仁天第二次世界大战起因一、社会根源1、经济危机激化内外矛盾第一次世界大战之后的二十年间,资本主义各国经济政治力量发展处于不平衡的状态:德国和日本的工业发展比较突出,经济实力出现明显的增长;英、法、美等国则先后出现了停滞的局面。

1929年和1937年,资本主义世界先后发生两次严重的经济危机。

为了摆脱经济、政治和社会危机,德、意、日三个法西斯统治的国家走上了国民经济军事化的道路,在政治上也日益法西斯化。

2、两大政治军事集团形成一战之后,作为战败国的德国,《凡尔赛条约》对它的军事力量作了严格的规定,其目的是为了让德国在将世界卷入灾难而遭到惩罚后,永远不能再对任何国家产生武装威胁,德国不甘心这些严惩和限制,特别是在1932年希特勒成为德国以后,开始暗中加紧恢复国力;作为战胜国的意大利,因为没有能得到英法所许诺的领土而耿耿于怀;另一战胜国日本对《华盛顿条约》对它的限制也充满怨恨,在亚太地区与英美展开新的角逐,准备向中国侵略扩张。

英、法、美等主要战胜国则在如何处理德国问题上存在严重分歧。

由于以上问题的存在和本国利益的驱使,逐渐形成了美、英、法和德、意、日两大政治军事集团。

二、直接原因1、法西斯政权迅速崛起法西斯政权的基本特征就是对内极权统治,对外侵略扩张、争霸世界。

德、意、日法西斯统治者为了实现重新瓜分世界、扩大自己势力范围的企图,不惜要发动人类历史上规模最大的世界大战。

在亚洲,日本经过精心策划,于1931年用嫁祸于人的手法制造了“九一八”事变,紧接着出兵占领了中国的东北。

世界十大国际性战争第一大:第二次世界大战时间:1939年9月1日-1945年9月2日参战国:美,英,法,苏,德,日,中等60余个国家参战人数:17亿人伤亡人数:9000万人以上起因:德意志第三帝国,意大利帝国,日本帝国,匈牙利,芬兰,罗马尼亚,保加利亚妄图分割世界,世界各国被迫自卫。

主要战场:中国战场(1931年9月18日-1945年9月2日)西欧战场(1939年-1945年)苏德战场(1941年-1945年)北非战场(1940年-1943年)太平洋及东南亚战场(1941年-1945年)主要战役:波兰战役,法国战役,不列颠战役,长沙战役,珍珠港战役,中途岛战役,阿拉曼战役,莫斯科战役,斯大林格勒战役,列宁格勒战役,基辅会战,库尔斯克战役,白俄罗斯战役,柏林战役,瓜达卡纳尔战役,塔拉瓦战役,硫磺岛大战,冲绳战役,缅电战役,空袭塔兰托,突尼斯战役,莱特湾大海战,新加坡战役,马尼拉战役,诺曼底战役,血战莱茵河结果:以德,日,意为首的轴心国集团失败第二大:第一次世界大战时间:1914年-1918年参战国:英,法,德,美,奥,俄,日等30余个国家参战人数:15亿人伤亡人数:3000万起因:各帝国主义妄图分割世界主要战场:西欧战场(1914-1918)东线战场(1914-1917)巴尔干战场(1914-1918)中东战场(1915-1918)山东战场(1916)主要战役:马恩河战役,索姆河战役,鲁西诺夫攻势,凡尔登战役,康布雷战役,伊普雷战役,巴黎会战,加里波第战役,日德兰大海战结果:德意志帝国,俄罗斯帝国,奥斯曼土耳其帝国和奥匈帝国灭亡第三大:海湾战争时间:1991年春季参战国:伊拉克,美国,英国,德国,苏联,日本,澳大利亚,比利时,沙特,以色列等40多个国家参战人数:12亿(所有参战国军民)伤亡人数:伊拉克伤亡20多万人,多国部队伤亡数千人起因:萨达姆入侵科威特,挑战美国霸权和战后国际秩序主要战场:中东主要战役:科威特战役,波斯湾战役,空袭巴格达,巴士拉战役结果:伊拉克惨败第四大:三十年战争时间:1618年-1648年参战国:神圣罗马帝国,法兰西王国,丹麦,奥地利,西班牙,瑞典等欧洲各国参战人数:估计为4亿人伤亡人数:无法统计起因:捷克斯洛伐克王国脱离神圣罗马帝国独立主要战场:德意志主要战役:奥德河战役,纽伦堡战役,科尼斯堡战役,勃兰登堡战役结果:德国被分裂为314个小国第五大:七年战争时间:1756-1763年参战国:主要为普鲁士,英国,法国,瑞典,奥地利,俄罗斯参战人数:估计为6亿人伤亡人数:当时全世界百分之30的人口起因:法国,瑞典,奥地利,俄罗斯联合入侵普鲁士,普鲁士向英国求援主要战场:德国,北美,印度,北非结果:俄罗斯加入英普作战,英国夺得加拿大和印度,俄罗斯和普鲁士瓜分波兰第六大:十字军战争(七次十字军东征)时间:1096年-1327年参战国:阿拉伯帝国,埃及,神圣罗马帝国,意大利联邦,法兰西王国,土耳其帝国,拜占庭帝国,英格兰王国,波兰等参战人数和伤亡人数无法统计起因:西欧国家在教皇乌尔班二世号召下发动对东方世界的侵略主要战场:中东(1096-1227)北非(1096-1227)拜占庭(1206-1327)主要战役:耶路撒冷之战,安条克战役,君士坦丁堡战役,塞浦路斯战役,开罗战役,阿勒颇战役结果:西欧国家遭遇惨败,奥斯曼土耳其帝国崛起第七大:拿破仑战争时间:1804年-1815年参战国:法兰西帝国,英国,奥地利,普鲁士,俄罗斯等数百个国家参战人数和伤亡人数无法统计起因:1804年拿破仑称帝,欧洲各国入侵法国主要战场:欧洲,北非主要战役:特拉法尔海战,奥斯特里茨战役,莫斯科战役,曼图亚战役,维也纳战役,莱比锡战役,滑铁卢战役结果:拿破仑被流放第八大:朝鲜战争时间:1950年-1953年参战国:中国,美国,英国,朝鲜,韩国等30余个国家参战人数:6亿人左右起因:1950年,朝鲜军队悍然越过三八线,进攻韩国主要战场:朝鲜半岛主要战役:汉城战役,仁川登陆战,上甘岭战役,平壤战役结果:中国出兵保住了朝鲜,韩朝双方停火第九大:南美之战时间:19世纪后半期参战国:巴西,阿根廷,巴拉圭,乌拉圭,玻利维亚,智利等南美诸国起因:巴拉圭,玻利维亚妄图称霸南美(当时巴拉圭是南美第一强国)主要战场:南美主要战役:不清楚呵呵结果:巴拉圭,玻利维亚惨败,沦为内陆国,巴西和阿根廷夺得大量领土(这下你知道巴西为何是面积最大的国家之一了吧)第十大:东方战争(又称近东战争,是某个阶段近东战争总称)古代世界最精彩,最残酷之战争时间:模糊概念,估计是13世纪-16世纪左右参战国:蒙古帝国,土耳其帝国,拜占庭帝国,莫斯科公国,阿拉伯帝国,诺夫哥罗德王国,波兰王国,神圣罗马帝国等,后期大明帝国和俄罗斯帝国加入起因:蒙古西侵,被侵略国奋起抵抗死亡人数:中国2亿人,俄罗斯4000万人,中东1亿人,东欧数百万人(每当蒙古军队破城之后,男女老幼,一个不留)主要战场:俄罗斯,西伯利亚,中国,西亚,中东主要战役:崖山战役,东安托利亚战役,大马士革战役,多瑙河会战,顿河战役,喀山战役结果:16世纪末,在俄罗斯帝国,大明帝国和奥斯曼土耳其帝国三重打击下,蒙古帝国土崩瓦解,沦为永久的弱国。

中考历史二轮专题复习(九)专题九两次世界大战与国际格局的演变一、知识线索线索一两次世界大战线索二国际格局的演变二、专题演练1.如果以“二战后世界格局的演变”为学习主题,以下属于这一主题的内容是①巴黎和会②杜鲁门主义③《北大西洋公约》④科索沃战争A.①②B.③④C.①②③D.②③④2.随着苏联解体、两极解体终结,世界多极化趋势加强,这是继凡尔赛——华盛顿体系、雅尔塔体系以来世界格局的第三次变化,导致每次世界格局变化的根本原因是A.大国对外政策的变化B.经济发展不平衡C.大国军事力量对比的变化D.地区冲突激烈3.建立公正合理的国际政治经济新秩序是世界人民的共同心愿。

20世纪以来,世界政治格局出现了三次大的演变,按其形式的先后顺序排列,正确的是A.凡尔赛—华盛顿体系——两极格局——多极化趋势B.两极格局——凡尔赛—华盛顿体系——多极化趋势C.多极化趋势——凡尔赛—华盛顿体系——两极格局D.两极格局——多极化趋势——凡尔赛—华盛顿体系4.世界大战的硝烟因时间推移而消逝,却带给人类永久的反思。

下列关联不正确的是A.1914年萨拉热窝事件——第一次世界大战爆发的导火线B.1941年日本偷袭珍珠港——第二次世界大战达到最大规模C.1942年《联合国家宣言》的发表——世界反法西斯同盟正式形成D.1945年德国法西斯投降——第二次世界大战结束6.下面三幅地图,按一战前夕、冷战时期、冷战之后顺序排列的一组是①②③A.①②③ B.②③① C.①③② D.②①③7.保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》中说:“如果一个国家在战略上过分扩张(如侵占大片领土和进行代价高昂的战争),它就要冒一种风险:对外扩张得到的潜在好处,很可能被为它付出的巨大的代价所抵消。

”以下国家的发展史与材料中的观点相符的是①1799——1814年的法国②1933——1945年的德国③1933——1945年的美国④1936——1945年的日本A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④8.凡尔赛—华盛顿体系与两极格局的相同点有①都维护了世界长期和平②都由大国所控制③都是在大战后形成的④都因大战而解体A.①③ B.①④ C.②③ D.②④9. 世界格局指的是一种相对稳定的国家关系结构。

第二次世界大战以来,机械化战争、立体战争等用语用得非常普遍。

直至如今,这些用语仍在使用。

但是,在海湾战争以后,出现了一个使用频率很高的新的用语,即信息化战争(信息战争)。

用语的变化反映了不同时代的不同的战争形态的变化。

信息化战争是信息时代的产物,是社会生产力发展到信息社会以后的必然产物。

农业时代的战争,有信息但谈不上信息技术,信息的传递靠自然信道和人体信道,军队的指挥靠旗、鼓、锣、角和人的传信。

工业时代的战争,出现了电报、电话、雷达等信息技术,可以用电磁波传递信息,为大空间、远距离作战开辟了道路。

但这是机械化战争,并不是信息化战争。

当战争中使用导弹这种信息化武器时,信息化战争就萌芽了;当导弹战与电子战结合运用的时候,信息化战争的威力已震慑世界军事领域;当战场信息基础设施已经完成,建立了C⁴I 系统,建立了信息化部队(数字化部队),病毒、黑客这些数字化程序化武器登上舞台并越来越起重要作用的时候,信息化战争也就形成了。

什么是信息化战争?简要地说,广泛使用信息技术及其物化的武器装备,通过夺取信息优势和制信息权取得胜利而进行的战争,就可称之为信息化战争。

信息化战争的基本特征是:

信息技术在战争中大量使用

信息技术,是扩展人的获取、传递和处理、利用信息功能的技术,基本的是传感技术、通信技术和计算机技术。

当前战场上的传感技术十分发达,主要有各种侦察卫星、雷达、侦察机、无人侦察器、窃听器、地面传感器、海上侦察船、声纳、夜视器材等。

构成了外层空间、空中、地面、海上、水下立体的全方位的信息遥感控制系统。

尤其是各种侦察卫星的使用,使战场空前透明。

在海湾战争中,美军使用了各种侦察卫星,如电子侦察卫星,照相侦察卫星,大地测量卫星,气象卫星,预警卫星等,获得的信息量约占全部情报的90%。

从1980年代以来几场局部战争看,通信技术突飞猛进,通信卫星、光导纤维、数据、图象、传真通信以及正在发展的智能化通信,构成了当今战场的多样化,高速度的信息传递体系。

海湾战争前后90天的通信量超过了全欧洲的40年。

高峰期间,一天的电话呼叫达70多万次,军事卫星构成了美军在海湾战争中的基本的指挥控制手段,它不但在战区间、战区内发挥了主要作用,而且为精确制导武器提供了高速数据处理系统。

美国国防卫星通信提供了所有战区间通信的75%,导航卫星还为“战斧”巡航导弹提供了精确的导航数据。

战争中大量信息的获取与传递,造成信息泛滥。

在信息的浩瀚海洋里,如何整理归类,分析筛选,去伪存真,综合推断,决策处理,就需要借助于计算机的计算、记忆、检索、推理和部分思维功能。

目前计算机的运行速度可完成一个人需要花几天、几个月或更长时间才能完成的运算。

计算机技术正在向智能化、网格化发展,已在战争中发挥很大作用。

海湾战争期间,多国部队共出动飞机11万多架次,从不同机场、不同方向、不同高度、不同时间,在同一个伊、科战场空域作战,而且还要克服多国部队的不同语言障碍,基本上做到协同的秩序井然。

其中得力于计算机技术,就是一个重要的原因。

这也反映了计算机在处理信息和利用信息的一个侧面。

计算机技术虚拟现实、对抗模拟方面,可以提出若干方案的选择比较,为指挥战争(作战)提供参考。

正是信息技术在战争中大量使用,才编织成信息化战争之网。

信息与能量相结合形成信息武器系统

信息武器不只是停留在信息的获取、传递、处理功能上,而且扩展成为信息进攻和信息防御、硬杀伤和软杀伤武器,主要是信息压制、信息打击和信息截取、信息扰乱等。

如无线电压制反压制、雷达摧毁反摧毁、计算机病毒对抗、黑客扰乱与防止、对武器的精确制导反制导等。

有的信息技术本身也是武器,计算机不但是一种指挥工具,而且也可以成为一种武器。

信息技术与能量相结合,形成了信息化武器装备系统。

包含有:各种信息作战的作战平台;各种信息化弹体,如各种导弹、雷体等;单兵信息化武器装备,如信息化头盔、服装、通信工具和武器等;信息网络化战场的基础设施,如各种卫星、C⁴ISR系统等;用于计算网络系统作战的数字化程序化武器,如病毒、黑客等。

上述五个方面,构成了信息化武器装备系统。

信息化武器装备较之常规武器装备是不能等量齐观的。

一架常规的飞机,如果给以安装信息技术的翅膀,增加机载雷达探测距离,加大远战和精确制导能力,敷有隐形涂料,具备夜视功能,则这架飞机的战斗能量是几何级地提高了。

信息与能量相结合,不但使作战平台及时获得信息,发挥效能,赋予弹体正确的方向,而且弹体能自动吸取信息,命中目标。

这就超越了弹体本身的功能和增强了武器原有的功能,形成新型的战斗力。

所以使用信息武器系统是信息战争的重要特征。

从某种意义上说,只有在战争中大量使用信息武器,而且成为影响战争胜负的主导武器,才最有力地标志着信息化战争的到来。

在战争中使用武器装备的形式和状态,决定了战争的形式和状态。

正是由于战争中大量使用了高机动性能的机械化武器装备,才能称得上是机械化战争。

同样,只有在战争中使用信息化的武器装备并主导战争的进程,才能称之为信息化战争。

构成信息网络化战场

信息网络化战场,主要由信息的获取、传递、处理和利用三大系统,在完备的信息基础设施基础上,联结为网络,整体地(不是单独地)展开工作。

遥感侦察系统从信源处获取信息,通过信道传递系统传递到达信宿(如计算机处理中心),对获取的信息进行分析判断,加以利用。

信息处理利用的结果是要做出决策,定下决心,使用哪些部队、哪些武器遂行哪种作战任务,打击或防护哪些目标等。

这就还需要有一个部队行动和武器打击这样一个庞大系统来遂行作战任务。

有时部队或信息武器系统可以直接获取信息,按预先的方案和总的意图,不需等待专门的行动指令,就可以直接打击敌方目标或抵抗敌方的攻击。

这是信息化战场信息共享的一大优点。

对目标打击或防护情况,又被遥感侦察系统获取,反馈给信息处理中心进行评估。

这就是一项重要信息的获取、传递、处理和利用的过程。

战场信息网络,除了一般的由信息的获取、传递、处理和利用网络系统外,还需要有保障供应系统来保障上述网络系统正常顺畅地展开工作。

保障供应系统主要是能源供应系统、故障维修系统、电子对抗系统、病毒处理系统以及人员生活供应系统等。

其中电子对抗和病毒系统是攻防兼备的,对己是防,对敌是攻。

这样,就有五大系统组成了战场信息网络。

即:信息获取系统、传递系统、处理和利用系统、部队行动系统、保障供应系统。

连接五大系统的中心环节是C⁴I系统(指挥、控制、通信、计算机和情报)。

有了完善的C⁴I系统,就构成了完整的信息网络化战场。

全时空的制信息权的斗争

一场战争中,敌我双方的信息斗争在战前就开始了,并贯穿于战争的始终,即使战争结束后,信息斗争仍在继续。

在战争中的信息斗争,从时间上讲,从战争爆发到终结,日日夜夜、分分秒秒的全部时间都在进行着;从空间上讲,从前沿到纵深到后方,有关参战国的陆、海、空、天的全部空间以及电磁领域和计算机网络空间都在进行较量着。

这种信息斗争,在时间和空间上随着战略的需要和战场情况的差异,虽然也有轻重缓急之分,但总的是无处不在,无时不有。

所谓制信息权,就是控制战场信息的主导权,握有战场信息的主导权,才能获取战场行动的主动权和自由权,才能运用信息进攻和信息防御的各种手段打败敌人取得胜利。

而这种制信息权又主要表现在三个基本链环和五种基本手段上握有优势。

三大基本链环,即:信息获取、信息传递、信息处理和利用。

只有获取了信息,才能耳聪目明;只有顺畅的信息传递,才能指挥自如;只有及时正确的信息处理和利用,才能运筹帷幄,争取时间,组织力量,压制、打击和消灭敌人。

严格地说,所谓信息斗争,主要的就是在这三个链环上的斗争。

三个基本链环上的信息斗争又可以归结为侦察反侦察、干扰反干扰、破坏反破坏、摧毁反摧毁、控制反控制五种基本手段。

要在信息斗争中获取胜利,就要在创建上述五种基本手段的物质基础,并在实践中巧妙灵活地运用之。

谁能在上述三个基本链环和五种基本手段上握有优势,谁就能掌握制信息权,赢得战争的胜利。

以上说的是信息战争的基本特征。

这些基本特征还可以衍生出一系列其它特征:如空间扩大,战争进程缩短,战场空前透明,远距离精确打击、非线式作战、天地一体作战、网络空间作战、战争消耗大等等。