教育现象学的发展历程-河北师范大学学报

- 格式:pdf

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:5

论教育现象学及其应用引言教育现象学(Phenomenology of Education)是对教育经验本身进行研究的一种哲学方法。

教育现象学始于德国哲学家胡塞尔(Edmund Husserl),后经过海德格尔(Martin Heidegger)等人的发展,成为一个独立的哲学学科。

教育现象学的核心主张是从教育经验本身出发,探究教育现象的本质及规律。

本文旨在探讨教育现象学的本质及其在教育实践中的应用。

教育现象学的本质教育现象学的核心观点是“回归至事物本身”,又称为“再现原始经验”,即回归至教育经验的本身,去除外在干扰,揭示教育现象的本质。

教育现象学认为,教育不是单纯的客观存在,而是涵盖了教育者、学生、教育环境、教育过程等众多要素的综合体验。

因此,只有从教育经验本身出发,才能真正探究教育的本质。

教育现象学的研究方法是“变异再现”,即通过对教育经验的变异再现,从中捕捉到教育经验的本质。

这一方法要求研究者具有客观、中立的态度,不对教育经验进行任何预设或偏见。

同时,研究者需要具备教育实践的经验和敏感度,才能对教育现象的本质进行准确的捕捉。

教育现象学的核心概念是“意义”,教育经验的本质即是“意义”。

教育流程中的所有要素都是在某种意义之下被连接在一起的,因此,只有理解了意义,才能够真正的理解教育现象的本质。

教育现象学在教育实践中的应用教育现象学的核心观念对于教育实践有着重要的启示意义。

在教育实践中,教育者需要注重学生的主体性,避免片面地强加个人意识和情感。

同时,教育者需要注重教学环境的安排,创造具有意义的学习场景,针对学生的需求和兴趣进行教学,激励学生的学习积极性。

在教育管理中,教育现象学的观点指出了管理过程本身的意义和价值。

教育管理要注重从管理本身的角度出发,尊重教育的本质和规律,创造有意义的管理氛围和管理形态。

在教育研究中,教育现象学的方法可以更深入地掌握教育现象,从而为教育改革和发展提供更有力的支撑。

通过变异再现的方法,研究者可以通过对教育经验的不同变异,在其中找到教育经验的本质和规律,为教育发展提供理论支撑。

河北师范大学教育综合333《教育学》考研重点(内部资料)目录绪论 (1)第一章认识教育 (3)第二章教育功能 (6)第三章教育目的 (8)第四章教师 (10)第五章学生 (13)第六章师生关系 (15)第七章课程 (16)第八章基础教育课程改革 (19)第九章教学设计 (21)第十章教学实施 (23)第十二章班级管理与班主任队伍建设 (25)第十三章“三教结合”形成教育合力 (27)绪论1、教育学:是以教育现象,教育问题为研究对象,探索和揭示教育规律的一门科学。

2、教育现象:是指一切培养人的活动的外在形态和表面特征。

3、教育问题:是反映到研究者头脑中的需要探明和解决的教育实际矛盾和理论疑难。

4. 教育学发展阶段:㈠教育学的萌芽阶段㈡独立形态教育的产生㈢教育学发展的多元化时期⑴实验教育学:19世纪—20世纪初;德梅伊曼和拉伊。

主要观点:①反对赫尔巴特为代表的强调概念思辨的教育学②提倡把实验心理学的研究成果和方法运用于教育研究。

③划分教育实验阶段为提出假设,根据假设提实验并进行,将实验结果应用于实际并验证假设④主张用实验、统计和比较的方法探索儿童心理发展过程的特点和智力发展水平,用实验数据作为改革学制,课程和教学方法的依据⑵文化教育学:19世纪末,伏尔泰,斯普朗格,利特。

基本观点:①人是一种文化的存在,人类历史是一种文化历史。

②教育过程是一种文化的过程Ⅲ教育研究必须采用精神或文化科学的方法③教育目的就是要促进社会历史的客观文化向个体的主观文化转变,并将个体的主观世界引导向博大的客观文化世界,从而培养完整的人格。

⑶实用主义教育学:19世纪末20世纪初杜威、克伯屈。

主要观点:①教育即生活,教育的过程与生活的过程是合一的,而不是为将来的生活做准备②教育即学生个体经验继续不断的生长③学校是一个微型的社会,学生在其中要学习现实社会中所要求的基本态度、技能和知识④课程组织以学生的经验为中心,而非以学科知识体系为中心⑤师生关系以学生为中心,而非以学科知识体系为中心⑥教学过程应重试学生自己的独立发现、表现和体验,尊重学生发展的差异性⑷马克思主义教育学:包括:①马克思、恩格斯及其思想继承者、发展者对教育问题的论述②教育学家们根据马克思主义的基本原理对现代教育问题的研究结果。

现象学教育学现象学教育学是21世纪初期出现的一门新兴学科,主要研究以现象学方法考察教育现象的知识体系。

它的前身是对人的行为活动的研究,它利用观察、实验和实地调查的方法研究教育现象,探讨教育问题的解决方法和教育实践的有效途径。

现象学教育学不仅包括将现象学与教育结合在一起,还涵盖了教育学中的诸多学科,如心理学、社会学、科学教育、教育政策比较、学前教育、视觉艺术教育、文化学等,把这些学科结合起来,形成了一个系统、完整的理论体系。

现象学教育学的研究方法一般以实证的研究方式为主,其研究重点是分析教育与学习过程中出现的行为现象。

现象学教育学研究者采用观察、访谈、实验、调查和分析等方法对教育及学习行为进行研究,旨在发现教育现象、解释教育现象以及预测教育现象的发展趋势。

例如,现象学教育学可以研究学习者的行为特征和学习成绩,通过不断观察调查,总结影响学习效果的各种因素,从而揭示出学习过程的规律与本质,从而能够更有效地进行教育教学活动。

现象学教育学还可以研究课程设计、教学设计、教师行为规范等,研究学习环境的改变对学习的影响,以及学习行为的改变如何影响教学策略的选择,等等。

因此,现象学教育学不仅可以提高教育教学活动的有效性,而且还能够为我们提供一种新的视角,以改善教育实践。

现象学教育学是一门教育学科,它与传统的教育学研究有很大的不同,更多的关注的是教育中的行为现象,而不是教育理论以及教育政策问题。

它的任务是研究深远而重要的教育问题,因此不仅是一门教育学科,也是整个社会科学领域中一个至关重要的部分,其中所涵盖的范畴繁杂,涉及到现象学、心理学、社会学等多个学科。

现象学教育学也有其自身独特的价值,它既可以作为研究者研究、探索教育现象的专业性和系统性的理论依据,也可以作为改善教育实践的理论指导。

综上,现象学教育学是一门新兴的学科,主要关注分析教育当中行为现象的研究,从而实现教育教学活动的改善。

它不仅涵盖了传统教育学中的学科,还拓展了教育研究的范围,使研究者有更多的可能,以满足社会对于更高质量的教育的需求。

一、教育学产生的背景教育学作为一门独立的学科,其产生与发展离不开人类社会的发展历程。

早在古代,教育就是人类社会生活不可或缺的一部分,但当时的教育还不具备系统性和理论性,更多是基于经验和传统。

直到19世纪末20世纪初,教育开始逐渐转变为一门科学,教育学也随之产生。

二、教育学产生的里程碑事件1. 教育学之父赫胥黎的贡献赫胥黎(John Locke,1632-1704)是近代教育学之父,他的教育思想对于教育学的产生有着深远的影响。

他首次提出了儿童是“白板”(tabula rasa)的观点,认为儿童的天赋和能力都是后天培养的。

这一观点对后世的教育学理论有着深远的影响。

2. 德儒之争带来的理论碰撞19世纪中叶,我国古代教育体系遭遇到了欧洲儒学的挑战,这场德儒之争成为了我国教育学产生的一次重要事件。

我国传统教育思想与西方现代教育理念的碰撞和融合,为我国教育学的产生奠定了基础。

3. 教育学的独立建制20世纪初,教育学开始作为一门独立的学科而得到更为系统和深入的研究。

一批学者开始将教育活动与教育规律进行深入的探讨和研究,形成了一系列完整的教育学理论体系,标志着教育学的独立建制正式确立。

4. 教育学的实践中不断完善教育学从产生到发展的过程中,随着社会的不断变革和教育实践的不断探索,也在不断地完善和发展。

比如20世纪后期出现的教育技术学、比较教育学等新兴的分支学科,丰富了教育学的理论体系,使其更加全面和深入。

三、教育学的发展轨迹1. 产生初期的探索与实践教育学产生初期,学者们对于教育的本质和规律进行了初步的探索,提出了各种各样的教育观念和理论。

然而,这一时期的教育学还比较零散,缺乏系统性和科学性。

2. 独立建制后的理论深化随着教育学独立建制后,学者们开始进行更为深入和系统的研究,提出了一系列完整的教育学理论体系,包括行为主义、认知主义、社会文化理论等,使教育学的理论体系更加完备。

3. 新兴分支学科的涌现随着社会的不断变革和教育实践的不断探索,教育学的发展也迎来了新的机遇和挑战。

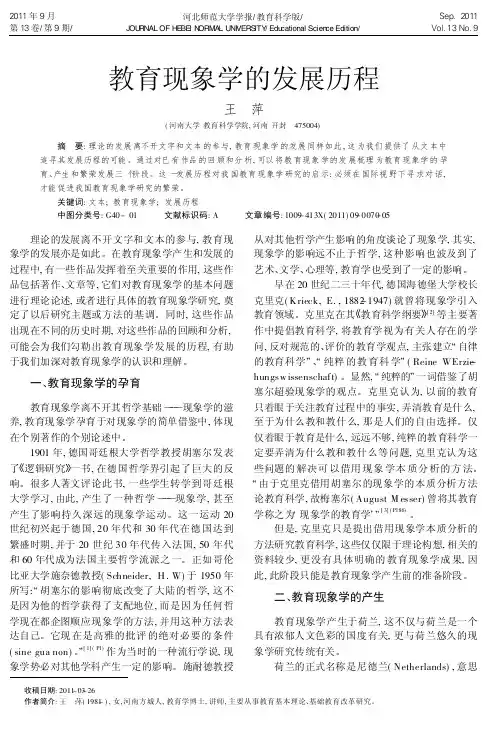

Development of the educational phenomenology 作者: 王萍[1]

作者机构: [1]河南大学教育科学学院,河南开封475004

出版物刊名: 河北师范大学学报:教育科学版

页码: 70-74页

年卷期: 2011年 第9期

主题词: 文本;教育现象学;发展历程

摘要:理论的发展离不开文字和文本的参与,教育现象学的发展同样如此。

这为我们提供了扶文本中追寻其发展历程的可能。

通过对已有作品的回顾和分析.可以将教育现象学的发展梳理为教育现象学的孕育、产生和繁荣发展三个阶段。

这一发展历程对我国教育现象学研究的启示:必须在国际视野下寻求对话,才能促进我国教育现象学研究的繁荣。

论教育现象学的演变及其趋势郭莹【摘要】教育现象学以现象学为哲学基础,植根于具体的教育实践中.从胡塞尔的“本质直观”和“生活世界”到范梅南将“悬置”这种现象学方法运用于教育现象实践研究,教育现象学经历了从内在理论生发到实践应用的发展历程.作为当前国内教育理论研究的一个热点,理论研究者和实践研究者对教育现象学关注的焦点存在着一些差异.教育现象学属于实践哲学的范畴,也必将实现于教育实践中.【期刊名称】《基础教育》【年(卷),期】2013(010)001【总页数】7页(P19-25)【关键词】教育现象学;悬置;本质直观;"做"现象学【作者】郭莹【作者单位】华东师范大学教育科学学院教育学系,上海200062【正文语种】中文【中图分类】G40.05近年来随着教育现象学在教育领域的广泛讨论,有关教育现象学研究的理论文本也越来越多。

本文聚焦国内教育现象学及其研究方法的有关文本,试图对国内这一新兴领域现有的研究成果进行分析梳理,以便为教育领域进一步研究与思考提供参考。

一、教育现象学从现象学中孕育而生教育现象学(Phenomenological Pedagogy)的哲学基础是现象学。

纵观胡塞尔现象学以及相关的“现象学运动”,现象学的发展脉络包含三个主题:一是意识现象学,以胡塞尔、萨特等人为代表;二是生活现象学或身体现象学,以海德格尔、梅洛·庞蒂为代表;三是解释学现象学或语言学现象学,以伽达默尔、维特根斯坦为代表[1]。

而现象学的哲学传统至少有六大学派:以胡塞尔为代表的超验现象学派;以海德格尔、萨特、梅洛·庞蒂等为代表的存在主义现象学派;以维特根斯坦等学者为代表的语言现象学派;以莱文纳思为代表的伦理现象学派;以伽达默尔为代表的解释现象学派;以范登伯格为代表的实践的现象学派等[2]。

虽然以上两种归类主线侧重不同,但呈现的现象学发展脉络却具有内在一致性。

(一)胡塞尔的“本质直观”和“生活世界”胡塞尔的“本质直观”一直是其基本的哲学思想焦点。

2009年3月第11卷/第3期/河北师范大学学报/教育科学版/J OURNA L OF HE BEI NORMA L UNI VERSITY /Educati7onal Science Edition/Mar.2009Vol.11No.3收稿日期:2008210220作者简介:黄明喜(19642),男,江西上饶人,华南师范大学教育科学学院教授,教育学博士,主要研究方向为中国教育史。

论中国现代教育的萌生———一种基于教育形态范式的教育史学阐释黄明喜(华南师范大学教育科学学院,广东广州 510631)摘 要:20世纪以降,现代教育日益成为中国教育历史演进的主体形态。

中国现代教育是指自鸦片战争之后逐步拓展的教育形态,即经过洋务教育、维新教育、“新政”教育、“五四”新文化运动教育等若干时段并变革至今的不断适应中国社会现代化进程的教育形态。

中国现代教育是一个描述现代中国社会的教育总体特征的范畴,它是在中国古典教育与现代教育抑或中国传统教育与中国现代教育相互对待和互为比较中确立起来的。

中国现代教育萌生于20世纪初年,以1901年改书院为学堂的诏令、1902年的壬寅学制、1904年的癸卯学制以及1905年停废科举为制度标志。

中国现代教育的萌生不是某个单一制度因素所能决定的,它乃是由多个制度因素合力来完成的。

关键词:中国现代教育;教育形态;研究范式;制度标志中图分类号:G529 文献标识码:A 文章编号:10092413X (2009)0320029205 20世纪以降,现代教育日益成为中国教育历史演进的主体形态。

但在西学东渐的社会文化背景下,包括教育史在内的我国教育学界对西方传统教育及其源流议论纷纷,且对西方现代教育及其流变津津乐道,而对何谓“中国现代教育”这一根本性问题几乎缄默无语,更遑论去深入探讨“中国古典教育”与“中国现代教育”两者之间的内在关联和嬗变情形,宏观论证“中国现代教育”的分期、特征及其价值取向等等,致使人们对20世纪的百年中国现代教育发展过程缺乏一种整体的历史感。

作者: 齐平

作者机构: 河北师大教科所!050016

出版物刊名: 河北师范大学学报:教育科学版

页码: 82-87页

主题词: 中等师范教育;历史;发展;启示

摘要: 我国中等师范教育的历史经历了六个阶段:创建及初步发展阶段;动荡阶段;恢复发展阶段;大起大落及倒退阶段;蓬勃发展的中兴阶段;进入“九五”后的中等师范教育。

历史的发展是曲折的,但其中蕴含的启示也是深刻的。

未来的中等师范教育应注意以下几点:其一,对于外国的成功经验要依据本国国情予以借鉴,不可盲目照搬或模仿;其二,中等师范教育面对初等教育师资数量与质量的双重压力,不能以牺牲质量为代价;其三,中等师范教育的改革发展不能违背教育规律,必须制定出科学的规划。

河北师范大学学报简明年表(1956—2006)

周祖谦

【期刊名称】《河北师范大学学报:哲学社会科学版》

【年(卷),期】2006(29)6

【总页数】2页(PI0015-I0016)

【关键词】《河北师范大学学报》;河北职业技术师范学院;《教学与研究》;年表;社会历史;合并组建;90年代;教育学院

【作者】周祖谦

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】G237.5;G65

【相关文献】

1.《南京航空航天大学学报)1956—1996出版年表(1993年6月前列名为《南京航空学院学报》) [J],

2.河北师范大学报(自然科学版)2006—2010年出版信息的统计分析 [J], 邱丽;柴键;刘新喜;白占立

3.福建师范大学学报创刊50周年(1956-2006) [J],

4.河北师范大学学报简明年表1956—2006 [J], 周祖谦(整理)

5.河北师范大学学报简明年表(1956-2006) [J],

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

教育现象学导论教育现象学导论---理论的桥梁教育,作为社会的重要组成部分,不仅仅是在学校中进行的学习和传授知识,更是一个特定社会中的各种行为和观念的集合。

教育现象学作为一门学科,旨在探讨教育的本质、目的以及对个体和社会产生的影响。

本文将介绍教育现象学的发展背景、相关理论以及对教育实践的意义。

一、教育现象学的发展背景教育现象学起源于哲学思考对于教育问题的探讨。

早期的教育哲学家们,如康德、黑格尔等,通过思考教育的本质与目的,揭示了教育在人类社会中的重要作用。

然而,正是在他们的思考中,教育现象学才得以逐渐形成。

教育现象学不再关注教育的抽象概念,而是将目光聚焦于教育的具体行为和观念上。

二、教育现象学的核心理论教育现象学的核心理论主要包括现象与本体、价值与实践以及个体与社会三个方面。

1. 现象与本体教育现象学认为教育是一种现象,是一个可以被观察和研究的对象。

同时,教育现象学也关注教育的本质,试图找到教育的本质特征和最根本的意义。

2. 价值与实践教育现象学认为教育是一种具有价值导向的实践。

教育不只是传递知识,更重要的是培养学生的品格、能力和态度。

教育现象学致力于解析教育实践中的价值观念,探讨不同的教育目标和方法对个体和社会的意义。

3. 个体与社会教育现象学强调教育是个体和社会相互作用的结果。

个体通过教育获得知识和技能,同时也被教育社会化,并将自己的经验和价值观念传递给社会。

教育现象学试图探讨教育如何影响个体发展以及社会整体的变迁。

三、教育现象学的意义和应用教育现象学作为一门理论学科,对教育实践具有重要的指导意义。

它的准确理论框架和科学研究方法,为教育工作者提供了理论依据和方法论支持。

1. 教育改革与创新教育现象学的研究成果可为教育改革与创新提供新的思路和理论支持。

通过对教育现象的深入研究,我们可以发现教育过程中的问题和挑战,并提出相应的解决方案。

2. 教育政策的制定与实施教育现象学可以为教育政策的制定与实施提供科学的依据和参考。

教育现象学视域下高校教师专业发展的实践转向汇报人:日期:•教育现象学理论概述•高校教师专业发展的实践转向•基于教育现象学的高校教师专业发展路径目•高校教师专业发展的实践案例分析•高校教师专业发展的未来展望与挑战录教育现象学理论概01述起源01教育现象学起源于20世纪50年代的美国,旨在为教育实践提供更加科学的理论基础。

发展02教育现象学在20世纪80年代得到了进一步发展,开始关注教育实践中的具体问题。

成熟03随着时间的推移,教育现象学逐渐成熟,形成了较为完善的教育理论体系。

教育现象学认为教育的核心是人的发展,强调尊重学生的个性差异和主体地位。

以人为本关注实践多元发展教育现象学关注教育实践中的具体问题,强调实践导向,倡导在实践中发现问题、解决问题。

教育现象学认为人的发展是多元化的,学生应该具备多种能力和素质,以适应不同的社会需求。

030201强化教师的实践意识教育现象学强调实践导向,有助于培养教师的实践意识,引导教师在实践中积累经验、提高教学水平。

引导教师关注学生个体差异教育现象学强调尊重学生的个性差异,有助于引导教师关注学生的个体差异,因材施教,提高学生的学习效果。

促进教师专业素养提升教育现象学可以帮助高校教师深入了解学生需求、分析教育问题,从而提升教师的专业素养。

教育现象学在高校教师专业发展中的应用高校教师专业发展02的实践转向1 2 3高校教师应以实践为导向,关注实际教学情境,注重培养学生的实践能力和解决问题的能力。

实践导向的教学理念高校教师应具备实践教学能力,通过实践性的教学方法和手段,引导学生将理论知识转化为实践成果。

实践教学能力的提升高校教师需要在实践中不断进行反思和总结,以改进教学方法和策略,提高教学质量和效果。

反思性实践从理论转向实践高校教师应将理论知识与实践能力相结合,注重培养学生的综合素质和能力,提高其就业竞争力和适应性。

知识与实践的结合高校教师应具备专业能力和非专业能力,如教学能力、科研能力、人际交往能力等,通过不断学习和实践提升自身的能力水平。

现象学运动的发展现象学作为一种哲学流派,并没有像其他哲学思潮那样一峰突起,然后风靡某国的哲学界,但是现象学的影响却十分深远、长久。

它的许多基本原理和方法默默地浸透到20世纪各种哲学思潮之中,因此出现了下列有趣的现象:除了奠基者胡塞尔之外,自从现象学问世以来,在哲学界举足轻重、成为泰斗的纯粹的现象学家,寥寥无几,但是运用现象学方法,受到现象学启蒙或影响的大哲学家却比比皆是。

另外,现象学家们以及运用现象学方法或原则的哲学家之间,并没有形成统一的出发点,也没有统一的研究领域和对象,所以也谈不上统一的理论风格或者哲学倾向。

他们对现象学的基本方法与原则的理解也各执己见。

所以西方把现象学称之为运动而不是流派,是再合适不过了。

第一节现象学的起源及在德国的发展在20世纪第一年,德国哲学家胡塞尔发表了《逻辑研究》一书。

《逻辑研究》的问世,是现象学诞生的标志。

该书在当时德国哲学界引起了很大反响,很多人著文评论此书。

它对当时学哲学的大学生影响更大。

许多哲学学生特意从其他大学转学到胡塞尔执教的哥廷根大学学习。

大约从1907年开始,一些最热心的学生除了听胡塞尔讲课之外,还每周举行一次哲学聚会,烟酒相伴,或宣读论文,或即兴谈玄,既而形成了哥廷根学派。

胡塞尔本人很少跻身于这些活动。

他甚至曾戏称这个小组进行的现象学研究为“小人书现象学(bildbuchphaenomenoloie)”。

这主要是因为,哥廷根学派的成员对现象学的理解,从开始便与胡塞尔不同。

早在胡塞尔的《逻辑研究》发表以前,在慕尼黑大学执教的心理学家李普(t·lipp)周围聚集着一批学生,形成了一个哲学小组,专门讨论李普的心理主义哲学。

《逻辑研究》发表以后,该小组的学生们开始以研究、讨论该书的内容为主要活动,并渐渐由李普心理主义的追随者转而热中于胡塞尔的现象学,并与李普展开辩论。

胡塞尔还亲自去讲过课。

这样该小组便转变成为现象学运动中的慕尼黑学派。

这两个学派有一个共同特点,他们都直接受到《逻辑研究》中提出的描述现象学方法的影响,遵循胡塞尔力主的“回到事物本身去”的现象学纲领,深入到不同的学科领域中,对在本质直观中显现的“事物本身”进行直接的研究,并努力作出无偏见的分析描述。