HIV核苷类反转录酶抑制剂线粒体毒性的研究现状

- 格式:pdf

- 大小:386.89 KB

- 文档页数:5

抗HIV药物的进展人类免疫缺陷病毒(HIV)是一种严重威胁全球公共卫生的病毒,它导致艾滋病的发生。

自从HIV被发现以来,科学家们一直在努力寻找和开发抗HIV药物,以控制病毒的传播和减轻患者的症状。

本文将介绍抗HIV药物的进展,包括目前已经上市的药物以及正在研发中的新药。

目前已上市的抗HIV药物1.核苷类逆转录酶抑制剂(NRTIs)核苷类逆转录酶抑制剂是最早被开发出来的抗HIV药物之一。

它们通过抑制病毒复制过程中所需的逆转录酶活性,从而阻止病毒复制。

常见的核苷类逆转录酶抑制剂包括拉米夫定、阿巴卡韦和替诺福韦等。

2.非核苷类逆转录酶抑制剂(NNRTIs)非核苷类逆转录酶抑制剂也是常用的抗HIV药物之一。

它们通过与逆转录酶结合,阻止病毒复制过程中的逆转录酶活性。

常见的非核苷类逆转录酶抑制剂包括尼拉韦林、培沙他韦和依非韦伦等。

3.蛋白酶抑制剂蛋白酶抑制剂是另一类常用的抗HIV药物。

它们通过抑制病毒复制过程中所需的蛋白酶活性,从而阻止病毒复制。

常见的蛋白酶抑制剂包括洛匹那韦、阿扎那韦和达芦那韦等。

4.整合酶抑制剂整合酶抑制剂是一类新型的抗HIV药物,它们通过抑制病毒复制过程中所需的整合酶活性,从而阻止病毒将其基因组整合到宿主细胞的染色体中。

目前已经上市的整合酶抑制剂包括拉度那韦和埃替卡韦等。

新药的研发进展除了目前已经上市的抗HIV药物,科学家们还在不断研发新的药物来应对HIV的挑战。

以下是一些正在研发中的新药:1.病毒复制抑制剂病毒复制抑制剂是一类新型的抗HIV药物,它们通过干扰病毒复制过程中的关键步骤,从而阻止病毒复制。

其中包括新型核苷类逆转录酶抑制剂、新型非核苷类逆转录酶抑制剂和新型蛋白酶抑制剂等。

2.免疫治疗药物免疫治疗药物是一种新兴的治疗方法,它通过增强患者自身免疫系统的功能,帮助患者对抗HIV。

目前正在研发的免疫治疗药物包括抗体疗法、T细胞治疗和基因编辑技术等。

3.多靶点抑制剂多靶点抑制剂是一种新型的抗HIV药物,它们通过同时抑制病毒复制过程中的多个关键靶点,从而提高治疗效果。

艾滋病治疗药物的研究进展一、内容概要近年来,随着科学技术的飞速发展,人们对艾滋病的认识和治疗取得了显著的进展。

这篇文章将重点介绍艾滋病治疗药物的研究进展,通过对现有药物及新型药物的研究、开发和临床应用进行综述,为艾滋病患者提供更为有效和安全的治疗方案。

通过对这些方面的研究进展进行分析和总结,有望为艾滋病患者提供更为有效、安全且可负担的治疗手段,进一步改善他们的生活质量和预后。

二、抗逆转录病毒治疗发展概述近年来,抗逆转录病毒治疗(Artificial Antiretroviral Treatment, ART)取得了显著的进展,极大地改善了艾滋病患者的生活质量和预后。

根据全球不同地区的统计数据和研究,自20世纪90年代第一代抗逆转录病毒药物(NRTI)的广泛应用以来,艾滋病患者的死亡率已经显著下降,预期寿命也得到了一定程度的延长。

常用的抗逆转录病毒药物可分为三大类:核苷类反转录酶抑制剂(NRTI)、非核苷类反转录酶抑制剂(NNRTI)和蛋白酶抑制剂(PI)。

这些药物通过抑制病毒的复制环节,进而阻止病毒感染造成的细胞损伤。

核苷类反转录酶抑制剂是最早应用的抗逆转录病毒药物,其代表药物如齐多夫定(Zidovudine,AZT)和拉米夫定(Lamivudine,3TC)。

这类药物通过模拟天然核苷酸结构,竞争性结合到逆转录酶上,阻止病毒DNA链的合成,从而抑制病毒复制。

NRTI类药物在长期使用过程中可能出现耐药性,因此需要根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案。

为了克服NRTI类药物的耐药性问题,研究人员开发出了新型的非核苷类反转录酶抑制剂。

这类药物包括依匹尼韦(Efavirenz,EFV)和奈韦拉匹(Nevirapine,NVP)。

NNRTI类药物通过结合到逆转录酶上的特定突变位点,阻止病毒催化基因的表达,从而抑制病毒复制。

相较于NRTI类药物,NNRTI类药物具有较高的耐药性产生率,但依然能够有效地抑制大多数耐药病毒株。

HIV抗逆转录病毒治疗法试剂开发现状总结及展望目前,HIV感染已成为全球范围内的一大公共卫生问题。

HIV(人类免疫缺陷病毒)可以导致艾滋病(获得性免疫缺陷综合症),并且对人类免疫系统造成长期的损害。

抗逆转录病毒治疗法试剂在HIV治疗和预防中发挥着重要的作用。

本文将对HIV抗逆转录病毒治疗法试剂的开发现状进行总结,并展望未来的发展趋势。

首先,HIV抗逆转录病毒治疗法试剂的主要目标是抑制病毒复制,减少病毒载量,提高免疫功能。

过去几十年来,针对HIV抗逆转录病毒治疗法的试剂研发取得了重要进展。

最早的抗逆转录病毒试剂是核苷类/核苷酸类逆转录病毒抑制剂(NRTIs),如西地那韦、拉米夫定等。

这些试剂通过竞争性抑制病毒逆转录过程中的逆转录病毒抑制剂基因,从而阻断HIV复制。

然而,由于长期使用和基因突变等原因,病毒可能发展耐药性,导致治疗失败。

为了应对HIV耐药性的问题,科学家们提出了复合治疗方案,即联合使用多种不同的抗逆转录病毒试剂,以增加病毒在抗病毒药物作用下产生突变的难度。

目前,一线治疗方案包括两种核苷类/核苷酸类逆转录病毒抑制剂和一个非核苷类逆转录病毒抑制剂(NNRTIs)或一个整合酶抑制剂(INSTIs)。

这些药物多数通过抑制不同的病毒酶或酶系统来阻断HIV复制,有效地控制了病毒复制,提高了患者的生活质量和预后。

除了传统的抗逆转录病毒治疗法试剂,近年来,新型试剂也取得了一些重要进展。

例如,广谱中和抗体(bNAbs)已成为当前研究的热点之一,它能够中和多种病毒株,并通过抑制病毒进入宿主细胞来实现治疗效果。

此外,基因编辑技术(如CRISPR/Cas9)的出现为HIV治疗提供了新的机会。

通过修改宿主细胞的基因,科学家们试图阻断HIV复制并修复被病毒损害的免疫细胞。

这些新型试剂的研究还处于初级阶段,但给人们带来了巨大的希望。

尽管取得了重要进展,但HIV抗逆转录病毒治疗法试剂仍面临着挑战和限制。

首先,药物耐药性问题一直是困扰治疗效果的重要因素。

抗逆转录病毒治疗艾滋病的研究进展艾滋病是一种由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的慢性病毒感染疾病。

自从上世纪80年代起,人类免疫缺陷病毒感染已经导致了数百万人的死亡。

尽管有疫苗和治疗药物的出现,但艾滋病仍然是全球范围内的重大公共卫生问题。

抗逆转录病毒治疗(ART)已经在提供患者生存质量和寿命方面取得了巨大的突破,并成为艾滋病管理的主要手段之一。

本文将介绍抗逆转录病毒治疗艾滋病的最新研究进展。

抗逆转录病毒治疗的原理是通过使用药物来抑制HIV的繁殖和复制过程。

目前,抗逆转录病毒治疗方案主要包括三类药物:核苷类逆转录酶抑制剂(NRTIs)、非核苷类逆转录酶抑制剂(NNRTIs)和蛋白酶抑制剂(PIs)。

这些药物可以有效地控制病毒复制,减少病毒载量,从而延缓疾病的进展和提高患者的生活质量。

然而,由于HIV的高度变异性和易感性,以及长期使用抗逆转录病毒治疗药物可能引发的耐药性问题,目前的抗逆转录病毒治疗仍然面临一些挑战。

因此,针对艾滋病的研究一直在不断进行,以寻找更有效的治疗策略和药物。

近年来,科研人员在抗逆转录病毒治疗艾滋病领域取得了一系列重要的突破。

一个重要的进展是引入了单剂抗逆转录病毒治疗。

传统的抗逆转录病毒治疗方案需要患者每天使用多种药物,但单剂抗逆转录病毒治疗可以通过使用一种药物来简化治疗方案,提高患者的依从性。

一项在2019年进行的研究表明,单剂治疗的效果与传统方案相当,这为更简便的治疗方案提供了新的可能性。

另一个重要的研究领域是疫苗的开发。

虽然目前尚未有可用的艾滋病疫苗,但科学家们正在不断努力寻找有效的疫苗。

一种新型疫苗的研究重点是针对HIV外膜糖蛋白(Env)的抗体。

Env是HIV感染人体细胞的关键蛋白,因此研发能够产生对Env具有高度中和活性的抗体是一个重要的方向。

一些前期研究显示,这类抗体可以显著降低HIV感染的风险,为艾滋病疫苗的开发提供了新的思路。

此外,基因编辑技术也是近年来在抗逆转录病毒治疗领域引起关注的研究方向之一。

中国艾滋病抗病毒治疗进展与成就一、本文概述艾滋病,即获得性免疫缺陷综合征,自上世纪80年代初首次被发现以来,已成为全球性的重大公共卫生挑战。

中国作为世界上人口最多的国家,其艾滋病防控与治疗工作的重要性不言而喻。

随着医学科技的进步和国家政策的支持,中国在艾滋病抗病毒治疗方面取得了显著进展和成就。

本文旨在概述中国艾滋病抗病毒治疗的发展历程、现状以及面临的挑战,并分析其背后的因素,最后展望未来的发展趋势。

通过对中国艾滋病抗病毒治疗进展与成就的全面梳理,旨在为相关政策制定者、医疗工作者以及公众提供有益的参考和启示。

二、中国艾滋病抗病毒治疗的发展历程自上世纪80年代艾滋病病毒(HIV)首次被发现以来,艾滋病已成为全球性的公共卫生挑战。

面对这一严峻形势,中国政府高度重视,采取了一系列积极有效的措施,推动艾滋病抗病毒治疗的研究与实践。

经过多年的努力,中国艾滋病抗病毒治疗取得了显著进展和成就。

初期阶段,中国艾滋病抗病毒治疗面临着巨大的挑战。

由于缺乏足够的认识和技术支持,抗病毒治疗工作起步较晚,治疗策略相对单一。

然而,随着国际合作的加强和国内研究的深入,中国艾滋病抗病毒治疗逐渐步入了正轨。

进入21世纪后,中国政府加大了对艾滋病抗病毒治疗的投入,不断完善相关政策法规,推动治疗技术的进步。

同时,加强与国际组织和其他国家的合作与交流,借鉴国际先进经验,为中国艾滋病抗病毒治疗提供了有力支持。

近年来,中国艾滋病抗病毒治疗取得了突破性进展。

治疗策略逐渐多元化,药物种类不断丰富,治疗效果显著提高。

中国政府还积极推动艾滋病抗病毒治疗的普及和规范化,为更多患者提供了及时有效的治疗机会。

目前,中国艾滋病抗病毒治疗已经形成了较为完善的体系,治疗水平和国际接轨。

未来,随着科技的不断进步和政策的持续优化,相信中国艾滋病抗病毒治疗将取得更加显著的成就,为全球艾滋病防治事业作出更大贡献。

三、中国艾滋病抗病毒治疗的主要成就近年来,中国在艾滋病抗病毒治疗方面取得了显著的成就。

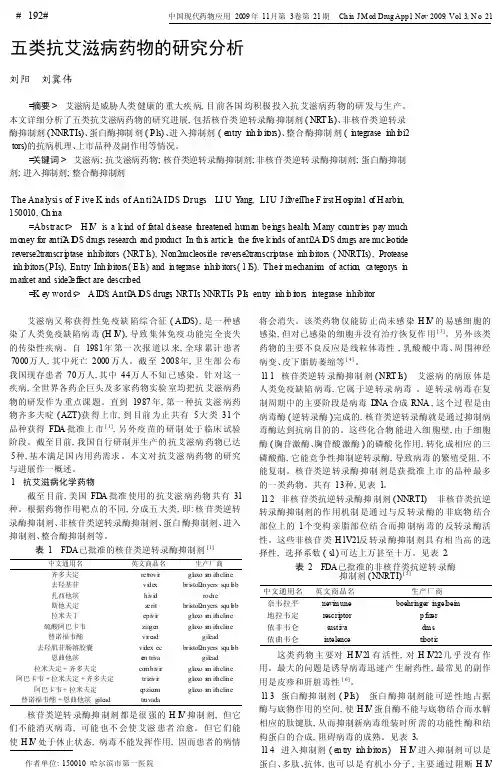

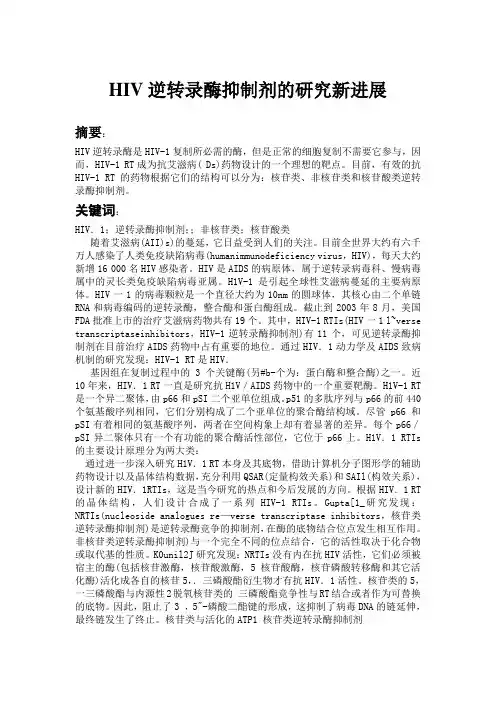

HIV逆转录酶抑制剂的研究新进展摘要:HIV逆转录酶是HIV-1复制所必需的酶,但是正常的细胞复制不需要它参与,因而,HIV-1 RT成为抗艾滋病( Ds)药物设计的一个理想的靶点。

目前,有效的抗HIV-1 RT的药物根据它们的结构可以分为:核苷类、非核苷类和核苷酸类逆转录酶抑制剂。

关键词:HIV.1;逆转录酶抑制剂;;非核苷类;核苷酸类随着艾滋病(AII)s)的蔓延,它日益受到人们的关注。

目前全世界大约有六千万人感染了人类免疫缺陷病毒(humanimmunodeficiency virus,HIV),每天大约新增16 000名HIV感染者。

HIV是AIDS的病原体,属于逆转录病毒科、慢病毒属中的灵长类免疫缺陷病毒亚属。

H1V-1是引起全球性艾滋病蔓延的主要病原体。

HIV一1的病毒颗粒是一个直径大约为10nm的圆球体,其核心由二个单链RNA和病毒编码的逆转录酶,整合酶和蛋白酶组成。

截止到2003年8月,美国FDA批准上市的治疗艾滋病药物共有19个。

其中,HIV-1 RTIs(HIV一1 l~verse transcriptaseinhibitors,HIV-1逆转录酶抑制剂)有11个,可见逆转录酶抑制剂在目前治疗AIDS药物中占有重要的地位。

通过HIV.1动力学及AIDS致病机制的研究发现:HIV-1 RT是HIV.基因组在复制过程中的3个关键酶(另#b-个为:蛋白酶和整合酶)之一。

近10年来,HIV.1 RT一直是研究抗H1V/AIDS药物中的一个重要靶酶。

H1V-1 RT 是一个异二聚体,由p66和pSI二个亚单位组成。

p51的多肽序列与p66的前440个氨基酸序列相同,它们分别构成了二个亚单位的聚合酶结构域。

尽管p66和pSI有着相同的氨基酸序列,两者在空间构象上却有着显著的差异。

每个p66/pSI异二聚体只有一个有功能的聚合酶活性部位,它位于p66上。

H1V.1 RTIs 的主要设计原理分为两大类:通过进一步深入研究H1V.1 RT本身及其底物,借助计算机分子图形学的辅助药物设计以及晶体结构数据,充分利用QSAR(定量构效关系)和SAIl(构效关系),设计新的HIV.1RTIs,这是当今研究的热点和今后发展的方向。

中草药中HIV-1三大酶类抑制剂研究进展前言HIV-1(人类免疫缺陷病毒类型1)是导致艾滋病发生的原因之一,对人类健康造成了极大的威胁。

现在,抗病毒治疗已经成为我们控制病情的有效手段。

其中,抑制HIV-1病毒的三大酶类(反转录酶、整合酶和蛋白酶)是目前抗病毒治疗的主要靶点。

而中草药中含有多种活性成分,其中可能存在具有研究价值的抗HIV-1酶类活性物质,因此逐渐成为了抗HIV-1药物研究的重要方向。

本文将对中草药中HIV-1三大酶类抑制剂的研究进展进行探讨。

反转录酶抑制剂反转录酶是HIV-1病毒复制过程中不可或缺的酶类之一,负责将病毒RNA转录成DNA,是HIV-1病毒复制的关键酶类。

现有的HIV-1反转录酶抑制剂主要分为两类:核苷类和非核苷类。

•核苷类反转录酶抑制剂:如齐多夫定(Zidovudine,AZT)、洛韦林(Lamivudine,3TC)、司他夫定(Stavudine,D4T)等。

这类抑制剂可以与反转录酶结合,抑制其催化作用,从而阻止病毒DNA的合成。

但由于某些原因,这类药物往往容易产生耐药性。

•非核苷类反转录酶抑制剂:如内沙韦林(Nevirapine,NVP)、依非韦伦(Efavirenz,EFV)、里拉韦林(Rilpivirine,RPV)等。

这类抑制剂则是通过与反转录酶结合,阻止其活性酶结构域的构象变化,从而抑制其催化作用。

目前,研究人员也在寻找更多的反转录酶抑制剂。

据报道,一些中草药提取物中含有具有反转录酶抑制作用的成分。

例如,黄柏中的黄芩素被证实具有抑制HIV-1反转录酶活性的作用。

整合酶抑制剂整合酶是HIV-1病毒复制过程中的关键酶类,其作用是将病毒DNA插入宿主细胞DNA中。

因此,研究整合酶抑制剂已成为发展HIV-1治疗药物的重要方向。

现有的整合酶抑制剂主要包括两类:酰替转康(Raltegravir,RAL)和艾福他韦(Dolutegravir,DTG)两种。

近年来,一些中草药提取物中也被发现具有抑制整合酶活性的成分。

艾滋病HAART治疗的不良反应及机制研究进展张瀚丹;宋天章;杨柳萌;郑永唐【摘要】高效抗逆转录病毒疗法(Highly active antiretroviral treatment,HAART)是目前临床上最基本的艾滋病治疗方法,能有效降低患者病毒载量,延缓AIDS进程,显著延长患者寿命.随着制药成本的下降及我国“四免一关怀”政策的实施,绝大多数艾滋病患者能及时获得有效的HAART治疗.然而,在长期用药过程中,HAART药物所致的不良反应也引起医护人员及患者的广泛关注.所有抗逆转录病毒药物均能在患者体内引起药物相关的毒副反应,包括皮疹、胃肠道反应、肝毒性、肾毒性、骨髓抑制、代谢紊乱及神经系统毒性等.部分严重不良反应可导致HAART治疗的中断,甚至出现机体生理功能的严重损伤,严重影响艾滋病患者预后.本文综述了艾滋病HAART治疗中出现的不良反应及其发生机制.【期刊名称】《皮肤病与性病》【年(卷),期】2018(040)002【总页数】4页(P186-189)【关键词】HIV;AIDS;高效抗逆转录病毒疗法;不良反应【作者】张瀚丹;宋天章;杨柳萌;郑永唐【作者单位】大理学院药学与化学学院,云南大理671000;中国科学院昆明动物研究所、云南省活性多肽研究与利用重点实验室/中国科学院动物模型与人类疾病重点实验室,云南昆明650223;中国科学院昆明动物研究所、云南省活性多肽研究与利用重点实验室/中国科学院动物模型与人类疾病重点实验室,云南昆明650223;中国科学院昆明动物研究所、云南省活性多肽研究与利用重点实验室/中国科学院动物模型与人类疾病重点实验室,云南昆明650223;中国科学院昆明动物研究所、云南省活性多肽研究与利用重点实验室/中国科学院动物模型与人类疾病重点实验室,云南昆明650223【正文语种】中文【中图分类】R512.91高效抗逆转录病毒疗法(Highly active antiretroviral treatment,HAART)是由3种或3种以上抗逆转录病毒药物组成的目前针对HIV感染者最有效的治疗方法。

HIV核苷类逆转录酶抑制剂的研究进展章达药升3班12331171摘要:艾滋病(AIDS)是由人免疫缺陷病毒I型(HIV一1)感染引起的严重疾病。

HIV 属于RNA逆转录病毒。

因此,逆转录酶抑制剂成为重要的治疗艾滋病的药物核苷类逆转录酶抑制剂是核苷或核苷酸结构衍生物,通过竞争性地抑制天然核苷与HIV-1逆转录酶的结合,阻碍前病毒DNA的合成。

本文综述了核苷酸类HIV逆转录酶抑制剂的几种代表性药物的作用原理。

关键词:艾滋病;逆转录酶抑制剂;药物治疗HIV Research progress of nucleoside reverse transcriptase inhibitors Summary :HIV/AIDS (AIDS) Is determined by the human immune-deficiency virus I (HIV 1) Serious diseases caused by infection. HIV belongs to RNA retrovirus. Therefore, reverse transcriptase inhibitors have become important drugs for treatment of HIV nucleoside reverse transcriptase inhibitors are derivatives of nucleoside or nucleotide structure, through competitive inhibition of natural nucleosides and HIV-1 combination of the reverse transcriptase enzyme, preventing viruses before DNA synthesis. Nucleotide class this article provides an overview of HIV reverse transcriptase inhibitor of several representative drugs works.Key words: AIDS, the reverse transcriptase inhibitor; treatment引言:艾滋病病毒(HIV)是一种RNA病毒。

药物化学中的抗艾滋病病药物研究药物化学中的抗艾滋病药物研究艾滋病是由人体内感染人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的一种严重的免疫缺陷疾病。

目前,艾滋病已成为全球范围内的重大公共卫生问题,给人类的生命和健康带来了严重威胁。

为了有效控制和治疗艾滋病,药物化学领域一直在致力于研究和开发抗艾滋病药物。

本文将介绍药物化学中的抗艾滋病药物研究的进展和挑战。

一、背景与意义随着艾滋病疫情的加剧,抗艾滋病病毒药物研究变得尤为重要。

抗艾滋病药物的研发可以有效控制病毒复制和进一步传播,提高患者的生活质量和预后。

因此,药物化学中对抗艾滋病病毒的研究具有重要的科学意义和社会意义。

二、抗艾滋病药物的研究进展1.核苷类逆转录酶抑制剂核苷类逆转录酶抑制剂是目前抗艾滋病药物研究的重点和主力。

这类药物通过干扰病毒的逆转录酶活性,阻断病毒的复制和扩散。

经过不断研究和进化,已经开发出多种有效的核苷类逆转录酶抑制剂,如拉米夫定、阿比卡韦等。

这些药物已广泛应用于临床治疗,并取得了良好的效果。

2.非核苷类逆转录酶抑制剂非核苷类逆转录酶抑制剂是另一类重要的抗艾滋病药物。

与核苷类逆转录酶抑制剂相比,非核苷类逆转录酶抑制剂通过与逆转录酶结合并抑制其活性,从而达到抗病毒的效果。

目前已经开发出一些有效的非核苷类逆转录酶抑制剂,如尼拉韦林、依非韦伦等。

这些药物可与核苷类逆转录酶抑制剂联合使用,提高治疗的效果。

3.蛋白酶抑制剂蛋白酶抑制剂是抗艾滋病药物研究中的新兴领域。

病毒的蛋白酶在病毒的复制过程中起到了关键作用,因此抑制蛋白酶的活性可以有效防止病毒的复制和传播。

目前,已经有一些蛋白酶抑制剂开始进入临床试验阶段,展现出潜在的应用前景。

三、抗艾滋病药物研究的挑战1.耐药性随着抗艾滋病药物的广泛应用,耐药性逐渐成为制约艾滋病治疗效果的重要因素。

病毒的变异性和复制速度快导致了药物的选择压力,从而促使病毒进化产生耐药突变。

因此,耐药性的监测和防控成为抗艾滋病药物研究中的重要课题。

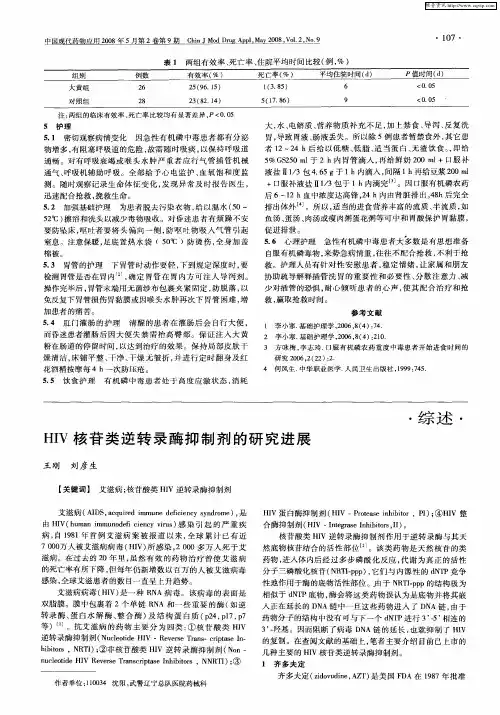

对核苷类逆转录酶抑制剂在艾滋病治疗中的应用效果进行探讨分析摘要:目的:探讨在对艾滋病进行治疗时使用核苷类逆转录酶抑制剂的临床效果。

方法:选择2017年5月-2019年5月内,在我院收治的32例艾滋病患者,随机抽取各16例,设为对照和研究两组,用齐多夫啶(AZT)+ 拉米夫啶(3tc)+ lopinavir(lPV)治疗的为研究组,用奈韦拉平、奈非那韦和司他夫定治疗的为对照组,比较两组治疗效果。

结果:研究组的治疗效果81.25%比对照组要好(P<0.05,χ2=4.8000)。

结论:在对艾滋病进行治疗时使用核苷类逆转录酶抑制剂齐多夫啶(AZT)+ 拉米夫啶(3tc)+ lopinavir(lPV),提高治疗效果,具有较高的临床推广应用价值。

关键词:艾滋病;核苷类逆转录酶抑制剂;齐多夫啶;拉米夫啶;lopinavir艾滋病是由于HIV引起的免疫系统疾病,该病主要经过血液传播,性传播和母婴传播,死亡率高,有研究证明核苷类逆转录酶抑制剂可以有效的抑制耐药病毒株,起到治疗的作用[1]。

本研究探讨了2017年5月-2019年5月内32例艾滋病患者进行治疗时使用核苷类逆转录酶抑制剂的临床效果,结果报告如下。

1、一般资料1.1基本资料选择2017年5月-2019年5月内,在我院收治的32例艾滋病患者,随机抽取各16例,设为对照和研究两组,研究组5例女性,11例男性,患者年龄22-75岁,平均(35.61±8.94)岁;对照组8例女性,8例男性患者,年龄21-78岁,平均(36.32±9.04)岁。

两组患者在年龄、性别方面均无统计学差异(P>0.05,X2=1.476,t=0.0644)。

本次研究中的所有患者和家属均已经签署了知情同意书,我院的伦理委员会也批准了本次实验,纳入标准:所有患者均符合艾滋病的诊断标准,并同意本次研究;排除标准:其它类型免疫系统疾病,药物过敏,不配合本次研究,恶性肿瘤,精神疾病。

HIV核苷类反转录酶抑制剂线粒体毒性的研究现状吴念宁;黄绍标【期刊名称】《广西医学》【年(卷),期】2011(033)010【摘要】@@ 自从开展高效抗反转录病毒治疗(highly active antiretroviral therapy, HAART)之后,人类免疫缺陷病毒(humen immunodeficiency virus, HIV)感染者或艾滋病(acquired immunodeficiency syndrome, AIDS)患者的预期寿命大为改观.与此同时,人们对长期服用抗病毒药物产生远期并发症有了新的认识[1].虽然抗HIV药物在不断增加,但核苷类反转录酶抑制剂(nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NRTIs)仍然是我国使用的一线药物,其导致的毒副作用较多,其中线粒体毒性越发引人关注.【总页数】5页(P1357-1361)【作者】吴念宁;黄绍标【作者单位】广西南宁市第四人民医院感染科,南宁市,530023;广西南宁市第四人民医院感染科,南宁市,530023【正文语种】中文【中图分类】R512.91【相关文献】1.非核苷类反转录酶抑制剂引起的肝毒性及相关风险因素研究 [J], 周德鹏;梁凌云;李放;徐华;吴丽娜2.非核苷类HIV-1反转录酶抑制剂:一类新的抗艾滋病药物 [J],3.核苷类逆转录酶抑制剂线粒体毒性发病机制的研究进展 [J], 孙玉;陈德喜4.非核苷类抗反转录酶抑制剂引起的肝毒性及相关风险因素分析 [J], 袁海燕;曲晓伟5.比较以蛋白酶抑制剂或非核苷类反转录酶抑制剂为主方案治疗HIV/HCV合并感染患者的安全性 [J], 孙洪清;胡芸文;黄琴;王江蓉;张仁芳;沈芳;邬敏;董婕;周晓明;蔡卫平因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。