两次世界经济全球化

- 格式:doc

- 大小:160.00 KB

- 文档页数:21

考点:世界经济联系一个整体的发展过程1.新航路开辟,使世界由分散走向联合,世界开始联成一个整体。

2.两次工业革命,使世界市场日益扩大,世界连成一个整体。

第一次工业革命促进了经济的迅速发展,西方各国急需开辟海外市场和原料产地,疯狂对外扩张,积极开拓世界市场,资本主义世界体系逐步确立。

第二次工业革命,汽车、飞机、电话、电报的发明,加强了世界各地人们的联系,世界连成一体,以欧美列强为主导的资本主义世界体系最终建立。

3.经济全球化发展,世界成为密不可分的整体。

冷战结束后,在高新科技的推动下,世界经济迅速发展,各国各地区之间的联系越来越密切,经济全球化发展,世界成为密不可分的整体。

例题1新航路开辟之所以被认为是人类历史的一大进步,最主要是由于()A.大大开阔了人们的视野B.人类开始由各民族分散孤立地发展走向整体世界C.证明了地圆学说的正确性D.发现了美洲新大陆答案:B解析:四个选项都能体现出进步,但最主要的是新航路使“人类开始由各民族分散孤立地发展走向整体世界”,答案B。

例题219世纪末20世纪初,在工业革命的推动下,世界联系越来越密切,世界各地的相互影响也越来越明显,世界最终形成为一个整体。

关于这一历史性时刻,明显错误的是()A.西方国家加快了殖民侵略的步伐B.中国仍保持着与世界隔离的状态C.整个世界基本形成统一的市场D.新科技发明有助于世界的联系答案:B解析:1840年的鸦片战争,使中国开始沦为半殖民地半封建社会,到19世纪末20世纪初,中国已成为资本主义国家殖民体系的一部分,被卷入资本主义世界市场体系。

答案B。

1. 世界文明发展的历史是由分散走向整体,从区域走向全球的历史。

打破了以往世界各个地区相互隔绝和孤立发展局面,使世界由分散走向整体开始于()A.意大利资本主义萌芽B.欧洲文艺复兴C.新航路的开辟D.英国资产阶级革命2.工业革命大大密切了世界各地之间的联系,其基本媒介是()A.具有威慑力的炮舰B.物美价廉的商品C.先进的通讯手段D.资本主义政治制度3.从经济全球化的角度看,新航路开辟的最重要的意义是()A.促进了资本主义的发展B.加强了世界联系,世界开始连成一个整体C.推动了文化的发展D.使大西洋沿岸经济发展起来4.“近500年来发生过三次结构性的权力转变......第一次是西方世界(欧洲)的崛起,此转变始于15世纪,在19世纪急剧加速;第二次转变发生在19世纪末美国的崛起 (20)世纪的全球经济、科技、文化和理念,大半时间由美国主导;我们目前正在经历的则是现代时尚的第三次权力转变,或可称为‘群雄竞起’的时代。

经济全球化的影响与发展一、经济全球化的概念和历史背景经济全球化是指各国之间在经济领域中的联系和交往日益加强,相互依存性上升的趋势,主要表现为商品、资金、技术、人力等要素的流动和交换增多,实现了经济的跨界化、多元化、复杂化和国际化。

经济全球化起源于16世纪欧洲大航海时代和17、18世纪的工业革命,经过两次世界大战和冷战后,进入了21世纪。

二、经济全球化的影响1.促进全球经济增长和发展。

通过资本、货物、技术、人才的自由流动,创造了更多的经济机会和就业机会,推动了全球经济的发展。

2.加深各国之间的相互联系和依存。

新兴经济体和发达国家之间的经济合作,为他们之间的政治合作提供了更多的机会和可能。

3.造成经济竞争和失业的问题。

发展中国家在面对发达国家的经济竞争时,往往面临着资源、技术、市场等方面的制约,造成失业率的上升和社会的不稳定。

4.加剧贫富差距。

在全球化的过程中,富有的国家拥有越来越多的主导地位,贫困的国家和人民则越来越边缘化。

富裕人群越来越富,而贫困和失业人群却越来越困难。

三、经济全球化的现状和趋势1.经济全球化出现重要变化,新的发展趋势呈现以上市场为主体、中小企业和新兴产业为代表、经贸人文交流为纽带的多层次多元化经贸合作格局。

2.全球经济保持平稳增长,但主要发达经济体和新兴市场经济体增速放缓,发展中国家表现更好。

3.跨国投资格局发生变化,发达国家直接投资下降,新兴市场国家投资持续增长。

4.贸易与投资自由化倾向,沿着市场对市场第一原则的方向发展,形成以规则为基础的自由化和便利化增长模式。

5.数字经济成为全面开花的新业态,给经济全球化开辟了新的发展空间和增长点。

四、经济全球化发展的政策建议1.加强全球贸易和投资自由化,推进双方创造性地互利共赢,避免单一的贸易保护主义。

2.协调国际制度,建立和完善供应链体系与供应商结构,帮助发展中国家优化产业结构和受益于全球价值链。

3.扶持新兴市场国家和发展中国家发展数字经济,推动各国数字经济的互联互通,提高其资源和市场的利用水平。

经济全球化历程及表现一、引言经济全球化是指各国经济相互交流、合作和依存程度不断加深的现象。

随着全球化进程的不断推进,各国之间的经济联系日益紧密,全球经济一体化的趋势愈发明显。

本文将从历史角度出发,探讨经济全球化的发展历程及其表现。

二、经济全球化的发展历程1. 初期阶段经济全球化的萌芽可以追溯到15世纪的大航海时代。

当时,欧洲国家通过海上贸易与亚洲、非洲建立起了联系,商品和财富开始在不同地区间流动。

随着殖民主义的兴起,欧洲国家开始在全球范围内建立殖民地,加强了不同地区之间的经济联系。

2. 工业革命后19世纪的工业革命进一步推动了经济全球化的发展。

工业化带来的技术进步和生产力的提高,使得商品生产和流通更加便捷,国际贸易规模不断扩大。

跨国公司的兴起也加速了经济全球化的进程,它们通过在不同国家建立生产基地和销售网络,实现了跨国分工和资源配置。

3. 第二次世界大战后第二次世界大战后,国际经济合作组织的建立推动了经济全球化的进一步发展。

1944年,布雷顿森林体系的确立为全球货币体系提供了稳定性,促进了国际贸易的增长。

同时,关税和贸易总协定(GATT)的签署降低了各国之间的贸易壁垒,促进了贸易自由化。

4. 当代全球化20世纪80年代以来,信息技术的快速发展和交通运输的便捷性进一步推动了经济全球化的进程。

互联网的普及使得信息流动更加便利,跨国公司的生产和管理也更加高效。

此外,跨国公司的全球化战略和供应链管理的发展,使得全球范围内的资源配置更加灵活和高效。

三、经济全球化的表现1. 跨国贸易的增长随着经济全球化的深入推进,跨国贸易规模不断扩大。

各国之间的商品和服务流动更加频繁,国际贸易成为经济增长的重要驱动力。

全球价值链的形成使得不同国家参与到产品生产的不同环节中,进一步促进了贸易的增长。

2. 跨国投资的增加经济全球化推动了跨国直接投资的增加。

跨国公司通过在不同国家建立生产基地和销售网络,实现全球资源的配置和优化。

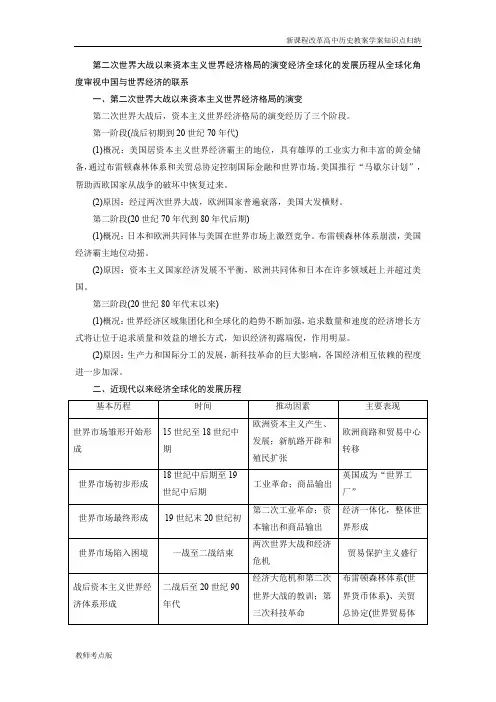

第二次世界大战以来资本主义世界经济格局的演变经济全球化的发展历程从全球化角度审视中国与世界经济的联系一、第二次世界大战以来资本主义世界经济格局的演变第二次世界大战后,资本主义世界经济格局的演变经历了三个阶段。

第一阶段(战后初期到20世纪70年代)(1)概况:美国居资本主义世界经济霸主的地位,具有雄厚的工业实力和丰富的黄金储备,通过布雷顿森林体系和关贸总协定控制国际金融和世界市场。

美国推行“马歇尔计划”,帮助西欧国家从战争的破坏中恢复过来。

(2)原因:经过两次世界大战,欧洲国家普遍衰落,美国大发横财。

第二阶段(20世纪70年代到80年代后期)(1)概况:日本和欧洲共同体与美国在世界市场上激烈竞争。

布雷顿森林体系崩溃,美国经济霸主地位动摇。

(2)原因:资本主义国家经济发展不平衡,欧洲共同体和日本在许多领域赶上并超过美国。

第三阶段(20世纪80年代末以来)(1)概况:世界经济区域集团化和全球化的趋势不断加强,追求数量和速度的经济增长方式将让位于追求质量和效益的增长方式,知识经济初露端倪,作用明显。

(2)原因:生产力和国际分工的发展,新科技革命的巨大影响,各国经济相互依赖的程度进一步加深。

二、近现代以来经济全球化的发展历程20世纪80年代至今中西社会发展的对比(一)关于布雷顿森林体系作用的争论(1)清华大学五道口金融学院理事长、全国人大财经委副主任吴晓灵总结了布雷顿森林系对稳定战后经济发挥的重要作用。

吴晓灵认为,布雷顿森林体系通过“双挂钩”为世界经济提供了稳定的货币锚,布雷顿森林体系的成功构建,也为当时各国通过合作协商的形式解决争议问题提供了典范。

(2)财政部副部长朱光耀也充分肯定了布雷顿森林体系发挥的重要作用和至今仍延续的重要影响。

朱光耀指出,布雷顿森体系在1973年结束,此后布雷顿森林体系被牙买加体系取代,但国际货币基金组织和世界银行作为布雷顿森林体系的两个重要机构,继续发挥着全球性的影响。

就这个意义而言,布雷顿森林体系作为第二次世界大战之后国际政治经济金融秩序的重要组成部分,直到今天仍继续发挥着重要的作用。

经济全球化的进程从资本主义世界经济体系形成之日起(20世纪初,以欧美国家为主导的世界体系已经形成),经济全球化就已启动。

到20世纪初,一个全球贸易体系初步形成。

然而不久,这一进程被两次世界大战打断。

二战结束后,经济全球化加快发展。

到80年代,随着跨国公司的兴起,经济全球化进入一个快速发展的新阶段。

◆ 表现1:跨国公司既是促进经济全球化的重要动力,又是经济全球化的主要表现。

特点:它以整个世界为生产、经营的领域,推行全球发展战略,作用:加强了各国经济联系,并带动了发展中国家经济增长。

跨国公司的全球扩张往往伴随着私人资本竞争的无序性,对东道国的民族经济发展与政治稳定存在一定的负面影响,从而进一步助长了国际经济秩序的不平稳。

◆ 表现2:从关贸总协定到世界贸易组织过程:1947年10月,23个国家在日内瓦签订《关税与贸易总协定》(GATT ),以多边协定的方式,推动国际贸易的自由化。

但是,关贸总协定不是一个正式的国际组织。

1994年,在摩洛哥马拉喀什举行的国际会议正式决定成立世界贸易组织(WTO )。

从1995年1月1日起,世界贸易组织开始运作。

它是独立于联合国的国际组织,负责管理世界经济和贸易秩序。

经过多年谈判,中国于2001年12月加入该组织。

◆ 性质:国际贸易管理和仲裁机制。

作用:1促进多边贸易协议的实施与运作; 2为新议题提供谈判场所; 3推动争端的解决;4执行贸易政策审议机制;5与世界银行和国际货币基金组织合作,进一步融合全球经济政策的决策。

宗旨:它实行非歧视原则、互惠原则、市场准入原则和公平竞争原则。

发展不平衡与全球性问题:加速了世界经济的融合与发展,又引发了大量全球性问题:问题1、发达地区与不发达地区之间的经济矛盾与日俱增。

不合理的国际分工加大了世界范围内的贫富差异。

“南北关系”日趋紧张。

问题2、经济全球化使能源消耗增速,生态环境问题日趋突出。

随着工业化在世界范围内的推进,能源危机与能源冲突迭现,人类环境也因此变化。

2020年高考历史二轮专题复习14:当今世界政治和经济格局发展的趋势(附解析)考纲指导:1.第二次世界大战后世界政治格局的演变:(1)美苏两极对峙格局的形成;(2)多极化趋势在曲折中发展;(3)两极格局的瓦解和多极化趋势的加强。

2.第二次世界大战后世界经济的全球化趋势:(1)布雷顿森林体系的建立;(2)世界经济区域集团化;(3)世界贸易组织和中国的加入。

知识梳理本专题分为三条主线:主线一从两极格局到多极化格局是二战后世界政治格局演变的总趋势(1)二战后初期,美苏两极格局取代了传统的以欧洲为中心的国际关系格局。

(2)20世纪六七十年代随着不结盟运动的兴起、欧共体、中国和日本经济的发展,世界格局向多极化方向发展。

(3)苏联解体后,多极化趋势进一步加强。

世界形势出现缓和与紧张、和平与动荡并存的局面。

主线二区域集团化趋势:从“欧共体”到“欧盟”、北美自由贸易区、亚太经合组织、扩大的东盟、非洲联盟的成立等都是当今世界区域集团化趋势的主要表现。

主线三经济全球化趋势:布雷顿森林体系、关贸总协定、世界银行、国际货币基金组织的建立,一方面确立起以美国为首的资本主义世界经济体系,另一方面,也进一步推动了经济的全球化,世界贸易组织的建立、全球性资本市场的形成、生产的国际化程度提高、跨国公司成为国际经济活动的主体、越来越多的国家采用市场经济体制等,都是当前经济全球化的主要表现,同时也推动经济全球化向更深更广的层面发展。

常规考点一当今世界政治格局的演变一、美苏两极对峙格局的形成1.原因(1)美苏战时同盟关系破裂,国家利益和社会制度冲突。

(2)西欧普遍衰落,美苏实力增强,争夺世界霸权。

2.表现3.影响:一方面加剧世界紧张局势,另一方面一定程度上避免了新的世界大战的发生。

二、多极化趋势的出现1.欧洲走向联合(1)过程:法德和解,1967年欧洲共同体成立。

(2)影响:促进欧洲经济发展和实力增强;促进世界多极化趋势加强。

2.日本崛起:成为资本主义世界第二经济大国;谋求政治大国地位。

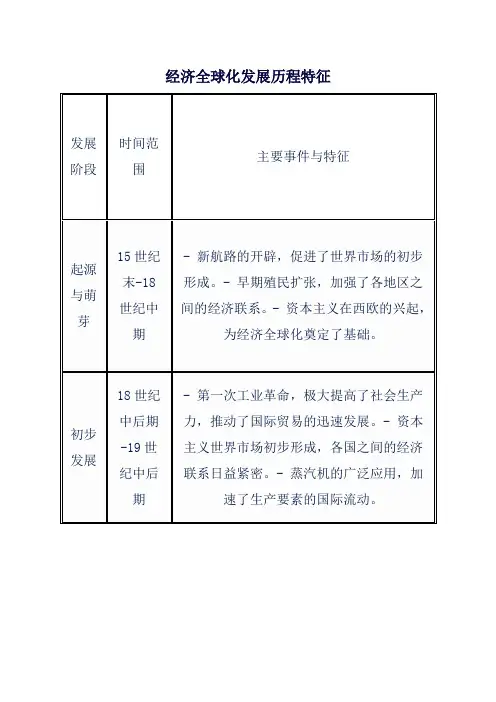

经济全球化趋势发展历程经济全球化趋势发展历程如下:1.开始起步阶段(15~18世纪)随着新航路开辟和商业资本主义殖民高潮的到来,资本主义世界市场开始形成。

背景:资本主义萌芽和发展(动力)史实:新航路开辟、西荷英等国的殖民扩张方式:西班牙、葡萄牙、荷兰、英国暴力掠夺特征:封建力量与资本力量结合后果:世界成为一个整体,各地联系加强;对不同地区产生不同的影响世界经济格局的变动:中心从亚洲逐渐向欧洲转移2.初步形成阶段(19世纪初期至中期)背景:工业革命的完成(资本主义生产力发展)方式:商品输出特征:经济扩张与军事侵略相结合后果:亚非拉成为资本主义的商品市场和原料产地,先进生产方式、思想观念的传播世界经济格局的变动:欧洲成为世界经济中心3.最终形成阶段(19世纪末20世纪初)背景:第二次工业革命完成方式:资本输出和商品输出特征:经济扩张与军事侵略相结合后果:亚非拉几乎完全成为资本主义的殖民地和半殖民地世界经济格局:欧洲依然是世界经济中心,北美经济地位日渐重要4.陷入困境阶段(第一次世界大战至第二次世界大战结束)两次世界大战及其间的30年代经济大危机,战争的影响与贸易保护主义盛行5.制度化阶段(第二次世界大战后至20世纪90年代)资本主义世界经济体系的形成,把全球化推进到制度化阶段。

背景:战争结束;力量对比变化;科技革命;两极对峙史实:战后资本主义经济体系的建立方式:建立国际经济组织,制定和完善经济规则过程:建立国际金融体系、世界贸易体系特点:美国为中心;“半球化”后果:有助于世界经济的有序运转;密切资本主义各国经济联系,推动世界市场的发展世界经济格局:美国中心向多元中心演变6.全面发展阶段(20世纪90年代以来)西方国家放松对经济的管制、网络信息技术的兴起等因素,交通、贸易生产、金融、信息、科技、文化等全球化,全球化进入全方位发展阶段。

背景:两极格局瓦解;科技革命;第三世界崛起方式:商品、资本、人员、技术流动。

(51)世界经济的全球化1.美国总统特朗普上台后奉行“美国优先”战略,与各国大打“贸易战”,并迫使美国各跨国公司从海外回流本土。

可是,2018年11月26日美国著名汽车生产商通用汽车公司仍宣布关闭五个本土的生产中心,将生产重心逐渐转移至中国等国家。

这表明()A.全球化进程不可阻挡B.美国霸权日益衰落C.特朗普政府不得人心D.中国是贸易战赢家2.有英国学者指出:美国霸权已经衰落,全球地缘政治秩序进入自发调整期,世界未来的多极化格局仍不明朗,但经济全球化的发展毫无疑问地已成为政治冲突最有效的"减震器"。

这表明( )3.近年来,新兴经济体开始承担更多的国际责任,成为IMF增资的重要来源。

出身工会领袖的巴西总统卢拉就感慨,在过去20年里他在历次抗议中大多会要求“IMF滚出去”,但“现在,(我的)财政部长说,我们将借钱给IMF"。

这说明()A.世界多极化趋势逐步加强B.南北经济发展渐趋平衡C.经济区域集团化趋势加强D.IMF面临严重资金困境4.1998-2007年,全球货物贸易出口、服务贸易出口年均增速分别达到10.9%,10.8%.2008-2017年,全球货物贸易出口和服务贸易出口年均增速分别下降到1.0%和3.2%0这表明2008年以来经济全球化()A. 获益最大的是发展中国家B. 由快速发展期转入调整期C. 促进了各国新经济的崛起D. 遭到世界各国的普遍抵制5.20世纪90年代以来,更多发展中国家和前计划经济国家开始拥抱经济全球化,参与国际分工并从中分享贸易、跨国投资和技术外溢的收益。

目前构成全球贸易总额84%的164个WTO 缔约成员国中,超过半数是在1995年1月1日确定的创始成员国之后加入的。

这表明( )6.世贸组织前总干事鲁杰罗说,第一个工业化国家英国用了58年才使人均生活水平提高一倍,美国则用了47年,日本用了34年。

但1966年以后,韩国仅用了11年,中国用了9年。

经济全球化的发展历程经济全球化是指全球范围内的经济一体化,其发展经历了一个漫长而曲折的历程。

全球化的前身可以追溯到13世纪的经济,当时世界上的经济活动开始跨越国界。

随着大航海时代和工业革命的到来,全球化进一步加速。

18世纪末到19世纪初,英国在工业化中取得的巨大成功,成为经济全球化的领导者。

工业化使得商品的生产和贸易更加频繁,全球范围内的交易日益增多。

20世纪初,两次世界大战对世界经济产生了巨大的冲击和动荡。

经济和政治稳定的恢复成为全球化的一个重要目标。

为了防止类似战争的再次发生,国际组织,如联合国和国际货币基金组织,应运而生。

这些组织致力于建立一个多边的国际经济秩序,通过促进自由贸易和投资来促进国家之间的合作。

20世纪中叶,信息和通信技术的迅速发展带动了全球经济的快速增长。

互联网和电子商务的兴起使得商品、资本和信息的流动变得更加便捷。

随着运输和通信成本的降低,跨境交易变得越来越便宜和高效,全球化的速度也进一步加快。

到了21世纪,全球化进入了一个新的阶段。

全球金融危机和贸易保护主义的抬头对全球经济造成了巨大的冲击。

然而,经济全球化的趋势仍然持续。

各国之间的经济联系更加紧密,跨国公司的数量增加,国际贸易的规模继续扩大。

经济全球化的发展给世界带来了许多机遇和挑战。

一方面,全球贸易和投资的增加带动了全球经济增长,促进了资源的优化配置和技术的共享。

另一方面,全球化也带来了不稳定性和不平等。

发展中国家面临着技术和资本的巨大差距,而发达国家则面临着工作机会的流失和产业结构的转变。

为了更好地应对全球化带来的挑战,国际社会采取了一系列措施。

各国之间加强了贸易和投资的合作,通过制定国际贸易规则和协议来促进自由贸易。

同时,全球金融体系也得到了加强,以减少金融风险并促进可持续发展。

总结起来,经济全球化的发展是一个漫长而曲折的历程。

从远古时期的经济交流到现代的全球经济一体化,全球化已成为不可逆转的趋势。

然而,我们需要在全球化带来的机遇和挑战之间找到平衡,实现经济的可持续发展。

经济全球化发展历程经济全球化是指各个国家经济之间日益紧密的联系和相互依赖的过程。

它的发展历程可以追溯到19世纪末的工业革命时期,但真正步入全面发展的阶段则是在20世纪末。

在19世纪末期,随着工业革命的兴起,西方发达国家的工业化进程加速,并开始寻求新的市场和资源来源。

这导致了第一波经济全球化浪潮的兴起。

西方国家将大量生产资本向亚洲、非洲和拉丁美洲等发展中国家输送,并通过殖民地和半殖民地的形式将这些国家引入国际经济体系。

这一时期的全球化主要是由跨国公司的控制和帝国主义的经济实力驱动的。

然而,第一次世界大战的爆发改变了全球经济格局。

各国之间的保护主义措施增加,贸易壁垒加剧,经济全球化进程受到了很大的挫折。

此后,在20世纪30年代的大萧条和第二次世界大战期间,全球经济都陷入了衰退和混乱。

战后,随着国际组织如联合国、国际货币基金组织和世界贸易组织的建立,以及冷战结束后的全球政治格局的重塑,第二次经济全球化的浪潮出现了。

从20世纪70年代起,随着通讯和交通技术的进步,世界各地的经济联系变得更加紧密。

国家之间的贸易和投资自由化程度不断加深,金融市场也愈发国际化。

信息化和电子商务的快速发展更加促进了经济全球化的进程。

跨国公司在全球范围内建立了庞大的供应链网络,全球价值链的形成促使不同国家的企业通过分工合作来提高效率。

经济全球化的发展也面临了一些挑战和争议。

一方面,全球经济的不稳定性和不平等性加剧了贫富差距,一些发展中国家陷入了贫困和落后的困境。

另一方面,保护主义和民族主义的思潮抬头,一些国家开始对全球化进行反思,并采取保护国内产业的措施。

总的来说,经济全球化是一个漫长而复杂的过程,由工业革命时期的第一波全球化浪潮开始,经历了两次世界大战的中断,然后在20世纪后半叶步入了新的发展阶段。

当前,全球经济仍在朝着更深层次、更广范围的一体化方向发展。

“两次世界经济全球化”张丽南开大学经研所内容摘要:针对许多人把“全球化”作为二十世纪九十年代以来的一个新现象的看法,作者提出了“两次经济全球化”的概念,认为我们今天正在经历的“经济全球化”并不是世界经济发展史上的第一次“经济全球化”。

论文把“世界经济体系的建立”和“国际劳动分工体系的形成”作为“经济全球化”的核心内容,把今天自二十世纪八十年代年末苏东共产主义制度解体后的经济全球化浪潮与哥伦布发现新大陆后的经济全球化浪潮进行了比较,认为二者在形式上颇为不同,但在本质上和内容上却很有相似之处。

关键词:世界经济体系,国际劳动分工,第一次经济全球化,第二次经济全球化一、“经济全球化”的定义及其核心内容“全球化”(Globalization)是自上个世纪八十年代末以来越来越被频繁使用的一个词汇,其中“经济全球化”首当其冲,被政治家,企业家,社会活动家以及学者等屡屡提及。

很多人把“经济全球化”当作一种新现象,认为是近二十来年来随着高科技,特别是九十年代以来电脑,网络,无线通信等技术之迅速发展,世界空间相对变小,各国间经济合作日益增强的产物。

作者认为我们今天所经历的“经济全球化”并不是历史上的第一次“经济全球化”。

根据美国经济学家赫尔曼·德雷(Herman E. Daly)的定义:“全球化是指通过自由贸易,资本自由流动,以及较少或完全不受限制的劳动力自由流动使世界各国经济向一个全球经济的整合。

”[1]德雷特别强调“全球化”不是“国际化”。

其差异在于“国际化”不过是各国间贸易往来和经济合作的加强,其基本单位将继续保持为一个个彼此独立的国家经济实体;而“全球化”则是要把一个个独立的国家经济实体融合到一个整体的世界经济体系中去,其结果将是国家作为一个独立经济实体的瓦解和消失以及一个全球经济体系的建立。

德雷认为在向一个全球整体经济的整合中,原有各国经济体系间的界限将会消失,每一个个体国家将丧失自己的经济独立性而成为全球经济体系中的一个组成部分或特定功能部门(Herman E. Daly 1999)[2]。

按照德雷的解释,“世界经济全球化”即为“世界经济一体化”,即一个以某一地区为中心的全球经济体系的建立,而在全球经济体系的建立中将会产生世界范围内的劳动分工和资源财富的分配;各国经济都将被纳入到全球的整体经济当中去,在全球经济体系中发挥着自己各自的功能,扮演着自己各自的角色。

在这里,“世界经济体系的建立”和全球范围内“国际劳动分工体系的产生”是“经济全球化”的关键。

[1]原文为:“Globalization refers to global economic integration of many formerly national economies into one global economy, mainly by free trade and free capital mobility, but also by easy or uncontrolled migration.”(Herman E. Daly 1999)。

[2]参见原文:“Internationalization refers to the increasing importance of international trade, international relations, treaties, alliances, etc. Inter-national, of course, means between or among nations. The basic unit remains the nation, even as relations among nations become increasingly necessary and important. Globalization refers to global economic integration of many formerly national economies into one global economy, mainly by free trade and free capital mobility, but also by easy or uncontrolled migration. It is the effective erasure of national boundaries for economic purposes. International trade (governed by comparative advantage) becomes interregional trade (governed by absolute advantage). …global economic integration logically implies national economic disintegration. By disintegration I do not mean that the productive plant of each country is annihilated, but rather that its parts are torn out of their national context (dis-integrated), in order to be re-integrated into the new whole, the globalized economy.二、经济全球化的历史性二、经济全球化的历史性如果把“世界经济全球化”定义为“世界经济一体化”,即各国经济向一个全球整体经济体系的整和和纳入,并在整合过程中产生一个全球范围内的劳动分工的话,那么我们今天所经历的“经济全球化”绝不是历史上的第一次“经济全球化”。

因为早在十六世纪哥伦布发现新大陆之后,欧洲中心国家就曾致力于建立一个以欧洲为中心的全球经济体系。

这个体系在一次大战前已基本形成。

然而,体系形成中所产生出来的各种内部矛盾和利益冲突又通过两次世界大战的形式将这个体系结束[1]。

在对今天经济全球化的研究中,不少学者认为直到上个世纪九十年代末,世界经济的整合程度还没有达到当年十九世纪末到一次大战前的水平(Ferguson. 2005:64, 2006a, 2006b;Rodrik 1997:22;Sakakibara 2001:1)。

沃勒斯坦在其1999年的文章中就提出“经济全球化”并不是二十世纪九十年代后的新现象,经济全球化的过程早在500年前就已经开始(Wallerstein 1999)。

虽然沃氏没有在此文章中就这一话题展开深入的讨论,但其上述观点在其三卷巨著《现代世界体系》中已依稀可见(沃勒斯坦著1998[1974,1980,1989])。

类似的表述同样可见于斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》(斯塔夫里阿诺斯1999[1982])[2],也可见与萨米尔·阿明和贡德·弗兰克等人的著作中(Samir Amin 1974[1970],1977;Gunder Frank 1978a, 1978b)。

弗兰克在其后来的著作中虽然强调更多的是1500年后欧洲经济体系对早已存在的世界经济体系的加入(Frank 1993;弗兰克 2000[1998]),但在他1998年出版的ReOrient(即《白银资本》)中也曾明确地指出“全球性(远不止全球化)乃是至少自1500年以来整个世界的一种活生生的事实”(弗兰克2000[1998]:451)[3]。

而萨米尔·阿明则更是把今天的“全球化”与1492年以来的西方“帝国主义”直接联系起来(Amin 1997,2001a:6-24,2001b:17-24)。

阿明是最早把“中心”与“边缘”概念引入到世界经济体系讨论中的学者,也是最早对世界经济体系中劳动分工,资本扩张,剩余财富分配,以及不平等交换等予以特别关注和讨论的先驱学者之一。

早在其早期著作中,阿明就对世界体系中中心与边缘地区间的不平等关系,以及中心地区之富有和边缘地区之贫穷之间的因果关系予以了特别的关注。

阿明认为认为从1492年起,西方资本主义已经历过了两次大扩张,如今正在进入第三次大扩张。

他说“帝国主义并不是资本主义的一个阶段,甚至不是它的最高阶段”,从一开始,也就是从1492年哥伦布发现新大陆的那一时刻起,帝国主义就是与西方资本主义的扩张同行并进,水乳交融(Amin. 2001a: 1,11)。

还有很多其他的学者也注意到了历史上的“全球化”现象。

由于其中很多学者并不是经济史学者,所以在讨论十六至十九世纪的全球化时,很多学者所讨论的常常是广义上的“全球化”,而不是全球化中的经济发展,特别是世界经济体系的建立和国际劳动分工体系的形成。

虽然这些学者没有象前面沃勒斯坦,斯塔夫里阿诺斯,阿明和早期的弗兰克等人那样从“世界经济体系建立”的角度来看待历史上的全球化,但是他们都认为“全球化”并不是二十世纪八十年后出现的新现象。

乔治·瑞德森(George Raudzens)把1492年作为全球化的起点,把1500年到1788年间欧洲的军事和经济扩张称之为“帝国扩张时代的全球化”。

他认为在这一期间,全球化中的中心帝国先后是葡萄牙,西班牙,荷兰,法国,和英国。

英国的中心主导地位在第一次世界大战中受到强烈消弱,到第二次世界大战后则完全被美国取代(Raudzens 1999)。

乔福瑞·古恩(Geoffrey Gunn)把1500年到1800年间欧亚间的交流称之为“第一次全球化”,但主要讨论的是文化上的交流和碰撞(Gunn 2003)。

罗比·罗伯森(Robbie Robertson)认为到目前为止,人类经历了三次全球化浪潮。

第一次兴起于1500年之后,但在十八世纪中变得踌躇蹒跚,主要集中在世界贸易网络的建立上;第二次从1800年后开始,后销迹于二十世纪初,主要集中在工业化推动力的获得上;第三次浪潮衍生于1945后所建立起来的世界新秩序,目前正在进行中,至于后果如何,还有待静观(Robertson 2003:4)。

而在博德和泰勒主编的著作Globalization in Historical Perspective(全球化的历史视角)中,作者们则分别从历史的角度探讨了世界经济从十六世纪初到二次大战前由于海洋贸易,铁路修建,电话通讯的发展而发生的变化(Bordo and Taylor 2003)。

还有纽约时报专栏作家托马斯·弗里德曼去年在美国出版,影响颇大的The World is Flat(世界是平的)。