博弈论论文(囚徒困境案例纳什均衡案例完全信息静态博弈完全信息动态博弈)

- 格式:pdf

- 大小:1.60 MB

- 文档页数:21

“博弈论”中的经典案例“博弈论”中的经典案例“博弈论”中一些经典案例,不仅使专业研究人士如醉如痴,也使一些普通民众兴致盎然。

“博弈论”中有一些由点及面、发人深思的经典案例,这些案例不仅使专业研究人士如醉如痴,也使一些普通民众兴致盎然;不仅成为“博弈论”中的一道亮丽风景,也是整个经济学领域中的学术奇葩。

1、囚徒困境假设警察局抓住了两个合伙犯罪的嫌疑犯,但获得的证据并不十分确切,对于两者的量刑就可能取决于两者对于犯罪事实的供认。

警察局将这两名嫌疑犯分别关押以防他们串供。

两名囚徒明白,如果他们都交代犯罪事实,则可能将各被判刑5年;如果他们都不交代,则有可能只会被以较轻的妨碍公务罪各判1年;如果一人交代,另一人不交代,交代者有可能会被立即释放,不交代者则将可能被重判8年。

对于两个囚徒总体而言,他们设想的最好的策略可能是都不交代。

但任何一个囚徒在选择不交代的策略时,都要冒很大的风险,一旦自己不交代而另一囚徒交代了,自己就将可能处于非常不利的境地。

对于囚徒A而言,不管囚徒B采取何种策略,他的最佳策略都是交代。

对于囚徒B而言也是如此。

最后两人都会选择交代。

因此,囚徒困境反映了个体理性行为与集体理性行为之间的矛盾、冲突。

囚徒困境现象在现实生活中比比皆是。

记得姜昆和唐杰忠过去说过一个公共楼道占用问题的相声。

住户在公共楼道里堆满了杂物,结果大家都极不方便,以致即将分娩的妇女都没法及时被送往医院。

但你如果不占用公共楼道,别人也会占用。

每一居住面积狭小的住户从自我利益最大化出发,都会选择占用。

但占用的结果却最终损害了大家的利益。

前几年,我国彩电市场上,生产厂家基于自我利益选择大幅降价,但由此引发的价格战使所有生产厂家都遭受重创,这也是一种囚徒困境。

2、斗鸡博弈两只公鸡面对面争斗,继续斗下去,两败俱伤,一方退却便意味着认输。

在这样的博弈中,要想取胜,就要在气势上压倒对方,至少要显示出破釜沉舟、背水一战的决心来,以迫使对方退却。

(一)囚徒困境理论在学习和生活中,我们会遇到诸多面临决策,进退两难的问题,那么如何决策呢?不同的策略带来不同的损益,有时当博弈双方都以自己的最大利益为策略博弈时,结果相反,时双方都陷入自己所要逃避的困境,这便是囚徒困境!囚徒困境经典案例①:警方逮捕甲、乙两名嫌疑犯,但没有足够证据指控二人入罪。

于是警方分开囚禁嫌疑犯,分别和二人见面,并向双方提供以下相同的选择:若一人认罪并作证检控对方(相关术语称“背叛”对方),而对方保持沉默,此人将即时获释,沉默者将判监10年。

若二人都保持沉默(相关术语称互相“合作”),则二人同样判监1年。

若二人都互相检Array举(相关术语称互相“背叛”),则二人同样判监8年。

嫌疑人甲、乙双方均不知对方的策略,且都是自私利己之人。

囚徒到底应该选择哪一项策略,才能将自己个人的刑期缩至最短?两名囚徒由于隔绝监禁,并不知道对方选择;而即使他们能交谈,还是未必能够尽信对方不会反口。

就个人的理性选择而言,检举背叛对方所得刑期,总比沉默要来得低。

试设想困境中两名理性囚徒会如何作出选择:若对方沉默、背叛会让我获释,所以会选择背叛。

若对方背叛指控我,我也要指控对方才能得到较低的刑期,所以也是会选择背叛。

二人面对的情况一样,所以二人的理性思考都会得出相同的结论——选择背叛。

背叛是两种策略之中的支配性策略。

因此,这场博弈中唯一可能达到的纳什均衡,就是双方参与者都背叛对方,结果二人同样服刑5年。

(二)生活中的囚徒困境博弈在现实生活中不出不在。

博弈双方大到国际贸易国与国之间的竞争,小到个人与个人之间的经济交易;动物之间同样也存在博弈,甚至植物在阳关下吸收养分也存在博弈。

有竞争就有博弈,有交易就有博弈,博弈渗透到生活中的每个角落。

参与博弈的双方或多方如何采取策略,保障自己最大的利益和最小的损失;往往利益最大的也是风险最大的,一旦失败,损失也是最大的,如何决策,这便使得博弈人陷入“囚徒困境”。

博弈的囚徒困境覆盖面极广,涉及军事决策,政治手段,企业经营,市场策略,生活理财等诸多方面。

浅析囚徒困境欧阳家百(2021.03.07)囚徒困境是博弈论的非零和博弈中具代表性的例子,指反映个人最佳选择并非团体最佳选择。

囚徒困境的经典案例这里不再复述,让我们看一下身边的例子。

囚徒困境在生活中最常见的表现就是挤公共汽车。

从集体理性的角度来看,按次序上车是最有效率的做法,但是你挤我不挤,我就可能上得慢,所以每个人的最优战略都是挤,结果上车就更慢了。

学生也同样遭遇囚徒困境:减轻中小学生过重负担喊了20多年,仅1985年至2000年的15年里,中央就下达“减负令”49次。

但实际情况却是学生课业负担不但没减下来,反倒呈现出越演越烈之势,致使学生作业做到深夜、节假日仍然上课、业余时间奔忙于各种补习班等。

可见“减负令”难以见效,中小学生课业负担不减反增。

又比如近年来炒得火热的楼市——“我没买房,结果房价还是涨了,因为我们无法保证大家都不买房。

可是,我错了吗?没有。

当初如果我买房了,房价下跌了呢?因为我不能保证大家都买房。

人们根本不能预知在疾风暴雨式的调控之下,房价竟还能且调且涨。

可是,我对了吗?没有。

”这是一部眼下流行、充满黑色幽默的网络视频《北漂族的无房生活》中的经典对白。

含泪的“调侃”折射出当下楼市的“囚徒困境”:买,难担高房价重负;不买,难受房价节节攀升的煎熬。

再看中国的法治之路。

虽然法治让所有人都长期受益,甚至执政者自己也不例外,但是一个狭隘理性社会却偏偏无力支撑法治,以至最后每个理性人都不得不忍受法治缺位的非理性之苦。

绝大多数中国人都是很识时务的理性人,不会故意给自己找茬,多数律师也不例外。

不过,任何事物都有两面性,“理性”过了头也就成了非理性。

这就是充斥着当今中国社会的“囚徒困境”:一种行为模式对于个人看起来是很理性的,但是对于个人构成的集体来说却是非理性的,最后对于每个人来说也是非理性的。

我们都不敢站出来说话,对每个人来说都是很“理性”的一种行为方式,但最后的结果只能是让整个社会丧失法治。

走出“囚徒困境”囚徒困境作为博弈论中的一个经典范例,其博弈理论逐渐被经济学、哲学、伦理学、管理学等诸多学科的研究所重视,辩证的看待这一研究现象,是促进人们深入研究相关社会现象的一种特殊的思维路劲和方法。

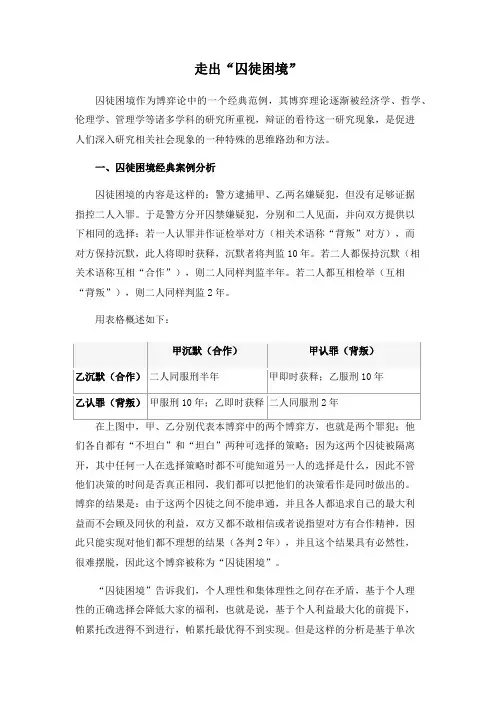

一、囚徒困境经典案例分析囚徒困境的内容是这样的:警方逮捕甲、乙两名嫌疑犯,但没有足够证据指控二人入罪。

于是警方分开囚禁嫌疑犯,分别和二人见面,并向双方提供以下相同的选择:若一人认罪并作证检举对方(相关术语称“背叛”对方),而对方保持沉默,此人将即时获释,沉默者将判监10年。

若二人都保持沉默(相关术语称互相“合作”),则二人同样判监半年。

若二人都互相检举(互相“背叛”),则二人同样判监2年。

用表格概述如下:们各自都有“不坦白”和“坦白”两种可选择的策略;因为这两个囚徒被隔离开,其中任何一人在选择策略时都不可能知道另一人的选择是什么,因此不管他们决策的时间是否真正相同,我们都可以把他们的决策看作是同时做出的。

博弈的结果是:由于这两个囚徒之间不能串通,并且各人都追求自己的最大利益而不会顾及同伙的利益,双方又都不敢相信或者说指望对方有合作精神,因此只能实现对他们都不理想的结果(各判2年),并且这个结果具有必然性,很难摆脱,因此这个博弈被称为“囚徒困境”。

“囚徒困境”告诉我们,个人理性和集体理性之间存在矛盾,基于个人理性的正确选择会降低大家的福利,也就是说,基于个人利益最大化的前提下,帕累托改进得不到进行,帕累托最优得不到实现。

但是这样的分析是基于单次博弈的基础之上,而在重复的囚徒困境中,博弈会被反复的进行,因而没个参与者都有机会去“惩罚”另一个参与者前一回合的不合作行为。

这时,合作可能会作为均衡的结果出现。

欺骗的动机这时可能被受到惩罚的威胁所克服,从而可能导向一个较好的、合作的结果。

作为反复接近无限的数量,纳什均衡趋向于帕累托最优。

二、类似囚徒困境的经典案例分析在现实生活当中,信任与合作很少达到如此两难的境地,无论在自然界还是在人类社会,“合作”都是一种随处可见的现象。

博弈论中的“囚徒困境”摘要:“囚徒困境”模型是博弈论中的经典范例,它是1950年Tucker提出的,其完全信息下的静态博弈为广大博弈论的工作者和初学者所掌握,成为解释生活现象的有力工具。

其实“囚徒困境”模型随着博弈论的深入发展,具有各种不同的形式,通常分为:完全信息的静态博弈,完全信息的动态博弈,不完全信息的静态博弈及不完全信息的动态博弈四种形式。

本文将对“囚徒困境”的这四种形式作一个简单的介绍和分析。

关键词:博弈论囚徒困境经济一、完全信息静态“囚徒困境”博弈完全信息静态“囚徒困境”博弈部分地奠定了非合作博弈论的理论基础。

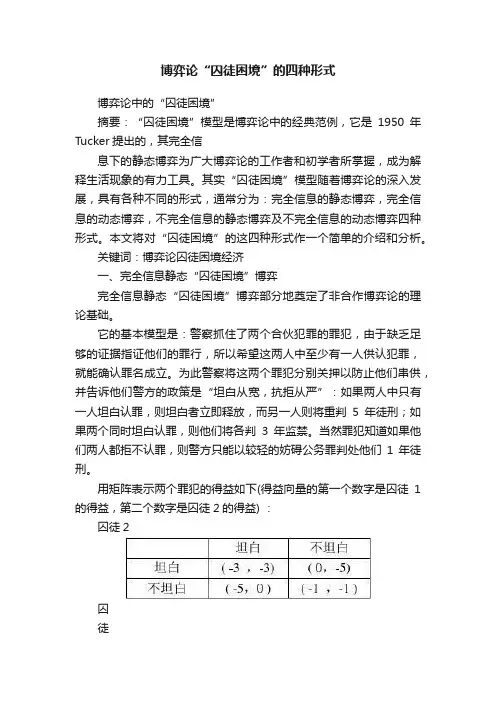

它的基本模型是:警察抓住了两个合伙犯罪的罪犯,由于缺乏足够的证据指证他们的罪行,所以希望这两人中至少有一人供认犯罪,就能确认罪名成立。

为此警察将这两个罪犯分别关押以防止他们串供,并告诉他们警方的政策是“坦白从宽,抗拒从严”:如果两人中只有一人坦白认罪,则坦白者立即释放,而另一人则将重判5年徒刑;如果两个同时坦白认罪,则他们将各判3年监禁。

当然罪犯知道如果他们两人都拒不认罪,则警方只能以较轻的妨碍公务罪判处他们1 年徒刑。

用矩阵表示两个罪犯的得益如下(得益向量的第一个数字是囚徒1的得益,第二个数字是囚徒2的得益) :囚徒2囚徒1(表1)假定两个罪犯熟悉彼此,这便是一个同时行动的完全信息静态博弈。

容易看出,由于对于每个囚徒而言,无论对方选择什么策略,坦白都是自己的最优策略,所以(坦白,坦白) 是博弈的Nash均衡。

二、完全信息动态“囚徒困境”博弈——重复“囚徒困境”博弈研究重复博弈的意义在于基本博弈会重复进行,比如犯罪团伙会被警方多次审讯,日常生活中买卖会重复进行,国际间的战争此伏彼起。

而且人们也发现基本博弈的重复进行并非基本博弈的简单累加,比如商业中的回头客问题。

下面继续以表1所示的“囚徒困境”模型为例对多重博弈进行探讨。

首先观察“囚徒困境”的有限博弈,以T记基本博弈的重复次数。

博弈论经典案例“囚徒困境”及其实证分析最近三四十年,经济学经历了一场“博弈论革命”,就是引入博弈论的概念和方法改造经济学的思维,推进经济学的研究。

诺贝尔经济学奖授予包括美国普林斯顿大学的纳什博士在内的3位博弈论专家,可以看作是一个标志,这自然也激发了人们了解博弈论的热情。

博弈论作为现代经济学的前沿领域,已成为占据主流的基本分析工具。

博弈论是研究决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡,也就是说,当一个主体的选择受到其他主体选择的影响,而且反过来影响到其他主体选择时的决策问题和均衡问题。

一个完整的博弈应当包括五个方面的内容:第一,博弈的参加者,即博弈过程中独立决策、独立承担后果的个人和组织;第二,博弈信息,即博弈者所掌握的对选择策略有帮助的情报资料;第三,博弈方可选择的全部行为或策略的集合;第四,博弈的次序,即博弈参加者做出策略选择的先后;第五,博弈方的收益,即各博弈方做出决策选择后的所得和所失。

“囚徒困境”“囚徒困境”是博弈论里最经典的例子之一。

讲的是两个嫌疑犯(A和B)作案后被警察抓住,隔离审讯;警方的政策是"坦白从宽,抗拒从严",如果两人都坦白则各判8年;如果一人坦白另一人不坦白,坦白的放出去,不坦白的判10年;如果都不坦白则因证据不足各判1年。

在这个例子里,博弈的参加者就是两个嫌疑犯A和B,他们每个人都有两个策略即坦白和不坦白,判刑的年数就是他们的支付。

可能出现的四种情况:A和B均坦白或均不坦白、A坦白B不坦白或者B坦白A不坦白,是博弈的结果。

A和B均坦白是这个博弈的纳什均衡。

这是因为,假定A选择坦白的话,B最好是选择坦白,因为B坦白判8年而抵赖却要判十年;假定A选择抵赖的话,B最好还是选择坦白,因为B坦白判不被判刑而抵赖确要被判刑1年。

即是说,不管A坦白或抵赖,B的最佳选择都是坦白。

反过来,同样地,不管B是坦白还是抵赖,A的最佳选择也是坦白。

结果,两个人都选择了坦白,各判刑8年。

博弈论“囚徒困境”的四种形式博弈论中的“囚徒困境”摘要:“囚徒困境”模型是博弈论中的经典范例,它是1950年Tucker提出的,其完全信息下的静态博弈为广大博弈论的工作者和初学者所掌握,成为解释生活现象的有力工具。

其实“囚徒困境”模型随着博弈论的深入发展,具有各种不同的形式,通常分为:完全信息的静态博弈,完全信息的动态博弈,不完全信息的静态博弈及不完全信息的动态博弈四种形式。

本文将对“囚徒困境”的这四种形式作一个简单的介绍和分析。

关键词:博弈论囚徒困境经济一、完全信息静态“囚徒困境”博弈完全信息静态“囚徒困境”博弈部分地奠定了非合作博弈论的理论基础。

它的基本模型是:警察抓住了两个合伙犯罪的罪犯,由于缺乏足够的证据指证他们的罪行,所以希望这两人中至少有一人供认犯罪,就能确认罪名成立。

为此警察将这两个罪犯分别关押以防止他们串供,并告诉他们警方的政策是“坦白从宽,抗拒从严”:如果两人中只有一人坦白认罪,则坦白者立即释放,而另一人则将重判5年徒刑;如果两个同时坦白认罪,则他们将各判3年监禁。

当然罪犯知道如果他们两人都拒不认罪,则警方只能以较轻的妨碍公务罪判处他们1 年徒刑。

用矩阵表示两个罪犯的得益如下(得益向量的第一个数字是囚徒1的得益,第二个数字是囚徒2的得益) :囚徒2囚徒1(表1)假定两个罪犯熟悉彼此,这便是一个同时行动的完全信息静态博弈。

容易看出,由于对于每个囚徒而言,无论对方选择什么策略,坦白都是自己的最优策略,所以(坦白,坦白) 是博弈的Nash均衡。

二、完全信息动态“囚徒困境”博弈——重复“囚徒困境”博弈研究重复博弈的意义在于基本博弈会重复进行,比如犯罪团伙会被警方多次审讯,日常生活中买卖会重复进行,国际间的战争此伏彼起。

而且人们也发现基本博弈的重复进行并非基本博弈的简单累加,比如商业中的回头客问题。

下面继续以表1所示的“囚徒困境”模型为例对多重博弈进行探讨。

首先观察“囚徒困境”的有限博弈,以T记基本博弈的重复次数。

袈第四章完全信息动态博弈及其均衡解蝿1.完全且完美信息动态博弈蒆完全信息博弈指的是参与者的收益是共同知识。

螄完全且完美信息动态博弈指的是:博弈中的每一步中参与人都知道这一步之前博弈进行的整个过程。

因此,我完全且完美信息动态博弈的特点:(1)行动是顺序发生的;(2)下一步行动选择之前所有以前的行动都可以被观察到;( 3)每一可能的行动组合下的参与人的收益都是公共知识。

羈而不完美信息博弈指的是,在某一步参与人不知道以往博弈所进行的历史或者没有观察到以往的所有行动。

:假定甲在开采一个价值4万元的金矿时需要1 万元资金,乙有袅例4.1 .我们来考虑这样一个动态博弈1万元资金。

甲向乙借钱来开金矿。

在这个博弈的第一阶段,甲向乙承诺:如果乙借钱给他的话,那么他就会将采到的金子与乙对半分成,即(2 , 3)――乙得到2万元的金子,同时收回自己的1万元投资。

对于甲的承诺,乙如果不借钱给甲的话,那么博弈到此为止,双方收益为(0,1)。

如果乙借钱给甲的话,那么博弈进入第二个阶段。

在第二阶段中,若甲遵守他的承诺,分给乙一半的金子,这样两人的收益为(2 , 3),其中1万元为投资成本。

〖JP3〗然而,若甲违背自己的承诺,博弈就会进入到第三个阶段:如果乙同甲打官司,那么由于打官司费时费力,两个人的收益为(0 , 1);若乙不打官司,那么两个人的收益就为(5 , 0)。

参见图1。

膄甲肇乙不借葿(1, 2) ( 5, 0)芄图1.借钱博弈的博弈树袂蚆2.逆向归纳法与子博弈纳什均衡解羆逆向归纳法(Backward induction )又称逆推法,是指这样一种动态博弈求解方法:从博弈的最后一步开始,计算最后一步的参与人的最优行动, 逐步逆推到博弈开始时进行第- 步的参与人的最优行动,从而确定每个参与人的最优行动。

蚁在动态博弈中逆向归纳法能够进行的前提: 参与人是理性的 任何一步参与人都选择 最优策略;理性是公共知识一一参与人选择最优策略是其他人所能够预测的。

论纳什均衡与“囚徒困境”的解决方式摘要本文对于“囚徒困境”与纳什平均进行了简要分析,提出了静态博弈中要找出自己的优势策略以及动态博弈中合作重要性的观点。

关键词:“囚徒困境”优势策略合作一、“囚徒困境”博弈及其纳什均衡“囚徒困境”博弈是图克(Tucker)1950年提出的一个著名的博弈模型,是完全信息静态博弈的典型例子。

囚徒困境博弈的基本情况如下:警察抓住了两个合伙犯罪的罪犯,但却缺乏足够的证据指证他们所犯的罪行。

如果其中至少有一人供认犯罪,就能确认罪名成立。

为了得到所需的口供,警察将这两名罪犯分别关押以防止他们串供或结成攻守同盟,并给他们同样的选择机会;如果他们两人都拒不认罪,则他们会被以较轻的妨碍公务罪各判1年徒刑;如果两人中有一人坦白认罪,则坦白者从轻认罪,立即释放,而另一人则将重判8年徒刑;如果两人同时坦白认罪,则他们将被各判5年监禁如果分别用-1、-5和-8 表示罪犯被判刑1年、5年和8年的得益,用0表示罪犯被立即释放的得益,则两囚徒的得益矩阵如下:囚徒2囚徒1在上图中,“囚徒1”、“囚徒2”分别代表本博弈中的两个博弈方,也就是两个罪犯;他们各自都有“不坦白”和“坦白”两种可选择的策略;因为这两个囚徒被隔离开,其中任何一人在选择策略时都不可能知道另一人的选择是什么,因此不管他们决策的时间是否真正相同,我们都可以把他们的决策看作是同时做出的。

其中矩阵中第一个数字代表决策结果后囚徒1的得益,第二个数字代表决策结果后囚徒2的得益。

博弈的结果是:由于这两个囚徒之间不能串通,并且各人都追求自己的最大利益而不会顾及同伙的利益,双方又都不敢相信或者说指望对方有合作精神,因此只能实现对他们都不理想的结果(各判5年),并且这个结果具有必然性,很难摆脱,因此这个博弈被称为“囚徒困境。

二、寻找自己的优势策略从“极小极大原理”到“纳什理论”,都是希望揭示博弈中的策略选择和博弈结果之间的关系,使博弈论研究可以在一个博弈结构里寻找比较稳定的结果,并为策略的选择提供依据。

囚徒困境与纳什均衡

囚徒困境是两个囚犯之间的一个“博弈”,常用来说明不是最优性质的纳什均衡。

当然,囚徒困境的纳什均衡虽然不利于博弈的参与人,但却有利于整个社会。

事例基本内容是:张三和李四以前抢过银行,后来在一次偷汽车的时候被抓住了,警察对他们进行隔离审问,而且向他们每个人都提出了如下的交易:现在可以判你坐一年牢,但如果你承认你和你的同伙前不久抢过银行,我们就可以把你放了,而你的同伙则要坐20年牢;反之,如果你不承认,而你的同伙招供了,那你的同伙就可以自由,而你则要坐20年牢;如果你和你的同伙都承认了抢银行的事,你们2人要坐8年牢。

此时,张三会想:对我来说,最好的结果就是李四不坦白而我坦白,这样我就不用坐牢了;但李四也可能坦白,如果李四坦白了,我该怎么办呢?我最好还是坦白,因为如果我不坦白,就要坐20年牢,而坦白了只要坐8年牢;所以,不管李四坦白不坦白,我最好都要坦白。

当然,李四也会这么想,结果两人都坐8年牢。

由此可见,在有些情况下,每个参与人都追求自己的利益,可能既不能给自己带来好处,也不能给别人带来好处。

囚徒困境表明,合作是困难的,解决囚徒困境最经常的情况是:参与者的博弈不是一次性的而是多次的,而且参与者在开始合作时可以签订协议并规定如果一方违约将如何处理。

所以,只要参与者都非常关心自己未来的利益,他们就会放弃违规带来的一次性好处。

这样,在多次囚徒困境博弈中,参与者就可能达到合作性的结果。

博弈论案例分析在经济学、政治学、社会学以及商业策略中,博弈论是一个重要的分析工具。

它研究在具有相互依赖关系的决策者之间如何做出最优决策。

以下是几个典型的博弈论案例分析:1. 囚徒困境囚徒困境是博弈论中最著名的例子之一。

它描述了两个被捕的罪犯面临的决策问题。

每个囚犯可以选择合作(保持沉默)或背叛(供出对方)。

如果两人都合作,他们都会被轻判;如果两人都背叛,他们都会被重判;如果一个合作而另一个背叛,背叛者将被释放,而合作者将受到最重的惩罚。

在这种情况下,尽管两人都合作是最优的集体结果,但个体理性导致他们最终选择背叛对方。

2. 纳什均衡纳什均衡是博弈论中的一个核心概念,由数学家约翰·纳什提出。

它指的是在一个非合作博弈中,每个参与者都选择了自己的最优策略,前提是其他参与者的策略是已知的。

在囚徒困境中,纳什均衡就是两人都选择背叛,因为无论对方如何选择,背叛都是每个囚犯的最优策略。

3. 公共物品的提供公共物品的提供是博弈论在现实世界中的一个应用。

公共物品具有非排他性和非竞争性,即一个人使用公共物品不会减少其他人的使用,且无法阻止未付费者使用。

这导致了一个“搭便车”的问题,即个体可能倾向于不支付公共物品的成本,而是依赖其他人的支付。

博弈论可以用来分析如何通过激励机制来解决这个问题,比如通过征税或罚款。

4. 拍卖理论拍卖理论是博弈论在经济活动中的一个应用。

它研究在不同拍卖规则下,买家和卖家如何制定策略以达到最优结果。

例如,在英式拍卖中,价格逐步上升,直到只剩下一个出价者;而在荷兰式拍卖中,价格从高到低下降,直到有人接受当前价格。

博弈论可以帮助分析在不同拍卖形式下,参与者如何制定出价策略以最大化自己的利益。

5. 冷战时期的核威慑冷战时期,美国和苏联之间的核威慑是一个典型的博弈论案例。

双方都拥有能够摧毁对方的核武器,但任何一方首先使用核武器都会导致灾难性的后果。

这种情况下,双方都有动机保持克制,以避免触发全面的核战争。

博弈论3000字论文****2014~2015学年第二学期《博弈论》结课论文论文题目:博弈论与管理学任课教师:学院班级:学号:姓名:博弈论与管理学摘要现代管理的核心职能是激发人最大限度地发挥主观能动性,创造性地开展工作,这其中自然包含了管理者和被管理者之间的博弈。

本文从博弈论的基本概念出发,结合管理学基本理论,对博弈对管理学的作用做了简要阐述。

关键词博弈;管理;均衡;经济一、博弈论简介(一)博弈的起源和发展博弈论是二人在平等的对局中各自利用对方的策略变换自己的对抗策略,达到取胜的目的博弈论思想古已有之,中国古代的《孙子兵法》等著作就不仅是一部军事著作,而且算是最早的一部博弈论著作。

博弈论最初主要研究象棋、桥牌、赌博中的胜负问题,人们对博弈局势的把握只停留在经验上,没有向理论化发展。

博弈论考虑游戏中的个体的预测行为和实际行为,并研究它们的优化策略。

近代对于博弈论的研究,开始于策梅洛(Zermelo),波莱尔(Borel)及冯?诺依曼(von Neumann)。

1928年,冯?诺依曼证明了博弈论的基本原理,从而宣告了博弈论的正式诞生。

1944年,冯?诺依曼和摩根斯坦共著的划时代巨著《博弈论与经济行为》将二人博弈推广到n人博弈结构并将博弈论系统地应用于经济领域,从而奠定了这一学科的基础和理论体系。

1950~1951年,约翰?福布斯?纳什(John Forbes Nash Jr)利用不动点定理证明了均衡点的存在,为博弈论的一般化奠定了坚实的基础。

纳什的开创性论文《n人博弈的均衡点》(1950),《非合作博弈》(1951)等等,给出了纳什均衡的概念和均衡存在定理。

此外,莱因哈德?泽尔腾、约翰?海萨尼的研究也对博弈论发展起到推动作用。

今天博弈论已发展成一门较完善的学科。

(二)博弈论的基本概念博弈论又被称为对策论(Game Theory)既是现代数学的一个新分支,也是运筹学的一个重要学科。

博弈论主要研究公式化了的激励结构间的相互作用。