湖湘文化之戏剧

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:2

简述湖南花鼓戏一、花鼓戏的起源花鼓戏是清代中叶兴起的,以农村的山歌、民间的小调及本地花鼓为基础演变而成,主要流传于我国南方各省的地方小剧种之一,是我国古代戏曲的重要组成部分。

“湖南花鼓戏是指湖南境内六种花鼓戏的总称,即长沙花鼓戏、常德花鼓戏、衡州花鼓戏、零陵花鼓戏、岳阳花鼓戏和邵阳花鼓戏,经过悠久的历史传承逐渐形成了六个有着不同区域风格的地方花鼓戏。

”花鼓戏传承与发展的研究是我国非物质文化遗产保护的一个重要组成部分,其研究也为湖湘文化的传承和发展提供了一方面的有力支持。

花鼓戏只是湖南众多地方戏曲的一个品种,深受广大人民群众的喜爱。

湖南花鼓戏与湖北、四川、江西等地的花鼓戏有很多的相似点,但也有自己的独特之处。

二、发展历程花鼓戏,是全国地方戏曲中同名最多的剧种。

其中虽属“湖南花鼓戏”最为著名。

但湖南花鼓戏却是一个笼统的剧种概念,因为湖南花鼓戏根据流行地区的不同可细分为:长沙花鼓戏(益阳花鼓戏)、岳阳花鼓戏(临湘花鼓戏)、衡州花鼓戏(衡阳花鼓戏)、邵阳花鼓戏、常德花鼓戏、永州花鼓戏(零陵花鼓戏)等六个流派。

因此,严格来讲“湖南花鼓戏”并不是一个单一的地方剧种。

通常所见到的湖南花鼓戏经典代表剧目如《刘海砍樵》、《打铜锣、补锅》等实为代表湖南花鼓戏的长沙花鼓戏中的剧目。

但多数人并不能详细清楚地了解这些概念,所以人们一般所说的湖南花鼓戏其实就是长沙花鼓戏。

长沙花鼓戏形成初期是以旧长沙府(今长沙县)为中心,后逐渐向周边县市辐射,其不只流行于长沙,在省内流传甚广,相对而言其它五个流派无论是流传范围还是知名程度来都远不及长沙花鼓戏。

因此,长沙花鼓戏顺理成章地成为了湖南花鼓戏的代表。

除岳阳花鼓戏之外,其它四个流派几乎都只在其所处县市或地区作代表性或象征性传承。

除湖南花鼓戏之外,在湖北有荆州花鼓戏(湖北花鼓戏)、黄孝花鼓戏、东路花鼓戏,安徽的凤阳花鼓戏,皖南花鼓戏,河南的豫南花鼓戏(光山花鼓戏),浙江的桐乡花鼓戏、包山花鼓戏、平湖花鼓戏等同名的地方剧种。

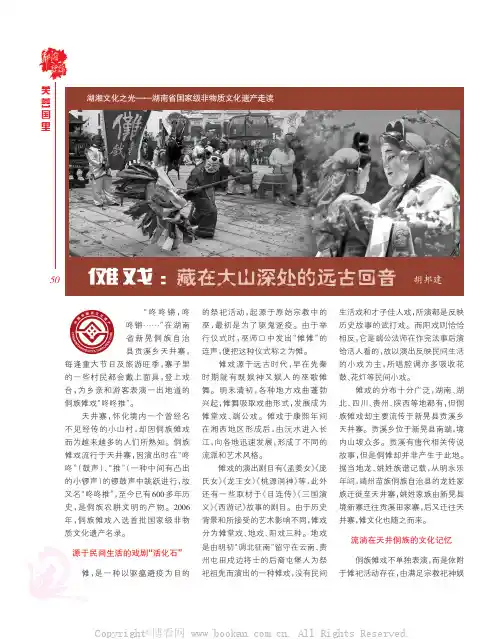

芙蓉国里傩戏:藏在大山深处的远古回音胡邦建湖湘文化之光——湖南省国家级非物质文化遗产走读“咚咚锵,咚咚锵……”在湖南省新晃侗族自治县贡溪乡天井寨,每逢重大节日及旅游旺季,寨子里的一些村民都会戴上面具,登上戏台,为乡亲和游客表演一出地道的侗族傩戏“咚咚推”。

天井寨,怀化境内一个曾经名不见经传的小山村,却因侗族傩戏而为越来越多的人们所熟知。

侗族傩戏流行于天井寨,因演出时在“咚咚”(鼓声)、“推”(一种中间有凸出的小锣声)的锣鼓声中跳跃进行,故又名“咚咚推”,至今已有600多年历史,是侗族农耕文明的产物。

2006年,侗族傩戏入选首批国家级非物质文化遗产名录。

源于民间生活的戏剧“活化石”傩,是一种以驱瘟避疫为目的的祭祀活动,起源于原始宗教中的巫,最初是为了驱鬼逐疫。

由于举行仪式时,巫师口中发出“傩傩”的连声,便把这种仪式称之为傩。

傩戏源于远古时代,早在先秦时期就有既娱神又娱人的巫歌傩舞。

明末清初,各种地方戏曲蓬勃兴起,傩舞吸取戏曲形式,发展成为傩堂戏、端公戏。

傩戏于康熙年间在湘西地区形成后,由沅水进入长江,向各地迅速发展,形成了不同的流派和艺术风格。

傩戏的演出剧目有《孟姜女》《庞氏女》《龙王女》《桃源洞神》等,此外还有一些取材于《目连传》《三国演义》《西游记》故事的剧目。

由于历史背景和所接受的艺术影响不同,傩戏分为傩堂戏、地戏、阳戏三种。

地戏是由明初“调北征南”留守在云南、贵州屯田戍边将士的后裔屯堡人为祭祀祖先而演出的一种傩戏,没有民间生活戏和才子佳人戏,所演都是反映历史故事的武打戏。

而阳戏则恰恰相反,它是端公法师在作完法事后演给活人看的,故以演出反映民间生活的小戏为主,所唱腔调亦多吸收花鼓、花灯等民间小戏。

傩戏的分布十分广泛,湖南、湖北、四川、贵州、陕西等地都有,但侗族傩戏却主要流传于新晃县贡溪乡天井寨。

贡溪乡位于新晃县南端,境内山坡众多。

贡溪有唐代相关传说故事,但是侗傩却并非产生于此地。

据当地龙、姚姓族谱记载,从明永乐年间,靖州苗族侗族自治县的龙姓家族迁徙至天井寨,姚姓家族由新晃县境新寨迁往贡溪田家寨,后又迁往天井寨,傩文化也随之而来。

湖湘文化试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 湖湘文化主要分布在我国的哪个省份?A. 湖南省B. 湖北省C. 广东省D. 江苏省答案:A2. 下列哪位历史人物不属于湖湘文化代表人物?A. 毛泽东B. 曾国藩C. 孙中山D. 左宗棠答案:C3. 湖湘文化中的“湘绣”是中国四大名绣之一,其特点是?A. 色彩鲜艳,图案复杂B. 色彩淡雅,图案简约C. 色彩单一,图案传统D. 色彩多变,图案抽象答案:A4. 湖湘文化中的“湘剧”是湖南省的地方戏曲,其起源可以追溯到哪个朝代?A. 唐朝B. 宋朝C. 明朝D. 清朝答案:B5. 下列哪项不是湖湘文化中的传统习俗?A. 端午节赛龙舟B. 中秋节赏月C. 春节放鞭炮D. 重阳节登高答案:B6. 湖湘文化中的“岳麓书院”是中国历史上著名的四大书院之一,它位于哪个城市?A. 长沙市B. 武汉市C. 南昌市D. 南京市答案:A7. 湖湘文化中的“湘菜”以什么口味著称?A. 清淡B. 麻辣C. 酸甜D. 咸鲜答案:B8. 下列哪项是湖湘文化中的非物质文化遗产?A. 湘绣B. 湘剧C. 湘菜D. 岳麓书院答案:B9. 湖湘文化中的“橘子洲头”是一处著名的景点,它位于哪条江河?A. 长江B. 黄河C. 湘江D. 珠江答案:C10. 湖湘文化中的“岳阳楼”是中国三大名楼之一,它的著名诗句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”出自哪位文人之手?A. 李白B. 杜甫C. 范仲淹D. 苏轼答案:C二、填空题(每题2分,共20分)11. 湖湘文化中的“湘剧”分为两大流派,分别是________和________。

答案:祁剧、辰河戏12. 湖湘文化中的“岳麓书院”是中国古代著名的四大书院之一,其创办于________朝代。

答案:宋朝13. 湖湘文化的代表人物之一,毛泽东的故乡位于湖南省的________市。

答案:湘潭14. “湘绣”在中国传统刺绣中以其________和________而闻名。

湖南花鼓戏——论文综述作者:陈慧来源:《北方音乐》2015年第18期【摘要】湖南花鼓戏是2008年国务院批准的第二批国家级非物质文化遗产,是湖湘文化的代表,也是中华民族文化瑰宝的重要组成部分。

“歌乐鼓舞”是湖南花鼓戏的表现形式,在湖湘地区有广大群众基础,但是受到现代文化的冲击,花鼓戏演员队伍衰减,观众群体日益减少,湖南花鼓戏市场发展形势严峻。

本文通过对研究成果的分析,提出新时期湖南花鼓戏市场发展与传承存在的问题,初步得出保护湖南花鼓戏“俗文化”的策略,为之后的湖南“俗文化”的实践调研提供一定的理论基础。

【关键词】湖南花鼓戏;艺术特点;文献研究前言湖南花鼓戏有着悠久的文化传承与发展历史,笔者在学习期间深刻地认识到传统文化保护的重要性,虽然湖南花鼓戏为国家级非物质文化遗产,笔者通过收集国内湖南花鼓戏文献资料,并现状进行系统分析,了解湖南花鼓戏的艺术规律和艺术特点,并进行湖南“俗文化”未来发展的思考,旨在保护地方剧种,抢救我国非物质文化遗产。

一、湖南花鼓戏研究综述湖南花鼓戏是我国境内较有影响力的地方戏种,但是由于历史发展的原因,对其保护和艺术挖掘工作并不顺利,下面按照湖南花鼓戏历史研究的时间顺序阐述国内研究现状。

关于湖南戏曲的研究文献最为全面的是戏曲艺术研究学者尹伯康,1999年9月出版了第七版《湖南戏剧史纲》,囊括了湖南戏花鼓戏曲调、特点、发展等各方面的信息。

有关花鼓戏艺术特色的文献有《湖南花鼓戏》,湖南人民出版社,周娣. 《湖南民歌与湖南花鼓戏的演唱比较研究》. 中央民族大学 2005,等等。

湖南人民出版社出版的《湖南花鼓戏》,分为三卷“现代卷”“当代卷”“综述卷”,系统的讲解了湖南花鼓戏的发展历史以及研究进程,综述了湖南花鼓戏的唱腔的特点,并对其唱腔小调、打锣腔、洞腔、川腔四种进行了详细的讲述,但是由于历史背景原因没有花鼓戏未来市场发展的展望,主要是介绍传统剧目的特点,其后来的周娣. 《湖南民歌与湖南花鼓戏的演唱比较研究》. 中央民族大学 2005,曾渗泉.《湖南花鼓戏传统音乐布局手法的借鉴作用》武汉音乐学院学报. 2009(03)等都是借鉴了《湖南花鼓戏》的介绍,并对其优化和细分,并没有一部专门研究湖南花鼓戏未来发展展望与拯救的著作,在理论上并没有新的建树。

代表湖南的文化元素

1、湘剧:湘剧源出于明代的弋阳腔,后又吸收昆腔、皮黄等声腔,形成一个包括高腔、低牌子、昆腔、乱弹的多声腔剧种。

2、湘绣:湘绣与苏绣、蜀绣、粤绣齐名,为中国四大名绣之一。

湘绣传统上有72种针法。

分平绣类、织绣类、网绣类、纽绣、结绣类五大类还有后来不断发展完善的鬅毛针以及乱针绣等针法。

3、花鼓戏:湖南花鼓戏是湖南各地花鼓戏流派的总称。

由于流行地区不同而有长沙花鼓戏、岳阳花鼓戏、衡阳花鼓戏、邵阳花鼓戏、常德花鼓戏、零陵花鼓戏等六个流派之分,其都各具不同的艺术风格,脍炙人口。

4、宝庆竹刻:是从实用竹器工艺中脱胎出来的一种集观赏、实用为一体的艺术品,包括竹青雕刻、翻簧竹刻、竹根雕刻、竹简书刻等。

宝庆竹刻的珍贵,在于雕工的细腻与工艺的复杂,雕刻一个花瓶,有30多道工序,包含上万个动作。

5、侗锦:具有2000多年的历史,是侗族女性通过母女和近亲代代相传的纯手工艺品。

侗锦最早可溯春秋战国时代,现已成为展示中国女织文化的活化石。

湖南民俗风情的主要特征民俗作为一种社会文化现象,往往以最初始、最广泛的形态,具体而深刻地反映社会的物质生产水平、生活方式和思想意识、精神心理状况。

世界如此,中国如此,湖南亦如此。

湖南民俗的产生、演变和传承乃至消亡,在各个不同历史时期、三湘四水各个角落,有其不同特点,它们与湖南社会发展的进程相始终。

湖南地处长江中游、洞庭湖之南,北与湖北省毗连,东邻江西省,南接广东、广西两省区,西界贵州省和重庆市,属于长江流域民俗文化圈。

历史上为荆蛮、扬越、南蛮等少数民族聚居地:远古传说时期,湖南境内有蛋尤、九黎、三苗、灌兜等部族;先楚时期有荆蛮、淮人、虎方、扬越,、象氏、风夷等;春秋战国时期,楚人进入湖南,境内有大量的蛮族和巴人;汉唐时期,蛮族势力遍布境内各地,此消彼长,与中原王朝时常发生大规模军事冲突;两宋时期,出现了瑶、苗、僚、僮、纥佬等族系复杂的少数民族,逐渐演变成明清以来的苗、侗、瑶、土家等族,加之白族、回族、维吾尔族等的相继迁入,湖南成为除汉族之外,少数民族比较多的省份之一,大量的少数民族习俗成为湖南民俗中最主要的特征。

这些与汉族地区特别是和北方中原地区截然不同的社会风俗和生活习惯,往往被封建统治阶级和大汉族正统主义攻击和镇压少数民族的口实和理由。

中华人民共和国成立以后,共产党和人民政府十分重视民族问题,制定了正确的路线和一系列方针政策,尊重少数民族风俗习愤,保护少数民族的信仰自由,少数民族享受和汉族人民一样的平等权利。

用历史唯物主义的观点分析历史上少数民族在其社会发展过程中形成的民俗事象,不难发现,民风民俗对于研究人类社会发展史有着十分重要的作用。

如南蛮的“自相夫妻”,实质是血缘族内婚的体现。

亲属称谓中父系和母系区分不明显以及“兄纳弟妇、弟收兄嫂”的收继婚,是原始对佣婚的残存,决不是什么“秽淫蒸报”的禽兽行为。

不落夫家和抢婚习俗,是母系氏族婚向父系氏族婚制过渡的遗留。

而曾经在湘西地区盛行的姑舅表婚和舅权制,反映了这一地区经历过的以女权为中心的母系氏族阶段。

「雅俗并存的湖湘艺术」之湖湘传统戏剧湖湘戏剧艺术可以追溯到春秋战国时代沅湘流域的供娱神⽽⽤的“歌乐⿎舞”与“俳优”。

其剧种之多,屈指可数的达19个,剧⽬达5000多个,有湘剧、祁剧、花⿎戏、京剧、话剧、歌剧、新歌剧、侗戏、苗剧、舞剧和哑剧等品种;其声腔有⾼腔、昆腔、弹腔等数种。

因为湖南的戏剧艺术名⼈与名作⾮常多,并且在历史上创造了辉煌的成就,震惊世界,所以是名副其实的“戏剧⼤省”。

湖湘传统戏曲,⼀般分为地⽅⼤戏和民间⼩戏两⼤类,各⾃拥有众多的剧中。

从明朝永乐年间开始,⾼腔、昆腔、弹腔等先后传⼊湖南,构成了湖湘地⽅⼤戏各剧中的基本声腔。

湖南地⽅⼤戏剧种有湘剧、祁剧、⾠河戏、衡阳湘剧、武陵戏、荆河戏、巴陵戏、湘昆等。

⾄于民间⼩戏,则⼤都是在民间歌舞、百戏的基础上形成的。

湖南民间⼩戏的剧中主要有花⿎戏、阳戏、花灯戏、傩堂戏等。

作为湖湘戏曲的代表——享誉世界的花⿎戏,⾃20世纪50年代以来,家喻户晓,⼈⼈会唱⼏句。

它是在地花⿎的基础上发展起来的。

地花⿎是劳动⼈民创造的⼀种民间歌舞演唱⽅式,形式灵活多样。

⼀⼩旦、⼀⼩丑两⼈表演的称为“单花⿎戏”,也叫“对⼦花⿎”。

再次基础上,加⼊更多情节、⼈物、冲突、语⾔、曲调、舞蹈和动作,增加了戏曲因素,也就逐渐演变成花⿎戏。

它的曲调朴素⾃然、活泼开朗、健康清新。

著名的花⿎戏剧⽬有《刘海砍樵》《打铜锣》《补锅》《打鸟》《⽣死牌》《姑嫂忙》等,尤以《刘海砍樵》影响最巨。

“刘海砍樵”这段爱情传说在湖南可以说家喻户晓,⽽随着花⿎戏《刘海砍樵》的演绎和传唱,它也为全国不少观众所熟悉。

1983年,湖南省花⿎戏剧排演的《。

刘海砍樵》,应华美协进社邀请,赶美国纽约、华盛顿演出,轰动全美。

长沙市花⿎戏排团演的《刘海砍樵》也应邀赴⽇本演出,倾誉东瀛。

湘剧形成与明代,历经近500年的发展,不断吸收其他地⽅戏曲的长处,成为全国著名的剧种。

它兼有⾼腔、低牌⼦、昆曲、弹腔四⼤声腔和⼀些杂曲⼩调。

湖南花鼓戏有什么特点戏曲源自于民间的歌舞,它的动作多数从农村生活和民间艺术中提炼而成,富有浓郁的乡土气息,深受人民喜爱。

戏曲的发展是一个循序渐进的过程,那么湖南花鼓戏有什么特点呢?以下是小编为你整理的湖南花鼓戏的特点,希望能帮到你。

湖南花鼓戏的特点一、注重戏曲艺术的程式而又不受其约束,在继承的基础上有所革新,突出个性,表演生活化。

湖南花鼓戏在表演上常采用一些舞台化了的日常生活动作和表现劳动过程的成套身段。

前者如开门、进门、撩门帘、整妆、掸灰、扯鞋、挥汗、端茶等;后者如推磨、抖碓、打铁、打鱼、砍柴、摇船、缝衣、补鞋等。

与此同时,还根据湖南花鼓戏的剧种特色,创作了很多既“来源于生活”又“高于生活”的舞台程式动作。

在声腔上则发挥花鼓戏音乐有山歌风的特点,演唱自然流畅、婉转悠扬、生活气息极浓。

演员从动作、唱腔都向生活靠拢,把剧中人物原归属行当程式浓缩为洗练、精粹的表演,从而使人物的性格更鲜明突出,为广大观众所接受。

二、喜剧风格浓郁,语言风趣诙谐,表演生动活泼。

湖南花鼓戏无论是在剧本创作、作曲还是在演员表演方面,均突出喜剧效果。

在喜剧结构方面致力于情节的误会和巧合,将喜剧人物置于纷繁复杂的矛盾冲突之中来反映生活本质,展示主题。

这些喜剧人物的塑造,标志着喜剧效果的浓烈已成为湖南花鼓戏的精粹。

这一艺术特色使湖南花鼓戏演员得心应手地塑造出完整鲜明的艺术形象,准确地表现人物的心理活动和思想感情,为剧情塑造人物形象服务。

三、舞台表现手段上的多样化,表演载歌载舞,纷繁多姿,产生了新的戏曲化的舞蹈艺术。

舞蹈以身体动作过程来展示心灵,表达情感。

在戏曲舞蹈中,它把对生命的感悟、对人物的理解,融于舞蹈这种表现形式,使之表现出概括、浓缩现代生活的图景。

湖南花鼓戏源于地上歌舞演唱,音乐多热闹欢快,表现力丰富,在表现形式上,他们大多以载歌载舞、短小精悍见长,在表演上既承袭了民间歌舞中的扇舞、手巾舞、矮子步、打花棍、打酒杯等表现手法,又从劳动生活中提炼了一些表现力极强,特色鲜明的表演动作。

湖南民间文学湖南,南楚故地。

自古以来,这里以土地肥沃、物产丰富、自然条件优厚独特和良好的文化根基为优势,而形成了自己的楚文化和湖湘文化特色,其中蕴藏着丰富的民间文学宝藏。

1.长沙花鼓戏长沙花鼓戏形成并流行于旧长沙府的十二属县——长沙、善化(今望城)、湘阴、浏阳、醴陵、湘乡、宁乡、益阳、安化、茶陵、攸县等地,以长沙官话为统一的舞台语言,是湖南花鼓戏中流传较广、影响较大的一个剧种。

长沙花鼓戏来源于民间歌舞说唱艺术。

清代中期以前,长沙一带盛行“地花鼓”、“花灯”和“竹马灯”。

清代中叶以来,花鼓戏逐渐流传开来。

旧时各地名称不同,宁乡一带称之为“打花鼓”,浏阳各乡称为“花鼓灯”和“竹马灯”,长沙望城一带和醴陵地区称其“采茶戏”,本世纪40年代,有人称之为“楚剧”。

乡间则统称为花鼓班子,以班主命名,诸如得胜班、土坝班、大兴班等。

在表现形式上,长沙花鼓戏剧目大多以载歌载舞、短小精悍见长,特别是那些生活气息浓郁,轻松活泼的喜剧和嘻笑怒骂、泼辣热闹的闹剧很受观众的欢迎。

剧本语言生动,从民谣、民歌、俗语、歇后语中提炼对白和唱词,有时甚至就以极其朴素的生活语言入戏,通俗易懂,皆大欢喜。

表演上既承袭了民间歌舞中的扇舞、手巾舞、矮子步、打花棍、打酒杯等表现手法,又从劳动生活中提炼了一些表现力极强,特色鲜明的表演程式,如犁田、使牛、推车、砍柴、绣花、喂鸡、纺纱等,惟妙惟肖,美不胜收。

2.长沙湘绣长沙的湘绣、菊花石、铜官釉下彩陶器等手工艺的驰名中外,它们都是勤劳智慧的湖南人民在漫长的人类文明历史的发展过程中,精心创造的具有湖湘文化特色的工艺。

湘绣是我国四大名绣之一,起源于湖南民间刺绣,有2000年以上的悠久历史。

湘绣主要以纯丝、硬缎、软缎、透明纱和各种颜色的丝线、绒线绣制而成。

其特点是:构图严谨,色彩鲜明,各种针法富于表现力,通过丰富的色线和千变万化的针法,使绣出的人物、动物、山水、花鸟等具有特殊的艺术效果。

在湘绣中,无论平绣、织绣、网绣、结绣、打子绣、剪绒绣、立体绣、双面绣、乱针绣等等,都注重刻画物象的外形和内质,即使一鳞一爪、一瓣一叶之微也一丝不苟。

浅析湖南花鼓戏《补锅》的产生及表演方式王梦诗【摘要】湖南花鼓戏是湖南极具代表性的地方音乐表现形式,它多以反映民间生活为主,语言形象生动,富有浓厚的乡土气息。

《补锅》是湖南花鼓戏的一首经典名作,它的曲调活泼轻快,人物形象生动,歌词准确表达出了人物的心理活动,语言通俗易懂又不失诙谐幽默,旋律流畅明快,具有鲜明的地方特色,风格独特。

本文主要从花鼓戏的历史渊源、作品的创作背景、艺术特色、舞台表演技巧三方面来分析作品《补锅》。

湖南花鼓戏是值得我们社会去保护和传承的艺术,希望通过本文能让大家感受到这首作品的艺术价值,为此作品的表演者提供一些浅薄的文学借鉴。

【关键词】湖南花鼓戏补锅产生表演方式一、花鼓戏的历史渊源及发展现状1、1花鼓戏的历史渊源花鼓戏发展到现在已有二百多年的历史,它的形成经历了一个从简到繁的过程。

它最早产生于宋代,当时只表演简单的、没有情节的歌舞。

是内容平淡无奇,不受重视的民间伎艺。

后来,从湖南城乡新春时所表演的各种民间艺术形式中得到启发,在内容上更充实,在表现形式上,由歌唱进化为歌舞,再逐渐演变成戏曲。

清代中叶,是湖南花鼓戏发展最为快速的时期。

刚开始内容是简单、朴实的生活小戏。

随后,逐渐出现民间传说题材剧目,故事性更强,所表现的内容也更加丰富多彩,形式多样。

自中华人民共和国成立后,湖南花鼓戏就得到了较大的发展,它以塑造人物肯定性形象为主,依据农民的思想、情感、心理逻辑去设计人物。

在戏剧冲突上,一般在民间寻找一些生活题材,运用其中一些喜剧因素,制造喜乐气氛,给大家带去更多的欢声笑语。

例如:《补锅》、《刘海砍樵》等这些脍炙人口的经典作品。

湖南花鼓戏走向成熟的过渡阶段,是以川东大筒腔--梁山调的入湘为标志。

梁山调的入湘,对湖南花鼓戏的发展起了非常重要的作用,使湖南花鼓戏在短时间内得以飞速发展。

湖南花鼓戏具有重要的美学价值,它突破了教化和言情这两个最基本的中国传统文艺思想的命题,别开“娱乐”主旨,使之与言情、教化、娱乐三足鼎立,丰富了我国传统的文艺观。

湘剧:文化沃土上盛开的艺术之花湘剧是中国传统戏曲中的一支,起源于湖南省。

它具有独特的特色和深厚的文化底蕴,在中国传统戏曲中占有重要的地位。

湘剧在唱、念、做、打等方面都与其他戏曲分别不同。

湘剧主要是以湖南地方优美的方言为基础,以其独特的传统套路、配乐和艺术表现形式闻名于世。

湘剧的音乐和唱腔在艺术上是非常楚楚动人的。

湘绣剧的唱腔起源于民间歌谣,歌声嘹亮、情感丰富,既有粗犷的豪放,又有细腻温婉的感觉。

如何表现一个人物的个性和情感,湘剧演员用唱腔,调子和音节的方式刻画人物,将戏剧中每个人物的形象展现得栩栩如生。

在湘剧中,布景、道具,服装都十分精美,以凸显剧中人物的身份和故事情节,传达人物各种不同的个性特征。

湘剧舞台的背景中放置了各种清晰的图案和花纹,这些图案装饰性强,代表着湖南文化的精髓,具有强烈的地方特色。

湘剧剧中有丰富的人物形象,。

如浪漫的红楼梦、飞天御剑、风流倜傥的少年李元霸、忠肝义胆的秦桧、女子骑兵的李师师,这些都是湘剧中的传奇人物。

这些人物形象中蕴含着文化精髓和时代内涵。

在某种程度上,也是湖南文化的缩影。

每一种艺术形式都有他所代表的社会内涵,包括湘剧。

湘剧在传播的过程中,不仅仅是演员的艺术表现,更是文化遗产的呈现。

湘剧与湖南人民的生活紧密相连,是一种具有深厚的文化底蕴的艺术形式。

湘剧的传承不仅仅是演员之间的口传心授,更是一种文化认同的传承。

成千上万的湘剧爱好者和传统文化的护卫者,不断推动着湘剧的发展和传承。

有关部门也在积极推进湘剧文化的保护,加以注重湘剧舞台的岗位培训,与此同时,不断加强创新,注重保留文化传统和精髓,吸取了外来文化的优势,开辟新的表演领域。

总之,湘剧是一种浸透着湖南文化的艺术形式,依靠其独特的精神内涵和表演艺术吸引了广大的观众。

无论何时,湘剧都是一朵久负盛名的艺术之花,在中国文化的沃土上盛开。

湖南花鼓戏作文湖南花鼓戏是中国传统戏曲艺术中一个重要的地方剧种,源自于湖南地区丰富的民歌小调和民间歌舞,其生动活泼、通俗易懂的艺术形式深受广大群众喜爱。

在撰写关于湖南花鼓戏的作文时,可以从以下几个方面展开描述:标题:《韵味悠长的湖南花鼓戏——地方文化瑰宝的魅力探寻》正文:一、开篇引子提及与湖南花鼓戏的初次接触或者某个深刻的印象,如乌镇的青石板路上邂逅的一场烟雨中的花鼓戏表演,以此拉近读者与这一传统文化的距离,勾勒出一幅具有浓厚地域特色的画卷。

二、历史沿革与起源湖南花鼓戏起源于明清时期的劳动人民生活之中,早期是农闲时节或节日庆典上的娱乐活动,后经长期发展演变,形成了包括一旦一丑在内的丰富表演形式,并在清嘉庆年间的地方文献中有明确记载。

随着岁月流转,花鼓戏不断吸收各地艺术精华,逐渐完善为拥有四百多个传统剧目的大戏种。

三、艺术特色与表现手法湖南花鼓戏以其独特的唱腔、舞蹈及音乐风格闻名遐迩,可以详细描写其唱词的口语化特点、曲调的高昂激越以及打击乐“花鼓”的节奏感等。

通过经典剧目《刘海砍樵》为例,展现其讲述民间故事、弘扬道德伦理的叙事功能和鲜明的地方色彩。

四、传承与保护阐述湖南花鼓戏在现代社会所面临的挑战,如年轻观众流失、传承人老龄化等问题,同时介绍政府和社会各界为保护和发展花鼓戏所做的努力,包括开展各类演出、教育普及、数字化保存等工作,以期唤起更多人对这一非物质文化遗产的关注和爱护。

五、结语与展望总结湖南花鼓戏作为湖湘文化的重要载体,不仅承载着地方民众的情感记忆,更是中华戏剧宝库中的一颗璀璨明珠。

呼吁新一代继续传承和发扬这门艺术,让花鼓戏的韵律在新时代的舞台上更加响亮且持久。

通过以上几个层次的构建,一篇关于湖南花鼓戏的作文将能全面展示这一古老而又充满活力的戏曲艺术的魅力所在,同时也能传达出对于传统文化保护与传承的深层思考。

湘剧,湖南地方大戏剧种,旧时俗称大戏班子、汉戏班子、长沙班子,因用中州韵、长沙官话演唱,故一度曾称长沙湘剧。

“湘剧”名称,最早见诸民国九年(1920)在长沙印行的《湖南戏考》第一集西兴散人序“闻之顾曲家,湘剧全盛于清同、光间”。

湘剧是湖南历史悠久的剧种之一,流行于长沙、株洲、湘潭、益阳等城市,以及湘、资两水流域之湘中、湘东及江西西部地区。

长沙的戏剧因子可以追溯到唐代。

唐宣宗时,澄州诗人李群玉((长沙九日登东楼观舞》诗其一有曰:“南国有佳人,轻盈绿腰舞。

华筵九秋暮,飞袂拂云雨。

”唐代诗人李商隐《潭州》诗亦有句“湘泪浅深滋竹色,楚歌重叠怨兰丛”,略窥当时长沙歌舞之盛。

宋王灼《碧鸡漫志》记载,安史之乱后(790年前后),唐曲《麦秀两岐》由金州(今陕西安康)传人长沙,俳优能唱,并改歌词“叙其拾麦勤苦之由”,说明唐代大曲传到长沙很快地方化了。

到了宋代,随着商业经济的发展,不可避免地带来文化的繁荣,民间徘优戏剧活动随之兴旺发达。

《浏阳县志》卷十六《职官二·政略》载,杨时在北宋绍圣元年(1094 )知浏阳县事时,就曾“散青苗钱,凡酒肆食店与俳优戏剧之周民财者,悉禁之”。

浏阳乃长沙郡的属县,当时的俳优戏剧已到“阁民财”的程度,可见演出之盛。

元初,北杂剧进入长沙,据成书于元至正十五年(1 355 )夏庭芝所著《青楼集》载,杂剧演员帘前秀、般般丑、小婆儿及刘婆惜等,均“驰名江湘间”、或“得名湖湘间”,“武昌、湖南等处多敬爱之”,说明北杂剧已深得湖湘人民喜爱。

明代成化八年(1472),茶陵人李东阳作有《燕长沙府席上作》一诗,中有句云:“西阳影堕仍浮水,南曲声低屡变腔”,似可作南曲传人长沙之证。

以此推论,自宋南渡至元末明初,约250年间,南北曲在长沙一带流传并逐渐衍变为地方声腔。

如北杂剧《关大王独赴单刀会》,原为正末主唱的四折本,700年后的今天,湘剧仍保留着这个戏的第四折《单刀会》,仍为生扮关羽一人独唱到底。

湖南花鼓戏简介湖南花鼓戏是湖南各地花鼓戏流派的总称。

由于流行地区不同而有长沙花鼓戏、岳阳花鼓戏、衡阳花鼓戏、邵阳花鼓戏、常德花鼓戏、零陵花鼓戏等六个流派之分,其都各具不同的艺术风格。

它源自湘南民歌发展而成,从一旦一丑演唱发展到“三小”演唱。

各地花鼓戏的传统剧目约有四百多个,音乐曲调三百余支。

按其结构和音乐风格的不同可分为川调、打锣腔、牌子、小调四类,都有粗犷爽朗、地方色彩浓郁的特点。

音乐主要是以极具地方特色的湖南花鼓大筒、以及唢呐、琵琶、笛子、锣鼓等民族乐器作伴奏。

曲调活泼轻快,旋律流畅明快。

中华人民共和国成立后,花鼓戏艺术有较大发展,不但整理了如《刘海砍樵》、《打鸟》等传统戏,而且创作了《双送粮》、《姑嫂忙》、《三里湾》等不少现代戏。

而《打铜锣》、《补锅》、《送货路上》、《野鸭洲》等已摄制成影片。

特别是唱遍大江南北,风靡海内外的湖南花鼓戏名剧《刘海砍樵》其脍炙人口的“比古调”唱段,深受全国各地的人民群众所喜爱。

湖南花鼓戏虽说后来发展有了生、旦、净、丑诸行当,但小旦、小生、小丑仍占主要地位,表演富有浓郁的生活气息,同时也注重不断吸收传统的表演技巧,如岳阳花鼓戏就直接从巴陵戏中借鉴传统戏的袍带、翎子、翅子、扇子、官衣、罗帽、胡子、把子和扑、跌、翻、打等表演技巧,用于塑造人物和表现情节,以丰富花鼓戏剧种的表现力。

剧种起源湖南花鼓戏源出于民歌,逐渐发展成为一旦一丑演唱的花鼓戏初级形式。

清嘉庆二十三年(1818)刊行的《浏阳县志》谈及当地元宵节玩龙灯情况时说:“又以童子装丑旦剧唱,金鼓喧阗,自初旬起至是夜止”。

说明一旦一丑演唱的花鼓戏——地花鼓,最迟在清嘉庆年间已经形成。

又据杨恩寿《坦园日记》清同治元年(1862),杨恩寿在湖南永兴观看的“花鼓词”(即花鼓戏)中,已有书生、书童、柳莺、柳莺婢四个角色,而且情节与表演都较生动,说明这时的花鼓戏不但已发展成“三小”(小旦、小丑、小生)戏,而且演出形式也具有一定规模。

湖湘文化之戏剧

一方水土孕育一方文化,一方文化滋生出一方戏曲。

素有戏剧大省之称的湖南,现有湘剧、祁剧、辰河戏、常德汉剧、荆河戏、巴陵戏、湘昆、花鼓戏、阳戏、花灯戏、苗剧、侗戏等19个地方戏剧种,这些剧种既是湖湘文化的重要组成部分,也是宝贵的非物质文化遗产,是湖湘文化的瑰宝。

然而,如此珍贵的文化遗产却并没受到大众的极致欢迎,这是为什么呢?

关键字:过去的辉煌现在的萎缩原因的深究

过去的辉煌

湖南的地方戏曲有过前所未有的辉煌时期。

长沙作为湖南的文化经济政治中心,是湖南地方戏曲辉煌历史的集聚地。

据住在长沙市天心区坡子街的那些老戏迷回忆。

“上个世纪50年代中期,以坡子街为中心,南至劳动广场,北至中山路,东到蔡锷路,10多家大的正规戏院和30多个临时搭建的戏台子交相辉映,湖南各种地方戏曲都能在这里找到踪影。

”老戏迷们说,有时候一出戏演三四百场,还是一票难求。

一双皮鞋换戏票的事都发生过。

现在的萎缩

据全省地方戏调查数据显示:祁剧现存专业剧团有9个,是1983年时的30%,而尚能坚持演出的只有湖南省祁剧院、衡阳市祁剧团、祁阳县、祁东县和永州市冷水滩区祁剧团等五家。

曾经极为兴盛的花鼓戏也只保留了11个剧团。

其他剧种的情况更加令人忧虑:侗戏已无专业剧团;苗剧虽有花垣县苗剧团的牌子,但现在以演民族歌舞为主;巴陵戏、荆河戏、湘昆、岳阳花鼓戏、常德花鼓戏、邵阳花鼓戏、零陵花鼓戏等7个剧种都各只存有一个专业剧团在艰难支撑。

一些剧团的演出活动日少,剧目贫乏、地域范围日窄、剧种特色乏善可陈,衰落的表征十分明显。

伴随着剧团或解散或合并,演员或转行或退出,某些剧种处于濒危状态。

原因的深究

一、剧团人才流失日趋严重。

“一个剧团没有好演员,是办不下去的。

然而,近年来,剧团的人才流失非常严重。

戏曲的不景气,戏曲演员的成才艰难和素质要求的综合全面都是客观原因。

但戏曲事业的前景模糊,使有所抱负和全面素质较高的学员,宁愿从事其他职业而不愿从事戏曲都是不争的事实。

艺术学校招不到素质好的学生,培养出的有点能耐的学生又大量改行,留在戏曲团体中的青年人蹉跎度日,练功懈怠,很难成才。

这种青年戏曲人才培养链条的缺失,形成了恶性循环圈,是制约地方戏曲发展的瓶颈,更是戏曲不断萎缩的主要原因。

缺乏创新

有时,总会纳闷同样是演员,为什么娱乐圈的明星会有那么多的粉丝追捧而

戏剧演员却总是默默无闻,为什么电影电视剧会那么流行而戏曲却这么不景气?戏剧作为一种文化遗产为什么会沦落至此中状态?

每一种地方戏曲,都是曾经的“流行文化”。

地方戏因为浸透着浓郁的乡土气息、折射出民族和地域的文化风采,成为滋养一代又一代湖湘人的精神家园。

但随着现代文明的发展,特别是近20年来,地方戏受到了流行音乐和其他诸多音乐艺术形式的强烈冲击,日渐式微,曾经的“流行”也就成了传统。

难道传统的就不能标上流行的称号?

其实仔细研究就会发现一种现象:一方面是地方戏曲在流行文化圈内的渐行渐远,另一方面,眼下备受年轻人推崇的流行音乐,其中并不乏借鉴了古典戏曲元素而创作的歌曲———先有陈升创作的《北京一夜》,后有陶喆的《苏三说》,都采用了京剧元素———这是流行文化做出的尝试。

而且效果不错

当传统戏曲遭遇流行文化,又该如何面对?其实,两者对比中道出了其中的“玄机”:要创新!创新才有出路传统剧团要复兴,除了要培养后备人才外,更重要的是要对剧目本身进行创新、改革,要用群众喜闻乐见的形式,拉近与普通群众的距离,使之更贴近大众的生活,更容易被群众所接受。

结尾段:戏剧是一个宝库。

湘籍歌唱家吴碧霞早就把《洗菜心》唱得让全国人民倾倒。

另一位湘籍歌唱家刘一祯出了个专集,全是花鼓戏音乐,好听的不得了。

戏曲并不缺观众,关键看你怎么做。

我相信,只要解决上面两个问题,湖南地方戏剧的良性发展可以拭目以待!对于湖南地方戏剧这一文化遗产的未来命运,我们应该拥有理想的憧憬,具有乐观主义的情怀!。