小儿垂钓古诗赏析

- 格式:docx

- 大小:15.94 KB

- 文档页数:3

小儿垂钓这首古诗的意思唐·胡令能。

蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

一、诗句意思。

1. “蓬头稚子学垂纶”- “蓬头”就是头发乱乱的样子,就像鸟窝似的。

“稚子”呢,就是小孩子。

“垂纶”其实就是钓鱼,纶就是钓鱼用的丝线。

这句诗就是说啊,有一个头发乱乱的小娃娃正在学着钓鱼呢。

你想啊,小娃娃嘛,可能还不太会打理自己的头发,就这么蓬蓬着就跑出来钓鱼了。

2. “侧坐莓苔草映身”- “侧坐”就是侧身坐着。

“莓苔”是那种长满苔藓的地方。

这小娃娃侧身坐在长满苔藓的地方,周围的草啊,就把他的身子给遮掩住了一部分。

这小娃娃可真会找地方,坐在这种长满苔藓、有草遮掩的地方,一方面可能觉得凉快舒服,另一方面呢,也不容易被鱼发现。

就像他在和鱼玩捉迷藏一样,他躲在草后面,鱼就不容易看到他这个小敌人啦。

3. “路人借问遥招手”- 这时候啊,有路过的人想要问路。

“借问”就是向人打听事情。

这小娃娃呢,远远地就招手。

他为什么要招手呢?他可不能大声说话呀,因为他正在钓鱼呢。

要是他一开口说话,鱼就被吓跑啦。

所以他只能用招手这个动作来示意路人。

你看这小娃娃多机灵啊,他知道自己现在的首要任务是钓鱼,可不能因为回答个问题就把鱼给惊跑了。

4. “怕得鱼惊不应人”- 他为什么只是招手而不回答路人的话呢?就是因为他害怕把鱼给惊到了呀。

“不应人”就是不回答别人的话。

这小娃娃心里肯定在想:“我可不能说话,鱼要是跑了,我这半天就白等了。

”他就这么专注地钓着鱼,连回答路人的问题都顾不上了,可见他对钓鱼这件事有多认真呢。

二、赏析。

这首诗特别有趣。

它就像一幅小小的画一样,把一个小娃娃钓鱼的场景描绘得活灵活现。

诗里的这个小娃娃特别可爱,从他蓬头的样子就能想象出他那股子天真劲儿。

而且他很聪明呢,知道在钓鱼的时候要找个隐蔽的地方,侧坐在莓苔上,让草映着自己的身子。

当遇到路人问路的时候,他那反应也特别有趣。

他没有直接回答,而是遥招手,这个动作就把他当时那种又想帮忙又怕惊鱼的矛盾心理表现出来了。

《小儿垂钓》古诗赏析《小儿垂钓》是一首描写儿童生活情趣的诗作。

一个蓬头小孩子学着大人钓鱼。

侧身坐在乱草青苔上,身影掩映在野草丛中。

听到有过路的人问路连忙远远地招了招手。

害怕惊动了鱼不敢答话。

接下来为你带来《小儿垂钓》古诗赏析,希望对你有帮助。

篇一小儿垂钓在一个万物复苏的春天里,柳树泛出淡淡的青绿,花儿展开笑脸,草儿挺起了胸脯。

一个头发乱蓬蓬的小孩子,正在池塘边学钓鱼。

在清澈见底的水面下,是色彩斑斓的石头,几条小鱼正在嬉戏玩耍。

小孩子斜坐在草丛中,不知不觉地看入了迷,绿草掩映着他小小的身体。

我东张西望,不知哪里是杏花村。

见到那个小孩子正在钓鱼,远远地朝他叫了几声。

小孩子远远地招手,好像在说让我靠近一些。

我慢慢走过去,孩子那天真的笑脸出现在我的眼前。

孩子把嘴靠在我的耳边,小嘴呼出温暖而甜蜜的气息,说:“嘘,小声一点,请不要吓跑这些鱼儿。

杏花村在那边!”我不知道,我的心中为什么会涌起一股暖流,不禁写下这首《小儿垂钓》:蓬头稚子学垂纶,侧坐莓台草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

篇二小儿垂钓有一天,天气晴朗,阳光明媚,小鸟在枝头欢快地歌唱。

青的草,绿的芽,各色鲜艳的花,都像赶集似的聚拢来,形成了烂漫无比的春天。

柳树的叶子绿的如同翡翠。

河塘边的芦苇也不甘示弱,它绽放出了自己的美丽。

河塘里的鱼儿在水中自由的嬉戏,它们可真有趣呀!河塘边有一个小孩子子,他正在学钓鱼哪!他一点也没注意到自己的头发乱蓬蓬的。

他只是斜着身子坐在野草上,绿草掩映着自己的身体。

即使小孩子儿坐在这些野草中,但他还是专心致志学钓鱼,没受一丝影响。

就在这时,一位路人来了,他向小孩子儿打听:“杏花村怎么走呀?”小孩子儿并没有告诉他,只是远远地招了招手。

小孩子儿的招手并不是让路人走,不告诉路人,而是让路人过来,小声告诉路人。

路人见小孩子儿这样专心致志的钓鱼,便忍不住笑了。

小孩子儿之所以这样专心是因为他怕鱼儿受惊呀。

我看到了这样的景象,觉得这个小孩子儿学钓鱼很仔细。

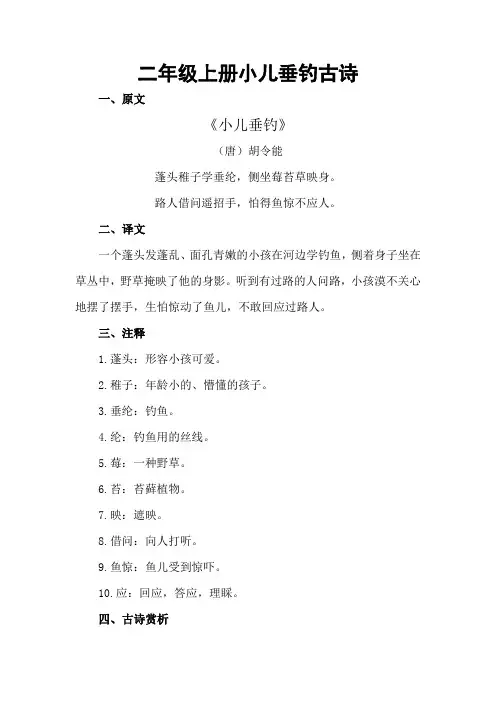

二年级上册小儿垂钓古诗一、原文《小儿垂钓》(唐)胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

二、译文一个蓬头发蓬乱、面孔青嫩的小孩在河边学钓鱼,侧着身子坐在草丛中,野草掩映了他的身影。

听到有过路的人问路,小孩漠不关心地摆了摆手,生怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

三、注释1.蓬头:形容小孩可爱。

2.稚子:年龄小的、懵懂的孩子。

3.垂纶:钓鱼。

4.纶:钓鱼用的丝线。

5.莓:一种野草。

6.苔:苔藓植物。

7.映:遮映。

8.借问:向人打听。

9.鱼惊:鱼儿受到惊吓。

10.应:回应,答应,理睬。

四、古诗赏析这是一首以儿童生活为题材的诗作,诗写一个稚气未脱的小儿在水边学钓的情景,形神兼备,意趣盎然。

在唐诗中,写儿童的题材比较少,因而显得可贵。

这首七绝写小儿垂钓别有情趣。

此诗没有绚丽的色彩,没有刻意的雕饰,就似一枝清丽的出水芙蓉,在平淡浅易的叙述中透露出几分纯真、无限童趣和一些专注。

一二句重在写形,三四句重在传神。

稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“学”是这首诗的诗眼。

这个小孩子初学钓鱼,所以特别小心。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在眼前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

侧坐,而非稳坐,正与他初学此道的心境相吻合。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向他打问,就因为看得见他。

小儿垂钓后两句中“遥招手”的主语还是小儿。

当路人问道,小儿害怕应答惊鱼,从老远招手而不回答。

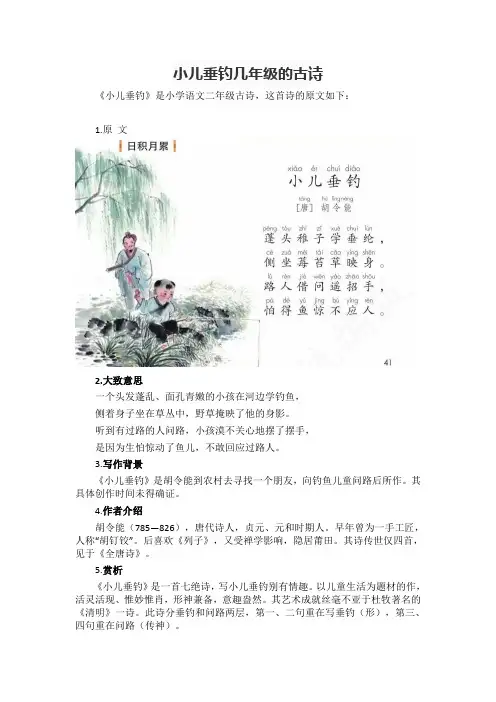

小儿垂钓几年级的古诗

《小儿垂钓》是小学语文二年级古诗,这首诗的原文如下:

1.原文

2.大致意思

一个头发蓬乱、面孔青嫩的小孩在河边学钓鱼,

侧着身子坐在草丛中,野草掩映了他的身影。

听到有过路的人问路,小孩漠不关心地摆了摆手,

是因为生怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

3.写作背景

《小儿垂钓》是胡令能到农村去寻找一个朋友,向钓鱼儿童问路后所作。

其具体创作时间未得确证。

4.作者介绍

胡令能(785—826),唐代诗人,贞元、元和时期人。

早年曾为一手工匠,人称“胡钉铰”。

后喜欢《列子》,又受禅学影响,隐居莆田。

其诗传世仅四首,见于《全唐诗》。

5.赏析

《小儿垂钓》是一首七绝诗,写小儿垂钓别有情趣。

以儿童生活为题材的作,活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧著名的《清明》一诗。

此诗分垂钓和问路两层,第一、二句重在写垂钓(形),第三、四句重在问路(传神)。

全诗从形神两方面栩栩如生地刻画了垂钓小儿的形象,言辞流畅,清新活泼,寥寥数语便绘出一幅童趣盎然的图画,不失为一篇情景交融、形神兼备的描写儿童的佳作。

6.相关词句意思

(1)蓬头:形容小孩可爱。

(2)稚子:年龄小的、懵懂的孩子。

(3)垂纶:钓鱼。

(4)纶:钓鱼用的丝线。

(5)莓:一种野草。

(6)苔:苔藓植物。

古诗词鉴赏《小儿垂钓》小儿垂钓唐胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

译文一个头发蓬乱、面孔青嫩的小孩在河边学钓鱼,侧身坐在青苔上绿草映衬着他的身影。

听到有过路的人问路,连忙远远地摆了摆手,不敢回应路人生怕惊动了鱼儿。

注释蓬头:形容小孩可爱。

稚子:年龄小的、懵懂的孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

莓:一种野草。

苔:苔藓植物。

映:遮映。

借问:向人打听。

鱼惊:鱼儿受到惊吓。

应:回应,答应,理睬。

创作背景本首诗具体创作时间不详。

《小儿垂钓》是胡令能到农村去寻找一个朋友,向钓鱼儿童问路后所作。

赏析《小儿垂钓》是一首以儿童生活为题材的诗作,诗写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向小儿招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧著名的《清明》一诗。

此诗分垂钓和问路两层,第一、二句重在写垂钓(形),第三、四句重在问路(传神)。

第一、二句,稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“学”是这首诗的诗眼。

这个小孩子初学钓鱼,所以特别小心。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在眼前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

侧坐,而非稳坐,正与小儿初学此道的心境相吻合。

这也可以想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向小儿打问,就因为看得见小儿。

小儿垂钓古诗鉴赏

嘿,朋友!你知道这首古诗吗?“蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

”这短短几行字,就像一幅生

动的画儿展现在咱们眼前!

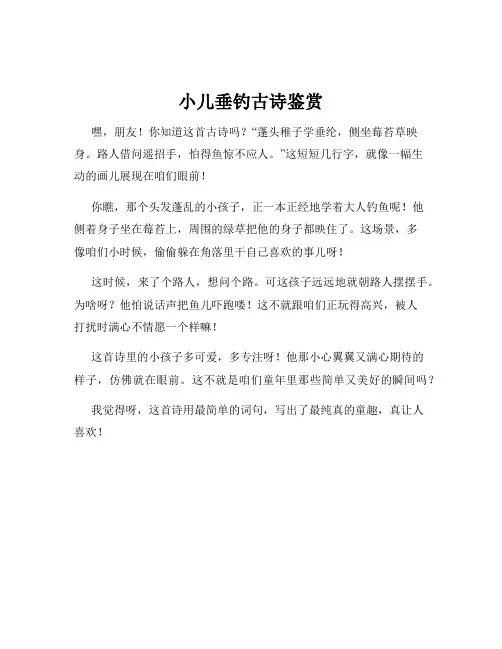

你瞧,那个头发蓬乱的小孩子,正一本正经地学着大人钓鱼呢!他

侧着身子坐在莓苔上,周围的绿草把他的身子都映住了。

这场景,多

像咱们小时候,偷偷躲在角落里干自己喜欢的事儿呀!

这时候,来了个路人,想问个路。

可这孩子远远地就朝路人摆摆手。

为啥呀?他怕说话声把鱼儿吓跑喽!这不就跟咱们正玩得高兴,被人

打扰时满心不情愿一个样嘛!

这首诗里的小孩子多可爱,多专注呀!他那小心翼翼又满心期待的

样子,仿佛就在眼前。

这不就是咱们童年里那些简单又美好的瞬间吗?

我觉得呀,这首诗用最简单的词句,写出了最纯真的童趣,真让人

喜欢!。

小儿垂钓古诗解析小儿垂钓作者:胡令能(唐代)蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

(译文)一个蓬头稚面的小孩学着大人钓鱼,斜着身子坐在野草丛中,野草掩映了他的身子。

听到有过路的人问路,连忙远远地招了招手,害怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

(赏析)《小儿垂钓》是一首以儿童生活为题材的诗作,诗写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向小儿招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧著名的《清明》一诗。

此诗分垂钓和问路两层,第一、二句重在写垂钓(形),第三、四句重在问路(传神)。

第一、二句,稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“学”是这首诗的诗眼。

这个小孩子初学钓鱼,所以个性留意。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在眼前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

侧坐,而非稳坐,正与小儿初学此道的心境相吻合。

这也能够想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅仅能够明白小儿选取钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向小儿打问,就因为看得见小儿。

后两句中“遥招手”的主语还是小儿。

当路人问道,小儿害怕应答惊鱼,从老远招手而不回答。

这是从动作和心理方面来刻划小孩,有心计,有韬略,机警聪明。

小儿之所以要以动作来代替答话,是害怕把鱼惊散。

小儿的动作是“遥招手”,说明小儿对路人的问话并非漠不关心。

古诗《小儿垂钓》的解释

《小儿垂钓》是唐代诗人胡令能创作的一首诗。

诗中描述了一个年幼的男孩垂钓的情景,透过他的童真和天真来表达作者对自然的赞美和对童年的向往之情。

这首诗描绘了一个静谧的场景,男孩在江边垂钓,他的身影与江水交相辉映。

诗中的描写情景平和宜人,给人一种宁静安详之感。

男孩垂钓时,他的竿弯曲,而他自己却完全沉浸于垂钓的乐趣中。

这个情景揭示了男孩对于自然的深深吸引,也表达了作者对自然的赞美之情。

诗中还以一种直观的方式表现了童年的无忧无虑,和自然的和谐相融。

诗人通过这个小男孩打破了成人的束缚,以幼稚的天真感受自然的美丽。

诗人表达了对自然和童年的向往和渴望,希望回到那个无忧无虑的时光。

总体来说,《小儿垂钓》这首诗以一种简洁、生动的方式描绘了儿童垂钓的场景,体现了作者对自然的赞美和对童年的向往之情。

通过表现垂钓过程中的宁静与和谐,唤起了人们对自然、对童年的美好回忆和渴望。

小儿垂钓古诗解释全诗唐代:诗人胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人之句遥挥手,害怕得鱼惊不应人。

译文一个蓬头发蓬松、面孔青嫩的小孩在河边学钓鱼,两端着身子趴在草丛中,野草绿树了他的身影。

听到有过路的人问路,小孩漠不关心地摆了摆手,生怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

注解⑴蓬头:形容小孩可爱。

稚子:年龄小的、懵懂的孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

⑵莓:一种野草。

苔:苔藓植物。

百花:遮映。

⑶借问:向人打听。

⑷鱼怒:鱼儿受惊扰。

应当:澄清,应允,理会。

《小儿垂钓》是一首以儿童生活为题材的诗作,诗写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向小儿招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧著名的《清明》一诗。

此诗分泛舟和问路两层,第一、二句重在写下泛舟(形),第三、四句轻在问路(传神)。

第一、二句,稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的`本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“学”是这首诗的诗眼。

这个小孩子初学钓鱼,所以特别小心。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在眼前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

侧坐,而非稳坐,正与小儿初学此道的心境相吻合。

这也可以想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向小儿打问,就因为看得见小儿。

后两句中“遥挥手”的主语还是小儿。

当路人问道,小儿惧怕接收者怒鱼,从老远挥手而不提问。

《小儿垂钓》的古诗作者:唐胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人之句遥挥手,怕得鱼惊不应人。

【注解】1、稚子:年龄小的孩子;2、垂纶:钓鱼;纶:钓鱼用的丝线;3、莓:一种小草;4、苔:苔藓植物;5、之句:向人打探;6、应:理睬;7、遥:远远地;【诗文解释】一个蓬头小孩研习着大人钓鱼。

并排趴在乱草青苔上,身影绿树在野草丛中。

听见存有过路的人问路连忙远远地一招了挥手。

惧怕触怒了鱼不敢摆手。

【简析】这就是一首描绘儿童生活情趣的诗作。

一、二句重在写形,三、四句重在传神。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

由此亦可想见小儿不拘形迹专注于钓鱼的情景。

“草映身”,不仅是在为小儿画像,在结构上,也为下句的“路人借问”埋下伏笔。

因为路人之向他打问,就因为看得见他。

后两句中“遥招手”的.主语还是小儿。

他之所以要以动作来代替答话,是害怕把鱼惊散。

他的动作是“遥招手”,说明他对路人的问话并非漠不关心。

至于他在“招手”之后,又怎样向“路人”低声耳语,那是读者想象中的事,诗人再没有交代的必要,所以,在说明了“ 遥招手”的原因之后,诗作也就戛然而止。

这首诗勾画小儿垂钓的神情动态活灵活现,富有生趣,堪称佳作!【作者简介】胡令能莆田隐者,唐诗人少为负局锼钉之业。

梦人剖其腹,以一卷书内之,遂能吟咏,远近号为胡钉铰。

诗四首,皆写得十分生动传神、精妙超凡,不愧是仙家所赠之诗作。

《小儿垂钓》写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向他招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,其艺术成就丝毫不亚于杜牧著名的《清明》一诗。

胡令《小儿垂钓》原文、译文、赏析小儿垂钓(唐)胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

注释蓬头:头发乱蓬蓬的。

稚子:年龄小的孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

莓:一种小草。

苔:苔藓植物。

映:遮映借问:向人打听。

鱼惊:鱼儿受到惊吓。

应:回应,答应。

译文一个蓬头稚面的小孩在学钓鱼,斜身坐在野草丛中,野草掩映了他的身子。

听到有过路的人问路,连忙远远地招了招手,害怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

鉴赏这是一首以儿童生活为题材的诗作。

在唐诗中,写儿童的题材比较少,因而显得可贵。

这首七绝写小儿垂钓别有情趣。

前两句叙述、描写,从外形着笔,是实写。

后两句诗侧重神态来写。

此诗没有绚丽的色彩,没有刻意的雕饰,就似一枝清丽的出水芙蓉,在平淡浅易的叙述中透露出几分纯真、无限童趣和一些专注。

一二句重在写形,三四句重在传神。

稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在目前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

这也可以想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向他打问,就因为看得见他。

后两句中“遥招手”的主语还是小儿。

当路人问道,稚子害怕应答惊鱼,从老远招手而不回答。

这是从心理方面来刻划小孩,有心计,有韬略,机警聪明。

他之所以要以动作来代替答话,是害怕把鱼惊散。

他的动作是“遥招手”,说明他对路人的问话并非漠不关心。

小学古诗:《小儿垂钓》原文译文赏析《小儿垂钓》唐代:胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

【译文】一个头发蓬乱、面孔青嫩的小孩在河边学钓鱼,侧身坐在青苔上绿草映衬着他的身影。

听到有过路的人问路,小孩漠不关心地摆了摆手,不敢回应路人生怕惊动了鱼儿。

【注释】蓬头:形容小孩可爱。

稚子:年龄小的、懵懂的孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

莓:一种野草。

苔:苔藓植物。

映:遮映。

借问:向人打听。

鱼惊:鱼儿受到惊吓。

应:回应,答应,理睬。

【赏析】《小儿垂钓》是一首以儿童生活为题材的诗作,诗写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向小儿招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧的《清明》一诗。

此诗分垂钓和问路两层,第一、二句重在写垂钓(形),第三、四句重在问路(传神)。

第一、二句,稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“学”是这首诗的诗眼。

这个小孩子初学钓鱼,所以特别小心。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在眼前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

侧坐,而非稳坐,正与小儿初学此道的心境相吻合。

这也可以想见小儿不拘形迹地用心致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不仅仅在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向小儿打问,就因为看得见小儿。

后两句中“遥招手”的主语还是小儿。

古诗小儿垂钓全文及译文《小儿垂钓》是唐代诗人胡令能所写的一首七言绝句。

此诗描写一个小孩子在水边聚精会神钓鱼的情景。

诗人通过描写典型细节,极其传神地再现了儿童那种认真、天真的童心和童趣。

蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人之句遥挥手,害怕得鱼惊不应人。

一个头发蓬乱、面孔稚嫩的小孩在河边学钓鱼,侧着身子坐在草丛中,野草掩映了他的身影。

路人想要问路,小儿向路人招招手,怕触怒了鱼儿,不敢澄清过路人。

蓬头:形容小孩可爱。

稚子:年龄小的、懵懂的孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

莓:一种野草。

苔:苔藓植物。

百花:遮映。

借问:向人打听。

鱼怒:鱼儿受惊扰。

应当:澄清,应允,理会。

《小儿垂钓》是一首以儿童生活为题材的诗作,诗写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向小儿招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧著名的《清明》一诗。

此诗分泛舟和问路两层,第一、二句重在写下泛舟(形),第三、四句轻在问路(传神)。

第一、二句,稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的`幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“学”是这首诗的诗眼。

这个小孩子初学钓鱼,所以特别小心。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在眼前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

侧坐,而非稳坐,正与小儿初学此道的心境相吻合。

这也可以想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向小儿打问,就因为看得见小儿。

古诗小儿垂钓的意思全解小儿垂钓这首诗的意思是:一个头发蓬乱的小孩子正在学垂钓,侧身坐在青苔上绿草映衬着他的身影。

遇到有人问路,他老远就招着小手,因为不敢大声应答,唯恐鱼儿被吓跑。

原文如下:小儿垂钓作者:胡令能 (唐)蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

《小儿垂钓》是唐代诗人胡令能所写的一首七言绝句。

此诗描写一个小孩子在水边聚精会神钓鱼的情景。

诗人通过描写典型细节,极其传神地再现了儿童那种认真、天真的童心和童趣。

前两句叙述、描写,从外形着笔,是实写;后两句诗侧重神态来写。

全诗从形神两方面刻画了垂钓小儿栩栩如生的形象,言辞流畅,清新活泼,寥寥数语便绘出一幅童趣盎然的图画,颇具生活情趣。

拓展资料:作者简介胡令能(785-826年),唐代诗人,隐居圃田(河南中牟县)。

唐贞元、元和时胡令能期人。

家贫,年轻时以修补锅碗盆缸为生,人称“胡钉铰”。

传说诗人梦人剖其腹,以一卷书内之,遂能吟咏。

他的诗语言浅显而构思精巧,生活情趣很浓,现仅存七绝诗4首。

《小儿垂钓》全诗的意思是什么一分钟了解小儿垂钓小儿垂钓的古诗意思小儿垂钓这首诗的意思 - 百度宝宝知道《小儿垂钓》这首诗是什么意思?《小儿垂钓》是胡抄令能到农村去寻找一个朋友,向钓鱼儿童问路后所作。

《小儿垂钓》是一首以儿童生活为题材的作,诗写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向小儿招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧著名的《清明》一诗。

原文如下:《小儿垂钓》胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

译文:一个蓬头发蓬乱、面孔青嫩的小孩在河边学钓鱼,侧着身子坐在草丛中,野草掩映了他的身影。

听到有过路的人问路,小孩漠不关心地摆了摆手,生怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

小儿垂钓古诗解释和注释

小儿垂钓古诗解释和注释

小儿垂钓

唐胡令能

蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

译文

一个头发蓬乱、面孔青嫩的小孩在河边学钓鱼,侧身坐在青苔上绿草遮映着他的身影。

听到有过路的人问路远远地摆了摆手,不敢回应路人生怕惊动了鱼儿。

注释

蓬头:形容小孩可爱。

稚子:年龄小的、懵懂的孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用的丝线。

莓:一种野草。

苔:苔藓植物。

映:遮映。

借问:向人打听。

鱼惊:鱼儿受到惊吓。

应:回应,答应,理睬。

小儿垂钓古诗的意思全解

更多中国古代文化的古诗,自古以来就流传下来,都有着深深的文化内涵。

“小儿垂钓”是其中的一首著名古诗,其中包含着使人深刻的意义和思想。

通过对这首古诗的研究,可以更加准确地领略字里行间的深刻思想和文化含义。

“小儿垂钓”古诗原文如下:

“小儿童钓金鱼,归来见父兄笑,今日思昔绪,把钓竿却遗忘”。

这首古诗故事讲述一个小男孩子外出钓鱼,见到父兄之后,就把回忆当时的欢乐带回家里,却忘记自己的钓竿了。

从故事情节中可以看出,写这首古诗的作者把物质意义和精神意义对等起来。

“小儿钓鱼”,是物质意义上的游玩乐趣;“归来见父兄笑”,是精神上的家庭乐趣;“把钓竿遗忘”,则表达出,物质上的快乐只是暂时的,家庭乐趣才是永恒的。

从这个意义来说,古诗作者把要传达的含义,表达得非常简洁而深刻。

从审美上来看,这首古诗的内容十分精彩,在语言上工整自然,没有浪费任何字句,在篇幅上也很缩短,而且不短不长,可以说是一首格调恢宏的古诗。

在文化意义上,这首古诗中蕴含着深刻的哲理精神。

它传递出来的信息是,物质之于精神的关系,很容易被遗忘;真正重要的,是心与心之间难以割舍的情感纽带。

因此,我们应当把尊重家庭,尊重友谊,珍惜爱情等情感放在第一位,使物质财富不再成为心灵最重要的依靠。

总而言之,小儿垂钓”古诗蕴含深刻的文化内涵,有其独特的审美价值和哲理精神,具有很高的文学价值和文化价值。

这首古诗值得细细品味,值得我们深思,并让我们对中国古代文化有更深刻的了解。

小儿垂钓古诗原文及赏析小儿垂钓古诗原文及赏析在日复一日的学习、工作或生活中,大家都对那些朗朗上口的古诗很是熟悉吧,古诗可分为古体诗和近体诗两类。

你知道什么样的古诗才经典吗?下面是店铺精心整理的小儿垂钓古诗原文及赏析,仅供参考,大家一起来看看吧。

小儿垂钓作者:胡令能蓬头稚子学垂纶,侧坐莓苔草映身。

路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人。

译文一个蓬头发蓬乱、面孔青嫩小孩在河边学钓鱼,侧着身子坐在草丛中,野草掩映了他身影。

听到有过路人问路,小孩漠不关心地摆了摆手,生怕惊动了鱼儿,不敢回应过路人。

注释⑴蓬头:形容小孩可爱。

稚子:年龄小、懵懂孩子。

垂纶:钓鱼。

纶:钓鱼用丝线。

⑵莓:一种野草。

苔:苔藓植物。

映:遮映。

⑶借问:向人打听。

⑷鱼惊:鱼儿受到惊吓。

应:回应,答应,理睬。

鉴赏《小儿垂钓》是一首以儿童生活为题材诗作,诗写一“蓬头稚子”学钓鱼,“侧坐莓苔草映身”,路人向小儿招手,想借问打听一些事情,那小儿却“怕得鱼惊不应人”(怕惊了鱼而不置一词),真是活灵活现、惟妙惟肖,形神兼备,意趣盎然。

其艺术成就丝毫不亚于杜牧著名《清明》一诗。

此诗分垂钓和问路两层,第一、二句重在写垂钓(形),第三、四句重在问路(传神)。

第一、二句,稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中“垂钓”,也就是钓鱼。

作者对这垂钓小儿形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

“学”是这首诗诗眼。

这个小孩子初学钓鱼,因此特别小心。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在眼前。

“侧坐”带有随意坐下意思。

侧坐,而非稳坐,正与小儿初学此道心境相吻合。

这也可以想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼地方是在阳光罕见人迹罕到所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒颇为理想钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

小儿垂钓古诗赏析

小儿垂钓

(唐)胡令能

蓬头①稚子②学垂纶③,侧坐莓④苔⑤草映身。

路人借问⑥遥招手,怕得鱼惊⑦不应⑧人。

【注释】

①蓬头:头发乱蓬蓬的。

②稚子:年龄小的孩子。

③垂纶:钓鱼。

纶,钓鱼用的丝线。

④莓:一种小草。

⑤苔:苔藓植物。

⑥借问:向人打听。

⑦鱼惊:鱼儿受到惊吓(而逃跑。

)

⑧应:回应。

【译文】

一个蓬头小孩学着大人钓鱼,侧身坐在莓苔上,身影掩映在野草丛中。

听到有过路的人问路连忙远远地招了招手,害怕惊动了鱼不敢回应路人。

【作品鉴赏】

这是一首以儿童生活为题材的诗作。

在唐诗中,写儿童的题材很少,因而显得可贵。

这首七绝写小儿垂钓别有情趣。

前两句叙述、描写,从外形着笔,是实写。

后两句诗侧重神态来写。

此

诗没有绚丽的色彩,没有刻意的雕饰,就似一枝清丽的出水芙蓉,在平淡浅易的叙述中透露出几分纯真、无限童趣。

一二句重在写形,三四句重在传神。

稚子,小孩也。

“蓬头”写其外貌,突出了小孩的幼稚顽皮,天真可爱。

“纶”是钓丝,“垂纶”即题目中的“垂钓”,也就是钓鱼。

诗人对这垂钓小儿的形貌不加粉饰,直写出山野孩子头发蓬乱的本来面目,使人觉得自然可爱与真实可信。

在垂钓时,“侧坐”姿态,草映其身,行为情景,如在目前。

“侧坐”带有随意坐下的意思。

这也可以想见小儿不拘形迹地专心致志于钓鱼的情景。

“莓苔”,泛指贴着地面生长在阴湿地方的低等植物,从“莓苔”不仅可以知道小儿选择钓鱼的地方是在阳光罕见人迹罕到的所在,更是一个鱼不受惊、人不暴晒的颇为理想的钓鱼去处,为后文所说“怕得鱼惊不应人”做了铺垫。

“草映身”,也不只是在为小儿画像,它在结构上,对于下句的“路人借问”还有着直接的承接关系──路人之向他打问,就因为看得见他。

后两句中“遥招手”的主语还是小儿。

当路人问道,稚子害怕应答惊鱼,从老远招手而不回答。

这是从心理方面来刻划小孩,有心计,有韬略,机警聪明。

他之所以要以动作来代替答话,是害怕把鱼惊散。

他的动作是“遥招手”,说明他对路人的问话并非漠不关心。

他在“招手”以后,又怎样向“路人”低声耳语,那是读者想象中的事,诗人再没有交代的必要,所以,在说明了“遥招手”的原因以后,诗作也就戛然而止。

通过以上的简略分析可以看出,前两句虽然着重写小儿的体态,但“侧坐”与“莓苔”又不是单纯的描状写景之笔;后两句虽

然着重写小儿的神情,但在第三句中仍然有描绘动作的生动的笔墨。

不失为一篇情景交融、形神兼备的描写儿童的佳作。