第三章 湿地的生态水文过程

- 格式:pptx

- 大小:2.54 MB

- 文档页数:38

《湿地生态学》课程教学大纲课程名称:湿地生态学课程类别:选修课适用专业:生态学考核方式:考查总学时、学分:32学时2学分其中实验学时:0 学时一、课程教学目的本课程主要讲述湿地生态系统结构、过程、功能、评价、管理和恢复的原理和主要研究方法,使学生掌握各种类型沼泽湿地生态系统的群落结构、功能、生态过程和演化规律及其与理化因子、生物组分之间的相互作用机制,同时使学生能初步运用所学的理论知识解决一些简单的实际问题。

二、课程教学要求学生通过学习,要掌握湿地生态系统的类型及其特征、主要结构特点和湿地生物的适应、水文过程和水量预算;生物地球化学循环、能量流动、植被演替和系统发育、生态服务评价和管理以及生态修复和工程湿地的营造等。

三、先修课程生态学基础,自然地理学,生态系统生态学等四、课程教学重、难点教学重点:湿地的生物地球化学循环、湿地生态服务的价值评估和湿地生态修复和重建教学难点:湿地的生态水文过程、湿地生态服务的价值评估五、课程教学方法与教学手段教学方法:讲授法、讨论法等。

教学手段:多媒体。

六、课程教学内容第一章湿地生态系统的类型(2学时)1.教学内容(1) 滨海湿地(2) 内陆湿地(3) 人工湿地2.重、难点提示(1) 红树林湿地和湖泊湿地(2) 人工湿地第二章湿地生态系统的结构(4学时)1.教学内容(1) 湿地生态系统的生物组分(2) 湿地生物的生态适应2.重、难点提示(1) 湿地生态系统的生产者。

(2) 维管束植物的适应性。

第三章湿地的生态水文过程(5学时)1.教学内容(1) 湿地水文周期(2) 湿地水量预算(3) 水文过程对湿地的影响(4) 湿地生物对水文过程的影响2.重、难点提示(1) 湿地水量预算。

(2) 水文过程对湿地的影响。

第四章湿地的生物地球化学循环(4学时)1.教学内容(1) 湿地土壤(2) 湿地生态系统中的化学转化(3) 湿地物质的输入及其平衡2.重、难点提示(1) 氧和氧化还原电位和氮的转化(2) 湿地的物质平衡第五章湿地生态系统的能流(4学时)1.教学内容(1) 能流基本模式(2) 初级生产及其分解与消费(3) 能流(4) 能流与熵流理论2.重、难点提示(1) 初级生产的限制因子(2) 能流与能流预算第六章湿地的生态演替(4学时)1.教学内容(1) 生态演替的概念与机制(2) 湿地生物群落的演替(3) 湿地生态系统的发育特征(4) 湿地的系统发育和生态演替对策2.重、难点提示(1) 生态演替的机制——内因与外因(2) 湿地的系统发育和生态演替对策第七章湿地评价与管理(4学时)1.教学内容(1) 湿地生态系统的服务(2) 湿地生态服务的价值评估(3) 湿地的管理2.重、难点提示(1) 核心服务、理论服务价值与现实服务价值(2) 湿地几项主要生态服务功能价值估算(3) 湿地的多目标管理第八章湿地生态修复和重建(5学时)1.教学内容(1) 湿地的生态恢复(2) 生态修复的原则与目标(3) 生态修复的措施(4) 生态修复评价(5) 工程湿地的营造2.重、难点提示(1) 生态修复的理论和措施(2) 工程湿地的设计、实施和管理七、学时分配八、课程考核方式1.考核方式:笔试,开卷2.成绩构成:总成绩=70%期末+30%平时九、选用教材和参考书目[1]《湿地生态学》,陆健健编,高等教育学出版社,2006年;[2]《湿地生态需水机理,模型和配置》,杨志峰编,科学出版社,2012年;[3]《中国国际重要湿地生态系统评价》,马广仁编,科学出版社,2018年。

湿地环境中的水循环过程研究湿地环境指的是一种特殊的自然环境,其地表或地下水位较高,土壤通常富含有机质,露水和雨水也较为充足。

由于这一环境的独特性,湿地对于维持森林生态系统和减缓气候变化的作用非常重要。

水循环是湿地环境中最关键的一个过程,下面将详细介绍它的特点和机制。

一、水循环的特点在湿地环境中,由于土壤富含有机质,可以有效地吸附和保留水分子。

同时,湿地中常年都有雨水和露水的供应,因此水分子的循环速度较慢,容易形成一个较为稳定的自然水循环系统。

在湿地中,水循环不仅限于地面水循环,还包括地下水循环。

地下水循环的水分子可以通过地下河道流入湖泊和河流,或者滞留在湿地土壤中。

二、湿地中的水循环过程湿地中的水循环过程分为蒸发和降水两个阶段。

蒸发是指水从湿地中的地表、水体和植被中蒸发出去,变成水蒸气,进入大气层中。

湿地中的蒸发速率较慢,主要原因是湿地中土壤含水率较高,土壤中的水分子需要先被植物吸收和利用。

降水是指大气层中的水蒸气凝结成云朵,随后降落到地面上形成降水。

在湿地中,降水量较高,常年有水,但由于湿度较高,降水速率较慢。

三、湿地水循环对生态系统的影响湿地水循环系统对保护生态系统和维持物种多样性起到了至关重要的作用。

湿地中的水循环系统可以防止水资源过度消耗,减缓水恶化和水土流失等现象。

同时,湿地水循环系统也为生态系统中的动植物提供了一个适宜的生存环境。

在湿地中,不同种类的植物容易通过地下水渗透和互相的生态关系相辅相成,生存和繁衍。

湿地水循环系统还可以相互配合,形成一个生态平衡,提高全球气候的稳定性。

四、结论湿地环境中的水循环是一种复杂而重要的生态系统运作机制。

仅从蒸发和降水角度来看,湿地中的水循环和其它环境的水循环并没有显著的不同之处。

但是,由于湿地中的土壤和植物可以对水分子进行吸收和利用,使得水循环速率变得相对较慢,因此湿地水循环有更大的生态价值和可持续性。

对于全球生态系统的维护和环保早已有着无可替代的作用和重要作用。

湿地生态系统碳循环、水文过程、生物多样性对气候变化的响应机制摘要湿地生态系统作为地球上重要的碳汇和生物多样性热点区域,在调节气候变化方面发挥着至关重要的作用。

气候变化对湿地生态系统的碳循环、水文过程和生物多样性产生了显著影响,进而影响其对气候变化的响应机制。

本文将从湿地生态系统的碳循环、水文过程和生物多样性三个方面出发,深入探讨其对气候变化的响应机制,并分析其对全球气候变化的影响。

关键词:湿地生态系统,碳循环,水文过程,生物多样性,气候变化,响应机制一、湿地生态系统碳循环对气候变化的响应机制湿地生态系统是地球上重要的碳库,其碳循环过程对全球碳平衡起着至关重要的作用。

气候变化对湿地生态系统碳循环的影响主要体现在以下几个方面:1.1 温度变化对碳循环的影响温度变化会影响湿地生态系统中微生物的活动和植物的生长速率,进而影响碳循环过程。

高温会加速微生物的分解作用,导致土壤有机质分解速率加快,释放更多的二氧化碳,从而加剧温室效应。

同时,高温也会抑制植物的光合作用,降低碳固定量。

此外,温度变化还会改变湿地生态系统的土壤水分状况,影响碳循环过程。

1.2 降水变化对碳循环的影响降水变化会影响湿地生态系统的土壤水分状况,进而影响碳循环过程。

降水量增加会导致土壤淹水时间延长,土壤缺氧,抑制微生物分解作用,降低碳释放量。

降水量减少会导致土壤干旱,加速土壤有机质分解,释放更多的二氧化碳。

1.3 海平面上升对碳循环的影响海平面上升会导致沿海湿地淹没,改变湿地生态系统的植被类型,进而影响碳循环过程。

例如,海平面上升会导致红树林等滨海湿地被淹没,减少碳固定量。

1.4 碳汇能力的变化气候变化对湿地生态系统碳汇能力的影响是复杂的,既有正效应也有负效应。

一方面,气候变化导致的温度升高和降水量增加可能会提高湿地生态系统的光合作用速率,增加碳固定量,提高碳汇能力。

另一方面,气候变化也会导致湿地生态系统退化,例如湿地干涸、土壤酸化等,降低碳汇能力。

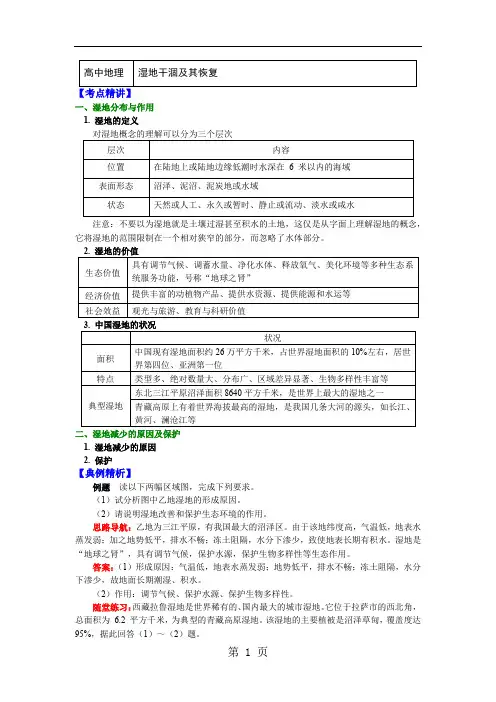

一、湿地分布与作用1. 湿地的定义注意:不要以为湿地就是土壤过湿甚至积水的土地,这仅是从字面上理解湿地的概念,它将湿地的范围限制在一个相对狭窄的部分,而忽略了水体部分。

二、湿地减少的原因及保护1. 湿地减少的原因2. 保护【典例精析】例题读以下两幅区域图,完成下列要求。

(1)试分析图中乙地湿地的形成原因。

(2)请说明湿地改善和保护生态环境的作用。

思路导航:乙地为三江平原,有我国最大的沼泽区。

由于该地纬度高,气温低,地表水蒸发弱;加之地势低平,排水不畅;冻土阻隔,水分下渗少,致使地表长期有积水。

湿地是“地球之肾”,具有调节气候,保护水源,保护生物多样性等生态作用。

答案:(1)形成原因:气温低,地表水蒸发弱;地势低平,排水不畅;冻土阻隔,水分下渗少,故地面长期潮湿、积水。

(2)作用:调节气候、保护水源、保护生物多样性。

随堂练习:西藏拉鲁湿地是世界稀有的、国内最大的城市湿地。

它位于拉萨市的西北角,总面积为6.2 平方千米,为典型的青藏高原湿地。

该湿地的主要植被是沼泽草甸,覆盖度达95%,据此回答(1)~(2)题。

(1)拉鲁湿地的作用表现在()A. 是拉萨市的主要水源B. 减少拉萨市生产、生活产生的废弃物C. 增加拉萨市区空气湿度和温度D. 吸附空气尘埃,吸收有毒气体,是拉萨市的空气净化器(2)拉鲁湿地的发展方向是()A. 通过湿地建设和草种改良,合理发展畜牧业、畜产品加工业B. 利用湿地的大面积水域,发展水上游乐场C. 利用其独特的高原天然湿地风貌和动植物种类,发展旅游业D. 利用湿地优越的自然条件和拉萨市的广阔市场,建立蔬菜、瓜果生产基地思路导航:第(1)题,拉萨的主要水源是拉萨河;湿地不能增加空气的温度,但可以调节气温;湿地不能减少城市废弃物,但可净化水体。

第(2)题,湿地的开发应当与周围环境相协调。

禁止在湿地内兴建破坏景观、污染环境、破坏生态环境和生态资源的开发建设项目答案:(1)D (2)C【总结提升】。

湖泊湿地水文学教学大纲01.教学单位名称:环境与资源学院02.课程代码:64102303.课程名称:湖泊湿地水文学04.课程英文名称:Hydrology on Lakes and Wet Lands05.课程类别:专业教育课06.课程性质:选修课07.课程学时:32学时08.课程学分:209.授课对象:水文与水资源工程10.开课学期:6学期(春季)11.选用教材:崔广柏主编:《湖泊水库水文学》,河海大学出版社,1990年7月,第一版12. 主要参考书:黄漪平主编:《太湖水环境及其污染控制》,科学出版社,2001年10月,第一版13. 大纲执笔人:14. 课程中文简介:湖泊水湿地文学是一门基础性与应用性密切结合的学科,既是水文学的一个独立分支,又是综合湖泊(湿地)学的重要组成部分,其以湖泊和湿地为研究对象,研究湖水的来源与去路、湖水的理化性质及湖水中各种水文现象的发生、发展过程及其内在联系,以及湖泊资源的控制和利用的学科。

15. 课程英文简介:Hydrology on Lakes and Wet Lands is a basic and applicable course in Hydrology and Water Resources Engineering. It is a branch of hydrology focusing on the lakes and wetlands. It introduces the source and fate of the lake water, and the physical and chemical properties. Moreover, it describes the occurrence and evolution of multiple hydrologic phenomena relating to the lake, and the lake water resources exploitation and management.16. 课程包含的教学任务、教学要求和教学目的教学任务:本课程以湖泊湿地水文过程的物理基础为核心,研究湖泊湿地形成演化、湖水理化性质、资源合理利用和湖泊湿地中各种现象发生、发展规律及其内在联系,并从湖泊湿地生态系统观点出发,以湖泊分层和分带特征为基础,系统的论述湖泊湿地水资源,生态环境以及湖泊湿地资源利用与保护管理等方面的复杂问题,建立整体的湖泊湿地生态学概念。

高三地理湿地的形成知识点湿地是指在地貌、水文、植被、土壤和人类活动等多种因素的作用下形成的特殊地理环境。

它以地上地下有明显的水分,植被丰富多样,土壤湿润等特点而闻名。

湿地具有重要的生态功能,对维持生物多样性、保护水源、调节气候等有着重要的作用。

本文将探讨湿地的形成过程以及与地理因素的关系。

一、湿地的形成过程1. 自然湿地形成过程湿地的形成通常经历以下几个主要阶段:(1)积水阶段:湿地形成的第一阶段是积水阶段。

当地面形成低洼区域,水源无法排出时,水便开始在该区域聚集,形成积水区域。

这是湿地形成的基础阶段。

(2)湿地植被的发育:在积水阶段后,湿地开始发育演替。

湿地植被最初以浮游植物和湿地草本植物为主,随着湿地发育,乔木和灌木逐渐形成。

(3)湿地演替:湿地的演替过程通常是由一个水生阶段过渡到陆生阶段。

湿地的演替过程中,植被和动物依次更替,形成了一个相对稳定的湿地生态系统。

2. 人为湿地形成过程除了自然湿地,还有一些湿地是人为形成的。

人为湿地形成通常包括以下几个主要方式:(1)水库和蓄水池的建设:人类建设水库和蓄水池的目的是为了调节水资源、发电和供水。

这些建设往往导致了大片的湿地的消失,但同时也创造了一些新的人工湿地。

(2)农田灌溉和排水系统:农田灌溉和排水系统的建设往往会导致地下水位的升降,从而形成或消失湿地。

人工湿地的形成主要是通过人工调节地下水位和水流量。

(3)生态修复与景观规划:在城市化进程中,人们逐渐意识到湿地的重要性,因此开始进行湿地的生态修复和景观规划。

这些人为湿地的形成以保护和恢复湿地资源为目的。

二、湿地形成的地理因素湿地形成的地理因素主要包括水文因素、地貌因素、气候因素、植被因素和人类活动因素。

1. 水文因素水文因素是湿地形成的重要因素,主要包括降水量、蒸发量、地下水位和地表径流等。

降水量大、蒸发量小、地下水位高以及地表径流少的地区更容易形成湿地。

2. 地貌因素地貌因素对湿地的形成和发育起到重要的作用。

《内蒙古荒漠草原小流域生态水文过程研究》篇一一、引言内蒙古作为我国重要的生态屏障,其荒漠草原地区的小流域生态水文过程研究显得尤为重要。

荒漠草原作为典型的生态系统,其水文循环和生态平衡对区域气候、生物多样性及水资源可持续利用具有深远影响。

本文旨在通过对内蒙古荒漠草原小流域的生态水文过程进行深入研究,为该区域的生态环境保护和水资源管理提供科学依据。

二、研究区域概况内蒙古荒漠草原位于我国北方,气候干旱,植被稀疏。

该地区的小流域生态系统具有独特的地理和气候特征,是研究生态水文过程的重要区域。

研究区地貌类型多样,包括固定沙地、流动沙地、裸岩等,这些地貌类型对小流域的水文循环有着显著影响。

此外,该地区的生物多样性也较为丰富,是多种野生动物和植物的重要栖息地。

三、研究方法本研究采用野外实地考察、遥感技术、水文模型模拟等方法,对内蒙古荒漠草原小流域的生态水文过程进行综合研究。

首先,通过野外实地考察收集气象、水文、地质等基础数据;其次,利用遥感技术获取地表覆盖信息,分析植被分布及变化;最后,建立水文模型,模拟小流域的生态水文过程,分析水循环、土壤水分、植被与水资源的相互关系。

四、研究结果(一)水循环特征内蒙古荒漠草原小流域的水循环过程受到气候、地貌和植被等多种因素的影响。

该地区的水循环呈现出蒸发强烈、降水量小、地表径流少的特点。

其中,植被对水循环的影响显著,植被覆盖度高的区域,地表径流减少,地下渗透增加。

(二)土壤水分变化小流域内土壤水分的分布和变化受到地形、植被和气象因素的影响。

干旱季节土壤水分蒸发较快,土壤含水量较低;而湿润季节则相反,土壤含水量较高。

此外,植被类型和覆盖度也会影响土壤水分的分布和变化。

(三)植被与水资源的关系该地区植被与水资源之间存在密切的相互关系。

一方面,植被通过吸收和蒸腾作用消耗水资源;另一方面,植被的存在也有助于保持土壤水分,减少地表径流和风蚀。

此外,合理的水资源管理措施可以促进植被恢复和水资源保护。

湿地生态学复习资料一、绪论湿地公约于1971年在伊朗小城拉姆萨尔(Ramsar)签订,故该公约又称“拉姆萨尔公约”。

公约的全名是:“关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约”《湿地公约》常委委员会于1996年决定,从1997年开始,每年的2月2日为“世界湿地日”湿地:是介于水体和陆地之间的生态交错区。

湿地生态系统的效益(1)经济效益——单位面积湿地生产力最高;(二)社会效益,观光旅游、教育与科研价值;(三)生态效益,调节气候、调节空气、减缓全球气候变暖;湿地生态系统的功能;污水处理,水体净化;平衡补给地下水;调蓄水量;保岸护堤;我国湿地生态系统的状况:①面积大②类型多③分布广④生物多样性丰富;存在的问题有①盲目开垦和改造②湿地水资源不合理利用③泥沙越积越多,地势越积越来越高,湿地面积缩小④污染⑤湿地生物多样性降低湿地保护对策①加强宣传,提高公众保护意识(科普讲座、课堂教育、媒体宣传)②制定保护湿地开发利用规划③加强湿地的研究(湿地评价,湿地生态工程:恢复原有湿地、建造人工湿地)④完善湿地法规(加快湿地立法步伐、完善地方性湿地法规条例)⑤建立自然保护区(保护+宣传、湿地博物馆)⑥湿地公园(西溪湿地公园)第一章湿地生态系统的类型湿地的分类:⑴拉姆萨公约分类①滨海湿地②内陆湿地③人工湿地⑵我国分类①湖泊湿地②河流湿地③沼泽湿地(“似陆非陆,似海非海,似湖非湖,似河非河”)④海岸湿地⑤人工湿地滨海湿地分类:盐沼湿地、红树林湿地、海草床、珊瑚礁、河口沙洲湿地、岩石离岛。

滨海湿地的分布特点我国滨海湿地主要分布于沿海省(自治区、直辖市)。

滨海湿地以杭州湾为界,杭州湾以北除山东半岛、辽东半岛的部分地区为岩石性海滩外,多为沙质和淤泥质海滩,由环渤海滨海和江苏滨海湿地组成;杭州湾以南以岩石性海滩为主,主要河口及海湾有钱塘江——杭州湾、晋江口——泉州湾、珠江口河口湾和北部湾等。

盐沼湿地:河口地区长有植被的泥滩,植被的成带分布特征反映了不同的潮汐淹没时间,由于水体盐度的影响,植被以盐土植物为主。

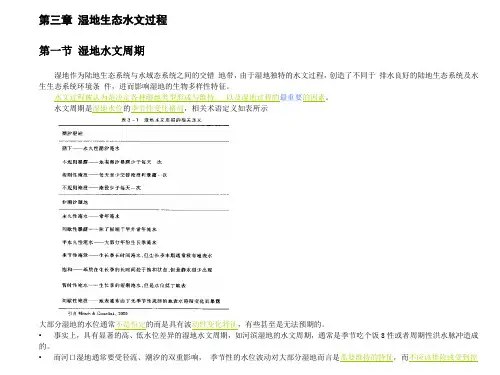

第三章湿地生态水文过程第一节湿地水文周期湿地作为陆地生态系统与水域态系统之间的交错地带,由于湿地独特的水文过程,创造了不同于排水良好的陆地生态系统及水生生态系统环境条件,进而影响湿地的生物多样性特征。

水文过程被认为是决定各种湿地类型形成与维持,以及湿地过程的最重要的因素。

水文周期是湿地水位的季节性变化格局,相关术语定义如表所示大部分湿地的水位通常不是恒定的而是具有波动性变化特征,有些甚至是无法预期的。

•事实上,具有显著的高、低水位差异的湿地水文周期,如河滨湿地的水文周期,通常是季节吃个饭8性或者周期性洪水脉冲造成的。

•而河口湿地通常要受径流、潮汐的双重影响,季节性的水位波动对大部分湿地而言是需要维持的特征,而不应该排除或受到控制。

第二节湿地水量预算一、一般预算模式湿地水文周期或湿地的水文状态,主要取决于以下三个条件:进水与出水之间的平衡湿地水量的预算底边将官外形,地下土壤湿地地质和地下条件蓄水能力二、主要计算量预算(一)降水量:降水量通常包括降雨和降雪量。

(二)表面流• 通常要估算表面径流是非常困难的,但是通常可以估算由于降水特别是暴雨引起的直接径流量。

在某些情况下,人们对某次降水引起的进入湿地的洪峰径流量更感兴趣。

• 尽管对于大流域这方面的计算非常困难,但是对于面积小于80hm2的流域,可以采用“合理径流量方法”有效地预测洪峰径流量。

(三)地下水地下水对湿地的作用因湿地的类型而异。

大部分湿地对地下水或受地下水影响很小。

因为大部分湿地通常具有透水性较差的土层,主要水源仅限于地表径流,并只通过蒸腾蒸发和地表输出散失水分。

进入、流经和流出湿地的地下水流通常采用达西定律描述。

该定律认为地下水流与压力表面坡度(水力梯度)和土壤的水力传导率或透水性成正比四)蒸发蒸腾作用蒸发蒸腾率与水面(或叶片表面)蒸气压和上层空气蒸气压之间的差值成比例,它可以用道尔顿定律进行描述。

(五)潮汐•周期性的潮汐淹水是海岸湿地重要的水文特征。

第三章湿地生态水文过程第一节湿地水文周期湿地作为陆地生态系统与水域态系统之间的交错地带,由于湿地独特的水文过程,创造了不同于排水良好的陆地生态系统及水生生态系统环境条件,进而影响湿地的生物多样性特征。

水文过程被认为是决定各种湿地类型形成与维持,以及湿地过程的最重要的因素。

水文周瘢泌丞位的季节性变化格局,相羌测曲阚甑*3-1 就地水文压期的相关定又期汐翘通朝下——永久性陶汐淹水地少子同天次规则性淹汉一-每天至少交替淹没•次不规则淹没一-淹没少于毎天一次非粥汐腹地永久性淹水-常年施水-除了极蜿干P外書年淹水半水久性淹水-—大部分年份生K:季淹水孟:価2•T.忙学讥时冋療,-iLLSL M孩科HS表水胞和——畢质在生世季的忙时何处于锚和弑召.但足静水很少出现角时性淹水一-生长爭的魏期淹水•但是水位低于畑滋地衷妞爺由丁无手节性規d的地麦出待笛变化而暴篦弓I fl & Gowdiok. 2003大部分湿地的水位通常丕足恒定的而是具有波勿件变化特彳L •有些甚至是无法预期的。

•事实上,具有显著的高.低水位差异的湿地水文周期,如河滨湿地的水文周期,通常是季节吃个饭8性或者周期性洪水脉冲造成的。

•而河口湿地通常要受径流、潮汐的双重影响,季节性的水位波动对大部分湿地而言是蛊疊置逾>而不应该排除或受到控制•第二节湿地水量预算一、一般预算模式湿地水文周期或湿地的水文状态,主要取决于以下三个条件:进水与出水之间的平衡------------- ►湿地水量的预算底边将官外形,地下土壤I 湿地地质和地下条件J蓄水能力二.主要计算量预算(一)降水量:降水量通常包括降雨和降雪量。

图3-4湿地水■预算的一般模式P—降水虽——水分離腸蒸发损失总輦“一中途拦截;P.—净降水播:s,——HIL水垦沾。

——地表由水毎$ G—驰下水补给量;Q——地下出水飪; ——山单泣时问番水体积的变化;T—潮汐进水屋或考出水虽(二)表面流•通常要估算表面径流是非常困难的,但是通常可以估算由于降水特别是暴雨引起的宜接径流量。

1.湿地的主要生态水文过程(生态水文学ppt8、9)湿地就是被水淹没的地区或在充分长的时段中被地表水和地下水饱和的地区,使适应于饱和土壤条件的植物繁殖起来,从而形成不同于相邻陆地的独特植被(水生植物)和土壤(含氢土壤)。

湿地生态水文过程研究进展于文颖[1]周广胜[2]迟道才[1]徐德增[3]2. 森林生态系统水文过程(生态水文学ppt6)森林生态系统:由森林植被与其环境相互作用而形成的复合有机体。

二、森林生态系统的水文过程水循环是森林生态系统物质传输的主要过程, 在森林植被与生态环境相互作用和相互影响中,水文过程是最为重要的方面之一。

同时,森林植被又是影响生态系统中水分循环的重要因素, 不同的植被类型、数量及空间格局对水分循环过程的影响也不同。

揭示森林变化对流域水文过程的影响, 将为不同地区森林变化对区域水调节作用提供重要信息,为森林生态工程的建设和森林保护提供科学依据。

(一)森林对降水的影响1.林冠层对降水的截留林冠截持大气降水和截持雨水的蒸发在森林生态系统水文循环和水量平衡中占有重要地位。

森林的林冠截留效应一般通过林冠截留率(截留量占同期降雨量的百分比值)来反映。

我国学者对地跨我国南北不同气候带及其相应的森林植被类型林冠截留率的分析研究表明,截留率变动范围在11.4%-34.3%,变动系数6.68%-55.05%。

林冠截流率受多种因素的影响, 其中包括①降雨频率、②降雨强度、③降雨历时、④树种、⑤林分密度、⑥林冠构筑型等方面。

统计表明,在相似森林覆盖度下,林冠截留率一般规律是:针叶林>阔叶林,落叶林>常绿林,复层异龄林>单层林。

林冠截留损失具有时间和空间异质性,因此如何建立描述林冠截留的理论和模型,并将其整合到流域水文模型中是林冠截留研究的目标。

2.森林地被物层对降水的再分配经过多个冠层到达地被物层的林内降水, 一部分被截持, 一部分入渗到土壤中, 另一部分则可能发生水平位移, 形成地表径流。

湿地生态水文过程研究进展湿地生态水文过程研究是水文学和环境科学着力研究的重要领域,为湿地和水资源保护提供重要科学依据。

湿地生态水文过程是水文中最具挑战性的领域,研究其过程对于现代湿地生态系统的管理和水资源的可持续利用具有重要意义。

近几十年来,随着经济社会的发展和气候变化,全球湿地生态系统日益受到破坏,给人类带来巨大生态社会危害。

由于湿地生态水文研究中存在复杂性、跨时空尺度的挑战,湿地和水资源的保护为研究者提出了更高的要求。

为分析湿地生态系统的水文过程及影响,增强对其变化机制的理解和解释,近年来学者们以定性和定量研究相结合的方式,使用多学科联合的技术,展开了大量的湿地生态水文过程研究。

在湿地水文过程研究方面,近年来学者们真正去认识湿地,调查湿地水文性质、水文特征及水文耦合关系,同时在湿地景观空间结构特征和水文过程之间探索耦合关系、构建湿地水文模型,应用模型分析湿地水文过程;并将湿地水文特性与社会经济和气候变化等外部因时联系起来,研究不同时空尺度下湿地水文耦合机理及其发展趋势,以及对湿地生态系统的影响;另外,学者还从空间尺度上研究了湿地景观格局及动态变化,并着手探讨湿地生态水文系统的演变和演化规律。

此外,科学家还做出了大量重要贡献,例如发展了新的数学模型来描述水文过程和水文特性,应用遥感技术分析湿地景观格局、评估水文过程,以及利用气象数据分析水文过程的可持续性。

这些研究为了更好地保护湿地及其水资源,提供了多方位的理论支持。

综上,近年来湿地生态水文研究取得了较大成就,从定性和定量结合的角度,从湿地水文特征和空间尺度对湿地景观格局和水文过程的影响,以及湿地水文过程与外部因器的联系,比较全面地理解了湿地生态水文过程,推动了湿地保护事业的发展。