新人教版高中历史必修三

- 格式:ppt

- 大小:1.75 MB

- 文档页数:22

第二单元丰富多样的世界文化南亚、东亚与美洲的文化课后篇巩固提升1.古代印度的一项制度规定:各个等级之间高低贵贱有别,低等级的人没有资格从事高等级的职业,不同等级的人不得通婚。

这一制度()A.巩固了佛教的社会地位B.维护了贵族的统治秩序C.催生了灿烂辉煌的文化D.适应了专制集权的需要“高低贵贱有别”“低等级的人没有资格从事高等级的职业”“不同等级的人不得通婚”并结合所学可知,在国家形成过程中,古印度形成了贵贱分明、法律地位不平等的种姓制度,这一制度维护了统治阶级的利益,故选B项。

2.被视为世界文学瑰宝的一部史诗,主要讲述古代雅利安人部落家族的故事,涉及诸多方面的内容,在流传过程中融入了不少民间传说、寓言和神话故事。

这部史诗是()A.《源氏物语》B.《摩诃婆罗多》C.《吉尔伽美什》D.《荷马史诗》,其主要讲述了古代雅利安人中的两个家族为争夺王位而进行战争的故事,故B项正确;《源氏物语》是日本的著名小说,《吉尔伽美什》是古代两河流域的著名史诗,《荷马史诗》是古希腊的著名史诗,与题干信息均不符合,故A、C、D三项均错误。

3.壁画是阿旃陀石窟中最为瞩目的艺术,这些壁画被认为是古代印度壁画的重要代表。

壁画大量描绘了释迦牟尼佛的生平故事和当时印度的社会生活和宫廷生活等情景,包括山林、田舍、战争、乐舞以及劳动人民狩猎、畜牧、生产等场面,内容十分丰富。

这说明()A.为宗教服务的绘画艺术出现了世俗化倾向B.当时的印度受分裂割据影响政局动荡不安C.落后的农耕文明使佛教得到了广泛传播D.印度建成了世界上最大的石窟寺庙建筑群,可得出阿旃陀石窟的宗教壁画呈现出明显的世俗化倾向,故A项正确;题干中的绘画内容虽涉及战争,但无法得出当时印度的政局是否是分裂割据,故B项错误;题干的主旨不是强调佛教得到广泛传播的原因,而是壁画内容的特色,故C项错误;阿旃陀石窟不是世界上最大的石窟寺庙建筑群,故D项错误。

4.古代雅利安人诗歌《梨俱吠陀》记载,人是从普鲁沙巨人身体不同部位产生出来的:从口中产生出婆罗门,手臂产生刹帝利,大腿产生吠舍,脚产生了首陀罗。

高中历史新课标最新人教版教材必修三电子版第一单元中国传统文化主流思想的演变中国的思想文化源远流长,蓄积深厚。

儒家思想是中国传统文化的主流思想。

它对中国社会、政治和文化等各方面影响深远,是中华民族的宝贵精神财富。

同时,它也是世界文明史中极为重要的组成部分。

春秋战国时期,中国社会发生重大变革。

各种思想流派纷纷提出治国济世的主主张,出现了百家争鸣的局面。

这时期的学术思想大放异彩,成为后世思想文化发展的源头。

汉武帝即位后,“罢黜百家,独尊儒术”,奠定了儒家思想的正统地位。

魏晋隋唐时期佛教盛行,道教在民间广为流传,传统儒学受到挑战。

两宋时期.一种新的儒学体系——程朱理学形成。

它在吸收佛教和道教学说的基础上,极大地深化了传统儒学,进一步巩固和凸显了儒学在中国传统文化中的主体地位。

明清之际,以个性解放为核心,反映社会需要的早期启蒙思潮悄然滋长。

进步思想家批判宋明理学,倡导求实精神,开创出思想活跃的新局面。

第二单元西方人文精神的起源及其发展人从哪里来?自然界为什么有变幻莫测的无穷力量?古人无从知道,他们寄托于神,于是对神的敬畏和崇拜成为人类社会早期共有的现象。

在古代希腊,有些学者把对神的关注转向人间,试图从实际出发探究宇宙万物的本来面目,了解人与人之间的关系。

无论是智者学派,还是苏格拉底或柏拉图,他们的思想都蕴涵着西方人文主义的萌芽。

在罗马帝国灭亡之后的一千多年间,在基督教会的统治下,人文主义思想受到压抑。

14世纪以后,随着资本主义萌芽的不断成长,文艺复兴运动在意大利兴起,并扩展到欧洲其他地方。

人们以各种方式宣扬人性的力量,抨击教会的虚伪。

随后,宗教改革运动、启蒙运动相继展开,形成了一浪高过一浪的思想解放潮流,猛烈冲击着封建制度和基督教会。

科学和理性成为资产阶级建立自己理想社会的思想武器。

第三单元古代中国的科学技术与文学艺术中国古代的科学技术灿烂辉煌,曾经长期领先于世界。

统一多民族国家的巩固和发展,农耕经济的繁荣.不仅为中国古代的发明创造提供了根本保障.而且为科技成果的使用与传播创造了条件。

马克思主义传入中国本课教材主要讲述新文化运动的一个重要成果,便是借苏联十月革命的东风,在中国引入马克思主义,并使马克思主义逐渐传播开来,最终成为在中国占主导地位的指导思想,在这一思想指导下,成立了中国共产党,中国近代历史发生了巨大变化。

最终使中国社会摆脱了贫穷落后和被列强欺凌的局面,走向独立和富强。

本节从三个方面进行介绍:马克思主义传入中国;问题与主义之争;马克思主义对中国历史发展的重大意义。

马克思主义传入中国及对中国历史发展的重大意义是本课的重点。

问题与主义之争、马克思主义为什么能成为中国革命的指导思想是本课的难点。

在教学中,对马克思主义传播要掌握好它是怎样传入中国的?又是如何同其他思想斗争成为中国革命指导思想的?占据主导地位后对中国革命具有什么样的重大意义?问题导读1. 19世纪末,外国传教士主办的《___________》第一次向中国人披露了马克思和恩格斯的名字。

20世纪初资产阶级改良派_________和一些留日学生,也开始零星、片断地介绍马克思及其学说。

同时革命派_________在《_________》上较多地介绍了马克思、恩格斯的生平和《___________》等著作。

__________也曾发表演讲称赞马克思所著的《资本论》。

2. 1917年俄国_________的爆发,为_____________在中国的传播开辟了道路。

此年,__________相继发表了《法俄革命之比较观》、《_____________》和《_____________》等文章,这是马克思主义在中国正式传播的开始。

3. 1919年5月5日_________在《_________》上出版了由他主编的“马克思研究号”,发表了《_______________》,标志着马克思主义已在中国得到系统的宣传与介绍。

此外他还帮助关键信息1、《万国公报》梁启超朱执信《民报》《共产党宣言》孙某某2、十月革命马克思主义李大钊《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》3、李大钊《新青年》《我的马克思主义观》《晨报》历史论(唯物史观)经济论(政治经济学)政策论(科《________》副刊开辟了“马克思研究”专栏,马克思主义在中国逐渐传播开来。

(人教版)高中历史必修三(全册)课时同步练习汇总第一课时1. 题目:简述秦朝的建立过程及对中国历史的影响。

- 问题类型:简答题- 内容概要:秦朝的建立过程包括秦穆公继位、秦穆公实行变法、秦始皇统一六国等。

秦朝的影响主要表现在中央集权、统一文字、统一度量衡等方面。

- 参考答案:秦穆公实行变法,推动了秦国的强大;秦始皇通过灭六国,实现了中国历史上第一次大一统。

由秦朝统一六国而建立的中央集权制度,为之后中国历史上的统一王朝奠定了基础。

2. 题目:解释“兼并战略”在秦朝的实施中的意义。

- 问题类型:解释题- 内容概要:兼并战略是指秦朝通过吞并其他国家的领土来实现统一的策略。

这种战略的意义在于加强国家的统一和统治力量,扩大领土并消除潜在的敌对势力。

- 参考答案:秦朝实施兼并战略的意义在于通过吞并其他国家的领土来扩大自身的版图,增加资源和劳动力,加强中央集权,削弱潜在的敌对势力,为统一六国奠定了基础。

第二课时1. 题目:简述汉朝的统治及其对国家的影响。

- 问题类型:简答题- 内容概要:汉朝的统治经历了西汉和东汉两个时期,对国家的影响主要表现在政治、军事、经济、文化等多个方面。

- 参考答案:汉朝的统治对国家产生了深远的影响。

在政治上,刘邦创立了中央集权制度,稳定了国家统一;在军事上,刘秀创建了东汉朝代,平定了群雄割据的局面,巩固了国家的统治;在经济上,汉朝推行了均田制和开疆拓土,发展了农业和经济;在文化上,汉朝儒学的发展和兴盛对中国历史产生了重要影响。

2. 题目:阐述汉武帝的改革和创举。

- 问题类型:阐述题- 内容概要:汉武帝是汉朝的一位重要皇帝,他进行了多项改革和创举,对国家产生了深远的影响。

- 参考答案:汉武帝进行了许多改革和创举。

他实行的均田制有利于土地的平均分配和社会的稳定发展;他推行的开疆拓土政策扩大了国家的版图和资源;他大力发展儒学,推行儒家思想,对社会的文化建设起到了积极的作用;他重视经济的发展,鼓励商业和手工业的发展,促进了国家的繁荣。

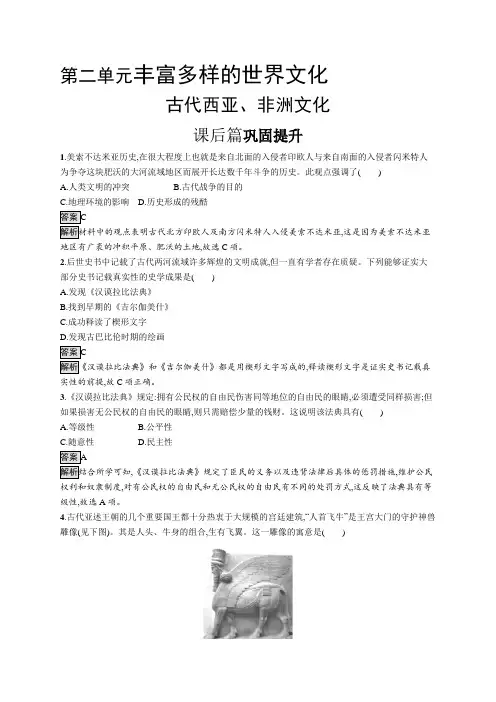

第二单元丰富多样的世界文化古代西亚、非洲文化课后篇巩固提升1.美索不达米亚历史,在很大程度上也就是来自北面的入侵者印欧人与来自南面的入侵者闪米特人为争夺这块肥沃的大河流域地区而展开长达数千年斗争的历史。

此观点强调了()A.人类文明的冲突B.古代战争的目的C.地理环境的影响D.历史形成的残酷,这是因为美索不达米亚地区有广袤的冲积平原、肥沃的土地,故选C项。

2.后世史书中记载了古代两河流域许多辉煌的文明成就,但一直有学者存在质疑。

下列能够证实大部分史书记载真实性的史学成果是()A.发现《汉谟拉比法典》B.找到早期的《吉尔伽美什》C.成功释读了楔形文字D.发现古巴比伦时期的绘画,释读楔形文字是证实史书记载真实性的前提,故C项正确。

3.《汉谟拉比法典》规定:拥有公民权的自由民伤害同等地位的自由民的眼睛,必须遭受同样损害;但如果损害无公民权的自由民的眼睛,则只需赔偿少量的钱财。

这说明该法典具有()A.等级性B.公平性C.随意性D.民主性,《汉谟拉比法典》规定了臣民的义务以及违背法律后具体的惩罚措施,维护公民权利和奴隶制度,对有公民权的自由民和无公民权的自由民有不同的处罚方式,这反映了法典具有等级性,故选A项。

4.古代亚述王朝的几个重要国王都十分热衷于大规模的宫廷建筑,“人首飞牛”是王宫大门的守护神兽雕像(见下图)。

其是人头、牛身的组合,生有飞翼。

这一雕像的寓意是()A.专制王权的神圣威严B.农耕文明的吉祥象征C.民族振兴的尚武精神D.渔猎生活的真实写照“人首飞牛”是守护神兽,其守护的是王宫,因此其寓意是专制王权的神圣不可侵犯,故A项正确。

从题干中无法看出“人首飞牛”与农耕文明、民族振兴和渔猎生活的关系,故B、C、D 三项均错误。

5.观察下列三幅图片,从中传达的信息正确的是()A.甲骨文的发现,有力证明了我国有文字可考的历史从夏朝开始B.罗塞塔石碑碑文有楔形文字,是研究古埃及历史的珍贵资料C.《汉谟拉比法典》的出现,说明印度河流域很早就进入了文明时代D.体现了古代世界文化的多样性,故选D项。

第2课:《罢黜百家、独尊儒术》一、教材分析:1.本科教材在“从‘无为’到‘有为’”、“罢黜百家,独尊儒术”和“儒学成为正统”三方面介绍了新儒学在西汉被重视、推崇和发展的过程。

2、董仲舒建立新儒学体系,使之适应时代发展的需要,加上西汉加强中央集权统治的需要,新儒学随之被汉统治者尊崇,去的正统地位。

3.汉代尊儒奠定了儒学在中国传统文化的核心地位,对中国社会发展影响至深。

二、学情分析:1.普通高一的学生基础差,学习兴趣不高,高中历史的学习有较大的难度。

所以,教学中能力要求不能过高,要多激发学生的学习兴趣。

2.通过调查,学生对儒家学说及其代表人物等有一定的了解,但是属于知其皮毛的层次。

历史思维能力低。

3.学生对“独尊儒术”对后世的影响的理解有一定的困难。

三、课标要求:知道汉代儒学成为正统思想的认识。

四、教学目标:1、知识与能力:了解汉初“无为而治”的情况;理解董仲舒新儒学的思想主张;汉武帝尊儒倡儒的措施及儒学正统地位的确立。

2、过程与方法:归纳内容,展示并分析资料,培养学生分析归纳能力。

3、情感态度与价值观:懂得思想统一、文化统一对于维护中央集权和国家统一具有重要意义。

五、教学重点和难点:重点:董仲舒新儒学思想主张,西汉教育体制的初步建立。

难点:对新儒学思想主张的理解及其对后世的影响。

六、教学过程:课程导入:中国传统文化思想是什么思想?儒家思想在什么时候成为正统思想,这和董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的思想有关。

带领学生回忆知识:儒家思想产生于春秋时期,经过战国荀子、孟子的继承和发展,使儒学成为蔚然大宗,秦朝“焚书坑儒”的政策使儒学陷入低潮,那汉朝会采取哪家思想呢?这和当时的形势有很大关系。

一、从“无为”到“有为”汉初形势:材料展示:材料一:汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。

凡米石五千,人相食,……天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》学生总结归纳:战争破坏,经济凋敝,那么什么措施呢?(休养生息,与民休息,)这便是道家的“无为”思想,休养生息的具体措施:(课本8页,学生指出‘老师讲解’)问题:汉初积极“无为”取得一定效果,有没有隐患呢?图片:“白登之围”“七国之乱”激发学生兴趣材料展示:材料三:今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩……有卖田宅、鬻子孙以偿债者……商人所以兼并农人,农人所以流亡者——晁错《论贵粟疏》隐患:匈奴为患、诸侯国势力膨胀、土地兼并、阶级矛盾过渡:国力昌盛时,面临问题汉武帝采取“有为”还是“无为”措施?(有为)汉武帝“有为”措施:推恩令、霍去病、卫青北击匈奴设身处境:如果你作为汉武帝:“有为”的措施需要思想理论的指导,但哪家思想可以为“我”所用呢?(儒家、道家、法家、墨家加以分析)指出董仲舒杂糅其他思想的新儒学指出新儒学“新”在哪里。

新人教版高中历史必修三试题及答案一、选择题(本大题共25小题,每题2分,共50分)1.某人到青岛崂山旅游,看到岩石上刻有老子的《道德经》。

石刻上会出现的内容是A.祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏 B.爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之C.己所不欲,勿施于人 D.人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?2.秦朝实行“焚书坑儒”,西汉实行“罢黜百家,独尊儒术”,两者共同的根本着眼点是A.压制知识分子 B.区别对待古代文化C.完善法治机制 D.加强君主专制统治3.顾炎武、黄宗羲、王夫之对君主专制的批判反映出①封建专制制度的腐朽②知识分子对国家、民族的责任感③商品经济的发展④资产阶级民主革命思想的产生A。

①②③ B. ②③④ C. ①②④ D。

①②③④4.文艺复兴时期许多美术作品,一扫中世纪的呆板拘谨的宗教气息,充满生机和活力.主要是由于A.绘画技术的发展 B.绘画内容的改变 C.人文主义的影响 D.宗教束缚的削弱5.洛克在《政府论》中说:“当立法者们图谋破坏人民的财产或贬低他们的地位,使其处于权力下的奴役状态时,立法者就使自己和人民处于战争状态,人民就无须再予以服从,而只能寻求上帝给与他们的抵抗强暴的共同庇护。

”上述材料体现的主要思想是A.三权分立 B.主权在民 C.民主共和 D.君主立宪6.人们日常生活中的下列现象源于第二次科技革命的有①打电话拜年②乘公共汽车上班③在日光灯下读书④网上聊天 A.①③④B.①②③ C.①②④ D.②③④7.在中国率先举起社会主义旗帜的著名学者写了下列哪篇文章A.《法俄革命之比较》 B.《敬告青年》 C.《狂人日记》 D.《文学改良刍议》8.中国教育事业逐步形成比较完整的国民教育体系是在A.过渡时期 B。

十年探索时期 C.“文革”十年时期 D.改革开放时期9.近代文学艺术不同派别的发展变化,从根本上反映了A。

政治经济生活的变化 B.作家的天赋和个人的努力 C.不同的阶级利益 D。

第四单元商路、贸易与文化交流近代以来的世界贸易与文化交流的扩展课后篇巩固提升1.某同学整理的如下这张资料卡片,可用来研究()A.文艺复兴的影响B.新航路开辟的影响C.工业革命的影响D.“三角贸易”的影响“使东西两个半球之间建立了联系”“开始了欧洲海外殖民的血与火的历史”可知,这是对新航路开辟的影响的评述,故B项正确。

2.据记载,新航路开辟后形成了中国与欧洲及其殖民地的“丝银贸易”,此贸易体系中西属美洲生产的大约10万至13万吨白银中的一半流入了中国。

这一现象()A.加速了欧洲价格革命爆发B.推动了全球贸易体系的发展C.导致了西班牙经济的衰落D.反映了欧洲经济的主导地位,中国和欧洲之间存在丝银贸易,导致大量白银流入中国,这意味着新航路开辟推动了全球贸易体系的发展,B项正确;白银流入中国,减少了欧洲贵金属的流入量,一定程度上延缓了价格革命的发生,排除A项;新航路开辟对西班牙的发展是有利的,其衰落原因是其未将获得的资本投入生产领域,排除C项;题干中大量白银流入中国,意味着中国的商品大量外销,说明当时是中国在经济中居于主导,排除D项。

3.1785—1832年间出现的北太平洋的动物皮毛市场是中国与欧美之间的贸易市场,该贸易以中国市场为中心,以欧美商业资本为核心驱动力,并在资本扩张性竞争条件下对资源进行掠夺性开发,大约到了19世纪20年代初期,这种动物皮毛贸易逐渐衰退。

据此可知该贸易()A.兴起时适应了垄断资本主义扩张的需要B.活跃程度与中国民间皮毛需求量大有关C.兴衰过程可能与皮毛资源过度开发有关D.发展状况反映中国与世界贸易联系密切“在资本扩张性竞争条件下对资源进行掠夺性开发”可知该贸易衰退的原因可能是对动物皮毛资源进行过度的开发,故C项符合题意;垄断资本主义出现于19世纪末20世纪初,排除A项;该市场的核心驱动力是欧美的商业资本,衰退原因并不是中国民间皮毛需求量大,排除B项;仅根据皮毛市场无法说明中国与世界贸易联系密切,排除D项。

人教版高中历史必修三:三民主义的形成和发展一、三民主义的提出1、背景(1)经济:民族资本主义发展。

(2)政治:民族危机进一步加深,各派救国方案失败。

(3)思想:随着新式学堂和留学教育的发展,资产阶级革命思想传播,革命知识分之队伍迅速壮大。

(4)阶级:以孙中山为首的资产阶级革命派登上历史舞台。

(5)个人:孙中山的个人努力。

2、提出(1)1905年孙中山在中国同盟会纲领中提出“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。

(2)孙中山在《民报·发刊词》把同盟会的纲领进一步阐发为“民族、民权、民生”三大主义。

3、内容(1)民族主义纲领:驱除鞑虏,恢复中华含义:用革命手段推翻帝国主义支持的清朝封建统治地位:前提(2)民权主义纲领:创立民国含义:通过政治革命,推翻封建帝制,建立资产阶级民主共和国地位:核心(3)民生主义纲领:平均地权含义:核定地价,现有地价归原主所有,增涨的地价归国家所有,由国民共享地位:补充和发展4、评价(1)进步性①它是孙中山受到美国林肯的“民有、民治、民享”思想启迪,涉及民族革命、政治革命和社会革命,是比较完整的资产阶级民主革命纲领。

②它表达了资产阶级在政治上和经济上的利益和要求,反映了中国人民要求民族独立和民主权利的共同愿望,是辛亥革命的重要理论指导。

(2)局限性三民主义没有提出明确的反帝口号,没有彻底的土地革命纲领,具有明显的时代和阶级局限性。

这就决定了资产阶级革命派不可能彻底完成反帝反封建的民主革命任务。

二、三民主义的实践1、领导辛亥革命,推翻帝制2、颁布《临时约法》,维护民主共和3、捍卫民主共和的斗争(如二次革命,护国运动,护法运动等)三、旧三民主义发展为新三民主义1、背景(1)资产阶级革命活动的历史教训(捍卫民主共和斗争的失败)(2)接受苏俄共产国际和中共的帮助,实行三大政策(3)孙中山本身具有的与时俱进的精神,认识到旧三民主义的局限性(4)俄国十月革命的影响2、新三民主义(1)提出1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州召开,大会通过了《中国国民党全国代表大会宣言》,接受中国共产党的反帝反封建主张,实际上确立了“联俄、联共、扶助农工”的三大政策,把“旧三民主义”发展成为“新三民主义”。

人教版高中历史必修三知识点总结人教版高中历史必修三是中国古代史的重要部分,主要涉及的时间跨度为公元三国到隋唐时期,其内容主要分为三个部分,分别是三国时期、南北朝时期和隋唐时期。

这门课程的学习,旨在帮助学生更好地认识中国古代历史的整体性、连续性和发展性,同时也有利于提高学生对中国传统文化的认识和理解。

下面,笔者将总结人教版高中历史必修三的知识点。

一、三国时期1. 三国时期的背景:汉朝灭亡后,三国鼎立时期是一个极为动荡的时期。

这场战争的原因可以追溯到政权内部的斗争和外来民族的入侵,也可以追溯到中国社会的分裂和经济发展的不平衡。

2. 三国时期的政治和军事:刘备、曹操、孙权分别在中国东南部、中部和西南部控制了各自的政权。

在政治上,三国时期的政治形式较为复杂,既有君主制,也有共和制;在军事上,三国时期主要以阵地战和持久战为主。

3. 魏晋时期文化的特点:魏晋时期是三国时期后的阶段,是中国古代文化的黄金时期之一。

这个时期,思想意识逐渐解放,文化和艺术得到了大力发展。

二、南北朝时期1. 南北朝时期的背景:南北朝时期是从东晋时期到隋朝时期,大约延续了四百多年的时间。

这个时期,中国社会进入了一个极为动荡的时期。

2. 南北朝时期的政治和军事:南北朝时期的政治形势更加复杂,各地的政权更加分裂。

在军事上,南北朝时期是战争时期,南北两个民族进行了激烈的战争。

3. 南北朝时期文化的特点:南北朝时期文化的特点主要是多元性和异质性。

南北朝时期是一段文化多元并存的时期,各地的文化形式各异,但都有一些共性的特点。

三、隋唐时期1. 隋唐时期的背景:隋朝的统一,结束了中国数百年的分裂局面,并创造了唐朝的基石。

隋唐时期是中国古代历史上最灿烂的时期之一,是中国历史上的黄金时期之一。

2. 隋唐时期的政治和军事:隋唐时期是中国历史上政治稳定、经济繁荣的时期。

唐朝的领土辽阔,政治制度也相对完善。

在军事上,唐朝的边疆守卫成为国家战略的重中之重。

3. 隋唐时期文化的特点:隋唐时期是中国古代文化的巅峰时期,经济发展、文化繁荣,军事壮大,成为中国历史上最重要的时期之一。