【精品】PPT课件 第五讲 理性与教学

- 格式:ppt

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:27

第五章理性与教学第一节理性与人生1。

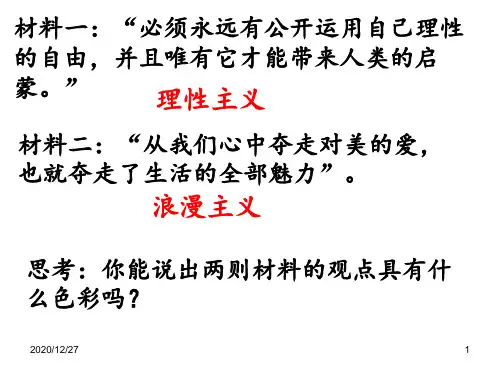

日常生活中的“理性"用法“理性”代表着一种冲动的克制、一份心态的沉静和一种宠辱不惊的人生境界。

2.辞典的定义第一种释义将“理性"看成是一种“思维类型",与“想象思维”、“直觉思维"等相对而言,是借助于“概念"和“概念”之间的联系而进行的一种思维活动。

第二种释义则将理性看成是人类的一种比较“高级的”认识能力,与“感性”或“感性认识”相对而言。

这两项释义说明了:第一,“理性”是人类多种多样思维方式或类型中的一种;第二,依赖于这种思维方式或类型的认识活动是一种“高级的”认识活动,其目的在于获得关于事物存在、变化或彼此之间联系的“高级知识”或“真知".最关键的就是指出“理性”是一种“推理能力”3。

不同哲学视野中的“理性"概念早期的斯多葛学派。

认为“理性”是“神的属性"与“人的命运",是“神”与“人"共同拥有的特征。

亚里士多德认为,“理性”不是“神的属性",而是“人的本性”,其目的不仅仅在于获得恰当的“认识”,而且有助于使人们的行为避免“过分”与“不及”从而达到善的境地.在中世纪,宗教神学家们发挥了斯多葛学派的“理性"观,直接将理性看成是“神意”,使“理性”屈从于“信仰’’,以便可以通过“理性”而发现上帝的无所不在和无所不能。

文艺复兴时期的一些思想家如拉伯雷和蒙田等人,则祛除了“理性”概念中的神秘成分,将其看成是人的自然属性,即“随心所欲”和“为所欲为”。

17世纪的理性主义哲学家笛卡尔则进一步将理性与“自然性”相区别,把它看成是一种人类的“思想”活动,是人之所以为人的理由或根据.理性,不仅是一种认识论范畴,而且是一种人性论或存在论范畴。

18世纪的法国唯物主义者主张把“理性"作为衡量事物的唯一标准,以建立一个永恒正义的国家。

在康德哲学中,“理性”则与“感性"和“知性”相对立,指认识“无限”和“绝对东西"的能力.在黑格尔哲学中,理性则指一种具体的、辩证的“思维”,是最高级和最完全的认识能力。

第四章理性与教学由四种老师想到教风和学风●记不清是哪一次了,一位教授在会上说,他的老师曾经告诉他,世上有四种老师:●第一种是讲课能深入浅出,很深奥的道理,他能讲得浅显易懂,很受学生欢迎,这是最好的老师;●第二种是深入深出,这样的老师很有学问,但缺乏好的教学方法,不会把深奥的学问讲得浅显易懂,学生学习起来就费点劲,这也是个好老师;●第三种是浅入浅出,这样的老师本身学问不深,但却实事求是,把自己懂得的东西讲出来,这也能基本保证质量,也不乏是个好老师;●最糟糕的是第四种老师,浅入深出,本身并无多大学问,却装腔作势,把本来很浅近的道理讲得玄而又玄,让人听不懂。

●那位教授说,他将老师这样的分析,一直铭记在心,告诫自己,切不可做第四种老师。

●我听了也深受启发。

虽然世上第四种老师并不多,但当今教学中确有这种浅入深出的倾向,把简单的问题讲得很复杂。

拿语文教学来讲吧,我们小时候学习语文,无非是阅读、理解、背诵三条。

首先老师帮助把古文圈点下来,作些解释,把意思读懂,然后老师指定应该背诵的段落,朗诵背读。

遇到白话文,则是了解文中的思想,体会作者描写的情境及其思想感情。

●可是现在中小学的语文教学却是复杂多了,要认识字词句的结构和语法、要分析每段的段落大意,又要概括全篇文章的中心思想,又要说不清的要求,把学生的脑子搞得晕头转向,结果却连最简单的文章也不会写。

语文教学中的许多文章都是文艺作品,是作者在此情此景下有感而发的,有些内容只能意会,不能言传。

许多思想感情的感受是解释不清楚的,只能细细地去体会它,不能描述它。

你硬要概括什么段落大意、中心思想,只能是画蛇添足,起不了真正理解文章的作用。

而且即使能够概括.也不能有统一的结论,只能因人而异,不能千篇一律。

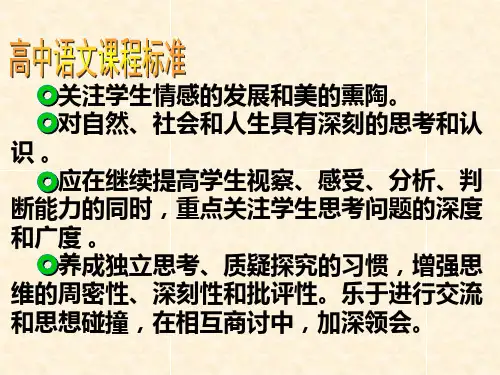

第一节理性与教学一、对理性的理解●(一)日常生活中“理性”用法● 1.理性是一种生活态度或方式,也是一种境界。

● 2.是对情感的驾驭,显示了比较强的克制力、自主意识和自律精神。