克孜尔石窟保护现状与面临的问题

- 格式:pdf

- 大小:426.14 KB

- 文档页数:7

石窟寺保护状况专项调查报告一、前言石窟寺是我国辉煌灿烂古代文明的集中体现,是中华文明同其他古代文明交流互鉴的历史见证,集中展现了宗教建筑、雕塑和壁画艺术的辉煌成就。

近年来,由于自然和人为因素的影响,石窟寺的保护状况日益严峻。

为了深入了解石窟寺的保护状况,加强石窟寺的保护工作,本报告对石窟寺的保护状况进行了专项调查。

二、调查方法本次调查采用了文献调研、现场考察、访谈当地居民和专家等多种方法,对石窟寺的保护状况进行了全面、深入的了解。

三、调查结果1. 石窟寺分布情况:我国石窟寺分布广泛,主要集中在西北、西南和华北地区。

其中,甘肃省被誉为“石窟艺术之乡”,拥有大量石窟寺遗址。

2. 石窟寺保护现状:大部分石窟寺遗址的保护状况堪忧。

一方面,自然因素如风化、水侵蚀、地震等对石窟寺造成了严重破坏;另一方面,人为因素如过度开发、旅游污染、盗窃等也对石窟寺的保护带来了巨大挑战。

3. 石窟寺保护措施:目前,我国石窟寺保护措施主要包括加固维修、防水排水、环境整治、数字化记录等。

然而,由于资金、技术和管理等方面的原因,这些保护措施的实施效果并不理想。

四、石窟寺保护建议1. 加强立法和执法:建立健全石窟寺保护的法律法规体系,加强对石窟寺保护的执法力度,严厉打击破坏石窟寺的行为。

2. 加大资金投入:提高石窟寺保护的资金投入,确保保护工程的质量和效果。

3. 强化科技支撑:运用现代科技手段,如无人机、红外线、三维扫描等,对石窟寺进行数字化记录和监测,为石窟寺保护提供科学依据。

4. 提高保护意识:加强石窟寺保护的宣传教育,提高公众对石窟寺保护的认识和参与意识。

5. 促进国际合作:加强与国际石窟寺保护组织的交流与合作,引进国外先进的保护理念和技术,提高我国石窟寺保护水平。

五、结论石窟寺是我国宝贵的文化遗产,其保护状况关系到中华民族的文化传承和国家的文化安全。

本次调查报告对石窟寺的保护状况进行了全面梳理,提出了加强石窟寺保护的对策建议。

大数据时代智慧景区建设与文物保护可持续发展——以克孜尔石窟景区为例摘要:随着大数据技术的不断进步和普及,其在各个领域的应用也日益广泛。

特别是在旅游和文化遗产保护领域,大数据为智慧景区的建设和文物的长期保护提供了强大的技术支持。

克孜尔石窟景区,作为世界文化遗产及中国历史和文化的瑰宝,正是在这样的背景下,利用大数据技术,实现了景区的智能化管理和文物的精准保护。

这不仅增强了景区的吸引力,提高了游客的体验感,还为珍贵的文物提供了一个更加安全、稳定的环境。

本文以克孜尔石窟景区为例,对大数据时代智慧景区建设与文物保护可持续发展的策略进行深入探究,旨在更好地服务于游客,推动我国旅游业的健康发展。

关键词:大数据时代;智慧景区建设;文物保护;可持续发展;克孜尔石窟景区引言:克孜尔石窟景区,坐落于新疆维吾尔自治区的辽阔土地上,是一个历经千年的历史文化遗产。

其壮观的遗址和丰富的文化内涵,吸引了无数的游客和研究者前来探寻和研究。

作为国家级重点文物保护单位,克孜尔石窟景区不仅见证了中国古代文明的辉煌,还在现代扮演着守护历史与文化遗产的重要角色。

在这个信息爆炸的时代,大数据为该景区的发展提供了前所未有的机会,通过大数据能够更加精确地把握和分析游客的需求、环境变化以及文物的保护状态。

同时,通过运用现代化的技术手段,不仅可以提高游客的旅游体验,还可以为文物的长期保护提供有力支持。

因此,对大数据时代智慧景区建设与文物保护可持续发展的策略进行探究具有极大的现实意义。

1.大数据时代概述大数据时代指的是信息和通信技术迅猛发展所带来的数据规模急剧膨胀,以及对这些数据进行收集、存储、处理和分析的能力大幅提升的时代。

它通常被认为从21世纪初开始,随着互联网的兴起、传感技术的普及、云计算的应用以及各种智能设备的广泛使用,大数据时代已成为现实。

在大数据时代,巨大的数据集不仅包括结构化数据(如数据库记录),还包括非结构化数据,如社交媒体帖子、音频、视频、图像等。

结缘克孜尔石窟文物保护作为世界文化遗产之一的克孜尔石窟,一直以来都备受关注。

然而,由于天气和人为因素的影响,这些石窟的文物日益受到损坏和破坏。

在这种情况下,文物保护也变得越来越迫切。

为了解决这个问题,国内外的专家学者早就开始了克孜尔石窟文物保护的工作。

其中,最值得关注的是结缘克孜尔石窟文物保护计划。

结缘克孜尔石窟文物保护计划旨在通过跨界合作,对克孜尔石窟的文物进行科学、有效的保护和修复。

该计划由中国与意大利两国共同发起,其中包括了多个部门,如文物保护局、旅游开发局和石学研究所等。

除此之外,该计划还吸引了许多志愿者、学生和研究人员参与其中。

该计划实施的主要任务包括以下几个方面:一、文物保护。

克孜尔石窟的文物保护工作一直以来都备受关注。

文物保护委员会通过多年的努力,实现了诸如加固、修复和保护文物的一系列措施。

计划还将采取更多的控制措施,保证这些文物不受破坏,并为将来的修复工作打下良好的基础。

二、科学考察。

克孜尔石窟是一个具有厚重历史背景的地方,这里藏有很多值得学术研究的文物。

这项计划致力于利用现代技术和方法,记录、分析并研究这些文物,进一步探究它们的历史、文化和艺术意义。

三、教育和推广。

克孜尔石窟是一个重要的文化景点,它向世人展示了古代维吾尔族的文化和艺术。

这项计划将致力于向更广泛的公众传达文物保护的重要性并通过各种渠道传播其价值。

例如,通过学校、博物馆、在线教育等,让更多的人知道这个地方的历史和文化。

而如今,随着项目的推进,结缘克孜尔石窟文物保护计划已经取得了一定的成果。

在过去的几年里,该项目取得了许多成功。

例如,计划以先进的技术来提高了文物的保护水平,进一步提高了克孜尔石窟文化遗产的知名度。

此外,结缘的模式也吸引了很多爱好者、学生等人参与到这项工作中来,拓宽了保护文物的路径。

当然,结缘克孜尔石窟文物保护计划中还存在一些困难。

文物保护是一个枯燥而繁琐工作,需要长期的时间和耐心。

同时,如今文物保护的模式也面临许多挑战,防止文物被盗窃和损坏的措施也需要加强。

石窟保护情况汇报

近年来,针对我国石窟文化遗产的保护工作取得了一定成绩,但也面临着一些挑战和问题。

本文将就我国石窟保护的现状、存在的问题以及未来的发展方向进行汇报。

首先,我国石窟保护工作取得了一些进展。

在政府的重视下,一些重要的石窟遗址得到了较好的保护和修复,如敦煌、云冈、龙门等石窟,通过加固、清理和环境治理等手段,有效地保护了这些宝贵的文化遗产。

同时,一些石窟遗址也得到了国际社会的关注和支持,得到了一定的保护和修复资金。

然而,我国石窟保护工作仍然面临一些问题。

首先,一些地方政府对石窟保护的重视程度不够,导致了一些石窟的保护工作滞后。

其次,游客的涌入也给石窟的保护带来了一定的压力,一些游客的不文明行为对石窟造成了一定的破坏。

此外,一些石窟的保护工作存在资金不足、技术力量不足等问题,导致了保护工作的难度增加。

针对以上问题,我们提出了以下几点建议。

首先,加强政府对石窟保护工作的重视,加大对石窟保护的投入,提高保护工作的效果。

其次,加强对游客的引导和管理,通过加强宣传教育,提高游客的文明素质,减少游客对石窟的破坏。

同时,我们还需要加强对石窟保护技术的研究和应用,提高保护工作的科技含量,提高保护工作的效率和效果。

综上所述,我国石窟保护工作取得了一些成绩,但也面临着一些挑战和问题。

我们需要进一步加强政府对石窟保护工作的重视,加大对石窟保护的投入,加强对游客的引导和管理,加强对石窟保护技术的研究和应用,以保护好我国宝贵的石窟文化遗产。

希望通过我们的努力,可以让我国的石窟文化遗产得到更好的保护和传承。

石窟寺保护状况专项调查报告石窟寺是中国古代艺术的珍贵遗产,因其独特的历史、艺术和宗教价值,成为了世界文化遗产。

由于长期的自然侵蚀和人为破坏,石窟寺的保护状况备受关注。

为了全面了解石窟寺的保护情况,本报告通过实地调研、文献查阅和专家访谈的方式进行了调查。

以下是有关石窟寺保护状况的专项调查报告。

一、石窟寺的历史背景石窟寺是一种古代建筑艺术形式,是中国特有的石刻艺术,主要分布在河南、甘肃、山西、陕西等地。

它们大多建于唐、宋、元等历史时期,融合了中国古代艺术、宗教和历史文化,具有极高的历史和艺术价值。

二、石窟寺的保护现状1. 自然侵蚀石窟寺所在地大多数都是山区或临水之地,长期暴露在风吹日晒和雨水侵蚀之下,使其石窟和壁画受到了严重的自然侵蚀,导致雕刻和壁画出现了裂痕、剥落等情况。

2. 人为破坏由于一些游客和维护人员的不当行为,石窟寺的保护状况也受到了一定程度的破坏。

一些游客会在壁画上留下涂鸦;而维护人员的操作不当也可能对石窟结构和壁画造成损坏。

3. 养护管理不足部分石窟寺缺乏专业的保护管理团队,养护管理不足。

缺乏经费和技术支持,使得石窟寺的保护工作得不到及时有效的进行。

三、石窟寺的保护措施1. 加强立法保护政府应该出台相关法规,对石窟寺进行严格的保护,规范游客参观行为,并对破坏石窟寺的行为进行惩罚。

2. 人员培训和管理建立专业的石窟寺保护管理团队,加强对人员的培训,提高其保护意识和专业技能,规范维护作业流程。

3. 科技应用利用先进的科学技术手段,对石窟寺进行数字化立体保护,采用遥感技术对石窟寺进行监测,及时发现问题并进行修复。

四、石窟寺保护的意义石窟寺是中国古代文明的重要遗存,保护好石窟寺不仅可以保护好我们的历史文化,也可以促进当地旅游业的发展,增加当地的经济收入。

结语石窟寺是中华民族珍贵的文化遗产,保护工作迫在眉睫。

我们应该共同努力,加大对石窟寺的保护力度,确保石窟寺能够被世代传承下去。

石窟寺保护状况专项调查报告

【石窟寺保护状况专项调查报告】

一、研究目的与背景

石窟寺是我国珍贵的文化遗产之一,具有丰富的历史文化价值。

由于外部环境的影响和人为破坏,石窟寺的保护状况备受关注。

本次专项调查旨在深入了解石窟寺的现状并提出保护建议,以促进石窟寺的可持续保护和传承。

二、调查范围和方法

本次调查范围包括中国境内著名的石窟寺,如敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟等。

采取实地调研、文献资料研究和专家访谈相结合的方法,全面了解石窟寺的保存状况、存在的问题及保护需求。

三、石窟寺保护现状与问题分析

1. 自然环境影响:部分石窟寺遭受风蚀、水蚀等自然力量的侵蚀,导致壁画、石雕的褪色和损坏。

2. 人为破坏:部分游客在观赏和游览过程中存在刻画、涂鸦等不当行为,严重损害了石窟壁画和雕塑。

3. 管理不善:一些石窟寺管理不善,缺乏专业保护人员和有效的保护机制,导致保存工作落后。

四、保护对策与建议

1. 完善管理机制:加强石窟寺管理,设立专职保护人员,制定详细的保护计划和措施。

2. 强化文化宣传:加大对石窟寺的宣传力度,增加游客参观的意识和动力,提高游客素质,减少人为破坏。

3. 技术手段应用:采用最新的科技手段,如激光技术、数字化保护技术等,对石窟寺进行保护和修复工作。

4. 强化法律保护:加强对石窟寺的法律保护力度,建立完善的法律体系和保护制度。

五、结语

石窟寺作为我国独特的文化遗产,其保护工作任重道远。

希望通过本次专项调查报告,能够引起社会各界对石窟寺保护工作的关注,同时呼吁加大保护力度,共同努力,为后人

留下这一宝贵的文化遗产。

石窟寺保护利用中存在的问题作为一项珍贵的文化遗产,石窟寺拥有着极高的历史、文化和旅游价值。

然而,在保存、保护和利用方面,石窟寺也遇到了一些问题。

首先,石窟寺的保存和保护工作存在一些瓶颈。

由于寺庙历史悠久,部分石窟因自然风化和人为破坏而出现明显的崩塌和严重的人为刻划。

由于多年来的滞后施工和管理薄弱,石窟寺中的文物保存状况不容乐观。

其次,在利用方面,石窟寺也存在着一些问题。

随着旅游事业蓬勃发展,越来越多的游客涌向石窟寺,这既促进了石窟寺的经济发展,也带来了一些问题。

一些游客存在不文明行为,如随意涂鸦和破坏,这给石窟寺的保护工作带来了极大的困难。

其次,由于旅游价格的不断攀升,一些旅游公司为降低成本,会在石窟寺所在地开设低价团,在引导游客同时,也缺少对游客的培训和引导。

最后,石窟寺的保护利用工作也缺乏协同合作。

由于不同管理单位之间意识形态和利益冲突的存在,石窟寺的保护利用工作也受到了牵制。

此外,受限于资金和人力资源的限制,一些石窟寺的工作进展受到阻碍。

针对以上的问题,我们可以采取一些措施。

首先,应该加强对石窟寺的保护和维修,以维护文物保护、旅游市场规范和游客的安全。

其次,应该加强对游客的管理和引导,抬高游客的文明素质,以减少游客对石窟寺的破坏。

再次,应加强不同管理单位之间的协调与合作,以促进石窟寺保护利用工作的进展。

最后,应该增加投资,加强石窟寺保护利用基础设施的建设和维护,以应对未来的挑战和机遇。

总之,石窟寺的保护和利用工作在当前阶段存在一些问题,但也存在着解决问题的有效途径。

通过各方的合作和共同努力,我们有信心保护好这一法国石窟寺的珍贵遗产。

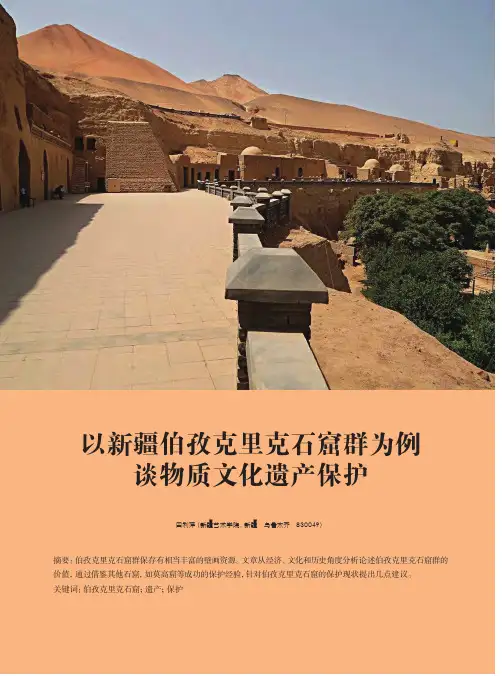

非遗传承Inheritance of Intangible Cultural Heritage以新疆伯孜克里克石窟群为例谈物质文化遗产保护田利萍(新疆艺术学院,新疆 乌鲁木齐 830049)摘要:伯孜克里克石窟群保存有相当丰富的壁画资源。

文章从经济、文化和历史角度分析论述伯孜克里克石窟群的价值,通过借鉴其他石窟,如莫高窟等成功的保护经验,针对伯孜克里克石窟的保护现状提出几点建议。

关键词:伯孜克里克石窟;遗产;保护174伯孜克里克石窟群,是高昌石窟的代表之一,也是世界佛教石窟艺术的代表之一,其作为高昌地区石窟中现存洞窟最多、壁画内容最丰富的石窟,见证了高昌地区佛教文化的昌盛与衰亡,是重要的物质文化遗产。

一、伯孜克里克石窟概况伯孜克里克石窟位于火焰山山腰中木头沟河谷西岸的陡崖上,距吐鲁番市东约45 000米,南北全长166米,南距高昌故城约10 000米,凿有石窟83个,现存57个,是吐鲁番地区现存石窟中洞窟最多、壁画内容最丰富的石窟群,也是新疆境内最大的石窟寺遗址之一,在1982年被国务院公布为第二批全国重点文物保护单位。

近年来,伯孜克里克石窟得到了一定程度的保护。

据当地人介绍,吐鲁番地区近年降水偏多,降水量大,有时候一场大雨能够产生接近一年的降水量。

2019—2020年的考察发现,不少洞窟存在顶部缺失等不同程度的毁坏。

洞内壁画被雨水冲刷严重,有的掉皮,有的失色,有的已面目全非,残破不堪的壁画上留下了浓重的雨水痕迹。

二、伯孜克里克石窟群的遗产价值物质文化遗产见证了人类文明的进步,具有显性和隐性价值的双重特性。

由于新疆伯孜克里克石窟遗产的特殊性,本文从经济、文化、历史等方面分析其独特价值,使其能够得到更好的保护与利用。

(一)经济价值在当今全球多元文化背景下,保护伯孜克里克石窟具有特别的意义。

它的永久价值在于:一是能以其独特的魅力吸引全世界游客的目光,带来直接和间接的旅游经济效益,同时带动其他行业的发展。

石窟寺保护利用建议石窟寺是中国古代艺术的珍贵遗产之一,是我国传统宗教文化和艺术文化的重要组成部分,凝聚着我国古代社会历史、文化和艺术的精华。

然而,随着时代的变迁和周围环境的改变,石窟寺的保护面临着越来越大的挑战。

为了保护这些宝贵的文物资源,促进其可持续发展,应该采取以下建议。

一、严格加强石窟寺保护管理石窟寺保护是一项复杂而细致的工作。

为了保证其有效实施,应加强对石窟寺的保护管理。

实行日常巡视、定期维护和周密保护机制,对已经受损的石雕进行修缮,保证石窟寺的整体完好性,减少人为损害和自然破坏,确保其延续和发展。

二、完善现有石窟寺保护设施石窟寺保护需要完备的设施和先进的技术保障。

应该进行深入调研,了解现有石窟寺施工质量、保护设备、照明、通风等情况,完善石窟寺保护设施,使保护工作得到更好的保障。

三、加强石窟寺宣传和推广石窟寺是中国文化继承的瑰宝,传承着我们丰富的文化遗产,对于人们了解中国的文化传统至关重要。

要通过宣传和推广,让更多国内外游客走进石窟寺,了解、欣赏和推广中国的传统文化和文物艺术。

四、加强石窟寺的开发和利用石窟寺是旅游资源之一,应该加强开发和利用。

可以在石窟寺附近建设旅游配套设施,开展旅游活动和演出,并以源头保护为基础,建立可持续性发展规划,推动石窟寺文化旅游的发展。

五、保护石窟寺文化艺术遗产石窟寺中保存着大量的文化艺术遗产。

为了保护这些遗产,应加强其保管和管理,采用先进的技术和方法,确保他们的完整性和安全性。

同时,应该进行科学分类和编目,建立完善的文化艺术遗产保护档案系统,为其保护和传承提供坚实的保障。

总之,石窟寺的保护工作需要从多个方面入手,增强人民大众的文化自觉和文化自信,使石窟寺文化得到更好的传承和保护,为我国文化发展做出积极的贡献。

例谈石窟景区整改意见石窟景区是我国重要的文化遗产之一,吸引了来自世界各地的游客前来参观。

然而,随着旅游业的发展,石窟景区也开始面临一些问题,比如环境卫生差、游客管理混乱等。

为了解决这些问题,石窟景区进行了整改,并发布了整改意见。

本文将从几个方面分析石窟景区整改意见的优缺点。

首先,我们来看石窟景区整改意见对环境卫生的改善。

石窟景区是我国重要的自然保护区之一,但由于过度的开发和游客的不文明行为,环境卫生问题越来越突出。

随着景区整改的逐步落实,环境卫生得到了明显改善。

例如,增加了垃圾箱、设立了环卫保洁队伍等措施,有效地减少了垃圾和污水的排放。

此外,景区也开始对游客的行为进行监管,比如禁止乱扔垃圾、乱涂乱画等不文明行为。

这种环境管控的变化,有助于石窟景区成为一个更加宜人宜居的地方,对于游客和当地居民的生活都是一个好的改善。

其次,石窟景区整改意见对于游客管理的改善也是非常值得称道的。

石窟景区作为我国重要的文化遗产之一,吸引了大量的游客,但由于景区面积较大,游客流量较大,游客管理一直是一个难点。

景区整改后,对游客的管理措施逐步加强,比如增加了导游标识、游客服务站等,游客疏导和信息发布更加合理化,方便游客更好地了解景区和获得相关的服务。

在旅游体验上,景区也加强了游客活动地图、活动指南等信息供应,丰富了游客的旅行体验。

总的来说,景区整改后,游客管理方面有了明显的改善,更加方便了游客的旅游体验。

最后,石窟景区整改意见对于安全管理的改善也是非常关键的。

在游客管理过程中,安全问题一直是一个难点,特别是对于儿童游客和老年游客的安全更为重要。

景区整改后,对于安全管理方面也进行了提升,比如增加了安全提示牌、增加了岗位巡查等。

这些措施有助于降低安全风险,提高游客的安全保障。

总的来说,石窟景区整改意见的推行,对于环境卫生、游客管理和安全保障等方面都进行了深入的改善,但是整改意见也存在一些弊端。

比如,景区整改需要更多的资源投入,造成的经济成本较高;景区整改涉及到多方的利益冲突,需要协商处理。

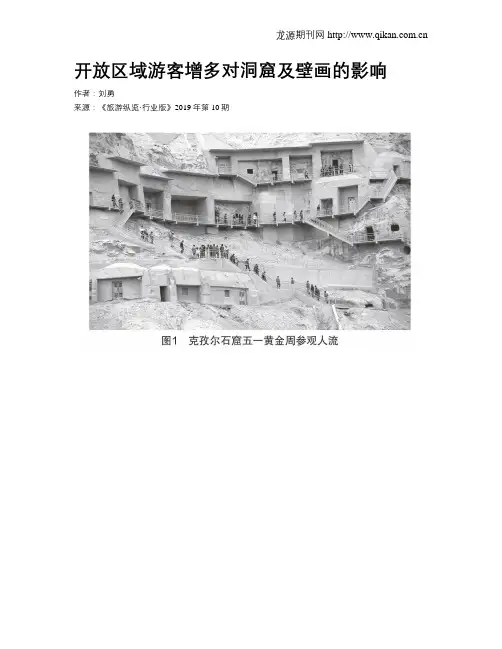

开放区域游客增多对洞窟及壁画的影响作者:刘勇来源:《旅游纵览·行业版》2019年第10期本文以新疆拜城县克孜尔石窟为例,对游客进入参观区造成环境污染和石窟安全及洞窟参观形成的一系列问题进行分析,阐述了对洞窟产生直接或间接影响的因素。

此外,本文强调了需要用科学又合理的方法,比如,健全文物遗址综合管理体系,严格控制游客流量,防止超负荷接待,制定科学的管理对策。

引言近年来,随着中国改革开放经济的腾飞,带动了旅游业蓬勃发展。

中国西部旅游热开始升温。

新疆世界文化遗产克孜尔石窟作为西部文化产业的代表,吸引着我国内地和世界各地越来越多旅游者来此地考察、参观、旅游,同时新疆阿克苏地区也加大了对龟兹佛教文化的宣传力度,当地交通状况也有了很大改善,遗址面貌和环境发生了变化。

随着文物景点的开放与游客的增多,给文物保护带来一定压力,遗址环境诸多问题日益突出。

以闻名遐迩的克孜尔石窟为例,来这里参观的国内外游客逐年递增,游客的接待和管理、石窟的保护和开放成为目前需要解决的最主要问题。

我们要从保护和开放中找出一个即科学又合理的方法,去解决现在石窟承载量因面临游客日益增多而带来开放区参观压力。

一、我国文化遗址保护与景区开发存在的问题(一)发展旅游对石窟遗址的破坏1.国内多数文化遗址盲目兴建旅游基础设施,任意改造文物在文物保护区内进行旅游开发基础设施建设,如道路、宾馆、饭店等,甚至还要开办工厂,在原有的文化遗存基础上增添人工景观,使之适应旅游活动开展的需要,这一切严重破坏了风景区周围的原始风光与古建筑的风格意境。

2.过度开发和盲目追求游客数量,对文物遗址造成开放性破坏某些旅游部门和开发单位目光短浅,只顾眼前利益,为了在短期内获取高额利润,对文化遗产进行掠夺性开发和利用,超负荷地接待旅游者,从而加快了文化遗产的老化、破坏乃至毁灭,造成无法挽回的损失。

3.环境污染,文物遗址遭到破坏大小车辆交通工具排出大量的废气,严重污染了遗址保护区的空气。

浅议克孜尔石窟的景区保护(阿拉尔塔里木大学经济与管理学院旅游管理13)摘要:针对克孜尔石窟景区环境人为破坏的几个方面, 分别提出了窟区和景区的环保措施。

克孜尔石窟和敦煌莫高窟同享中国“四大石窟”之美誉,坐落于悬崖峭壁之上,绵延数千公里。

其中保存壁画的洞窟有80多个,壁画总面积约1万平方米。

它是我国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群,大约开凿于公元3世纪,在公元8-9世纪逐渐停建,延续时间之长在世界各国也是绝无仅有的。

关键词:克孜尔石窟; 风景区; 名胜区; 环境保护1、克孜尔石窟的简介克孜尔石窟位于新疆拜城县,属于龟兹古国的疆域范围, 是龟兹石窟艺术的发祥地之一,其石窟建筑艺术、雕塑艺术和壁画艺术,在中亚和中东佛教艺术中占极其重要的地位。

龟兹古国地处古丝绸之路上的交通要冲,曾经是西域地区政治、经济和文化的中心。

佛教从印度先传入新疆,形成“西域佛教”后,再传入中原。

龟兹的地理位置决定它成为“西域佛教”的一个中心,也成为佛教传入中原的一个重要桥梁。

石窟则是佛教艺术的重要形式,通过建筑和壁画来宣传佛教教义。

龟兹石窟窟群比较集中,壁画内容丰富,不仅有表现佛教的“本生故事”、“佛传故事”、“因缘故事”等壁画,还有大量表现世俗生活情景的壁画。

有研究石窟的专家指出,龟兹石窟是一部古龟兹文化的百科全书。

而在龟兹石窟群中,克孜尔石窟被视为群芳之冠。

但是, 时光的流转和社会的变迁也在窟区留下了不可磨灭的痕迹。

首先, 石窟内存在着自然因素方面的严重破坏, 如岩石风化、崩塌、大气降水对雕刻品和整个窟区岩体的溶蚀, 以及石灰岩凝浆对雕刻品不同程度的覆盖等等, 亟待相关学科的专家进行分类处理和科学的保护。

其次, 人为的破坏作用也在近几十年内急剧增加。

本文的主旨在于挖掘近年来人为因素对龙门风景区在地貌、环境和旅游开发( 景区资源开发) 等方面的影响, 以期在今后的工作中最大程度地减轻对景区的人为破坏。

早在1986年,中国文化遗产院研究院教授、高级工程师黄克忠就参加了克孜尔千佛洞第一期工程的勘察、前期试验研究与排水设计工作。

走进博物馆1961年,位于拜城县克孜尔乡的克孜尔石窟,与故宫和敦煌莫高窟等被列为我国第一批国家级重点文物保护单位,再次向世人揭开了他那神秘的面纱。

克孜尔石窟群俗称克孜尔千佛洞,与敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟被公认为中国四大石窟,列入《世界遗产名录》。

石窟分谷西区、谷内区、谷东区和后山区,绵延3公里,现已编号的洞窟有339个,遗存壁画约4000平方米。

初创期克孜尔石窟群始凿于佛教传入后的公元3世纪后期,比闻名世撰文·摄影/赵江平克孜尔石窟依然散发璀璨光彩的界的敦煌壁画还要早三百年。

敦煌研究院原院长段文杰先生曾多次说:“研究敦煌深层次问题的钥匙在克孜尔石窟。

”克孜尔石窟初创期的洞窟大多为方形窟,其艺术内容主要包括建筑、雕塑和壁画。

从洞窟中的禅定及天宫伎乐图等分析,这一时期的壁画以佛传故事为主,印度佛教思想与希腊造形艺术相结合的犍陀罗艺术风格较为明显。

壁画风格也比较突出,人物壁画是先用简单的粗线条勾勒出轮廓,再在轮廊内大笔涂抹,可用“用笔粗犷,色彩明快,人物简单古朴而又不失神彩”来形容。

初创后期的大像窟,具有明显阿富汗巴米扬大佛的特征,其中47窟规模最为巨大、最为典型,这里曾有一个高15米左右的大立佛,这在龟兹地区可算是最大最高的佛像了。

初创时期,这里还涌现出佛教史上的大师级人物——鸠摩罗什。

他和他的弟子共译出佛经 74部 384 卷,对我国佛教文化作出不可磨灭的贡献,与后来的真谛、玄奘、不空并称中国历史上四大佛经翻译家。

发展期大约公元4世纪中叶到5世纪末为发展期。

此时出现了以中心柱窟为中心的洞窟组合,包括僧房、讲经堂、礼拜寺等,形成寺院形态。

壁画画风也有了较大变化,与初创时期相比要精美细致得多,画出的人物像和佛像栩栩如生,传神逼真。

画法主要采取的是代表“龟兹风格”的“凹凸晕染技法”,此种绘画风格同印度的石窟壁画和阿富汗巴米扬石窟壁画近似,但又有自己的特点。

从壁画的主要颜料看,与敦煌石窟、麦积山石窟、河西地区墓葬壁画和砖画颜料成分大致相对应。

2019年10月下半月刊开放区域游客增多对洞窟及壁画的影响——以新疆拜城县克孜尔石窟为例刘 勇本文以新疆拜城县克孜尔石窟为例,对游客进入参观区造成环境污染和石窟安全及洞窟参观形成的一系列问题进行分析,阐述了对洞窟产生直接或间接影响的因素。

此外,本文强调了需要用科学又合理的方法,比如,健全文物遗址综合管理体系,严格控制游客流量,防止超负荷接待,制定科学的管理对策。

引言近年来,随着中国改革开放经济的腾飞,带动了旅游业蓬勃发展。

中国西部旅游热开始升温。

新疆世界文化遗产克孜尔石窟作为西部文化产业的代表,吸引着我国内地和世界各地越来越多旅游者来此地考察、参观、旅游,同时新疆阿克苏地区也加大了对龟兹佛教文化的宣传力度,当地交通状况也有了很大改善,遗址面貌和环境发生了变化。

随着文物景点的开放与游客的增多,给文物保护带来一定压力,遗址环境诸多问题日益突出。

以闻名遐迩的克孜尔石窟为例,来这里参观的国内外游客逐年递增,游客的接待和管理、石窟的保护和开放成为目前需要解决的最主要问题。

我们要从保护和开放中找出一个即科学又合理的方法,去解决现在石窟承载量因面临游客日益增多而带来开放区参观压力。

一、我国文化遗址保护与景区开发存在的问题(一)发展旅游对石窟遗址的破坏1.国内多数文化遗址盲目兴建旅游基础设施,任意改造文物在文物保护区内进行旅游开发基础设施建设,如道路、宾馆、饭店等,甚至还要开办工厂,在原有的文化遗存基础上增添人工景观,使之适应旅游活动开展的需要,这一切严重破坏了风景区周围的原始风光与古建筑的风格意境。

2.过度开发和盲目追求游客数量,对文物遗址造成开放性破坏某些旅游部门和开发单位目光短浅,只顾眼前利益,为了在短期内获取高额利润,对文化遗产进行掠夺性开发和利用,超负荷地接待旅游者,从而加快了文化遗产的老化、破坏乃至毁灭,造成无法挽回的损失。

3.环境污染,文物遗址遭到破坏大小车辆交通工具排出大量的废气,严重污染了遗址保护区的空气。

石窟保护相关的政策和发言全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:石窟是一种重要的文化遗产,是中国传统石刻艺术的重要载体,石窟内的壁画、佛像等艺术品不仅具有珍贵的文化价值,还具有历史价值和艺术价值。

由于各种原因,石窟面临着严峻的保护挑战,一些石窟遭遇了自然破坏、人为破坏、盗窃等问题,严重威胁了石窟的保存和传承。

为了有效保护石窟,必须出台相关政策和措施,加强对石窟的保护工作。

一、关于石窟保护的政策1.加强立法。

政府应当出台相关法律法规,明确规定石窟的保护范围、保护措施和处罚标准,形成一套完善的石窟保护法律体系。

2.加强监管。

各级文物保护部门应当加强对石窟的监管力度,建立健全石窟保护的长效机制,加大巡查力度,及时发现石窟存在的问题,并及时采取有效措施。

3.加强宣传。

政府应当加强宣传力度,提高公众对石窟保护的认识和重视程度,增强公众对石窟的保护意识,形成全社会共同参与的保护氛围。

4.加强科研。

政府应当加大对石窟保护科研的支持力度,鼓励科研机构和专家学者对石窟进行深入研究,寻找更好的保护方法和技术手段。

二、发言稿尊敬的领导、各位嘉宾、亲爱的同事们:大家好!我是某某某,今天我非常荣幸能够在这里发表关于石窟保护的讲话。

石窟是中华民族宝贵的文化遗产,承载着丰富的历史文化内涵,对于我们了解古代文明、传承中华传统文化具有重要意义。

由于各种原因,石窟面临着严峻的保护挑战,亟需我们共同努力,加强保护工作。

我们要加强立法,出台相关法律法规,规范石窟的保护和管理,确保石窟得到有效的保护。

我们要加强监管,建立健全的保护机制,加大巡查力度,及时发现和处置石窟存在的问题。

我们要加强宣传,提高公众对石窟保护的认识和重视程度,增强公众的保护意识,形成全社会共同参与的保护氛围。

我们要加强科研,鼓励科研机构和专家学者对石窟进行深入研究,探索更好的保护方法和技术手段,为石窟的永久保存和传承贡献力量。

石窟是中华民族的瑰宝,是我们的文化血脉,我们应当倍加珍惜和保护。

我国石窟保护中的几个问题摘要:我国拥有上下五千年悠久的历史,石窟属于前人留给我们的艺术瑰宝,所以当前在我国文物保护当中,对于石窟的保护重视度越来越高,相关部门也应该充分认识到石窟保护的问题,引入更多先进的保护技术,更好的保证石窟不会破话。

因此,本文首先分析了石窟保护的复杂性和面临的主要威胁,然后针对当前石窟保护中的几个问题进行具体分析,以供参考。

关键词:石窟保护;问题;策略在漫漫历史长河当中,中华民族拥有者璀璨的艺术历史,至今保留完整的各种石窟就属于我国绚丽的艺术明珠。

大多数石窟都是佛教石窟寺,包括大足石窟、云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟、炳灵寺石窟等,这些石窟不仅仅影响了佛教文化的传播,更是我国灿烂文化的表现。

因此,做好石窟保护十分重要,相关部门还需要将石窟列为重要的历史保护工作,结合当前存在的问题,积极采取相应的对策,保证石窟保护效果。

1.石窟保护的复杂性与面临的威胁石窟属于我国重要历史文化遗产,做好石窟的保护是非常重要的,但是我国石窟种类、建筑材料、艺术工艺等非常多,而且大多数石窟巨大,涉及到的因素非常多,所以石窟保护具有非常大的复杂性,想要更好的做好石窟保护,就需要充分了解当前石窟保护中面临的威胁,以下针对不同机构石窟保护面临的主要威胁进行具体分析:1)木结构石窟。

这类结构石窟保护当中,重点的保护对象是建筑、壁画、塑像三种,而主要需要关注的自然威胁包括建筑木材恶化(虫蛀、变形、开裂、腐朽等)、壁画稳定性出现问题、壁画颜料以及内容的延续性出现问题(脱落、变色、起翘等)、塑像的稳定性出现问题(胎体腐朽等)[1]。

2)石结构石窟。

在这类石窟保护当中,重点保护对象为建筑,也即是关注石材的恶化问题,包括石材开裂、生物病害、石材风化等。

3)土遗址石窟。

在这类石窟保护当中,重点保护对象为遗址部分和其他可移动的文物,包括关注地下遗址问题、关注夯土问题等,类似出现水解、化学风化、氧化等问题。

同时,还需要关注可移动文物的保存、移动和抗氧化。

石窟保护只能修复吗在青浦的中华印刷博物馆里,记者见到了这个当年参展震惊业界的“克孜尔17窟”——如果不是因为先推开的是现代办公楼的大门,你会以为自己就站在新疆克孜尔的石窟群里。

提起中国的石窟,你可能会第一时间反应到“四大石窟”:甘肃敦煌莫高窟、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃天水麦积山石窟。

但你也许不知道,在新疆还有—个巨大的“龟兹石窟群”——阿艾石窟、苏巴什石窟、森木赛姆石窟、玛扎伯哈石窟、台台儿石窟……伴随着群山连绵起伏。

其中又以阿克苏市拜城县的“克孜尔石窟”保存最为完好,现存壁画多达1万平方米,因此又有“中国佛教文化摇篮”之称。

若再加以深究,克孜尔石窟还对中国著名的石窟有着重大的影响——这里从公元3世纪就开始建造的中心柱式“龟兹型窟”,显著影响了敦煌石窟、龙门石窟、乃至云冈中早期石窟的形制。

当“敦煌学”日渐深入人心,国际上对于“龟兹学”的研究也已如火如荼。

究竟,这些龟兹石窟群里,还有多少文化宝藏有待挖掘?丝绸之路上的文化瑰宝早在1985年,新疆就已成立了专事石窟文物保护和研究工1/ 11作的“龟兹研究院”。

龟兹原是中国古代西域大国、唐代安西四镇之一,如今是新疆阿克苏地区所在地。

“克孜尔石窟”就坐落于阿克苏地区拜城县克孜尔乡东南8公里处的渭干河河谷北岸,因为砂石呈赤红色而得名“克孜尔”(红色之意)。

1961年,这里被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位。

2014年6月22日,又作为“丝绸之路长安一天山廊道的路网”上的一处重要遗迹,被列入世界文化遗产名录。

“克孜尔石窟”的开凿,可以上溯至公元3世纪,是中国历史上开凿最早的佛教石窟群。

目前已发现的洞窟总数多达349个,呈东西向错落分布在绵延约1.7公里的明屋达格山崖体之上。

据龟兹研究院介绍:“克孜尔石窟是西域地区现存最早、规模最大、持续时间最长、洞窟类型最齐备、影响广泛的佛教石窟寺遗存,既是龟兹石窟的代表,也是佛教石窟寺從印度北传中国后,地域位置最西的一处石窟群,受到了印度、中亚乃至中原北方佛教艺术的多重影响,既可称作西域地区佛教石窟寺的典范,又是印度与中原北方石窟的媒介。