龙门石窟遗产管理与保护

- 格式:doc

- 大小:2.96 MB

- 文档页数:16

历史古迹洛阳龙门石窟洛阳龙门石窟是中国古代人创造的壮丽艺术瑰宝之一。

作为世界文化遗产,这一历史古迹承载了丰富的历史、文化和艺术价值。

本文将从历史背景、建筑特点以及艺术价值等方面对洛阳龙门石窟进行探讨。

一、历史背景洛阳龙门石窟位于中国河南省洛阳市东南部的龙门山下。

始建于北魏时期,历经了近1500年的时间,形成了规模宏大、雄奇壮观的石窟群。

在隋、唐、北宋时期,洛阳龙门石窟达到了鼎盛时期,成为当时佛教艺术的重要创作中心。

这些洞窟积淀了中国古代雕塑艺术、壁画艺术、书法等多种艺术形式,被誉为“东方雕塑艺术的宝库”。

二、建筑特点洛阳龙门石窟包括大中小三个主要石窟,以及众多大小洞窟。

其中,最具代表性的是大中两窟。

大窟主要是北朝时期雕塑艺术的集中展示,保存了大量触目惊心的佛像造像和壁画;中窟则是唐朝时期雕塑和绘画艺术的杰出代表。

洛阳龙门石窟的建筑布局严谨有序,结构精巧。

石窟内部装饰着精美绝伦的佛龛、窗洞、花卉和图案刻饰,栩栩如生的造型和细致入微的雕琢显示出卓越的雕塑技巧。

壁画则以饱满的线条和鲜艳的色彩,描绘了佛教故事、宫廷生活以及民间传说等。

三、艺术价值洛阳龙门石窟是中国壁画艺术的瑰宝,代表了古代中国石窟艺术的巅峰。

这些壁画以其华丽的色彩和生动的形象表现,展示了古代中国的社会、文化和宗教面貌,具有重要的历史意义和研究价值。

同时,洛阳龙门石窟的雕塑也具有极高的艺术价值。

佛像造像精湛细致,栩栩如生,展现了佛教艺术的极致境界。

它们的造型庄严肃穆,寓意着古人对生命、宇宙、人性的思考和追求。

洛阳龙门石窟的艺术价值不仅体现在精湛的创作工艺和匠心独运的艺术技法上,更体现在它们成为了历史文化传承的见证和载体。

四、保护与传承洛阳龙门石窟作为世界文化遗产,蕴藏着宝贵的历史和文化资源,需要得到全社会的重视和保护。

政府部门应加大对石窟的保护力度,加强监管措施,确保其得以永久保存。

同时,社会各界应积极参与到石窟的保护工作中,传承和弘扬中华民族的优秀文化遗产。

保护龙门石窟倡议书

龙门石窟是中国古代艺术瑰宝,被誉为世界艺术宝库。

然而,随着时间的推移和人为破坏,龙门石窟正面临着严重的保护危机。

为了保护这一珍贵的文化遗产,我们发起保护龙门石窟的倡议。

我们呼吁政府加大对龙门石窟的保护力度。

政府应制定更加严格的法律法规,加强对龙门石窟的监管,并加大对破坏龙门石窟行为的处罚力度。

同时,政府应加大投入,提供更多的经费用于龙门石窟的修复和保护工作。

我们倡议社会各界共同参与到龙门石窟的保护中来。

广大民众应增强保护文化遗产的意识,不随意损坏石窟内的文物,不乱涂乱画。

同时,各大媒体机构应加强对龙门石窟的宣传报道,提高公众对龙门石窟保护工作的关注度。

我们呼吁国际社会给予龙门石窟更多的关注和支持。

龙门石窟作为世界文化遗产,是人类共同的财富,应得到国际社会的保护。

我们希望国际组织和各国政府能够提供技术支持和经济援助,共同保护龙门石窟。

我们倡议加强教育宣传工作,提高公众对龙门石窟的认识和了解。

学校、博物馆等文化机构应加强对龙门石窟的教育宣传,组织学生和公众参观龙门石窟,增强他们的文化自豪感和保护意识。

保护龙门石窟是我们每个人的责任和义务。

让我们共同努力,为保护龙门石窟而奋斗!让我们的后代子孙也能欣赏到这一世界文化遗产的美丽和卓越!让我们共同守护龙门石窟,让它永远璀璨耀眼!。

洛阳龙门石窟中国古代佛教艺术的瑰宝洛阳龙门石窟是中国古代佛教艺术的瑰宝,位于河南省洛阳市东南15公里处。

它是中国四大石窟之一,也是世界文化遗产。

洛阳龙门石窟以其独特的地理环境和艺术精湛的石刻艺术闻名于世。

一、洛阳龙门石窟的历史背景洛阳龙门石窟的建造始于北魏时期,历经北魏、东魏、北周、隋、唐等朝代,历时超过400年。

它是佛教文化在中国传入以来的重要见证,也是中国佛教石窟艺术的典范。

二、洛阳龙门石窟的地理环境洛阳龙门石窟位于黄河南岸的山体中,总面积达1.6万平方米。

整个石窟群由东、中、西三大部分组成,其中东、西两部分是保存最完整的,也是游客最常去的地方。

洛阳龙门石窟依山而建,布局合理,犹如人们进入了一个神秘而庄严的佛教世界。

三、洛阳龙门石窟的艺术特色洛阳龙门石窟的艺术特色主要体现在石窟内壁上的佛像和浮雕上。

石窟内的佛像造型丰满,体态优美,神态庄严,表现出佛教的慈悲和智慧。

而壁上的浮雕则以佛教故事为主题,栩栩如生地展现了佛教教义和佛教传说。

石窟内的艺术作品精湛细腻,堪称石刻艺术的瑰宝。

四、洛阳龙门石窟的文化价值洛阳龙门石窟作为中国佛教艺术的瑰宝,不仅具有艺术价值,更承载着丰富的文化内涵。

它是佛教信仰的重要场所,也是佛教文化的宝库。

研究洛阳龙门石窟可以了解中国古代佛教的发展历程,探讨古代艺术与宗教的关系,对于揭示中国古代社会、思想、艺术的发展有重要意义。

五、洛阳龙门石窟的保护现状和问题由于龙门石窟的年代久远和外界环境的影响,它正面临着严峻的保护挑战。

相关部门已经采取了一系列措施,加强了对石窟的保护和修复工作。

然而,仍然面临着自然风化、人为破坏等问题,需要更多的保护力度和专业技术的支持。

六、洛阳龙门石窟的旅游价值洛阳龙门石窟不仅是重要的文化遗产,也是旅游景点。

每年都吸引了大量的国内外游客,成为中国文化旅游的重要景点之一。

游客可以在这里领略到古代佛教艺术的魅力,了解中国古代文化的博大精深。

七、对洛阳龙门石窟的期待洛阳龙门石窟是中国古代佛教艺术的瑰宝,需要得到我们每个人的珍惜和保护。

龙门石窟申遗报告

【原创版】

目录

一、龙门石窟简介

二、申遗背景与意义

三、申遗过程

四、申遗成功后的影响与保护

正文

一、龙门石窟简介

龙门石窟位于我国河南省洛阳市西南部的龙门山上,是中国石刻艺术宝库之一,已有 1500 多年的历史。

龙门石窟的石刻造像以其精美的艺术表现和丰富的历史文化内涵,被誉为“东方雕塑艺术陈列馆”。

二、申遗背景与意义

龙门石窟是我国石刻艺术的重要代表,具有极高的历史、艺术和科学价值。

为了保护和传承这一珍贵的文化遗产,我国决定将龙门石窟申报为世界文化遗产。

申遗成功,不仅能够提升龙门石窟的国际知名度,还能促进文化遗产的保护和传承,对我国的文化事业发展具有重要意义。

三、申遗过程

我国于 2007 年开始启动龙门石窟的申遗工作,经过多次专家评估和修改,最终于 2010 年正式向联合国教科文组织提交了申遗申请。

在申遗过程中,我国政府及相关部门积极开展各项工作,包括加强龙门石窟的保护和管理、编制申遗文本、举办各类宣传活动等,为申遗成功奠定了坚实基础。

四、申遗成功后的影响与保护

2010 年,龙门石窟成功被列入《世界遗产名录》,成为中国第 37 处世界遗产。

申遗成功后,我国政府和相关部门将进一步加强龙门石窟的保护和管理,确保这一珍贵的文化遗产得到有效传承。

同时,申遗成功也将提升龙门石窟的国际知名度,吸引更多游客前来参观,促进当地旅游业的发展。

总之,龙门石窟申遗成功是我国文化事业发展的一大里程碑,对于提升我国在世界文化遗产领域的地位具有重要意义。

龙门石窟风景区旅游资源利用保护现状浅析摘要:龙门石窟是我国重点文物保护单位,以雕像众多、龛窟雕饰细腻逼真闻名于世,石窟风景区内赋存有地下热水、温泉群等其他旅游资源。

本文分析了风景区旅游资源的利用现状,并对在旅游资源开发利用过程中出现的问题提出了建议。

关键词:龙门石窟地下热水温泉开发利用龙门石窟位于洛阳市区南6公里。

这里两山巍峨对峙,伊水中流,形似一座天然“石阙”,故古称“伊阙”。

由于地处都城之南,古代帝王拟己为“真龙天子”,故又称“龙门”。

龙门自古为险要关隘,交通要冲,向为兵家必争之地。

因山青水秀,环境清幽,气候宜人,素为文人墨客观游胜地。

又因石质优良,宜于雕刻,故而古人择此而建石窟。

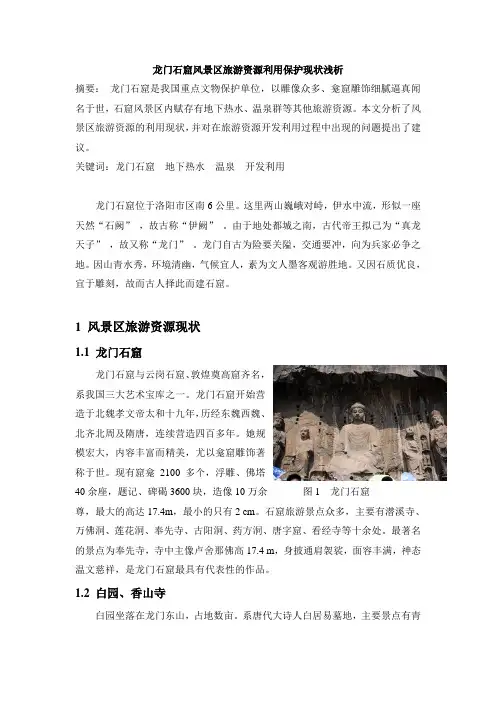

1 风景区旅游资源现状1.1 龙门石窟龙门石窟与云岗石窟、敦煌奠高窟齐名,系我国三大艺术宝库之一。

龙门石窟开始营造于北魏孝文帝太和十九年,历经东魏西魏、北齐北周及隋唐,连续营造四百多年。

她规模宏大,内容丰富而精美,尤以龛窟雕饰著称于世。

现有窟龛2100多个,浮雕、佛塔40余座,题记、碑碣3600块,造像10万余图1 龙门石窟尊,最大的高达17.4m,最小的只有2 cm。

石窟旅游景点众多,主要有潜溪寺、万佛洞、莲花洞、奉先寺、古阳洞、药方洞、唐字窟、看经寺等十余处。

最著名的景点为奉先寺,寺中主像卢舍那佛高17.4 m,身披通肩袈裟,面容丰满,神态温文慈祥,是龙门石窟最具有代表性的作品。

1.2 白园、香山寺白园坐落在龙门东山,占地数亩。

系唐代大诗人白居易墓地,主要景点有青谷区、乐天堂、诗廊、墓体区、日本书法廊、道诗书屋等10余处。

园内奇石假山错落有致,环境十分优雅。

香山寺建于龙门东山,自创建至今已有1400多年,气势磅礴,与龙门西山石窟隔河相望,与龙门东山石窟,白园并立,有着极其深厚的文化内涵。

建筑风格奇特,主要景观有石楼、九老堂、乾隆御碑亭和蒋宋别墅。

1.3 伊河伊河发源于栾川县西部的伏牛山区,经嵩县、伊川后流经龙门山口,穿伊阙而入洛阳,由南向北流去。

保护龙门石窟倡议书

龙门石窟是中国古代艺术宝库中的一颗璀璨明珠,是世界文化遗产,也是中国人民的骄傲。

然而,近年来,龙门石窟面临着日益严峻的保护危机。

为了保护和传承这一独特的文化遗产,我们发起此次保护龙门石窟的倡议。

我们应该加大宣传和教育力度,提高公众对龙门石窟的认识和重视。

通过举办展览、讲座和文化活动,让更多的人了解到龙门石窟的历史价值和独特之处。

同时,应加强对学生的教育,让他们从小就知道如何保护和珍惜这一宝贵的文化遗产。

我们要建立健全的管理制度和保护机构,加强对龙门石窟的日常管理和保护工作。

加大投入力度,增加保护人员和设备,确保石窟的安全和完整。

同时,加强对游客的管理,限制游客数量,避免人为破坏。

我们还应加强国际合作,争取更多的资金和技术支持。

通过与国际组织和专家的合作,共同研究和解决龙门石窟保护中的难题,保证保护工作的科学性和可持续性。

我们要加强法律法规的制定和执行,完善法律保护体系。

加大对违法破坏行为的打击力度,严惩破坏者,让他们付出应有的代价。

同时,加强对相关人员的培训,提高其法律意识和责任意识。

保护龙门石窟是我们的共同责任和使命,每个人都应该为之贡献自己的力量。

让我们携起手来,共同守护这一千年的文化瑰宝,让后人能够继续欣赏到这一壮丽的艺术殿堂。

让我们用行动证明,保护龙门石窟是我们每个人的责任,也是我们对历史和文化的尊重和珍爱。

让我们共同努力,为后代留下一个更美好的世界!。

中国世界遗产概述——洛阳龙门石窟2000年11月30日,在澳大利亚凯恩斯举行联合国教科文组织第24届世界遗产委员会会议做出决定,将中国的洛阳龙门石窟目列为新的世界遗产,加入到《世界文化遗产名录》,成为河南省首个世界遗产项目。

世界遗产委员会给定的评价是:龙门地区的石窟和佛龛展现了中国北魏晚期至唐代(公元493~907年)期间,最具规模和最为优秀的造型艺术。

这些详实描述佛教中宗教题材的艺术作品,代表了中国石刻艺术的最高峰。

位于中国九朝古都洛阳城南郊、伊水河畔的龙门石窟,以其独特的魅力,吸引着中外游人;这里的成千上万座洞窟、佛像和碑刻题记,诉说着一个个神奇的历史故事,解开了许许多多千古谜团。

因为这里东、西两山对峙,伊水从中流过,看上去宛若门厥,所以又被称为“伊厥”,唐代以后,多称其为“龙门”。

这里地处交通要冲,山清水秀,气候宜人,是文人墨客的观游胜地。

又因为龙门石窟所在的岩体石质优良,宜于雕刻,所以古人选择此处开凿石窟。

龙门石窟规模宏大,气势磅礴,窟内造像雕刻精湛,内容题材丰富,被誉为世界最伟大的古典艺术宝库之一。

它以自身系统、独到的雕塑艺术语言,揭示了雕塑艺术创作的各种规律和法则。

龙门石窟远承印度石窟艺术,近继云冈石窟风范,与魏晋洛阳和南朝先进深厚的汉族历史文化相融合开凿而成。

所以龙门石窟的造像艺术融入了对本民族审美意识和形式的悟性与强烈追求,使石窟艺术呈现出了中国化、世俗化的趋势,堪称展现中国石窟艺术变革的“里程碑”。

龙门石窟始凿于北魏孝文帝时(公元471~477年),历经400余年才建成,迄今已有1500年的历史,现存石窟1300多个,窟龛2345个,题记和碑刻3600余品,佛塔50余座,佛像97000余尊。

其中以宾阳中洞、奉先寺和古阳洞最具有代表性。

宾阳中洞是北魏时期(公元386~512年)的代表性作品。

这个洞窟前后用了24年才建成,是开凿时间最长的一个洞窟。

宾阳中洞内为马蹄形平面,穹隆顶,中央雕刻重瓣大莲花构成的莲花宝盖,莲花周围是八个给乐天和两个供养天人,洞内有11尊大佛像。

洛阳龙门石窟文化遗产保护与可持续发展的典范洛阳龙门石窟是中国历史上著名的佛教艺术宝库,不仅拥有丰富的文化内涵,还是中国传统文化的杰出代表之一。

然而,作为文化遗产,龙门石窟也面临着保护和可持续发展的挑战。

本文将探讨洛阳龙门石窟的文化遗产保护措施以及其在可持续发展方面的典范作用。

一、洛阳龙门石窟的价值洛阳龙门石窟位于中国河南省洛阳市,始建于公元五世纪,历经多代的兴建和扩建,形成了现今规模宏大的龙门石窟。

这里保存着大量的佛教雕塑和壁画,展现了丰富多样的佛教文化和艺术形式。

石窟中的佛像造型栩栩如生,绘画技法精湛,被誉为中国石窟艺术的瑰宝。

洛阳龙门石窟不仅具有独特的美学价值,也是研究中国佛教文化和历史的重要依据。

二、洛阳龙门石窟文化遗产保护的措施1.政府投资和保护机构建立为了保护洛阳龙门石窟这一重要的文化遗产,政府投入大量资金,并成立了专门的保护机构。

这些资金用于修复和保护石窟内的佛像、壁画等文物,同时也用于改善石窟周边的环境,提高游客的参观体验。

2.文物保护法律和规定制定在保护洛阳龙门石窟过程中,中国政府还制定了一系列的法律和规定,用于规范文物保护工作。

这些法律和规定明确了文物保护的责任和义务,加强了对文物保护工作的监督和管理。

3.科学修复和保护技术应用为了保护洛阳龙门石窟的佛像和壁画,科学修复和保护技术被广泛应用。

通过使用纳米材料、数字化技术以及环境监测设备等装备,可以更有效地修复和保护石窟内的文物,同时也降低了修复对文物本身的损害。

三、洛阳龙门石窟的可持续发展1.旅游业的发展洛阳龙门石窟的保护工作为其周边旅游业的发展提供了机遇。

随着国内外游客对中国传统文化和佛教艺术的兴趣不断增加,石窟成为了一个重要的旅游景点。

游客的增加带动了周边饭店、旅行社等相关产业的发展,为当地经济和就业创造了更多的机会。

2.文化教育的推广洛阳龙门石窟作为中国传统文化的重要代表,也为文化教育的推广起到了积极作用。

学校和各种文化机构组织学生和公众参观龙门石窟,通过展览和讲座等形式传播佛教文化和石窟艺术的知识。

洛阳龙门石窟的保护与传承问题与对策龙门石窟是中国著名的石窟艺术宝库,在保护与传承上面临着许多问题。

本文将分析洛阳龙门石窟的保护与传承问题,并提出相应的对策,旨在促进洛阳龙门石窟的可持续发展。

第一部分:洛阳龙门石窟的保护问题一、自然环境和气候变化带来的威胁龙门石窟位于山洞中,其保护与环境息息相关。

随着气候变暖,暴雨频发,雨水可能会渗入石窟,加速石窟的腐蚀和损坏。

此外,龙门石窟周边环境的环保工程也是保护的一个重要因素。

对策:1. 加强环境监测和预警系统,及时发现并处理潜在的灾害风险。

2. 加大对龙门石窟周边环境的整治力度,保持地质稳定,减少人类活动对石窟的影响。

二、游客带来的破坏作为一处著名的旅游景点,游客不可避免地会给龙门石窟带来破坏。

大量的人流和触摸,以及垃圾的堆积,都会对石窟的保护造成直接的伤害。

对策:1. 控制游客数量,增加预约制度,限制每日进入人数,避免过度拥挤。

2. 加强游客教育,提高其文明参观的意识,告知游客不得触摸和损坏文物。

三、文物保护与修复龙门石窟内的壁画和雕塑是中国石窟艺术的瑰宝,但由于年代久远以及外界环境的侵蚀,许多文物已经出现明显的腐蚀和损坏。

此外,历史上一些不当的保护方式也导致了文物的破坏。

对策:1. 开展科学的文物保护与修复工作,采用先进的技术和方法,最大程度地保持文物的原貌。

2. 加强对人为因素的保护,建立规范的保护管理制度,防止过度修复和不当保护。

第二部分:洛阳龙门石窟的传承问题一、文化遗产的认识与传播龙门石窟作为中国石窟艺术的杰出代表,应该得到更广泛的认知和传播。

然而,目前对于龙门石窟的认知仅限于学术界和一些石窟艺术爱好者。

对策:1. 加强对龙门石窟的宣传,推广其与中国传统文化的关联,吸引更多人了解和关注。

2. 打造更加互动和丰富的展示形式,如建立虚拟游览平台、制作短片等,使更多人能够接触到龙门石窟的文化内涵。

二、传统工艺与技术的传承龙门石窟是中国古代石雕艺术的杰作,其中包含了许多传统工艺和技术。

龙门石窟文化遗产的保护与传承研究龙门石窟是中国著名的佛教艺术遗产,其建于北魏时期,距今已有1500多年的历史,其规模、内容、艺术技法和学术价值均有着不可忽视的重要性。

然而,由于岁月的侵蚀以及人为的破坏等因素,龙门石窟文化遗产的保护与传承引发了人们的关注。

为了更好地保护和传承龙门石窟文化遗产,需要我们从以下几个方面着手:一、加强保护和修缮龙门石窟作为重要的文化遗产,其保护和修缮工作十分重要。

目前,中国政府和国际组织都对龙门石窟的保护工作进行了大力支持和投入。

在这方面,我们需要进一步加强保护和修缮工作,采用科学的保护和修复方法,使其保持原有的艺术质量和文化魅力。

二、加强社会宣传与教育为了让更多人了解、关注、爱护和继承龙门石窟文化遗产,我们需要加强社会宣传和教育。

首先,应该加强对龙门石窟文化遗产的宣传,让更多的人了解和认识其历史与文化内涵。

同时,应该加强对龙门石窟文化遗产的教育,让更多的人通过学习了解其艺术价值、文化意义以及历史背景,从而更好地传承和发扬中华民族优秀的传统文化。

三、注重文化遗产保护的可持续发展龙门石窟文化遗产的保护与传承应注重可持续发展,这是基于其长期的历史传承和未来的社会需求。

因此,我们需要加强文化遗产的可持续发展研究,把保护和发展有机结合起来,实现对遗产的保护与发扬。

四、注重技术革新与现代支持随着时代的发展,新技术对文化遗产保护和传承领域的作用越来越重要。

因此,我们需要注重技术革新和现代支持,尝试运用新的技术和方法提高遗产的保护和传承效率。

比如,我们可以把虚拟现实技术运用到遗产的保护和传承工作中,使得人们在不接触到文物的情况下也可了解文化遗产的价值。

综上所述,龙门石窟文化遗产的保护与传承是一项非常重要的工作,需要社会各界的共同努力。

为了实现龙门石窟文化遗产的保护和传承,在加强保护和修缮、加强社会宣传与教育、注重文化遗产保护的可持续发展以及注重技术革新与现代支持等方面需要付出更多的努力。

龙门石窟世界文化遗产标准摘要:1.龙门石窟的概况2.龙门石窟的历史背景3.龙门石窟的艺术价值4.龙门石窟的保护与传承5.世界文化遗产的评定标准6.龙门石窟被评为世界文化遗产的意义正文:龙门石窟位于河南省洛阳市南郊,地处两山对峙、伊水中流的美丽景色之中。

这里始凿于北魏孝文帝迁都洛阳之际(公元493 年),之后历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代的营造,形成了南北长达1 公里、具有2345 个窟龛、10 万余尊造像的宏大石窟群。

龙门石窟被誉为中国石刻艺术的巅峰之作,也是世界文化遗产之一。

龙门石窟的历史背景可以追溯到北魏时期,当时孝文帝迁都洛阳,为了弘扬佛教,开始在龙门山开凿石窟,雕刻佛像。

此后,各个朝代陆续在此营造石窟,历经数百年的努力,形成了规模宏大的石窟群。

龙门石窟的艺术价值主要体现在其精美的石刻艺术上。

石窟中的佛像造型各异,线条流畅,表现出了不同的艺术风格。

其中,最为著名的是卢舍那大佛,该佛像通高约17 米,气宇轩昂,端庄庄重,是中国石刻艺术的代表作之一。

为了保护和传承龙门石窟的文化遗产,我国政府和相关部门采取了一系列措施。

首先,对石窟群进行了全面的保护和维修,确保其不受自然灾害和人为破坏的影响。

其次,加强了龙门石窟的旅游管理,规范了游客参观行为,防止游客对石窟造成损害。

此外,还通过举办各类展览、讲座等活动,提高了公众对龙门石窟的认识和了解。

世界文化遗产的评定标准主要包括文化遗产的独特性、代表性、完整性和可持续性等方面。

龙门石窟作为中国石刻艺术的代表,具有独特的艺术价值和历史价值,同时,其保存状况良好,具有较高的完整性。

因此,龙门石窟符合世界文化遗产的评定标准。

龙门石窟被评为世界文化遗产,不仅提升了其国际知名度,而且有助于增强中华民族的文化自信心。

同时,这也为龙门石窟的保护和传承提供了新的契机。

浅谈洛阳龙门石窟风景区遗产资源旅游开发利用与保护【摘要】:龙门石窟位于我国河南省洛阳市郊区。

这里是著名的自然风景区,龙门峡谷山水风光景色怡人;也是著名的文化遗产风景区,众佛集聚无比神圣。

龙门石窟正式开凿于北魏孝文帝时期,这一时期正是北魏统治中心从塞北向中原转移的时期。

之后,历代统治者在北魏开凿的龙门石窟基础上,进行了长达千余年的开凿,逐渐形成了绵延长度达1千米,大小洞窟2300余个,各类佛像10万余尊的庞大石窟群。

本文通过对龙门石窟开凿历史的研究,认识到龙门石窟文化遗产的珍贵性和稀缺性。

因此在龙门石窟风景区遗产资源旅游开发利用与保护的过程中,必须始终坚持保护第一,开发第二的原则。

论文通过对龙门石窟万佛洞、奉先寺、“夜游龙门”项目在开发过程中存在的问题加以解读,结合导师多年来在旅游景区保护开发方面的有关论述,根据龙门石窟景区现在所面临的问题,提出了一些有助于龙门石窟景区可持续发展的建议,如:建设一流环境,对景区范围内存在的商业性活动进行有效控制。

调节游客流量,稳定游客基数;先保护后开发,持续优化管理;加强内外交流,提升人才素质。

将龙门石窟景区一批年轻管理人员送出去“取经”,取到的经验进行“消化”,学习先进地区的文化遗产保护成果和经验,依据客观情况,有效应用在龙门石窟景区的开发利用与保护中。

总之,龙门石窟景区应在坚持保护为主的原则下,合理开发利用龙门石窟人文景观,努力将龙门石窟景区打造成可持续发展的文化遗产地景区。

【关键词】:龙门石窟遗产资源利用保护【学位授予单位】:山西大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2013【分类号】:K879.23;F592.7【目录】:中文摘要8-9ABSTRACT9-11第一章绪论11-181.1导言11-121.2研究背景12-131.3研究现状13-161.3.1国内研究动态13-151.3.2国外研究动态15-161.4研究内容与方法16-181.4.1研究内容161.4.2研究方法16-18第二章国内外遗产保护与旅游利用的典型案例18-222.1国内典型案例18-202.2国外典型案例20-212.3小结21-22第三章龙门石窟概况及文化遗产资源价值22-283.1龙门石窟概况223.2龙门石窟开凿历史22-243.3龙门石窟文化遗产价值24-283.3.1西山石窟群24-253.3.2东山石窟群25-263.3.3魏唐碑刻263.3.4伊阙263.3.5香山寺26-273.3.6白居易墓园27-28第四章龙门石窟旅游利用中遗产保护现状28-454.1龙门石窟文化遗产保护现状28-344.1.1龙门石窟自然环境284.1.2龙门石窟保护现状28-294.1.3龙门石窟破坏原因29-324.1.4龙门石窟保护管理32-344.2龙门石窟普遍存在的问题——以万佛洞、奉先寺为例34-404.2.1万佛洞概况354.2.2奉先寺概况35-364.2.3万佛洞、奉先寺存在的问题36-384.2.4万佛洞、奉先寺的保护措施38-404.3对龙门石窟旅游开发问题的思考40-434.3.1龙门石窟旅游发展404.3.2“夜游龙门”旅游项目40-414.3.3“夜游龙门”旅游项目存在的问题41-434.4小结43-45第五章完善龙门石窟世界文化遗产保护管理的对策45-515.1建设一流环境,提供优质服务45-475.2调节游客流量,稳定游客基数47-485.3先保护后开发,持续优化管理48-495.4加强内外交流,提升人才素质49-51结语51-52参考文献52-54攻读学位期间取得的研究成果54-55致谢55-56个人简况及联系方式56-58 本论文购买请联系页眉网站。

2020年2月下半月刊121洛阳市文化遗产旅游开发管理——以龙门石窟景区为例杨依琳在提倡文旅产业融合的背景下,旅游业作为战略性经济产业飞速发展,文化遗产旅游作为旅游市场的重要组成,成为研究的热点,洛阳市作为我国著名的历史文化名城,拥有数量丰富的文化遗产资源。

本文以世界文化遗产龙门石窟为例,从龙门石窟景区开发管理现状出发,分析了当前龙门石窟开发管理存在的问题,最后对龙门石窟景区开发管理提出对策,期望对洛阳市发展文化遗产旅游有所帮助。

引言洛阳市作为中国著名的文化古都之一,道家、儒家、佛教、理学均由洛阳产生或传出,作为历史长河中熠熠生辉的古都和华夏文明的起源地,历史给洛阳留下了宝贵的文化遗产。

自然风光秀美的洛阳,拥有黄河湿地自然保护区、国家森林公园花果山、白云山、龙峪湾以及伏牛山滑雪场等风景区,同时历史文化底蕴厚重的洛阳还有白马寺、关林等历史文化色彩浓重的人文景区,开发文化遗产旅游产品,具有天然优势。

一、龙门石窟景区开发优势与管理现状(一)龙门石窟景区开发优势龙门石窟作为世界文化遗产和国家5A 级风景区,闻名中外,近年来,河南省在发展旅游业的进程中,一直将龙门石窟和少林寺作为重点景区宣传和培育。

龙门石窟在一定程度上已经成为了河南省旅游的品牌景区,可以被称为河南省的旅游名片,是前往河南省旅游的客人的必到之处。

在提倡文化旅游产业融合发展的当下,龙门石窟景区由于其独特的人文景观和历史文化底蕴,已经成为了文旅融合发展模式的典型案例,以文化为主脉,以旅游为载体,真正实现了文旅融合发展,让人们在游览参观文化遗产的过程中,感受到文化遗产所蕴含的深厚历史文化气息。

另外,在互联网技术不断发展的时代,龙门石窟景区同样敢于创新,积极实践,2015年开始与腾讯合作打造全国首家智慧景区,截至2018年已初具规模,游客可以依靠手机完成在线预定门票、电子导游讲解、园区信息实时推送等,让游客可以在游览中体验智慧旅游、智慧景区,通过互联网技术感受传统文化,加强游客与景区的互动,让游客更加深入地感受文化遗产的魅力,增加游客满意度。

龙门石窟的自然环境变迁与文化保护措施研究龙门石窟位于河南省洛阳市西南,是中国历史上著名的古代艺术宝库之一,被列为世界文化遗产。

它建于北周年间,历经隋、唐、五代、宋等历史时期的修缮和扩建,共有大小窟700余个,佛像100万余尊。

这个巨大的工程需依靠人力、机械、科技等多方面的支持,而自然环境也是整个工程的基础,本文将探讨龙门石窟的自然环境变迁以及文化保护措施。

一、龙门石窟的自然环境龙门石窟所处的旧河道地区,是由伏流水和富含矿物质的黄土构成的河滩平原。

这里水土丰沃,气候宜人,是达人攀登、草木葱茏的绝佳之地。

加之此地处于黄河两岸,不仅是古代河南地区的交通要道,更是早期佛教入华传播的首批重要场所之一。

龙门石窟所在区域尤其气候相对稳定,常年降雨量充足,是良好的自然条件,保障了龙门石窟的建造。

早期善于利用自然资源,人们将河滩土和极耐磨的正长石发挥出最大的作用,让石窟中的艺术呈现出青、白、黑三色,构建出极具艺术价值的雕刻艺术。

二、龙门石窟的环境变化龙门石窟艺术的创造是以自然环境为基础的,而环境的变化也为艺术保护带来重大轻重。

随着社会经济的发展和人口增加,龙门石窟所处的生态环境遭受了巨大的破坏和侵害。

特别是在20世纪80年代之前,由于自然和人为因素的影响,龙门石窟遭受多次严重的破坏和损失,其中,最残酷的就是历史悠久的缘床寺和善恩窟的损失。

在自然因素方面,大量的滑坡、塌方和洪水等自然灾害给龙门石窟带来了极严峻的局面。

特别是在1986年,因为洛阳市多棵古树被拉伐,导致气温上升,黄河流域的极端气候事件增加了,龙门石窟区域的遭受了多次洪涝灾害。

这些自然因素不仅直接影响了龙门石窟的保护,而且也间接地导致了其他的问题,如建筑材料的破坏、生物病害的增加等。

三、龙门石窟的文化保护措施面对龙门石窟遭受的自然环境变迁和漫长岁月带来的自然风化等危害,中国政府在完善龙门石窟保护力度方面积极行动。

龙门石窟位于河南省国家级文物保护单位区域内,是中华人民共和国重点文物保护单位和世界文化遗产,2011年5月29日将龙门石窟列为世界文化遗产。

洛阳龙门石窟的保护与文化遗产价值洛阳龙门石窟是中国重要的艺术瑰宝,也是世界文化遗产。

它位于河南省洛阳市,是中国古代佛教石窟艺术的代表之一。

龙门石窟的保护对于维护这一重要的文化遗产的价值至关重要。

一、洛阳龙门石窟的历史意义龙门石窟建于北魏时期,历经十多个朝代的开凿和修缮,是中国佛教艺术的典范。

窟内的造像多达一万余尊,展示了中国古代艺术的辉煌成就。

这些造像不仅在艺术上具有独特的风格,还反映了当时的社会、文化和宗教信仰等方面的重要信息。

因此,洛阳龙门石窟不仅是艺术品,更是历史的见证。

二、洛阳龙门石窟的保护措施为了保护龙门石窟这一重要的文化遗产,相关部门采取了一系列的保护措施。

首先,加强了对游客的管理。

洛阳龙门石窟每天只开放一定的游客数量,以减少人流对石窟的损害。

同时,游客需要穿过一条狭窄、暗淡的长廊进入石窟,以控制空气流动,防止灰尘进入。

其次,严格限制文物流失。

龙门石窟内的文物价值巨大,为了避免文物被盗窃和私自流失,相关部门加强了对石窟的安保工作。

同时,还设立了专门的文物保护单位,进行定期检查和修复工作。

此外,也在加强自然环境的保护。

龙门石窟所处的地理位置非常重要,周边环境的污染可能对石窟的保护产生负面影响。

因此,相关部门采取了多项措施,如治理周边的水源和空气质量,确保石窟的自然环境得到充分的保护。

三、洛阳龙门石窟的文化遗产价值洛阳龙门石窟以其独特的艺术风格和丰富的文化内涵而闻名于世。

它不仅展示了中国佛教艺术的发展历程,还反映了古代中国社会的精神追求和价值观念。

同时,通过观察石窟中的壁画和雕塑,我们可以了解到当时中国社会的风貌和日常生活的细节。

这些都对于研究和传承中华文化起到了不可或缺的作用。

此外,龙门石窟还具有重要的宗教意义。

佛教在中国的传播和发展过程中起到了重要的推动作用,而洛阳龙门石窟则是中国佛教文化的杰出代表之一。

石窟中的佛像、菩萨形象和经文等元素都是佛教信仰的重要组成部分,对于了解佛教文化和宗教信仰具有重要的价值。

龙门石窟的保护管理1999年,河南省洛阳市制定了《洛阳市龙门石窟保护管理办法》,之后又制订了《洛阳市文化古都保护计划》、《龙门石窟保护规划》,龙门石窟保护管理得到了政府的高度重视。

龙门石窟景区管理者针对龙门石窟保护的具体情况,采取了以下措施:1.将西山公路改道龙门石窟景区附近的西山公路过去车流量较大,景区管理者发现西山公路飞扬的尘土对石窟表面有一定负面影响,因此将西山公路改道从后山绕行,原有路段改为游客步道。

2.建立了科学的排水渠道龙门石窟景区管理者在每个石窟群顶部建立了科学的排水渠道,尽量降低了降水对佛像石质的侵烛。

20世纪70年代初,景区管理者引进了有机硅防水剂对佛像进行保护,里然该材料能让石窟岩体在一定时问内保持干燥,但负面作用较大。

3.疏浚了伊河水道,采取了防洪措施龙门石窟景区管理者为了降低伊河洪水对石窟的威胁,疏浚了伊河水道,采取了防洪措施。

1977年,景区管理者重新改造了奉先寺排水渠道。

20世纪80年代初,景区管理者又先后改造了潜溪寺、宾阳洞排水渠道。

这些排水渠道提升了龙门石窟景区应对洪水威胁的能力。

4.将石窟景区分为三个区域龙门石窟景区管理者为了方便游客欣赏各洞窟,将石窟景区分为三个区域,即西山潜溪寺至摩崖三佛、东山四雁洞至擂鼓台、双窑至极南洞。

景区管理者在相应的位置设置了一个总入口,且三个区域之间有一根主干旅游步道贯通。

5.与高校、单位合作龙门石窟研究院从年开始与北京大学、天远科技公司等单位合作,对石窟石像进行信息化管理,采用三维技术尹段完善洞窟石像档案记录;应用虚拟复原技术对毁损石像进行复原研究;使用网络技术建立数字龙门,让龙门石窟的文化影响随互联网的传播走入千家万户。

6.加大了对环境的治理力度改革幵放后,龙门石窟所在地区经济得到了快速发展,与此同时,环境污染问题也逐步出现,对石窟的保护造成了负面影响。

2000年,洛阳市为了龙门石窟申报世界文化遗产取得成功,加大了对环境的治理力度,取缔了大部分对当地环境污染较严重的工厂单位。

龙门石窟申遗报告一、介绍1.1 任务背景龙门石窟是中国著名的石窟艺术宝库,位于河南省洛阳市东南部的龙门山上。

其始建于北魏末年,历经北魏、东魏、北周、隋、唐等多个朝代的兴建和扩建,形成了以中岳庙为中心,南北延伸约1公里,东西延伸约0.8公里的庞大石窟群。

龙门石窟以其精湛的艺术技巧和丰富的佛教题材而闻名于世。

1.2 任务目的本次任务的目的是编写一份申遗报告,将龙门石窟申请列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。

通过申遗报告的编写,旨在全面、详细、完整地介绍龙门石窟的历史、艺术价值和保护情况,以及对该遗产的重要性和影响。

二、龙门石窟的历史与文化价值2.1 历史沿革龙门石窟的历史可追溯到公元493年,当时北魏孝文帝为纪念其父亲,在龙门山上修建了一座中岳庙。

随着时间的推移,越来越多的石窟被开凿出来,成为佛教艺术的重要场所。

在隋唐时期,龙门石窟经历了大规模的扩建和装饰,形成了现今的规模。

2.2 艺术特色龙门石窟以其丰富多样的艺术风格而著称。

石窟内的壁画、浮雕和石刻等艺术作品,展现了中国古代佛教艺术的精髓。

其中,以北魏时期的石窟为代表的佛像造像艺术,充分展示了当时的审美观念和工艺水平。

隋唐时期的石窟则更加注重表现力和细节的描绘,艺术风格更加华丽和精细。

2.3 文化意义龙门石窟作为中国古代石窟艺术的杰作,具有重要的文化意义。

它不仅是佛教信仰和宗教艺术的重要体现,也是中国古代绘画、雕塑和建筑艺术的珍贵遗产。

龙门石窟的艺术作品不仅具有独特的审美价值,还反映了当时社会、政治和文化等方面的特点,对于研究中国古代历史和文化具有重要的参考价值。

三、龙门石窟的保护与管理3.1 保护措施为了保护龙门石窟这一宝贵的文化遗产,中国政府和相关机构采取了一系列的保护措施。

首先,设立了专门的管理机构,负责石窟的保护、修复和管理工作。

其次,加强了对游客的监管和管理,限制了游客的数量和行为,以减少对石窟的损害。

此外,还进行了定期的检测和修复工作,确保石窟的稳定和安全。

龙门石窟文化遗产保护与管理学院:园林学院班级:2015级风景园林二班姓名:***学号:**********2018年5月27日目录1. 龙门石窟遗产概况和范围---------------------------------------1 1.1 龙门石窟概况----------------------------------------------11.2 龙门石窟范围----------------------------------------------32. 龙门石窟遗产保护的历程---------------------------------------3 2.1 龙门石窟保护历程分段详述----------------------------------32.1.1 开窟时采取的保护措施----------------------------------32.1.2 开窟后历代的增建、改建工程----------------------------52.1.3 科技保护的时代----------------------------------------52.1.4 各阶段保护工程的效果----------------------------------63. 龙门石窟遗产保护现状整体情况---------------------------------6 3.1 自然环境--------------------------------------------------6 3.2 管理体制与经费来源----------------------------------------7 3.2.1 管理机构及构成----------------------------------------73.2.2 资金来源和分配使用状况--------------------------------7 3.3 旅游开发利用----------------------------------------------73.3.1 旅游接待人数及收入状况--------------------------------73.3.2 旅游设施建设------------------------------------------83.3.3 对地方经济的影响--------------------------------------84. 龙门石窟的价值及其体现---------------------------------------8 4.1 文化遗产价值----------------------------------------------8 4.2 艺术价值--------------------------------------------------8 4.3 科学研究价值----------------------------------------------8 4.4 旅游价值--------------------------------------------------84.5 经济价值--------------------------------------------------95. 龙门石窟遗产保护的内容---------------------------------------96. 龙门石窟遗产保护的原则---------------------------------------10 6.1 真实性与完整性原则----------------------------------------10 6.2 可识别性原则----------------------------------------------106.3 可持续性原则----------------------------------------------107. 龙门石窟遗产保护的方法---------------------------------------108. 龙门石窟遗产保护的具体措施-----------------------------------119. 龙门石窟文化遗产前景展望-------------------------------------131.龙门石窟遗产概况和范围1.1 龙门石窟概况中国三大佛教艺术宝库之一—龙门石窟,以悠久历史、精湛雕刻、灿烂文化著称于国内外,被联合国教科文组织定为世界遗产之一,吸引了国内外众多游客。

龙门石窟位于古都洛阳城南13公里处,它象一块璀璨的瑰宝镶嵌在香山伊水之间,成为洛阳八大景之一。

唐代大诗人白居易在龙门居住十八载,在赞龙门云“洛都四郊,山水之胜,龙门首焉!”龙门,又称伊阙,地处古都洛阳南郊。

这里两山对峙,伊水中流,佛光山色,风景秀丽,是宋代苏过所描绘“峥嵘两山门,共挹一水秀”的天阙奇观。

龙门石窟始凿于北魏孝文帝迁都洛阳之际(公元493年),之后历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代的营造(见表一),从而形成了南北长达1公里、具有2345个窟龛、10万余尊造像、2860余块碑刻题记的石窟遗存。

表一龙门石窟不同朝代的开凿情况表格来源:知网西山崖壁上有北朝和隋唐时期的大、中型洞窟50多个。

古阳洞、宾阳中洞、莲花洞、皇甫公窟、魏字洞、普泰洞、火烧洞、慈香窑、路洞等,为北魏时期的代表洞窟;潜溪寺、宾阳南洞、宾阳北洞(以上两洞的洞窟及窟顶装饰完成于北魏,佛像完成于隋和初唐)、敬善寺、摩崖三佛龛、万佛洞、惠简洞、奉先寺、净土堂、龙花寺、极南洞等为唐代代表洞窟。

东山全是唐代的窟龛,其中大、中型洞窟有20个,如二莲花洞、看经寺洞、大万伍佛洞(又名擂鼓台三洞)、高平郡王洞等。

个时代的造像有不同的凤格。

北魏佛像秀骨清丽,脸部瘦长,双肩瘦削,脖子细长,胸部平坦,衣纹采用平直刀刻法,刚劲质朴;唐代造像体态丰胰,脸部丰满,双肩宽厚,脖子短粗,有横纹,胸部隆起,衣纹采用圆刀刻法,自然流畅。

图1 图片来源:百度百科1图2石窟内佛像图片来源:龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会网站龙门景区由西山石窟、东山石窟、香山寺和白园四个景点组成,见图3。

1961年国务院公布龙门石窟为全国第一批重点文物保护单位;1982年龙门风景名胜区被公布为全国第一批国家级风景名胜区;2000年11月,联合国教科文组织将龙门石窟列入《世界遗产名录》;2006年1月,被中央文明办、建设部、国家旅游局联合授予全国文明风景旅游区;2007年被国家旅游局评定为全国首批5A 级景区。

图3龙门石窟示意图图片来源:知网21.2 龙门石窟范围根据《洛阳市龙门石窟保护管理条例》规定,龙门石窟保护区域分为保护范围和建设控制地带——保护范围为:自奉先寺卢舍那大佛佛座向东2000米至张合山,向西700米至洛伊公路,向南800米至二道桥,向北2400米至广化市场街。

建设控制地带为:自保护范围边线向东800米至二广(洛界)高速公路,向西1200米至王城大道,向南2000米至草店伊河大桥,向北400米至园林场。

龙门石窟世界文化遗产园区包括龙门石窟文物保护区、龙门石窟风景名胜区、龙门村、郜庄村、寺沟村、张沟村、魏湾村、郭寨村、东草店村、西草店村和镇南社区、河东社区。

园区总面积31.7平方公里。

园区人口3.6万人。

图4龙门石窟位置图图片来源:百度百科2. 龙门石窟遗产保护的历程2.1 龙门石窟保护历程分段详述石窟寺保护工程历代不断,大体可划分为开窟时、开窟后和现代三个阶段。

2.1.1 开窟时采取的保护措施石窟寺的保护工程是从其设计建造时就已开始了的。

防崩塌设施:为保证洞窟开凿后不致因应力变化造成崩塌,设计者根据宗教的需要,按不同地区的地质、地理条件安排洞窟的形制,或以中心柱支顶,或者将窟顶凿成穹窿形。

从我国石窟寺中心柱窟形所处的地质条件和延续情况(北魏至宋历代均有)可以判断出,中心柱和穹窿顶均具有石窟保护的性质,仅把它们看作是一定历史时期的风格或样式,而当作石窟断代的依据,显然是片面的。

龙门石窟为石灰岩质地,其窟形多为穹窿顶,而居砂岩地区的四川大足、宁夏须弥山石窟,则至唐宋时期仍有中心柱窟出现。

防雨水设施:我国石窟群中的防风雨设施分布较普遍,形式上有排水沟(如3图5)和防水雨篷(如图6),见于龙门北魏时期第140窟(宾阳洞)外二力士、第119窟(唐字洞)及第1609窟(石窟寺)等都属于此类,只是深度多只有o.40米。

唐代,其深度增加到o.70米以上,其中的第521、522(双窟)、543窟(万佛洞)等,深度已达1米以上,很好地保护了外壁的雕刻。

另一种形式是大型木构窟檐,它既保护了雕刻,又有雄伟壮观的气势。

龙门石窟中有看经寺、潜溪寺等,时代均属唐。

其建筑为单坡、无墙体,不影响通风及光线。

此外还有与主洞同时开凿的前室,安西榆林窟是很好的范例。

与开窟同时的保护设施及遗迹,从文物保护的原则上讲,应予以保护和保持;从功能上讲,也应该是值得当今借鉴的,在科学发展的今天,还可以在保持原有外观的前提下,对其加以改进,使其效果变得更好。

图5排水沟图片来源:世界文化遗产保护——古人是如何保护龙门石窟的图6防水雨篷图片来源:世界文化遗产保护——古人是如何保护龙门石窟的42.1.2 开窟后历代的增建、改建工程石窟开凿后,历代都以不同的形式,对其进行保护,实施增建或改建工程,有的是考虑到佛教徒居住的方便,也有的是为了保护供奉的神灵或借以许愿。

窟檐建筑:奉先寺在窟形上具备了防雨、防山洪冲刷设施,又有防风化涂料的保护。

其造像比例掌握了透视学的视觉差,高大的佛像比例匀称。

然而,宋代在它上面加盖的九间保护性大房,却破坏了壁面雕刻艺术在视觉上的完整。

从佛教信仰上讲,让大佛肩扛大梁“终身劳累”,显然是不合适的。

从地面建筑柱础遗迹的布局看,百余根柱子林立,确实遮挡了视线,通风及采光也受到影响。

类似这种情况还有龙门第403窟(潜溪寺)窟檐(清代改建)和陕西的彬县大佛寺窟檐,都造成洞内常年潮湿。

记载中,乐山大佛是自扛凌云阁梁架。

宁夏固原须弥山石窟的第5窟大佛楼,也同样是肩扛大梁。

窟门:自唐代以后,一些佛教徒为保护石窟,或为居住,对一些洞窟凿槽装门或作砖券门洞。

这种方法凿毁了雕刻(如宾阳中洞洞门的神王、路洞的供养菩萨等)。

另外,还造成洞内光线不足,通风条件不好,凝结水积聚,雕刻品溶蚀严重。

据测记,其相对湿度年多在75%以上。

1960年前,我们的石窟保护工作还停留在三十年代的看守办法。

由于人们认识上的问题,仍多采取加门券洞的方法。

本来通风很好的古阳洞、药方洞,因门券小或作封闭房屋式窟檐,七十年代庆阳北石窟第3窟采取装门封闭办法,造成洞内无干燥时。