清朝宫廷衣服样式(附图)

- 格式:docx

- 大小:468.47 KB

- 文档页数:5

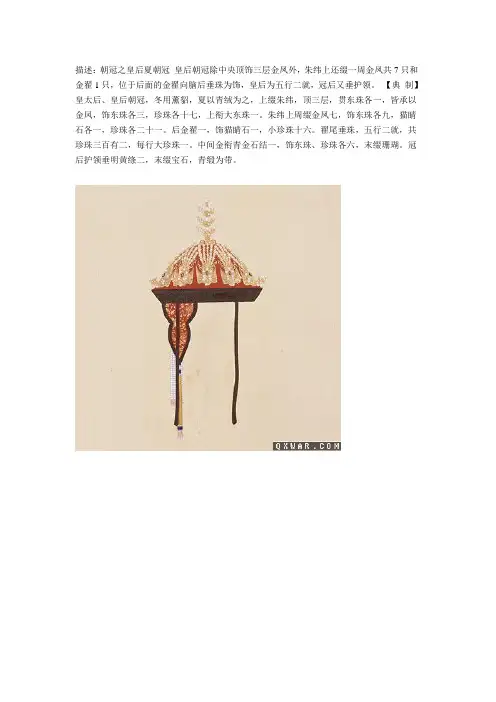

描述:朝冠之皇后夏朝冠皇后朝冠除中央顶饰三层金凤外,朱纬上还缀一周金凤共7只和金翟1只,位于后面的金翟向脑后垂珠为饰,皇后为五行二就,冠后又垂护领。

【典制】皇太后、皇后朝冠,冬用薰貂,夏以青绒为之,上缀朱纬,顶三层,贯东珠各一,皆承以金凤,饰东珠各三,珍珠各十七,上衔大东珠一。

朱纬上周缀金凤七,饰东珠各九,猫睛石各一,珍珠各二十一。

后金翟一,饰猫睛石一,小珍珠十六。

翟尾垂珠,五行二就,共珍珠三百有二,每行大珍珠一。

中间金衔青金石结一,饰东珠、珍珠各六,末缀珊瑚。

冠后护领垂明黄绦二,末缀宝石,青缎为带。

描述:·皇后朝珠·皇后朝珠须佩戴三盘,东珠一盘正佩于胸前,另外两盘珊瑚朝珠交叉于胸前,由左右肩斜挂至肋下。

且女性所戴朝珠两串记念的一侧在右胸前,与男性正相反。

只有皇太后、皇后才能佩戴东珠串成的朝珠。

皇贵妃以下至妃为蜜珀1串、珊瑚2串,嫔以下至乡君为珊瑚1串、蜜珀2串。

【典制】皇太后、皇后朝服御朝珠三盘,东珠一,珊瑚二。

佛头、记念、背云、大小坠、珠宝杂饰惟其宜,绦皆明黄色。

描述:·皇后金约·金约为后妃及女贵族穿朝服时佩戴在朝冠下檐的饰品,形似圆形发卡。

金约以其上镂雕的金云纹和镶饰的珠宝数目以及脑后所垂贯珠的形制区别等级。

【典制】皇太后、皇后金约镂金云十三,饰东珠各一,间以青金石,红片金里。

后系金衔绿松石结,贯珠下垂,五行三就,共珍珠三百二十四,每行大珍珠一,中间金衔青金石结二,每具饰东珠珍珠各八,末缀珊瑚。

描述:·皇后领约·领约为后妃及女贵族穿朝服时佩戴在朝袍披领之上的饰品,形似项圈。

领约以所饰东珠数和两端所垂绦色区别等级。

【典制】皇太后、皇后领约镂金为之,饰东珠十一,间以珊瑚,两端垂明黄绦。

中各贯珊瑚,末缀绿松石各二。

描述:·皇后彩帨·彩帨是清代后妃等女性贵族垂戴于胸前的彩色绸带。

彩帨在颜色及纹饰上尊卑有别【典制】皇太后、皇后彩帨绿色,绣文为五谷丰登,佩箴管、縏袠之属。

(一)清代男子一般服饰1.马褂长袍或长衫配马褂、马甲,腰束湖色、白色或浅色长腰带,后系手巾,是清代男子一般通穿的服装。

马褂长仅及脐,左右及后开禊,袖口平直(无马蹄袖端),形式有袖长过手或袖短至腕、对襟、大襟、琵琶襟诸式。

对襟马褂,初尚天青色;至乾隆中期流行玫瑰紫,乾隆晚期流行福文襄公福康安所穿的深绛色,称为福色。

《扬州画舫录》则说,“扬郡著衣尚为新样,十数年前(乾隆初)缎用八团,后变为大洋莲,拱壁蓝,颜色在前尚三蓝,朱墨、库灰、泥金黄,近尚高粱红、樱桃红,谓之福色。

”(《啸亭杂录》说福色出自福安康)嘉庆时,流行香色、浅灰色,夏天则流行棕色纱制的马褂。

深青色大袖对襟马褂,则可作为一般场合的礼节性服装。

康熙时有一种长袖衣身较长不开禊的马褂,保暖性好,有“阿娘袋”、“卧龙袋”之称,民间年老者多穿之。

琵琶襟马褂的右襟短缺一块,与缺襟袍相配。

右衽大襟马褂,及两袖同异色拼制的背心式马褂,均为便服。

嘉庆年间,马褂有如意头镶边的,至咸丰、同治年间,流行蓝、驼、酱、油绿、米等色,用大沿镶边,至清末光绪、宣统时,用宝蓝、天青、库灰色铁线纱、呢、缎等做短到脐部以上的马褂,在南方尤为风行,甚至用大红色的。

面料一般用二则、四则、六则团花,折枝大花、整枝大花、大团素、喜字等纹样的暗花缎、暗花宁绸、漳绒、漳缎等。

冬天则流行翻毛裘皮马褂。

2.马甲马甲即背心、坎肩,也叫紧身。

马甲为无袖的紧身式短上衣。

有一字襟、琵琶襟、对襟、大襟和多纽式等几种款式。

除多纽式无领外,其余均有立领。

多纽式的马甲除在对襟的门襟有直排的纽扣外,并在前身腰部有一排横列的纽扣,这种马甲穿在袍套之内,如果乘马行走觉得热时,只要探手于内解掉横、直两排纽扣,便可在衣内将其曳脱,避免解脱外衣之劳。

满语叫作“巴图鲁坎肩”。

原来这种多纽马甲只许王及公主能穿,后来普通的人也都能穿,并把它直接穿在衣服外面,“巴图鲁”是好汉、勇士之意,俗谓十三太保。

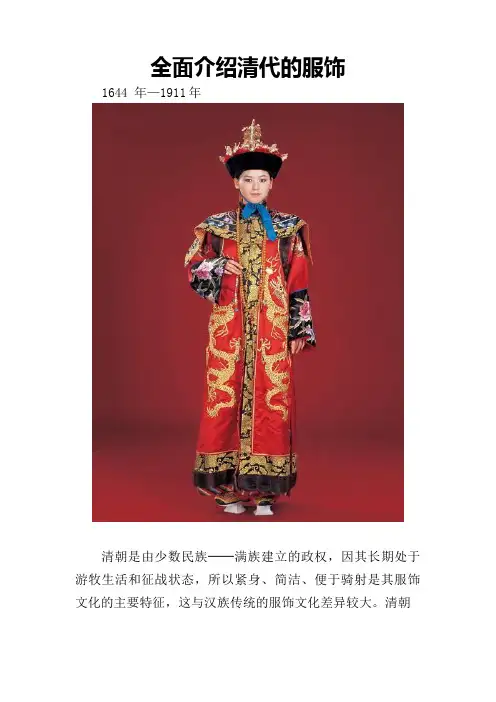

全面介绍清代的服饰1644 年—1911 年清朝是由少数民族──满族建立的政权,因其长期处于游牧生活和征战状态,所以紧身、简洁、便于骑射是其服饰文化的主要特征,这与汉族传统的服饰文化差异较大。

清朝统治者一直对自己的民族服饰有着独特的理解,他们不仅认为民族服饰是祖先的传统,而且认为这是他们屡战不败的重要因素,所以对民族服饰的继承和发展极其重视。

清朝服饰也是中国历代服饰中最为庞杂和繁缛的,对于近世纪的中国服饰影响较大。

套金护指的慈禧(北京故宫博物院藏《慈禧写真像》皇帝朝冠皇帝朝冠分为冬朝冠和夏朝冠两种。

冬朝冠冠体为圆顶呈斜坡状,冠周围有一道上仰的檐边。

用薰貂或黑狐毛皮制作,顶上加金缧丝镂空金云龙嵌东珠宝顶,宝顶分为三层,底层为底座,有正龙 4 条,中间饰有东珠 4 颗;第二、三两层各有升龙 4 条,各饰东珠 4 颗;每层间各贯东珠一颗;共饰东珠 15 颗。

顶部再嵌大东珠一颗。

夏朝冠冠形作圆锥状,下檐外敞呈双层喇叭状。

用玉草或藤丝、竹丝作成,外面裱以罗,以红纱或红织金为里,在两层喇叭口上镶织金边饰;内层安帽圈,圈上缀带。

冠前缀镂空金佛,金佛周围饰东珠15颗,冠后缀东珠7颗。

冠顶再加镂空云龙嵌大东珠金宝顶,宝顶形式与冬朝冠相同。

清皇帝冬朝冠清高宗夏朝冠(台北故宫博物院藏)清高宗夏朝冠冠顶 (台北故宫博物院藏)龙袍清代只有皇帝才能穿十二章龙袍,龙袍是圆领、大襟、右衽、窄袖加综袖、马蹄袖端,四开裾式的长袍,明黄色,用缂丝或妆花、刺绣作金龙九条,再装饰十二章纹样,间以五色云幅纹,下幅装饰八宝立水。

领前后饰正龙各一条,左右及交襟处饰正龙各一条,马蹄袖端饰正龙各一条。

领和袖均用石青色镶织金缎边饰。

随季节变换棉、纱、夹、裘等材料。

清乾隆皇帝一式冬朝服(北京故宫博物院藏)清康熙皇帝祈谷穿用的夏朝服(国家博物馆藏)清太祖努尔哈赤朝服像清乾隆二式皇后缂丝龙袍(北京故宫博物院藏)清乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像(北京故宫博物院藏)皇后朝冠冬朝冠用薰貂制作,冠体为圆顶呈半圆坡状,上缀朱纬,周围有一道冠檐。

古代后宫服饰古代后宫服饰钿子分凤钿、满钿、半钿三种。

其制以黑绒及缎条制成内胎,以银丝或铜丝之外,缀点翠,或穿珠之饰。

”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”,钿子有凤钿、满钿、半钿三种。

钿子前如凤冠,后加覆箕,上穹下广;将头发分两缕缠绕其上,再插上扁子、簪子、花等饰物簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。

通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。

簪子的种类虽然繁多,但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。

比如人关前,努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们,使用制作发饰的最好材料首选为东珠。

两百年后渐渐被南珠,即合浦之珠所取代。

与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料,另外镀金、银或铜制,也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等,做成各种簪环首饰,装饰在发髻之上,这若是同进关以后相比,就显得简单得多了。

进关以后,由於受到汉族妇女头饰的影响,满族妇女,特别是宫廷贵妇的簪环首饰,就越发的讲究了。

如乾隆十六年(1751年),乾隆皇帝为其母办六十大寿时,在恭进的寿礼中,仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌,如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。

这些发簪无论在用料上,还是在制作上,无疑都是精益求精的上品。

从清代后妃遗留下来的簪饰来看,簪分两种类型。

一是实用簪,多用於固定发髻和头型用的。

另一类为装饰簪,多选择质地珍贵的材料,制成图案精美的簪头,专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。

现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画,都有后妃戴簪的描绘。

从图上看,她们有的将簪戴在发髻正中,有的斜插在发髻的根部。

后妃们头上戴满了珠宝首饰,发簪却是其中的佼佼者。

因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地,制作工艺上亦十分讲究,往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。

清朝宫廷服饰作者:陈正雄今天下午,我准备向各位报告的一个讲题是:清朝的宫廷服饰。

也就是清朝时的紫禁城的宫廷服饰来作为研究、分析的对象。

我这次报告是根据我们所收集到的第一手的实物资料与文献,两者一起来作为分析、研究的一个报告。

在谈到正题之前,我先把宫廷服饰和紫禁城的定义做一个解释,让各位先有一个概念,这样可能比较好一些。

什么叫宫廷服饰呢?我们也许在服饰字典上查不到。

但是我们研究的结果认为,可以这样给它下一个定义,所谓宫廷服饰,广义上讲包括皇帝、皇后、皇子、皇孙、亲王,这些皇室宫廷的或者是皇宫大臣的,他们在宫廷内外,日常活动上,所谓日常活动包括在宫廷,朝见大臣或者有什么节庆,或者是他们经常在家里穿的常服,甚至他们旅行时穿的衣服都算在内。

也就是宫廷内外日常事务上他们穿着的袍服和佩件,也就是饰物,我们统统把它叫做宫廷的服饰。

当然这些包括朝服、龙袍、龙褂、或者坎肩;那么佩饰包括他们的朝珠、荷包、腰带或者是顶翠、凤冠,能够做佩饰的这些装饰品我们把它当做饰物。

那么这些宫廷服饰最主要目的是在满足宫廷帝王的这种奢侈的生活,以及他们利用宫廷的服饰来作为统治管理的一种工具。

因为宫廷的活动在清朝都集中在京城内的紫禁城和圆明园,还有热河的避暑山庄。

这几个地方我个人都曾经做过很多次的调查,也搜集了一些资料。

大家都很清楚紫禁城是永乐二年始建,到永乐十八年,总共花了十六年时间,才把它盖完。

它可以说是明清共有二十四位皇帝,办理朝政或者居住的一个场所。

因为紫禁城里面存放着大批的宫廷服饰及珍硕的国宝,这些珍贵的清宫物藏可以说是我们研究冠服制度以及中国的染织工业及织梭工业不可或缺的一个非常重要的资料。

也很可惜,因为在十九世纪英、法联军把圆明园的东西烧掉拿走。

鸦片战争也是一样,把这些宫廷里面的袍服、珍贵的制品抢劫、拿走。

除了英法联军、八国联军之外,还有一些英国人、日本人、俄罗斯人,假借文化考察,或者考古的名义到中国来又搜刮了一些很重要的宝物。

各朝皇族服饰一览龙袍:皇帝专用的袍。

又称龙衮。

因袍上绣龙形图案,故名。

其特点是盘领、右衽、黄色。

此外,龙袍还泛指古代帝王穿的龙章礼服。

唐高祖武德年间令臣民不得僭服黄色,黄色的袍遂为王室专用之服,自此历代沿袭为制度。

960年,赵匡胤“黄袍加身”,兵变称帝,于是龙袍别称黄袍。

龙袍上的各种龙章图案,历代有所变化。

龙数一般为9条:前后身各3条,左右肩各1条,襟里藏1条,于是正背各显5条,吻合帝位“九五之尊”。

清代龙袍还绣“水脚”(下摆等部位有水浪山石图案),隐喻山河统一。

汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图魏晋南北朝时期的皇帝便服魏晋南北朝时期的皇帝便服图中所绘洛神形象,无论从发式或服装来看,都是东晋时期流行的装束。

魏晋时期的男子一般都穿大袖翩翩的衫子,直到南朝时期,这种衫子仍为各阶层男子所爱好,成为一时的风尚。

图中帝王头戴白纱帽,外着白穿宽袖狐皮大衣(形如大袖衫),毛在外。

手执如意,也是南朝时所喜尚的习俗。

隋唐五代皇帝服饰隋唐五代皇帝服饰隋唐时期,南北统一,疆域辽阔,经济发达中外交流频繁,体现出唐朝政权的巩固与强大。

在服装服饰上也达到空前繁盛时期。

隋唐时期的士庶、官宦男子普遍穿着圆领袍、衫,上自皇帝下至杂役都可穿着,为当时的常服。

此图为穿对襟、阔袖便服衫的帝王。

元代贵族便服元代贵族便服本图为元太祖成吉思汗像戴外白内黑的皮冠(貂皮暖帽),着浅米色毛绒衫,额前有发微微露出,垂至帽下末端向左右分披散。

冠下耳后垂鬟(两辫作成的鬟)。

按《圆史舆服志》记载有:“服白粉皮则冠白金答子暖帽,服银鼠则冠银鼠暖帽”。

此像为白金答子暖帽穿锦袍的皇帝。

明代晚期金地缂丝孔雀羽龙袍明代晚期金地缂丝孔雀羽龙袍周身绣满龙的纹样。

从服装的样式来看,样式为斜领袍,为皇帝的便服。

龙的图案从上古发展到明代,精力了无数次的变化。

总的看来,先秦的龙纹,形象比较质朴粗犷,大部分没有肢爪,近似爬虫类动物。

秦汉时期的龙纹,多呈兽形,肢爪齐全,但无鳞甲,常绘成行走状,给人以虚无缥缈的感觉。

6件清朝宫廷专用衣物(附图)1、石青色团牡丹暗八仙纹织金缎小坎肩,清光绪,身长62cm,肩宽40cm,下摆宽74cm。

此衣为丝质。

圆立领,平式一字襟,前后两片不连属。

缀铜鎏金机制币式禄字扣十三颗。

衣内衬月白色素纺丝绸里。

这件一字襟小坎肩是在石青色缎纹地上用圆金线作纹纬织金团牡丹、卍字及暗八仙等纹样。

由于大量使用金线及织金绦边装饰,此衣的质地厚重,金光夺目,显现出高贵华丽的皇家气派。

这种小坎肩在清代无男女尊卑之分,因此具有很多称谓,如:平襟、一字襟、军机坎、巴图鲁(满语:勇士)坎肩和十三太保等,是清代流行最广的一种便服。

——用于织作提花织物花纹的纬线称为纹纬。

2、杏黄色菊蝶纹实地纱画虎皮小单袍,清同治,身长57 cm,两袖通长72 cm,下摆54 cm,袖口11 cm,左右开裾15cm。

清宫旧藏。

此为同治皇帝幼年时夏季便服。

圆领、大襟右衽,平袖端,左右开裾、直身式袍。

杏黄色菊蝶纹实地纱面料,上绘虎皮纹,实地纱织造平滑细腻,纱孔规矩通透,穿着透气凉爽。

3、雪灰色缎绣水仙金寿字纹袷(上敞下衣)衣,清光绪,身长145cm, 两袖通长134cm,下摆宽132cm。

清宫旧藏。

此衣为丝质。

圆领,大襟右衽,平阔袖作多层状,左右开裾至腋下云纹处。

在雪灰色缎地上运用平针、缠针、套针、平金、戗针等刺绣针法绣制水仙及金团寿纹样。

构图规整对称,设色素洁淡雅,绣工纤巧细腻。

领、袖处镶滚多道或织或绣的绦边,领、襟缀铜鎏金光素圆扣一枚、白玉琢团寿纹扣四枚。

衣内衬月白色素纺丝绸里。

繁复夸张的镶缀更衬托出此衣的雍容与华贵。

氅衣为清代后妃平时穿用的便服之一,通常套穿在衬衣或便袍之外,具有很好的装饰效果。

4、月白色竹子纹织金缎小坎肩,清光绪,身长70cm,肩宽39cm,下摆宽86cm。

清宫旧藏。

此衣为丝质。

圆立领,对襟,无袖,左右及后开裾。

衣内衬粉色素纺丝绸里。

面料在月白色缎纹地上用圆金线作纹纬织金竹子纹样,缘饰多道织花及蕾丝绦边。

缀铜鎏金錾花扣一枚、铜鎏金机制币式扣四枚。

清代满族宫廷服饰制度满族服装满族最初居住在寒冷的东北地区,畜牧业和狩猎是其主要生产及生活方式。

与此相适应,满族喜穿轻暖贴身的裘皮服装。

后来,随着生活地域的拓展,在与汉族和蒙古族的交往中,满族吸取了二者服装中的某些形式,形成了本民族以袍褂为主的风格独特、新颖多彩的服装样式。

其中,最具特色的有箭袖、马褂、旗袍、旗鞋等。

1箭袖箭袖又称“马蹄袖”,是满族特有的服装袖头样式。

满族服装以袍褂为主,箭袖最初是为冬季行猎时保护手背而做。

为避免手背冻伤,满族的袍褂常在袖口处加一截半圆形的袖头,其状颇似马蹄,袖口狭窄,上长下短,以便在骑射时既能打开露出双手以利拉弓放箭,又可于射箭后随时放下,盖住手背以御寒。

后来,箭袖又成为满族礼服的袖头,男子与八旗妇女皆可穿用。

按满洲习俗,箭袖平时向上翻起,行礼前放下,以示恭敬。

又有活动的箭袖,当以常服用作礼服时,要于常服袖口缀上另制的箭袖,俗称“龙吞口”。

用毕将箭袖拆下,仍为常服。

2马褂清初马褂被用作军服,只限于士兵穿用,求其作战便捷。

康熙以后,马褂首先在满族贵族中流行起来;尔后被民间广泛用作便服,马褂的形制也从对襟马褂的基础上,发展出大襟、缺襟和琵琶襟马褂等新样式。

内穿长袍,外着短褂,是满族典型的礼服装束。

清明黄色暗葫芦花春绸草上霜皮马褂3旗袍旗袍是满族妇女传统的日常服装。

它原是一种不分上衣下裳的长袍,袍呈直筒状,由一整块衣料剪裁而成,任何部位均不重叠,式样为圆领大襟,两面开禊,袖口平直,腰身宽大,长可掩足。

此种长袍上下连体,一件可顶汉族的衣、裙、裤等多种服装穿用,但制做起来省工省料,经济便利,穿在身上,美观大方,能够展现女性轻盈秀美的自然体态。

又根据气候变化,此袍可做成单、夹、棉、皮等多种样式,并且可长可短,宜供四季穿用,因此深受满族妇女的喜爱。

由于满族又称“旗人”,此袍又被称为“旗袍”。

清妃色绸刺绣锦鸡中袖旗袍旗袍是满族服装中最具生命力的品种。

满族入关后,为巩固其统治,曾在广大的汉族地区强行推行其服装、发式等。

清代服饰制度还规定,穿不同的服装,要与不同的冠帽如朝服冠、吉服冠、常服冠、行服冠相应,且腰间都要系相应的腰“带”,穿朝服系朝服带、穿吉服时系吉服带等。

戴夏朝冠、穿夏朝服的皇帝熙礼服-蓝缎妆花彩云(冬朝服)绣有龙纹图案与十二章纹图案的蓝色皇帝朝袍清明黄江绸金龙出凤夹朝袍(局部,胸部正龙纹及腰帷前部2条行龙纹)。

清嘉庆帝祭日朝服披领水脚"洪福"纹与水脚寓意福山寿海,同时也隐含了"江山一统"和"万世升平"的寓意。

金龙纹-正龙皇帝夏朝冠·前式(金佛)皇帝冬朝冠顶子为柱形,共三层,每层为四金龙合抱。

龙上各饰东珠一,层间各贯东珠一.顶上端为一颗大东珠。

皇帝穿朝服则用方头朝靴,朝靴与服色相同,并饰黑色边饰,上面绣有草龙花纹。

本图为清代康熙绣钩藤缉米珠朝靴。

清代皇帝冬季穿用的黑狐皮端罩乾隆礼服-石青直径纱地纳四团金龙单衮服雍正着吉服像此袍圆领,右衽大襟,裾四开,石青色素接袖,马蹄形袖端。

黄色云龙妆花纱为面,黄色八宝纹暗花直径纱为里。

全身以妆花和织金技法织制装饰纹样,其中前胸后背及两肩饰正龙各一,下襟前后行龙各二,里襟正龙一,领边行龙五,两袖端行龙各一。

下摆饰海水江崖。

通身点缀红、黄、蓝、绿和粉五色流云。

此袍提花清晰,纹样生动,用金光亮,织工精细,代表了清初织造工艺的高超水平。

其四开裾、无中接袖、色用明黄和以正行龙纹装饰等特点,显示出它是皇帝所穿用的龙袍,面料用妆花纱,则表明其为夏天穿用。

龙袍底纹清乾隆皇帝吉服带原配铜鎏金錾花碧玺蓝料带扣(红地织金衬里)清金镶红珊瑚吉服带蓝晶朝珠清皇太极御用黄色团龙纹常服袍(袍服面料为暗团龙纹,其领口、袖口处均为织金云龙纹。

全长130厘米,袖长83厘米,腰宽62厘米,下摆102厘米)。

乾隆常服-石青绸暗团鹤常服褂雍正戎服图雍正吉服黄色缎绣云龙狐皮龙袍雍正吉服-明黄缎绣彩云蝠金龙银鼠皮龙袍雍正吉服-明黄色缉线绣云龙天马皮龙袍。

清朝宫廷衣服样式(附图)

1、粉色风景纹暗花绫绵袍,清早期,身长93cm,两袖通长70cm,袖口宽8cm,下摆宽64cm。

清宫旧藏。

袍圆领,大襟右衽,平袖,无扣,不开裾。

袍以粉色绫为面,其上显现暗花风景纹。

领口沿镶石青素缎边。

袍内衬湖色石榴蝴蝶团花绸里,薄施丝绵。

此为清代后妃便服。

此绵袍柔软轻薄,质料亮泽,提花清晰,体现了清早期的丝织工艺水平。

2、黄色云龙妆花缎夹裤,清顺治,裤长125cm,裤口宽29cm。

清宫旧藏。

夹裤用黄色云龙妆花缎做成斜裆,平裤口,裤腰为前后两片,并缝有四根腰带。

裤口、裤腰均接有蓝色云龙妆花纱一段。

裤面上的云龙纹呈横向排列,用圆金线织侧面行龙,间饰火珠、如意云等纹饰。

用色虽然不多,但色彩鲜艳明亮。

此夹裤应为清代早期顺治皇帝所穿。

——妆花纱:丝织物名称。

即在纱地上织彩色花纹,是纬线起花织物的一种,多用于各种夏季服饰。

——圆金线:又称捻金线,是将金箔切成细丝后,以丝线为芯捻制而成,线身为圆形,故称圆金线。

3、蓝色宁绸紧身,清康熙,身长107cm,下摆宽96cm,左裾长30cm,右裾长28cm。

清宫旧藏。

紧身立领,对襟,无袖,裾左右开。

立领用上等貂皮做成,浅蓝色织暗花绸衬里。

紧身面以蓝色宁绸做成,蓝色宁绸为三枚左斜纹绸,其上织横向排列的暗如意云纹,表现出清代早期的服饰特点。

衬里为浅蓝色平纹绸,纬线显暗花,以梅花和书籍组成团花式图案。

此为清代康熙皇帝穿于袍衫外的长坎肩。

附黄条,上墨书:“圣祖”、“圣祖蓝宁绸夹紧身一件,随貂皮领一条”。