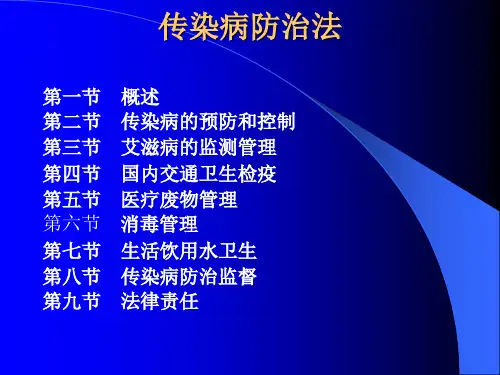

第二节 传染病的传播途径和预防

- 格式:ppt

- 大小:3.15 MB

- 文档页数:25

传染病的种类传播和预防传染病是指由病原体引起的能在人与人之间通过直接或间接接触传播的疾病。

这类疾病是全球范围内的重要公共卫生问题,给人类的健康和生命安全带来了巨大威胁。

本文将介绍传染病的种类、传播途径以及预防措施。

一、传染病的种类传染病的种类众多,可以根据病原体的不同进行分类。

常见的传染病包括病毒性、细菌性、寄生虫性和真菌性等。

1. 病毒性传染病:如流感、感冒、水痘、流行性腮腺炎、艾滋病等。

这类传染病的主要病原体是病毒,通过空气飞沫或接触患者的体液传播。

2. 细菌性传染病:如肺炎、结核病、破伤风、霍乱、沙门氏菌病等。

这类传染病的主要病原体是细菌,通过空气飞沫、接触患者体液或食用被污染的食物和水传播。

3. 寄生虫性传染病:如疟疾、血吸虫病、猪肉绦虫病等。

这类传染病的主要病原体是寄生虫,通过蚊虫叮咬、接触受污染的环境或食物传播。

4. 真菌性传染病:如念珠菌感染、白色念珠菌病等。

这类传染病的主要病原体是真菌,通过空气传播或接触受感染的物品传播。

二、传染病的传播途径传染病的传播途径多种多样,主要通过直接接触、空气飞沫、食物和水源等途径传播。

1. 直接接触传播:包括与患者紧密接触、触摸患者体液、接吻等。

例如,艾滋病可以通过性接触、血液传播;流感可以通过打喷嚏、咳嗽传播。

2. 空气飞沫传播:患者呼吸、说话、咳嗽或打喷嚏时,通过空气中的飞沫传播病原体。

例如,麻疹、水痘等都可以通过空气飞沫传播。

3. 食物和水源传播:食物和水源中存在被病原体污染的可能,摄入被污染的食物和水源可以导致传染病的发生。

例如,霍乱主要通过饮用被污染的水源传播。

4. 蚊虫叮咬传播:某些传染病通过蚊虫叮咬传播,蚊虫充当了病原体的媒介。

例如,疟疾通过蚊虫叮咬传播。

三、传染病的预防措施预防和控制传染病的发生对于保障公众健康至关重要。

以下是一些常见的传染病预防措施:1. 个人卫生:保持良好的个人卫生习惯,如勤洗手、避免用手直接触碰口鼻、使用纸巾或肘部遮掩咳嗽和打喷嚏,有条件时使用口罩等。

传染病护理学传染病的传播途径与预防措施传染病护理学:传染病的传播途径与预防措施传染病是指通过各种途径传播的疾病,诸如流感、肺结核、艾滋病等都属于传染病范畴。

传染病的传播途径多样,也给社会带来许多健康威胁。

为了预防传染病的侵害,传染病护理学应运而生,通过了解传染病的传播途径,采取相应的预防措施,有效控制传染病的传播。

一、空气传播途径空气是许多传染病的传播媒介,例如流感、肺结核等。

这类疾病的病原体通过空气中的飞沫、风尘等途径传播。

在接触患者或带菌者的时候,应采取一定的预防措施,如佩戴口罩、保持良好的通风条件等。

二、飞沫传播途径飞沫传播是指通过患者咳嗽、打喷嚏等方式产生的飞沫中的病原体进行传播。

这类传染病的病原体通常无法通过空气比较远的传播,主要传染给近处的人群,如麻疹、水痘等。

在与患者接触时,需要保持一定的距离,避免飞沫直接接触到自己的黏膜。

三、经口传播途径经口传播是指通过口腔摄入病原体引起传染的途径,如肠道传染病、食源性疾病。

此类疾病通常通过食物、饮水受污染传播给人体,因此在日常生活中,要注意饮食卫生,避免食用未熟食物或受污染的食品,洗净蔬菜水果等。

四、接触传播途径接触传播是指通过直接或间接接触患者皮肤、黏膜等引起传染的途径,如病菌感染、性传播疾病等。

为了预防这类传染病,我们应保持良好的个人卫生习惯,勤洗手,避免与患者接触时直接皮肤接触。

除了了解传染病的传播途径,采取相应的预防措施也是非常重要的。

以下是一些常见的传染病预防措施:一、个人预防措施1. 勤洗手:养成经常洗手的习惯,使用洗手液或肥皂彻底清洁双手。

2. 健康饮食:均衡的饮食有助于增强人体免疫力,多摄取富含维生素和矿物质的食物。

3. 良好的睡眠:保持充足的睡眠有助于提高免疫力,增强身体抵抗力。

二、环境预防措施1. 保持通风:保持室内空气流通,开窗换气,减少病菌滋生的环境。

2. 卫生消毒:定期对居住环境、公共场所进行消毒,保持环境清洁。

三、社会预防措施1. 疫苗接种:及时接种各类疫苗,增强身体免疫力,减少感染风险。

常见的传染病主要传播途径及预防措施传染病是指由病原体引起的,可以通过直接或间接途径传播给其他人的疾病。

传染病的传播途径多种多样,包括接触传播、空气传播、飞沫传播、食物传播等。

针对不同的传染病传播途径,人们采取各种预防措施来控制传染病的传播。

下面将对常见的传染病主要传播途径及相应的预防措施做简要介绍。

第一,接触传播:接触传播是指人与传染病患者的直接或间接接触导致传染的方式。

这种传播途径包括直接接触传播和间接接触传播。

直接接触传播是指人与传染病患者直接接触,例如握手、拥抱、亲吻等。

间接接触传播是指人接触被传染病患者使用过的物品,例如衣物、生活用品等。

对于接触传播的预防措施,首先,保持良好的个人卫生习惯非常重要。

频繁洗手,特别是在接触到可能存在病原体的环境后要及时洗手,可以有效预防接触传播。

其次,对于感染传染病的人员,应隔离治疗,避免与他人接触。

此外,对于物品的消毒也是很关键的,确保使用过的物品彻底清洁和消毒,从而减少传播风险。

第二,空气传播:空气传播是指病原体以空气中的微小颗粒形式进行传播的方式。

这些微小颗粒可以通过咳嗽、打喷嚏、呼吸等方式进入空气中,然后再被他人吸入而导致传染。

空气传播通常发生在相对封闭的场所,例如电梯、办公室等。

对于空气传播的预防措施,关键是保持良好的通风环境。

经常开窗通风,增加新鲜空气的流通,可以有效降低病原体在空气中的传播。

此外,人们在公共场所时,应尽量避免与有传染病症状的人接触,佩戴口罩也是一种有效的预防措施。

第三,飞沫传播:飞沫传播是指患者咳嗽、打喷嚏时,气溶胶粒子携带病原体从呼吸道排出,并通过空气中的飞沫传播给他人。

这种传播途径常见于流感、麻疹等呼吸道传染病。

针对飞沫传播,预防措施主要包括佩戴口罩和正确咳嗽礼仪。

佩戴口罩可以有效阻止呼吸道飞沫的传播,降低病原体传播的风险。

同时,正确的咳嗽礼仪,即用纸巾或肘臂遮住口鼻,避免直接将病原体散播至周围环境,也是非常重要的。

第四,食物传播:食物传播是指食物或饮水中含有病原体,通过食入或饮用而导致传染。

第七章增强免疫预防疾病第二节传染病的预防二、传染病的预防教材分析人类生活的环境中存在着病原体,当人体的免疫功能出现障碍时,人就容易得传染病。

本节是从人与环境的角度探究预防传染病的措施,从而增强人体体质,保证人体健康。

1.教材地位在第一课时学习了人类常见的传染病后,学生对“传染病是如何发生的?怎样才能预防传染病?”必然产生浓厚的兴趣。

本课时抓住这个兴趣点,主要学习传染病的病因和预防措施。

另外,本课时也是学习《艾滋病的发生和流行》的理论知识基础,起到了承上启下的重要作用,因此是本章的重点和难点。

2.教学重点传染病的病因和传播途径是本课时的教学重点。

这部分知识是由具体事例抽象出来的规律性内容,是学习其他内容的基础,是对传染病进行预防的理论依据。

学好这部分知识可以达到事半功倍的效果。

预防各类传染病的具体措施是本课的又一重点。

学习传染病与学生最直接的关系,即教会学生预防传染病的具体方法,培养科学素养,使学生能够健康的生活,因此具有一定的实践意义。

本课时的教学重点还有教育学生养成良好的卫生习惯。

用生物学观点解决生活中的问题,引导学生做一个健康的人是生物课在初中阶段的重要任务。

3.教学难点传染病的病因和传播途径是本课时难点。

因为本课知识环环相扣,由表及里,由感性上升为理性,需要学生具有一定的分析问题和解决问题的能力,讨论、交流、合作的能力。

列举预防各类传染病的具体措施也是本课的难点。

因此需要组织学生课下收集一些资料,充分观察生活,没有一些生活经验作基础,列举会有困难。

学生分析1.知识基础在学习本课知识之前学生已经具备了有关免疫的一些知识。

在学习《常见的传染病》后,学生明确了传染病的概念,人类四种传染病的流行季节、传播途径和常见的人类传染病。

以上都是学习本课时的必要知识基础,2.经验基础学生自身曾经经历过或知道身边的人曾经经历过一些常见传染病,如流感、腮腺炎、急性出血性结膜炎等,了解这些疾病可传染,并对其传播途径有一些感性认识。

安全教育《预防传染病》教案一、教学内容本节课的教学内容选自人教版《健康》教材第五章第二节《预防传染病》。

教材主要介绍了传染病的概念、特点、传播途径和预防措施。

具体内容包括:传染病的定义、分类及特点;传染病的传播途径和易感人群;预防传染病的方法和措施。

二、教学目标1. 让学生了解传染病的概念、特点、传播途径和预防措施,提高预防传染病的意识和能力。

3. 引导学生学会合作、探究和交流,提高学生解决问题的能力。

三、教学难点与重点重点:传染病的概念、特点、传播途径和预防措施。

难点:传染病的传播途径和预防措施的具体应用。

四、教具与学具准备教具:PPT、黑板、粉笔、传染病宣传海报。

学具:笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示传染病宣传海报,引导学生关注传染病的话题,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解:讲解传染病的概念、特点、传播途径和预防措施,让学生了解传染病的基本知识。

4. 案例分析:分析传染病案例,让学生了解传染病的发生、发展和预防过程。

5. 实践活动:学生分组进行角色扮演,模拟传染病预防和控制的场景,提高学生的实践能力。

六、板书设计板书内容:传染病概念特点传播途径预防措施√ √ √ √七、作业设计1. 作业题目:请列举三种常见的传染病,并说明它们的传播途径和预防措施。

答案:略2. 作业题目:结合本节课的内容,谈谈你如何预防传染病。

答案:略八、课后反思及拓展延伸课后反思:本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学策略,以提高教学效果。

拓展延伸:1. 邀请专业人士进行传染病防控知识讲座,提高学生的防控能力。

2. 组织学生参加传染病防控实践活动,如志愿者服务、社区宣传等。

3. 开展传染病防控知识竞赛,激发学生的学习兴趣。

重点和难点解析一、教学内容本节课的教学内容选自人教版《健康》教材第五章第二节《预防传染病》。

教材主要介绍了传染病的概念、特点、传播途径和预防措施。

具体内容包括:传染病的定义、分类及特点;传染病的传播途径和易感人群;预防传染病的方法和措施。

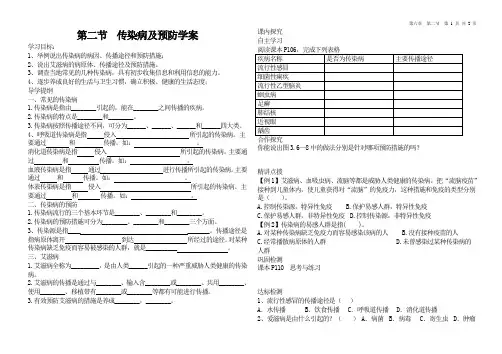

第六章第二节第 1 页共 2 页第二节传染病及预防学案学习目标:1、举例说出传染病的病因、传播途径和预防措施;2、说出艾滋病的病原体、传播途径及预防措施。

3、调查当地常见的几种传染病,具有初步收集信息和利用信息的能力。

4、逐步养成良好的生活与卫生习惯,确立积极、健康的生活态度;导学提纲一、常见的传染病1.传染病是指由________引起的,能在________之间传播的疾病。

2.传染病的特点是________和________。

3.传染病按照传播途径不同,可分为______、______、______和______四大类。

4、呼吸道传染病是指侵入所引起的传染病。

主要通过和传播。

如:。

消化道传染病是指侵入所引起的传染病。

主要通过和传播。

如:。

血液传染病是指通过进行传播所引起的传染病。

主要通过和传播。

如:。

体表传染病是指侵入所引起的传染病。

主要通过和传播。

如:。

二、传染病的预防1.传染病流行的三个基本环节是________、________和________。

2.传染病的预防措施可分为________、________和________三个方面。

3、传染源是指____ _______。

传播途径是指病原体离开到达所经过的途径。

对某种传染病缺乏免疫而容易被感染的人群,就是__________ 。

三、艾滋病1.艾滋病全称为_________,是由人类______引起的一种严重威胁人类健康的传染病。

2.艾滋病的传播是通过与________、输入含________或________、共用________、使用________、移植带有________或________等都有可能进行传播。

3.有效预防艾滋病的措施是养成________,________。

课内探究自主学习合作探究你能说出图3.6—8中的做法分别是针对哪项预防措施的吗?精讲点拨【例1】艾滋病、血吸虫病、流脑等都是威胁人类健康的传染病。

把“流脑疫苗”接种到儿童体内,使儿童获得对“流脑”的免疫力,这种措施和免疫的类型分别是()。

传染病传播途径及预防方法传染病是指可以通过不同途径传播的疾病。

人们在日常生活中要时刻注意防止传染病的传播,充分了解传染病传播途径以及预防方法对于个人和社区的健康至关重要。

传染病的传播途径主要包括:空气传播、飞沫传播、接触传播、消化道传播和虫媒传播。

空气传播是指通过空气中的微生物或病原体进行传播。

这种传播途径最为常见的代表是空气传播的结核病。

结核杆菌通过空气悬浮的微小飞沫传播,当患者咳嗽、打喷嚏或说话时,由其呼出的微小飞沫中的结核杆菌可被他人吸入,从而感染。

为了防止结核病的传播,人们应避免长时间在空气不流通的密闭环境中,保持良好的通风条件。

飞沫传播是指患者在咳嗽、打喷嚏或说话时,由呼出的飞沫中的病原体直接传播给他人。

飞沫传播是一种较为快速和高效的传播方式,很多呼吸道感染病就是通过飞沫传播而引起的。

为了避免飞沫传播的感染,人们应尽量避免与患者密切接触,并在公共场所佩戴口罩,以减少对空气中悬浮病原体的吸入。

接触传播是指通过与感染者直接接触或接触患者排泄物、分泌物、皮肤病变等途径进行传播。

这种传播途径包括性接触、血液接触、皮肤接触等。

一些病毒性肝炎如乙肝病毒和丙肝病毒就是通过血液和性接触进行传播的。

为了预防接触传播的传染病,个人应避免与病人的体液直接接触,保持个人卫生和手卫生,避免共用个人物品,如牙刷、刮胡刀等。

消化道传播是指通过口腔或消化道直接或间接接触传播病原体。

食物和水是最常见的消化道传播的路径。

一些食物中受到污染的细菌、病毒或寄生虫可以导致食源性传染病的发生。

为了预防消化道传播的传染病,应注意饭前便后洗手,避免生食和未煮熟的食物,选用干净的食材和洁净的餐具、炊具。

虫媒传播是指通过带有病原体的昆虫进行传播。

蚊虫是最常见的虫媒传播的媒介,例如蚊叮咬可导致疟疾和登革热等病发生。

为了预防虫媒传播的传染病,人们应尽量减少蚊虫滋生的环境,如清理积水、使用蚊帐和蚊香等防蚊措施,避免暴露在外。

在日常生活中,人们可以采取一些预防措施来降低传染病传播的风险。

传染病的三个环节及预防_一、传染病发生流行的三个环节(一)传染源传染源是指体内有病原体生长、繁殖并能排出病原体的人或动物。

病原体指可造成人或动物感染疾病的微生物或其他媒介。

1.传染病患者是指病人感染了病原体,并表现出一定症状和体征的人。

2.病原携带者病原携带者是指无症状而能排出病原体的人或动物。

可分为健康、潜伏期和病后携带者三种。

3.受感染的动物以动物为传染源传播的疾病,称为动物源性传染病。

(二)传播途径病原体由传染源侵入易感者体内,所经过的途径叫传播途径。

1.空气飞沫传播病原体由传染源的唾液、痰以及鼻咽分泌物通过空气、飞沫、尘埃等作为媒介,经过呼吸道侵入机体,感染疾病,如麻疹、流感、猩红热等。

2.水、食物、苍蝇传播病原体由口通过胃肠道侵入机体,使人受到感染。

饮食传播是消化道传染病的主要传播方式,如伤寒、菌痢、甲型肝炎、蛔虫病等。

3.接触传播接触传播有两种形式,即直接接触和间接接触。

4.医源性传播医务人员在检查、治疗疾病时以及实验操作过程中,通过血液、注射等造成疾病感染,如输入了带有乙型肝炎病毒的血液而感染上乙型肝炎,又如与某种病原携带者共用了注射器而感染上疾病等。

5.虫媒传播因吸血节肢动物如蚊子、跳蚤、虱子及白蛉等叮咬人体而传播疾病,如流行性乙型脑炎、疟疾、黑热病等。

6.土壤传播人体接触带有病原体的土壤而感染疾病,如破伤风、钩虫病等。

土壤传播与儿童接触土壤的机会及卫生习惯有关。

7.母婴传播病原体从母亲传给亲生子女。

(三)易感者易感者是指对某种传染病缺乏免疫力,被传染后易发病的人。

人群中对某种传染病的易感者越多,则发生该传染病流行的可能性就越大。

二、传染病的预防(一)管理传染源1.早发现传染病病人早隔离病人是管理传染源的重要环节。

可疑传染病也应隔离。

2.做好疫情报告托幼机构的保健室是最基层的卫生保健组织。

要求家长在病儿隔离治疗后,完全恢复健康时持健康证明才能入园。

3.传染病接触者的观察期限不同的传染病潜伏期长短不同,即使同一种传染病,也有“一般”“最短”和“最长”潜伏期之分。

安全教育《预防传染病》教案一、教学内容本节课选自《健康教育》教材第四章“预防疾病”中的第二节“预防传染病”。

具体内容包括:传染病的概念、特点、传播途径、预防措施以及常见传染病的识别和应对。

二、教学目标1. 让学生掌握传染病的概念、特点及传播途径,提高预防传染病的意识。

3. 使学生了解常见传染病的识别和应对方法,提高应对突发传染病的能力。

三、教学难点与重点重点:传染病的概念、特点、传播途径和预防措施。

难点:常见传染病的识别和应对。

四、教具与学具准备教具:PPT、黑板、粉笔、教学视频。

学具:笔记本、笔。

五、教学过程1. 导入(5分钟)利用PPT展示一组传染病图片,引导学生关注传染病,提出问题:“你们知道这些疾病是什么吗?它们有什么特点?”激发学生兴趣,导入新课。

2. 基本概念及特点(10分钟)讲解传染病的概念、特点,通过实例让学生了解传染病的传播途径。

3. 预防措施(10分钟)4. 实践情景引入(5分钟)分组讨论,让学生设想在生活中遇到传染病时,如何采取措施保护自己和他人的健康。

5. 例题讲解(10分钟)通过PPT展示例题,讲解常见传染病的识别和应对方法。

6. 随堂练习(5分钟)学生完成随堂练习,巩固所学知识。

六、板书设计1. 预防传染病2. 内容:传染病概念、特点传播途径预防措施常见传染病识别与应对七、作业设计1. 作业题目:(1)简述传染病的概念、特点和传播途径。

(2)列举三种预防传染病的措施,并说明其作用。

2. 答案:(1)见教材P。

(2)见教材P。

(3)根据所学知识,结合情境给出合理建议。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过讲解、讨论、实践等多种教学手段,使学生掌握了传染病的概念、特点、传播途径和预防措施。

课后,教师应关注学生对课堂内容的掌握情况,及时进行课后辅导。

同时,鼓励学生关注传染病相关资讯,提高自我保护意识,为下一节课“常见传染病的识别和预防”打下坚实基础。

重点和难点解析1. 实践情景引入2. 例题讲解3. 随堂练习4. 作业设计一、实践情景引入1. 紧密联系生活实际,让学生感受到传染病就在身边,提高预防意识。

预防传染病知识讲座预防传染病知识讲座一、什么是传染病?传染病是指由病原体通过直接或间接接触,通过空气、水源或食物等途径传播给他人的疾病。

常见的传染病包括流感、结核病、肺炎等。

二、传染病的传播途径1、直接接触传播:通过与患者的皮肤、黏膜接触感染,如握手、接吻等。

2、飞沫传播:患者咳嗽、打喷嚏时,病原体随飞沫吸入他人体内。

3、空气传播:病原体悬浮在空气中,被他人吸入引起感染,如麻疹、水痘等。

4、粪口传播:通过食物、水源等途径感染,如霍乱、肠道传染病等。

三、预防传染病的基本措施1、手卫生:经常洗手,特别是在接触到患者或潜在病原体后,使用流动水和肥皂搓手至少20秒。

2、咳嗽礼仪:咳嗽或打喷嚏时用纸巾或肘臂遮挡口鼻,避免直接用手遮挡。

3、避免接触患者:避免与传染病患者进行密切接触,减少传播机会。

4、养成良好的饮食习惯:避免生食或未煮熟食物,尽量选择健康、安全的食物来源。

5、定期打疫苗:根据医生的建议,定期接种疫苗预防某些传染病。

四、常见传染病的预防措施1、流感:保持良好的个人卫生习惯,勤洗手,避免接触患者,接种流感疫苗。

2、结核病:保持良好的通风环境,避免与结核病患者近距离接触。

3、肺炎:保持室内空气流通,勤开窗通风,避免长时间待在封闭、拥挤的环境。

4、腹泻病:饮用安全卫生的水源,避免吃生食或未煮熟的食物。

五、附件:本文档附带的相关资料包括:1、流行病学报告:记录某传染病的发展趋势、感染人数、传播途径等信息。

2、预防手册:详细介绍预防传染病的措施和方法。

附注:本文所涉及的法律名词及注释1、个人卫生习惯:指个人生活中保持身体清洁、良好的卫生习惯,包括洗手、刷牙、洗澡等行为。

2、病原体:指能引起疾病的微生物或寄生虫。

3、病原体悬浮:指病原体通过气溶胶等方式悬浮在空气中。

4、疫苗:指用于预防传染病的生物制品,通常含有弱化或灭活的病原体,以刺激人体免疫系统产生抗体。

常见传染病传染源传播途径及隔离预防传染病是指由致病微生物通过传染源传播给易感人群而引起的疾病。

了解传染病的传播途径和预防方法对我们保护自己和他人的健康至关重要。

本文将介绍常见传染病的传染源和传播途径,并提供相应的隔离和预防措施。

一、病毒性传染病主要传播途径:1. 空气传播:某些病毒通过空气中的飞沫传播,如流感病毒、麻疹病毒等。

2. 食物和水源传播:某些病毒通过受污染的食物或水源传播,如肠道病毒、诺如病毒等。

3. 虫媒传播:通过蚊子、蜱虫等昆虫叮咬传播,如登革热病毒、寨卡病毒等。

常见病例:流感、水痘、麻疹、乙肝等。

二、细菌性传染病主要传播途径:1. 空气传播:某些细菌通过空气中的飞沫传播,如肺结核杆菌、百日咳杆菌等。

2. 食物和水源传播:某些细菌通过受污染的食物或水源传播,如沙门菌、霍乱弧菌等。

3. 虫媒传播:通过蚊子、跳蚤等昆虫叮咬传播,如鼠疫杆菌等。

常见病例:肺结核、痢疾、沙门菌感染、百日咳等。

三、真菌性传染病主要传播途径:1. 空气传播:某些真菌通过空气中的孢子传播,如肺孢子菌、曲霉菌等。

2. 接触传播:某些真菌通过接触感染,如白色念珠菌、甲醇菌等。

3. 土壤传播:某些真菌通过土壤中的孢子传播,如皮肤癣菌等。

常见病例:念珠菌感染、白色念珠菌感染、皮肤癣等。

四、寄生虫性传染病主要传播途径:1. 蚊媒传播:通过蚊子叮咬传播,如疟原虫、丝虫等。

2. 接触传播:通过接触受污染的土壤或食物传播,如蛔虫、钩虫等。

3. 动物传播:通过接触感染动物,如包虫病、弓形虫感染等。

常见病例:疟疾、血吸虫病、包虫病等。

传染病的隔离预防:1. 个人卫生:勤洗手、饭前便后洗手,保持清洁整洁的生活环境。

2. 疫苗预防:接种相应的疫苗可以提高人体免疫力,预防某些传染病。

3. 隔离患者:对于疑似或确诊的传染病患者,应及时隔离并采取相应的防护措施,减少传播风险。

4. 避免接触传染源:避免接触受感染的动物、食物或污染的水源,减少感染机会。

传染病及其预防教学设计教案(通用一、教学内容本节课选自教材《健康与生活》第四章“传染病”第二节“传染病的预防”,详细内容主要包括:传染病的概念、特点、传播途径;预防传染病的基本方法;常见传染病的识别及预防措施。

二、教学目标1. 知识与技能:使学生理解传染病的概念、特点、传播途径,掌握预防传染病的基本方法。

2. 过程与方法:培养学生收集、整理、分析信息的能力,提高学生的合作意识和实践操作能力。

3. 情感态度与价值观:提高学生对传染病危害的认识,增强学生的健康意识,培养学生的社会责任感。

三、教学难点与重点教学难点:传染病的传播途径、预防措施。

教学重点:传染病的概念、特点、常见传染病的识别。

四、教具与学具准备教具:多媒体设备、黑板、粉笔。

学具:笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示一组传染病图片,引发学生对传染病危害的思考,激发学生的学习兴趣。

2. 基本概念:讲解传染病的定义、特点,让学生了解传染病的基本知识。

3. 传播途径:分析传染病的传播途径,让学生认识到预防传染病的重要性。

5. 实践操作:分组讨论,让学生列举生活中常见的传染病及其预防措施。

6. 例题讲解:通过讲解典型例题,帮助学生巩固所学知识。

7. 随堂练习:布置相关练习题,让学生及时巩固所学内容。

六、板书设计1. 课题:传染病及其预防2. 内容:传染病的概念、特点传播途径预防措施常见传染病及其预防七、作业设计1. 作业题目:列举三种传染病及其传播途径。

简述预防传染病的基本方法。

论述你对传染病预防的认识。

2. 答案:三种传染病及其传播途径:流感(空气飞沫传播)、乙肝(血液传播)、手足口病(接触传播)。

传染病预防的认识:传染病对人类健康造成严重威胁,预防传染病是每个人的责任。

我们要增强健康意识,掌握预防传染病的方法,为自己和他人的健康保驾护航。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课通过讲解、讨论、实践等多种教学方式,使学生掌握了传染病的基本知识,提高了学生的健康意识。