经桡动脉与经股动脉途径行选择性全脑血管造影的对比研究

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:4

1242018 年第 5 卷第 10 期2018 Vol.5 No.10临床医药文献杂志Journal of Clinical Medical经桡动脉与经股动脉途径全脑血管造影的对比分析艾克拜尔·加马力,关玉华(新疆巴州人民医院神经内科,新疆 巴音郭楞 841000)【摘要】目的 对比两种入路方式(经桡动脉和经股动脉)应用在全脑血管造影术中的价值。

方法 2采取计算机随机分组法将患者分成2组,对照组100例,经股动脉入路,观察组100例,经桡动脉入路。

将两组的围术期指标和术后并发症发生情况进行对比。

结果 观察组术后恢复时间(5.48±2.01小时)更短,术后并发症发生率(2.00%)更低(p 值<0.05)。

结论 和经股动脉入路相比,在全脑血管造影术中经桡动脉入路穿刺更加安全并且更有利于患者术后恢复。

【关键词】桡动脉;股动脉;全脑血管造影【中图分类号】R743.3 【文献标识码】B 【文章编号】ISSN.2095-8242.2018.10.124.02全脑血管造影在脑血管疾病诊断中具有较高的应用价值,穿刺途径一般包括经股动脉和经桡动脉两种,以往认为,经股动脉性全脑血管造影是比较可靠的入路方式[1],但是,引发假性动脉瘤、局部血肿等并发症的概率较高[2],本文为了对比两种入路方式(经桡动脉和经股动脉)应用在全脑血管造影术中的价值,选取患者共200例,内容见正文描述。

1 资料与方法1.1 一般资料选取2017年8月1日~2017年12月31日本院接受全脑血管造影术的患者当中选出200例,将合并心肝肾功能不全的患者排除,采取计算机随机分组法将200例患者分成100例/组。

观察组(共100例,男52例,女48例)--年龄:下限49岁,上限68岁,平均(55.21±5.12)岁;基础病:52例脑动脉狭窄,39例脑栓塞,9例脑梗死。

对照组(共100例,男54例,女46例)--年龄:下限48岁,上限69岁,平均(55.35±5.27)岁;基础病:54例脑动脉狭窄,38例脑栓塞,8例脑梗死。

经桡动脉与股动脉径路行选择性冠状动脉造影检查的效果比较摘要】目的评价经桡动脉与股动脉两种不同径路行选择性冠状动脉造影的优缺点。

方法将需行选择性冠状动脉造影检查的80例患者随机分为经桡动脉径路组与经股动脉径路组各40例,观察两组的手术时间、血管穿刺并发症发生、术后恢复时间、住院时间及费用等进行比较。

结果经桡动脉径路行选择性冠状动脉造影组在减少手术时间、血管穿刺并发症、术后恢复时间、住院时间及住院费用上,优于经股动脉径路行选择性冠状动脉造影组。

结论在同样的临床适应证下,经桡动脉径路行选择性冠状动脉造影优于经股动脉径路行选择性冠状动脉造影,值得进一步临床推广。

【关键词】选择性冠状动脉造影桡动脉股动脉1962年,Ricketts和Abrams发明经皮股动脉行选择性冠状动脉造影术以来,经股动脉选择性冠脉造影检查术已获得大规模应用,成为行选择性冠状动脉造影的经典方法。

1989年Campeau成功开展第一例经桡动脉途径行冠状动脉造影,已成为冠脉造影检查新技术,并有逐渐推广增多趋势。

[1]1.资料与方法1.1一般资料我院收治的初诊为冠心病,拟行选择性冠状动脉造影检查的患者80例,其中男性50例,女30例,按照双盲随机方法分为经桡动脉径路组与股动脉径路组,两组患者一般情况具有可比性,差异无统计学意义。

1.2方法所有患者均完善血常规、血凝试验、肾功能等术前检查,均由我科两位介入医生分别行桡动脉及股动脉径路冠状动脉造影检查。

1.3观察指标手术时间、血管穿刺并发症、术后恢复时间、住院时间、住院费用。

1.4统计学方法计量资料以x-±s表示,组间差异用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2.结果经桡动脉径路行冠状动脉造影检查组有2例患者因桡动脉狭窄、扭曲、痉挛终止操作,改经股动脉径路行冠状动脉造影检查;经股动脉径路行冠状动脉造影检查组均成功。

3.讨论经皮股动脉径路行选择性冠状动脉造影检查具有以下优点:1.股动脉内径较大,不易痉挛,介入操作比较方便,临床运用有明显的方便性和易操作性;2.允许较大支架植入,所有冠状动脉运用的装置均适用;3.如果需要临时起搏装置或血流动力学监视,易于获得静脉穿刺。

经桡动脉与经股动脉途径全脑血管造影的护理措施及效果研究【摘要】目的:研究经桡动脉与经股动脉途径全脑血管造影的护理措施及效果。

方法:选取我院收治的经桡动脉与经股动脉途径全脑血管造影患者76例,依据随机数字表法分成对照与观察两组各38例,对照组行常规护理;观察组给予综合护理,对比两组不同护理方式的应用价值。

结果:与对照组相比,护理后观察组患者的穿刺时间及曝光时间均较少,且焦虑情绪也明显减轻,患者术后并发症发生率也较低,组间数据差异显著(P<0.05)。

结论:将综合护理应用于经桡动脉与经股动脉途径全脑血管造影患者中,可使患者穿刺时间、曝光时间明显减少,降低并发症发生率,加快身体恢复速度。

【关键词】桡动脉;股动脉;全脑血管造影术;护理措施;效果研究经桡动脉与经股动脉途径全脑血管造影术是临床针对脑血管疾病常采取的治疗手段,但由于手术存在一定的创伤性,加之手术难度较大,而且多数脑血管疾病患者均为中老年人,其机体免疫能力较差,因此会增加临床手术难度及风险。

为此,本文对经桡动脉与经股动脉途径全脑血管造影术患者的护理措施进行了详细探究,具体情况见下文。

1临床资料和护理方法1.1临床资料选取76例在我院行经桡动脉与经股动脉途径全脑血管造影患者,选取时间为2018年5月-2020年5月,将其分成观察组和对照组,每组各38例患者,观察组中有20例男性、18例女性,中位年龄(56.5±2.1)岁;对照组中男患者21例、女患者17例,中位年龄(57.0±2.3)岁,两组资料对比差异较小(P>0.05)。

1.2护理方法对照组患者采取常规护理;观察组患者给予综合护理,①术前:首先成立护理管理小组,小组成员均已通过培训后上岗,提升护理人员的岗位综合能力及责任意识;并要加强对患者的风险评估,及时掌握患者存在的危险因素,制定出针对性的护理方案;同时要加强对患者的认知教育,讲解疾病发生因素、全脑血管造影术应用的重要性以及相关注意事项,提升患者的认知度,并要给予患者更多的鼓励安慰,增强患者的依从性;协助患者完成各项术前检查。

《不同路径行全脑血管造影术的临床对比分析》篇一一、引言全脑血管造影术(Cerebral Angiography)是一种重要的神经影像学技术,用于诊断和评估脑血管疾病。

随着医疗技术的不断进步,全脑血管造影术的路径选择日益多样化,包括经股动脉、经桡动脉、经颈动脉等多种路径。

不同路径的全脑血管造影术在临床应用中各有优劣,因此,本文将对不同路径的全脑血管造影术进行临床对比分析。

二、材料与方法本文回顾性分析了近年来在我院进行全脑血管造影术的病例资料,按照不同的路径进行分类,收集患者的临床资料、手术过程、术后恢复及并发症等数据。

采用文献回顾和数据分析的方法,对不同路径的全脑血管造影术进行对比分析。

三、不同路径全脑血管造影术的概述1. 经股动脉全脑血管造影术:经股动脉是传统的全脑血管造影术路径,具有图像质量高、操作简便等优点。

但术后患者需卧床休息,可能引发并发症如股动脉损伤、血肿等。

2. 经桡动脉全脑血管造影术:经桡动脉路径近年来逐渐得到广泛应用。

该路径具有术后患者活动不受限、并发症少等优点,但操作相对复杂,对术者技术要求较高。

3. 经颈动脉全脑血管造影术:经颈动脉路径适用于特殊情况,如其他路径无法进行时。

该路径具有操作简便、无需全身麻醉等优点,但可能影响患者的呼吸和血流动力学。

四、临床对比分析1. 图像质量:经股动脉路径的全脑血管造影术图像质量较高,能清晰显示脑血管的解剖结构和病变情况。

经桡动脉和经颈动脉路径的图像质量略逊于经股动脉路径,但基本能满足临床需求。

2. 手术操作:经桡动脉路径的操作相对复杂,需要术者具备较高的技术水平。

经颈动脉路径操作简便,但需注意避免影响患者的呼吸和血流动力学。

经股动脉路径的操作较为简便,但术后需卧床休息,可能引发并发症。

3. 术后恢复与并发症:经桡动脉路径的全脑血管造影术术后患者活动不受限,并发症较少。

经股动脉路径术后需卧床休息,可能引发股动脉损伤、血肿等并发症。

经颈动脉路径的并发症相对较少,但需根据患者具体情况进行评估。

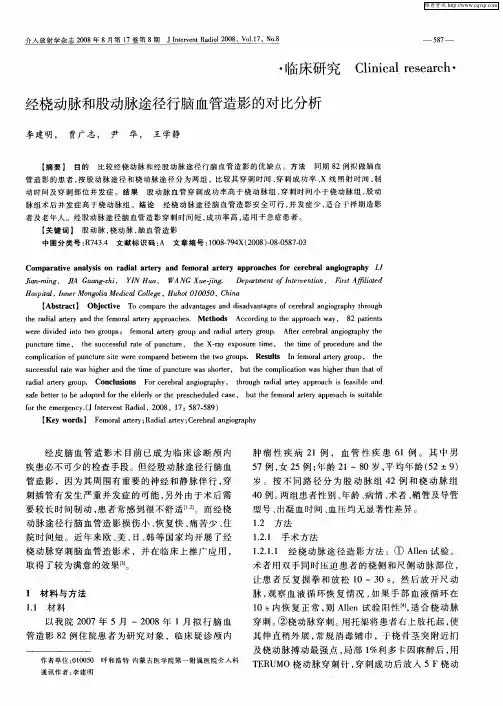

-168 -宁夏医学杂志 2021 年 2 月第 43 卷第 2 期 Ningxia Med J , Feb. 2021, Vol. 43 , No. 2Doi : 10.13621/j. 1001 -5949.2021.02.0168•经验交流•经I 动脉与经股动脉途径全脑血管造影术临床对比研究杨云振,马晓莉,夏建学,刘带林,白雅林[摘要]目的探究经橈动脉与股动脉途径全脑血管造影术效果对比。

方法选取全脑血管造影术患者80例,对照组患者40例采用经股动脉途径,观察组患者40例采用经橈动脉途径,观察患者的围术期指标、穿刺成功 率、选择性动脉造影技术成功率及并发症发生情况。

结果观察组患者穿刺时间、曝光时间、止血时间、手术时间、术后恢复时间均显著低于对照组,2组患者穿刺成功率差异无统计学意义;观察组患者选择性动脉造影技术成功 率(97.50% )显著高于对照组(85.00% ),观察组患者并发症发生率(2.50% )显著低于对照组(17. 50% ),差异均有统计学意义(P <0.05)结论经橈动脉途径全脑血管造影术效果更为安全有效,在脑血管造影的入路选择中 推荐优先选择。

[关键词]经橈动脉途径;经股动脉途径;全脑血管造影术;应用效果对比[中图分类号]R743.3[文献标识码]B全脑血管造影是一种重要的脑血管疾病诊断方 法,具有100%的诊断准确率,已广泛应用于脑血管疾病患者的临床诊断中,对指导后续治疗具有重大 意义。

全脑血管造影的操作方式主要是选择患者机体的一入路静脉,向其中注入造影剂,来清晰地观察 患者颅脑大血管、颈内动脉等重要血管。

作为一种 有创诊断方式,全脑血管造影需要在局麻条件下进行,穿刺的途径、操作等因素都会对诊断效果及术后 并发症产生一定的影响,经橈动脉途径和经股动脉表12组患者一般资料的比较((士 Q组别n年龄(岁)BMI(kg/m 2)空腹血糖(mmol/L )TC( mmol/L )LDL-C( mmol/L )同型半胱氨酸(jJimol/L )观察组4055.62±15.8224.18±2.64 4.62±2.05 4.47±1.74 2.13±0.4811. 82 ±4.51对照组4056.17±15.9424.31±2.854.69±2.134.52±1.812.08±0.5311. 64 ±4.27£值0.150. 210. 150. 130. 440. 813P 值>0.05>0.05>0.05>0.05>0.05>0.051.2纳入、排除标准:纳入标准,即:①符合2005全 国介入神经放射诊断治疗规范修订稿对全脑血管造 影术患者的相关诊断标准;②可积极配合研究,无意识不清或认知障碍;③患者或家属签署知情同意书O 排除标准:①合并心肝肾肺严重器质性疾病;②合并 恶性肿瘤;③合并全脑血管造影术禁忌证[2] O1.3方法:对照组采用经股动脉途径,患者取仰卧 位,注射1%利多卡因5 mL 完成局部浸润麻醉。

经桡动脉与经股动脉途径行选择性全脑血管造影的对比研究[摘要] 目的通过与经股动脉对比,探讨经桡动脉途径行全脑血管造影的可行性、安全性及优缺点。

方法选取同期行全脑血管造影的患者125例,按入路血管分为桡动脉组(62例)和股动脉组(63例),对比其穿刺成功率、造影成功率、手术时间、并发症发生率,并进行统计学处理。

结果 2组穿刺成功率、造影成功率比较,差异均无统计学意义(p0.05)。

1.2?入选标准与排除标准1.2.1?入选标准?全部病例参照2005全国介入神经放射诊断治疗规范修订稿,选择有全脑血管造影术适应证且无手术禁忌证的患者;知情同意者。

1.2.2?排除标准?心、肝或肾功能衰竭患者;各种原因无法行dsa 检查者;拒绝合作者。

1.3?手术方法1.3.1?桡动脉组 ?(1)术前常规行改良allen’s试验阳性后行右桡动脉穿刺。

改良allen’s试验:同时按压桡动脉和尺动脉阻断手部血流致手部缺血,嘱患者反复握拳直至颜色变苍白或发绀,松开尺动脉后15 s内手部颜色恢复正常为阳性,allen’s试验阳性为正常。

(2)患者平卧,术侧上肢由托架托住,常规消毒铺巾,选择桡动脉搏动最强、最直处穿刺,通常选择距腕横纹近端1 cm处。

(3)采用terumo公司专用6f桡动脉穿刺包,seldinger技术穿刺桡动脉成功后置入动脉鞘并给予硝酸甘油0.2 mg及全身肝素化(0.6~0.8 mg/kg);(4)分别选椎动脉造影导管、猪尾巴造影导管、simom3造影导管(均为美国cordis公司产)在0.035 inch 超滑导丝(日本terumo公司产)指引下,分段行双锁骨下动脉、椎动脉、颈动脉和主动脉弓选择性多体位投影造影。

(5)术中常规给予心电监测。

(6)术后注射鱼精蛋白注射液中和肝素,拔除动脉鞘,无菌纱布覆盖后给予充气式止血带加压包扎,每2小时减压1次,术后6 h后完全减压。

1.3.2?对照组? (1)采用seldinger技术穿刺股动脉成功后置入5f动脉鞘;(2)造影前全身肝素化(0.6~0.8 mg/kg);(3)分别选猪尾巴造影导管、椎动脉造影导管或(和)simom3造影导管在0.035 inch超滑导丝指引下,分段行主动脉弓、双锁骨下动脉、椎动脉、颈动脉选择性多体位投影造影。

两种穿刺方法行选择性脑血管造影结果比较贾宏宇;钟华;王滨【期刊名称】《重庆医科大学学报》【年(卷),期】2009(34)7【摘要】目的:探讨经桡动脉穿刺和经股动脉穿刺选择性脑血管造影的安全性及有效性。

方法:选择我院2002年5月~2008年10月收住153例行选择性脑血管造影患者,根据患者的桡动脉Allen试验选择经皮桡动脉穿刺78例及股动脉的搏动强弱选择经皮股动脉穿刺75例。

术后对X线曝光时间(min)、造影剂量、手术操作时间(min)、血管并发症、术后24h内自理能力进行统计学分析。

结果:术后随访1.5月。

2组的年龄、X线曝光时间、手术操作时间P>0.05说明两者的差别无统计学意义。

而血管并发症发生率P<0.05说明两者差别有统计学意义,经股动脉途径要高于桡动脉,桡动脉组术后24h内自理能力优于股动脉组。

结论:经皮桡动脉穿刺选择性脑血管造影是一种安全、可靠,血管并发症少的手术方式,值得临床推广应用。

【总页数】3页(P943-945)【关键词】经桡动脉穿刺;选择性脑血管造影;安全性;有效性【作者】贾宏宇;钟华;王滨【作者单位】新疆医科大学第二附属医院神经外科;新疆医科大学第二附属医院介入科【正文语种】中文【中图分类】R735.7【相关文献】1.经股动脉穿刺行全脑血管造影术后患者穿刺点去除沙袋“十字”加压包扎止血的效果 [J], 李渊妹;彭筠昀;沈小芳2.两种颈内静脉穿刺方法行CVP置管术的临术效果比较 [J], 王多友3.经桡动脉穿刺行冠脉造影术后两种止血方法比较 [J], 吴秀春;章慧敏4.两种方法行股静脉穿刺的效果比较 [J], 谢华英; 李兰兰; 凌永伟5.两种不同穿刺途径在脑血管造影中的效果比较 [J], 许利; 邵枝定; 许忠强因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

比较经桡动脉途径、经股动脉途径全脑数字减影血管造影术(DSA)的应用效果发表时间:2019-11-05T09:38:14.567Z 来源:《医师在线》2019年8月15期作者:袁景林[导读] 对比全脑数字减影血管造影术(DSA)中采取经桡动脉途径、经股动脉途径的实际应用效果。

袁景林(首都医科大学大兴教学医院;北京102600)摘要:目的:对比全脑数字减影血管造影术(DSA)中采取经桡动脉途径、经股动脉途径的实际应用效果。

方法:应用经桡动脉途径的70例DSA患者为A组,经股动脉途径的70例DSA患者为B组,回顾分析A组、B组患者DSA应用情况。

结果:A组穿刺时间小于B组,A组DSA后并发症小于B组,P<0.05;A组穿刺成功率小于B组,P<0.05。

结论:经桡动脉途径、经股动脉途径都可用于全脑数字减影血管造影术,不同途径各有优势,综合性考虑,桡动脉可作为首选穿刺途径。

关键词:经桡动脉途径;经股动脉途径;全脑数字减影血管造影术;应用效果全脑数字减影血管造影术(DSA)在临床有较高的应用价值,比如脑血管疾病的诊治、确定血管病变与周围解剖关系、了解颅内占位性病变供血情况等。

早期DSA期间主要选择股动脉,这与股动脉内径相对较大、操作简单等有着密切关系,但是因为股动脉穿刺期间很容易造成股神经损伤,患者术后容易出现相关并发症[1]。

近年来临床逐渐有桡动脉实施DSA的相关报道,为证实并明确不同穿刺途径对DSA 患者的影响,进而科学选择穿刺动脉,本研究以我院2018.1-2019.1收治140例DSA为研究对象,对其DSA相关资料分析报道如下。

1、资料与方法1.1一般资料研究对象为2018.1-2019.1收治的140例DSA患者,经桡动脉途径的70例DSA患者为A组,经股动脉途径的70例DSA患者为B组,A组:男39例、女31例,年龄:38-76岁、平均年龄(57.26±3.85)岁。

B组:男35例、女性35例,年龄:35-78岁、平均年龄(57.31±3.81)岁。

经股动脉入路和经桡动脉入路行全脑血管造影术的应用效果观察作者:孔杰占大权来源:《中国实用医药》2020年第10期【摘要】目的觀察经股动脉入路和经桡动脉入路行全脑血管造影术的优缺点和并发症发生情况。

方法 97例行全脑血管造影术的患者,根据手术路径的不同分为经股动脉组(53例)和经桡动脉组(44例)。

经股动脉组采用经股动脉入路行全脑血管造影术,经桡动脉组采用经桡动脉入路行全脑血管造影术。

观察比较两组患者穿刺成功率、手术时间、手术成功率、术后并发症(栓塞事件、穿刺处大血肿、假性动脉瘤、尿潴留)发生情况。

结果经股动脉组穿刺成功率100.00%高于经桡动脉组的90.91%,差异具有统计学意义(P<0.05)。

两组手术时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

经桡动脉组手术成功率100.00%高于经股动脉组的90.57%,差异有统计学意义(P<0.05)。

经桡动脉组并发症发生率4.55%低于经股动脉组的18.87%,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论两种手术路径均能很好地完成全脑血管造影术,经股动脉入路穿刺难度较低,易于掌握,但并发症较多。

经桡动脉入路并发症较少,但穿刺成功率较低,对术者要求较高。

【关键词】全脑血管造影术;经股动脉入路;经桡动脉入路DOI:10.14163/ki.11-5547/r.2020.10.009【Abstract】 Objective ; To observe the advantages, disadvantages and occurrence of complications of the whole brain angiography through the femoral artery approach and the radial artery approach. Methods ; A total of 97 patients with total cerebral angiography were divided into femoral artery approach group (53 cases) and radial artery approach (44 cases) by different operative approaches. Femoral artery approach group received total cerebral angiography through femoral artery approach, and radial artery approach group received total cerebral angiography through radial artery approach. The success rate of puncture, operation time, surgical success rate, occurrence of postoperative complications (embolism event, large hematoma at the puncture site, pseudoaneurysm, urinary retention) between the two groups were observed and compared. Results ; The success rate of puncture 100.00% in femoral artery approach group was higher than 90.91% in radial artery approach group, and the difference was statistically significant (P<0.05). There was no statistically significant difference in operation time between the two groups (P>0.05). The operative success rate 100.00% in radial artery approach group was higher than 90.57% in femoral artery approach group, and the difference was statistically significant(P<0.05). The incidence of complications 4.55% in radial artery approach group was lower than 18.87% in femoral artery approach group, and the difference was statistically significant(P<0.05). Conclusion ; Both operative approaches can complete the whole cerebral angiography well. The femoral artery puncture is relatively difficult and easy to master, but there are many complications. The radial artery approach has fewer complications, but the success rate of puncture is lower, and the requirements for the operator are higher.【Key words】 Total cerebral angiography; Femoral artery approach; Radial artery approach全脑血管造影术是诊断脑血管疾病的重要诊疗手段,因其清晰的图像和较低的造影剂用量,已经在临床上广泛应用,是诊断和治疗脑血管疾病的金标准。

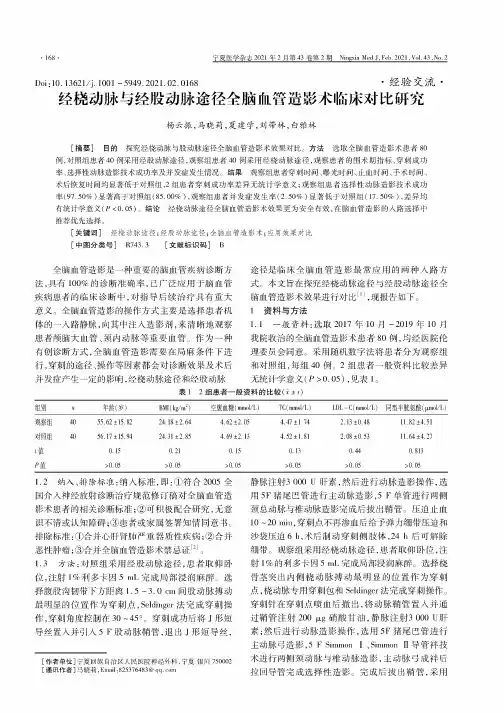

经桡动脉与股动脉途径全脑血管造影比较摘要】目的探讨经桡动脉途径全脑血管造影的可行性、安全性及优缺点。

方法选取同期行全脑血管造影的患者,按入路血管分为桡动脉组和股动脉组,对比其穿刺成功率、造影成功率、手术时间、X线照射时间、并发症发生率,并进行统计学处理。

结果 2组穿刺成功率、造影成功率差异无统计学意义,桡动脉组手术时间、X线照射时间长于股动脉组,并发症发生率低于股动脉组。

结论经桡动脉途径全脑血管造影安全可行,并发症少且轻微,可以作为脑血管造影的选择入路之一。

【关键词】脑血管造影术桡动脉股动脉脑血管病是目前中国乃至世界发病率及病死率较高的病种,它是一种严重危害人类健康的常见病。

为了提高脑血管病的确诊率,各种诊疗技术在临床被广泛应用,其中数字减影血管造影(DSA)应用尤为广泛。

本文就两种途径的手术成功率、手术时间、X线照射时间和并发症发生率情况作一对比分析。

1 资料与方法1.1 一般资料按入路血管分为桡动脉组和股动脉组。

桡动脉组41例,男23例,女18例;年龄21~74岁,平均年龄54.5岁;其中包括患者意识障碍,术后无法保持下肢制动7例;正在接受抗凝治疗6例;双侧髂动脉严重迂曲4例;右股静脉有临时透析管2例;22例无明显股动脉穿刺造影禁忌,其中16例不愿术后平卧24 h,6例不愿会阴部暴露而选择桡动脉途径。

股动脉组44例,男23例,女21例;年龄36~73岁,平均年龄56.8岁。

2组患者年龄、性别比、术者、使用器材型号差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2 手术方法1.2.1 桡动脉组:患者仰卧后,术侧上肢自然外伸、外展,与身体呈45°,由托架托住,常规消毒铺巾,选择桡动脉搏动最强、走行最直处为穿刺点(桡骨茎突上2~3 cm)。

取 2%利多卡因局部浸润麻醉,生效后操作者左手确定桡动脉走行及位置,应用桡动脉专用穿刺包右手持专用穿刺针,以30°进针,采用前壁穿刺法,穿刺成功后引入动脉鞘,鞘内注入肝素3 000 U,给予200 μg 硝酸甘油预防痉挛,选用5F猪尾导管和5F Simmons导管行主动脉弓及全脑血管造影造影。

经桡动脉与经股动脉途径全脑血管造影的护理分析作者:麻东东来源:《医学食疗与健康》2019年第14期[摘要]目的:探究给予经桡动脉与经股动脉两种入路方式行全脑血管造影的患者全方位护理干预的价值。

方法:选取2018年1月至2019年1月间本院行经桡动脉与经股动脉途径全脑血管造影患者100例,经过计算机随机分组将患者分为两组,对照组50例,观察组50例。

对照组患者给予常规护理,观察组患者给予全方位护理,对比两组患者的临床表现观察护理情况。

结果:观察组穿刺时间、曝光时间、血肿发生率、瘀血发生率等临床表现均低于对照组,组间差异P<0.05,存在统计学差异。

结论:经过全方位护理的经桡动脉与经股动脉途径全脑血管造影的患者的临床表现优于常规护理患者的临床表现,可以显著缩短穿刺时间、曝光时间,对降低穿刺并发症,提高护理满意度有重要价值。

[关键词]桡动脉,股动脉,全脑血管造影,护理[中图分类号]R473.74 [文献标识码]A [文章编号]2096-5249(2019)20-0150-02全脑血管造影是应用于临床医学确定脑血管病变程度及具体位置的诊疗手段,在脑血管疾病诊断中有较高的应用价值,但穿刺过程中容易引起血肿、淤血等并发症,给患者带来严重的心理压力,为研究全方位护理对于在经桡动脉、股动脉途径行全脑血管造影中的临床价值,本文将对两种护理方法对于患者的影响予以分析,判断其临床价值,现报告如下。

1资料与方法1.1一般资料选取2018年1月至2019年1月在本院行经桡动脉与经股动脉途径全脑血管造影患者共100例,随机分组,观察组50例,对照组50例。

观察组中,男30例,女20例;年龄40岁至60岁,经桡动脉25例,经股动脉25例。

对照组中,男35例,女15例,年龄41岁至59岁,经桡动脉23例,经股动脉27例。

两组患者一般资料及穿刺途径经统计学分析无显著差异,可比。

1.2方法两组患者均使用本院血管造影机,经股动脉穿刺成功后置人动脉鞘,造影完成后采用加压沙袋压迫15min穿刺点,肢体制动24h;经桡动脉穿刺成功后置人动脉鞘,造影完成后加压6h,不需要身体制动。

老年患者经桡动脉径路与股动脉径路行脑动脉造影的对比研究【摘要】目的:分析老年患者经桡动脉径路与股动脉径路行脑动脉造影的应用效果。

方法:选取2022年1月-2022年12月期间在本院行脑动脉造影的82例患者为研究对象,根据入路血管不同分为桡动脉组(n=48)及股动脉组(n=34),比较两组患者各手术指标。

结果:两组患者穿刺成功率、造影成功率、穿刺时间、手术时间对比并无明显差异(P>0.05);桡动脉组术后制动时间相比于股动脉组更短,且并发症总发生率低于股动脉组(P<0.05)。

结论:与股动脉径路行脑动脉造影相比,经桡动脉径路行脑动脉造影安全性更高,且患者术后制动时间更短,患者更易于接受。

【关键字】桡动脉;股动脉;脑动脉造影经皮股动脉穿刺是全脑动脉造影的常用入路方式,但受到多种情况的影响患者经股动脉穿刺造影可能失败,尤其是老年群体大多合并心脑血管疾病,股动脉穿刺造影可能增加穿刺后并发症发生风险。

目前,多项研究指出,经桡动脉穿刺行脑动脉造影可降低穿刺点并发症发生风险,且制动时间相对较短,患者接受度更高[1]。

本文就针对老年患者经桡动脉径路与股动脉径路行脑动脉造影的应用效果展开分析,具体报告如下。

1对象和方法1.1对象本次研究对象来自2022年1月-2022年12月期间在本院行脑动脉造影的82例患者,根据入路血管不同分为桡动脉组(n=48)及股动脉组(n=34),桡动脉组男26例,女22例,年龄65-86岁,平均年龄73.15±3.42岁;股动脉组男19例,女15例,年龄65-87岁,平均年龄73.28±3.51岁,两组研究对象基础资料符合对比研究标准,差异显著(P>0.05)。

所有患者均知晓研究详情,并自愿参与研究。

本院伦理会对本次研究完全知情,并批准开展研究。

1.2方法所有患者在实施造影术前均需接受ALLen试验,如试验结果为阴性则纳入桡动脉组,患者取平卧位,右手掌心向上,手臂自然放置于躯干旁臂托上,在手腕部垫上治疗巾,使用1%利多卡因进行局部麻醉,选择桡骨茎突近端桡动脉搏动最强处作为穿刺点。

经桡动脉与经股动脉途径行选择性全脑血管造影的对比研究目的通过与经股动脉对比,探讨经桡动脉途径行全脑血管造影的可行性、安全性及优缺点。

方法选取同期行全脑血管造影的患者125例,按入路血管分为桡动脉组(62例)和股动脉组(63例),对比其穿刺成功率、造影成功率、手术时间、并发症发生率,并进行统计学处理。

结果2组穿刺成功率、造影成功率比较,差异均无统计学意义(P<0.05),桡动脉组手术时间长于股动脉组(P <0.05),并发症发生率低于股动脉组(P<0.05)。

结论经桡动脉途径全脑血管造影成功率高,安全可行,并发症少且轻微,值得推广应用。

标签:脑血管造影术;桡动脉;股动脉Comparative study of transradial and transfemoral cerebral angiographyLIAO?Geng??XUE?Huajie??HUANG?Wanyun??YE?Haipeng??JIANG?Xuejun ??YANG?ZhiDepartment of Neurology,People’s Hospital in Maoming City,Maoming 525000,China[Abstract] Objective To evaluate the feasibility,efficacy and safety of a transradial approach to cerebral angiography compare to transfemoral approach. Methods The cerebral angiography was performed in 125 patients and they were divided into transradial approach group(62 cases)and transfemoral approach group (63 cases).The success rate of procedure,the operation time and complication rate were compared,and statistical analysis was performed. Results There were no significant differences in the puncture success rate and procedure success rate between the two groups(P<0.05).The operation time were significantly longer and the complication rate was obviously lower in transradial approach group than those in transfemoral approach group(P<0.05). Conclusion This study suggests that transradial cerebral angiography can be performed with minimal risk of morbidity,which is worth of using generally.[Key words] Cerebral angiography;Radial artery;Femoral artery全脑血管造影术(DSA)是评估脑血管疾病的“金标准”。

经股动脉入路插管行脑DSA检查具有成功率高、易操作等特点,是该术式的主要入路。

但该途径却有以下不容忽视的缺陷:(1)较多、较严重的穿刺点并发症如局部血肿形成、假性动脉瘤、腹膜后血肿等;(2)需要较长时间卧床制动使患者产生严重不适如腰痛、尿潴留、深静脉血栓形成等,并延长住院时间;(3)少数情况下,如主动脉瘤、夹层、双髂股入路动脉严重狭窄或闭塞等,危险性大甚至不能成功;(4)椎动脉解剖变异或起始部成角较大时,经股动脉途径操作困难;(5)术后手工压迫止血大大增加医护人员工作量。

经桡动脉途径由于具有安全可行、成功率高、并发症少、患者舒适度和依从性好等优点已在介入诊治冠状动脉疾病方面得到广泛应用。

目前国内外已有少量经桡动脉途径行选择性全脑血管造影术报道。

笔者所在医院于2010年3月开始尝试经桡动脉途径行选择性脑DSA检查,并与经股动脉入路在穿刺、手术成功率、手术时间及并发症发生率作对比研究,现介绍如下。

1?资料与方法1.1?一般资料收集笔者所在医院2010年3月~2012年3月间行全脑血管造影检查的患者共125例,按入路血管分为桡动脉组和股动脉组。

桡动脉组62例,男36例,女26例;年龄(57.80±16.45)岁。

对照组63例,男35例,女28例;年龄(55.30±15.79)岁。

两组患者年龄、性别、使用器材型号比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

1.2?入选标准与排除标准1.2.1?入选标准?全部病例参照2005全国介入神经放射诊断治疗规范修订稿,选择有全脑血管造影术适应证且无手术禁忌证的患者;知情同意者。

1.2.2?排除标准?心、肝或肾功能衰竭患者;各种原因无法行DSA检查者;拒绝合作者。

1.3?手术方法1.3.1?桡动脉组?(1)术前常规行改良Allen’s试验阳性后行右桡动脉穿刺。

改良Allen’s试验:同时按压桡动脉和尺动脉阻断手部血流致手部缺血,嘱患者反复握拳直至颜色变苍白或发绀,松开尺动脉后15 s内手部颜色恢复正常为阳性,Allen’s试验阳性为正常。

(2)患者平卧,术侧上肢由托架托住,常规消毒铺巾,选择桡动脉搏动最强、最直处穿刺,通常选择距腕横纹近端1 cm处。

(3)采用Terumo公司专用6F桡动脉穿刺包,Seldinger技术穿刺桡动脉成功后置入动脉鞘并给予硝酸甘油0.2 mg及全身肝素化(0.6~0.8 mg/kg);(4)分别选椎动脉造影导管、猪尾巴造影导管、Simom3造影导管(均为美国Cordis公司产)在0.035 inch超滑导丝(日本Terumo公司产)指引下,分段行双锁骨下动脉、椎动脉、颈动脉和主动脉弓选择性多体位投影造影。

(5)术中常规给予心电监测。

(6)术后注射鱼精蛋白注射液中和肝素,拔除动脉鞘,无菌纱布覆盖后给予充气式止血带加压包扎,每2小时减压1次,术后6 h后完全减压。

1.3.2?对照组? (1)采用Seldinger技术穿刺股动脉成功后置入5F动脉鞘;(2)造影前全身肝素化(0.6~0.8 mg/kg);(3)分别选猪尾巴造影导管、椎动脉造影导管或(和)Simom3造影导管在0.035 inch超滑导丝指引下,分段行主动脉弓、双锁骨下动脉、椎动脉、颈动脉选择性多体位投影造影。

(4)术中给予心电监测。

(5)术后予鱼精蛋白注射液中和肝素,拔除动脉鞘并持续人工按压穿刺内口15~20 min止血后覆盖无菌纱布,弹力胶布固定。

2 500 g沙袋继续压迫术口6 h,穿刺侧下肢伸直8 h,术后24 h下床活动。

1.4?观察指标比较两组技术成功率、手术操作时间、术后7 d并发症发生率。

1.5?统计学处理应用SPSS13.0统计软件,计量资料以()表示,采用t检验,计数资料采用x2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果2.1?两组技术成功率与入路手术操作时间比较桡动脉组中,59例穿刺成功,3例穿刺失败,其中1例患者因血管痉挛致使动脉鞘内血栓形成造成穿刺失败,均改行股动脉穿刺入路造影成功完成手术,穿刺成功率为95.2%;1例患者左颈总动脉共干变异行选择性造影失败,余58例患者均完成双侧颈总动脉和锁骨下动脉选择性造影,选择性动脉造影技术成功率为98.31%。

股动脉组全部穿刺成功,穿刺成功率为100%;1例右锁骨下动脉选择性造影失败(Ⅲ型主动脉弓,头臂干严重迂曲),选择性造影成功率98.41%。

穿刺成功率桡动脉组稍低,但差异无统计学意义(P>0.05),造影成功率差异亦无统计学意义(P>0.05)。

桡动脉组手术操作时间长于股动脉组,差异有统计学意义(P<0.05)。

见表1。

2.2?术后7 d内并发症发生情况比较桡动脉组发生并发症率为1.60%,对照组为12.70%,差异有统计学意义(P <0.05)。

见表2。

3?讨论自Campau[1]于1989年报道经桡动脉入路成功施行冠状动脉造影术(CAG)后,迅速成为CAG及经皮冠脉介入治疗(PCI)的首选入路。

其突出优点为并发症少且轻微、患者不需卧床制动。

但由于解剖学因素,经桡动脉行全脑血管造影术发展缓慢,近年来随着造影技术及介入器材的进步,国内外学者开始尝试经桡动脉入路行全脑血管造影或行椎动脉支架植入治疗,效果良好[2-6]。

与经股动脉入路比较,经桡动脉途径全脑DSA有两个技术难点,其一为桡动脉穿刺,其二为选择性脑血管造时造影导管的推送到位。

桡动脉穿刺是手术成功的关键步骤之一,注意以下方面有助于提高穿刺成功率:(1)选用桡动脉穿刺部位以走行直、搏动最强处为宜。

(2)穿刺前局麻药用量要小,以免桡动脉搏动过弱导致穿刺困难。

成功引入导丝后可在穿刺点动脉附近作补充麻醉。

(3)穿刺针与皮肤角度约30°~40°,缓慢进针,针尾见血后再深入少许,拔出针芯后缓慢回撤针鞘,见喷血后轻柔引入导引钢丝,必要时透视下评估导丝位置。

本组经桡动脉途径穿刺成功率为95.20%,与Jo KW等[4]报道相近,但较经股动脉途径成功率稍低,原因考虑为:(1)学习曲线方面。

与股动脉穿刺对比,由于经桡动脉穿刺术开展时间尚短,存在明显学习曲线现象,随着术者经验积累,相信穿刺成功率将会进一步提高。

(2)桡动脉受多次机械刺激时可能出现血管痉挛而导致穿刺失败。

由于解剖位置差异,与经股动脉途径相比,经桡动脉入路选择性脑血管造影时造影导管的推送到位需要应用特殊造影导管及异于经股动脉途径的操作技巧。

在本研究中,笔者选择Simom3造影导管,于全脑DSA前先选择猪尾巴导管行主动脉弓造影了解弓上血管情况,随后选Simmons3导管第二弯曲部分在超滑导丝导引下置于降主动脉内,回撤导丝后轻柔推送造影导管,按从左向右的顺序依次缓慢推送导管寻找弓上血管开口,确定进入血管开口后再以超滑导丝导引,并轻拉导管以便导管完全进入该血管内以完成选择性脑血管造影。

本组病例选择性动脉造影成功率98.31%,与国内外报道相符[7-9]。

本组经桡动脉途径手术操作时间长于经股动脉途径,原因与解剖因素及术者的技术熟练有关。

随着技术的逐渐熟练和介入材料的不断进步,相信手术操作时间会进一步缩短。